O Dia Internacional da Mulher foi instituído oficialmente há 40 anos pelas Nações Unidas na Conferência do México, ponto alto celebração do ano de 1975, um ano completamente dedicado à condição da mulher um pouco por todo o mundo. Representando Portugal nessa conferência, na altura uma recém-democracia que atravessava um período de grande convulsão, esteve Regina Tavares da Silva. No país e no mundo, esta portuguesa continuou nos 40 anos seguintes a bater-se pelos direitos das mulheres.

Com Maria de Lourdes Pintassilgo como “mentora”, Regina Tavares da Silva integrou a Comissão da Condição Feminina, a atual Comissão para a Igualdade, logo após a revolução e exerceu aí funções até 2004. Foi mesmo presidente desta organização e delineou algumas das principais medidas para a promoção da igualdade de género em Portugal. No entanto, foram os cargos a nível internacional, nomeadamente no Conselho da Europa, junto da União Europeia e como membro do Comité para a Eliminação da Discriminação contra da Mulheres da ONU (2000-2008) que lhe “abriram uma janela sobre o mundo” e lhe mostraram as várias facetas das desigualdades vividas pelas mulheres em todo o mundo.

A solução para estas desigualdades? Começar desde pequenino. “É preciso que os meninos e as meninas sejam educados numa perspetiva de igualdade e não numa perspetiva estereotipada do que é próprio de cada sexo”, afirma Regina Tavares da Silva que em 2014 recebeu uma das duas medalhas de ouro comemorativas do 50.º aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos atribuída pela Assembleia da República.

Em 1975 celebrou-se mundialmente o Ano da Mulher, promovido pela ONU. Como é que esta data se articulou, se é que se articulou, com a revolução de 1974 em termos da afirmação da mulher portuguesa?

Eu costumo dizer que foi uma coincidência feliz porque estávamos num momento de mudança e a nível internacional isto também significou uma mudança qualitativa. É claro que este ano internacional já vinha a ser preparado antes, mas até aí era sempre um movimento marginal, que se integra e se torna visível e adquire legitimidade politica a partir de 1975, no Ano Internacional da Mulher. Este ano está também ligado às questões do desenvolvimento que foram assumindo importância nos anos 60 e 70 e a questão das mulheres aparecia. A primeira grande conferencia das mulheres aconteceu em 1975, no México, em pleno Verão Quente e devo dizer que Portugal era assim uma pequena estrela no meio daquela conferencia. Todos os repórteres de todo o mundo queriam saber o que se estava a passar no país. Não havia os meios tecnológicos de comunicação imediata que há hoje, portanto as noticia chegavam por fax ou por meios diplomáticos e era difícil as pessoas saberem o que se estava a passar.

Pôde viver isso em primeira mão, já que esteve no México em 1975…

Sim, estive nessa conferência. Foi a minha primeira conferência, tinha acabado de entrar na Comissão da Condição Feminina [que esteve na origem da Comissão para a Igualdade ou CIG] a convite da Maria de Lourdes Pintassilgo que foi a grande mentora que eu tive em toda a minha vida e uma grande amiga e ela tinha-me convidado para lá trabalhar e fui nomeada pela Comissão, após uma resolução do Conselho de Ministros, como responsável pela preparação do ano internacional da mulher. Depois a Maria de Lourdes que era para ser chefe da delegação portuguesa acabou por não ir – era o Verão de 75, a maior confusão reinava cá – e, embora houvesse um Embaixador lá, que era formalmente o chefe da delegação, ele estava muito afastado de todas essas questões e portanto atirou-me a mim para a frente para as respostas aos jornalistas, para o discurso em nome do país e nessa altura havia mesmo um grande interesse sobre a situação em Portugal.

E o que é que disse nesse discurso inicial perante todos aqueles países?

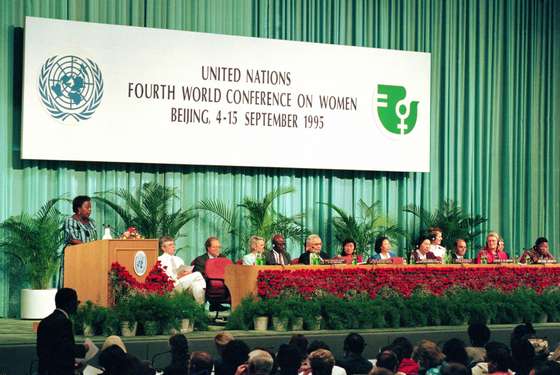

Confesso que não me lembro [risos]. Mas teve a ver com o momento político que se vivia em Portugal e com uma reflexão sobre a situação das mulheres. Ainda tenho esse texto. Lembro-me que salutei também as mulheres dos países recentemente independentes, das antigas colónias, o que muito as satisfez. Nessa altura, foi um momento de viragem, foi aprovado um programa de ação a 10 anos e instituída a década da mulher até 85, sendo o programa revisto na conferência de Nairobi. Aí verificou-se que a situação das mulheres não ia mudar assim tão rapidamente. As coisas tinham raízes mais profundas e demorariam muito mais tempo a mudar e aí foram aprovadas as Estratégias para o Futuro já a 15 anos e em 1995, em Pequim, foi outro momento de viragem, mas mais profundo e acentuado, onde se percebeu que não se tratava de questões de mulheres, mas sim de sociedade e que o estatuto das mulheres não mudará enquanto não for atingido também um estatuto digno para todos os homens. Por outro lado, percebeu-se definitivamente que isto não são questões de feministas e de grupos específicos, mas sim questões políticas ligadas não só com a política em si, mas especialmente com os direitos humanos. Não nos podemos esquecer que só em 1993, na conferência de Viena é que ficou patente que os direitos das mulheres e das raparigas partem dos direitos humanos universais. Este reconhecimento foi provocado pela força das associações de mulheres, e nos corredores, as organizações não-governamentais, fizeram circular o slogan em pins e posters “women’s rights are human rights” [os direitos das mulheres são direitos humanos]. Mas integrar essa frase não foi uma decisão pacífica.

Em 1975, como era a condição da mulher em Portugal?

Essa avaliação já tinha começado a ser feita um pouco antes do 25 de Abril, mas havia a necessidade de conhecer primeiro a situação. Não havia dados estatísticos por sexo, como é evidente. Os primeiros projetos da Comissão foram para fazer uma avaliação da situação das mulheres no trabalho, na educação, na vida política. Depois surgiram vários movimentos a favor dos direitos das mulheres, como houve de resto, um despontar de organizações da sociedade civil. A certa altura tínhamos dezenas e dezenas de pequenas organizações políticas. E isso, em relação às questões das mulheres também aconteceu. Mulheres que pediam igualdade, bem, igualdade naquela altura não era um termo muito usado, mas as reivindicações eram muito centradas nas mulheres e na melhoria das suas condições de vida. O Ano Internacional da Mulher até foi um pretexto para se juntarem. Lembro-me perfeitamente que representantes de duas ou três dessas organizações vieram à Comissão dizer que queriam colaborar nas comemorações e o que podíamos organizar juntas. Foi o início do Conselho Consultivo e do que depois se generalizou noutros países junto de órgãos do Estado que tratam as questões da igualdade. Até nisso fomos pioneiros. Outra questão era alterar a regulamentação jurídica discriminatória que existia.

Que tipo de leis assumiam um carácter discriminatório para com as mulheres??

As leis de família. Era o chefe de família que tinha o poder legal sobre os bens e os filhos, havia questões ligadas ao trabalho, mas também havia questões que agora se falam e antes não se falavam. A violência não se falava, era como se não existisse. A publicidade também foi regulada. As mulheres tinham apenas duas imagens: ou a mulher bela ou a mulher útil, ou a dona de casa ou o corpo bonito. Houve o levantamento de publicidade nos vários meios de comunicação social. Foram também publicados estudos constatando a situação e houve propostas de alteração de legislação no sentido de haver leis igualitárias entre homens e mulheres.

Essas foram então as prioridades?

Os grandes problemas foram as grandes prioridades. Aliás, refletidas numa Constituição perfeitamente igualitária e numa revisão do Código Civil que foi coordenada pela professora da Faculdade de Direito, Isabel Magalhães Colaço. A Comissão disse também que era essencial estar incluída nesta revisão e fomos até ao senhor ministro da Justiça, apresentámos essa preocupação e quem participou em nome da Comissão foi Leonor Beleza [antiga ministra da Saúde e atual presidente da Fundação Champalimaud].

Os primeiros números que conseguiram reunir refletiram uma realidade que estava à espera ou chocaram-na?

Não havia grande noção do que seria. Os números mostraram-nos a situação e não tínhamos tempo para ficar a pensar como julgávamos que era e o que foi na realidade. Tínhamos uma situação diante de nós que precisava ser mudada. Uma área que surgiu nessa altura e foi urgente mudar foi o Planeamento Familiar e a saúde reprodutiva. As primeiras consultas de Planeamento Familiar em Portugal surgiram em 1976 com um despacho do professor Albino Aroso. Era uma noção completamente desconhecida daquilo que significa em termos científicos. Na prática, as pessoas lá se arranjavam de qualquer maneira, mas era um problema extremamente grave. Houve um grande investimento da Comissão nessa altura para a sensibilização e informação das pessoas em conjunto com o Ministério da Saúde. Houve também trabalho com o Ministério da Educação para dar formação aos professores. Procurámos sempre que o nosso trabalho se articulasse com a estrutura governamental que se ocupava das questões. Olhávamos para os problemas das mulheres e víamos como podiam ser resolvidos e com quem.

Isso já era um género de mainstreaming da igualdade de género, ou seja, tentar que essa igualdade chegasse aos vários níveis de governação.

Costumo dizer que até nisso fomos pioneiras porque não só criámos um Conselho Consultivo, mas muito rapidamente se criou uma secção com representantes ministeriais que mais tarde se vieram a chamar consultores para a igualdade. Só no início dos anos 90 é que se começa a desenvolver a teoria do gender mainstreming e isto é institucionalizado na plataforma de ação de Pequim em 1995. Esta plataforma fala em 12 áreas críticas para as mulheres no mundo, que incluem acesso à educação, a vida económica, a violência e participação política.

A seguir ao 25 de abril aconteceram as primeiras eleições livres, quer para a Assembleia Constituinte, quer as eleições legislativas. Nessa altura foi necessário alertar as mulheres portuguesas para a necessidade de votar e participar no ato eleitoral?

Houve um estudo sobre a participação social e política das mulheres, mas acho que nesse momento não foi necessário alertar a população portuguesa, homens ou mulheres, para a necessidade de intervir. Essas primeiras eleições foram um acontecimento fantástico de participação e mobilização. As pessoas não são burras, as pessoas entendem perfeitamente quais são os seus direitos. E houve muita intervenção política na televisão nessa altura, com muitos debates e muita afirmação. A Comissão não andou pelo país a tentar convencer as pessoas a votar, até porque não tínhamos meios, mas foi fácil envolver as pessoas.

Em relação ao trabalho inicial com os vários ministérios e gabinetes, encontraram alguma resistência à ideia da promoção da condição da mulher no país?

Sim e não, há sempre quem entenda e quem tenha resistência à mudança. Esses tempos eram de uma tal militância e de um tal entusiasmo que havia mais abertura e era mais fácil ultrapassar essas resistências.

“A Maria de Lourdes Pintassilgo foi uma pessoa que me influenciou e me trouxe para estas questões muito cedo, desde os meus 14 anos”

Esteve nos EUA e em Inglaterra, mais especificamente em Cambridge, nos anos 60 quando pouca gente tinha a possibilidade de sair do país. Considera que o contacto com essas realidades a influenciaram e sensibilizaram para as questões das mulheres?

Como já disse, a Maria de Lourdes Pintassilgo foi uma pessoa que me influenciou e me trouxe para estas questões muito cedo, desde os meus 14 anos. Eu andava no liceu Filipa Lencastre e ela estava no Técnico e dava lá umas aulas extra-curriculares e falava muito destas questões, portanto comecei a interessar-me nessa altura e depois na JUCF (Juventude Universitária Católica Feminina), que era uma organização católica mas onde estas questões eram abordadas. E mais tarde voltei a encontrar Maria de Lourdes Pintassilgo no movimento Graal, que é um movimento cristão que promove os valores cristãos e a participação das mulheres na vida social e na vida política que funciona em todo o mundo. Depois eu estive um ano nos EUA quando acabei a licenciatura e foi na altura dos grandes movimentos cívicos a meio dos anos 60 e estas questões eram discutidas. Não só as questões de raça, mas também as questões das mulheres. Não é por acaso que esta década ficou conhecida como o período de novos feminismos. Quando foi a grande marcha sobre Washington de Martin Luther King do discurso “I Have a Dream”, que acompanhei pela rádio, estive lá pouco tempo depois e lembro-me de sentir o entusiasmo.

Teria tido um percurso diferente caso não tivesse presenciado esses momentos?

É muito difícil colocar essas hipóteses. É claro que a estadia nos Estados Unidos me marcou, mas sobretudo pela abertura cultural. Naquele tempo não se viajava como hoje, nem era habitual as pessoas irem um ano para fora, não havia Erasmus nem essas coisas, nem telemóvel nem Skype. Quando fui já sabia que não ia ter grande possibilidade de contacto com a família porque os telefonemas eram extremamente caros. Eu acho que nunca telefonei à minha família, eram só cartas. Era chegar lá, escrever uma cartinha e eles receberem a cartinha. Mesmo uma pessoa meter-se num avião era uma coisa completamente diferente.

Mas vir de um país sob ditadura e chegar a um país onde havia liberdade, não fazia alguma confusão?

Fazia, mas essencialmente o que eu procurava era conhecer novas pessoas e novas culturas. Fiz os Estados Unidos de Leste a Oeste de carro, percorri a Route 66, a chamada “Mother of America“. Fizemos o trajeto quatro raparigas, o que não era muito normal – em Portugal não seria nada normal! Estivemos na Califórnia num projeto de apoio escolar e orientação cristã a crianças mexicanas. Isso foi muito interessante para mim. Depois em Inglaterra foi diferente. Fui para Cambridge como lector. Ensinei português e a cultura portuguesa a alunos altamente qualificados. Era um grande prazer ler com eles Fernando Pessoa ou Eça e havia uma vida cultural muito estimulante, já que estava relativamente perto de Londres. Depois conheci o meu marido em Cambridge, casei-me e voltei para Lisboa. Estive em casa quase cerca de quatro anos enquanto as minhas filhas eram pequenas e dava algumas lições em casa, uma coisa perfeitamente possível de fazer e que hoje as pessoas têm muito mais dificuldade em fazer. Se a pessoa sai do mercado de trabalho e depois quer entrar, como fiz aos 34 anos, hoje seria muito mais complicado. A minha geração foi muito mais privilegiada nesse aspeto. Depois voltou a aparecer Maria de Lourdes Pintassilgo com o o convite para integrar a Comissão da Condição Feminina.

Em 1979, Maria de Lourdes Pintassilgo tornou-se a primeira mulher a chegar ao cargo de primeira-ministra e a terceira europeia a conseguir esse feito. Como é que viveu esse período? Foi uma afirmação importante para as mulheres portuguesas?

Foi importante, mas também foi controversa. Maria de Lourdes Pintassilgo nunca foi apreciada em Portugal em todas as suas vertentes nem em toda a sua grandeza. Quando ela morreu em 2004, eu estava em Nova Iorque no Comité da ONU sobre a eliminação da discriminação contra as mulheres e eu soube pelo meu marido, que me ligou. No dia seguinte tive um almoço com várias pessoas e uma alta funcionária das Nações Unidas veio ter comigo, porque nos conhecemos quando fui porta-voz da União Europeia da ONU aquando da presidência rotativa do Conselho em 2000, e disse-me: “Acabei de saber da morte da Maria de Lourdes Pintassilgo, que perda para o vosso país”. E eu pensei para comigo: “O país não deu grande importância a isso”. Ela tinha uma estatura muito mais reconhecida lá fora do que cá dentro. Por todos os sítios por onde passei fala-se sobre ela com uma admiração e um respeito muito maiores do que em Portugal. Então, nessa altura quando assumiu o cargo de primeira-ministra, sim, foi um símbolo, mas também foi contestada por muita gente. Até a maneira como foi tratada pelos media e por alguns políticos foi com um tom de desdém e falta de consideração.

Mas isso tinha a ver com o facto de ser mulher ou eram questões políticas? Ou ser mulher também é uma questão política?

É porque era mulher, porque não pertencia a nenhum partido político – ela foi depois eurodeputada no grupo do PS mas como independente. Eu sei que ela nunca se identificou com nenhum partido político e que colaborou com todos, desde a extrema-esquerda até ao centro. Ela tinha muitos apoios individuais, mas nunca teve um grande apoio.

Acabou por estar sozinha?

Sim, embora tivesse o seu movimento, o MAD, Movimento para o Aprofundamento da Democracia. Mas nunca teve o apoio dos movimentos políticos. Era mulher, tinha ideias originais e controversas e criava anticorpos.

Depois em 1986 concorreu à presidência da República. Esse também foi um momento único para as mulheres em Portugal. Considera que voltou aí a marcar o seu tempo?

Eu quando me referia a ela estar sozinha foi exatamente nesse período. O tempo como primeira-ministra foi encarado como algo provisório e não houve tanta contestação. Era uma coisa preparatória de eleições.

Na sua perspetiva, porque é que depois de Maria de Lourdes Pintassilgo não apareceu mais nenhuma mulher, até agora, para se candidatar à presidência da República? Parte da própria pessoa ou das dificuldades de afirmação política das mulheres em Portugal?

Parte muito do facto de ela ser uma mulher de uma craveira excecional, porque não podemos dizer que era o tempo de as mulheres se candidatarem à presidência. Infelizmente, acho que esse tempo está a demorar muito tempo a chegar e que isso requer a predisposição da sociedade – que tem de ser incentivada – e a disponibilidade individual de alguém que surja com essa craveira. Penso que temos tido poucas Marias de Lourdes Pintassilgo e as mulheres de craveira política são de alguma forma atropeladas…

No sentido de serem abandonadas ou esquecidas pelos seus partidos?

Sim, de alguma forma, é isso.

No período político que falámos, para o país houve um marco importante que foi a preparação da entrada para a CEE. Como é que Portugal se comparava com as restantes realidades europeias? Houve necessidade de cumprir requisitos mínimos em termos de igualdade de género?

Curiosamente não havia grandes problemas desse ponto de vista. Toda a alteração legislativa que tinha ocorrido no pós-25 de abril, quer a Constituição, quer as leis de família ou igualdade de emprego já tinham permitido que não houvesse grandes problemas em relação à integração. Desde 1980 que também a nível da igualdade de género Portugal estava a preparar a entrada na CEE e uma representante da Comissão Europeia esteve então no país a convite do primeiro-ministro Balsemão e também nos convidou a ir Bruxelas.

E nos anos seguintes à entrada na CEE, quais eram as maiores preocupações?

Nunca nos faltou o que fazer para cumprir todas as exigências de todos os programas nacionais e internacionais. Havia sempre orientações a seguir. Nós não pertencíamos só a CEE, pertencíamos a outras organizações e havia outras metas a atingir. Lembro-me que no final dos 80, a nível do Conselho da Europa, se desenvolveu uma filosofia que teve muito eco em Portugal e teve a ver com a participação da mulher na vida política e na noção da democracia paritária. Eu nessa altura estava no comité do Conselho da Europa – essas noções eram depois desenvolvidas pela Comissão, como a questão do mainstreaming. Lembro-me também que foi em 1988, no Conselho da Europa, que foi aprovada uma primeira declaração de uma coisa muito óbvia, mas que era nova no pensamento internacional e que era: a igualdade entre mulheres e homens é um princípio de direitos humanos e de democracia. Tive o prazer de a propor aos ministros e foi um marco no pensamento internacional.

“No essencial, e até para além da Europa, as grandes questões que afetam as mulheres têm muitos pontos de contacto.”

Mas a nível europeu algum dia sentiu que a discussão sobre a condição das mulheres se fazia a níveis muito diferentes já que havia mais avanços, por exemplo, nos países nórdicos ou da Europa Central do que em Portugal?

Claro que há diferentes situações. Por exemplo: em muitos países defendia-se – e ainda se defende – que uma resposta ideal para o emprego das mulheres é o trabalho a meio tempo, como acontece no Reino Unido, na Alemanha ou nos países nórdicos, enquanto nós tínhamos uma realidade de grande participação das mulheres no mercado de trabalho a tempo inteiro. Claro que havia e há diferenças, no entanto, nunca senti dificuldades em dialogar no essencial. No essencial, e até para além da Europa, as grandes questões que afetam as mulheres têm muitos pontos de contacto. E tive esta noção muito certa quando estive no Comité das Nações Unidas em que analisávamos os relatórios da situação a nível nacional em cada país.

Regina Tavares da Silva, no centro, no Comité da Igualdade do Conselho da Europa numa reunião realizada em Ankara em 1992

Quais são essas grandes questões?

Seja na América Latina, na Ásia, há pontos comuns e traços recorrentes da situação das mulheres em todo o mundo – claro que há especificidades culturais, históricas e até de conflitos nalguns casos. E esta é a minha opinião, porque considero que participar nesse comité para mim foi uma janela aberta sobre o mundo. Uma das grandes áreas é a situação no mercado de trabalho, que é uma situação de desigualdade e de discriminação vertical com o chamado glass ceiling [teto de vidro] ou sticky floor [chão pegajoso] já que mulheres não conseguem aceder aos lugares de topo – eu acho que no mundo Ocidental, uma das maiores dificuldades é também a conciliação da vida pessoal com a vida profissional. A desigualdade salarial não muda e há regiões onde a diferença de salários entre homens e mulheres vai a 40%. Outra área é o que tem a ver com a participação política e se analisarmos os dados da União Interparlamentar – que tem dados a nível de todos os parlamentos -, vemos que é muito difícil mudar. Mesmo em Portugal e mesmo com a introdução da lei da paridade de 2006.

Qual é a sua opinião sobre as quotas de representação?

Para já não gosto do nome, embora seja uma realidade na vida política. Toda a vida política é constituída por quotas desde o tempo da Grécia antiga. Mesmo no nosso Parlamento há quotas regionais e depois há as quotas informais, das jotas, dos sindicalistas, mas as quotas são instituídas para defesa de interesses específicos, embora eles sejam representantes do povo na sua generalidade. As mulheres não existem para defender interesses específicos, as mulheres são metade da Humanidade. A questão que se põe em relação às quotas das mulheres é para mim diferente da que se põe em relação a um grupo. Falamos aí em termos de paridade e não de quotas. A nossa lei da paridade é curiosa porque institui 33% de representação mínima de cada um dos sexos nas listas – eu chamo-lhe a lei do terço. Não é paridade coisíssima nenhuma. Especialmente quando sabemos que o Conselho da Europa tem uma recomendação de 2003 em que define que uma participação equilibrada é um limiar de paridade de 40%. O limiar devia ser 50%, mas a vida não é matemática e parece-me que esse limiar é razoável. Atenção que não é 40% de mulheres, é dos dois sexos. Nós nem a esse limiar chegámos. E se analisarmos os resultados na prática, essa participação só está garantida nas listas. Conclusão: nos resultados, nem aos 30% chegamos. E é uma coisa que muda muito lentamente, o que significa que é de facto qualquer coisa que toca no poder e na partilha do poder e de que os homens não abdicam.

E no poder económico? Essa partilha também não parece ser fácil.

As dificuldades são idênticas. Não é só vida política, é tudo que tem a ver com decisão. E a terceira área que une as preocupações de todas a mulheres é a violência. Violência de género que tem formas completamente diferentes nas várias regiões do mundo. Desde não deixar as meninas irem à escola até à violência nas situações de conflito em que as mulheres são escravas sexuais, também o tráfico de mulher até à violência económica. A violência contra as mulheres pode ter formas completamente inauditas: vários países têm o sistema de tutela sob as mulheres em que elas não podem ir a lado nenhum sem ser acompanhadas por homem, seja filho, marido, pai – tudo serve -, nem que esteja em risco de vida para ir ao hospital. A violência contra as mulheres tem sempre esta componente física, psicológica e sexual.

Há pouco falou sobre “a coisa” que impede as mulheres de ascenderem e depois chamou-lhe dificuldade de partilha de poder por parte dos homens. Na sua experiência, como é que se combate essa “coisa”?

É desde pequenino.

As questões da igualdade de género devem ser ensinadas às crianças desde cedo?

Claro que sim. Em Portugal em toda a parte. Para já no ensino, mas também na formação dos professores e a Comissão para a Igualdade tem feito isso em parceria com o Ministério da Educação. É preciso que os meninos e as meninas sejam educados numa perspetiva de igualdade e não numa perspetiva estereotipada do que é próprio de cada sexo. Lembro-me de um dos primeiros projetos da Comissão neste campo. Foi nos anos 80 e era uma experiência feita noutros países em que se mandava fazer às crianças de cerca de oito anos uma composição em que se pedia para dizerem o que gostariam de ser quando crescessem e o que gostariam de ser se fossem do sexo oposto. Os meninos queriam ser coisas fantásticas como investigadores, astronautas, cientistas, Presidente da República e as meninas queriam ser enfermeiras, professoras. Portanto, aos oito anos, os mundos já são muito limitados. Havia um menino que dizia que quando fosse grande queria ser soldado para combater na guerra, mas se fosse menina queria ser enfermeira para cuidar dos feridos. Mudar mentalidades e mudar culturas, são coisas que demoram muito tempo, mas é aí que é preciso investir.

No que diz respeito à violência, há um lóbi internacional muito forte da sociedade civil para que haja um ponto nos próximos objetivos do milénio só sobre a erradicação da violência contra as mulheres. Considera que esse objetivo deve ser autonomizado?

Sei que há quem queira autonomizar e penso que essa é a posição do Estado português e por outro lado há quem defenda que a luta contra a violência está dentro da promoção da condição da mulher e da igualdade de género. Eu penso que está dentro da igualdade e que a violência é uma forma extrema de discriminação, mas não me parece que haja mal nenhum que seja dada visibilidade correspondente ao tamanho do problema porque há muitas formas de desigualdade, mas esta atenta contra os direitos mais fundamentais, contra a vida, contra a dignidade das mulheres. Seria extremamente importante, mas sei como funcionam as negociações nas Nações Unidas e o peso da visão mais tradicional e que muitas vezes escondem esses problemas. O que vai passar, não faço ideia.

Vêm aí eleições norte-americanas em que pode haver uma ou mais candidatas, uma eleição de secretário-geral da ONU com mulheres na corrida, na Europa haverá muitas eleições nos próximos dois anos. Considera que estes lugares de referência promovem a mudança na condição da mulher?

Tudo o que é simbólico tem influência. Significa alguma coisa, faz pensar e pode induzir mudança. Se calhar não chega, mas pode ajudar. Também pode despertar anticorpos. Quando não traz nada de novo também há tendência a estereotipar.

Há pouco falávamos da lei da paridade em Portugal. Como é que acha que devem ser encaradas as críticas às mulheres que são eleitas nas listas com os tais 33%?

Eu perguntava quantos homens é que estão lá por estar. Essas críticas são tão válidas para as mulheres como para os homens. Não têm qualquer fundamento.

A questão da demografia, não só em Portugal, como na Europa, tem sido muito discutida. Como é que na sua opinião isto se liga à igualdade de género?

O problema é extremamente complicado e com muitas questões intrincadas umas nas outras. A questão da conciliação é chave para a igualdade, para a natalidade e para o desenvolvimento porque está no meio de muita coisa. A pessoa não sabe o que lhe vai ser exigido, está com medo do desemprego, não tem uma almofada de segurança que lhe permita ter a sua vida estabelecida e por isso não tem filhos. A conciliação da vida profissional e da vida pessoal, mesmo resolvido o problema do desemprego, é a questão chave para a igualdade. Como se resolve? Não sei. Tem a ver com a situação do país, com a situação económica, com a criação de novas possibilidades de emprego, com uma nova consciência cívica de todos, incluindo os donos das empresas, com os salários que as pessoas recebem. Porque quando se tem uma licenciatura e a perspetiva é receber o salário mínimo ou pouco mais, é muito difícil construir uma vida e por isso é que há tantos jovens a emigrar. Eu não acho que sair do país seja negativo – eu própria fiz isso – quando isso é uma decisão própria. Quando se é forçado por não ter condições no seu próprio país, é uma tragédia. Toda e qualquer pessoa com o mínimo de poder de decisão, sejam políticos ou empresários, é responsável por criar condições para que as pessoas possam ter uma vida com futuro.

Considera-se uma feminista?

Claro que me considero feminista. Porque é que não havia de me considerar feminista? Eu sei que há vários tipos de feminismo e hoje até se fala em feminismos no plural. Eu acho que o conceito básico de feminista é a pessoa que procura os direitos humanos das mulheres. Há muita gente que vê coisas negativas nisto e dizem que as feministas são as mulheres que são contra os homens e até contrapõem feminismo e machismo. Quando são coisas diferentes, o feminismo é uma busca de valores positivos e o machismo é o impor sobre o outro o seu poder.