4 de julho de 1983. Nesse dia, começava o curto reinado do Bloco Central. Mário Soares vencera as eleições com 36% dos votos, mas precisava de Carlos Mota Pinto para governar com estabilidade – afinal, o país dava os primeiros passos em democracia, estava mergulhado no caos financeiro, tinha o FMI outra vez à porta e a CEE no horizonte. Muita coisa para um governo minoritário.

Apesar de inédita, a aliança esteve prestes a nem sair do papel. “Foram negociações muito duras e muito difíceis”, recorda António Capucho, então um dos responsáveis do lado dos sociais-democratas – a par de Vítor Crespo – pelas negociações com o PS. Ao Observador, o ministro da Qualidade de Vida do Bloco Central, lembra como Mota Pinto esteve prestes a romper a corda quando tudo parecia estar já acordado. Não fosse a pressão de muitos membros do partido – Capucho e Crespo chegaram mesmo a colocar o lugar à disposição – e Mota Pinto talvez não tivesse recuado na decisão de rasgar o acordo.

Mário Soares viria a dizer, anos mais tarde, que “com o professor Mota Pinto”, nunca tinha tido “o mais pequeno dissabor”. “Antes pelo contrário, era uma figura excecional. Foi perfeito e durámos dois anos, ele era tratado como o número dois”.

Na verdade, e apesar das palavras de Soares, não foram tempos fáceis. Longe disso. Com a segunda vinda do FMI, foi preciso aumentar impostos e preços de bens sociais, congelar investimentos públicos, cortar quase 30% nos subsídios de Natal de 1983, ao mesmo tempo que se acumulavam salários em atrasos, que se assistia ao crescimento do desemprego e à desvalorização do escudo.

Não fosse “o papel decisivo” desempenhado por Ernâni Lopes, então ministro das Finanças e um homem capaz dizer ‘não’ nos momentos delicados, e tudo poderia ter sido diferente, sublinha António Capucho. “Ernâni Lopes teve um papel decisivo no entendimento entre os dois partidos e na consolidação da orientação da política macroeconómica“, recorda. O economista, que viria a negociar a adesão de Portugal à CEE e aplicar o programa do FMI, foi a cola de uma coligação que começou a ser desenhada ainda antes das eleições.

Mário Soares, no ensaio autobiográfico “Um político assume-se”, revela que chegou a encontrar-se antes das eleições com Mota Pinto para discutir uma eventual coligação pré-eleitoral, uma ideia que o social-democrata defendia mas que o fundador do PS rejeitou.

“Antes das eleições, em casa de Proença de Carvalho, tinha tido dois ou três encontros com Mota Pinto. Ele era partidário, à longa data, de um Governo de coligação entre os dois maiores partidos. Quis fazê-la antes das eleições, o que teria alargado a votação de ambos os partidos. Por mim, opus-me, com o argumento de que seriam as eleições que ditariam quem seria o primeiro-ministro: Mota Pinto ou eu. Dependeria de qual fosse o partido mais votado. Mota Pinto concordou. Esse foi o compromisso“, escreve Soares.

Um compromisso já sustentado, em parte, pelos programas eleitorais dos dois partidos. Eram, no limite, compatíveis: um olho na Europa, outro na saída da crise; os dois concentrados em fechar o capítulo do PREC e a aproximar o país dos valores celebrados pela CEE. Naquela altura, muito mais do que hoje, era mais o que unia aqueles dois partidos do que aquilo que os separava.

O que queria o PSD para se juntar ao PS no Bloco Central?

Mota Pinto entrava nas negociações numa posição, com todas as devidas distâncias (e são muitas), semelhante à de António Costa: era líder do segundo partido mais votado e teria de fazer, naturalmente, cedências. Ainda assim, havia pontos do seu programa de que não abdicava.

Numa viagem ao espólio de Vítor Crespo, disponível no arquivo digital da Ephemera, de Pacheco Pereira, salta à vista o resumo de sugestões para a negociação global entre PSD e PS. Um documento onde constam muitas das prioridades que os sociais-democratas levaram para a discussão.

Logo à cabeça, a “alteração da irreversibilidade das nacionalizações em alguns setores (indústria transformadora, transportes locais, pescas)”; a “reprivatização das empresas públicas, permitindo a captação de poupanças privadas para aumentos de capital”; a “alteração da lei de delimitação dos setores, eliminando a desigualdade existente entre estrangeiros e nacionais”; e “o prosseguimento das alienações de empresas participadas“. Sinais dos tempos.

Mas as prioridades do PSD não se ficavam por aqui e trazem memórias de tempos bem recentes. Expressões como “necessidade de reduzir o défice e o peso do Estado e da Administração Pública”, “combater o desemprego e promover o emprego jovem“, “disciplina orçamental” fazem parte do léxico político português desde a década 80.

Naquela altura, escreviam os sociais-democratas, era preciso promover: a “redução do défice da Administração Pública (nomeadamente continuando com o encerramento de serviços, criação de excedentes, proibição de novas admissões de funcionários, e de alargamento de quadros”; “a eliminação dos défices da Segurança Social, assegurando o equilíbrio entre despesas e receitas”; “a disciplina financeira nas autarquias locais“; “a reestruturação e redução do peso do setor empresarial do Estado, prosseguindo as iniciativas de autonomização e responsabilização dos órgãos de gestão, de encerramento de empresas inviáveis, e disciplinando os programas de investimento e endividamento”; e o “desencorajamento da criação de serviços municipalizados de transportes, evitando, assim, no curto ou médio prazo, novo tipo de alargamento do setor empresarial do Estado”.

Na política social, era imprescindível rever “a legislação laboral no sentido de promover a mobilidade” e também combater o desemprego, “com particular atenção ao primeiro emprego dos jovens“. A tudo isto somava-se a preocupação com as exportações: era preciso reforçar as linhas “programáticas de apoio às exportações, à poupança de energia e diversificação das suas fontes, e reestruturação da agricultura e das pescas”. Qualquer semelhança com o que hoje é discutido é pura coincidência.

Acordo entre PS e PSD. Quando Mota Pinto não quis ficar abaixo de Mário Soares

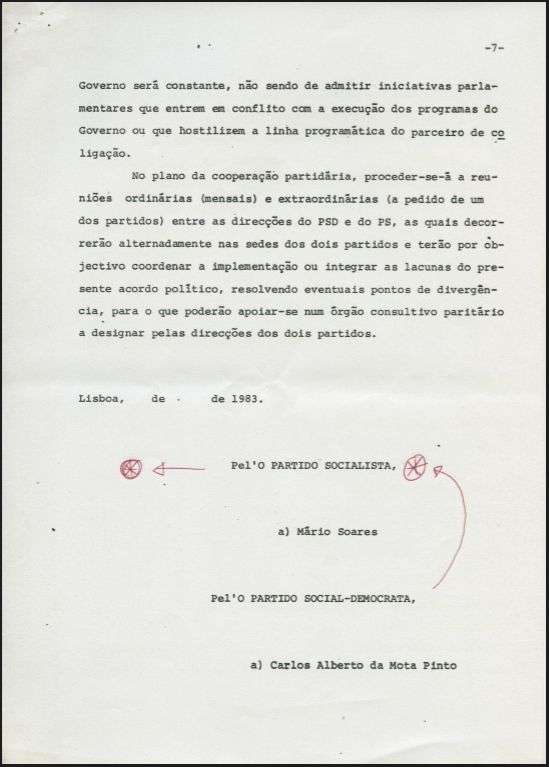

As eleições legislativas portuguesas de 1983 aconteceram a 25 de abril, mas o Governo de Mário Soares e Mota Pinto só tomou posse a 9 de junho desse ano. Pelo meio, multiplicaram-se sessões de duras negociações, como lembrava António Capucho. Mergulhando novamente no espólio de Vítor Crespo, um dos homens de Mota Pinto nessas negociações, encontram-se as versões preliminar e final do acordo assinado entre socialistas e sociais-democratas.

Curiosamente, é a última página da versão preliminar do acordo que ajuda a contar o filme dessas negociações. Inicialmente, no espaço reservado para as rubricas de Mário Soares e Carlos da Mota Pinto, o nome do fundador do PS surge antes do de Mota Pinto. Filme estragado. Era preciso pô-los ao mesmo nível e foi assim que ficou na versão final do documento.

Versões preliminar e final do acordo entre PS e PSD. Fonte: Espólio Vítor Crespo/Ephémera

Apesar de sensível, a questão da ordem a dar às rubricas de Mário Soares e de Carlos Mota Pinto seriam peanuts quando comparadas com as medidas que foram discutidas.

Desde logo, na questão da designação a dar ao Governo. Os socialistas chamaram-lhe, na primeira versão, “Governo de centro-esquerda”, termo rasurado pelos sociais-democratas, que queria catalogá-lo como “Governo de coligação”. Acabou por prevalecer a vontade da equipa às ordens de Soares e, na versão final do acordo que deu origem ao Bloco Central, pode ler-se “que o PS e o PSD, tendo em consideração a grave crise política, financeira e económica do país, deliberaram (…) constituir um Governo de centro-esquerda, norteado pelos princípios do reformismo político, da modernização económica e da justiça social”.

Também na altura se discutia a necessidade de “elaborar um plano de estabilização financeira baseado numa política de rigor” e na urgência de “combater a corrupção no Estado e nas empresas públicas“. E também na altura se discutia a necessidade de “promover as reformas estruturais compatíveis com as disponibilidades do financiamento público”.

Outros dois objetivos que não sofreram qualquer revisão entre uma e outra versão foi o de “concretizar a solidariedade na saúde, na segurança social e na habitação, três domínios onde é possível estruturar contrapartidas sociais de curto prazo a uma situação que exige à população de sacrifícios de vária ordem, nomeadamente através do relançamento do setor da construção civil”. E ainda: a necessidade de aproximar a lei laboral portuguesa aos moldes europeus, “bem como [de promover] uma política de formação profissional e de mobilidade da mão de obra” para “satisfazer objetivos no plano do emprego e no plano da rentabilidade das empresas“.

As coisas complicaram-se quando o assunto foi a revisão da Lei de Delimitação dos Setores. Os dois partidos concordavam que essa revisão era essencial para “aumentar a produção e fomentar a produtividade, de modo a eliminar a dependência externa do país e assegurar com êxito na CEE”, abrindo “à iniciativa privada aos setores cimenteiro e adubeiro, dos seguros e da banca“.

O diabo estava nos detalhes. Na versão inicial lia-se que a abertura desses setores à iniciativa privada deveria ser feita “em prazo oportuno” e “com a ressalva de um capital constitutivo que garanta a solidez do empreendimento”. Na versão final, a expressão “prazo oportuno” foi substituída por “com respeito pela Constituição” e foi a ainda acrescentada à ressalva inicial a “não discriminação das empresas portuguesas em face das estrangeiras”.

Os dois partidos concordaram também numa linha programática, à época, muito importante: a necessidade de definir “os critérios de posse útil da terra expropriada por forma a assegurar uma pluralidade de modelos de exploração (individual, familiar, de grupo, cooperativo) e uma visão humanista e não coletivista da modernização agrícola do país”.

No acordo que viria a dar forma ao Bloco Central é assumida a vontade de unir esforços para consolidar “o regime democrático”. Os dois partidos propunham-se a escolher juntos o Presidente da Assembleia da República, a nomear o Provedor de Justiça e não admitiam iniciativas parlamentares autónomas – que não seria a regra – que “hostilizassem a linha programática do parceiro de coligação”. O acordo foi desenhado para durar quatro anos, toda a legislatura – assim se lê no documento.

Mas, depois, veio tudo resto. A receita do FMI impôs cortes nos subsídios e subida dos preços, a reforma fiscal abalou o país e a inflação ultrapassou os 20%. A contestação à política de austeridade ia do PCP ao CDS, passando pela CGTP e pela CIP. Por dentro, o PSD fervilhava, até que Mota Pinto se demite, em 1985. Rui Machete aquece o lugar durante pouco tempo, porque Cavaco Silva assumiria a liderança do partido ainda nesse, no Congresso da Figueira, para logo depois rasgar o Bloco Central. Durou dois anos, tempo suficiente para o FMI deixar o país e para concluir o processo de adesão formal à CEE.

A “chantagem” de governar sem maioria

Esta pode ter sido a única altura na história da democracia portuguesa em que PS e PSD estiveram juntos no Governo, obrigados a entender-se diariamente por força da parceria executiva. Mas não foi, contudo, a única vez que precisaram um do outro para governar. Embora tenham fama de ter vida curta, os governos minoritários sempre obrigaram a negociações tensas para aprovar o “instrumento mais relevante da ação governativa”, como frequentemente Pedro Passos Coelho tem chamado ao documento do Orçamento do Estado.

O período mais crítico foi, claro, o primeiro governo minoritário de António Guterres que conseguiu a proeza de chegar ao fim do mandato sempre a negociar orçamentos à direita – valeu-lhe Marcelo Rebelo de Sousa que, enquanto líder do PSD, lhe viabilizou três orçamentos de seguida. Com tática e algumas encenações. Luís Marques Mendes era à época líder parlamentar dos sociais-democratas e jogou o jogo todo no Parlamento. “Falava com António Costa [ministro dos Assuntos Parlamentares de Guterres] todas as semanas”, lembra ao Observador.

Estamos em 1996. António Guterres tinha tomado posse a 28 de outubro de 1995 como líder de um governo minoritário. O PS ganhara as eleições com 43,7% dos votos, elegendo 112 mandatos, menos quatro dos 116 necessários para a maioria absoluta. Com 34% da votação, os sociais-democratas que ainda se organizavam depois de dez anos de Cavaco Silva na liderança do partido e do país, tinham 88 lugares na Assembleia. Mas ainda havia os 15 deputados do CDS, à época liderado por Manuel Monteiro, uma peça importante para os socialistas. O resto do Parlamento, já agora, ficava completo com mais 15 deputados do PCP. Nada mais.

Luís Marques Mendes, que já esteve nos dois lados da barricada, depois de ter integrado um governo minoritário no primeiro mandato de Cavaco Silva enquanto secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e, uma década depois, estar na oposição como líder da bancada social-democrata, recorda ao Observador como “é muito mais difícil estar no papel da oposição”. Porquê? “Porque tem de ceder permanentemente”. Porque os governos minoritários têm uma “arma” muito forte nas mãos, que é o “poder de ameaçarem demitir-se e provocar uma crise política”. E não era do interesse do PSD que o Governo se desmoronasse com o argumento de que tinha sido por culpa da oposição irresponsável. Mais a mais, provavelmente os socialistas voltariam a ganhar nas eleições seguintes, e dessa vez com maioria absoluta.

Não há identidade nas propostas da oposição, corríamos o risco de mudarmos a nossa orientação de uma reunião para a outra porque havia uma ameaça de crise política e aí era preciso ponderar valores. Tínhamos de ter muita flexibilidade e acabávamos por ficar muitas vezes descaracterizados”, recorda.

Era essa “chantagem” que acontecia à época, no primeiro governo minoritário de Guterres, e foi isso que permitiu ao Executivo chegar ao fim do mandato, diz, recordando-se das “várias vezes” em que tudo esteve por um fio. Um exemplo: lei das finanças locais. Estava em causa uma forte componente de despesa pública e o assunto era sensível. Como lembra o agora comentador e ex-líder do PSD ao Observador, havia um “grande consenso” entre a oposição, leia-se PSD, CDS e PCP, no sentido de legislar em sentido contrário ao do Governo, mas perante as “ameaças” de demissão, “tivemos de recuar”. E foi a proposta de lei vinda do Governo que foi aprovada.

Se, na maior parte dos casos era o Governo minoritário que levava a melhor, Marques Mendes lembra-se de alguns momentos onde o PSD saiu vitorioso no Parlamento: a guerra das portagens do Oeste, o caso do Totonegócio (“mas aí foi fácil porque o Governo estava em maus lençóis porque queria fazer favores a clubes de futebol”) e, claro, a famosa bandeira contra a coleta mínima, que foi a “vitória” do PSD no Orçamento do Estado para 1998 – “o único onde o PS precisou mesmo de nós e fez uma operação de charme, dando abertura para negociar”, lembra Marques Mendes, à distância de quase 20 anos.

Marcelo e Guterres. O euro, a revisão constitucional e a coleta mínima

Nos primeiros meses de 1996, ainda no rescaldo das eleições e do fim do cavaquismo, o primeiro orçamento de Guterres passa na Assembleia com o apoio do CDS liderado por Manuel Monteiro. Na altura, o discurso de Guterres era de “total disponibilidade para o diálogo” mas com a garantia de que não haveria “desvirtuamentos” do seu programa. O Governo cedeu em algumas matérias fiscais, a gosto dos centristas, e o CDS lá deu a abstenção. O PSD, na altura ainda liderado por Fernando Nogueira, virou costas a qualquer negociação com o Governo, acusando o discurso de Guterres de ser uma espécie de “manual de chantagem”.

O caso mudou de figura quando mudou a liderança dos sociais-democratas. Marcelo Rebelo de Sousa chega à São Caetano à Lapa e passa a ser o bote salva-vidas dos orçamentos de António Guterres, decidindo politicamente viabilizar todos daí para frente, até ao fim da legislatura: o de 1997, o de 1998 e o de 1999. O argumento sempre foi o do “interesse nacional” e o cavalo de batalha era a adesão ao euro. Se Guterres não conseguisse governar, todo o projeto da moeda única que estava a ser levado a cabo, com Portugal inserido no grupo de fundadores, poderia ir por água a baixo. Ao Observador, o deputado Jorge Lacão, que foi líder parlamentar dos socialistas durante os primeiros anos de Guterres (até 1997), lembra que o então líder do PSD assumiu à cabeça “uma atitude de viabilização por abstenção de todos os orçamentos”, por isso, enquanto a pressão interna não falou mais alto, “não foi assim tão difícil tratar dos orçamentos do Estado” com a oposição à direita. Viabilizar para permitir governar, como se orgulha hoje de dizer Marcelo Rebelo de Sousa.

Mas a história começa antes, com a batalha da revisão constitucional travada pelo professor e líder do PSD. E aí sim, as “negociações foram mais acesas”, lembra Jorge Lacão que, juntamente com António Vitorino, fez parte do grupo do PS que negociou com Marques Mendes aquela que foi a revisão constitucional mais alargada até hoje.

“Com este ponto de partida [o da revisão constitucional], Marcelo planeou toda uma sequência de jogadas para enredar António Guterres na sua teia”, escreve o jornalista Vítor Matos na biografia de Marcelo. O plano era mais ou menos este: a revisão constitucional estava dependente de o PS aceitar pôr a questão da regionalização em referendo, e para haver referendo era preciso mudar a Constituição; se não houvesse acordo para a mexida na Constituição, Marcelo recusava-se a deixar passar os orçamentos do Estado até 1999 e, se isso acontecesse, o Governo caía. Mas nem o PSD queria que o Governo caísse porque depois a probabilidade de o PS ter maioria absoluta nas eleições seguintes era grande, nem o PS se podia dar ao luxo que isso acontecesse porque com um orçamento chumbado seria impossível aderir ao euro, uma bandeira que era inegociável para o primeiro-ministro. Ou seja, resume o biógrafo: “António Guterres estava encurralado”. E obrigado a negociar.

Um encurralado e o outro à mercê da tal “chantagem” de quem tem o ónus da governação. Ambos queriam sobreviver.

O PSD de Marcelo conseguiu com isso várias coisas: a revisão constitucional, que os socialistas desbloquearam depois de o PSD ter aceitado fazer uma resolução conjunta com o PS sobre o euro; e o referendo, que enterrou de vez a questão da regionalização tal como os socialistas (aliados ao PCP) a tinham desenhado. E mais: com estas negociações, Marcelo consegue desestabilizar os socialistas, nomeadamente o grupo parlamentar do PS, que acabou por ver o seu líder parlamentar, Jorge Lacão, demitir-se por divergências internas com os deputados mais à esquerda que não concordaram com a proposta de revisão constitucional saída da sala de negociações.

“Marcelo trabalhou bem: ia-nos encostando às cordas e nós fomos na conversa”, diz o socialista Jorge Coelho citado por Vítor Matos na biografia de Rebelo de Sousa.

“Na altura tive mais problemas em lidar com a minha própria bancada do que em negociar com a bancada do PSD”, diz agora Lacão ao Observador, chamando a atenção para um outro fator indissociável de um governo minoritário que tem de negociar permanentemente: manter as suas próprias tropas tranquilas. Por vezes esse é mesmo o desafio maior. Depois de um ano a discutir-se a proposta de revisão constitucional na comissão parlamentar competente, a dupla Lacão/Vitorino chega às reuniões técnicas com Marques Mendes com a noção clara de quais eram os pontos onde era preciso trabalhar mais para chegar a entendimento: o direito ao voto dos emigrantes era um deles, e a reforma da lei eleitoral outro. Os socialistas queriam, e fizeram disso bandeira eleitoral, modernizar o sistema político e reformar a lei eleitoral da Assembleia da República, mas os sociais-democratas queriam ir mais longe e queria tornar diminuir o número de deputados na Assembleia. No final, Lacão conta que se chegou a um meio caminho: em vez de tornar obrigatória a diminuição do número de deputados, ficou inscrita na Constituição a possibilidade de serem menos do que 230 parlamentares. Mas houve setores dentro do PS que acharam que tinha havido uma espécie de compromisso não escrito entre PS e PSD para diminuir o número de deputados e, perante essa “desconfiança” dos seus, Lacão diz que não teve outra alternativa senão demitir-se da liderança da bancada.

Em contrapartida, terminado um dos períodos de maior trabalho parlamentar da história, o PS de Guterres conseguiu o que mais queria: governar. E chegar vivo ao fim de quatro anos de uma legislatura sem maioria no Parlamento.

As negociações faziam-se com pleno sentido de estratégia e tática, muitas vezes para lá da política e mais para o nível das encenações, ou até do cansaço, com Marcelo a fazer uso e abuso do seu reconhecido hábito de telefonar aos seus interlocutores a altas horas da madrugada. No meio disto, e com o euro em marcha, o segundo orçamento de Guterres é aprovado no Parlamento pela primeira vez com o consentimento do PSD, que se absteve em nome do bem maior que era a adesão à zona euro. Mais difícil, contudo, seria a aprovação do orçamento seguinte, o de 1998, que exigiu mais acrobacias. Quem deu o quê a quem? Onde houve cedências?

O Orçamento de 1998, o terceiro do governo de Guterres e o segundo que seria viabilizado pelo PSD foi o orçamento mais mediático e negocial. Ao Observador, Marques Mendes, que era o chefe de obras de todo o processo, na qualidade de líder parlamentar do PSD, diz que dos três aquele foi o orçamento onde houve mais abertura do Governo para o PSD, e mais “operação de charme”, precisamente porque foi a altura em que os socialistas precisaram mais dos sociais-democratas. “O CDS de Manuel Monteiro tinha extremado posições e estava mais afastado do centro”, por isso sem o PSD nada feito. Na biografia de Marcelo Rebelo de Sousa, publicada há três anos, a história escreve-se de maneira ligeiramente diferente, com um murro na mesa de Marcelo, que terá dito a Guterres que desta vez tinha de haver negociação real para o orçamento, porque não seria fácil convencer o partido a oferecer um segundo orçamento ao PS de mão beijada.

E foi aí que surgiu a bandeira da coleta mínima. O PSD queria impor condições e queria que o PS mostrasse publicamente que cedia. E é nessa base que o líder do PSD apresenta um conjunto de condições, com uma desde logo à cabeça: o fim da coleta mínima sobre o IRC e o IRS dos trabalhadores independentes, o equivalente ao pagamento especial por conta. “Pena máxima para a coleta mínima” era o slogan, e na opinião pública a mensagem passou: se o Governo deixasse cair aquela medida, seria uma grande vitória do PSD de Marcelo. Na altura, correu tinta para dizer que tudo não tinha passado de um “acordo secreto” entre os dois, com Guterres a introduzir a norma de propósito para depois a retirar em bom proveito público de Marcelo. Até António Costa terá mentido aos jornalistas quando questionado sobre o assunto para salvar o acordo de cavalheiros. Mas, encenado ou não, assim foi.

Muitas vezes acima do ministro das Finanças, Sousa Franco, as negociações na especialidade faziam-se no topo, entre Guterres, Costa e Marcelo, para depois serem aprovadas na especialidade, na comissão parlamentar competente onde a então deputada Manuela Ferreira Leite era figura central. Com “acordos secretos” ou não aquelas eram guerras um tanto encenadas, já que nem o PS queria que o PSD chumbasse o orçamento, nem ao PSD lhe interessava abrir uma crise política. “Acaba sempre por pagar-se um preço por se abrir uma crise política”, admite Marques Mendes. Mas no final, certo é que o Governo lá abdicou da coleta mínima e acedeu a outras tantas alterações orçamentais, do foro fiscal, propostas pelo PSD – e o orçamento era aprovado.

Marcelo Rebelo de Sousa fala disso hoje, mais de 20 anos depois, sem qualquer pudor. Aliás, agora que está a caminho de Belém, recorda esses tempos com o orgulho de ter conseguido viabilizar três orçamentos do PS “permitindo a um governo minoritário governar”, como sublinhou no discurso de apresentação da sua candidatura presidencial em Celorico de Basto. Sempre “em nome do interesse nacional”. “Os portugueses não precisavam de saber dia a dia [que ele e Guterres desenhavam acordos]. Provavelmente o meu partido dizia coisas terríveis do Governo e o partido do Governo dizia coisas terríveis do líder da oposição e, no entanto, o essencial estava acautelado”, chegou a dizer no início desde mês o agora candidato presidencial perante uma plateia de empresários luso-espanhóis, recordando esses tempos. Assim se fazia política.