Naquele dia 4 de dezembro de 1969, há 50 anos, quando viu nascer um bebé que pesava uns impressionantes quatro quilos e 500 gramas — contou-o o próprio rebento anos mais tarde, na canção “December 4th”, do seu famoso Black Album —, dificilmente Gloria Carter imaginaria ver o seu filho encerrar assim 2019: cinquentenário, com uma fortuna em que a quantidade de zeros é difícil de calcular, casado com uma das maiores estrelas pop do planeta (Beyoncé) e até há pouco tempo atentamente ouvido (não só nas canções, também nas conversas) por um presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama.

Era preciso ser mesmo muito otimista (talvez louca seja adjetivo mais realista) para imaginar para o filho um futuro remotamente próximo do atual. Não era só a dificuldade de Shawn Carter chegar a Jay-Z, de se tornar um músico que já não é só músico mas homem de negócios que é também celebridade mundial. Era também a dificuldade de um estilo de música entretanto nascer para se ajustar a ele como um fato à medida — a ele, miúdo negro que cresceu desbotado, de roupa larga e rasgada, no meio de rufias, abandonado pelo pai, criado pela mãe e rodeado de crack e armas por todo o lado, no bairro social de Marcy, em Brooklyn, Nova Iorque. Mas voilá: o hip-hop apareceu e fez-se banda sonora dominante, Shawn Carter cresceu e fez-se Jay-Z.

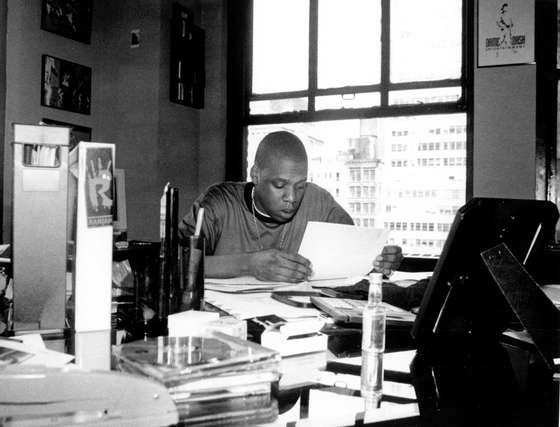

Jay-Z em 1996, ano em que lançou o seu primeiro disco, ‘Reasonable Doubt’ (@ Al Pereira/Michael Ochs Archives/Getty Images)

As probabilidades jogavam todas contra Shawn Corey Carter, mas se Jay-Z foi percursor e tem poucos pares (nenhum?) na capacidade de construir tamanho império a partir do talento revelado no hip-hop, percursos parecidos com o dele começaram a tornar-se mais comum também graças a si: com a popularização do género a que ajudou e muito a crescer (influenciado pelos mais velhos LL Cool J, o amigo Biggie Smalls, mais conhecido por Notorious B.I.G., e os Run-D.M.C.), a música passou a ser via paralela para chegar ao desafogo económico, que no caso dele significa fortuna, estimada em mil milhões de dólares. A outra hipótese, mais antiga e para muitos da sua geração e da anterior incontornável, era o crime, que Jay-Z não deixou de experimentar.

Não foi por acaso que, inspirado pelo filme que Ridley Scott levou às salas de cinema em 2007, Jay-Z concebeu um álbum a que chamou American Gangster, em português Gangster Americano. Aí as cenas já não eram as que Ridley Scott imaginara para um traficante de Harlem chamado Frank Lucas, eram as história que Jay-Z vivera como dealer que se reformara aos 22 (e começara aos 16), as cenas que durante tantos anos vira mesmo ao seu lado, protagonizadas pelos vizinhos e amigos.

A história que soa a conto de fadas, a sonho americano conseguido com uns ligeiros desvios fora da música — por exemplo para viagens a Trenton, no estado de Nova Jérsia, paragem obrigatória para um traficante que vivesse em Marcy na época de ‘atividade’ de Jay-Z, mas também para setores de negócio legais e que lhe rechearam mais ainda a conta bancária —, é tão improvável que o rapper fartou-se de a gabar quando se viu com tanto quando antes tinha tão pouco. Materalista? Talvez. Dê-se a palavra a Jaz-O, que o conheceu com 15 anos, com quem Jay-Z começou a rimar e com quem até nem ficou com grandes relações: “Acho que o Jay-Z tinha uma sede ou uma grande fome de obter riqueza. Todos nós a tínhamos, devido ao sítio de onde viemos”.

Jay-Z num concerto em 2000, há 19 anos (@ Tim Mosenfelder/Getty Images)

Talvez não haja só um Jay-Z, mas muitos Jay-Z’s. Há o Jay-Z badass de “99 problems” e o Jay-Z anti-ego de “Kill Jay-Z”, há o Jay-Z atiradiço de “Excuse Me Miss” e o Jay-Z sensível de “Song Cry”. Se somos todos feitos de inconsistências e paradoxos, passos certeiros e decisões estapafúrdias, porque não deixá-lo também ser o Jay-Z materalista e o Jay-Z gabarolas, o Jay-Z vulnerável, o Jay-Z arrependido e o Jay-Z no divã, o Jay-Z gangster e o Jay-Z homem de família, o Jay-Z bom marido e o Jay-Z infiel? Não é o mínimo que lhe devemos — sem paternalismos, que é como quem diz sem lhe ignorar os passos em falso — depois de uma carreira consistente de versos disparados com as cadências certas, sempre com a língua afiada, nem sempre com a pontaria afinada mas tantas vezes com um embrulho brilhante?

Para muitos, que agora crescem e descobrem o hip-hop — ainda por cima só a partir desta quarta-feira voltou a ser possível encontrar Jay-Z em plataformas como o Spotify, exclusivo que estava no Tidal, a plataforma que é propriedade do rapper (hoje claramente tão ou mais interessado nos negócios do que em fazer-se ouvir) —, Shawn Carter será o Jay-Z de “Niggas in Paris” e “99 Problems”, a figura que se respeita à distância e que é mais conhecido afastado do que amigo. Para quem cresceu a idolatrá-lo, à procura dos produtores das complexas e novas batidas sobre as quais rimava com arte e engenho, Jay-Z é outra coisa: um histórico que já não se apaga de um movimento que se impôs a partir das margens e dos bairros de má fama. Talvez nem os mais otimistas o tivessem previsto. Eminem é três anos mais novo, Kanye West é mais novo e revelou-se também debaixo da sua asa, Jay-Z é o novo hip-hop a chegar ao meio século: milionário, de alcance mundial, preocupado já não só em gravar mixtapes (primeiro) ou discos (depois) mas também em gerir fortunas. Quando esse hip-hop tem talento, como tem quando é ele que o faz, tem também já na indústria musical e no mundo do entretenimento “a alma de um poeta e a mente de um assassino”, como este “gangster americano” chegou em tempos a ser resumido.

Os recordes, os discos, o Hall of Fame

Naquele dia 28 de junho de 2008, o hip-hop já estava fortemente inscrito na música popular, nas rádios e bandas sonoras de novas gerações. Deixara de ser uma cultura de nicho, à margem, para ameaçar engolir o bom velhinho rock and roll. Já se passara muita coisa — LL Cool J, KRS One, Rakim, Q-Tip, 2Pac, Biggie, Public Enemy, Snoop Dogg, Dr. Dre e os N.W.A., Wu-Tang Clan, A Tribe Called Quest, Common, tantos mais —, mas os anos 2000 começavam a legitimar o hip-hop enquanto género que se media já olhos nos olhos com o rock and roll, também nos concertos e festivais.

Três figuras tinham sido para isso decisivas, paralelamente a um outro hip-hop que se mantêm hoje tão clássico quanto distante dos estádios e arenas (o de Common, por exemplo) e a fenómenos de massas menos duradouros como 50 Cent. Jay-Z conquistava o mundo em definitivo a partir de The Blueprint — já o seu sexto álbum, de 2001, antecessor dos igualmente bem recebidos The Blueprint 2: The Gift & the Curse (2002), The Black Album (2003) e Kingdom Come (2006). Eminem, que tal como Jay-Z tinha começado a lançar discos nos anos 1990 (The Slim Shady, o segundo e já icónico, foi lançado ainda em 1999), tornava-se definitivamente uma estrela com The Marshall Mathers LP (2000), The Eminem Show (2002) e Encore (2004). E Kanye West, um esteta da sonoridade hip-hop em desenvolvimento que Jay-Z começara por recrutar para lhe compor batidas instrumentais (a par de gente como DJ Premier, Swizz Beatz, Timbaland, Just Blaze, os The Neptunes de Pharrell, No I.D., 9th Wonder e Rick Rubin) lançava The College Dropout em 2004, Late Registration em 2005 e Graduation em 2007. Explosivo, não?

Jay-Z num concerto em 2017, em Miami (@ Getty Images)

Por tudo isto, naquele 28 de junho de 2008 o hip-hop já tinha as suas estrelas — popstars ou rockstars, cada um que escolha por si. Poderia ter sido Eminem o escolhido para encabeçar o festival Glastonbury, em Inglaterra, naquele ano, mas uma fase menos boa do rapper de St. Joseph, Missouri (dois anos antes tinha morrido o seu amigo de infância ‘Proof’, uns meses antes tinha sido hospitalizado por overdose e estivera à beira da morte) impedi-lo-ia. E porque não Jay-Z, depois de uma sucessão demolidora de álbuns entre Blueprint (2001) e Kingdom Come (2006), a que juntara em 2007 American Gangster?

Parecia lógica a escolha, mas apesar de em 2008 o hip-hop ser já a principal banda sonora de uma geração, muitos promotores de concertos e festivais olhavam-no ainda com desconfiança — queriam-no perto mas não hegemónico, nos seus concertos e festivais mas não no cimo dos cartazes. E quando Glastonbury escolheu Jay-Z para figura maior daqueles três dias de concertos em 2008, os velhos fãs de guitarras torceram o nariz. Noel Gallagher, o enfant terrible dos Oasis, foi um dos maiores críticos. Por outras palavras, nem por isso mais meigas, sugeria claramente que Jay-Z não pertencia ali.

Talvez o velho gangster-dealer de Marcy, o patrão que reclamara o domínio da cidade de Nova Iorque (“This City Is Mine”) e que alvejou o irmão no ombro a tiro com apenas 12 anos mas que também foi alvejado por um amigo com quem se desentendeu, tivesse em tempos reagido de outra forma a esta disputa com Noel Gallagher — como fez com Nas, agora um velho amigo mas a quem dedicou rimas agrestes em “Takeover” e “Super Ugly”, recebendo as farpas lendárias do rival em “Ether”. Mas em 2008 Jay-Z era já um poderoso homem de negócios e, diplomático q.b., defendeu-se sem grandes ofensas e chutou a polémica para canto. O hip-hop estava “errado” para Glastonbury? O festival tinha “uma tradição de guitarras”? O que interessava isso se Glastonbury estava à pinha e até pôde ouvir Jay-Z e amigos brincar à guitarra, com uma tosca mas divertida versão de “Wonderwall”?

Ao longo destes anos, muita gente tem-se perguntado como conseguiu Jay-Z chegar ao estrelato. Há sempre a tentação de encontrar num percurso longo um momento definidor, um traço de caráter decisivo. É claro que o talento para as rimas fez a diferença, é claro que o flow e a dicção rápida mas perceptível no modo de dizer as rimas (mais até do que o jeito para a escrita de palavras, embora fosse um aficionado de dicionários e brincasse com o sentido dos termos) foram inovadores, é claro que a persistência — depois de alguma desilusão inicial com a música, que o fez virar-se temporariamente para negócios menos ilícitos e mais lucrativos — lhe garantiu um lugar numa galeria de ilustres, tornando-se inclusivamente o primeiro rapper a entrar no Songwriters Hall of Fame norte-americano. Mas não foi só isso.

Em 2005, numa entrevista à GQ e numa fase em que se retirara temporariamente da música, Jay-Z defendia que parte do sucesso devia-se a “fazer música com emoção, integridade e autenticidade” e escudava-se das acusações de materialismo dizendo que “é preciso perceber que a maior parte de nós viemos do nada, do fundo, e se começarmos a ter algum sucesso vamos celebrá-lo. Se alguém do rock and roll se tornar bem sucedido isso é mau, mas no hip-hop é bom porque toda a gente está a tentar escapar do ghetto”. Na sua autobiografia e livro de memórias “Decoded”, elaboraria mais sobre o assunto: “O fardo da pobreza não é apenas não teres sempre aquilo de que precisas, é a sensação de estares envergonhado todos os dias da tua vida. Claro que fazes tudo o que puderes para te livrares desse fardo. Quando éramos miúdos não nos queixávamos de sermos pobres; falávamos do quão ricos nos tornaríamos e mexíamo-nos de modo a ter o estilo de vida a que aspirávamos por todos os meios que nos fossem possíveis. E assim que tínhamos algum dinheiro, mesmo que poucos, desejávamos ardentemente mostrá-lo”.

Não olhar a meios para chegar aos fins: talvez tenha sido assim. Mas talvez o maior segredo de Jay-Z tenha sido, como apontaram alguns dos seus colaboradores próximos, ser “ultra seletivo”. Foi-o quando convenceu os melhores produtores de batidas instrumentais a trabalhar com ele. Foi-o quando deixou os velhos amigos (Damon Dash e companhia) para trás para se tornar o presidente da Def Jam Records, um executivo que discutia já com os amigos de fato treino vestindo fato completo. Foi-o quando entrou em negócios em áreas tão diferentes como a moda (lançou a marca Rocawear), a exploração de espaços noturnos (como o 40/40 Club), o desporto (chegou a investir na equipa de basquetebol Brooklyn Nets e fundou a agência de desportistas Roc Nation Sports), a hotelaria, a música (é o principal rosto do serviço de streaming Tidal), o negócios dos vinhos e bebidas.

Jay-Z e a mulher Beyoncé (@ Getty Images for Parkwood Entert)

Jay-Z deixou o bairro social de Marcy onde “num dia o teu melhor amigo poderia morrer e no dia anterior podias estar a festejar o facto de ele ter uma bicicleta nova” (como contou à estação de rádio NPR), e ascendeu ao topo do mundo. Hoje, casado, mostrando-se arrependido das infidelidades passadas no casamento com Beyoncé que assumiu na própria música — já depois de esta o denunciar no disco Lemonade — e das lutas com a cunhada Solange Knowles, tornou-se cinquentenário. Não lança um disco a solo desde 2017 (fez um interessante álbum com Beyoncé enquanto The Carters) mas talvez não precise: 4:44, o último, tornou-se um manual de como pode o hip-hop chegar à velhice rico e maduro, a falar de assuntos sérios sem esconder nada, usando as histórias individuais e a biografia para pensar na vida de quem tem o microfone à luz dos arquétipos de classe, raça e poder da sociedade norte-americana. Ficou mesmo alguma coisa por dizer? Jay-Z entrou para a famosa divisão dos 1% de ricos que controlam o dinheiro do mundo e contra isso nem a cor de pele é argumento. Talvez o segredo seja só “a alma de um poeta” das ruas, “a mente de um assassino”.