Quando Tom Patterson começou a vomitar durante aquelas férias no Egipto, em 2015, não deu muita importância ao que parecia ser uma vulgar intoxicação alimentar. Mas, dias depois, estava internado em Frankfurt, na Alemanha, para onde foi transferido em estado comatoso. Os médicos explicaram à mulher que ele tinha a pior infeção do planeta, causada pela Acinetobacter baumannii. O choque que Steffanie Strathdee sentiu foi duplo: porque o marido estava com “a pior bactéria do mundo”, e porque ela, epidemiologista especializada em doenças infecciosas, se recordava de, em jovem, a manusear apenas de jaleco [bata] e luvas, sem outra precaução especial. Como é que em vinte anos anos, um patógeno quase inofensivo, se transformara numa bactéria super-resistente capaz de lhe matar o marido?

De regresso aos Estados Unidos e feitos os testes de resistências, mais más notícias: nenhum dos cocktails de antibióticos administrados estava a resultar. Os médicos estavam prestes a desistir de soluções curativas, mas a mulher não aceitava. Multiplicou-se em contactos numa tentativa desesperada de encontrar uma solução. E, assim, foi construído e administrado um cocktail de quadro bacteriófagos através do abdómen, seguido de um segundo, mais potente, desenvolvido num centro médico da Marinha dos EUA, injetado na corrente sanguínea do marido. Três dias após receber os fagos, Tom acordou do coma.

Os bacteriófagos, ou fagos, são os vírus das bactérias. O termo vem do grego: ”comedor de bactérias”. Têm um papel importante no ambiente – degradam a biomassa e libertam os micronutrientes – e nos seres humanos

“O caso Tom Patterson foi um marco importante”, explica Joana Azeredo, investigadora do Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, onde coordena o grupo de investigação em Ciência e Engenharia de Biofilmes. “A partir daí apareceram muitos outros casos e também muitas empresas, sobretudo nos Estados Unidos, a investigar e aplicar a terapia fágica, inclusivamente a conhecida Clínica Mayo.”

Os bacteriófagos, ou fagos, são os vírus das bactérias. O termo vem do grego e significa, literalmente, ”comedor de bactérias”. Além de terem um papel importante no ambiente – porque degradam a biomassa e libertam os micronutrientes, sendo muito importantes para a vida nos oceanos e na terra – são também essenciais para os seres humanos. “Quando infetam uma bactéria, os bacteriófagos bons não integram o seu genoma no genoma da bactéria e ativam imediatamente a produção de novas partículas virais que, quando estão prontas, induzem o rompimento da bactéria, que explode e morre”, detalha a investigadora. Estas “entidades” têm assim um interesse especial para controlo das doenças infecciosas – em vez do recurso a antibióticos ou como complemento a esse tratamento –, podendo ainda ser armas no combate ao problema cada vez maior de resistência a antibióticos.

Uma solução para uma crise global?

A Organização Mundial de Saúde estima que morram cerca de 700 mil pessoas por ano de doenças infecciosas causadas por bactérias resistentes. Se esta tendência se mantiver, a estimativa da OMS aponta para dez milhões de mortes anuais causadas por doenças infecciosas resistentes a antibióticos em 2050.

Os antibióticos atuam na bactéria que está a causar a infeção – se ela for sensível ao fármaco – mas atuam também nas outras que fazem parte do nosso microbioma e nos mantêm saudáveis”, diz a investigadora.

É por isso que não é raro que durante a toma de antibióticos se tenha diarreia ou surjam infeções das mucosas provocadas por microrganismos oportunistas. Isso acontece justamente porque muitos antibióticos são inespecíficos e interferem com o equilíbrio da comunidade de bactérias boas que vive no nosso organismo. E é aí que entram os bacteriófagos: eles permitem um tratamento personalizado: atacam apenas a bactéria que interessa matar, não as outras. “São necessárias terapias antimicrobianas mais direcionadas, que atuem só no microorganismo que está a causar infeção, não interferindo com o nosso microbioma e não contribuindo para o desenvolvimento de resistências”, diz a cientista.

“Quando infetam uma bactéria, os bacteriófagos bons não integram o seu genoma no genoma da bactéria e ativam a produção de novas partículas virais que, quando prontas, induzem o rompimento da bactéria, que explode e morre”

Mas a trama das resistências adensa-se e complica-se mais: as bactérias, como as pessoas, são pouco dadas a comportamentos eremitas. Gostam de estar juntas. Vivem em sociedade. “Há poucas evidências de microorganismos soltos, estima-se que 80% da biomassa microbiana existe na natureza na forma de agregados de microrganismos que colonizam as superfícies, o biofilme.”

Ora, o biofilme, ao contrário dos microorganismos isolados, vê-se e sente-se: é aquele muco que que se forma na gaveta do detergente da máquina de lavar, nas pedras do rio que ficam viscosas ou no nosso corpo, quando associados a infeções crónicas. “Estarem juntas dá-lhes vantagens competitivas contra a desidratação, a ação dos antibióticos e as defesas do nosso corpo. Há muitas infeções provocadas por biofilmes: otites, amigdalites, infeções do trato urinário, infeções associadas ao uso de dispositivos médicos (como próteses) e infeções hospitalares associadas ao uso de cateteres.”

Identificar a bactéria que causar a doença, encontrar o bacteriófago eficaz (se existir), purificá-lo e tratá-lo para poder ser administrado é processo que pode demorar uma semana – demasiado tempo para infeções agudas

Muitas destas infeções tornam-se crónicas e são difíceis de tratar porque os microorganismos estão agregados desta forma, o que os protege dos ataques. “O antibiótico até pode ser eficaz para a infeção que está na corrente sanguínea, mas o reservatório da infeção continua, por exemplo, na prótese. Assim, a pessoa melhora, mas passado pouco tempo a infeção regressa. Os biofilmes são muito difíceis de tratar com antibióticos.”

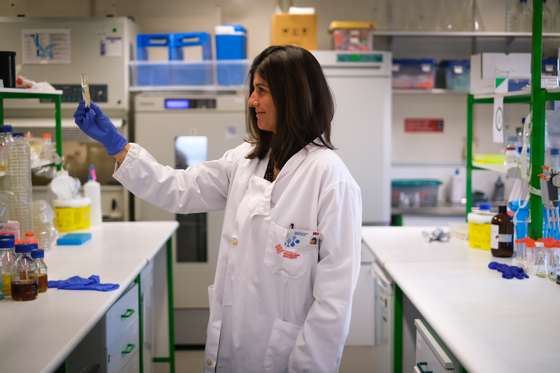

Foi assim que surgiram os bacteriófagos na vida de Joana Azeredo. Fez o doutoramento em biofilmes, caracterizando e tentando perceber de que forma apresentam tolerância aos antibióticos e, depois, a necessidade de desenvolver métodos para controlar essas bactérias dentro dos “mucos” levou-a ao mundo dos fagos.

Super-vírus para super-bactérias

Recorrer a bacteriofagos para combater bactérias não é novo – como mostra o caso de Tom Patterson. “E é usado com grande eficácia: conseguimos encontrar bacteriófagos na natureza que são muito eficazes e têm conseguido salvar pessoas que estavam às portas da morte ou com infeções crónicas e com risco de amputação”, esclarece a cientista.

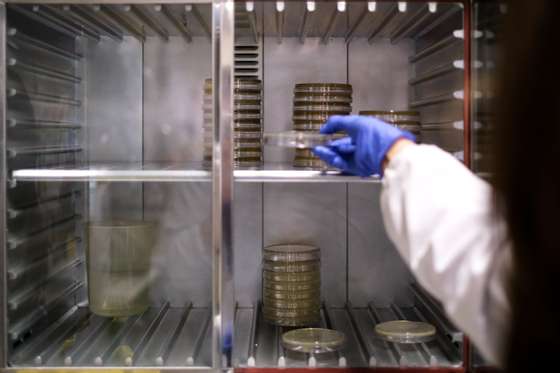

Mas há limitações. Uma delas é a demora do processo: identificar a bactéria que está a causar a doença, encontrar o bacteriófago que é eficaz – se o houver –, purificá-lo e tratá-lo para poder ser administrado. “Se tudo correr bem, isso demora uma semana.” Se o doente tiver uma infeção crónica pode esperar esses sete dias, mas no caso de infeções agudas, como as septicemias, tempo é tudo o que o paciente não tem. Uma semana é demasiado.

Queremos construir um bacteriófago sintético, com um genoma só com as funções básicas para matar a bactéria e ir mudando apenas essa proteína, consoante o patógeno que se pretende eliminar. O tempo de resposta passa a poucas horas”

É isto que Joana Azeredo está a tentar solucionar: com o seu projeto financiado pela Fundação “la Caixa” propõe-se construir bacteriófagos sintéticos que possam ser rapidamente adaptados à infeção em causa. Para testar o conceito, está a começar com “uma das piores bactérias do mundo”, a Acinetobacter baumannii que quase matou Tom Patterson e que tem uma elevada taxa de mortalidade, sobretudo em unidades de cuidados intensivos.

“Descobrimos que na natureza existe um conjunto de bacteriófagos muito parecidos, cujo genoma é quase igual, com exceção de um gene associado a uma proteína de reconhecimento do hospedeiro. A nossa ideia é construir um bacteriófago sintético, com um genoma só com as funções básicas para matar a bactéria e depois ir mudando apenas essa proteína, consoante a bactéria-alvo contra a qual queremos atuar.” Isso vai ser feito através de um software baseado em inteligência artificial, que será treinado para identificar a proteína adequada. “O tempo de resposta passa de uma semana a poucas horas, um dia no máximo.”

Os bacteriófagos são importantes para controlar doenças infecciosas. Ou como alternativa a antibióticos ou como complemento a esse tratamento, podendo ser armas no combate à resistência a estes fármacos

Esta estratégia permitirá também tentar superar outro problema premente: a regulação e autorização na Europa. “A Food and Drug Administration (FDA), nos Estados Unidos, já aprovou a terapia fágica, mas a Agência Europeia do Medicamento (EMA) não. Considera que precisa de mais evidência que comprove sua a eficácia. Acontece que, sendo uma terapia personalizada, é difícil conseguir ensaios clínicos com a dimensão exigida.”

Os bacteriófagos sintéticos podem ser uma forma de contornar este impasse: se o fago usado for o mesmo, apenas com uma proteína personalizada caso a caso, é possível ter mais pacientes a integrar o mesmo ensaio clínico e uma padronização do produto. “Neste momento há países europeus que autorizam o seu uso a título excecional, quando um paciente se encontra em perigo de vida. Fazem-no ao abrigo da Declaração de Helsínquia [conjunto de princípios éticos que regem a investigação em seres humanos] ou do uso compassivo [autorização especial que disponibiliza medicamentos não aprovados aos doentes]. E o governo belga arranjou um enquadramento legal em que classifica os bacteriófagos como agentes farmacológicos ativos que são prescritos pelo médico e preparados na farmácia hospitalar.”

Em Portugal não há nenhuma destas opções, mas, mesmo assim, há quem recorra ao tratamento fazendo-o via Bélgica. “O ano passado conseguimos ajudar uma menina com fibrose quística que estava com uma bactéria com múltiplas resistências e com insuficiência respiratória.” A bactéria foi identificada e testada no laboratório de Joana Azeredo, assim como um fago particularmente ativo contra ela. Foi tudo enviado para o Hospital Militar Queen Astrid, em Bruxelas, que identificou outro fago ativo contra a infeção, produziu o cocktail bacteriófago e fez a prescrição de um preparado que foi administrado à menina durante quatro semanas. “A criança melhorou muito. O tratamento terminou no início de setembro do ano passado e ela continua bem. Neste caso não se trata de curar a doença, mas de aliviar os sintomas associados às infeções resistentes e prolongar o tempo até transplante. É uma felicidade imensa, algo muito bonito saber que se ajuda assim alguém.”

Azeredovirinae: vírus com nome de cientista

Das 43 sub-famílias conhecidas de fagos, apenas 14 foram nomeadas em tributo a cientistas e só quatro homenageiam mulheres. Joana Azeredo – referência mundial no estudo da interação entre bacteriófagos e biofilmes – entrou para esta lista restrita no ano passado. Em Abril de 2021,o Subcomité de Vírus de Bactérias e Arqueas do Comité Internacional de Taxonomia de Vírus, aprovou a utilização do seu apelido para designar uma subfamília de bacteriófagos que matam bactérias do género Estafilococos – os Azeredovirinae. Uma distinção que a deixou um pouco embaraçada, mas que aceitou “com alegria e honra” em nome, não apenas dela, mas de toda a equipa.

“São necessárias terapias antimicrobianas mais direcionadas, que atuem só no microorganismo que está a causar infeção, não interferindo com o nosso microbioma e não contribuindo para o desenvolvimento de resistências”

A cientista de 50 anos viveu em Francelos até aos 18. Está no Minho há mais de trinta anos e já se sente uma bracarense, mas confessa que há coisas que lhe fazem falta, como os mergulhos mais frequentes na água gelada da praia de Francelos, onde aprendeu a nadar, e o cheiro a maresia da terra natal. O olfacto, de resto, é um dos seus sentidos mais sensíveis: gosta de entrar no laboratório e inspirar profundamente – para sentir o cheiro a meios de cultura, a comida das bactérias – e prefere ver filmes em casa porque não gosta do cheiro dos estofos do cinema. Tem esta inclinação pelos cheiros desde criança. “E valeu-me uma ida ao hospital, quando enfiei o nariz dentro de um pacote de farinha, para a cheirar, e fiquei com dificuldades respiratórias”, conta a rir.

Foi influenciada pela história de Thomas Edison, inventor da lâmpada incandescente, que começou a fazer experiências no sótão aos 10 anos. “Era o meu herói da infância e, por causa dele, já queria ser cientista, apesar de ainda não saber muito bem o que isso era.” Aos 9 anos já tinha convencido o avô a montar-lhe um laboratório numa arrecadação e dedicava-se a atividades talvez pouco habituais na infância, como apanhar insectos e caracóis mortos e conservá-los em frascos de álcool alinhados nas bancadas.

Joana Azeredo com Ivone Martins, Hugo Oliveira, Graça Pinto, David Saez e Luís Melo, alguns elementos da equipa – da qual também fazem parte Priscila Pires, Ana Oliveira, Diana Rodrigues, Pilar Teixeira, Sílvio Santos, Maria Lopes, Rute Ferreira, Luciana Meneses, Rodrigo Monteiro, Rita Domingues, Ergun Akturk, Ana Brandão, Henrique Ribeiro e Alice Ferreira

Na adolescência também pensou em ser detetive particular e, mais tarde, teve dúvidas quanto ao curso a seguir. Gostava muito – ainda gosta – de física e astronomia e fascinavam-na as frases que lia nos livros que diziam que “O universo está em expansão”. Mas impulsionada pelas descobertas da década de 1980 relacionadas com o ADN e a clonagem da ovelha Dolly, acabou por escolher a licenciatura em Engenharia Biológica, na Universidade do Minho, onde acabou também por fazer o doutoramento em Engenharia Química e Biológica.

Tem um temperamento benevolente e é muito empática. Por feitio, por educação e porque teve uma grande referência profissional nesse sentido, professora de licenciatura, orientadora de doutoramento e uma das responsáveis pela criação do grupo de investigação em Biofilmes, Rosário Oliveira (1952-2013). “Penso nela todos os dias. Tinha muito jeito para as relações humanas e sempre que há um problema a gerir nessa área, ainda penso: ‘Como é que a Professora Rosário faria?’”

A verdade é que, numa área com tanta rotatividade, a maioria da sua equipa-base de investigadores doutorados se mantém a mesma há 17 anos. E garante que nunca teve um conflito de trabalho com ninguém. Guarda a pouca hostilidade para as bactérias resistentes.

Este artigo faz parte de uma série sobre investigação científica de ponta e é uma parceria entre o Observador, a Fundação “la Caixa” e o BPI. O projeto A Flexible Platform for Fenerating Synthetic Virus to Control Infectious Diseases, liderado por Joana Azeredo, do Centro de Engenharia Biológica da Universidade do Minho, foi um dos 30 selecionados (12 em Portugal) – entre 644 candidaturas – para financiamento pela fundação sediada em Barcelona, ao abrigo da edição de 2021 do Concurso Health Research. A investigadora recebeu 492 mil euros para desenvolver o projeto ao longo de três anos. O concurso chama-se agora CaixaResearch de Investigação em Saúde e as candidaturas para a edição de 2022 encerraram a 25 de novembro. Os prazos para a edição de 2023 deverão ser conhecidos no verão.