Índice

Índice

O edição inglesa do livro do historiador britânico Max Hastings sobre a crise dos mísseis de 1962 chegou às livrarias a 29 de Setembro de 2022, numa altura em que, três décadas decorridas sobre o fim da Guerra Fria, o espectro de um conflito nuclear volta a erguer-se – e a versão portuguesa, publicada pela D. Quixote e traduzida por Miguel Freitas da Costa, com o título O abismo: A crise dos mísseis de Cuba, 1962, levou apenas mais uma semana a surgir (uma celeridade que é de saudar).

Com Vladimir Putin, pressionado pelos sucessivos reveses da sua “operação especial” na Ucrânia, a ameaçar recorrer a “todos os meios para proteger a Rússia e o seu povo”, fazendo a tensão geopolítica elevar-se a um pico sem paralelo desde 1962, é instrutivo perceber a psicologia e motivações dos protagonistas da crise cubana e os pequenos acasos e incidentes que quase empurraram o mundo para um conflito cujos únicos vencedores teriam sido, as baratas, bicho com fama de possuir apreciável resistência à radioactividade.

▲ A capa da edição portuguesa de "O Abismo", de Max Hastings (D. Quixote)

Prólogo: porque não usou Stalin a bomba atómica?

Antes de entrar no assunto de O abismo, vale a pena reflectir sobre uma questão que por vezes é chamada à colação (Hastings não o faz) quando se fala da crise dos mísseis de Cuba: Stalin, apesar de ter óbvio apetite por alargar a esfera de influência da URSS, ter exercido um poder mais absoluto e incontestado do que algum líder soviético alguma vez teve e possuir a bomba atómica desde 1949, não usou esta nem ameaçou usá-la. Como interpretar esta “contenção”?

Não foi, certamente, por considerações humanitárias, já que, em resultado do seu auto-centramento e cinismo, Stalin era completamente indiferente ao sofrimento humano, incluindo o do seu próprio povo e até o das pessoas que lhe eram próximas (recorde-se a famosa frase que lhe é atribuída: “Uma morte singular é uma tragédia; um milhão é uma estatística”). Também não terá sido por recear que o povo da URSS se opusesse a uma guerra nuclear, uma vez que a formidável máquina de propaganda convencera os soviéticos de que a URSS era o paraíso na Terra e o seu poder militar não tinha par e de que as decisões de Stalin eram infalíveis. Para mais, os soviéticos estavam ainda possuídos pelo espírito de tenacidade, sacrifício, heroísmo e militarismo instilado pela recente “Grande Guerra Patriótica” – e a verdade é que, passados quase 80 anos sobre o fim da II Guerra Mundial, Putin não conseguiu arranjar nada melhor para agregar e galvanizar os russos do que recauchutar a memória do combate mortal contra o nazismo (agora encarnado pelos ucranianos).

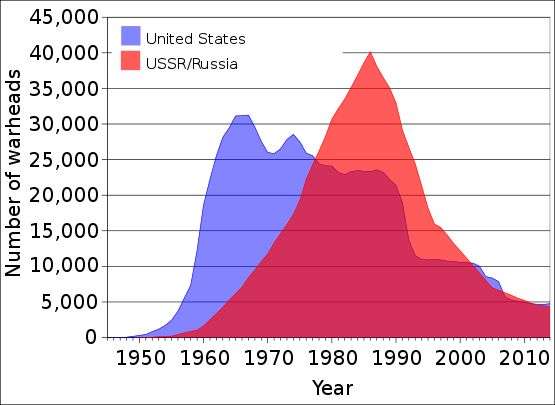

Acontece que a URSS de Stalin, embora dispusesse de um tremendo poderio em armamento convencional na Europa, estava algo atrasada em relação aos EUA no domínio nuclear e o desenvolvimento da sua primeira bomba atómica recebera um precioso auxílio da espionagem – o engenho detonado em Semipalatinsk (hoje no Cazaquistão) a 29 de Agosto de 1949 inspirava-se na “Fat Man” que os americanos tinham lançado sobre Nagasaki em 1945. A URSS estava a fazer progressos rápidos nesta área – a primeira bomba de hidrogénio (termonuclear) soviética foi detonada a 12 de Agosto de 1953, cinco meses após a morte de Stalin e apenas dez meses após o primeiro ensaio termonuclear dos EUA –, mas, no tempo de Stalin, os EUA dispunham de uma enorme vantagem em número de engenhos nucleares, que só seria perdida em meados da década de 1970.

Evolução do número de ogivas dos EUA e URSS/Rússia, 1945-2015

Mais relevante ainda era a inferioridade da URSS de Stalin em relação aos EUA nos meios para transportar engenhos nucleares até alvos no território adversário. Os mísseis balísticos intercontinentais só surgiriam alguns anos depois – o primeiro seria o R-7 soviético, que começou a ser testado em 1957 – e, no início da década de 1950, a URSS não tinha nenhum bombardeiro estratégico que pudesse aproximar-se do desempenho dos formidáveis Convair B-36 Peacemaker americanos, capazes de uma velocidade máxima de 700 Km/h, um raio de acção de 6400 km, um tecto operacional de 13.300 metros e uma capacidade de bombas até 39 toneladas, e que foram o pilar do Comando Aéreo Estratégico entre 1949 e 1959. O principal bombardeiro estratégico soviético da URSS do pós-guerra era o Tupolev Tu-4, uma cópia (por “engenharia reversa”) do Boeing B-29 Superfortress americano, que fora o maior e mais avançado bombardeiro estratégico da II Guerra Mundial, mas que fazia figura de brinquedo obsoleto ao pé do B-36.

O Boeing B-29 Superfortress (à esquerda) e o seu sucessor, o Convair B-36 Peacemaker

A perspectiva americana

Os três primeiros capítulos de O abismo, que se estendem até à página 185, fornecem uma perspicaz panorâmica da situação de Cuba, dos EUA e da URSS em 1962, bem como da sua história recente, e do perfil psicológico, motivações, ambições e condicionantes à actuação dos respectivos líderes.

Os EUA não só reclamavam todo o continente americano como sua esfera de influência e rejeitavam qualquer intromissão de outras potências nesta – uma posição estabelecida logo em 1823 pela denominada Doutrina Monroe –, como se tinham habituado a considerar Cuba como o seu “quintal” desde que tinham “libertado” a ilha do domínio espanhol em 1898 (ver capítulos “EUA, 1823” e “Cuba, 1898” em A história dos EUA enquanto polícia do mundo). Estes “direitos senhoriais” tinham sido formalizados em 1901 pela Emenda Platt, que estabelecia que “o Governo de Cuba consente que os EUA podem exercer o direito de intervir […], que todos os actos do Governo americano em Cuba durante a sua ocupação militar são por esta ratificados e validados”; em 1934, a Emenda Platt seria substituída pelo Tratado de Relações Cubano-Americanas, que não alteraria, na essência, o estatuto de menoridade de Cuba face aos EUA.

Assim sendo, os EUA ficaram abespinhados quando, a 1 de Janeiro de 1959, o ditador cubano Fulgencio Baptista, um fantoche americano, foi derrubado por Fidel Castro e este não só se mostrou indisponível para ser subserviente aos EUA como (em parte devido à actuação desastrada dos EUA) começou a nacionalizar património americano, a proclamar-se “comunista” e a derivar em direcção à URSS.

Revolucionários cubanos no átrio do Hotel Hilton de Havana, início de Janeiro de 1959

Isto levou a que o Governo dos EUA passasse a ver Castro como uma ameaça e tentasse eliminá-lo fisicamente e, em Abril de 1961, promovesse uma operação de desembarque em Cuba, que ficou conhecida como Invasão da Baía dos Porcos e se saldou num retumbante descalabro (ver capítulo “Cuba, 1961” em A história dos EUA enquanto polícia do mundo). Na altura, Castro identificou assim a motivação da Invasão da Baía dos Porcos e da obsessão dos EUA em derrubar o seu regime: “Os EUA […] não podem perdoar-nos termos realizado uma revolução socialista debaixo do seu nariz!”.

A perspectiva soviética

A invasão da Baía dos Porcos, que fora aprovado por John F. Kennedy, foi tão humilhante para os EUA que convenceu Nikita Khrushchev de que o recém-empossado presidente americano seria tíbio e incompetente e que pouca oposição seria capaz de fazer ao premier soviético, que, por esta altura, se sentia necessitado de ganhar o respeito do povo soviético e dos seus colegas do Presidium e de afirmar-se como “porta-estandarte da grandeza russa e da revolução socialista” (Hastings). Também no plano internacional Khrushchev estava pressionado a demonstrar que a URSS era o líder indiscutível do bloco comunista, numa altura em que as relações sino-soviéticas tinham azedado, com Mao a acusar Khrushchev de “revisionismo” (por abandonar e até renegar as políticas de Lenin e Stalin) e Khrushchev a ridicularizar Mao pelos tremendos fiascos do Grande Salto em Frente.

Mao e Khrushchev em Pequim, em 1957, antes de se ter aberto uma fractura entre os dois líderes comunistas

E foi a conjugação destas percepções e considerações que terá levado o líder soviético a oferecer ao seu novo aliado nas Caraíbas um meio de garantir que os EUA não se atreveriam a tentar novamente invadir Cuba e derrubar Castro: dotando a ilha de mísseis nucleares. Escusado será dizer que Castro aceitou entusiasticamente a oferta…

É legítimo estabelecer um paralelo entre a avaliação pela parte de Nikita Khrushchev em relação à Administração Kennedy, face ao episódio da Baía dos Porcos, e a avaliação pela parte de Vladimir Putin em relação à Administração Biden, face à atabalhoada e calamitosa retirada das forças dos EUA (e seus aliados) do Afeganistão, em Agosto de 2020: é plausível que a decisão de Putin em invadir a Ucrânia se terá apoiado fortemente na expectativa de que os EUA (e seus aliados) iriam demonstrar tibieza e incompetência e seriam incapazes de uma reacção eficaz, perspectiva já sugerida pela tímida resposta dos EUA (e seus aliados) à anexação da Crimeia pela Rússia em 2014.

Uma das mais poderosas motivações da política de expansão e confrontação de Putin – a vontade de restaurar o histórico poderio e esplendor da Rússia Imperial e da URSS, resgatando o país das (supostas) humilhações sofridas após a desagregação da URSS – tem também paralelo com as motivações de Khrushchev em 1962: aos líderes soviéticos “parecia-lhes repugnante que os ocidentais, que tinham sofrido tão pouco, em comparação com eles, aspirassem a governar o mundo; tratassem com condescendência a sua nação, com uma história e uma cultura muito mais antigas do que as dos EUA. Um anseio de respeito – assegurado pelo medo – jaz há séculos no coração da conduta russa para com as outras nações” (Hastings).

Ora, Khrushchev não só errou ao assumir que Kennedy seria um adversário timorato, como não se deu conta de que a humilhação da Baía dos Porcos convertera John F. Kennedy e o seu irmão, Robert, em “inimigos figadais de Castro” (Hastings), levando mesmo Robert a proclamar, num momento de desnorte, numa reunião interna, em Janeiro de 1962, que “a mudança de regime em Cuba era o principal objectivo da política externa da Administração Kennedy” (Hastings). O ressabiamento dos irmãos Kennedy não tinha, todavia, nada de racional, pois os únicos culpados do estrondoso revés da Baía dos Porcos eram os americanos e, em última análise, os próprios Kennedy.

A obstinação dos EUA contra o regime comunista cubano – que se tem mantido até aos nossos dias – merece de Hastings esta análise lapidar: “Que Castro alcançasse o estatuto de herói foi obra sua, mas que o conservasse foi reflexo da inépcia americana”.

Khrushchev e Kennedy em Viena, 1961

O jogo da ameaça nuclear

O mundo – pelo menos a sua parte civilizada – ficou chocado com as ameaças, mais ou menos veladas, de diversos dirigentes russos em empregar armas nucleares, no contexto do conflito na Ucrânia e, em particular, da embaraçosa situação, para os russos, de as suas tropas estarem a revelar-se incapazes de atingir os objectivos propostos, apesar de estes serem cada vez menos ambiciosos. No discurso de 21 de Setembro de 2022, assinalando o 1160.º aniversário da fundação do Estado russo, Putin não empregou o termo “nuclear”, mas advertiu que “se a integridade territorial do nosso país for ameaçada, iremos sem dúvida recorrer a todos os meios para proteger a Rússia e o seu povo”. Ora, “todos os meios” é uma expressão que, no caso russo, ganha contornos ominosos e não se sabe o que entenderá Putin por “integridade territorial do nosso país”, uma vez que, oito dias depois deste discurso, decretou a anexação ao território da Rússia de vastos territórios ucranianos, alguns dos quais nem sequer estão sob controlo militar russo.

As ameaças vindas do Kremlin a partir de Setembro levaram a que se escrevesse e dissesse que era a primeira vez, desde que o mundo entrara na era atómica, que a possibilidade de guerra nuclear era brandida como argumento por um país integrado na ordem mundial (a Coreia do Norte fá-lo amiúde, mas é um estado-pária). Será talvez a primeira vez em muitos anos, mas na viragem dos anos 50/60, Khrushchev usou explícita e repetidamente a guerra nuclear para tentar intimidar os EUA e os seus aliados: “começou a ameaçar o Ocidente com o míssil balístico intercontinental R-7 antes de ter sido sequer testado o seu voo”; em 1956 fez ver a um líder trabalhista britânico que a Grã-Bretanha deveria juntar-se à URSS, senão seria varrida “da face da terra como um sujo e velho escaravelho preto”; em 1959, na festa de Ano Novo no Kremlin, na presença dos embaixadores dos EUA, França e Grã-Bretanha, “gabou-se de que tinha 30 bombas atómicas guardadas para França e 50 para a Grã-Bretanha”; e nas disputas com o Ocidente em torno de Berlim Ocidental, que entendia que deveria ser incorporada na República Democrática Alemã, Khrushchev também ameaçou recorrer a armas nucleares. E fê-lo tantas vezes e de forma tão enfática que, antes da crise dos mísseis de Cuba, quer os líderes políticos, quer os estrategas, quer os militares, quer os cidadãos comuns, estavam persuadidos de que, a haver uma guerra nuclear, teria Berlim Ocidental como espoleta.

Tanques americanos M-48 (em primeiro plano) enfrentam tanque soviéticos T-55 (ao fundo), no Checkpoint Charlie, Berlim, Outubro de 1961

Tudo isto era, essencialmente, bravata, pois Khrushchev estava consciente da grande disparidade entre os arsenais nucleares americano e soviético, mas os líderes e embaixadores ocidentais não conseguiam perceber que parte das ameaças de Khrushchev era real e que parte era encenação e acabavam por ficar inquietos.

Por altura da crise dos mísseis de Cuba, o número de ogivas nucleares e a disponibilidade de meios de as lançar (mísseis balísticos, bombardeiros de grande velocidade e raio de acção e submarinos) já colocara os EUA e a URSS para lá do ponto da “destruição mútua garantida” (“mutual assured destruction” ou MAD), um termo cunhado nesse tenso ano de 1962 pelo estratega Donald Brennan. Ambos os lados estavam (ou deveriam estar) conscientes de que uma guerra nuclear nestas condições seria tão devastadora não teria vencedores – e, contudo, os militares de ambos os lados acreditavam, através de um retorcido mecanismo de auto-ilusão, serem capazes de ficar por cima. Por exemplo, a Academia do Estado-Maior Soviético ensinava que “a política estratégica soviética é que a vitória pertencerá aos países socialistas porque os seus objectivos na guerra são justos, o moral das suas populações é mais alto, o seu sistema económico é melhor e à frente dos governos socialistas estão pessoas trabalhadoras que são membros do Partido Marxista-Leninista”. O estulto e sectário conceito da “superioridade moral dos comunistas” aplicava-se até ao apocalipse nuclear…

Alcance máximo, em milhas náuticas, das armas nucleares soviéticas instaladas em Cuba em 1962: Bombardeiros Ilyushin Il-28, 630 mn = 1160 Km; mísseis balísticos R-12, 1020 milhas = 1900 Km; mísseis balísticos R-14, 2200 mn = 4000 Km

Treze dias em Outubro

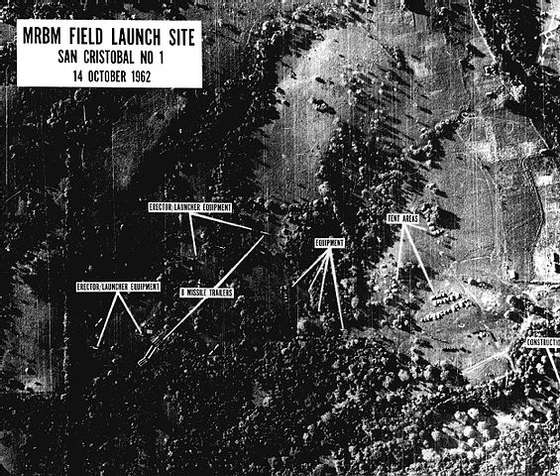

No Verão de 1962, a URSS começou a instalar secretamente em Cuba mísseis balísticos R-12 e R-14 (SS-4 e SS-5, na designação da NATO) e bombardeiros nucleares Ilyushin Il-28 (“Beagle”, na designação da NATO), acompanhados por 40.000 soldados, envergando roupas civis, e técnicos creditados como “peritos em irrigação” e outras especializações do sector agrícola. A ideia (irrealista) de Khrushchev era, após ter o dispositivo todo montado e apontado aos alvos nos EUA, fazer um proclamação bombástica que deixaria os americanos assarapantados. Porém, vagos relatórios vindos de informadores em Cuba acabaram por ser confirmadas por fotografias obtidas a 14 de Outubro por um avião-espião americano U-2 – e a 16 de Setembro, após as fotos terem sido analisadas por especialistas, o presidente Kennedy foi informado da ameaça que ganhava forma não muito longe das praias da Florida.

Uma das primeiras fotos que revelaram a presença de mísseis em Cuba, tirada por um avião de reconhecimento de grande altitude U-2 sobre San Cristóbal (local 1), a 14 de Outubro de 1962

Até 28 de Outubro, o mundo estaria sob uma tremenda tensão, alimentada pela incapacidade de cada um dos lados compreender a psicologia e os mecanismos de tomada de decisão do outro lado; pela inexistência de sistemas de comunicação velozes e expeditos, quer entre militares no terreno e respectivas lideranças políticas, quer entre as lideranças dos dois países; pela ocorrência de alguns incidentes suscitados pela belicosidade dos militares (o abate de um avião U-2 sobre Cuba, as provocações da Marinha dos EUA aos submarinos soviéticos que, discretamente, escoltavam os cargueiros com equipamento militar) e pela aspiração romântica e desmiolada de Fidel Castro de perecer heroicamente em holocausto, desafiando o capitalismo yankee. Max Hastings relata os dias angustiantes até 28 de Outubro com detalhe e clareza, mas nem sempre com o talento necessário para manter o suspense – talvez fosse mais fácil se o livro fosse mais breve.

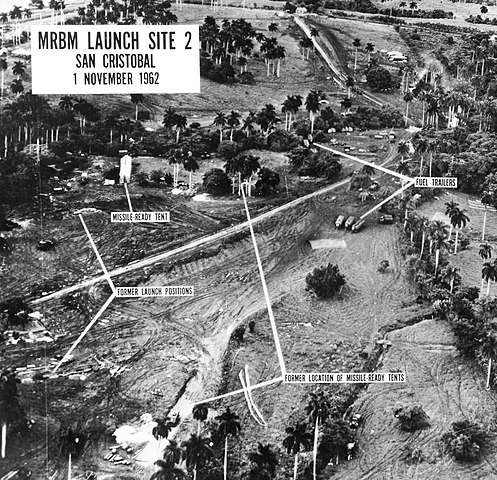

Foto tirada por um avião de reconhecimento F-101 do local 2 de lançamento de mísseis em San Cristóbal, a 1 de Novembro de 1962

Para o clima de incerteza destes 13 dias contribuiu a natureza caótica das discussões no lado americano, que, por sua vez, resultava, em boa parte, de um “vício crónico das intervenções ocidentais no estrangeiro: os governos tratavam-nas como problemas tácticos militares, quando na verdade as questões dominantes e intratáveis eram políticas. Quando a política era mencionada, predominavam a ingenuidade e a ignorância” (Hastings). Do lado soviético a resposta não foi menos ziguezagueante: a decisão de instalação dos mísseis em Cuba fora irreflectida e impulsiva e Khrushchev não considerara seriamente a possibilidade de os mísseis, em vez de serem uma garantia de defesa de Castro contra os americanos, darem a estes o pretexto por que esperavam para invadir a ilha. Khrushchev também não considerou a possibilidade (altamente plausível) de os mísseis serem descobertos pelos americanos antes de a instalação estar concluída, e, não dispondo de um plano B, ficou atrapalhadíssimo: se recuasse, perderia a face, se avançasse para a guerra, sabia que, apesar das suas bravatas, o poderio nuclear americano era muito superior ao soviético. A primeira reacção do Kremlin ao discurso televisivo de Kennedy, a 22 de Outubro, anunciando aos americanos e ao mundo a descoberta da marosca soviética, foi negar que houvesse mísseis seus em Cuba, uma mentira tão inepta e tão rapidamente desacreditada que deixou a URSS numa posição embaraçosa perante os olhos do mundo.

Mísseis balísticos de alcance intermédio R-12

Kennedy teve o bom senso de resistir aos apelos dos “falcões” que faziam parte do EXCOMM (Comité Executivo do Conselho de Segurança Nacional) e dos generais com que tinha reuniões, que pretendiam bombardear e invadir Cuba, sem aviso e logo que possível, e soube mostrar-se firme com Khrushchev mas tendo o cuidado de deixar-lhe espaço para manobrar e negociar. Em vez de ceder à sanha guerreira unânime dos seus generais, Kennedy optou por instaurar uma “quarentena”, isto é, um cerco naval a Cuba que inspeccionaria os navios destinados à ilha para averiguar se transportavam armas ofensivas.

Sala Oval, Casa Branca, 23 de Outubro de 1962: Kennedy assina o documento que põe em prática o bloqueio ao transporte de material bélico soviético para Cuba

Após alguns avanços e recuos, intensificações e distensões, URSS e EUA acordaram que a primeira retiraria de imediato os mísseis de Cuba, em troca da promessa formal e pública dos segundos em como não voltariam a tentar invadir Cuba. Os cargueiros soviéticos (ou fretados pelos soviéticos) com o resto do material fizeram meia volta e regressaram aos portos soviéticos; os bombardeiros nucleares ficaram mais alguns dias em Cuba, pelo que os EUA mantiveram o bloqueio até Khrushchev ceder e também os aviões foram desmontados, embarcados e devolvidos à URSS.

Um avião de reconhecimento marítimo americano Lockheed SP-2H Neptune acompanha o cargueiro soviético Okhotsk, que, a 5 de Dezembro de 1962, zarpara de Cuba rumo à URSS, com bombardeiros Ilyushin Il-28 a bordo

Além deste acordo público, Kennedy comprometeu-se, secretamente, com a remoção dos mísseis balísticos Jupiter instalados pelos EUA na Turquia, o que foi efectuado, de forma discreta, em Abril de 1963 – na verdade, segundo os peritos militares americanos, estes mísseis, que começavam a ficar obsoletos, seriam, na prática, irrelevantes num conflito nuclear e o seu efeito era sobretudo psicológico. Khrushchev, que cultivava a ideia de que a URSS estava a ficar cercada pelas forças da EUA e da NATO – tal como Putin (ver De Kaliningrad a Petropavlovsk: A geografia da Rússia, um país que se diz “cercado”) – gostava de fazer uma rábula quando estava com convidados na sua dacha no litoral da Crimeia, fingindo ver pelos binóculos os Jupiter do outro lado do Mar Negro.

Míssil balístico de médio alcance PMG-19 Jupiter, fabricado entre 1956 e 1961 pela Chrysler

“A ideia é matar todos os filhos da mãe!”

O que é mais consternador no livro de Hastings é a luz que lança sobre a leviandade com que, nos primeiros tempos da Guerra Fria, as forças armadas dos EUA encaravam a guerra nuclear. O general Thomas Power, comandante-chefe do Comando Aéreo Estratégico e uma das chefias consultada durante as deliberações do Governo durante a crise dos mísseis, tinha esta perspectiva, partilhada por muitos dos seus camaradas de armas: “A ideia é justamente matar todos os filhos da mãe! Se no fim da guerra restarem dois americanos e um russo, ganhamos”.

Operação Buster-Jangle, Área de Testes do Nevada, 1951: Soldados americanos a escassos quilómetros do ponto de deflagração de uma bomba atómica, em exercícios destinados a ambientar os soldados americanos ao contexto de guerra nuclear. Nestes exercícios foram detonados sete engenhos nucleares em pouco mais de um mês

Na II Guerra Mundial, Power tinha estado envolvido no planeamento da devastadora campanha aérea sobre as cidades japonesas em 1944-45 e tinha sido o “director executivo” da Operação Meetinghouse, o mega-bombardeamento de Tóquio com napalm, a 9-10 de Março de 1945, que destruiu um quarto da cidade e matou cerca de 100.000 habitantes, acções que tinham sido conduzidas sob as ordens do general Curtis LeMay (ver Quando os bombardeamentos (e os livros) falham o alvo). LeMay, que antecedera Power na liderança do Comando Aéreo Estratégico e desempenhava, desde 1961, o cargo de Chefe de Estado Maior da Força Aérea, foi, sem surpresa, um dos mais ardorosos defensores do bombardeamento maciço de Cuba, não hesitando, nas reuniões do gabinete de crise, em confrontar Kennedy e o Secretário da Defesa, Robert McNamara. Bruce Holloway, outro general da Força Aérea, manifestou assim a sua desilusão com o desenlace da crise dos mísseis: “Acho que se tivéssemos limpado aquele ninho de ratos, teríamos limitado muito do florescimento do comunismo na América do Sul”.

Sala Oval, Casa Branca, Outubro de 1962: encontro entre John F. Kennedy, o general Curtis LeMay (o 4.º a contar da esquerda) e três dos pilotos que fizeram voos de reconhecimento sobre Cuba

Do outro lado, o principal promotor do “florescimento do comunismo na América do Sul” – Fidel Castro – também ficou decepcionado com a reacção de Khrushchev. No auge da crise, Castro, que estava convencido de que a invasão americana era inevitável, tinha reiterado ao embaixador soviético em Cuba, Aleksandr Alekseyev, “que quando a guerra começasse deveria ser termonuclear e que estava disposto a morrer com o seu povo ‘con suprema dignidad’” (Hastings). Quando soube, pelo noticiário na rádio, do acordo entre a URSS e os EUA, Castro ficou “mais que furioso. Via a conclusão como uma humilhação para si e para o seu país, tanto como para Khrushchev” (Hastings). O facto de Khrushchev não o ter consultado sobre tão momentosa decisão deve ter contribuído para a ira e despeito do líder cubano – levando-o a partir um espelho e a apodar Khrushchev de “maricón”.

Escreve Hastings que “se existisse um registo detalhando as conversas dos líderes militares da URSS não é improvável que falassem com uma igual ausência de temor acerca das consequências humanas dos seus actos. Nesse tempo, nenhum homem atingia os cumes das Forças Armadas de Moscovo manifestando qualquer hesitação em matar pessoas, uma realidade que persiste em 2022”.

Da crise de Cuba à crise da Ucrânia

O derradeiro capítulo do livro, intitulado “Este caso estranho e ainda dificilmente explicável”, é o mais cativante e produtivo do livro. Nele Hastings faz um balanço da crise dos mísseis de Cuba, avalia o comportamento dos seus protagonistas, pondera desfechos alternativos para a crise, analisa as suas repercussões na geopolítica dos anos seguintes e traça linhas de continuidade com o presente momento da política internacional, dominado pela invasão russa da Ucrânia e pela ameaça de invasão chinesa a Taiwan.

Conclui Hastings que “um dos mais notáveis e desanimadores feitos, não só da URSS como da Federação Russa que lhe sucedeu, tem sido o de exercer uma funesta influência nos assuntos internacionais, [a partir] de uma posição estratégica de cada vez maior fraqueza. No século XXI, as únicas exportações significativas da Rússia têm sido petróleo, gás e extrema violência. Não obstante, estas têm capacitado o presidente Putin para manejar um assombroso poder, com propósitos incansavelmente malignos”. Hastings considera que “a visão da história de Putin é enviesada por uma mescla de ignorância, amoralidade e nacionalismo, fundida com a narrativa de lamento e vitimização acalentada há muito pelo país” e que “a invasão da Ucrânia pela Rússia é um acto de uma ordem moral muito mais grave do que a instalação [por Khrushchev dos mísseis] em Cuba”.

O que agrava esta situação é que, ao mesmo tempo, “as instituições dos EUA se encontram sitiadas de dentro, por forças que nalguns casos podem ser caracterizadas como neo-fascistas” (Hastings). A invasão russa deparou-se, até agora, com a oposição contida mas resoluta dos EUA, que têm fornecido substancial apoio militar (e “intelligence”) à Ucrânia, e da União Europeia e Reino Unido, que têm providenciado sobretudo apoio económico – e estes países têm, concertadamente, aplicado à Rússia uma sucessão de sanções económicas. Mas é pertinente perguntar qual teria sido a resposta do Ocidente à agressão russa se Donald Trump, com laços empresariais obscuros com a Rússia e indisfarçada admiração pela liderança autocrática, tradicionalista, decidida e “musculada” de Putin, tivesse tido sucesso nas suas manobras para subverter os resultados das eleições presidenciais americanas de Novembro de 2020 e, depois, de tentar impedir pela força, atiçando uma turba de correligionários contra o Capitólio, a confirmação pelo Congresso da vitória de Joe Biden. Vale a pena recordar, por exemplo, o episódio em que, numa campanha de angariação de fundos na sua mansão de Mar-a-Lago, dois dias depois de a Rússia ter reconhecido a “independência” das províncias ucranianas de Luhansk e Donetsk, a 21 de Fevereiro de 2022, Trump sublinhou, admirativamente, a esperteza do líder russo, recorrendo aos únicos termos que domina, que são os das transacções imobiliárias: “Conseguiu um país em troca de dois dólares de sanções. Acho que isso é de quem tem cabeça. Tomou um país – um terreno bem grande, um sítio catita e com imensa gente”

[Elogios de Trump a Putin numa campanha de angariação de fundos em Mar-a-Lago, 23 de Fevereiro de 2022:]

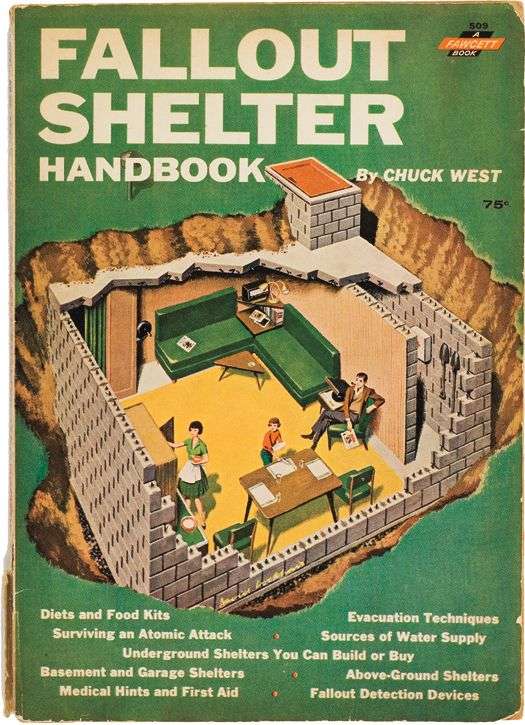

Epílogo: como sobreviver a uma guerra nuclear

Na sequência das ameaças de uso de armas nucleares pela Rússia, alguns media apressaram-se a repescar conselhos para sobrevivência do tempo da Guerra Fria. Este período foi fértil em livros e panfletos que ensinavam a, com um módico investimento, talento para a bricolage e algum trabalho manual, converter a cave da moradia num confortável abrigo nuclear ou a construir um bunker no jardim. Aos mais endinheirados, as firmas propunham abrigos pré-fabricados e a Attic to Cellar Home Protection Inc. assegurava que o seu abrigo em fibra de vidro proporcionava um “aumento das probabilidades de sobrevivência em 4000%”, embora não explicasse como poderia ser accionada a garantia caso o produto não correspondesse ao publicitado. As empresas multiplicavam-se na oferta de mobiliário, equipamentos e produtos para abrigos nucleares, de retretes químicas a detectores de radiação, de beliches desdobráveis a detergentes para remoção de contaminação radioactiva.

Aliás, apenas um ano após a detonação da primeira bomba atómica soviética, que teve lugar em 1949, o Governo dos EUA distribuiu o panfleto “Sobreviver a um ataque atómico”, que tentava tranquilizar a população com garantias como “As armas atómicas não irão destruir a Terra”, o que podia ser verdade em 1950, mas que a vertiginosa corrida ao armamento rapidamente invalidou, com a URSS e EUA a acumular nos seus arsenais bombas e ogivas nucleares suficientes para destruir o planeta várias vezes. De qualquer modo, o tom tranquilizador ou displicente dos panfletos não era capaz de disfarçar a crua e macabra realidade dos efeitos de uma explosão nuclear e alguns conselhos dir-se-ia terem sido redigidos por um mestre do humor negro: “até mesmo um tecido ligeiro oferece protecção contra as queimaduras da deflagração, portanto vista-se adequadamente”. Nesses anos de elevada tensão geopolítica, a paranóia impregnara a vida quotidiana e esperava-se que o cidadão comum estivesse pronto para a eventualidade de uma explosão nuclear, 24 horas por dia, 365 dias por ano: “Se trabalhar ao ar livre, use sempre mangas compridas e roupa larga e de cores claras. Nunca ande de mangas arregaçadas. Use sempre chapéu”, recomendava o panfleto acima mencionado.

Capa de um manual com instruções para sobreviver a uma guerra nuclear, publicado em 1962

À medida que a potência e número das ogiva nucleares foi crescendo, o tom optimista da viragem dos anos 50/60 foi dando lugar a um fatalismo macambúzio e as massas assimilaram a ideia de que, se houvesse uma guerra nuclear, só as baratas sobreviveriam.

As baratas são versáteis, coriáceas, possuem um apetite católico e as suas 4600 espécies exibem adaptações que lhes permitem medrar nos mais variados climas, do Árctico aos trópicos. São também cerca de 6 a 15 vezes mais resistentes à radiação do que o ser humano, mas não têm desempenho excepcional quando comparadas com outros insectos: a exposição a uma dose de 6400 rads mata 93% das baratas alemãs (Blatella germanica), uma das espécies mais comuns em Portugal e na Europa, enquanto as moscas da fruta só sucumbem a doses de 48.000-64.000 rads e as vespas parasitas do género Habrobracon requerem doses de 180.000 rads. Nos patamares inferiores da escala evolutiva, há organismos ainda mais resistentes: a exposição a 1.500.000 rads não produz grande mossa à bactéria Deinococcus radiodurans (o nome específico faz-lhe jus).

Uma vez que o Homo sapiens é tão versátil, coriáceo e omnívoro quanto as baratas (embora menos resistente à radiação) e também se espalhou por todos os cantos do mundo, é possível que alguns humanos mais precavidos e que habitem em lugares remotos consigam sobreviver a um eventual conflito nuclear generalizado – o que é muito duvidoso é que a vida que aguarda os sobreviventes mereça ser vivida.