[Pode ler aqui a primeira e a segunda partes deste ensaio]

Uma relação assimétrica

Após finalizar o capítulo “Declínio e renascimento” sem ter providenciado uma explicação plausível para o término da Idade de Ouro da ciência árabe, Al-Khalili salta sobre oito ou nove séculos de história e, no capítulo “Ciência e Islão, hoje”, mostra-se desconsolado com o presente panorama nos países islâmicos: apresenta dados que evidenciam o baixo investimento em investigação no mundo islâmico, observa que, em 2005, os cientistas dos 17 países árabes produziram, em conjunto, menos publicações científicas do que a Universidade de Harvard e conclui (numa formulação bizarramente eufemística) que “em comparação com o Ocidente, o mundo islâmico parece um tanto desligado da ciência moderna” (pg. 275). Ou seja, Al-Khalili contrasta a Idade de Ouro dos séculos IX a XII com a aridez do presente e não julga relevante analisar o que aconteceu pelo meio e providenciar alguma explicação para tantos séculos de marasmo.

Quando, num capítulo anterior, Al-Khalili discorre sobre a difusão da imprensa, dá nota de que “o primeiro livro impresso em Inglaterra”, Dictes and sayings of the philosophers, em 1477, proveio do mundo islâmico. Na verdade, não é certo que tenha sido este o primeiro livro a sair da na tipografia de William Caxton, mas está seguramente entre os primeiros. O livro, traduzido por Anthony Woodville (a partir de uma versão francesa, Les ditz moraulx des philosophes, que, por sua vez, fora traduzido a partir de uma versão em latim), era uma compilação de ensinamentos de sábios e pensadores de diferentes épocas e geografias, elaborada no Egipto em meados do século XI pelo erudito al-Mubashshir ibn Fatik (e tinha como título original Mukhtar al-hikam wa-mahasin).

Al-Khalili limita-se a assinalar esta “curiosidade”, mas não tira dela uma conclusão óbvia e que transcende o meio de reprodução: no século XV, a sede de conhecimento dos europeus levava-os a traduzir livros de mérito independentemente da sua proveniência, enquanto o mundo islâmico, após ter, durante a Idade de Ouro, empreendido o louvável trabalho de traduzir, analisar, comentar, contestar, desenvolver e refinar o conhecimento da Grécia, da Pérsia e da Índia, perdera o interesse pela ciência e pela filosofia exteriores ao seu mundo e recolhera-se numa arrogante auto-suficiência intelectual (ver capítulo “O império contra-ataca” em Turquia: De terror do mundo a doente da Europa), uma atitude que conduz quase inevitavelmente à estagnação e à obtusidade, quer seja assumida por um indivíduo ou por toda uma civilização.

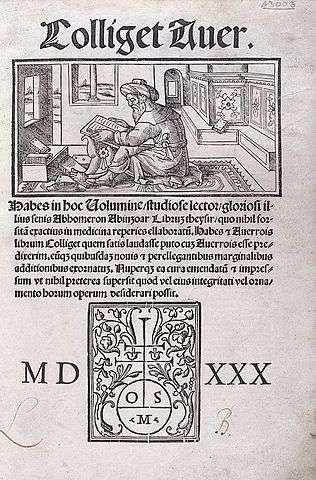

Edição latina de 1530 do tratado al-Kulliyat fi al-Tibb (Princípios gerais de medicina) de Ibn Rushd; a versão latina, conhecida como Colliget, foi usada no ensino de medicina e na prática médica na Europa cristã até ao século XVIII]

Bernard Lewis faz parte dos autores que consideram que a história teve um ponto de viragem no final da Idade Média, quando a atitude da Cristandade e do Islão em relação às ciências sofreu uma inversão: “aqueles que tinham sido discípulos tornaram-se mestres, os que tinham sido mestres tornaram-se discípulos, mas quase sempre discípulos relutantes e ressabiados. [Os muçulmanos] estavam dispostos a aceitar os produtos da ciência dos infiéis nos domínios bélico e médico, onde eram capazes de determinar a diferença entre vitória e derrota e entre vida e morte. Mas foram extremamente reticentes em aceitar, ou em sequer reconhecer, os contextos filosóficos e sociopolíticos [que geraram os] progressos científicos [dos europeus]” (What went wrong? Western impact and Middle Eastern response, pg. 90).

A diferença de atitude entre o mundo europeu e o mundo islâmico foi acentuando-se com o passar do tempo: como escreve Lewis, “nos séculos XVI e XVII foram criadas cadeiras de língua árabe nas principais universidades europeias, a que se juntou mais tarde a língua persa”, e “o leitor europeu tinha ao seu dispor uma boa amostra de traduções de literatura clássica do Médio Oriente” (pg. 45), mas não houve curiosidade recíproca pela parte do mundo islâmico.

Anthony Pagden reforça essa ideia: “o mundo do Islão […] não se interessava pelos habitantes [da Europa] e conhecia-os muito mal […] O conhecimento de outras línguas que não o árabe, o persa e posteriormente o turco, as línguas oficiais do Dar al-Islam [i.e., os territórios voluntariamente submetidos a Deus], era considerado desnecessário e talvez até ímpio. Uma tradução da Bíblia em árabe, efectuada por um muçulmano, teria sido algo de impensável” (pg. 195-96), mas o Corão foi traduzido para latim logo em 1143, por Robert of Ketton (Robertus Kettensis), em resposta a encomenda de Pedro o Venerável, abade de Cluny. E remata Pagden: “Até ao século XVIII, nenhum erudito muçulmano demonstrou o mínimo interesse por qualquer língua europeia” (Mundos em guerra, pg. 196).

Ibn Hawqal (?-c.978) foi um dos mais eminentes geógrafos árabes e o seu conhecimento sobre o tema não era meramente livresco, uma vez que viajou incessantemente durante uma trintena de anos e terá descido a costa oriental de África até ao que é hoje Moçambique (que então constituía o limite sul da área de influência islâmica – ver capítulo “Uma rede comercial policêntrica e multiétnica” em Vasco da Gama: O “maior navegador de sempre” ou um mito por esclarecer?). As experiências e as informações que coligiu nestas viagens permitiram-lhe complementar e expandir o Masalik ul-Mamalik, obra canónica do persa al-Istakhri (o grande geógrafo da geração anterior) e criar uma nova obra de referência neste domínio: o monumental Surat al-Ard (A face da Terra). Porém, as longas deambulações de Ibn Hawqal cingiram-se, quase exclusivamente, ao mundo islâmico, pelo que, em A face da Terra, a “Europa” se resume ao al-Andalus e à Sicília. No capítulo sobre esta ilha, troça dos cristãos que aí viviam por serem pouco inteligentes e desconheceram as leis islâmicas, e quanto à Europa sob domínio cristão limita-se a assinalar que constituía uma boa fonte de escravos.

Uma figura tão respeitada e influente quanto Ibn Hawqal foi al-Mas’udi (c.896-956), um historiador e geógrafo nascido em Bagdad que foi, amiúde, comparado com Heródoto, Pausânias e Plínio o Velho e cujas viagens terão sido ainda mais extensas do que as de Ibn Hawqal, aventurando-se pela Índia e pela Ásia Central (ainda que nem sempre seja possível apurar nos seus escritos o que testemunhou directamente, o que lhe foi transmitido pelas pessoas com quem se cruzou e o que respigou em obras de outros autores).

Mapa do mundo segundo al-Mas’udi: É de realçar a presença de um continente a sudoeste de África

Ao contrário de Ibn Hawqal, os escritos de al-Mas’udi dão atenção ao mundo cristão, ou, pelo menos, a parte dele: parece estar razoavelmente bem informado sobre o Império Bizantino e sobre os territórios hoje correspondentes à Rússia e à Ucrânia, ainda que seja improvável que tenha visitado a Europa cristã. Todavia, a (selectiva) curiosidade de al-Mas’udi pela Europa não o impede de descrever os seus habitantes como possuindo um “corpo grande, uma natureza grotesca, um carácter difícil, inteligência limitada e línguas pesadas”, características que atribui ao clima húmido e frio das suas terras – no seu entender, a estupidez e a disformidade dos seres humanos tendiam a aumentar à medida que se progredia para norte.

Em contraste com o desprezo dos intelectuais árabes medievais pela Europa cristã do seu tempo, o meio intelectual europeu conhecia bem e respeitava as principais obras dos grandes nomes da ciência árabe, de forma que quando, em 1509-11, Raffaello Sanzio pintou essa exaltante celebração do conhecimento humano nas suas múltiplas vertentes que é “A escola de Atenas”, incluiu nela o andaluz Ibn Rushd (Averroes).

Ibn Rushd (Averroes), de turbante, num detalhe do fresco de Raffaello Sanzio “A escola de Atenas”, no Palácio Apostólico do Vaticano

A indiferença do mundo islâmico pelas culturas que lhe são exteriores estendeu-se até ao presente século: o relatório da ONU “Arab human development report 2003: Building a knowledge society” estimava que os 22 países árabes traduziam anualmente uma média de 330 livros, o que representava apenas 1/5 do número de traduções publicadas anualmente na Grécia; ainda mais desoladora é a estimativa do total acumulado das obras traduzidas para árabe desde o fim da Idade de Ouro da ciência árabe: 10.000, o que equivale ao número de traduções publicadas anualmente em Espanha.

A ciência na torre de marfim

Al-Khalili também negligencia uma característica peculiar da ciência produzida no mundo islâmico: o seu carácter eminentemente abstracto e a sua desconexão com a realidade quotidiana e a sociedade.

Al-Khalili enaltece (justamente) os contributos do médico sírio Ibn al-Nafis (1213-1288), “o primeiro a desenvolver o conceito de metabolismo do corpo […], o maior fisiologista da Idade Média e um dos maiores anatomistas da história” (pg. 267-68). Entre outras descobertas, al-Nafis foi o primeiro a compreender genericamente o mecanismo da circulação sanguínea, que explanou no Sharsh tashrih al-Qanun li’ Ibn Sina, ou Comentário sobre anatomia no Cânone de Ibn Sina, precedendo em três séculos e meio o britânico William Harvey, a quem usualmente é creditado este feito (que se apoiou nas pesquisas de Miguel Serveto, um médico espanhol do século XVI).

Mas há um aspecto crucial que Al-Khalili deixa de fora do elogio a al-Nafis: sim, este fez descobertas de grande importância e teve a ousadia de publicar uma teoria “que desafiava a reverenciada autoridade de Galeno e Avicena” (Lewis, pg. 88), mas o seu tratado “permaneceu ignoto e não produziu qualquer efeito na prática da medicina” (Lewis, pg. 89) e só em 1924 foi redescoberto num arquivo em Berlim. Como realça David Landes, “mesmo durante a Idade de Ouro, a especulação [científica] estava desligada da prática”, pelo que todo esse florescimento intelectual não contribuiu para o avanço da tecnologia no Islão (The wealth and poverty of nations, pg. 55).

Astrolábio islâmico do século IX. O astrolábio foi um dos poucos produtos da Idade de Ouro que teve aplicação no “mundo real”; embora não tenham sido os seus inventores – os primeiros astrolábios datem da Grécia clássica – os árabes aperfeiçoaram-no consideravelmente

A verdade revelada vs. A verdade da ciência

De todos os factores que contribuíram para o declínio da ciência árabe no início do século XII e para o continuado desinteresse do mundo islâmico pela ciência nos séculos que se seguiram, a religião é talvez o mais determinante. O divórcio entre Islão e ciência não pode ser imputado apenas aos escritos de al-Ghazali que reprovavam a excessiva devoção dos eruditos islâmicos aos filósofos gregos e apelavam ao regresso à matriz original do Islão. A própria natureza da relação entre Estado e religião no mundo islâmico predispunha à submissão da ciência aos ditames religiosos: como argumenta Landes em The wealth and poverty of nations, enquanto o cristianismo, “ansioso por assegurar que o Império [Romano] o trataria com tolerância, cedo fizera a distinção entre o que cabia a Deus e a César”, “o Islão não distingue entre religioso e secular. […] O Estado ideal seria uma teocracia; e não sendo esta possível, o bom governante deve deixar os assuntos do espírito – no sentido mais lato – aos doutores da fé. E isto pode ser duro para os cientistas” (Landes, pg. 38). E conclui Landes: “A ciência islâmica, denunciada como heresia pelos zelotas religiosos, cedeu às pressões teológicas para se vergar ao conformismo espiritual – para pensadores e investigadores, isto podia ser uma questão de vida ou de morte. Para o Islão militante, a verdade já tinha sido revelada. Tudo aquilo que reconduzisse à verdade era útil e permissível; tudo o resto era erro e logro” (pg. 54).

Um dos mais proeminentes pensadores islâmicos da Idade de Ouro, o já citado al-Mas’udi, estava consciente do efeito negativo que a religião – a verdade revelada – exercia sobre a busca do conhecimento e o primado da racionalidade: em Os prados dourados (Muruj ad-Dahab), obra em que sintetizou a sua vida de viagens e pesquisa, explicava assim o declínio da civilização greco-romana: “as ciências eram apoiadas financeiramente e eram respeitadas por todo o lado. Eram como edifícios altaneiros suportados em sólidas fundações. Depois, a religião cristã tomou conta de Bizâncio e os centros de saber foram eliminados, os seus vestígios eliminados e o edifício do saber grego foi obliterado. Tudo o que os antigos gregos tinham trazido à luz se desvaneceu e as descobertas dos tempos passados forma deturpadas a ponto de se tornarem irreconhecíveis”. Al-Ma’sudi escreveu estas linhas no auge da Idade de Ouro, não sendo capaz de antever que, nos anos vindouros, a verdade revelada do Islão iria ter efeito análogo sobre a ciência árabe.

Cópia do século XVI do Sharh al-Tadhkirah, da autoria do astrónomo persa Abdal Ali ibn Husayn Birjandi (?-1528), mais conhecido como al-Birjandi. Esta obra tem sido interpretada por alguns historiadores como propondo uma teoria heliocêntrica afim da de Galileu – que só exporia a sua teoria em 1632, no Dialogo supra i due massimi sistemi del mondo

A origem e natureza da fé islâmica também ajuda a explicar o desinteresse ou o desprezo que o mundo islâmico passou, a partir de certa altura, a nutrir pela produção intelectual e tecnológica da Cristandade, com exclusão da que permitia obter vantagem no campo de batalha (ver capítulo “O desprezo pelo resto do mundo” em Turquia: De terror do mundo a doente da Europa). “O cristianismo e o judaísmo eram precursores do Islão e os seus livros sagrados assentavam em revelações genuínas, mas estavam incompletos e tinham sido corrompidos pelos seus guardiões, sendo portanto superados pela revelação completa e perfeita que era o Islão. O que havia de verdadeiro no cristianismo tinha sido incorporado no Islão. O que não fora incorporado, era falso” (Lewis, pg. 40-41).

O facto de o islamismo ter nascido como uma fé de conquista e domínio marcou indelevelmente a atitude do mundo islâmico: na sua mundividência, “o guerreiro muçulmano estava a fazer o trabalho de Deus, pelo que a sua derrota era um retrocesso para a humanidade”. E, “na medida em que o Islão vinculou a fé ao poder e ao domínio, a perda de poder em relação às sociedades de infiéis tornou-se numa fonte de profundo desalento ou de angústia exacerbada” (Landes, pg. 394).

O Império Otomano, que foi a entidade política mais proeminente do mundo islâmico entre os séculos XV e XX, conseguiu manter uma aparência de poderio durante algum tempo – até porque as suas rivais europeias dispersaram a sua atenção e os seus recursos humanos, materiais e militares um pouco por todo o mundo – mas, “a partir do século XVII, tornou-se impossível ignorar a mudança no equilíbrio global de forças. O Islão estava a ficar para trás em termos económicos e intelectuais” (Landes, pg. 394). As derrotas militares e as perdas territoriais começaram a acumular-se e “alguns elementos mais esclarecidos tentaram advertir a elite governante [otomana] e fazer pressão para adopção de medidas reformistas, mas com fracos resultados. O mal era estrutural, assente na religião e consolidado pelo hábito. Uma burocracia bizantina, plena de regulamentos escabrosos e formulações ininteligíveis, tornava tudo mais árduo. A corrupção – a única forma de conseguir fazer alguma coisa – alimentava-se a si mesma” (Landes, pg. 402).

Landes faz ainda uma distinção crucial entre o que motivou a expansão do poderio islâmico e a do poderio europeu: A primeira foi impulsionada por um “zelo bélico” e levada a cabo por guerreiros “que estavam convencidos de que Deus e a história estavam do seu lado”. A segunda assentou na supremacia da artilharia e foi impelida pelo lucro” (pg. 393). Alguns líderes cristãos (sobretudo os católicos) justificaram os seus empreendimentos ultramarinos com altissonante retórica religiosa e alguns eram genuinamente movidos por visões messiânicas e tivessem por última ambição destruir “a malvada seita de Mafamede” e preparar a segunda vinda de Cristo (ver capítulo “Aqueles reis que foram dilatando a fé e o Império” em Vasco da Gama: O “maior navegador de sempre” ou um mito por esclarecer?) e a conversão das almas dos povos pagãos ao cristianismo foi recorrentemente apresentada como justificação para a expansão ultramarina. Porém, a aura da expansão ultramarina europeia como “cruzada” raramente passou de propaganda; o objectivo n.º 1 era o lucro sustentado, pelo que, quando os ocupantes europeus concluíam que as receitas eram magras e irregulares e os investimentos em navios, soldados e feitorias eram pesados e constantes, não hesitavam em rumar a paragens mais propícias ao negócio, sem serem atormentados pela ideia de assim estarem a comprometer a salvação das almas dos indígenas que deixavam para trás.

Evangelização no Novo Mundo: “O baptismo de Ixtlixochitl”, por José Vivar y Valderrama, século XVIII

A febre orientalista

Ao contrário do que Al-Khalili sugere insistentemente em A Casa da Sabedoria, os contributos árabes para a ciência e a filosofia durante a Idade Média não são um segredo bem guardado e, ao contrário do que afirma a contracapa da edição portuguesa, a Idade de Ouro da ciência árabe está longe de ser um “capítulo perdido da história”.

Como se viu acima, o mundo cristão ocidental tinha muito mais curiosidade pelo mundo islâmico do que o contrário e a partir do século XVIII, esse fascínio tornou-se tão intenso que levou à criação de um termo para o designar: “Orientalismo”. O escopo de interesses do Orientalismo incluía a Ásia Oriental – com ênfase na China e no Japão – mas o mundo islâmico (que compreendia o Norte de África, que não é, geograficamente, oriental) foi o principal foco. O Orientalismo, atingiu o apogeu entre meados do século XIX e o início do século XX e manifestou-se na artes plásticas e decorativas, na literatura na música e na arquitectura e ganhou a dignidade de ramo do saber académico.

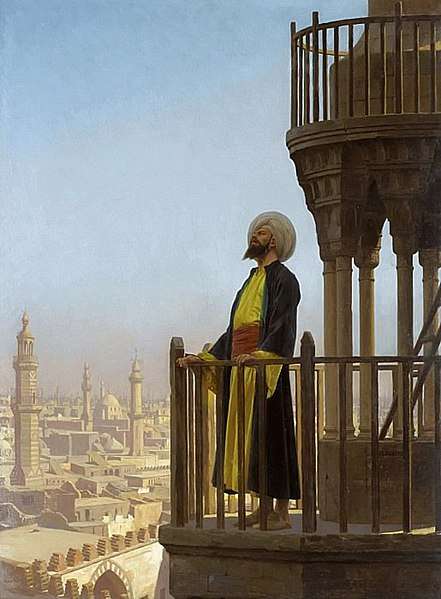

Na pintura, o Orientalismo seduziu pintores como Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867), Eugène Delacroix (1798-1863) e Jean-Léon Gérôme (1824-1904). Este último – hoje menosprezado e arrolado na “art pompier” – foi a figura cimeira da pintura orientalista, justificando que, no fim da vida, fosse nomeado presidente honorário da Sociedade Francesa de Pintores Orientalistas, criada em 1893. A produção orientalista de Gérôme, inspirada e documentada por várias viagens demoradas que o pintor fez ao Egipto e ao Próximo Oriente entre 1856 e 1867, aborda temas variados – haréns, mercados, paisagens urbanas – mas um destaca-se pela recorrência: a oração.

A escolha de Gérôme é compreensível: todas as religiões têm os seus rituais, mas é no Islão que a oração (salah) tem papel mais proeminente e público. Para lá das orações que o crente entenda dirigir a Deus na intimidade em qualquer ocasião, há a obrigação de executar diariamente cinco salah, a horas determinadas pelo curso do sol e seguindo procedimentos meticulosamente estipulados. E embora as salah possam ser realizadas solitariamente, se as circunstâncias assim o ditarem, a doutrina valoriza mais as que são realizadas em congregação. Não basta professar a fé islâmica, é preciso demonstrá-la constantemente perante a comunidade. Convém ter presente que “Islão” significa “submissão”, no sentido de submissão a Deus, e que apenas quando um muçulmano se submete completa e incondicionalmente à vontade de Deus atinge a verdadeira paz de espírito e a plena realização.

“Em oração” (1858), por Jean-Léon Gérôme

Um círculo de ferro em torno da cabeça

Entre os académicos orientalistas do século XIX, era consensual que o Islão vivera uma Idade de Ouro numa época em que a Cristandade vivera uma Idade das Trevas, o que suscitava duas questões magnas, que foram intensamente debatidas: 1) O que propiciou essa Idade de Ouro; e 2) Quais as causas do seu fim e do presente estado do mundo islâmico. Um dos mais reputados orientalistas franceses, Ernest Renan (1823-1893), tentou dar resposta a estas duas questões numa célebre palestra proferida a 29 Março de 1883 no salão nobre da Sorbonne, em Paris, e intitulada “L’Islamisme et la science”.

Muitas das afirmações e argumentações de Renan serão hoje vistas como “politicamente incorrectas”, estereotipadas, eurocêntricas, paternalistas, racistas, colonialistas e ofensivas, e algumas outras são objectivamente erradas, inválidas ou destituídas de fundamento, mas a palestra, além de reflectir a visão do mundo islâmico então dominante na Europa, não deixa de escrutinar assuntos pertinentes e proporcionar explicações perspicazes, pelo que vale a pena analisá-la.

Segundo Renan, “qualquer pessoa com alguma instrução é capaz de ver claramente a inferioridade actual dos países muçulmanos, a decadência dos Estados governados pelo Islão, a nulidade intelectual das raças que derivam a sua cultura e a sua educação exclusivamente dessa religião. Quem quer que tenha viajado pelo Oriente ou por África se espanta com aquilo que restringe fatalmente o espírito do verdadeiro crente, um círculo de ferro que rodeia a sua cabeça e a deixa absolutamente incapaz de aprender seja o que for e de aceitar novas ideias”. Contudo, reconhece Renan, “foi através das traduções árabes das obras da ciência e filosofia gregas que a Europa recebeu o fermento da tradição antiga necessário à eclosão do seu génio”, ainda que lamente que os bizantinos tivessem sido guardiões tão ciosos da ciência grega que esta só tenha chegado à Europa após um “bizarro desvio através da Síria, de Bagdad, de Córdova e de Toledo”.

“A civilização muçulmana, hoje tão diminuída, foi em tempos brilhante. Ela teve sábios e filósofos. Foi, durante séculos, a professora do Ocidente cristão. Porque não o é ainda? […] Houve realmente uma ciência muçulmana, ou, ao menos, uma ciência permitida pelo Islão, tolerada pelo Islão?”.

“O muezzin” (1866), por Jean-Léon Gérôme

Renan alega que “esse grande corpo de conhecimento que temos o hábito de designar como ‘árabe’, por estar escrito em árabe, é na verdade greco-sassânida; ou melhor seria dizer grego, pois os seus elementos mais fecundos vinham da Grécia […] A superioridade da Síria e de Bagdad sobre o Ocidente latino resultou unicamente de estarem mais próximas da tradição grega”. Aqui, Renan falta à verdade: a ciência árabe não se limitou a reproduzir o saber produzido por gregos e persas (e indianos); comentou-o, adaptou-o, aperfeiçoou-o, tomou-o como base para novas especulações e descobertas. Renan é mais certeiro quando aponta que os primeiros tempos do islamismo não produziram “qualquer movimento intelectual de carácter profano” e que só com a deslocação da capital do Califado Abássida para Bagdad e a consequente proximidade com “os vestígios de uma das mais brilhantes civilizações que o Oriente conhecera, os persas sassânidas”, se alterara drasticamente a atitude dos árabes perante o conhecimento – e a vida.

Renan vai ao ponto de sugerir que os três califas cujos reinados são vistos usualmente como representando o apogeu de Bagdad, al-Mansur, al-Rashid e al-Ma’mun, “dificilmente podem ser classificados como muçulmanos”, justificando assim esta perspectiva: “praticam exteriormente a religião de que são os líderes […], mas o seu espírito está noutro lado. Interessam-se por tudo, sobretudo por coisas exóticas e pagãs; querem saber da Índia, da antiga Pérsia, sobretudo da Grécia”. De vez em quando, são forçados a apaziguar os pietistas e os puritanos e a fazer cumprir os preceitos do Islão ortodoxo, mas logo regressa a interpretação relaxada da doutrina. Segundo Renan, as fábulas de As mil e uma noites dão testemunho do espírito que terá propiciado a Idade de Ouro de Bagdad: “um misto de rigorismo oficial e de permissividade secreta, uma era de juventude e de inconsequência, em que as artes sérias e as artes da vida prazerosa floresciam”.

Neste período de (relativa) soltura intelectual, que se estendeu até ao início do século XII, “o Islão, minado por seitas e temperado por uma espécie de protestantismo – o chamado mutazilismo – era bem menos organizado e menos fanático do que [a partir do século XIII], quando caiu nas mãos das raças tártaras e berberes, raças grosseiras, brutais, desprovidas de espírito”. Esta visão dos tártaros e berberes não só é estereotipada, como a explicação do fim da Idade de Ouro pela ascensão dos tártaros/mongóis é cronologicamente inconsistente (como se viu no capítulo “As hordas de Hulagu chegam a Bagdad”, em Como a Idade de Ouro da ciência árabe mudou o mundo pt. 2: Declínio): quando os mongóis puseram fim ao Califado Abássida já a Idade de Ouro perdera o seu lustro.

Mas a argumentação central de Renan nem sequer depende da reconfiguração retrógrada do Islão pelas “raças tártaras e berberes”: aos seus olhos, o Islão é intrinsecamente inimigo da liberdade de espírito e, “na realidade, sempre perseguiu a ciência e a filosofia”. Embora o islamismo seja, como o cristianismo, herdeiro do judaísmo e estas três religiões assentem na verdade revelada, o islamismo tem características únicas: “é a união indiscernível entre o espiritual e o temporal, é o reino do dogma, é a corrente mais pesada que a humanidade jamais carregou”. “Nada é mais lesivo para a liberdade do que uma organização social onde o dogma reina e domina absolutamente a vida civil”, afirma Renan, mas enquanto o domínio absoluto do dogma cristão apenas se concretizou durante algum tempo num território minúsculo – os Estados Pontifícios –, o dogma islâmico tem “esmagado vastas porções do globo” durante séculos a fio e continua a “sustentar a ideia mais oposta ao progresso que possa imaginar-se: o Estado fundado sobre uma pretensa revelação, o dogma governando a sociedade”.

“Oração na mesquita” (1871), por Jean-Léon Gérôme

Se “na primeira metade da Idade Média”, o mundo islâmico foi capaz de, durante algum tempo, produzir ciência e filosofia, foi porque o Islão ainda não estava suficientemente consolidado e ainda não tinha descoberto os mecanismos para impor o terror: “O Islão foi liberal quando era fraco e foi violento quando era forte […] Enaltecer o Islão pela filosofia e pela ciência que não aniquilou logo à nascença é como enaltecer os teólogos [cristãos] pelas descobertas da ciência moderna. Estas foram feitas apesar dos teólogos. A teologia ocidental não foi menos perseguidora [da ciência] do que o islamismo”; o que distingue este foi “ter perseguido o livre pensamento, não mais violentamente do que outros sistemas religiosos, mas mais eficazmente. Fez dos países que conquistou um território fechado à cultura racional do espírito. O que distingue essencialmente o muçulmano é o ódio à ciência, a convicção de que toda investigação é inútil, frívola e até ímpia”. “Quando se parte da ideia de que a investigação é algo atentatório dos direitos de Deus é inevitável que se acabe na preguiça intelectual, na falta de rigor, na incapacidade de se ser exacto”.

“Enquanto Averroes ganhava nas universidades latinas uma celebridade quase comparável à de Aristóteles, era olvidado pelos seus correligionários. […] A partir de 1200, a reacção teológica triunfa […] e a filosofia é abolida no mundo muçulmano”. Foi, conclui Renan, um triunfo fatal: “Ao matar a ciência, [o Islão] matou-se a si mesmo e condenou-se a uma completa inferioridade”.

“Oração na mesquita” (1892), por Jean-Léon Gérôme

O que impede hoje a ciência islâmica de desabrochar?

O diagnóstico severo que, em 1883, Renan faz do nível de desenvolvimento do mundo islâmico no seu tempo poderá ser simplista e estar eivado de preconceitos, mas tem um fundo de verdade. Na viragem dos século XIX-XX, a única entidade política do mundo islâmico que ainda era capaz de oferecer resistência às potências ocidentais era o Império Otomano, mas este perdia brilho e poderio a olhos vistos; o resto do mundo islâmico era constituído por sociedades tecnologicamente incipientes e militarmente débeis, que as potências europeias não tiveram dificuldade em derrotar, colonizar ou converter em protectorado. Só a descoberta, em meados do século XX, de formidáveis reservas de petróleo, que, com a Segunda Revolução Industrial, se tinha tornado no combustível de eleição do mundo desenvolvido, permitiu que muitos países islâmicos do Médio Oriente e Norte de África reconquistassem um lugar de relevo no concerto das nações – um novo equilíbrio de forças para que o Ocidente despertou, estremunhado e assustado, em 1973, quando a Organização dos Países Árabes Exportadores de Petróleo (OAPEC, na sigla inglesa) impôs um embargo petrolífero aos países ocidentais, que tinham apoiado Israel na Guerra do Yom Kippur.

Ainda que a posse deste recurso energético crucial tivesse devolvido soberania, influência, rendimentos e poderio bélico a muitos países islâmicos, estes não registaram, nos séculos XX-XXI, nada de remotamente comparável à ebulição intelectual dos séculos IX-XII. O diagnóstico que Al-Khalili faz, no capítulo “Ciência e Islão, hoje”, sobre o incipiente estado da investigação científica no mundo islâmico não se terá alterado substancialmente desde que o livro foi originalmente publicado, em 2010. Tal marasmo é tanto mais difícil de explicar quando se considera que:

1) A maioria dos petro-estados islâmicos tem usufruído de robusta e duradoura estabilidade política (pelos piores motivos: tendem a ser monarquias autocráticas e repressivas) e das pingues receitas do petróleo;

2) Os seus governantes têm, nas décadas mais recentes, adoptado um estilo de vida mais cosmopolita e desenvolveram uma inclinação para associar o seu nome a ideias de modernidade, de aposta no conhecimento, de promoção de projectos ousados e de fascínio por utopias tecnológicas;

3) O “financiamento governamental para a ciência e educação tem aumentado de forma acentuada nos últimos anos” e tem havido um esforço para “restruturar e modernizar as suas infra-estruturas científicas” (Al-Khalili, pg. 275).

Porém, lamenta Al-Khalili, o investimento em ciência no mundo islâmico permanece, apesar do acréscimo recente, muito distante do dos países ocidentais e os resultados práticos – artigos científicos publicados, patentes registadas, etc. – são pífios. Na busca de explicações para a persistência deste atraso, Al-Khalili tenta pôr de parte a explicação mais óbvia: “seria um grave erro apontar apenas o conservadorismo religioso como responsável pela falta de progresso científico no mundo muçulmano. Muito mais reveladores são os antiquados sistemas administrativos e burocráticos que múltiplos países muçulmanos herdaram há muito dos seus senhores coloniais e que ainda não foram substituídos” (pg. 277).

Já cá faltava “a culpa do homem branco”…

É verdade que, durante algum tempo, muitos países muçulmanos estiveram sob domínio europeu ou foram tratados como protectorados, mas no Médio Oriente esse domínio foi de apenas algumas décadas, entre a dissolução do Império Otomano (1918-22) e a década de 1950; nalguns países do Norte de África essa sujeição aos europeus foi mais longa, estendendo-se entre o final do século XIX e a década de 1950. Os únicos povos muçulmanos a ficarem sob o jugo de uma potência europeia (ou melhor, euro-asiática) durante um período mais prolongado foram os do Cáucaso e Ásia Central, que foram englobados no Império Russo no século XIX e só obtiveram independência com a dissolução da URSS em 1991 (nem todos: a presente Federação Russa ainda contém relevantes grupos étnicos de fé muçulmana, que perfazem 14 milhões de almas, e alguns deles têm aspirações independentistas – ver De Kaliningrad a Petropavlovsk: A geografia da Rússia, um país que se diz “cercado”).

A “narrativa” do mundo muçulmano condenado ao atraso pelo colonialismo europeu deixa de fora um facto crucial: é verdade que praticamente todos os actuais países islâmicos do Médio Oriente e Norte de África estiveram quase ininterruptamente subjugados a diversos regimes imperiais, nalguns casos durante mais de um milénio, mas, até ao século XIX, esses regimes – o Califado Omíada, o Califado Abássida, o Califado Fatímida, o Império Seljúcida, o Império Otomano – foram todos eles muçulmanos.

Três grandes impérios islâmicos dos séculos XVI-XVIII: Otomano, Safávida e Mugal

De fé islâmica foram também o Império da Horda Dourada, o Império Timúrida, o Ilcanato, o Canato Chagatai, o Império Mugal, o Império Safávida e outras entidades políticas que, entre si, se revezaram no domínio imperial dos povos do Cáucaso e da Ásia Central (e, nalguns casos e nalguns períodos, da Ásia Meridional).

Mahmud Ghazan (1271-1304), um príncipe mongol que se tornou no sétimo governante do Ilcanato, estuda o Corão numa tenda-mesquita. Aguarela no Gami ‘at-tawarih, de Rashid-ad-Din, 1.º quartel do século XIV

Se o maior obstáculo ao desenvolvimento dos países muçulmanos do presente são os “antiquados sistemas administrativos e burocráticos” que herdaram, os principais responsáveis por estes sistemas devem ser procurados na sucessão de impérios muçulmanos sob cujo jugo viveram durante séculos, não nos impérios europeus que os dominaram durante décadas.

O que se torna óbvio quando se considera a história no longo prazo e na perspectiva global é que, embora cada um dos actuais países muçulmanos tenha tido a sua trajectória, tenha estado sujeito a diferentes potências imperiais em diferentes períodos e desfrute hoje de situações económicas muito diversas (dos 82.000 dólares de PIB per capita do Qatar aos 530 dólares do Sudão), todos eles partilham (em maior ou medida) um fraco desenvolvimento científico. E uma vez que a outra característica que este países têm em comum é a fé islâmica, e que esta é tão determinante que “todas as diferenças de raça e nacionalidade desaparecem pela conversão ao Islão” (Renan), será razoável concluir que a fé islâmica representa, de algum modo, um factor inibidor do desenvolvimento científico.

Ciência e religião na Cristandade

“O dogma revelado opõe-se sempre à livre inquirição, que pode contradizê-lo. O resultado da ciência não é a expulsão do divino mas o seu afastamento […] A experiência faz recuar o sobrenatural e restringe o seu poder. Ora, o sobrenatural é a base de toda a teologia” (Renan). O mundo cristão, em que o Estado e a religião tinham sido separados logo à partida, logrou libertar-se pouco a pouco da intromissão da religião nas ciências, nas artes e na sociedade em geral.

É certo que Giordano Bruno (1548-1600) foi queimado vivo pela Inquisição por propor que as estrelas eram similares ao Sol e tinham, cada uma delas, um séquito de planetas a girar em seu torno, e por negar a danação eterna, a divindade de Cristo e a virgindade de Maria; e que Galileo Galilei (1564-1642) foi forçado a renegar publicamente a sua teoria – solidamente fundamentada – de que a Terra giraria em torno do Sol. E também é indesmentível que as igrejas cristãs nunca abririam mão voluntariamente das suas prerrogativas e do seu poder de controlo sobre a sociedade – tiveram de ser as elites intelectuais e as forças vivas da sociedade a pressionar as instituições religiosas, numa disputa renhida e que se arrastou durante séculos e que resultou na laicização generalizada das sociedades do mundo ocidental.

Lentamente e com alguns impasses pontuais, a ciência foi ganhando autonomia e o dogmatismo religioso foi perdendo terreno. Tal não implicou que se tivessem erguido fronteiras abruptas entre ciência, religião e misticismo, ou que todos os cientistas tivessem abraçado o agnosticismo ou o ateísmo: por exemplo, Isaac Newton (1642-1726), um dos maiores vultos da história da ciência, foi um cristão convicto (ainda que pouco ortodoxo) e cerca de metade – cinco milhões de palavras – da sua copiosa produção intelectual versou temas religiosos; a outra metade corresponde a quatro milhões de palavras sobre física e matemática e a um milhão de palavras sobre alquimia.

Isaac Newton como “divino geómetra”, por William Blake (1795)

A progressiva libertação em relação aos dogmas religiosos não se cingiu aos cientistas: a partir de certa altura, os próprios teólogos cristãos começaram a admitir que os textos sagrados nem sempre deveriam ser interpretados literalmente e que não constituem a fonte suprema, inquestionável e exclusiva da moral.

No século XIX, a Igreja já tinha perdido o poder para condenar à fogueira ou ameaçar com tortura os cientistas que defendiam teorias contrárias às Sagradas Escrituras e se Charles Darwin protelou durante quase duas décadas a publicação de A origem das espécies, obra que 1) desafiava frontalmente a narrativa da história do planeta e das suas criaturas explanada no Génesis e 2) expulsava o homem do centro da Criação, não foi porque temesse punições pelas autoridades religiosas, mas porque temia que o livro pudesse magoar a sua esposa, Emma, que era uma cristã devota. A origem das espécies, que acabou por ser publicado em 1859, foi seguramente um dos mais importantes livros do século XIX (e de toda a história da ciência), não só pela revolucionária perspectiva que abriu sobre as ciências da vida como pelo abalo que causou nas relações entre ciência e religião.

Apesar da intensa celeuma que gerou, A origem das espécies não constituiu o maior desafio aos dogmas da fé na Grã-Bretanha do século XIX: esse veio de uma obra colectiva, publicada no ano seguinte, que se tornou rapidamente num best-seller e foi apaixonadamente discutido pela sociedade britânica. A coberto do mais anódino dos títulos, Essays and reviews, a obra fazia propostas como “exortar ao estudo da Bíblia com um espírito aberto”; “negar o carácter predictivo das profecias do Velho Testamento”; “negar frontalmente a possibilidade de ocorrência de milagres”; “questionar a danação eterna”; “criticar as tentativas para conciliar o Génesis com os dados geológicos”; e “incentivar a que se lesse a Bíblia como outro livro qualquer”. O mais sintomático da vertiginosa evolução da relação religião-ciência no Ocidente desde a Idade Média é que os sete autores dos sete artigos de Essays and reviews eram, com uma excepção, clérigos respeitáveis, com postos docentes em Cambridge, Oxford e outras venerandas universidades britânicas (um deles, o reverendo Frederick Temple, viria a ocupar o cargo de Arcebispo de Cantuária entre 1896 e 1902). E se A origem das espécies, com a ajuda da controvérsia que suscitou, se converteu num êxito de vendas, estas foram modestas quando comparadas com as de Essays and reviews: A origem das espécies precisou de 22 anos para igualar as vendas do (hoje esquecido) Essays and reviews nos primeiros dois anos.

Frederick Temple, um dos autores de Essays and reviews, numa caricatura por James Tissot publicada na Vanity Fair de 06.11.1869. Na legenda lê-se: “Apesar de ter tratado os assuntos religiosos com grande liberdade, foi elevado a bispo”. Tissot não poderia adivinhar que Temple alcançaria o topo da hierarquia da Igreja Anglicana

Na verdade, um dos passos mais decisivos para a libertação da ciência da supervisão ou interferência da religião no Ocidente já tinha sido dado 70 anos antes, do outro lado do Atlântico, com a aprovação pelo Congresso dos EUA da Bill of Rights (Declaração de Direitos), um conjunto de dez emendas à Constituição dos EUA. Uma delas – que seria ratificada em 1791 com a designação de Primeira Emenda – determina que “o Congresso não aprovará qualquer lei relativa à adopção de uma religião ou à proibição da sua prática, ou à restrição da liberdade de expressão ou da liberdade de imprensa; ou ao direito do povo a renuir-se pacificamente para solicitar ao Governo a reparação de agravos”.

Em 1953, com a perspectiva conferida pelo século e meio decorrido após a aprovação da Bill of Rights, o historiador da ciência e politólogo americano Clinton Rossiter, concluía que “as doutrinas gémeas da separação da Igreja e do Estado e da liberdade de consciência individual constituem o âmago da nossa democracia, se não mesmo a contribuição mais magnífica da América para a libertação do homem ocidental” (Seedtime of the Republic: The origin of the American tradition of political liberty).

James Madison (1751-1836), redactor da versão preliminar da Bill of Rights (e Presidente dos EUA entre 1809 e 1817)

A vista do alto do Burj Khalifa

Enquanto o Ocidente fazia este caminho na autonomização da ciência e da sociedade em geral em relação à religião, o que acontecia no mundo islâmico?

Pouco ou nada até à data da publicação de A origem das espécies e de Essays and reviews e pouco ou nada até ao início do Século XX. No final da I Guerra Mundial, no Médio Oriente, a dissolução do Império Otomano significou apenas a substituição da suserania turca pela britânica e pela francesa; no Cáucaso e Ásia Central também pouco mudou, pois o dissolvido Império Russo deu lugar a um Império Soviético de fronteiras similares e tão (ou mais) repressivo quanto o dos czares. Poderia esperar-se que tivessem ocorrido alterações drásticas a partir de meados do século XX, quando boa parte dos países islâmicos do Médio Oriente e Norte de África, agora independentes, começaram a beneficiar do facto de a lotaria cósmica os ter agraciado com um subsolo rico em hidrocarbonetos. O formidável caudal de petrodólares trouxe mudanças no estilo de vida, mas não afrouxou significativamente o controlo do poder religioso sobre a sociedade nem o carácter autocrático e repressivo da governação, ainda que parte dos países tenham trocado a monarquia pela república e tenham passado a organizar eleições regulares, e até mesmo os que mantiveram o regime monárquico se tenham empenhado em construir uma fachada democrática.

Os governantes das petromonarquias têm usado as suas fabulosas receitas para proporcionar aos seus súbditos um elevado nível de conforto material; para adquirir o mais sofisticado material bélico; para erguer cidades feéricas e ostentatórias, centros comerciais desmedidos e resorts turísticos que se diriam saídos de uma versão ultra-kitsch de As mil e uma noites; e para promover espalhafatosos eventos mediáticos. Porém, estas realizações espectaculares não têm produzido alterações estruturais na sociedade (talvez sejam concebidas para não as produzir), pelo que estes países continuam completamente dependentes do saber ocidental, dos técnicos, peritos, consultores e assessores ocidentais, dos produtos, equipamentos, maquinaria e gadgets ocidentais e da mão-de-obra asiática para as tarefas pesadas, insalubres, perigosas ou vistas como “indignas” (ver capítulo “Um arranha-céus assente em areias movediças” em Dubai: A história, a política, os números e o paradigma da insustentabilidade).

O Burj Khalifa (ao centro), Dubai, Emirados Árabes Unidos. Com 828 metros, é o mais alto edifício do mundo

Sem dúvida que a despesa com investigação tem aumentado: os califas do século XXI fazem construir universidades e centros de investigação imponentes e resplandecentes; recrutam, a peso de ouro, investigadores estrangeiros com renome ou bem posicionados nos rankings de citações de publicações científicas para integrar o seu corpo docente (alguns limitam-se a “alugar” o nome, mantendo a sua base de trabalho); e promovem conferências científicas internacionais em hotéis e resorts de luxo (ver capítulo “Publicar ou perecer” em Ensino superior e investigação: Dentro da torre de marfim).

Porém, este investimento parece não diferir substancialmente, na sua natureza, do que tem sido feito no domínio dos espectáculos desportivos de massas, nomeadamente do futebol, golfe, Fórmula 1, corridas de cavalos, boxe e ténis (ver capítulo “Projectando uma imagem de modernidade e opulência” em Dubai: A história, a política, os números e o paradigma da insustentabilidade), e no domínio dos mega-empreendimentos urbanísticos que são promovidos como conjugando futurismo e sustentabilidade. São iniciativas de fachada e operações de charme, concebidas por gabinetes de arquitectura e engenharia estrangeiros e empresas de consultoria e marketing estrangeiras e construídas, operadas, sustentadas e protagonizadas por trabalhadores, técnicos e desportistas estrangeiros, e cuja manifesta inviabilidade financeira é compensada pelos fabulosos fundos soberanos amealhados com as receitas da exportação de combustíveis fósseis. Os objectivos destes empreendimentos megalómanos não são promover a prática desportiva, o desenvolvimento sustentável ou o progresso científico; visam antes angariar prestígio a nível internacional; projectar uma aura de modernidade e visionarismo que se sobreponha ao estereótipo que associa o Médio Oriente a pastores de cabras e cameleiros; desviar as atenções do calamitoso curriculum ambiental, dos continuados atropelos aos direitos humanos, das sérias limitações às liberdades civis e de uma organização social que, apesar de algumas tímidas reformas, continua assente numa mundividência misógina, homofóbica, xenófoba e (pretensamente) puritana.

Vista do topo do Burj Khalifa

O primeiro artigo desta série começava com a contraposição do número total de muçulmanos no mundo com o exíguo número de muçulmanos que foram distinguidos com Prémios Nobel na área da ciência. Os oito Prémios Nobel da Paz atribuídos a cidadãos de países islâmicos poderiam servir de consolo, mas, metade deles, em vez de serem motivo de orgulho para o mundo islâmico, são motivo de opróbrio, já que a iraniana Shirin Ebadi (2003), a iemenita Tawakel Karman (2011), a afegã Malala Yousafzai (2014) e a iraniana Narges Mohammadi (2023) foram distinguidas pelo seu corajoso activismo no domínio dos direitos humanos, enfrentando as autoridades políticas e religiosas dos seus próprios países.

Na verdade, a escassez de Prémios Nobel nas ciências e os quatro Prémios Nobel da Paz atribuídos a activistas de direitos humanos têm a mesma causa profunda: uma sociedade autocrática, opressiva e dominada pelo dogma religioso. A supressão da liberdade de expressão, a classificação de qualquer desvio à ortodoxia como “blasfémia” ou “insulto ao Islão”, a imposição de regras iníquas, a vigilância apertada do espaço público e das comunicações privadas (hoje fortalecida pelo recurso aos meios electrónicos), o código penal arcaico dotado de punições cruéis e desproporcionadas, os chicoteamentos, enforcamentos e decapitações em público, as polícias da moralidade, os ministérios para a propagação da virtude e prevenção do vício, tudo isto gera um caldo cultural de tacanhez, medo, conformismo e submissão, que, ao mesmo tempo que mantém o cidadão comum na linha, também impede que os cientistas pensem sem quaisquer peias e façam as perguntas sem as quais a ciência é apenas um ramo pretensioso e dispendioso da burocracia académica.

A Praça Dira, no centro de Riyadh é o local onde tradicionalmente são levadas a cabo as decapitações impostas pelo sistema penal saudita

Al-Khalili defende que, para que o mundo islâmico volte a estar na linha da frente do progresso científico, “o primeiro passo óbvio é um sério investimento financeiro” (pg. 279), mas na página seguinte admite “que não se trata apenas de atirar dinheiro para cima do problema. O que é ainda mais importante é a vontade política para reformar e assegurar uma verdadeira liberdade de pensamento” e que, para tal, “é necessária uma reforma das instituições científicas”. Al-Khalili julgará possível (e desejável) que as autocracias islâmicas assumam uma natureza dual, em que os cientistas nos laboratórios e os professores nas universidades gozariam de liberdade para pensar, investigar e ensinar, mas o resto da sociedade continuaria sujeita às regras tirânicas de sempre? Não compreenderá que a liberdade de pensamento dos cientistas e académicos não é mais do que um reflexo da liberdade de pensamento do cidadão comum? Julgará que a “reforma das instituições” num país islâmico depende estritamente da “vontade política” (no sentido que esta tem nas democracias ocidentais) e que os ulema, os ayatollah e outras autoridades religiosas e peritos em doutrina islâmica não têm nada a dizer? Não será capaz de perceber que, nos países islâmicos, política, ciência e sociedade são indissociáveis da religião e que esta tem precedência sobre tudo o mais? Acreditará que uma teocracia islâmica alguma vez concederá plena liberdade à investigação científica?

Al-Khalili parte de uma citação do filósofo iraniano Abdolkarim Soroush (n.1945), que se queixa de que “a censura no mundo muçulmano é mais forte do que em qualquer outro momento na história”, para reclamar “uma sociedade baseada no conhecimento” e que aceite que a ciência se faz não só com “tijolos e argamassa” e equipamentos científicos ultramodernos e requer o “espírito de curiosidade que leva a humanidade a tentar entender a natureza”, mas não tem a lucidez (ou a coragem) de reconhecer que a prevalência da censura e a repressão da curiosidade no mundo muçulmano resultam do conúbio entre política e religião. Também teria sido esclarecedor que Al-Khalili tivesse informado os leitores de que, se Abdolkarim Soroush está em condições de emitir opiniões como a que reproduz no livro, é porque vive, desde o início deste século, nos EUA, e não no seu país natal.

Está tudo no Corão

À medida que os avanços científicos no Ocidente começaram a multiplicar-se a ritmo cada vez mais rápido e a ciência no mundo islâmico dormitava, houve eruditos e exegetas corânicos que, em vez de reconhecerem esta realidade e de a interpretarem como um desafio civilizacional, escolheram refugiar-se na auto-ilusão e no dogmatismo, argumentando que as descobertas ocidentais nada tinham de excepcional, pois todas elas tinham sido preditas no Corão. Esta “teoria” está alinhada com o raciocínio subjacente à célebre (e provavelmente apócrifa) resposta do califa Omar ibn al-Kattab sobre o destino a dar ao acervo da Biblioteca de Alexandria (ver capítulo “Al-Ghazali e o regresso às raízes do Islão” em Como a Idade de Ouro da ciência árabe mudou o mundo pt. 2: Declínio): se o Corão, na sua perfeição e completude, contém tudo o que interessa, a ciência e a filosofia são vã agitação. Al-Khalili não menciona esta corrente de “pensamento” no livro, ou por não a achar relevante ou por ela respaldar a hipótese de que existe uma vinculação entre religião e estagnação da ciência islâmica, ideia que o autor faz por ignorar ou desvalorizar.

Em 1976, a corrente que atribui qualidades visionárias ao Corão recebeu um apoio ocidental, sob a forma do livro La Bible, le Coran et la science, do francês Maurice Bucaille (1920-1998), que “demonstrava” que, enquanto numerosas afirmações na Bíblia eram frontalmente desmentidas pela ciência moderna, o Corão estava em perfeita sintonia com esta (Bucaille chegou a afirmar que “não há um versículo no Corão que não seja consistente com a ciência”). É certo que a Bíblia precedera o Corão, mas, argumentava Bucaille, os ensinamentos originais da Bíblia tinham sido corrompidos ao longo do tempo, enquanto o Corão tinha sido preservado exactamente como fora revelado ao profeta Maomé. Como seria de esperar, o livro de Bucaille foi bem recebido no mundo islâmico e houve associações islâmicas que promoveram a sua difusão na África francófona: já os especialistas em ciência e exegese bíblica e corânica denunciaram La Bible, le Coran et la science como um emaranhado de erros, falácias e enviesamentos. Nesta história falta fornecer um dado relevante: para lá de ser um apaixonado pela cultura islâmica, Maurice Bucaille era amigo do presidente egípcio Anwar Sadat e trabalhava desde 1973 como médico da família do rei Faisal, da Arábia Saudita.

Nada disto impediu que muitas figuras do mundo islâmico dessem crédito às ideias de Bucaille e que estas até ganhassem a dignidade de uma teoria com nome próprio, o “bucaillismo”. Um dos grandes promotores do “bucaillismo” foi o sheikh Abdul Majeed al-Zindani (1942-2024), um político que tinha fundado a secção iemenita da Irmandade Muçulmana, e que, em 1984, conseguiu persuadir a Liga Muçulmana Internacional a financiar a criação da Comissão sobre Indícios Científicos no Corão e na Sunnah, cuja presidência assumiu. Uma das principais missões em que al-Zindani se empenhou foi o aliciamento de cientistas ocidentais (e não-muçulmanos, claro, para conferir uma aura de isenção) para que desenvolvessem pesquisas que confirmassem as teorias de Bucaille. Não tendo obtido grande sucesso nesta angariação, optou por realizar um documentário com investigadores ocidentais intitulado This is the truth (1995), que, através de uma montagem manipulativa e de citações distorcidas ou falsamente atribuídas, produz a impressão de que as entrevistas e comunicações em congressos dos investigadores confirmam as teorias “bucaillistas”. Alguns dos cientistas entrevistados viriam mais tarde a denunciar o documentário como um logro, mas tal não constituiu obstáculo a que o vídeo tivesse, mais tarde, ampla divulgação na Internet – entretanto, em 1998, saíra um livro baseado no documentário, intitulado This is the truth: Newly discovered scientif facts revealed in the Quran and authentic Sunnah e publicado pela Liga Muçulmana Internacional e pela Fundação Islâmica AlHaramain (foi traduzido em várias línguas, incluindo português).

Quiçá impulsionado pelo prestígio conquistado com esta operação de mistificação, o sheikh al-Zindani tornou-se, em 1993, fundador e director da Universidade al-Iman, em Sanaa, no Yemen. Em 2004, as autoridades dos EUA apuraram que al-Zindani era, há muitos anos, orientador espiritual de Osama bin Laden, o que levou a que se tornasse no alvo de sanções e perdesse credibilidade e espaço de manobra no Ocidente.

Abdul Majeed al-Zindani

Com a ajuda da Internet, veículo favorável à propagação de todo o tipo de atoardas, e de vários eruditos islâmicos, que têm respigado no Corão versículos que, em seu entender, fazem referência à teoria do Big Bang, à expansão continuada do universo, aos buracos negros e aos pulsares, à tectónica de placas, à origem aquática da vida e a uma miríade de descobertas científicas na área da física, astronomia, cosmologia, geologia e biologia muito posteriores a Maomé, o “bucaillismo” continua pujante no século XXI. E, dado que, na lapidar frase de Daniel Boorstin, “o maior obstáculo à sabedoria não é a ignorância – é a ilusão do conhecimento”, a difusão do “bucaillismo” no mundo islâmico é mais um obstáculo a que este possa assistir, num futuro próximo, a um renascimento das ciências.

Face a este longo e pouco promissor historial, é improfícuo tentar explicar o termo da Idade de Ouro da ciência árabe através de uma conjugação infeliz de circunstâncias – é mais sensato fazer o raciocínio inverso: a Idade de Ouro é que foi um evento excepcional, que “teve lugar apesar do Islão, contra o Islão e que, felizmente, o Islão não foi capaz de impedir” (Renan), beneficiando da afortunada conjugação de uma sucessão de califas bibliófilos, cultos, esclarecidos e permissivos (pelos padrões da época), com a atitude de liberdade e flexibilidade intelectual pregada pelos mutazilitas.

Vendo bem, falar de “Idade de Ouro da ciência árabe” pode dar azo a interpretações equívocas, pois tal expressão sugere um movimento continuado (ao longo de três ou quatro séculos) e envolvendo a totalidade da sociedade islâmica, quando seria mais ajustado ver esta “Idade de Ouro” como uma constelação de fenómenos localizados e temporários de promoção da ciência, da filosofia e do livre pensamento, estritamente circunscritos à corte de alguns governantes islâmicos mais esclarecidos, inquisitivos e tolerantes.

As “conquistas” desta Idade de Ouro foram, muitas vezes, de natureza efémera e insubstancial: bastava que ao monarca liberal, bibliófilo e apaixonado por astronomia sucedesse um governante cujo passatempo favorito fosse coleccionar puros-sangues ou concubinas, ou que se deixasse influenciar pelos teólogos ortodoxos e os sábios seriam expulsos da corte, os observatórios astronómicos seriam votados ao abandono e as bibliotecas ficariam entregues aos peixinhos-de-prata. E como a ciência árabe era eminentemente especulativa e palaciana, a Idade de Ouro não contribuiu para erguer pontes e aquedutos mais robustos, aumentar a eficácia dos sistemas de rega, incrementar a produção agrícola, assegurar às cidades abastecimento de água potável e evacuação de resíduos, fabricar armas mais certeiras e potentes, desenhar mapas mais rigorosos, tornar a administração mais eficiente e a justiça mais equitativa, ou, de algum modo, providenciar aos habitantes do Dar al-Islam uma vida mais confortável, aprazível, livre e informada, pelo que não alterou a estrutura e funcionamento das sociedades islâmicas (como, aliás, também acontecera com a ciência da Grécia clássica). A Idade de Ouro da ciência árabe não trouxe alterações à vida do cidadão médio do Dar al-Islam e, com excepção da elite intelectual, poucos deram pelo seu término. Numa perspectiva cronológica mais ampla, a vida quotidiana de muitos habitantes do Dar al-Islam pouco mudaria nos entre o início do Califado Omíada de Damasco, na segunda metade do século VII, e a dissolução do Império Otomano, no início do século XX.

“Cena de rua em Damasco” (c.1890), por Gustav Bauernfeind, um pintor orientalista alemão que se radicou no Próximo Oriente. A realidade aqui retratada poucas diferenças substanciais teria em relação à que poderia ser testemunhada c.1390 ou c.890

A Idade de Ouro mostrou que ciência e Islão não são necessariamente incompatíveis, mas tudo leva a crer que o conceito de Islão do século XXI é mais rígido, estrito e intolerante do que o que vigorava em Bagdad no século IX. A autonomização da ciência em relação à religião nos países islâmicos tem um longo caminho a percorrer – basta pensar que se, por absurdo, em 2024, um grupo de proeminentes ulema, associados às mais respeitadas universidades islâmicas, ousasse redigir e dar à estampa o equivalente islâmico dos Essays and reviews publicados em 1860 pelos eruditos anglicanos, seria provável que nesse mesmo dia fossem emitidas fatwas condenando-os à morte e que multidões em fúria acorressem às livrarias para arrebanhar todos os exemplares desse florilégio de blasfémias e queimá-los na praça pública.

Cabeças de beys rebeldes na Mesquita de El Hasaneyn, Cairo” (1866), por Jean-Léon Gérôme

Ofuscados por LEDs, néons e écrans

Em 2024, o mundo ocidental – conceito que, além da Europa, EUA e Canadá, inclui países que não são ocidentais do ponto de vista geográfico, como Austrália, Nova Zelândia, Japão e Coreia do Sul – continua a estar na vanguarda da ciência, da inovação tecnológica, dos índices de desenvolvimento humano e dos valores democráticos, mas inquieta-se por a sua supremacia de dois séculos estar a ser desafiada pelo vertiginoso desenvolvimento tecnológico e económico da China, da Índia e de vários países do Sudeste Asiático. Porém, uma das maiores ameaças ao Ocidente vem de dentro, da mudança de atitude das massas ocidentais perante o conhecimento.

Em 1995, pouco antes de falecer, o astrónomo e entusiástico divulgador de ciência Carl Sagan publicou Um mundo infestado de demónios: A ciência como uma luz na escuridão, um livro que explicava, de forma acessível, a essência do método científico; enaltecia o pensamento crítico e o cepticismo; denunciava a persistência da superstição e o avanço da irracionalidade e da pseudociência nas modernas sociedades ocidentais; exprimia inquietação perante “a degradação dos padrões educacionais, o declínio da competência intelectual, a diminuição do gosto pelo debate substantivo e as sanções sociais contra o cepticismo”; avisava que estas tendências poderiam “dar origem a uma lenta corrosão das nossas liberdades e à subversão dos nossos direitos”; alertava para o facto de, “se não formos capazes de pensar por nós próprios, se não estivermos dispostos a questionar a autoridade, ficamos nas mãos dos que detêm o poder”; e propunha que “em todos os países devíamos ensinar às crianças o método científico”. Nas entrelinhas do livro adivinha-se a desilusão e amargura de alguém que consagrou a vida à ciência e à divulgação da ciência e que vê multiplicarem-se indícios de irracionalidade e obscurantismo no mundo desenvolvido do final do século XX. Se hoje regressasse à Terra, Sagan ficaria certamente mais perplexo, inquieto e amargurado, pois as últimas três décadas de progressos vertiginosos no domínio das tecnologias de informação e comunicação induziram profundas (e imprevisíveis) alterações no modo de viver e pensar das sociedades e dos indivíduos, quer por criarem novos hábitos, práticas e atitudes, quer ao reforçarem tendências inatas da psique humana, que vieram dar força à irracionalidade e ao obscurantismo:

1) O acesso instantâneo ao fabuloso acervo de informação da Internet pode gerar nas almas simples uma ilusão de sabedoria e levar a que um néscio que assiste a um vídeo ou um podcast de três minutos, rudimentar e simplista, sobre um determinado assunto possa ficar convencido de que se tornou numa autoridade – ou até na Autoridade – nesse assunto.

2) As redes sociais, os fóruns online e as caixas de comentários dos mass media “tradicionais”, ao proporcionarem uma infinidade de púlpitos a quem quer que pretenda difundir o que lhe passa pela cabeça, geram a ilusão de que todas as opiniões se equivalem em valor e pertinência, independentemente de quem as pronuncia.

3) As características intrínsecas da Internet fazem com que as massas deixem de comungar de uma realidade comum e se agrupem em bolhas de irrealidade cibernética, onde só admitem ideias e informações que confirmem os seus preconceitos e a sua visão maniqueísta e simplista do mundo, o que reforça as atitudes tribalistas/clubísticas e leva à polarização da sociedade.

4) A sobrecarga de informação (que inclui uma parcela crescente de desinformação e manipulação) a que todos estamos sujeitos na Era da Hiperconexão gera sensações de desorientação, desenraizamento e angústia, que, por sua vez, favorecem a aceitação de crenças esdrúxulas, quase sempre de natureza conspirativa e anticientífica.

5) As teorias conspirativas, ao fornecerem uma explicação “simples” (e quase sempre asinina e incongruente) para os fenómenos complexos de um mundo turbilhonante e contraditório que o cidadão comum não controla nem compreende, induzem uma sensação de conforto (“afinal, o mundo tem uma lógica”) e superioridade intelectual (“não faço parte da carneirada que acredita no que vem nos jornais e passa nas TVs”).

Percentagem da população mundial que concorda com a frase “É importante vacinar as crianças” (dados de 2018)

6) O “modelo de negócio” das redes sociais, ao favorecer o fascínio pelo extravagante e pelo ultrajante, a reacção impulsiva e a perpetuação de estereótipos (o sistema de pensamento 1, segundo Daniel Kahneman) sobre a ponderação e o raciocínio lógico e sequencial (o sistema de pensamento 2), leva a que as falsidades circulem mais rapidamente e vão mais longe do que as verdades; os desmentidos e as denúncias de falácias e logros quase não tenham eco; o radicalismo prevaleça sobre a moderação; e a raiva e a indignação campeiem.

7) O facto de a Internet ser um espaço hiperfluido e fracamente regulado (ou, nalgumas vertentes, sem regulação alguma) tem levado à proliferação infrene de websites que, sob a aparência de websites noticiosos “normais”, têm por fito a disseminação de desinformação; este tipo de websites é criado com intenções políticas, ideológicas ou criminosas, ou por puro desenfado, e a sua criação e operação está a ser facilitada pelo recurso à Inteligência Artificial.

8) A conjugação dos sete fenómenos acima enumerados está a tornar a argumentação racional vã: a realidade é aquilo em que cada um escolhe acreditar e todos os factos e raciocínios que possam infirmar essa “realidade” são liminar e agressivamente rejeitados.

9) A imersão prolongada no ambiente estridente, frívolo, frenético, fragmentado e inconsequente dos vídeojogos e das redes sociais faz alastrar a “perturbação de hiperactividade com défice de atenção” (ADHD, na sigla inglesa), erode a capacidade de concentração e leva os alunos a encararem todas as matérias académicas como “secas”.

10) Incapaz de cativar os alunos, o sistema escolar resigna-se a baixar os níveis de exigência e incentiva os alunos a papaguear mecânica e acriticamente os conteúdos formatados, liofilizados e pré-digeridos dos manuais, sebentas e “resumos” e a olvidá-los logo que termina a época de exames.

11) Muitos pedagogos advogam o “ensino centrado no aluno”, que tem como princípios capitais salvaguardar o aluno de ser confrontado com algo que não saiba já ou que possa, de algum modo, “traumatizá-lo”, e aceitar, valorizar e reforçar as idiossincrasias, caprichos e limitações do aluno, em nome da “auto-expressão”, da “inclusividade”, do “combate às desigualdades” e do “combate ao insucesso escolar”.

12) As medicinas alternativas, as “espiritualidades”, as técnicas de “desenvolvimento pessoal” e uma constelação de práticas e crenças New Age (um reempacotamento de velhas superstições em linguagem “modernaça”) florescem exuberantemente, por vezes com o beneplácito e até o reconhecimento formal das autoridades de saúde e de algumas estabelecimentos de ensino.

Partilha reiki, uma forma de “terapia energética” da constelação New Age

13) Os apóstolos do relativismo cultural, moral e ontológico empenham-se em desvalorizar e subverter conceitos como “facto” e “verdade” (“não há factos, apenas interpretações”), em rejeitar a objectividade e em equiparar a mais abissal ignorância ao mais sólido conhecimento.

A Terra plana

Neste infecto caldo cultural, não é de estranhar que o “default mode” da interacção do Homo sapiens do século XXI com o mundo e com os seus semelhantes seja a ignorância petulante, pernóstica, auto-suficiente, impermeável e acintosa – uma atitude que está em diametral oposição à humildade e ponderação que, há cerca de mil anos, foram preconizadas por sábios como al-Haytahm, al-Biruni e Ibn Sina para alcançar o conhecimento (ver capítulo “As origens do método científico” em Como a Idade de Ouro da ciência árabe mudou o mundo pt.1: Ascensão). E se entre as massas alastra uma disposição anticientífica, também há profissionais da ciência que não nutrem por ela qualquer paixão: fizeram o seu percurso no ensino superior com o mesmo desinteresse, displicência e calculismo com que tinham passado pelos ensinos básico e secundário, encaram a carreira académica como mera fonte de rendimento e prestígio e afadigam-se a escavar para si mesmos nichos confortáveis onde podem entregar-se a carreiras anódinas, rotineiras e estéreis, cuja continuidade e sucesso depende, não do questionamento das “idées reçues”, mas da sua dócil replicação, bem como do cumprimento dos rituais de submissão aos grandes mestres canónicos e à “pecking order” académica (ver Ensino superior e investigação: Dentro da torre de marfim).

Quando Carl Sagan lamentava que não houvesse mais cidadãos “dispostos a questionar a autoridade”, entendia a “autoridade” como o poder e o saber na sua forma institucional, anquilosada e dogmática, e não previa que três décadas depois o problema fosse a legião de cidadãos “dispostos a questionar a autoridade” da ciência porque eles mesmos crêem ser a Autoridade, convicção alicerçada na leitura de meia dúzia de posts de Facebook alertando para a relação causal entre vacinação e autismo ou recomendando tomar desparasitante para prevenir e tratar a covid-19. Sagan advertia contra o conformismo intelectual e hoje campeia o anarquismo opinativo, que nivela o ignaro com o erudito. Se é tolo quem crê em tudo, não menos tolo é quem duvida de tudo – mas acima deles em estultícia está quem escolhe dar crédito às atoardas mais descabeladas que se propagam nas redes sociais e desprezar a opinião fundamentada de quem consagrou a vida ao estudo de um assunto.

Bizarramente, a erosão da autoridade dos cientistas junto das massas em certos domínios convive com 1) um apetite insaciável e pueril por novidades tecnológicas de uso corrente; 2) uma confiança acrítica e pueril na ciência e na tecnologia como solução para todos os desafios, maleitas e aspirações civilizacionais, das alterações climáticas à fome no mundo, do esgotamento dos recursos naturais à solidão, da fluidez do tráfego à fluidez do trânsito intestinal, da supressão das rugas à imortalidade; e 3) a aceitação tácita de que, mais tarde ou mais cedo, todas as inovações que sejam tecnológica e financeiramente exequíveis acabarão por tornar-se prática corrente, ainda que possam ser contestáveis do ponto de vista ético e produzir efeitos nefastos na sociedade. Há mesmo quem deposite tal fé na ciência que anele pelo dia em que a mente delegue todo o arbítrio no Algoritmo e em que o corpo, essa tosca, limitada e obsoleta engrenagem de músculo, tendão e osso, se funda com a Máquina e dê nascimento a um cyborg resplandecente e inoxidável; os mais afoitos dos tecnoprofetas até sonham em descartar completamente o corpo e fazer o upload da consciência para a Nuvem. Seria vã empresa tentar eleger qual é a maior ameaça ao espírito científico no presente, se o desprezo pela ciência, se a fé cega na ciência.

Estas tendências vêm lembrar-nos de que, 1) tal como a democracia e os direitos humanos e cívicos, também o avanço da ciência e o primado da racionalidade não podem ser dados por adquiridos, e 2) todas as Idades de Ouro estão sujeitas a degenerar e fenecer e a serem sucedidas por Idades das Trevas.

Há cerca de um milénio, num tempo que muitos, hoje, associam a uma rudimentar e tacanha percepção do universo, al-Biruni não só estava consciente da esfericidade da Terra (uma teoria avançada por Pitágoras 1500 anos antes, e que rapidamente ganhara aceitação entre os sábios gregos), como, recorrendo à trigonometria, conseguiu obter uma estimativa do raio da Terra (6339 Km) muito próxima do valor real (6378 Km) e, quiçá, um pouco mais precisa do que a que fora realizada no século III a.C. pelo matemático e geógrafo grego Eratóstenes de Cirene, empregando um método diferente.

Todavia, no hipertecnológico e hiperconectado mundo do século XXI, em que há quase 10.000 satélites a orbitar a Terra e várias empresas de turismo espacial oferecem aos habitantes do planeta a possibilidade de o contemplar do alto e em que as civilizações do passado remoto (i.e., anteriores ao lançamento do smartphone no mercado de massas) são vistas como antros de obscurantismo e necedade, há um número crescente de pessoas a defender firmemente que a Terra é plana e até a organizar congressos em que apresentam e debatem “provas científicas” da sua teoria. Não é a mais perigosa ou nefasta das crenças anticientíficas e muito menos a que congrega maior número de seguidores, mas é uma das mais ridículas e a que melhor encarna o alastramento da rejeição da autoridade dos peritos e da distinção entre factos e opiniões e entre informação e desinformação. Em última análise, a improvável ressurreição da Teoria da Terra Plana é símbolo de um tempo em que o espaço intelectual está a ser vítima de uma devastadora terraplenagem.

“Mapa da Terra quadrada e estacionária”, proposto em 1893 pelo Prof. Orlando Ferguson e sustentado por “400 passagens da Bíblia que condenam a Teoria Esférica”. Embora fizesse preceder o seu nome de títulos académicos, Ferguson tinha apenas a instrução básica e não é provável que a experiência de vida, à frente, sucessivamente, de uma mercearia, uma pensão e uns banhos públicos, em Hot Springs, no Dakota do Sul, lhe tivessem facultado conhecimentos de astronomia e geografia

Notas sobre a tradução e a edição

● Há menções repetidas a “moinhos de papel” num contexto que leva a presumir que no original está o termo “paper mills”, que seria, porventura, preferível traduzir como “fábricas de papel” (ver “Notas sobre a tradução” em Mark Stoll, a economia e a natureza: É o capitalismo que está a devorar o planeta?)

● O objectivo da alquimia não é a transmutação de “metais básicos em ouro” (pg. 87) mas de “metais vis [“base metals”, em inglês] em ouro”.

● O índice remissivo, com 22 páginas, foi suprimido, o que é uma falha imperdoável num livro desta natureza, onde pululam nomes de pessoas, obras e cidades, a maior parte deles desconhecidos para quem não seja especialista em ciência árabe medieval.