Índice

Índice

Um dia teve uma epifania rock. Olhava para os músicos e queria ser um deles. “Considerava-me o Robert Plant das Caxinas.” Álvaro Costa, 57 anos, nunca teve uma banda, mas viveu toda a vida adulta rodeado de música e de estrelas da cultura pop, em programas de rádio e de TV — do “Portugal 3.0” ao “Via Rápida”, passando pela “Liga dos Últimos”. Como correspondente em Los Angeles conviveu com estrelas como Johnny Depp. Estava no clube dele na noite em que River Phoenix lá morreu, de overdose. Viu bandas ao vivo numa fase em que Portugal ainda mal sonhava com elas. Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, em 1991 e 1992. Entrevistou gigantes como George Michael e David Bowie, tinha um passe para os bastidores dos The Doors do século XXI e guarda como um tesouro um livro autografado por Ray Manzarek, onde o falecido fundador dos Doors — a sua banda favorita, a meias com os Led Zeppelin — escreveu: “To Alvaro: I love your brain!”

Talvez o Robert Plant sexagenário dos dias de hoje fizesse o mesmo que nos fez Álvaro Costa. Mal entrámos no seu apartamento dos Pinhais da Foz, no Porto, para uma longa entrevista de vida, começou a perguntar se não queríamos tomar “um iogurte” ou “uma fruta”. “Agora é assim”, justifica-se. O agora é uma vida regrada, de alimentação saudável, exercício e medicação, devido a um grave AVC que sofreu em novembro passado. No corredor está um andarilho e outros apoios, de que já não precisa. Há seis meses, o radialista e apresentador, cuja imagem está associada à desbunda do sexo, drogas e rock’n’roll, não conseguia andar. “Achei que podia estar breaking on through to the other side. Voltei para trás”, confessa, na primeira vez em que fala a fundo sobre o momento em que achou que ia morrer.

Só aí percebeu que não era imortal. O maior medo que sentiu foi o de não ver a filha a crescer e não ser avô. “Isto pode parecer patético”, diz o profissional da comunicação que o país vê como extrovertido, algo louco, e que no Portugal pós ditadura provocava cochichos dos que passavam por ele no Porto. “Muitas pessoas tinham a ideia de que eu era rabeta!”

Tem sempre histórias do passado para contar, mas o que lhe interessa agora é o futuro. Dois dias por semana estão reservados para a fisioterapia — “Ainda não ando a 100%, não corro. Desço as escadas como as velhinhas agora.” Diz que gasta mil euros por mês só em leituras e a quantidade de revistas recentes espalhadas pela casa dão-lhe razão: a “Rolling Stone” mais recente, uma “Life” sobre Kurt Cobain, uma “GQ” que promete responder se já somos demasiado velhos para ir a festivais.

“Alvarinho” cita de cor os clássicos e o que se faz hoje na música. Recorda frequentemente cenas de filmes, atores e pintores. Prefere falar de si contando histórias. Foi isso que procurou fazer ao longo da entrevista, e é o que fará numa espécie de biografia que está a escrever e à qual planeia chamar “E a Matemática, filho?”, pergunta que o pai lhe costumava fazer, desgostoso pelo rumo rock’n’roll da sua vida.

Culpa os anos da Troika pelo excesso de trabalho em que caiu, e que culminou com o problema de saúde. “Tive cortes brutais, trabalhei o dobro para ganhar metade.” Hoje, o ritmo tem de ser outro, embora projetos não faltem. Em agosto vai para os Açores fazer um top 10 para a televisão americana e no fim do ano vai começar um programa sobre músicos luso-descendentes espalhados pelo mundo. Na lista do que lhe falta fazer, não responde com um cargo no clube do coração, o FC Porto. “Acho que posso vir a ter uma carreira política.” No início do mês, foi apresentado como suplente no movimento independente de Rui Moreira para a Câmara do Porto.

▲ Álvaro Costa, 57 anos, nunca teve uma banda, mas viveu toda a vida adulta rodeado de música. © Ricardo Castelo/Observador

Ricardo Castelo/Observador

“Eu poupava dinheiro, mas gamei alguns discos também.”

Quem é Álvaro Manuel Sousa e Costa?

Pá, é um gajo do Porto. É um gajo que cresceu a sonhar com coisas que em parte concretizou. É alguém que nasceu remediado, nem rico nem pobre, e que viveu a sua infância num sítio que o marcou muito.

Vila do Conde

Vila do Conde / Caxinas / cultura piscatória. Sou um gajo que tem uma pele dura, porque cresci lutando imenso para chegar a algum sítio. E fui alguém — ainda sou — um bocado precoce. Quando era pequeno acho que era adiantado mental [risos], era um rapaz estranho. Ainda sou.

Os colegas da escola apontavam para si quando passava?

Na escola eu tinha um lado muito desportista, típico da miudagem do final dos anos 60, inícios de 70. As nossas brincadeiras eram fazer distúrbios, não é? Atirar coisas, ir ao cinema e interromper as sessões. A televisão era uma coisa que só se desenvolveu mais a partir do campeonato mundial de futebol de 1966. Quando o Eusébio faz aquela exibição contra a Coreia, o meu pai estava a ver o jogo, ainda na nossa casa em Gaia, dá um salto e quando cai parte o cadeirão! Eu tinha seis anos, achei que aquilo era uma celebração e parti uma taça de ovos [risos]. Encontrava humor e uma saída para o horizonte fechado nestas coisas. Ia à igreja, à catequese. Por outro lado, lia muito. Adorava ir à feira do livro, adorava imagens. Até que tive uma epifania rock.

Como é que essa epifania aconteceu?

O meu pai era chefe de vendas da Ford, de tratores. Ele chegou a conhecer o Henry Ford III. Por isso é que todos os meus carros são Ford. Um dos empregados da Ford Lusitana era o Garcez, dos Arte & Ofício, uma figura fundamental do rock português dos anos 70. Da banda dele vieram depois os Trabalhadores do Comércio. E o Garcez era bigger than life. Muito daquela figura, a forma como ele pegava nos carros que nem eram dele, eram da firma, e os passeava… O meu pai dizia-me: “Vês? Este é um músico!”. Eram os automóveis, o cabelo, a maneira de estar, foi uma epifania. O Garcez, que hoje vive nos Estados Unidos, era uma estrondeira, como eu costumo dizer.

Que idade é que tinha quando teve essa revelação rock?

Tinha 8 ou 9 anos. Com 9 anos fui para Vila do Conde e apanhei as noites de São João, onde havia vários artistas de um género a tocar. Que, no fundo, eram festivais! Artur Garcia, Simone de Oliveira, cheguei a ver a dona Amália Rodrigues e a minha fadista favorita, a Hermínia Silva. Adoro cantores, adoro o palco.

Quando olhava para esses cantores, queria ter uma banda e ser uma estrela, ou queria trabalhar na música de outra forma?

Queria. Eu tocava guitarra com um ténis, era um air guitarist [risos]. Aprendi música, solfejo. Mais tarde considerava-me o Robert Plant das Caxinas. Um dos meus vizinhos era o Dinis Sottomayor, que foi diretor da NTV e depois da RTP, e que tinha uma coleção incrível de vinil. Encontrávamo-nos em casa de amigos e eu aí comecei a ouvir os Doors, Santana, Grateful Dead, Procol Harum, Janis Joplin, Jimi Hendrix, essas bandas todas, com 10 anos. Há aqui uma precocidade. O disco de vinil que eles tinham era, para mim, uma espécie de obra de arte sagrada. Eu, que levo tudo à frente, pegava naquilo com cuidado. Cheguei a ter 30 mil discos de vinil. Uns estão guardados, outros foram vendidos em alturas em que precisei de dinheiro [risos]. Cheguei a ter uma coleção inacreditável. Quando era miúdo lavava pratos em minha casa e a minha mãe dava-me uns tostões. Eu poupava dinheiro, mas gamei alguns discos também.

Roubou discos em lojas?

Sim. Era um bocado trouble maker. Derivado da infância relativamente pobre, remediada, havia uma tendência para o estrondo, para os jovens mal comportados. Era uma espécie de James Dean local, geração perdida [risos]. Depois há outro momento epifânico. Um dia, para aí em 1970 ou 1971, devia ter 12 anos, ouvi na rádio “Riders on the Storm”. Aquele universo sonoro transportou-me para um sítio que eu não conhecia. Mais tarde, quando já podia vir de comboio para o Porto, tenho fotos minhas a comprar discos. Levava-os na mão até ao comboio na Trindade, com medo que mos gamassem. Vivi muito essa época de transição entre a cultura hippie e a cultura freak.

▲ A comprar discos de vinil no centro o do Porto.

Outro aspecto importante era o cinema. Os cine-teatros na altura, e estávamos em pleno período salazarista, eram um escape. Eu ia muito ao Cine-Teatro Neiva, em Vila do Conde, e ainda me lembro do primeiro filme que vi. Chamava-se “4 Dólares de Vingança” e era com um ator que tinha dois nomes: por vezes era o Giuliano Gemma, outras Montgomery Wood. Spaghetti westerns, claro. Lembro-me perfeitamente do technicolor, daquele excesso de cor tipo trip de ácido, que era a tentativa de Hollywood combater a televisão. Aquele universo western bateu-me, até perceber que eram filmados ali no deserto de Almeria, em Espanha [ risos].

A descoberta do sexo

Há pouco disse-me que o seu pai era transmontano e a sua mãe é do Vale do Sousa. Que influência tiveram em si as suas origens?

Isso tudo misturado com a minha origem portuense trouxe-me uma espécie de paixão pela honestidade. O meu pai tinha uma honestidade transmontana que é quase exagerada. A primeira vez que eu fui sozinho ao cinema, ver o “4 Dólares de Vingança”, só podiam entrar maiores de 12 anos. E eu, cheio de medo da autoridade, cheguei-me ao porteiro e disse: “Olhe, eu tenho 11 anos, seis meses e oito dias. Posso entrar?” Ele deixou. E eu pensei: olha, a honestidade compensa.

Imagino que a partir desse dia tenha passado a dizer sempre a verdade…

Digamos que uma boa mentira não atrapalha uma boa história. Porque há graus de mentira. E uma característica que eu tenho é uma lealdade muito grande para com os outros. Mas no Cine-Neiva vi coisas incríveis, lembro-me d'”O Evangelho Segundo São Mateus”, do Pasolini.

Pasolini? Com 12, 13 anos de idade?

Lá está, eu era precoce. E queria agradecer à livraria itinerante da Gulbenkian por isso, mas já lá vou. Havia muitos filmes censurados, como “O Último Tango em Paris”, mas à sexta-feira o Cine-Neiva tinha a tradição de passar “filmes geográficos”, que era o eufemismo do meu grupo para filmes pornográficos. Só que, uma vez, o programador do Cine-Neiva enganou-se e pôs a dar o “Wet Dreams”, sonhos húmidos, um título que à partida… Só que aquilo era do Joe D’Alessandro, da malta do Warhol, e era basicamente uma trip de ácido em performance. Havia uma cena de sexo oral em que as pessoas estavam maradas, mas essa cena, além de ser artística, demorava três ou quatro segundos. O resto do filme eram performances, ballets, gajos a meter ácidos!

Como é que o público reagiu?

Epá, quase que deitavam abaixo o Cine-Teatro Neiva. “O que é esta merda?”, “isto é um barrete!”. Eu ria-me, porque já sabia que aquilo era um filme da onda Warhol. Foi inesquecível ver o proletariado a ser obrigado a levar com um filme tipo Warhol. Mas a minha malta, os delinquentes, já costumávamos ir para a parte de cima do teatro atirar coisas cá para baixo. Até ao dia em que nos impediram de ir para lá. Essa era uma época de mau comportamento, vivíamos uma fantasia.

Os seus pais encaravam bem essas incursões, não eram conservadores?

O meu pai, Artur, era um dandy transmontano, era uma pessoa cujo pai se suicidou porque as pipas de vinho que ele produzia foram envenenadas. A partir daí ficaram mais pobres, ele veio para o Porto com 12 anos trabalhar como marçano, mas manteve essa coisa de dandy. Conhecia muita gente da noite, o Tony de Matos, a Lenita Gentil, frequentava o café Mucaba, em Gaia, onde jogavam bilhar jogadores do FC Porto, que é outra obsessão minha. O meu pai era um bom vadio, ou seja, era muito ligado à minha mãe mas ia aos fados, desaparecia. Era uma figura da noite do Porto. Muito interessado na cultura, no conhecimento, era ele que me levava à Feira do Livro e me dava livros. Faleceu em 1990, repentinamente.

▲ Álvaro costa com o pai, Artur.

Fundamental foi a biblioteca itinerante da Gulbenkian. Eu se li coisas como As Mil e Uma Noites, Jane Austen, William Burroughs, livros até políticos, foi graças à Gulbenkian, que vinha naquelas Peugeots muito antigas. Eles paravam em Vila do Conde de 15 em 15 dias e isso era dos momentos mais brilhantes da minha vida. A leitura para mim sempre foi fundamental. A partir dos 16, 17 anos é que se dá uma alteração na minha vida, que é a descoberta do sexo [risos].

Lá se foram as leituras.

Não, quer dizer… Eu tinha um lado físico muito grande. Era jogador de futebol de praia, parti o braço duas vezes, joguei basquetebol no Desportivo da Póvoa, podia ter sido um bom guarda-redes, treinei no Rio Ave, eu e o João Malheiro invadíamos o campo do Rio Ave. A parte física era muito grande mas eu era muito inocente. Não esqueçamos que na altura o sexo era uma coisa proibida, escondida. O momento de viragem é quando eu vou lavar pratos para a Suíça.

Nas férias de verão?

Sim, tinha lá família. Eu era uma pessoa literata, entrei na Faculdade de Letras com boas notas, era o melhor aluno a história ou filosofia, mas era o pior a matemática. Para mim que adorava a praia, estar fechado nos meses de verão era violento, mas era a única maneira que eu tinha de viajar, não era rico. Então chego à Suíça, em 1979, e vou logo ao Jet d’Eau, que era um lago muito grande em Genebra. Era ali que estavam os hippies todos. Mal cheguei, moreno, sentei-me lá e fui logo engatado por umas loiras suíças. Com 19 anos descobri que tinha um impacto nas raparigas desses países, fui à Holanda, à Suécia, à Noruega, à Dinamarca, à Finlândia, e eu não entendia bem aquela liberdade. Para aquela gente eu, bronzeado, cabeludo, era um gajo exótico. Engatavam-me! Na Holanda então ia aos bares, acabava por ir para casa com alguém e no dia seguinte as mulheres punham-me fora de casa, já tinham tido o que queriam. Enquanto que Portugal era um Afeganistão sexual, praticamente tinhas de ir virgem para o casamento.

À descoberta sexual aliou-se a descoberta das drogas?

Não, isso havia em Portugal, vinham de África. Marijuana potentíssima, que os chamados retornados traziam.

▲ "Joguei basquetebol no Desportivo da Póvoa, podia ter sido um bom guarda-redes, treinei no Rio Ave, eu e o João Malheiro invadíamos o campo do Rio Ave."

Fumava?

Sim, sim. Com 13, 14 anos. Porque em Vila do Conde sempre houve uma grande tradição antifascista, muita gente que estava no exílio, sobretudo em Paris. Era uma terra de artistas. Então havia charros de marijuana verdadeira. Um amigo meu quando fumava dizia que ia pôr “vomvas”, com v, em todo o lado [ risos]. Portanto para mim não foi novo chegar à Suíça e virar freak. O que foi novo foi a reação que eu provocava nas pessoas. Rapidamente me tornei membro de seitas de malucos e malucas durante os meses de verão. Em outubro acabava o meu trabalho e eu ia gastar o dinheiro. Estive em Marrocos, na Turquia, não estive só na Holanda e tal.

Depois de se descobrir o mundo lá fora, como é que se volta para Vila do Conde, para casa dos pais?

Devo dizer-te que tive imensas dificuldades de adaptação. Voltei para a faculdade, e sabes o que é chegar ao Porto com casacos afegãos, cabeludo? Eu tinha um grupo que era uma seita interessante, saíamos à noite, tínhamos interesses culturais. Eu conheci o Abrunhosa em 1979/80, na Faculdade de Letras. Ele teve um grupo que eram os Magrinhos e Feinhos. Eu era uma pessoa, no mínimo, “quem é este gajo?”. A mãe da minha filha, a Paula, esteve um ano a tentar conhecer-me lá [risos]. Eu não dava confias.

As viagens deram-me uma confiança muito grande, mas a vinda para Portugal foi muito difícil. Embora o país já desse sinais de alteração de comportamento social e houvesse uma new wave a aparecer: os GNR, os Ban, os Heróis do Mar, os Xutos e Pontapés, o António Sérgio, o Luís Filipe Barros. Aparecem clubes no Porto como o Grifon’s, o Swing, o Dona Urraca, há concertos no Infante de Sagres… Eu lembro-me de ter conhecido o Reininho a descer Passos Manuel, com a sua namorada espampanante, a Fernanda Gonçalves. Ora, o Porto é uma cidade pesada, operária. O Reininho era ambíguo, tinha aquele cabelo enorme, aquela figura andrógina, meia hippie, meia new wave. Eu já pintava os olhos. Muitas pessoas tinham a ideia de que eu era rabeta! O que ele e eu ouvíamos na rua era… Isto deu-nos uma certa pele dura, sabes?

Trouxe-lhe muitos dissabores fugir à norma?

Uma vez o meu pai encontrou-me à noite num sítio e perguntou-me o que eu estava lá a fazer. E eu perguntei-lhe: “E tu, o que estás aqui a fazer?”. Eu também era um vadio. Trouxe-me dissabores. Eu vinha de comboio de Vila do Conde para a faculdade — só tive automóvel aos 26 anos — e isso estava na minha zona de desconforto, sentir olhares, as pessoas comentavam. Isso deu-me dureza. Não me acabrunhou. E eu também provocava, saía de casa maquilhado, uma vez dei um beijo ao meu irmão. Ao fim de quatro anos a fazer isto — ir trabalhar para a Suíça, gastar o dinheiro a viajar e voltar para o Porto –, o país começou a evoluir.

A Londres dos ácidos e a Califórnia das estrelas de Hollywood

Foi precisamente quando o país se estava a abrir que decidiu ir trabalhar para Londres. Como é que isso aconteceu?

Eu durante a faculdade fiz rádio e é aí que me torno conhecido, através da primeira movida portuense, que era um pouco dirigida pelo João Loureiro dos Ban. Eram os Ban, os Táxi, os GNR, etc. Nós fazíamos espetáculos na Cruz Vermelha e o jornal Se7e, que na altura era o jornal de espetáculos do país, começou a ouvir falar de nós. Quem vem ao Porto para me entrevistar é o João Gobern. Claro que o embebedei logo, levei-o a jantar e a almoçar. E ele lá fez o artigo sobre essa malta, onde eu estava. Um dia, a RTP chama-me para fazer um programa de TV chamado “Rock em Português”. Que nunca ninguém viu, nem eu, porque eu não sabia o que estava a fazer! O produtor era o Isolino de Sousa, um dia ele chama-me e na secretária estava o jornal Se7e. Ele tinha lido o artigo e é aí que eu passo para a TV, coisa que eu nunca tinha imaginado no raio da vida. Foi no dia 7 de março de 1984. Eu sei porque o Porto ia jogar com o Shakhtar Donetsk para a Taça das Taças.

Pela primeira vez fez-se um programa da manhã a partir do Porto. Eu para chegar a horas não me deitava, ia para o Swing e depois ia direto para o programa da manhã. Depois então fiz o “Videopólis”, que era um programa de vídeoclipes, e foi confuso para mim começar a ser conhecido na rua. Depois do “Videopólis” é que vem o convite da RTP para ir para Londres fazer uma coisa chamada “Via Rápida”. Recebo um telefonema a perguntar se eu queria ir fazer um programa em português com a produtora Music Box, que pertencia à Virgin. Eu disse logo que sim e fui, em junho de 1988.

▲ "Essa história do sexo, drogas e rock'n'roll... Não vou dizer que não existiu, mas é exagerada."

Foi uma mudança grande?

Eu chego a Londres a pensar que se ouvia o que se ouvia no Porto, que era o chamado rock cinzento, Echo & the Bunnymen, Joy Division. Quando chego lá vejo gajos no meio da rua a gritar “acid!”, gajos vestidos com boca de sino, dance music, as raves, um sol fabuloso, eu comecei a traduzir essa realidade para Portugal. A primeira rave a que eu fui, pensei que estava num dos quadros de Hieronymus Bosch, era um delírio absoluto! Eu fui-me apresentar ao Music Box e eles deviam estar à espera de um Borat, avant la lettre. Só que em dois dias o Alvarinho apareceu de chancas. Levaram com um gajo do Porto.

Começou uma vida de sexo, drogas e rock’n’roll?

Essa história do sexo, drogas e rock’n’roll… Não vou dizer que não existiu, mas é exagerada. E nem foi no Reino Unido que estive ligado a algumas experiências. Eu fui para Inglaterra para trabalhar. E como estrangeiro que era, tinha de ter algum cuidado. O que se vivia em Londres era uma vibração estética que contrastava com a nossa cultura do rock de gabardina. Era só dance music, eu levei com os Happy Monday, com os Stone Roses, com o chamado Madchester, fui a raves, levei com o house de Chicago, e comecei a fazer programas sobre isto. No início, a malta ficou um bocado confusa, porque aquele tipo de som não era recebido cá.

No meio disso tudo, como é que vai parar à BBC?

Eu tinha um amigo, que era o José Bastos, que era funcionário da BBC World Service. E convidou-me. Na altura quem estava na BBC era o José Rodrigues dos Santos e o falecido Fernando de Sousa, de quem tenho uma saudade enorme. A BBC era pensada de duas maneiras: para África, como é hoje, e para Portugal Continental. Então durante a semana eu estava na Music Box. E depois, como era o único solteiro, entrava à sexta-feira na BBC e só saía à segunda.

Como é que a trabalhar 7 dias por semana tinha vida para ir a concertos e raves?

Tinha uma energia inesgotável. Aquilo parecia-me um sonho. Toda a minha vida profissional tem uma coisa importantíssima, que é a ideia de que ma podem tirar de um dia para o outro. Porque eu nunca pensei que fosse possível ter profissão nesta área. Por isso é que o meu pai me dizia assim: “Estás armado em artista… E a matemática, filho?” Ser profissional de comunicação social é um sonho. Porque não me parecia possível. Hoje devias estar a entrevistar o Álvaro Costa professor de inglês.

Os seus pais ficaram desiludidos com o seu percurso?

A minha mãe não. E defendia-me dos estrondos que eu dava. Por exemplo, eu saía à noite e, quando o meu pai chegava a casa, ela fechava a porta do meu quarto, para ele pensar que eu estava a dormir. Até ao dia em que ele descobriu que eu não estava lá. O meu pai faleceu em 1990. Viu a minha ida para Londres, mas faleceu muito de repente. Espero que o meu pai, onde quer que esteja, me perdoe alguns delírios, algumas discussões que tivemos. Acho que ele teria gostado que eu tivesse seguido uma profissão académica. Daí a matemática, que ele dizia que era a enxada de todos os cursos. Para ele, a minha vida rock’n’roll e da rádio era perigosa.

Estava em Londres quando ele faleceu?

Estava no Porto, por acaso. De férias. E passados três dias tive de ir embora, porque tinha uma entrevista com o Michael Hutchence, dos INXS. Que era muito importante para a Music Box. Que faleceria pouco tempo depois.

A morte do seu pai representou o fim da inocência?

Foi, foi. Eu andei um ano assim meio… Incrédulo. Foi o meu último ano de Londres e estou convencido de que foi uma das razões pelas quais eu fui para a Califórnia. Eu fui lá parar porque vi o filme “Easy Rider”, porque houve Woodstock. A América era algo crucial para mim. Curiosamente fui primeiro a Macau, ver os GNR. Passava o tempo em Macau a comprar roupa. Na altura tinha duas opções: ou ia para Califórnia, que era o meu sonho, ou ia para Oriente, porque Macau ainda era território português.

Foi para a Califórnia já com alguma coisa concreta em vista?

Eu estava era cheio de apanhar frio em Londres. Era o fim do Thatcherismo, que foi um período muito duro, e deu-me na cabeça. Depois de Hong Kong, meti-me no avião e fui para São Francisco. Porque era a capital da cultura literária, da Beat Generation, Kerouac, Lawrence Ferlinghetti, City Lights Bookstore, tudo isso. Cheguei lá e não fazia a mínima ideia de onde estava, aluguei um carro e tive de aprender a conduzir aquilo numa garagem enorme, deu-me na cabeça e fui para Los Angeles.

Sem qualquer plano profissional?

Nenhum. Nessa altura ainda estava com contrato com a BBC e com a RTP. Numa noite, em L.A., deu-me na cabeça e aluguei uma limusine, andei por toda a cidade. Era engraçado porque ele parava num bar ou num clube e as pessoas ficavam sempre à espera a ver quem sai, e quem saía era eu. Num desses sítios, o Central, que viria a chamar-se Viper Room, estavam a filmar o”The Doors”, aquelas cenas interiores em que o Jim Morrison está a cantar. Eu quando vi aquilo, pá, percebi que ia ser a minha cidade.

▲ "Começou a dar 'Born to Be Wild', dos Steppenwolf, que é uma das minhas bandas favoritas. Era Deus a dizer-me que aquela era a minha terra."

Mais uma epifania.

Voltei a Los Angeles em novembro desse ano, estou a conduzir o meu carro por Wilshire Boulevard, que tem 100 quilómetros, e quando estava a chegar ao mesmo hotel onde tinha estado, o Miramar Sheraton, começou a dar “Born to Be Wild”, dos Steppenwolf, que é uma das minhas bandas favoritas. Era Deus a dizer-me que aquela era a minha terra. Acabou o contrato e decidi ir viver para a Califórnia. Procurei casa em L.A. e fui a um café chamado Congo Square, sofás velhos, gente a cantar, o microfone aberto para quem quer dizer poemas, disparates, tudo. Naquela tarde de outubro de 1991 estava a chover, o que era raríssimo ali. O café estava cheio e só havia um lugar, um sofá todo roto, que por acaso era ao lado do meu. Senta-se lá uma rapariga, que viria a ser a minha namorada americana. Lisa Kirk. Estivemos a falar durante seis horas. Se fosse na Europa, eu estava num hotel magnífico e com o clima que se criou convidava-a a vir comigo. Mas pensei: estou na América, os dates, aquelas tangas… Demorei uma semana para lhe ligar outra vez. Tivemos um date que foi num ginásio. Califórnia, baby!

Ficou por amor romântico, ou por amor ao trabalho?

Nessa altura foi fundada a rádio Energia, comecei a trabalhar para a Music Box como correspondente, para a Rádio Comercial, para a RTP e para jornais. Ou seja, eu durante três anos fui o entertainment reporter. Fui aos Emmys, fui aos Óscares. Entrevistei o Mel Gibson, o Arnold Schwarzenegger, que tem um braço maior do que eu, o Johnny Depp, que é de todos os nomes aquele de quem fiquei mais próximo na altura. Porque é que eu fiquei na América? Porque estava apaixonado, porque fiz muitos amigos e porque adorava viver lá. Era o meu sonho. Fiquei lá até 1994 e só voltei porque tive problemas de ordem económica, um problema com os impostos em Portugal, porque ganhava dinheiro cá e lá, umas merdas assim. E por causa da minha mãe. Voltei com bilhete de volta mas, na altura, foi fundada a Antena 3.

Ainda sobre a vida Hollywoodesca, porque é que foi de Johnny Depp que ficou mais próximo? Por ele também ser músico?

Quando eu estive em Londres havia um artista que era o Alfred Johnson, que fez uma música chamada “Chuck E’s In Love”, sobre Chuck E. Weiss. O Chuck tinha um figurão parecido com o do Tom Waits, e disseram-me para eu, na segunda-feira à noite, ir ao clube onde tinha visto o filme dos Doors a ser filmado, porque o Chuck estaria lá, e que depois apareceria o Johnny Depp, o Tom Waits, a Winona Rider, etc. Aquilo tinha sido um sítio histórico do pop rock americano e eu fui. A partir daí tornei-me um fanático daquilo, era o jardim zoológico completo. O Johnny Depp depois comprou esse sítio e chamou-lhe Viper Room. Ora, eu vivia a 100 metros do clube, andava sempre por ali, e há uma noite em que eu encontrei o Chuck E. Weiss já um bocado tocado, na liquor store em frente, e ele convida-me a ir lá. Quem é que estava no Viper Room? Courtney Love, o elenco do Friends, o Evan Dando e uma série de nomes que não me recordo, porque era a pré-inauguração!

Era um clube privado?

Não, podia comprar-se bilhetes. O Johnny Cash tocou lá, eu vi-o lá. Black Roses, Red Hot Chili Peppers, etc. Tinha era uma coisa muito engraçada, que era uma parede falsa, para onde iam o Johnny Depp e os amigos, mas ele andava por lá, fez aquilo pelo amor à música. Eu vi lá o River Phoenix na noite em que ele morreu. Nessa altura havia uma epidemia de speedball, uma mistura de cocaína e heroína, puríssima. Nessa noite o Johnny Depp estava em palco com uma série de músicos. O River faleceu na rua, em frente ao clube, embora nem todos nos tenhamos apercebido.

Como é que acabou a relação com a sua namorada da época?

A minha namorada americana mandou-me as malas pela janela fora. Mesmo à americana. Portei-me mal.

Como é que se portou mal?

Mulheres [risos]. E portanto fui expulso. Fui viver para um motel de prostitutos, como se fosse um gajo estudante de representação. Tudo o que te acontece em L.A., devido à carga semiótica, tudo parece um filme.

Teria sido perigoso para si ter ficado a viver na Califórnia mais tempo, por causa das tentações, dos muitos desvios?

Sim e não. Sim porque é uma cidade apelativa ao pecado, transporta-nos para um determinado universo sem moral. Não porque eu tenho uma grande fundação sólida e moral. Eu sei o que tu queres dizer, e a questão da sobrevivência pode acontecer. É uma cidade perigosa, mas eu tinha um delírio pela própria natureza plástica da cidade. Mente-se muito lá. Drogas não vou dizer que não experimentei, estaria a ser desonesto, mas não sou alguém demasiado fácil para cair no que não quero. E não é preciso ir a L.A. para haver drogas. Aquela coisa das festas, das orgias, às vezes é muito exagerada. L.A. também é uma cidade puritana, é uma cidade que se deita muito cedo e acorda cedo, que trabalha de sol a sol. Eu vejo tanto ou mais drogas em Portugal.

Foi muito difícil voltar a Portugal, aos olhares, aos cochichos?

Foi. Eu não queria voltar, e não vinha com a ideia de voltar de vez, mas com a fundação da Antena 3 e o nascimento da minha filha, que nasceu em 1999, a responsabilidade e o amor que eu tenho por ela evitava que eu fosse para L.A. à aventura. Eu estou aqui a contar estas histórias, e muitas mais há. Fiz um estágio no Jay Leno, por exemplo. Fiz milhões de coisas e na altura contava, mas em determinado contexto podiam parecer big mouth, podiam soar a “este gajo tem a mania que é bom”. Eu ouvia essas coisas e não sou assim. Mas concordo que numa altura, talvez para me manter ligado àquele sítio, exagerava. Hoje falo de coisas, de ícones pop e da TV, que a maior parte da miudagem conhece e são normalíssimos. A minha geração, de alguma forma, olhava-me como o gajo marado que tinha ficado doido em L.A.. Em parte sim, em parte não, porque eu tenho muitas histórias para contar. E a integração disso no meu ritmo comunicativo dava um certo sal e pimenta à forma de falar. No início dos anos 90 senti-me deslocado aqui. Mas acabei por ficar.

Pelo amor pela Paula e pelo nascimento da Francisca?

Ser pai é uma coisa de outro planeta, é uma responsabilidade cósmica. Já voltei a L.A. umas 10 vezes, continuei a viajar pelo mundo e não perdi a esperança de voltar a viver e trabalhar lá.

Uma provocação: é como o Julio Iglesias e tem filhos em vários sítios?

Hmmm… Opá…

Teve cuidado?

Nunca tive nenhum. Eu vivi o período pré-SIDA… Isto pode soar mal, mas quem esteve quase do outro lado, como eu, quase morto, tem pouca preocupação com o que dizem: acho que representei bem o meu país [risos].

▲ "A minha geração, de alguma forma, olhava-me como o gajo marado que tinha ficado doido em L.A.. Em parte sim, em parte não."

“Break on through to the other side”. Entre a vida e a morte

Foi em novembro que sofreu um AVC, que antes se pensava ter sido um AIT – Ataque Isquémico Transitório. Há um antes e um depois desse momento?

Há, sem dúvida. Isso aconteceu ali, naquele sofá. Eu tinha regressado de Boston e quem estava comigo era a Paula, porque eu telefonei-lhe a dizer que não me estava a sentir bem, e o Jorge Romão, dos GNR, que mora ao lado da minha porta.

Consegue arranjar uma explicação, um antecedente para o que aconteceu?

É assim, eu durante vários anos trabalhei bastante. Era o Online 3 com o Sérgio Sousa, o Portugal 3.0, o Jornal 2 com o João Fernando Ramos, a minha carreira de DJ, os eventos, eram muitas coisas. Entre 2010 e 2015, todos nós portugueses sofremos um bocadinho. Eu tive cortes brutais, trabalhei o dobro para ganhar metade. Houve um esforço muito, muito grande. Hoje, o meu estilo de vida mudou completamente.

Não vou ser nenhuma Maria Madalena, assumo a minha responsabilidade, mas vou-te contar como é que isto se passou. No ano passado fui quatro vezes aos Estados Unidos. Em novembro vim de Boston — cheguei cá com a ideia de que o Trump ia ganhar as eleições –, fiz Boston-Lisboa, depois apanhei a ‘carreira’ para cá, cheguei ao Porto às 11h, vim a casa tomar banho, fui para a RTP falar com o Germano Almeida e com o Nicolau na Praça da Alegria sobre as eleições americanas. À tarde fiz o Portugal 3.0, à noite fiz o Online 3, depois estive acordado toda a noite a ver as eleições. No dia seguinte à tarde fiz o Portugal 3.0, rádio. À noite fui ver filmes e pôr a minha escrita em dia, e senti-me… Esquisito. Mas pensei: amanhã vai passar. Não fui ao médico, devia ter ido. Achava que era imortal. Na sexta-feira senti-me mal, dormi um bocado e quando acordei estava mal, nem me conseguia levantar, tiveram de vir os paramédicos.

Então isso aconteceu quando estava a dormir?

Foi acontecendo. Eu vim de Boston sedado como um pêro. Além do mais, eu nunca ia a um hospital, não havia nada que indicasse… E fui para o Hospital de Santo António.

Quando acordou no hospital, tinha noção do que lhe tinha acontecido?

Posso dizer que estive entre Twin Peaks e a Twilight Zone, ali algures. Sinceramente, na minha tola eu pensei que era um ator no “Voando Sobre um Ninho de Cucos”. Estar internado num hospital parecia-me irreal. Tive visitas que vão desde o Manuel do Laço ao presidente Rui Moreira, entre outros amigos, e só depois ao ver fotografias é que me recordei. Estava-me sempre a rir, drogado com certeza. Passei uma noite miserável em que até telefonei para casa, tive um agravamento da situação em que acho que cheguei ali às portas do São Pedro mas ele mandou-me cá para baixo.

Achou que ia morrer?

Achei que podia estar breaking on through to the other side. Voltei para trás. Mas deixei de andar. Para um gajo como eu isso foi uma coisa… Saí da neurologia do Santo António e passei para o CRN [Centro de Reabilitação do Norte], onde estive internado dois meses e tal. O fundamental foi que a cabeça, o pensamento, manteve-se rápido e seguro. Que era o fundamental. Eu lutei muito, esforcei-me muito, fui de um rigor brutal. As pessoas têm uma ideia errada a meu respeito, porque só conhecem o lado mais divertido, mais extravagante. Há um certo expressionismo em mim que não é real, porque eu sou também uma pessoa muito disciplinada, anglo-saxónica. Talvez as pessoas não acreditassem que eu lutasse tanto, que enfrentasse a dor da recuperação.

O que é que se alterou para sempre na sua vida?

Em primeiro lugar, o sentido da finitude, da mortalidade, que eu não tinha. Sempre levei tudo à frente. Em segundo lugar, maior empatia para com a fragilidade e a doença. Tu ouves falar de alguém que teve um ataque e anda de cadeira de rodas, tens uma empatia mas não tens aquela coisa de a sentires. Comecei a sentir isso. Em terceiro lugar, uma maior perceção da dimensão humana, da sobrevivência. Vi pessoas em estados muito maus, com limitações graves para toda a vida. Estava lá um gajo que caiu numa piscina e ficou tetraplégico, por exemplo. Há ali uma concentração da condição humana…

Ontem [terça-feira, 18 de julho] fui ver o Salvador Sobral e ele tem uma marcha fúnebre, uma canção de hospital. Eu há seis, sete meses, não a teria entendido. Deu-me uma maior sensibilidade ao sofrimento. Vou recordar eternamente muitas imagens, muita dor, gente em estado muito difícil. Não é o cliché da vida ser feita de pequenos nadas, como diz o poeta, mas é feita de muitos nadas também. Agora sinto menos preocupação com o que dizem ou não dizem. Quando estás na fronteira entre a vida e a morte, regressas melhor ser humano.

Que limitações é que sente?

Ainda não ando a 100%, não corro. Desço as escadas como as velhinhas agora. Prometi a mim mesmo que vou fazer a Maratona de Boston um dia [risos]. Sempre fui um gajo atlético, mas não me cuidei tanto nos últimos anos. Hoje sou super rigoroso. Fisicamente estou como nunca estive, já consegui bater a diabetes, nunca mais comi um bolo, nunca mais pus um grama de açúcar, não como nada refinado. Também não vou entrar na onda fundamentalista, cada um segue o seu caminho. Um acidente destes pode acontecer a qualquer um, estão lá jovens. Acredito que voltarei perto dos 100%, quero viajar outra vez de avião, quero ir na rua e esquecer que tive aquilo.

Qual foi o seu maior medo perante a perspetiva da morte?

Não ver a minha filha crescer. Não ser avô [risos]. É boa esta, não é? No outro dia pensei nisso, que quero ser avô. Descobri que tenho 57 anos e o que sinto agora é uma gana de futuro, de viver e de fazer mais coisas.

▲ "Quando estás na fronteira entre a vida e a morte, regressas melhor ser humano."

Em agosto faz 58 anos. A ideia do Álvaro Costa sexagenário não o assusta?

Assustava-me antes, a tal red line dos 70, 80 anos e esperança média de vida do ser humano. O meu medo agora foi que eu nunca visse um neto. Isto pode parecer patético! E a minha mãe, que ainda está viva, tem 81 anos e é um figurão, eu sei que para ela tudo isto foi de uma violência extrema. Pensei mais na reação das pessoas mais próximas do que na minha.

E como profissional? Teve medo de ser deixado para trás?

Não pensei nisso, sinceramente. E cada vez penso menos. Como profissional acho que vou regressar melhor, porque a dimensão humana que obtive com esta experiência é única. Pela primeira vez o meu trabalho não se fez. Não fui útil. Acho que muita gente sentiu a minha dimensão numa forma diferente, e houve um oceano de carinho em relação a mim que me deixou muito feliz. Houve uma altura no Santo António em que tive de dizer aos meus amigos: “Atenção que isto não é uma rave”.

O meu primeiro trabalho depois disto foi o Jornal 2 com o João Fernando Ramos e foi outra coisa, que eu ontem revelei ao Salvador Sobral. Fui júri do festival da canção no Porto, com o Hélder Gonçalves e com o André Tentúgal. Ninguém viu, mas eu fui lá de cadeira de rodas. Fui e voltei para o hospital a seguir. Tudo isto me tornou mais humilde. Considero-me alguém que pode fazer outras coisas, gosto de eventos. Um dia já pensei que posso entrar numa carreira académica. Se eu deixar de fazer TV ou rádio, fico com a sensação de que fiz alguma coisa de jeito, que tenho um currículo interessante. Se acabasse hoje, acabava. Não ia ficar agarrado à consequência de não fazer mais. Tive uma vida colorida. Como é que um rapaz remediado de Vila do Conde nascido em 1959 chegou a ver os gajos que estavam nos pósteres do meu quarto? Ainda me parece um sonho.

Do rock’n’roll para a política

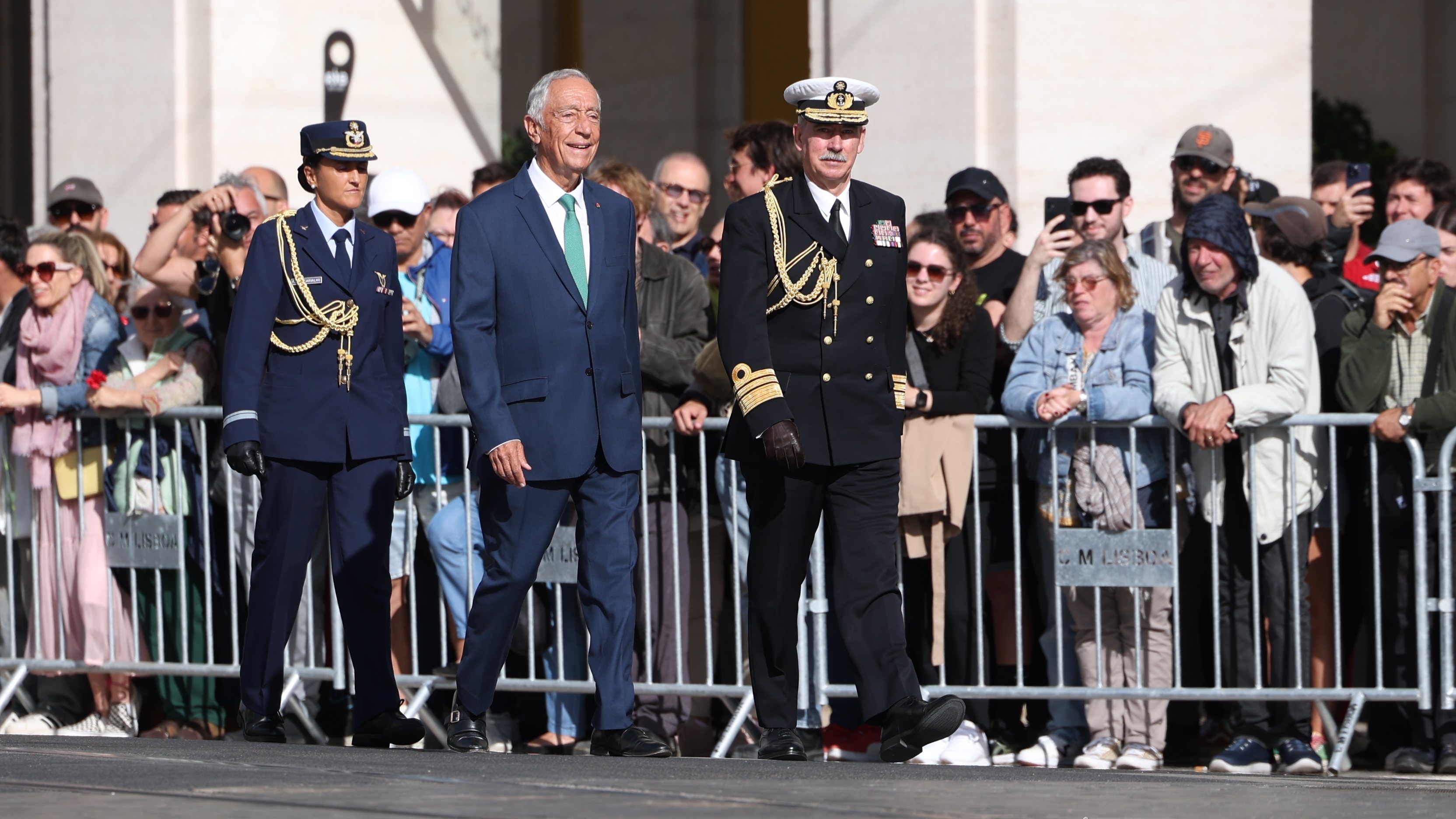

O que é que lhe falta fazer? No dia 1 de julho vi-o em cima de um palanque a ser apresentado como primeiro suplente de um movimento político que vai disputar as eleições autárquicas do Porto. Quer ser vereador?

Sim, acho que posso vir a ter uma carreira política. Eu tenho uma noção da pólis como serviço. Adoro a ideia do serviço. Não tenho uma ideia partidocrata, não suporto o lado carreirista partidário. Considero-me um esquerdista de direita, percebes o que quero dizer?

Nem por isso.

Alguém que adora o serviço social, que adora que o Estado funcione, que haja cuidado com o desfavorecidos, e que ao mesmo tempo haja empreendedorismo. A minha candidatura como suplente na lista do Rui Moreira tem a ver também com o facto de se apresentar fora dos partidos.

▲ Os Doors são a sua banda favorita, a meias com os Led Zeppelin. © Ricardo Castelo/Observador

Ricardo Castelo/Observador

Quando é que foi convidado?

Foi mesmo agora, em junho. Aceitei em dois segundos. Com a idade a avançar, sinto que um dia poderei ser útil.

Em que pelouro é que se vê a prestar serviço?

Numa área cultural que juntasse a baixa e a alta cultura. Acho que na política cultural falta o popular de qualidade. Ou se vai para o popularuxo, ou então para as clientelas mais exigentes. Por exemplo, eu gostava de fazer uma recolha do hip-hop de bairro do Porto. Cada bairro tem um sotaque diferente. Seria interessante uma “Liga dos Últimos” assim, recolher o que há na cultura popular nesse campo.

Está preparado para a eventualidade de ser chamado por Rui Moreira a assumir a função de vereador?

Se isso acontecer assumirei as responsabilidades, como sempre assumi na minha vida. Neste momento o Porto tem uma vereação extraordinária, deixada por Paulo Cunha e Silva, uma figura gigantesca que deu à cidade uma série de elementos que ajudou a torná-la mais aberta. Mas acho que há um espaço popular de qualidade, uma Casa da Música mais popular se quisermos, porque há gente com talento que precisa de o focar. Há um projeto com o Johnny Depp — não tenho nenhuma paixão pelo homem! –, porque ele é um consumidor de vinho do Porto. Eu gostava de trazer gente, de trazê-lo ao Porto e homenageá-lo, pela Confraria. O next level do Porto, que já é uma cidade aberta, seria trazer para o Porto um grande evento internacional que tivesse a ver com a pop cultura. São coisas que eu tenho na cabeça.

Lá fora disse-me que a “Liga dos Últimos” era a sua obra-prima…

Um programa que nunca teria acontecido nesta época das redes sociais.

Por causa da susceptibilidade expressada a todo o momento nas redes sociais?

Evidente. A “Liga dos Últimos” começou por ser “N Amadores” na NTV, que depois foi comprada pela RTP. O programa era, acima de tudo, uma glorificação da excentricidade existencial do povo português. Como é que um país tão pequenino consegue ter tanta cultura? Não era um programa sobre futebol, era um programa sobre a exaltação dessa cultura popular, era sobre coisas como o facto de o meu pai ter conhecido a minha mãe nas equipas amadoras do Bonfim, de eu ter sido apanha bolas no Rio Ave.

▲ © Ricardo Castelo / Observador

Ricardo Castelo/Observador

As acusações que tiveram foi de se aproveitarem das pessoas?

Dos desdentados, das pessoas que bebiam, acusaram-nos de haver uma certa exploração disso. E eu perguntava: falamos todos como na linha de Cascais? Somos todos jovens, magros e bonitos? Somos todos surfistas? Não fomos feitos de milhares de coisas? Ok, há problemas de alcoolismo em Portugal. Há problemas de pobreza, há problemas de cultura. Mas a “Liga dos Últimos” não era um Ministério, era um programa que contava histórias. E as pessoas nem imaginam a quantidade de material que nunca foi para o ar. Histórias de zoofilia, sandes de atum que curavam o diabo nas pessoas! Nós próprios colocávamos uma linha. O minhoto não tinha muito a ver com o transmontano. O minhoto é fino, conta histórias. O alentejano dava-nos a volta.

Com o Facebook, o programa teria sido completamente dizimado, quando o que havia era um amor profundo por essa excentricidade, pelos clubes de bairro, pelas pessoas que davam muito do seu tempo. E depois, claro, a figura inacreditável do professor Hernâni Gonçalves. A única pessoa que conheço que era capaz de, numa só frase, falar de francesinha, comida japonesa, Shostakóvich, bombos e couratos com pêlo. Tenho uma saudade enorme dele. Era como um segundo pai.

Qual foi o pior entrevistado da sua carreira?

O Mark Knopfler.

Foi antipático?

Estava muito professor de inglês. Foi o mais complexo porque não colaborava, era só sins e nãos. Divertidíssimo foi o Bob Gillespie dos Primal Scream. Eu não percebia nada do que ele dizia, tive de dizer que sim a tudo. A entrevista mais fantástica, por ter corrido bem, foi o Mel Gibson. Ele tem um feitio marado e nesse dia havia pessoas que saíam da sala onde ele estava a chorar. Eu acho que ele estava assim um bocado alterado, mas consegui pô-lo bem disposto. O Stevie Wonder grava todas as entrevistas, tu estás a falar com ele e ele está a gravar. Robert Plant e Jimmy Page, claro, que são ídolos meus e figuras carismáticas. Gostei muito do Billy Corgan, porque representa uma época. Fiz mais de 900 entrevistas, ficava aqui para sempre!