Índice

Índice

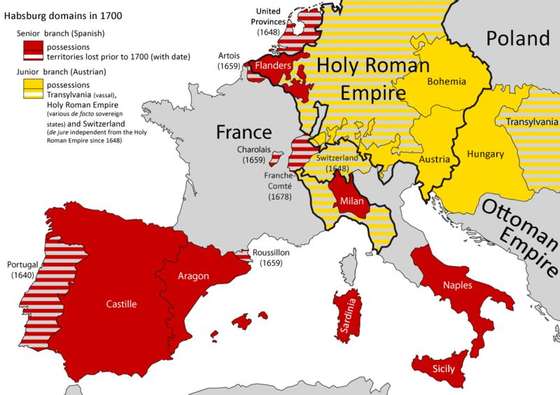

Embora Portugal fique situado bem longe dos domínios ancestrais da família Habsburgo, os caprichos da história e as estratégias matrimoniais das monarquias europeias levaram a que entre 1580 e 1640 o país fosse governado por três reis Habsburgo. Curiosamente, 281 anos depois de Portugal se ter libertado do jugo Habsburgo, as histórias do nosso país e desta poderosa família voltaram a cruzar-se, quando Carlos I da Áustria, o último imperador Habsburgo, foi exilado na ilha da Madeira, após o desmembramento do seu império, no rescaldo da I Guerra Mundial. Carlos não desfrutou durante muito tempo dos encantos da “Pérola do Atlântico”, uma vez que chegou em Novembro de 1921 e em Março de 1922 sucumbiu a uma pneumonia, com apenas 34 anos. Foi sepultado na Igreja de Nossa Senhora do Monte, no concelho do Funchal, mas, de acordo com a sua vontade, o coração foi retirado do corpo e remetido para a abadia beneditina de Muri, perto de Zurique, fundada em 1027 por Radbot de Klettgau, um dos fundadores da dinastia e o construtor do castelo que lhe deu nome.

A capela que alberga o túmulo de Carlos I de Áustria, na Igreja de Nossa Senhora do Monte, na Madeira

Os quase nove séculos que medeiam entre Radbot e Carlos I são o objecto de Os Habsburgos: Ascensão e queda de uma potência global, um livro de mais de 500 páginas da autoria de Martyn Rady, professor de história da Europa Central no University College de Londres, lançado em 2020 na Grã-Bretanha (como The Habsburgs: The rise and fall of a world power) e que chegou recentemente às livrarias portuguesas pela mão da Temas & Debates, com tradução de Diogo Marques.

A capa da edição portuguesa do livro de Martyn Rady

É uma obra sólida e densa, mas acessível ao leitor não-especializado, e vem colmatar uma lacuna na edição nacional, uma vez que a (também recomendável) História do Império Habsburgo (The Habsburg Empire: A new history), de Pieter M. Judson, editado em 2019 pela Book Builders, está focado apenas no período entre 1780 e a dissolução do Império.

As origens dos Habsburgos

Apesar de os Habsburgos terem ficado vinculados no imaginário popular à Áustria e à Hungria, as suas origens estão no norte da Suíça, na Alsácia e no Sudoeste da Alemanha. Radbot de Klettgau (c.985-1045) costuma ser creditado como tendo erguido o castelo de Habsburgo e fundado a abadia de Muri, dois elementos fulcrais da identidade da família; não é certo se o primeiro Habsburgo a assumir tal nome – em vez de Klettgau – terá sido Werner (c.1025-1096), o filho de Radbot, ou Otto II (?-1111), filho de Werner. A informação sobre esta época é nebulosa, por um lado porque os Klettgau/Habsburgos eram então pequenos senhores feudais na fronteira entre o que é hoje o Sudoeste da Alemanha (no que é hoje o estado de Baden-Württemberg) e o Norte da Suíça (cantão de Aargau), por outro porque os Habsburgos se afadigaram, mais tarde, em forjar uma “narrativa” grandiosa para ganhar legitimidade dissimular as suas modestas origens.

Uma dessas narrativas auto-promocionais envolve a origem do nome da família: durante uma caçada nas suas terras junto ao rio Aar, Radbot terá perdido o seu falcão (“Habicht”, em alemão) e, após muito procurá-lo, deparou-se com ele pousado num penhasco sobranceiro ao Aar, o que o inspirou a erguer uma fortaleza naquele local. Esta terá sido baptizada como Habichtsburg, nome mais tarde encurtado para Habsburg. Esta “origem” é provavelmente fantasiosa, pois decalca lendas medievais mais antigas sobre senhores feudais, falcões e castelos, e ocultará uma etimologia mais prosaica: o castelo está situado junto a um vau (“Hab”) no rio Aar.

Castelo de Habsburg, Aargau, Suíça: nenhum elemento do actual edifício corresponde ao castelo original, de que apenas restam ruínas

Paulatinamente, os condes de Habsburg foram ganhando proeminência e territórios, graças à lealdade demonstrada aos imperadores germânicos, e, no vazio de poder (conhecido como Grande Interregno) que se seguiu à deposição, pelo papa, do imperador Frederico II, em 1245, o conde Rudolfo de Habsburg (1218-1291) foi eleito pelos seus pares como Rudolfo I da Alemanha, em 1273. O Vaticano nunca chegou a atribuir a Rudolfo a coroa do Sacro Império Romano-Germânico, mas as guerras (vitoriosas) que Rudolfo travou com Ottokar da Boémia (outro candidato ao trono imperial) acabaram por resultar na dilatação do domínio dos Habsburgos à custa dos territórios de Ottokar: os ducados da Áustria e da Estíria.

Manipulando a História

As conquistas alcançadas por Rudolfo predispunham a pensar que a casa de Habsburgo estaria em posição para suceder à casa de Hohenstaufen (que se extinguira com Frederico II) na liderança do Sacro Império Romano-Germânico, mas não foi esse o entendimento dos restantes príncipes alemães e os Habsburgos não só viram frustradas as suas ambições imperiais durante as gerações seguintes, como foram remetidos para um plano secundário. Porém, não ficaram parados durante esta “travessia do deserto” e trataram de forjar uma nova identidade, trocando as raízes suíço-alsacianas por raízes austríacas, através da apropriação do legado da antiga e prestigiada dinastia Babenberg, que se orgulhava de laços com imperadores romanos e bizantinos, mas se extinguira em 1246. Coube a Alberto II, o Manco (1298-1358) a transferência da corte Habsburgo do Aargau para Viena, passo crucial para a associação entre a família e a Áustria.

Alberto II era conhecido como o Manco, mas também como o Sábio – o pintor flamengo Anton Boys (c.1530-1593), autor deste retrato, escolheu gravar no quadro a segunda opção, o que não é de estranhar, já que o seu patrão era arquiduque Fernando II da Áustria (1529-1595). Este deu decisivo contributo para a propaganda Habsburgo, encomendando a Boys numerosos retratos de Habsburgos proeminentes (vivos e falecidos) e quadros ilustrativos da história (real e imaginada) e do cerimonial dos Habsburgos

Se os Babenberg já tinham criado para si mesmos a aura de um passado grandioso, os Habsburgos foram ainda mais longe nas efabulações: atribuíram a fundação do Castelo de Habsburgo a um nobre romano exilado para Norte dos Alpes e forjaram documentos comprovando a sua ascendência na nobreza romana – o fito era, obviamente, apresentarem-se ao mundo como estando predestinados para governar o Sacro Império Romano-Germânico. Um dos elementos mais importantes desta mega-operação de relações públicas foram cinco cartas (astuciosamente interligadas) forjadas de acordo com as instruções de Rudolfo, o Fundador (1339-1363), filho de Alberto II, o Manco, que Rady classifica como “o empreendimento mais ambicioso de falsificação na Europa medieval desde a Doação de Constantino do século VIII, que tinha nomeado o papa como o soberano supremo da Cristandade”. Uma das cartas, atribuída a Júlio César, ordenava aos austríacos que aceitassem como governador o seu tio, que, claro, era apresentado como um remoto antepassado dos Habsburgos.

Estas diligências acabaram por produzir fruto a 16 de Março de 1452, quando Frederico (1415-1493), que tinha sido eleito pelos príncipes alemães em 1440 como rei da Alemanha, foi corado em Roma pelo papa Nicolau V como o sacro imperador romano-germânico Frederico III.

O sacro imperador romano-germânico Frederico III, num retrato atribuído a Hans Burgkmair, o Velho (1473-1531)

Frederico III prosseguiu activamente a dilatação e consolidação da lenda Habsburgo e da identificação da família com a Áustria e com o governo do Sacro Império. Por esta altura ganhara grande popularidade na Europa Central a Crónica austríaca dos noventa e cinco senhores (Österreichische Chronik von den 95 Herrschaften), de Leopold von Wien (c.1340-1400), bem outras crónicas livremente derivadas desta, compondo uma intrincada e incongruente efabulação que faziam a fundação da Áustria remontar ao 810.º ano após o Dilúvio, pela mão de um patriarca bíblico inventado, atribuíam a fundação de Viena a Júlio César, faziam a genealogia dos Habsburgos remontar aos patriarcas bíblicos e aos reis de Israel e colocavam a história dos Habsburgos a par com a dos impérios assírio, persa, greco-macedónio e romano.

A esposa portuguesa

A viagem de Frederico a Itália, em 1451-52, serviu também para que se casasse com Leonor (1434-1467), filha de Duarte I de Portugal; o casal encontrou-se pela primeira vez em Siena, em Novembro de 1451, sob os auspícios do bispo Enea Silvio Piccolomini (conselheiro de Frederico e futuro papa Pio II), ocasião que foi imortalizada num fresco de Pinturicchio. Depois os noivos rumaram a Roma, onde o matrimónio foi celebrado na tarde do dia da coroação de Frederico, novamente com a bênção do papa Nicolau V.

Primeiro encontro entre Frederico e Leonor de Portugal, sob o olhar aprovador do bispo Enea Silvio Piccolomini: fresco de Bernardino di Betto (1454-1513), mais conhecido como Pinturicchio, na Libreria Piccolomini, em Siena

Rady não diz uma palavra sobre a esposa de Frederico III, o que deveria deixar agastados os portugueses que, atormentados por um oscilante complexo de inferioridade/superioridade, se afadigam em descobrir e exaltar portugueses que desempenham ou desempenharam papéis relevantes na história universal, seja como navegadores destemidos e descobridores de boa parte do planeta (por vezes a coberto de identidades falsas, como tem demonstrado José Gomes Ferreira) seja como enfermeiros de primeiros-ministros do Reino Unido, seja calçando actrizes da série “Game of Thrones”. Mas a verdade é que Leonor tem sido negligenciada até pelos mais fervorosos promotores da grandeza de Portugal, embora tenha sido uma das “exportações portuguesas” de maior sucesso, ao estar na origem de uma sucessão ininterrupta de sacros imperadores romano-germânicos da família Habsburgo, que se estendeu até 1806, ano da dissolução do dito império, bem como de reis espanhóis, arquiduques austríacos e uma infinidade de senhores e fidalgos de menor craveira.

Reza a lenda que, quando os noivos se encontraram pela primeira vez em Siena, o futuro imperador terá ficado perturbado com a beleza de Leonor, afirmação cuja veracidade a iconografia disponível não permite confirmar. É provável que a principal razão para Frederico se comover ao ver-se perante a infanta portuguesa resultasse da perspectiva de ver entrar nos seus cofres o dote de 60.000 florins de ouro associado a Leonor (fruto do florescente comércio africano promovido pela dinastia de Avis), já que Frederico estava enredado em dívidas (obter o voto dos príncipes alemães envolveu sempre vultosos subornos). Este matrimónio, hoje muito esquecido, entre as casas de Avis e Habsburgo tem a vantagem de poder ser usado, no nosso tempo, pelos portugueses “dissipadores” para fazer pirraça aos alemães “frugais”, lembrando-os de que já houve um momento na História em que foram eles a “viver à custa” de dinheiro português – isto, claro, se virmos as relações internacionais como uma discussão de miúdos no recreio.

Leonor de Portugal, num retrato de Anton Boys (c.1530-1593), bem menos lisonjeiro do que o fresco de Pinturicchio ou do que um retrato de Hans Burgkmair; é possível que nenhum deles seja fiel, pois, como era frequente na época, nenhum dos pintores se cruzou com Leonor

Quem quer casar com o Habsburgo?

O casamento entre Frederico e Leonor é apenas um dos muitos exemplos de como os Habsburgos dilataram e consolidaram o seu poderio através de uma astuta política de casamentos, que ficou, celebremente, sintetizada numa frase atribuída a Matias Corvinus (1443-1490), rei da Hungria, mas que provavelmente só foi cunhada duzentos anos depois: “Que os outros façam guerra – tu, Áustria Feliz, casas-te e os reinos que outros recebem de Marte, ganhas tu de Vénus” (Bella gerant alii, tu felix Austria nube, nam quae Mars aliis, dat tibi regna Venus).

Maximiliano I (1459-1519), filho de Frederico III e seu sucessor no trono imperial (e contemporâneo de Corvinus), foi talvez o Habsburgo cuja política matrimonial se revelou mais audaciosa e produtiva: “casou ambos os filhos com a casa real de Espanha – o filho, Filipe [o Belo], casou-se com Joana (mais tarde chamada “a Louca”), a melancólica filha de Fernando de Aragão e Isabel de Castela, ao passo que a filha, Margarida [de Áustria], se casou com o único filho de Fernando e Isabel, João [Príncipe das Astúrias]. Estas eram uniões de alto risco, pois se o casamento de João e Margarida tivesse produzido um filho, este […] teria direito a pelo menos parte dos bens de Maximiliano”.

Porém, nesta época em que nem os mais poderosos estavam a salvo de ser vitimados inesperadamente pela doença e em que não existiam técnicas de procriação medicamente assistida, tudo correu de feição aos Habsburgos na lotaria dos nascimentos e das mortes, pelo que o filho mais velho de Filipe e Joana, “Carlos de Gand, herdou os títulos de Maximiliano, bem como todo o reino de Espanha”.

A família do imperador Maximiliano I, num quadro pintado por Bernhard Strigel c.1515; o quadro não corresponde a uma cena real, uma vez que algumas das personalidades representadas nunca estiveram juntas. Maximiliano surge à esquerda, com o filho, Filipe o Belo (Filipe I de Espanha), ao centro, e a esposa, Maria de Borgonha. As crianças são (da esquerda para a direita) Fernando (futuro sacro imperador romano-germânico), filho de Filipe o Belo e Joana a Louca, e o seu irmão mais velho, Carlos de Gand (futuro Carlos I de Espanha e imperador Carlos V); muitos tenderão a identificar a figura de longos cabelos louros à direita como uma rapariga, mas trata-se Luís II da Hungria, que, em 1515, com apenas nove anos, se casou com Maria, irmã de Fernando e Carlos, o que justifica a sua inclusão num retrato da família Habsburgo

A leste, a lotaria também favoreceu os Habsburgos: as “negociações para firmar uma aliança matrimonial com [o supracitado] Matias Corvinus [rei da Hungria] tinham sido frustradas pela incapacidade de Matias em gerar um herdeiro legítimo. As discussões com o sucessor de Matias, Ladislau Jaguelão [na verdade, Vladislau: o livro confunde dois Jaguelões, Vladislau II (1456-1516), pai de Luís II, e Ladislau II (1351-1434)], que também era rei da Boémia, tiveram maior êxito, e resultaram no duplo noivado de 1515, em que os netos de Maximiliano, Maria e Fernando, foram prometidos, respectivamente, ao filho e à filha de [Vladislau], Luís e Ana”. O risco corrido por Maximiliano neste duplo casamento era similar ao corrido no duplo casamento com a casa real espanhola, mas também aqui a lotaria dos nascimentos e das mortes sorriu aos Habsburgos, que, pela morte de Luís II da Hungria, em 1526, com apenas 20 anos e sem filhos, na desastrosa Batalha de Mohács, contra os otomanos, fizeram a Hungria e a Boémia reverter para Fernando, que ascendeu ao trono imperial em 1558.

Fernando, rei da Hungria e da Boémia, em 1535, retratado por Jan Cornelisz Vermeyen

Como escreve Rady, “por sorte, casamento e guerra [Maximiliano I] fez de uma dinastia mediana da Europa Central a primeira potência da Europa, a par da França. Sob o governo do seu sucessor ao trono imperial, Carlos V, neto de Maximiliano, os Habsburgos iriam ainda mais longe, tornando-se numa potência mundial”. Com efeito, Carlos de Gand ganhou o “Euromilhões”, ao tornar-se tornou-se, na Grande Lotaria de Nascimentos, Casamentos e Mortes, no ponto de confluência dos domínios dos seus pais e avós: da avó paterna Margarida, recebeu os Países Baixos, o Luxemburgo e vários domínios no que é hoje a França; da mãe Joana, a Espanha unificada (Castela + Aragão), com as suas possessões ultramarinas (em crescimento explosivo) e os Reinos de Nápoles, Sicília e Sardenha; do avô Maximiliano a Áustria (mais a Hungria, Boémia e Croácia).

Domínios Habsburgo na Europa, à data da abdicação de Carlos V, em 1556 (a verde)

Porém, o vasto domínio dos Habsburgos só ficaria na mão de um só homem durante o reinado de Carlos V: quando este abdicou, em 1556, o império cindiu-se em dois ramos, o espanhol, liderado por Filipe II, filho de Carlos, e o austríaco, ou centro-europeu, liderado por Fernando, irmão de Carlos. Carlos V ainda propusera que o trono do Sacro-Império Romano-Germânico fosse ocupado em regime rotativo pelos dois ramos, mas a ideia não foi aceite. Mas o poderio combinado dos Habsburgos viria a aumentar ainda mais em 1580, quando a lotaria de nascimentos e mortes (ajudada pela imprudência e temeridade de Sebastião de Portugal) deixou Filipe II de Espanha na posição de legítimo herdeiro do trono de Portugal e das suas ricas possessões ultramarinas.

Domínios Habsburgo na Europa, c.1700: a vermelho, domínios dos Habsburgos espanhóis; a vermelho e cinzento, antigos domínios dos Habsburgos espanhóis perdidos antes de 1700 (Portugal, Holanda, Franco-Condado); a amarelo, domínios dos Habsburgos centro-europeus (Áustria, Boémia, Hungria); a amarelo e cinzento, estados do Sacro Império Romano-Germânico e estados-vassalos (Transilvânia)

Porém, a sorte dos Habsburgos não duraria indefinidamente. O ramo espanhol extinguir-se-ia em 1700, com a morte do rei Carlos II, que desencadeou a Guerra da Sucessão Espanhola (1701-14), que levou ao trono de Espanha a casa francesa de Bourbon (que lá se manteve até hoje). Quanto ao ramo centro-europeu, extinguiu-se, no que à sucessão masculina diz respeito, em 1740, com a morte do imperador Carlos VI, o que desencadeou a Guerra da Sucessão Austríaca (1740-48). Esta acabou por resolver-se a favor dos Habsburgos, ainda que com uma solução de recurso: quem prevaleceu foi Maria Teresa de Áustria, filha de Carlos VI, que se casara em 1736 com Francisco Estêvão, duque da Lorena, pelo que, na verdade, a casa de Habsburgo “original” deu lugar à casa de Habsburgo-Lorena (embora, claro, esta se empenhasse em disfarçar o artifício e dar uma impressão de continuidade e perfeita legitimidade).

Francisco de Lorena, embora não sendo, tecnicamente, um Habsburgo (apenas o eras por casamento), ocupou o trono do Sacro Império como Francisco I entre 1745 e 1765 e foi sucedido pelo seu filho José II (1741-1790) – o primeiro da linhagem Habsburgo-Lorena – que reinou até 1790.

Maria Teresa e Francisco de Lorena com o seu filho, futuro José II, retratados em 1746 por Franz Xaver Karl Palko

Os riscos da endogamia

As elites sociais e algumas autoridade científicas promoveram durante séculos a ideia da miscigenação como causa da degenerescência dos povos – e a forma como, a partir de 1878, o Império Austro-Húngaro, então governado por Francisco José, assumiu a administração da Bósnia-Herzegovina é disso exemplo.

O imperador Francisco José, retratado em 1899 por Philip de László

Perante o evidente declínio do Império Otomano (ver Turquia: De terror do mundo a doente da Europa), o Império Austro-Húngaro começara a ambicionar expandir o seu domínio sobre os Balcãs à custa dos turcos, mas como nem o Império Russo nem as restantes potências europeias aceitariam de bom grado uma forte perturbação do equilíbrio geopolítico da região, foi forçado a aceitar uma solução de compromisso. O imperador Francisco José bem gostaria de anexar a Bósnia-Herzegovina ao seus domínios, mas teve de contentar-se com o papel de supervisão administrativa, determinado em 1878 pelas potências europeias reunidas no Congresso de Berlim. Todavia, o Império Austro-Húngaro não pretendia limitar-se a “administrar”: entendia que tinha direito histórico àqueles territórios e que era sua missão “civilizar” uma região que tinha estado “isolada da civilização durante séculos”. Escreve Rady que, na óptica dos Habsburgos, estas gentes se “tinham miscigenado, deteriorado física e mentalmente e tornado particularmente susceptíveis a doenças e histeria”, como era “cientificamente” explanado num artigo intitulado “Sobre a degeneração do povo da Bósnia-Herzegovina”.

Ora, não só os malefícios da (suposta) miscigenação entre os bósnios eram uma fantasia racista sem sustentação factual, como os próprios Habsburgos eram um exemplo flagrante dos malefícios resultantes do fenómeno contrário, a endogamia, que favorece a manifestação de defeitos genéticos recessivos.

É irónico que a política continuada de casamentos consanguíneos que permitiu dilatar formidavelmente os domínios dos Habsburgos e mantê-los na posse da família tenha acabado por produzir governantes com saúdes físicas e mentais progressivamente mais frágeis e com crescente dificuldade em gerar descendência, o que contribuiu para a extinção dos Habsburgos espanhóis e da linhagem masculina dos Habsburgos austríacos.

O problema começou a manifestar-se no início do século XVI: é provável que Joana, a Louca (1479-1555) tenha passado os problemas mentais que lhe valeram o cognome aos seus filhos, nomeadamente a Carlos, que, após 35 anos de reinado (como rei de Espanha e Sacro Imperador Romano-Germânico) foi acometido por intensas crises de exaustão física e mental. Os problemas mentais de Carlos V, que por vezes o levavam a “chorar durante longos períodos, de forma tão copiosa como se fosse uma criança”, eram então designados como “melancolia” e hoje seriam, provavelmente, diagnosticados como depressão. O declínio da saúde física (artrite, hemorróidas, epilepsia) e os intensos surtos de “melancolia” levaram-no a abdicar em 1556 e a recolher-se no Mosteiro de Yuste, na Estremadura, onde faleceu dois anos depois, com 58 anos.

“Alegoria da abdicação de Carlos V” (c.1630-40), por Frans Francken, o Jovem: ao lado de Carlos perfilam-se os seus sucessores no trono imperial (o seu irmão Fernando, do lado esquerdo) e no trono de Espanha (o filho Filipe, do lado direito); no primeiro plano alinham-se as personificações dos oceanos, terras povos e nações sujeitas ao domínio de Carlos V

Os numerosos retratos de Carlos V também evidenciam outro sintoma de endogamia: um prognatismo mandibular tão pronunciado que nem o pendor lisonjeiro inerente ao ofício de pintor da corte conseguiu disfarçá-lo, pelo menos até Carlos ter deixado crescer a barba – o maxilar inferior de Carlos estava tão avançado que o lábio e os dentes inferiores estavam desalinhados dos superiores, o que o impedia de cerrar completamente a boca.

Carlos V, retratado por Bernard van Orley em 1519 (tinha Carlos 19 anos)

Embora no famoso retrato de família de Maximiliano I por Bernhard Strigel, o prognatismo de Fernando, irmão de Carlos, não seja evidente, uma vez que é representado de frente, outros retratos mostram que padecia de uma deformação similar à de Carlos.

Retrato de Fernando, irmão de Carlos, por Hans Maler zu Schwaz, realizado em 1521 (tinha Fernando 18 anos)

Este prognatismo tornou-se tão corrente entre os Habsburgos que passou a ser conhecido como “mandíbula Habsburgo” ou “lábio austríaco” – é bem visível no rei Filipe IV de Espanha (1605-1665), no imperador Leopoldo I (1640-1705) e em Sebastião de Portugal (1554-1578), que era neto de Carlos V e somava ao queixo proeminente e ao lábio inferior carnudo e descaído várias outras deformações ou desproporções congénitas: tronco invulgarmente curto, pernas longas, arqueadas e de comprimento desigual e uma mão maior do que a outra, a dar crédito a algumas fontes da época.

Filipe IV, retratado por Diego Velázquez em 1644

Leopoldo I, retratado por Benjamin von Block em 1672

Sebastião de Portugal, retratado por Cristóvão de Morais, c.1571-1574

As degenerescências físicas e mentais resultantes da endogamia entre os Habsburgos terão atingido o auge com o enfermiço Carlos II de Espanha (1661-1700). Todos os oito avós de Carlos II eram descendentes de Filipe o Belo e Joana a Louca e os seus pais, Filipe IV e Mariana de Áustria, eram tio e sobrinha, pelo que Carlos exibia um coeficiente de endogamia de 0.25 – quando é recomendável que este coeficiente seja inferior a 0.05 e alguns efeitos adversos possam começar a manifestar-se com coeficientes a partir de 0.10-0.15.

Carlos II, retratado c.1680-83 por Claudio Coello

Rady faz um retrato impiedoso de Carlos II: “Um imbecil digno de pena, já há muito que surpreendia os seus contemporâneos apenas por sobreviver. Não deixou herdeiros, pois era claramente incapaz de consumar o acto sexual”. Uma vez que então nada se sabia sobre genética e hereditariedade, “os contemporâneos atribuíam os males que afligiam o rei à feitiçaria, pelo que Carlos ficou conhecido como “o enfeitiçado” e foram até realizadas cerimónias de exorcismo”. É um retrato que coincide com a descrição feita pelo núncio papal de um encontro com Carlos II, quando este tinha 20 anos: “Não é capaz de endireitar o corpo […] sem se apoiar a uma parede, mesa ou outra coisa. O seu corpo é tão débil como a sua mente. De vez em quando dá sinais de inteligência, de memória e de uma certa vivacidade, mas não nesta ocasião; usualmente, a sua expressão é lerda e indiferente, torpe e indolente, parecendo estupefacto. Pode fazer-se dele o que se desejar, pois carece de vontade própria”.

Após o falecimento de Carlos II, em Novembro de 1700, após uma longa agonia, a autópsia revelou uma longa lista de malformações, que, no nosso tempo, têm suscitado variadas hipóteses interpretativas. A esta distância, é difícil provar que as maleitas físicas e mentais de Carlos e de outros Habsburgos resultaram apenas da endogamia associada à política matrimonial da família (o que talvez explique a opção de Rady de quase não tocar no assunto), mas é provável que estejam relacionadas.

Carlos II, retratado c.1685 por Juan Carreño de Miranda

Uma história demasiado silenciosa

É claro que compactar a história de uma família com uma história tão longa, rica, complexa e multifacetada em apenas 500 páginas obriga a deixar de fora muitos aspectos, figuras e episódios, mas seria de esperar que nela se ouvisse mais música. Afinal de contas, os Habsburgos foram dos mais importantes patronos musicais da História e os seus imperadores, arquiduques e figuras “menores” rodearam-se dos mais prestigiados compositores, cantores e músicos e usaram a música como forma de projectar a sua imagem no mundo.

A música nunca esteve ausente da corte imperial, mas foi com Maximiliano I que se deu um passo decisivo, com a criação, em 1498, da capela imperial de Viena (Wiener Hofmusikkapelle) onde brilharam, no tempo de vida deste imperador, compositores como Heinrich Isaac, Ludwig Senfl e Paul Hofhaimer (sendo este último também um organista virtuoso).

[Moteto “Virgo prudentissima”, de Heinrich Isaac, por The Tallis Scholars, com direcção de Peter Philips (Gimell)]

O seu filho Filipe o Belo (depois Filipe I de Espanha) contratou para a capela da corte de Bruxelas (que ficou conhecida como La Grande Chapelle) os compositores Alexander Agricola e Pierre de La Rue, a que a arquiduquesa Margarida de Áustria, que foi regente durante a menoridade de Carlos V, somou Antoine de Brumel, Antoine de Longueval, Mabrianus de Orto e Pierrequin de Thérache. Quando Carlos V ascendeu ao trono, a capela imperial ganhou ainda mais fulgor e teve como mestres de capela (por esta ordem) Thomas Crequillon, Cornelius Canis e Nicolas Payen – Nicolas Gombert, que era mestre dos coristas e hoje é visto como um dos génios da sua geração, teria provavelmente subido a mestre de capela, não fosse ter sido condenado às galés.

Filipe II de Espanha, filho de Carlos V e Isabel de Portugal, ficou com duas capelas à sua disposição, a que herdou de mãe (e ficou conhecida como Capilla Española) e a Grande Chapelle herdada do pai (conhecida como Capilla Flamenca); após a ascensão de Filipe ao trono, em 1556, as duas capelas foram fundidas na Capilla Real Española, que teve como mestres Nicolas Payen, Pierre de Manchicourt, Jean de Bonmarché, Geert van Turnhout, George de La Hèle e Philippe Rogier. Filipe II tinha ainda à sua disposição a Capella Real de Granada, onde brilhavam os compositores Rodrigo de Ceballos e Ambrosio Cotes.

[“Kyrie” da Missa Philippus Secundus Rex Hispanie, pela Capella Sancti Michaelis & Currende Ensemble, com direcção de Erik van Nevel (Etcetera):]

Com Filipe III, a capela continuou sob a direcção de um flamengo, Mateo Romero (nascido em Liège como Mathieu Rosmarin), mas os cantores e músicos flamengos foram, progressivamente, dando lugar a espanhóis. No reinado de Filipe IV, Romero foi sucedido por Carlos Patiño, a que se seguiu, no reinado de Carlos II, Cristóbal Gálan; entretanto, a voga da ópera e da zarzuela implantara-se e o teatro da corte contratou, para o efeito, os serviços de José de Torres, Antonio Literes e Sebastián Durón.

O ramo centro-europeu dos Habsburgos também foi, durante muito tempo, dominado por flamengos, entre os quais se contaram, no reinado de Fernando I, Arnold von Bruck (Arnoldus Brugensis) e Pieter Maessens (ou Maessins); com Maximiliano II destacaram-se os nomes de Jacobus Vaet, o extraordinariamente prolífico Philippe de Monte e Antonius Galli; com Rudolfo II, brilharam Jacob Regnart e Carolus (Charles) Luython; com Fernando II, Alexander Utendal.

[Litania Deiparae Virginis Mariae, de Jacob Regnart, pela Capella Sancti Michaelis & Currende Ensemble, com direcção de Erik van Nevel (Etcetera):]

Estes compositores ministraram uma requintada instrução musical aos jovens Habsburgos, tendo alguns deles revelado assinalável talento, ainda que os afazeres e obrigações inerentes ao trono imperial lhes deixasse pouco tempo livre para compor e tocar: foi o caso de Fernando III, Leopoldo I e José I, que deixaram composições pouco conhecidas mas meritórias.

[Moteto Jesu redemptor omnium, de Fernando III, pela Wiener Akademie (em instrumentos de época), com direcção de Martin Haselböck (CPO):]

Entretanto, a Renascença desembocou no Barroco e na capela imperial de Viena a polifonia ao estilo flamengo deu lugar à ópera italiana e à música sacra e instrumental ao estilo italiano (mas, ao contrário do que escreve Rady, o cravo não foi “gradualmente substituído pelo órgão”). A opulenta corte de Viena tornou-se num poderoso íman para os músicos transalpinos, com Giovanni Priuli, Giovanni Valentini, Antonio Bertali, Giovanni Felice Sances, Antonio Draghi, Marc’Antonio Ziani e Luca Antonio Predieri a ocupar, sucessivamente, o cargo de mestre da capela imperial (Antonio Caldara é hoje mais célebre do que qualquer dos nomes anteriores, mas não passou de vice-mestre). Até Antonio Vivaldi, que tinha uma longa e prolífica actividade em Itália, tentou reinventar a sua carreira em Viena – mas teve pouca sorte, pois a morte de Carlos VI, pouco depois da sua chegada, determinou um longo período de luto e de cessação da actividade musical. Entretanto, os compositores austríacos começaram a impor-se e Johann Heinrich Schmelzer e Johann Joseph Fux também conseguiram guindar-se ao cobiçado posto de Kapellmeister na corte imperial.

[Te Deum K.270, de Johann Joseph Fux, pelo Collegium 1704 (em instrumentos de época), com direcção de Václav Luks:]

Na transição para o Classicismo, a relevância e o orçamento da capela imperial diminuíram, mas, ainda assim, teve como mestres compositores tão afamados como Christoph Willibald Gluck e Antonio Salieri. O declínio da Hofmusikkapelle não significou o fim do poder de atracção de Viena, que continuou a ser um dos mais fervilhantes polos musicais da Europa. Os três vultos maiores do Classicismo – Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven – acabaram por fazer boa parte das suas carreiras em Viena, embora aí não tivessem nascido. O mesmo pode dizer-se de um verdadeira legião de talentosos músicos boémios, durante o século XVIII, e do hamburguês Johannes Brahms, no século XIX. No final desse século, chegou o boémio Gustav Mahler e no início do século XX a Segunda Escola de Viena – Arnold Schoenberg, Alban Berg e Anton Webern – operou uma verdadeira revolução musical, ao mesmo tempo que o Império Habsburgo exalava o último suspiro.

O último imperador

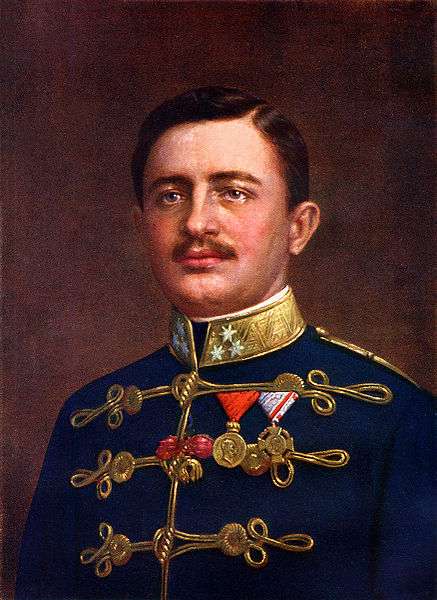

Carlos I de Áustria (1887-1922) não estava destinado a ser imperador: foi “empurrado” para o trono imperial em consequência do suicídio, em 1889, do desequilibrado Rudolfo e do assassinato, em 1914, de Francisco Fernando. Rady despacha a sua vida e reinado em três páginas e escreve que era “sobrinho” de Francisco José, quando na verdade era sobrinho-neto, uma vez que era filho de Otto Francisco (1865-1906), que, por sua vez era filho de Carlos Luís (1833-1896), irmão de Francisco José.

Carlos I era, nas palavras de Rady, “um homem decente”, mas não estava, obviamente, à altura das responsabilidades que recaíram sobre os seus ombros quando se tornou imperador em Novembro de 1916, sucedendo a Francisco José, que reinara durante 68 anos (o mais longo reinado da Áustria-Hungria e um dos mais longos da história europeia).

Coroação de Carlos I como Carlos IV da Hungria, em cerimónia realizada em Budapeste a 30 de Dezembro de 1916 e celebrada pelo cardeal-primaz da Hungria. A natureza dual da monarquia austro-húngara implicava que fossem realizadas coroações separadas em Viena e Budapeste

Carlos ganhou, posteriormente, fama de ter lutado em prol da paz e de ter governado de acordo com a “doutrina social da Igreja”, o que serviu de pretexto para que, em 1972, a Congregação para a Causa dos Santos desse início ao seu processo de beatificação. A abertura do seu túmulo, nesse mesmo ano, revelou que o cadáver estava incorrupto, o que pesou favoravelmente na decisão de beatificação, já que o fenómeno é interpretado pela Igreja Católica como sinal de favor divino (embora, aos olhos da maioria dos católicos, falecer aos 34 anos e deixar um cadáver incorrupto pareça ser um favor bem menor do que falecer aos 94 anos e ficar com o corpo reduzido a pó em semanas). Outro aspecto decisivo para a beatificação foi a cura (certificada por três relatórios médicos) de umas varizes numa freira brasileira, ocorrida em 1960 mediante rezas pedindo a intercessão de Carlos. O milagre pode parecer irrisório, mesmo pelos pífios padrões dos milagres do século XX), mas a beatificação foi formalizada em 2004 pelo papa João Paulo II.

Carlos retratado (autor anónimo) em 1915 (quando era ainda príncipe-herdeiro) com o uniforme de general de cavalaria

É difícil perceber se Carlos era mesmo um pacifista ou se era apenas pusilânime – Rady relata que na Primavera de 1915, quando as Potências Centrais ainda tinham perspectivas de vencer a guerra terá declarado: “Não entendo porque nos esforçamos tanto, já que de qualquer forma tudo é inútil, pois a guerra não pode ser vencida”. E esta posição não foi expressa no recato do lar ou num passeio pelo parque com um amigo chegado, mas numa visita ao quartel-general do Estado Maior austro-húngaro…

Apesar da falta de empenho na vitória na guerra, Carlos não aceitou de bom grado o fim do seu reinado: a 11 de Novembro de 1918, data do Armistício, tornou pública uma “proclamação” de ambiguidade cuidadosamente estudada em que renunciava a “qualquer participação na administração do Estado” austríaco, mas não falava em abdicação, e dois dias depois fez proclamação similar perante os húngaros.

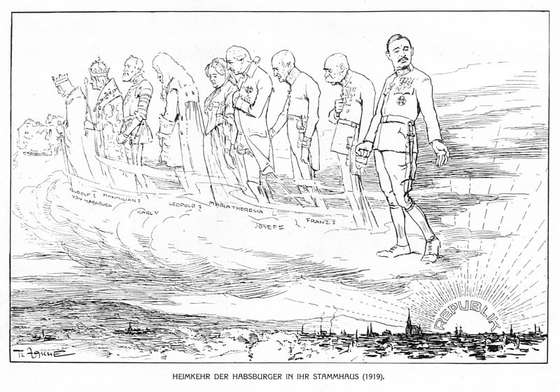

Esta manobra revelou-se inútil, pois não só as várias nações subjugadas à monarquia dual proclamaram a sua independência como a Áustria e a Hungria proclamaram as respectivas repúblicas poucos meses depois, forçando Carlos a seguir para o exílio na Suíça, em Março de 2019. Mal aí chegou, divulgou um manifesto (o Manifesto de Feldkirch) em que renegava as cedências feitas nas proclamações de Novembro e reafirmava a sua legitimidade como imperador. O novo governo austríaco respondeu através de um decreto de Abril de 1919, que formalizava o fim do reino dos Habsburgos, confiscava as propriedades da família e proibia Carlos de voltar a pôr pé na Áustria.

“O regresso dos Habsburgos à sua pátria ancestral”: este cartoon de 1919 pelo austríaco Theo Zasche dá conta da vontade de muitos dos antigos súbditos dos Habsburgos em encetar uma nova etapa na sua história e em ver Carlos I juntar-se rapidamente aos seus ilustres antepassados

Carlos voltou então as suas ambições para a Hungria, que passava por um período de grande instabilidade política e social. As esperanças de Carlos foram alimentadas pelos rumores de que a França entendia que um Império Húngaro (ou até Austro-Húngaro) forte poderia ser um contrapeso à sempiterna ameaça representada pela Alemanha, e pelo facto de, após o derrube do efémero governo comunista de Béla Kun, o almirante Miklós Horthy ter restaurado um regime dito monárquico e ter assumido o poder como regente em nome de Carlos. Não percebendo que esta “regência” em seu nome era apenas um estratagema de Horthy para tomar o poder, Carlos viajou, em Março de 1921, da Suíça para a Hungria, com o fito de ser aclamado como rei. O firme apego de Horthy à “regência” e a terminante rejeição, pela parte das potências vitoriosas, da ideia de que um ex-governante das Potências Centrais reassumisse o poder, fizeram o golpe de Carlos fracassar, mas não foram suficientes para lhe abrir os olhos, e em Outubro regressou clandestinamente à Hungria – numa audaciosa viagem de avião – para liderar uma marcha de monárquicos fiéis aos Habsburgos sobre Budapeste.

Carlos (acompanhado pela esposa, Zita) passa revista aos seus apoiantes na cidade húngara de Sorpon, a 21 de Outubro de 1921

Na manhã de 23 de Outubro, em Budapeste, no meio do caos e da incerteza que tinham tomado conta da Hungria, a ambição de Carlos pareceu, por breves momentos, ser realizável, mas o empenho dos seus apoiantes volatilizou-se tão depressa como tinha surgido e, no dia seguinte, Carlos viu-se isolado e foi preso pelas forças leais a Horthy. Após mais este golpe fracassado, o parlamento húngaro acabou por seguir as pisadas do austríaco e formalizou o término do reinado dos Habsburgos, enquanto as potências aliadas se certificavam de que Carlos seria remetido para um local de exílio de onde não pudesse regressar facilmente. Em Novembro de 1921, Carlos e a família foram levados para o porto fluvial de Baja, no Danúbio, onde embarcaram num navio britânico que os conduziu ao cruzador Gloucester, que os transportou até ao Funchal. A Madeira não era tão remota quanto Santa Helena, mas Carlos também estava muito longe de ser um Napoleão Bonaparte.

Como o pensamento monárquico tende a ser conservador, no exílio Carlos manteve, formalmente, os títulos associados a um glorioso passado Habsburgo entretanto desfeito em fumo: “Sua Majestade Imperial, Real e Apostólica Carlos I, pela Graça de Deus, Imperador da Áustria; Rei da Hungria, Rei da Boémia, da Dalmácia, Croácia, Eslovénia, Galícia e Lodoméria e Ilíria; Rei de Jerusalém; Arquiduque da Áustria; Grão-Duque de Toscana e Cracóvia; Duque de Lorena, Estíria, Caríntia, Carníola e Bucovina; Grão-príncipe da Transilvânia; Marquês da Morávia; Duque da Alta e da Baixa Silésia, de Modena, Parma, Piacenza e Guastalla, de Auschwitz e Zator, Teschen, Friuli, Ragusa e Zara; Conde de Habsburgo, Tirol, Kyburg e de Gorizia e Gradisca; Príncipe de Trento e Brixen; Marquês da Alta e da Baixa Lusácia e da Ístria; Conde de Hohenems, Feldkirch, Bregenz e Sonnenberg; Senhor de Trieste, de Cattaro e da Marca Víndica; Grão-voivoda da Sérvia”. Estes títulos altissonantes e o ameno clima da Madeira não impediram que, a 9 de Março de 1922, Carlos apanhasse uma constipação, que degenerou numa bronquite e, depois, numa pneumonia fatal (alguns rumores atribuem a sua morte à gripe pneumónica, mas esta pandemia tivera a sua derradeira vaga em 1920).

Estátua de Carlos I de Áustria, junto à Igreja de Nossa Senhora do Monte, na Madeira

Post-scriptum: Um Habsburgo de novo a liderar a Hungria?

Carlos foi o último imperador Habsburgo, mas não foi certamente o último Habsburgo – só ele e a esposa produziram oito descendentes em dez anos (de 1912 a 1922) – e Rady contabiliza “mais de mil pretendentes ao nome (alguns são claramente fraudulentos)”, dos quais cem reivindicam o título de arquiduque. O único a alcançar notoriedade foi Otto (ou melhor, Franz Joseph Otto Robert Maria Anton Karl Max Heinrich Sixtus Xaver Felix Renatus Ludwig Gaetan Pius Ignatius), o filho mais velho de Carlos, nascido em 1912.

Os oito filhos de Carlos e Zita, fotografados no Funchal, c.1926; Otto é o primeiro a contar da direita (os nomes estão na ordem inversa da posição na foto)

Otto von Habsburg não só desempenhou papel activo na política europeia entre as décadas de 1930 e 1990 e foi eleito para o cargo de eurodeputado, pelo Partido Popular Europeu, entre 1979 e 1999, como chegou, em 1990, após o colapso dos regimes comunistas na Europa de Leste, a ser apontado como candidato a presidente da Hungria, pelo Partido Independente Cívico dos Pequenos Proprietários e Trabalhadores Rurais (Független Kisgazda), não na base dos seus direitos hereditários mas pelas suas qualidades pessoais. Sendo mais sensato do que o seu pai, Otto von Habsburg, que não tinha sido consultado, respondeu que entendia poder fazer mais pela Hungria como eurodeputado e declinou o convite. Embora os seus títulos tivessem sido formalmente extintos ou deixado de fazer sentido, continuou a ser tratado nas cortes europeias como “Sua Alteza Real e Imperial Arquiduque Otto de Áustria”. Faleceu em 2011, aos 98 anos.