Índice

Índice

Em tempos, “saber de História” equivalia a ter decorado os nomes, cognomes e datas de nascimento, coroação e morte de todos os reis de todas as dinastias, bem como papaguear a lista das grandes batalhas e dos generais que as travaram e das tácticas que empregaram, sem esquecer a enumeração exaustiva dos efectivos, equipamentos e baixas de cada um dos beligerantes. Depois, a História deslocou o foco dos indivíduos excepcionais para os grandes movimentos económicos e sociais, e passou a dar atenção ao preço do pão, ao salário médio dos tecelões, à produção anual de trigo e às tarifas que recaíam sobre a importação de tecidos de algodão bem como à evolução da esperança média de vida, da idade de casamento entre os camponeses, do número de filhos por família entre os operários fabris e da percentagem de iletrados.

Alegoria da História (1754) por Jacob de Wit: A História, ao centro, é assistida na escrita por Palas Atena, a personificação da Sabedoria (de armadura, à esquerda), e pela Verdade, adequadamente nua (reclinada, em cima à direita)

No último quarto de século, têm vindo a surgir vários livros com inovadoras e abrangentes perspectivas sobre o Longo Arco da História, como sejam Armas, Germes e Aço (1997), de Jared Diamond (ver As Zebras Não São Cavalos Com Riscas), que explica as diferenças entre sociedades em diferente regiões do mundo com base na ecologia, na geografia e na distribuição de espécies; A riqueza e Pobreza das Nações (1998), de David S. Landes, que articula considerações relativas a religião, estruturas políticas e sociais e inovação tecnológica; Caçadores, Camponeses e Combustíveis Fósseis (2015), de Ian Morris (ver Da Caça aos Combustíveis: E se a Moral Depender das Fontes de Energia?), que examina a marcha da humanidade na óptica da exploração de diferentes formas de energia; ou Porque Falham as Nações: As Origens do Poder, da Prosperidade e da Pobreza (2012), de Daron Acemoglu & James A. Robinson, que correlaciona os diferentes graus de desenvolvimento alcançados pelas nações com a natureza das suas instituições.

Entre os livros que levam a bom termo a temerária empresa de resumir milhares de anos de História num volume cativante e com poucas centenas de páginas, poderão ainda destacar-se Sapiens: De Animais a Deuses: História Breve da Humanidade (2011), de Yuval Harari (ver O Macaco que se Converteu em Deus), ou História do Mundo (2012), de Andrew Marr; e ainda recentemente se deu conta no Observador de mais uma obra com o mesmo propósito (mas menos lograda), A jornada da humanidade: As origens da riqueza e da desigualdade (2022), de Odd Galor (ver Estará na História a Origem da Desigualdade entre Países Ricos e Países Pobres?).

Por esta altura, poderia pensar-se que a secção destinada nas livrarias a histórias-sintéticas-da humanidade-numa-perspectiva-original estaria já sobrelotada, mas o economista catalão Fernando Trías de Bes (n.1967) consegue reivindicar um lugar sem acotovelar ou pisar ninguém com Uma História Diferente do mundo: Como as emoções e os instintos determinam o funcionamento e o futuro da Humanidade, editado originalmente em 2021 e que chega a Portugal por iniciativa da Guerra & Paz, com tradução de Pedro Ventura.

A capa de “Uma História Diferente do Mundo”, de Fernando Trías de Bes (Guerra & Paz)

Uma história diferente do mundo não contém cargas de cavalaria ou couraçados, generais ou almirantes, revoltas de camponeses ou golpes palacianos. O que Trías de Bes (TdB) se propõe é “analisar a história das civilizações a partir de como os comportamentos e a sua evolução condicionaram e determinaram o funcionamento das sociedades desenvolvidas”, sobretudo na ótica das grandes invenções conceptuais que moldaram a evolução socio-económica da humanidade e responder a perguntas como “que instintos fundamentaram e propiciaram a propriedade privada? E as sociedades anónimas? […] Que comportamentos originaram os seguros?”.

Escravos das emoções e dos instintos

Muitas das respostas fornecidas por TdB são inesperadas ou são contrárias ao senso comum, mas, como o autor faz notar, “as pessoas regem-se por leis estranhas e contraditórias, que na sua génese contêm emoções e instintos”. Esta perspectiva vai contra uma premissa que está por trás de muitas teorias e práticas no domínio económico: a de que os agentes económicos se comportam sempre de forma perfeitamente racional.

Esta ideia, nascida do Iluminismo, tornou-se no fulcro das teorias económicas liberais e, um pouco por todo o mundo, as faculdades de economia ensinavam (ensinam?) que o Homo economicus “se comporta racionalmente perante os estímulos económicos, que a sua inteligência processa a informação que recolhe e com base nela toma decisões” (TdB). Esta concepção sofreu um rude golpe em Outubro de 1929, quando, após anos de euforia especulativa, o Grande Crash de Wall Street espoletou uma recessão à escala global, cujos efeitos se fariam sentir até ao final da década seguinte. Reflectindo sobre estes tumultuosos eventos, em 1936, na Teoria geral do emprego, do juro e da moeda, o economista John Maynard Keynes apresentou uma perspectiva do comportamento dos agentes económicos bem diversa da ortodoxia académica: “Mesmo deixando de lado a instabilidade devida à especulação, há outra instabilidade que resulta das características da natureza humana: que grande parte das nossas actividades positivas depende mais do optimismo espontâneo do que da expectativa matemática, seja ela moral, hedonista ou económica. Talvez a maioria das nossas decisões de fazer algo positivo, cujas consequências completas se desdobrarão por muitos dias por vir, só possam ser vistas como resultado de espíritos animais – de uma mola espontânea que incita à acção em vez da quietude, e não como consequência de uma média ponderada dos benefícios quantitativos multiplicada pelas probabilidades quantitativas”.

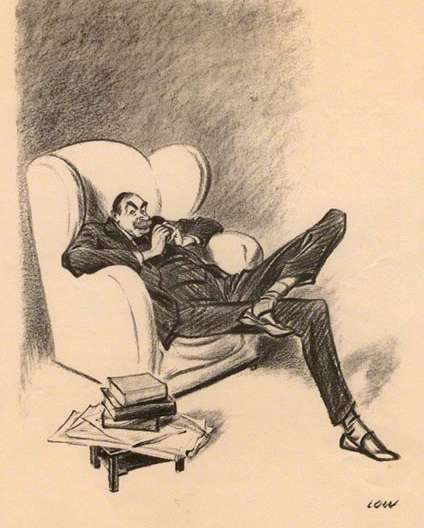

John Maynard Keynes numa caricatura de 1934 por David Low

A Teoria geral do emprego, do juro e da moeda tornou-se num livro de referência e foi lido por muitos economistas e políticos, mas isso não impediu que muitos economistas continuassem a presumir que os agentes económicos são estritamente racionais, nem que os investidores se deixassem arrastar para delírios especulativos e alimentassem sucessivas “bolhas”, que acabam inevitavelmente em estoiros e recessões. Durante as bolhas, escreve TdB, no capítulo “O nascimento da especulação”, “observa-se na população uma espécie de hipnotismo ou embotamento e regressa a crença de que trabalhar não faz sentido e que a Humanidade finalmente encontrou a pedra filosofal da prosperidade infinita”.

A perspectiva adoptada por TdB em Uma história diferente do mundo – a de que as mudanças e inovações decisivas na História têm sido desencadeadas pelas emoções e pelos instintos – está, obviamente, em sintonia com o conceito de “espíritos animais” (animal spirits) de Keynes.

Sátira da “tulipomania”, por Jan Brueghel o Jovem, c.1640: A “tulipomania” foi uma bolha especulativa que assolou a Holanda na década de 1630 e que teve por objecto bolbos de tulipa

A inveja faz girar o mundo

A primeira emoção a que TdB confere um papel de relevo, no capítulo de abertura, “Intercambiar para não matar”, é a inveja, que considera estar subjacente ao conceito de comércio. A inveja – isto é, a cobiça por um bem alheio – “trouxe a violência; a violência trouxe a vingança; a vingança trouxe o medo da represália; o medo da represália trouxe a troca; e a troca trouxe a liberdade”. Ou seja, em vez de simplesmente nos apropriarmos à força dos bens cobiçados, como fizeram os nossos antepassados pré-comerciais e fazem as crianças antes de terem sido socializadas, angariamos excedentes que sejam úteis e apetecíveis ao proprietário do bem cobiçado, de forma a persuadir este a entregar-nos, em troca, o que desejamos.

Moedas romanas com efígies dos imperadores Nero e Calígula (século I d.C.) encontradas em Pudukottai, na Índia, atestam a intensidade das relações comerciais entre a Europa e o Sul da Ásia mais de 14 séculos antes de Vasco da Gama chegar a Calecute

A “liberdade” a que TdB se refere é, possivelmente, a que resulta de o comércio nos permitir desfrutar de muito mais bens e serviços do que aqueles que nós próprios somos capazes de produzir. Porém, essa “liberdade” vem acompanhada de uma obrigação: a de “estar sempre a melhorar no trabalho, de sermos mais eficientes, mais competitivos. Em suma, de sermos mais úteis aos outros”.

O capítulo sobre inveja termina aqui, mas vale a pena reflectir sobre o equilíbrio entre “liberdade” e “obrigação”. Este seria, provavelmente, fácil de atingir nas sociedades ditas “primitivas”, em que a quantidade e qualidade de objectos de cobiça eram muito limitadas. Mas, nalgumas regiões do globo, impulsionadas pela mola da inveja, comércio, competição, desenvolvimento tecnológico, sofisticação organizacional e eficiência foram crescendo, a par com a multiplicação de objectos de desejo cada vez mais requintados. Acontece que a inveja tem uma natureza insaciável e, assim que conseguimos alcançar o que pretendemos, logo ela nos faz anelar por outro objectivo, sobretudo se virmos que um nosso vizinho ou familiar ou figura de referência já dele desfruta e parece assaz satisfeito com a sua posse. Ou seja, a “liberdade” decorrente de usufruirmos de mais bens e serviços está sujeita a uma permanente erosão, enquanto as “obrigações” – o trabalho que temos de fazer para saciar a inveja – vão sempre crescendo. Ficamos assim numa situação paradoxal: o progresso tecnológico e organizacional, associados ao comércio, parecem prometer uma vida de abundância, conforto e plenitude, mas as horas de trabalho necessárias para “comprar” essa vida e o desgaste físico e psicológico decorrente dessa labuta acabam por limitar seriamente o gozo dos seus frutos (ver capítulo “Para onde foge o tempo?” em Maus trabalhos: O que são, de onde vêm e que consequências têm?).

“Shop until you drop”, graffiti por Banksy, 2011

Esta vertigem competitiva ganhou ímpeto no mundo ocidental a partir do início do século XIX e no pós-II Guerra Mundial tornara-se tão óbvia que, por volta de 1947, foi cunhada a expressão “corrida de ratos” (surgida pela primeira vez no romance de ficção científica The rat race, de Jay Franklin, publicado em episódios na revista Collier’s), para designar uma porfia sem fim nem sentido, movida pela promessa de uma recompensa que nunca se concretiza. É irónico que uma emoção vista como tipicamente humana, a inveja, acabe por fazer os seres humanos comportarem-se como ratos desnorteados num labirinto…

A queda dos Impérios Romano e Soviético

A ideia de propriedade de um determinado terreno nasce, escreve TdB, quando o Homo sapiens, que até então levara uma vida nómada de caçador-recolector, “se instala num determinado local e decide cultivar a terra”. Poderá argumentar-se que mesmo antes da sedentarização e do início da agricultura já existiria o conceito de posse sobre um território de caça/recolecção e que cada tribo não hesitaria em recorrer à intimidação e à violência para expulsar caçadores-recolectores dos territórios que considerava “seus” – afinal de contas, muitos animais, sobretudo predadores, exibem o mesmo tipo de comportamento. TdB retorquiria que direitos de posse não são o mesmo que direitos de propriedade: “a posse outorga o direito de usar algo de forma exclusiva”, mas não é o mesmo que propriedade.

Na verdade, embora TdB não o refira, até à constituição dos primeiros aglomerados urbanos permanentes, também o conceito de propriedade de outros bens que não a terra terá sido incipiente, já que os caçadores-recolectores nómadas apenas eram proprietários do que eram capazes de carregar consigo nas suas incessantes deslocações: uma quantidade muito limitada de armas e utensílios, um ou outro recipiente (como cabaças), o sumário vestuário que envergavam, um ou outro adereço ou amuleto – enfim, nada que justificasse um conceito de propriedade particularmente desenvolvido.

TdB põe em confronto os conceitos de propriedade colectiva e propriedade privada, apresentando os argumentos de Platão a favor da primeira e de e Aristóteles a favor da segunda, e conclui, alinhando com Aristóteles, que a propriedade colectiva “é um desincentivo ao esforço e interesse em crescer e prosperar. E fomenta o abandono e o desleixo, entre outras coisas porque não há expectativa” – e a expectativa, acrescenta, é o “primeiro instrumento de mobilização das massas”, ou, em termos mais prosaicos, “é para o homem o que a cenoura é para o burro”.

Foi por não perceber esta realidade básica da natureza humana que a URSS acabou por implodir: “Toda a política soviética era estéril porque a raiz do problema persistia: a inexistência de expectativas […] Não estava a respeitar-se algo intrinsecamente humano”. E, sendo incapaz de gerar riqueza, de pouco servia que o sistema comunista nivelasse todos os seus cidadãos, já que “a única coisa que será distribuída no final é a miséria. Todos os trabalhadores serão iguais, mas igualmente pobres” (o que, ainda assim, não era verdade: em todos os regimes comunistas, os funcionários do Partido e os burocratas de confiança que controlam o aparelho de Estado têm constituído uma elite privilegiada).

Três categorias de camponeses, segundo a revista soviética Prozhektor (Projector), de 31 de Maio de 1926: de cima para baixo, pobres (bednyak), de rendimento médio (serednyak) e ricos (kulak). A colectivização da agricultura, que demonizou os kulak, acabaria com esta distinções, colocando todos (os que sobreviveram ao processo) no patamar da indigência

TdB também alerta para o facto de a propriedade colectiva ser propícia à proliferação da corrupção: “quanto menor for o Estado, menos corrupção se regista, pois há menos para roubar”. E dá como exemplo dos inconvenientes de um Estado aglutinar demasiados bens públicos a queda do Império Romano: este, num tempo “sem informática nem computadores, era impossível de administrar, era demasiado extenso, e o saque, o aproveitamento e o enriquecimento de senadores, governadores de províncias ou mesmo generais estavam na ordem do dia. A compra de votos, a manipulação de resultados eleitorais, a cobrança de comissões, a acumulação fraudulenta, a fraude, a extorsão, o suborno e a corrupção foram algumas das práticas mais comuns”.

”O saque de Roma”, por Évariste Vital Luminais (1821-1896)

Conclui TdB que a propriedade privada “é uma consequência natural da confluência de várias características humanas: o desleixo na conservação de bens comuns; a corrupção e o aproveitamento pessoal de coisas com titularidade não atribuída; a insaciabilidade do ser humano; e a necessidade de incentivos que justifiquem o esforço ou o trabalho individual”.

“O comunismo é bom!”

No seu quarto álbum, de 1987, Escape from noise, os Negativaland, uma obscura banda americana (ainda no activo, 35 anos depois, e ainda obscura) que combina experimentação, provocação, electrónica, noise, agit prop, montaram a faixa “Christianity is stupid” (talvez a sua peça mais conhecida) em torno de samples de um sermão do reverendo Estus Pirkle, um pastor baptista que professava um fundamentalismo cristão a tresandar a enxofre e repleto de ameaças de danação eterna, difundido mediante bizarros filmes de série Z (em que Pirkle acumulava funções de guionista e actor), livros e discos. O dito sermão de Pirkle, proferido em 1968, e incluído no filme “If footmen tire you, what will horses do?” (1971), alertava contra a “ameaça vermelha” e propunha-se combatê-la com a fé cristão; a retórica do sermão passava pela imaginação de um futuro distópico em que os EUA tinham caído sob jugo comunista e em que a doutrinação das massas recorria a um sistema de altifalantes que repetia sem cessar as palavras de ordem “Christianity is stupid! Communism is good! Give up!”. Todavia, ao retirar estas do contexto, os Negativland conferiram-lhe significado oposto ao pretendido pelo pastor e criaram um efeito irónico.

[“Christianity is stupid”, dos Negativland:]

TdB consagra todo o capítulo “A fraude do século” a desfazer a ideia de que o comunismo possa ser bom: rotula-o como “a maior fraude do século XX” e “o pior sistema possível” e acusa-o de “atentar contra a dignidade do ser humano sob o pretexto de enxertá-lo numa sociedade justa”.

Examinemos a sua argumentação: uma vez que, como se viu acima, o comunismo remove os “incentivos individuais, as pessoas entregavam-se à única maneira de prosperar que estava ao seu alcance: a lealdade ao Partido. Assim, o principal modo de prosperidade individual era apoiar o Estado para controlar a vida dos indivíduos. A URSS tornou-se num incrível aparato burocrático, de papelada e regras administrativas. Grande parte dos recursos humanos da URSS eram dedicados ao controlo e manutenção do seu próprio sistema. O comunismo é o sistema que mais recursos consome para garantir a sua própria subsistência”.

A obsessão com o controlo abrangia a economia, comandada por rígidos e obtusos planos quinquenais que criavam a absurda situação em que “o importante para os manda-chuvas da Partido era que os trabalhadores cumprissem as quantidades que lhes eram encomendadas fabricar. [Era] uma sociedade baseada na produção, não na procura. Portanto, para não ter problemas, o que cada pessoa fazia era atingir os valores de produção, independentemente da qualidade do produto. A própria pressão sobre a produtividade tornava-se na principal fonte de incompetência”.

Por outro lado, o facto de os preços serem determinados não pelo mercado mas pela liderança política (que privilegiava a manutenção dos preços), levou a que “a ineficiência na alocação dos recursos [fosse] encoberta […] A estabilidade dos preços, [um] aparente sucesso económico, foi o esconderijo dos fracassos económicos” (ver capítulo “Como o comunismo perdeu a Guerra Fria” em A cruzada anti-comunista dos EUA moldou o mundo em que vivemos?).

Cartaz alusivo a um dos planos quinquenais – o de 1928-32 – que estruturavam a economia soviética, Moscovo, c.1931

Este falacioso modelo económico foi também implementado noutros países da órbita soviética, o que propiciou, no pós-II Guerra Mundial, uma série de elucidativas experiências práticas de comparação do desempenho da economia planificada face à economia de mercado, a partir de situações iniciais similares: República Democrática Alemã vs. República Federal Alemã, República Popular da China vs. Taiwan, Coreia do Norte vs. Coreia do Sul, Checoslováquia e Hungria vs. Áustria.

A persistência nesta insana política económica teria, provavelmente, levado ao colapso da URSS bem antes de 1991, não fosse a providencial descoberta de vastas reservas de petróleo e gás natural na Sibéria, que começaram a ser exploradas em grande escala no início da década de 1980 – continuam a ser elas, juntamente com outros recursos do subsolo (minérios e materiais usados no fabrico de fertilizantes), a sustentar presentemente a economia da Rússia, em cuja presente governação TdB vê uma continuidade com a URSS: “uma oligarquia que herdou as leis não-escritas do Partido”.

Marx argumentara que “o socialismo era apenas uma fase temporária que permitiria ‘treinar’ o indivíduo no bem comum e que chegaria um tempo em que as pessoas adquiririam uma compaixão automática. Mas não foi assim. Renunciar aos méritos individuais não só trouxe miséria, mas também desespero” (TdB). E uma vez que não conseguem produzir mais do que miséria e desespero, os governos comunistas concluem que a única forma de manter viva a “utopia” é matraquear incessantemente os seus cidadãos pelo sistema de altifalantes com a mensagem “O comunismo é bom!” e entregar os que resistirem à lavagem cerebral aos cuidados da polícia política e do Gulag.

No centro do falhanço do comunismo está a incompreensão de mecanismos básicos da psicologia, sobretudo no que concerne ao bem comum – ao contrário do que Marx acreditava, a atitude perante o bem comum que está enraizada na natureza humana é “se tudo é de todos, afinal nada é de ninguém”, de onde resulta que ninguém tem interesse em zelar pelo bem comum. Quando confrontados em 1991 com o colapso da URSS, houve líderes comunistas no Ocidente que lamentaram, com desarmante candura, que os seres humanos não tivessem estado à altura da magnífica utopia comunista. Aleksandr Yakovlev, membro do Politburo e inspirador da Glasnost e da Perestroika promovidas por Gorbachev, teria a lucidez de, quando interrogado pelo jornalista Carlos Alberto Montaner sobre a razão do fracasso do comunismo, dar a resposta inversa (citada por TdB): “Porque não se adaptava à natureza humana”.

Decorridos mais de 30 anos sobre a inglória dissolução da URSS, durante os quais continuaram a acumular-se provas de que o comunismo não é compatível com a natureza humana e de que o Homo communistus é um ser tão irreal quanto o Homo economicus, há quem, nas democracias ocidentais, continue a acreditar obstinadamente nos “amanhãs que cantam”. Porém, se em 1917 a bondade do comunismo poderia merecer o benefício da dúvida, em 2022 é menos uma ideologia do que uma fé, tão estulta, arcaica, empedernida, fanática, impermeável à razão e moralmente sobranceira quanto a das pregações do reverendo Estus Pirkle – só que com o Grande Capital e o imperialismo americano no lugar de Satanás.

Cartaz soviético de 1931, por Yakov Guminer: 2 + 2 + entusiasmo dos trabalhadores = 5. O grafismo é escorreito (como era usual na propaganda soviética da época), mas a matemática é coxa, já que o comunismo é incomparavelmente eficaz a suprimir o entusiasmo dos trabalhadores

Vantagens e desvantagens do anonimato

O capítulo “As culpas têm limite” é dedicado à génese das sociedades comerciais, que apresenta vários aspectos contra-intuitivos.

As primeiras sociedades comerciais conhecidas datam do século XIII, mas desenvolveram-se e generalizaram-se sobretudo a partir do século XVI, quando as viagens de exploração dos europeus abriram formidáveis perspectivas de comércio com regiões distantes. A complexidade da empresa e os elevados riscos envolvidos levaram a que a maioria das monarquias, reconhecendo não dispor das competências necessárias para gerir tal processo, outorgassem a exploração das rotas a investidores privados, não em regime de livre concorrência mas de monopólio, de forma a que a coroa mantivesse controlo sobre a actividade. As sociedades que foram criadas para explorar estas rotas tinham a particularidade de ser anónimas, ou seja, não se conhecia a identidade dos sócios detentores do seu capital, o que, de acordo com TdB, tinha um propósito muito simples: muitos destes sócios “ocupavam cargos públicos ou políticos ou eram pessoas próximas do rei”, por isso tinham interesse em que não fosse do domínio público que as suas actividade económicas particulares beneficiavam “de informação privilegiada e favores da realeza”.

A East India House, sede da East India Company (Companhia das Índias Orientais) em Londres, por Thomas Malton o Jovem (c.1800). No início do século XVII surgiram as primeiras sociedades comerciais “modernas”, de que é paradigma a toda-poderosa East India Company, fundada em 1600

A titularidade de uma sociedade anónima não corresponde a uma pessoa específica, estando dispersa pelos detentores de acções, que podem ser transaccionadas livremente, e sendo a responsabilidade dos accionistas limitada à sua participação no capital da empresa. O conceito de responsabilidade limitada foi, segundo TdB, introduzido para evitar o opróbrio público (e até o escárnio) que, antes, se abatia sobre quem se via arruinado por um negócio que tinha corrido mal – o que podia manchar o nome de uma família durante gerações. A responsabilidade limitada veio, portanto, favorecer a assunção de riscos e fomentar o comércio: “limitar a responsabilidade ao dinheiro que se arrisca e legalizar o anonimato de um investimento [foram] dois marcos de magnitude quase tão grande quanto a criação de dinheiro” e foram medidas que permitiram libertar a Europa de séculos de estagnação económica, sob o jugo de “regras arbitrárias e despóticas administradas por governantes absolutistas numa sociedade hierárquica e parametrizada”.

A natureza anónima das sociedades comerciais começou, pois, por ter uma motivação malévola, que depois acabou por revelar-se benéfica e, no século XXI, voltou a ganhar um cariz negativo, com o desenvolvimento luxuriante de emaranhadas redes de holdings e de sociedades “de fachada” (shell corporations), quase sempre sediadas em centros financeiros offshore e cujo objectivo é ocultar quem são os reais detentores do capital das sociedades, facilitar a evasão fiscal, iludir mecanismos regulatórios e canalizar e “branquear” fundos provenientes de actividades ilícitas.

Quando TdB escreveu o seu livro, em 2021, já tinham ocorrido numerosas fugas de documentos confidenciais relativos a este tipo de práticas, associadas a investigações jornalísticas e, nalguns casos, também judiciais (Offshore Leaks em 2013, Luxembourg Leaks em 2014, Swiss Leaks em 2015, Panama Papers em 2016, Football Leaks em 2016 e 2018, Luanda Leaks em 2020, Pandora Papers em 2021), pelo que se estranha que TdB não mencione esta faceta do anonimato das sociedades comerciais, que deu novo impulso ao ancestral conúbio entre governantes, militares de altas patentes, empresários e banqueiros.

Sede da sociedade de advogados Mossack Fonseca, na Cidade do Panamá, em tempos o 4.º maior fornecedor de serviços financeiros offshore do mundo e origem da fuga de documentos que ficou conhecida como Panama Papers

“Ninguém o soube prever”

No derradeiro capítulo, “Milhões de zeros e uns”, TdB oferece perspectivas assaz estimulantes sobre o nosso tempo e, em particular, sobre o poder disruptivo da Internet. No século XXI, houve quem ridicularizasse os escritores de ficção científica do século XX por terem imaginado mil e uma inovações tecnológicas mirabolantes, muitas das quais ainda não foram alcançadas ou que, tendo já sido inventadas, não ganharam uso generalizado nem produziram mudanças significativas nas nossas vidas, e, por outro lado, terem sido incapazes de prever a Internet e os seus efeitos profundos nas mais variadas vertentes do mundo actual, nomeadamente na organização da sociedade e na forma como nos relacionamos uns com os outros e com o mundo. Em defesa dos escritores de ficção científica pode alegar-se que mesmo os criadores da Internet e das suas múltiplas funcionalidades, plataformas e gadgets raramente tiveram consciência das implicações profundas das inovações que foram introduzindo.

Quando Mark Zuckerberg e seus colegas em Harvard criaram em 2003 o Facemash visavam apenas permitir a “catalogação” das raparigas e rapazes da universidade em função de serem mais ou menos “sexy” e certamente que não adivinhavam que, 20 anos depois, esse website se converteria no colosso empresarial Facebook (entretanto rebaptizado como Meta Platforms) e no fulcro da vida de milhares de milhões de pessoas em todo o mundo. Também os utilizadores do Facebook e das outras redes (ditas) sociais foram incapazes de prever aquilo em que estas se transformariam: uma plataforma destinada a construir “identidade, valor negócio ou influência” e “um dos modos mais poderosos de doutrinação e persuasão”.

De acordo com TdB, o formidável poder disruptivo da Internet resultou de “as empresas [terem perdido] o controlo dos meios de comunicação de massas” e de “o esquema de comunicação de transmissor, receptor, meio e mensagem tradicional [se ter tornado] obsoleto porque as pessoas, os consumidores, tornaram-se transmissores; o transmissor e o receptor passaram a estar unificados”.

Quando a Internet começou a permitir “aos usuários participar activamente na partilha de informações, na interacção, na interoperabilidade e na produção de conteúdos, as empresas deduziram que bastava abrirem os seus espaços na Web para que os internautas pudessem expressar-se ou deixar um comentário. Estavam completamente erradas. A Internet tornou-se numa plataforma de trabalho colaborativo, e surgiram todos os tipos de propostas, como a Airbnb, a Uber e similares. O seu impacto económico superou qualquer previsão. A procura tornou-se (também) oferta. […] As relações, a capacidade de atrair um grande número de usuários, de repente converteram-se numa forma de capital, um activo para criar negócios que destroem outros”.

A Internet é intrinsecamente democrática?

A incapacidade de prever a forma como a Internet iria mudar a sociedade e os indivíduos resultou, segundo TdB, de a termos assumido como uma relação linear e unidireccional, ao passo que a Internet não só é uma rede como “permite que os usuários colaborem”. O que acabou por determinar o devir da Internet foi o comportamento dos “usuários” e a principal motivação destes “tem sido uma e apenas uma: o poder” (TdB). Comprar uma camisola através da Internet envolve um grau de risco e incerteza, mas não só é mais prático (basta um clique, dispensa deslocação) como “permite que o comprador compare preços, confira a opinião de outros compradores da camisola […] A Internet é uma compra onde o poder do consumidor supera o do distribuidor”. Mas esse poder do consumidor exerce-se ainda outra forma: a Internet permite-nos deixar a nossa opinião sobre os produtos e serviços que adquirimos e, ao contrário do que poderá parecer, essa opinião não se destina a ajudar os outros compradores, mas a “[recompensar ou punir] com os nossos comentários aquele fabricante, aquele realizador de cinema, aquela produtora, aquela editora, aquele autor, aquela marca de ténis, aquele destino turístico. Não o fazemos para ajudar um estranho, mas porque recompensar ou penalizar é uma forma de poder”.

Além de ter “empoderado” os consumidores, colocando-os, pela primeira vez na História, em vantagem sobre fabricantes e comerciantes, a Internet também surgiu – aparentemente – como um nivelador de oportunidades entre fabricantes e comerciantes: “qualquer pessoa, de casa, com conexão [à Internet], com uma boa ideia e um investimento mínimo poderia criar um negócio digital” e alcançar um sucesso estrondoso, como começou a perceber-se pelas múltiplas histórias de sucesso sobre gente que começara a trabalhar sozinha num anexo nas traseiras ou na garagem e cinco anos depois estava a dirigir um “unicórnio” cotado na bolsa de valores de Nova Iorque.

Claro que este nivelamento é ilusório e a sugestão de que todos podem ter sucesso decorre de só a pequena fracção de projectos que triunfam se tornarem sucesso, enquanto os milhões que fracassam são ignorados. Na verdade, no que ao sucesso diz respeito, a Internet é regida por mecanismos de retroacção positiva, que conferem mais notoriedade (e, logo, mais receitas) a quem já possui notoriedade, ou, como explica TdB, “a Internet é um fenómeno de massas. Está sujeita a uma espécie de atracção gravitacional. Quanto mais massa atrai, mais força tem para atrair ainda mais massa, e os planetas menores vizinhos têm menos força e menos e menos matéria para atrair para si. Como resultado, os grandes tornam-se muito grandes e os pequenos permanecem sempre no seu nanismo”.

Centro logístico (“fulfillment center”) da Amazon em San Fernando de Henares, Madrid

É possível derrubar um gigante?

Alguns comentadores e políticos, alarmados com o desmedido poder ganho pelo Facebook, têm apelado a que o Estado imponha o fraccionamento da empresa, na lógica das leis anti-trust criadas nos EUA na viragem dos séculos XIX/XX e que obtiveram algum sucesso na limitação do poder das grandes empresas e na promoção da livre concorrência (ver capítulo “Standard Oil” em De Rockefeller às alterações climáticas, passando pela Highway 66). No final de 2020, o Facebook foi alvo de uma acção judicial movido pela Federal Trade Comission, que alega que, nos EUA, a empresa detém uma posição monopolista no sector das redes sociais e pretende que o Facebook/Meta aliene o Instagram e o WhatsApp, mas é pouco provável que algum tribunal decida neste sentido.

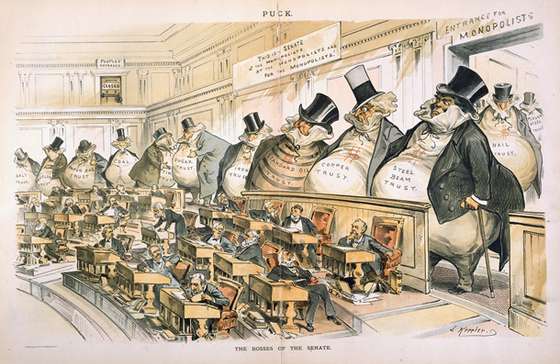

Cartoon de Joseph Keppler, publicado no número de 23 de Janeiro de 1889 da revista satírica Puck: Os gigantes monopolistas pairam ameaçadoramente sobre os membros do Senado dos EUA

Há comentadores e políticos que vão mais longe e entendem que não bastaria impor à Meta a venda do Instagram e do WhatsApp: a própria rede social Facebook é demasiado poderosa e deveria ser fraccionada, de forma que o universo das redes sociais fosse mais diverso. É uma posição ingénua e que passa ao lado da lógica fundamental das redes sociais: nos mercados dos automóveis, dos flocos de cereais, das máquinas de café, das guitarras, dos batons ou dos vinhos, os consumidores dispersam-se por uma infinidade de marcas, consoante os gostos, as necessidades, as conveniências e as disponibilidades financeiras de cada um, e alguns consumidores até fazem questão (por snobismo) de demarcar-se da populaça e refugiar-se em nichos menos frequentados; já no mundo das redes sociais, toda a gente quer estar presente na rede social onde está toda a gente. Se, por absurdo, o Facebook fosse extinto, outra rede social rapidamente ocuparia o seu lugar como rede hegemónica, devido ao efeito gravitacional referido por TdB.

O mesmo raciocínio é aplicável ao Google: entre 2010 e 2022, a sua quota de utilização entre os motores de busca manteve-se estável entre 90 e 86%, com o rival mais próximo – o Bing – a quedar-se, em 2022, por meros 7.6%. Tal como acontece com o Facebook também há quem considere que a hegemonia do Google é uma ameaça, mas se o Google fosse encerrado ou fraccionado, logo outro motor de busca atrairia utilizadores até suplantar por larga margem toda a concorrência. Como explica TdB, “para influenciar, escolher, controlar, devemos ir onde está a maioria. Ninguém ganha uma eleição pregando numa praça abandonada […] Ao exercer o poder, favorecemos o surgimento de gigantes globais já poderosos, como a Google, a Amazon, o Facebook, a Netflix, o Airbnb, o WhatsApp, o Instagram, o Twitter ou similares, e contribuímos para a formação de monopólios. Quanto mais poder o cidadão exerce, mais monopólios digitais”.

Escritórios da Google em Manhattan

Internet e cidadania

Quando TdB evidencia o poder que a Internet conferiu ao cidadão comum e conclui que este é superior ao poder das empresas, parece estar apenas a considerar as empresas que produzem bens e serviços convencionais. E é verdade que estas têm hoje de lidar com um mercado mais transparente e competitivo e com um consumidor mais informado e autónomo, que não hesitará em trocá-las por uma empresa concorrente se esta oferecer preços mais baixos, condições mais favoráveis ou produtos/serviços mais modernos, completos e apelativos, mas as empresas semi-monopolistas da Internet estão numa situação bem diversa: pouco a pouco, os seus utilizadores estabeleceram com elas uma relação de dependência difícil de quebrar.

Retome-se como exemplo o Facebook: quando em Março de 2018 rebentou o escândalo da Cambridge Analytica, uma empresa vocacionada para a manipulação de mercados e de eleições a quem o Facebook vendera dados pessoais de 87 milhões dos seus utilizadores (ver capítulo “Agrilhoados na caverna digital” em O futuro aos algoritmos pertence), gerou-se uma onda de indignação global e apelou-se ao boicote do Facebook. Vários activistas de sofá anunciaram, em tom ultrajado e irrevogável, o cancelamento das suas contas no Facebook, mas uns ficaram-se pela bravata e outros saíram, com estrondo, do Facebook mas regressaram, discretamente, passados poucos dias. Deste escândalo resultou que, nalguns países, o Facebook foi multado por violação das leis de privacidade, mas o seu número de utilizadores manteve a tendência ascensional ao longo de 2018 e acabou o ano com mais 142 milhões de utilizadores do que no final de 2017. Em 2021, Frances Haugen, uma engenheira de dados que trabalhara para o Facebook/Meta, facultou aos media uma série de documentos internos da empresa que provavam que esta tinha plena consciência 1) do contributo do Facebook para a incitação à violência e 2) dos efeitos negativos do Instagram sobre a auto-imagem e amor-próprio das utilizadoras adolescentes, e nada fizera para corrigir estas situações – porém a revelação dos chamados Facebook Files também não levou os utilizadores a abandonar estas redes sociais.

Voltámos a ter uma amostra do tremendo poder do Facebook sobre os seus utilizadores a 4 de Outubro de 2021, quando uma interrupção de cinco horas e meia na plataforma causou uma onda de pânico à escala planetária. Se alguns destes utilizadores tinham razão para se enervar, uma vez que operavam negócios cuja plataforma era o Facebook, a maior parte dos aflitos eram gente que apenas usa o Facebook para um frívolo jogo social de reflexos, ilusões, bazófias e fantasmagorias – mas que, por uma deriva imperceptível, insidiosa e malsã, se tornou mais importantes aos olhos dos utilizadores das redes (ditas) sociais do que as suas interacções com pessoas físicas e do que a sua vida real.

Para avaliar devidamente o impacto da Internet não basta analisarmos a forma como esta moldou a relação dos seus utilizadores com as empresas, é necessário que consideremos os seus utilizadores também enquanto cidadãos. No domínio da participação das massas na vida cívica as redes sociais tiveram, aparentemente, um efeito de nivelamento: o cidadão comum e anódino está convencido de que, pela primeira vez na História, ganhou voz – e uma voz que ele imagina estar equiparada às dos membros das elites políticas, empresariais e científicas e até dos artistas e desportistas que idolatra.

Esta convicção tem um fundo verdadeiro: as redes (ditas) sociais permitem a cada um de nós fazer parte de uma turba formidável, com milhões de olhos e ouvidos e suficientemente poderosa para intimidar qualquer figura pública que diga algo inconveniente ou “politicamente incorrecto” (mesmo que em privado) ou que seja filmado a tentar pontapear um cão que lhe ladra junto às canelas – geralmente, o assunto resolve-se com a penitência pública do “prevaricador”, que é tanto mais bem recebida quanto mais humilhante for, mas as “faltas graves” podem fazer desertar milhares de “seguidores” e até pôr termo a carreiras.

E a turba digital tem as vantagens, em relação às turbas físicas, de não envolver risco, investimento, compromisso ou responsabilidade: a “intervenção cívica” através das redes (ditas) sociais exerce-se com plena segurança e conforto, a partir do sofá da sala, da cadeira na esplanada, da espreguiçadeira na praia; pode ser interrompida quando bem se entender e sem que seja preciso apresentar justificação; não requer congruência e consequência nas opiniões e comportamentos; permite que se mude de campo quando se entender conveniente e sem receio de represálias; está coberta pelo anonimato da multidão e pela natureza amnésica da Internet.

Um linchamento “à antiga”, em Cairo, Illinois, 11 de Novembro de 1909 – a vítima foi um trabalhador afro-americano chamado William James, acusado de violação e homicídio e executado antes de ser julgado e de, sequer, a investigação policial ter sido concluída. Hoje, nas “redes”, o processo é mais limpo e ainda mais rápido

Se a maioria dos indivíduos estão muito satisfeitos com os poderes de “intervenção cívica” que a Internet lhes conferiu, este “empoderamento” teve na sociedade efeitos negativos e de grande amplitude e profundidade:

1) A sensação de poder e omnisciência conferida pela Internet fomenta a ignorância, a sobre-simplificação, o narcisismo, a arrogância, a convicção de superioridade moral e a agressividade, o que torna cada vez mais difícil o diálogo racional e a discussão de ideias;

2) O facto de cada vez mais pessoas terem abandonado os mass media “tradicionais”, vistos como meros megafones de interesses velados, e passado a obter toda a informação sobre o mundo a partir das redes (ditas) sociais, vistas como transparentes, democráticas e fiáveis (afinal de contas, a fonte são os nossos “amigos”), tornou as segundas num meio privilegiado para produzir “doutrinação e persuasão”;

3) O facto de as redes (ditas) sociais terem sido estruturalmente concebidas para favorecer reacções epidérmicas, histéricas e irreflectidas (o mais anódino incidente pode provocar “ondas de indignação” ou até “incendiar as redes”), difundir fake news e teorias conspirativas e polarizar posições fomenta a emergência de movimentos populistas e a desestabilização das sociedades democráticas.

Já nas sociedades totalitárias, a Internet é, invariavelmente, alvo de meticulosa filtragem e apertado controlo pelas autoridades e pode ser usada para promover activamente a aquiescência, o conformismo e a fidelidade ao regime. Este papel é particularmente notório na China, onde uma Internet escrupulosamente supervisionada pelo Estado foi articulada com

1) Uma densa rede de câmaras de vídeo em espaços públicos e privados, implantada à escala nacional e dotada de sofisticados sistemas de reconhecimento (de rosto, postura, íris, etc.);

2) Uma bases de dados de ADN que já cobre boa parte da população masculina;

3) A absoluta dependência dos cidadãos chineses em relação ao smartphone para os mais elementares aspectos da sua vida quotidiana (pagamentos, acesso a transportes e espaços, interacções com as autoridades);

4) Um sistema de “crédito social” que, a pretexto de limitar a actuação de prevaricadores e agitadores, promover os “valores tradicionais” e regrar a vida em sociedade, processa a copiosa e detalhada informação sobre os cidadãos obtida na Internet e nas fontes 1-3 através de poderosas ferramentas de inteligência artificial e atribui a cada cidadão uma classificação que irá determinar a forma como é tratado nas interacções com o Estado chinês, seja para registar uma empresa, obter crédito bancário, conseguir um emprego ou receber tratamento hospitalar.

[Junto ao Monumento à Libertação Pacífica do Tibete, em Lhasa, no Tibete, um cartaz adverte que o local está sob vigilância vídeo – não vá alguém lembrar-se de fazer ou dizer algo que sugira que a “Libertação Pacífica do Tibete” não foi “pacífica” nem foi uma “libertação”]

Daqui resulta um sistema de vigilância, controlo e repressão que faz a Stasi (a tentacular polícia política da República Democrática Alemã) parecer um bando de amadores e até vai mais longe do que a sufocante distopia descrita no romance Mil novecentos e oitenta e quatro, de George Orwell.

Sobre isto TdB nada diz, mas tal não tira valor a um livro pleno de perspectivas refrescantes e desassombradas, explanadas com invulgar clareza, sobre as pulsões, temores e aspirações que têm determinado o percurso do Homo sapiens.