Índice

Índice

“A bíblia do conselho em relações públicas” – é assim que a Zigurate apresenta Propaganda, livro de 1928 de Edward Bernays, o homem que não só cunhou o termo “conselho [ou consultoria] de relações públicas” como definiu as bases deste ramo de actividade que se tornou num elemento vital da moderna civilização, o que lhe tem valido epítetos como “pai das relações públicas e líder dos opinion makers” (assim foi designado na notícia necrológica do New York Times, a 10 de Março de 1995) ou “profeta dos propagandistas (no melhor sentido do termo)” (nas palavras da Zigurate).

O “profeta” e o “discípulo”

A presente edição de Propaganda deve ser saudada não só por disponibilizar um texto fundamental para a compreensão do mundo em que vivemos, como por lhe proporcionar um enquadramento completo: além de ter traduzido e anotado o texto de Bernays, Luís Paixão Martins, que a Zigurate apresenta como “o mais reputado guru da comunicação em Portugal”, “conselheiro nas campanhas políticas que conduziram às maiorias absolutas de José Sócrates, Cavaco Silva e António Costa” e seguidor do culto” do “profeta” Bernays, providencia uma introdução de uma quarentena de páginas, que inclui uma sinopse da vida e carreira de Bernays e um bosquejo dos primórdios da propaganda, da consultoria de relações públicas e da comunicação (ou marketing) político – a distinção entre estas actividades está longe de ser pacífica e o próprio Bernays recorreu a diferentes termos para designar a actividade que exercia.

Paixão Martins acrescenta ainda uma cronologia da vida de Bernays, um “Breviário de Bernays” (com citações que revelam a essência do seu pensamento), um “Epílogo” (sobre a crise financeira que eclodiu um ano depois da publicação de Propaganda) e uma “Bibliografia recomendada” (com breves apreciações sobre as principais obras de Bernays, algumas obras sobre Bernays e ainda obras sortidas sobre consultoria de relações públicas) e o tomo fecha com um instrutivo “Posfácio” da autoria de Vasco Ribeiro (professor de Ciências da Comunicação) e intitulado “Press agents e publicistas: Os primeiros profissionais da propaganda”.

Na verdade, não é o posfácio de Vasco Ribeiro que fecha o livro: a última página cabe ao “Post Scriptum”, onde Paixão Martins revela que “a edição portuguesa deste livro nasceu do irresistível impulso de aceitar um desafio”. Conta Paixão Martins que tudo começou alguns minutos depois “das 18 horas de sábado, 28 de Outubro de 2023”, no El Corte Inglés, quando da apresentação do livro anterior de Paixão Martins, Como mentem as sondagens (o segundo livro do mesmo autor na Zigurate, que em Janeiro de 2023 já publicara Como perder uma eleição). A sala estava “praticamente cheia (apesar da chuva)”, atestando o poder magnético de Paixão Martins e das duas figuras mediáticas que, com o editor e o autor, se ocuparam da apresentação: José Pacheco Pereira e Mariana Vieira da Silva, então ministra da Presidência. Conta Paixão Martins que, espicaçado por considerações pouco abonatórias de Pacheco Pereira sobre o papel das consultoras de comunicação, assumiu “o compromisso público de traduzir, anotar e enquadrar o clássico Propaganda”, com o fito de dar “a conhecer as suas raízes e motivações”.

A capa da nova edição de “Propaganda”, pela Zigurate

Esta não é a primeira edição portuguesa de Propaganda: em 2006, a editora Mareantes publicou uma versão traduzida por Eduardo Oliveira e prefaciada por… Luís Paixão Martins.

O tio famoso e o sobrinho desconhecido

Edward Bernays (1891-1995) nasceu em Viena (como Eduard) numa proeminente família judia, que teve como elementos notáveis Isaak Bernays (1792-1849), rabi da comunidade judaica de Hamburgo e bisavô de Edward; o filólogo clássico Jacob Bernays (1824-1881); o historiador da literatura Michael Bernays (1834-1897); e Sigmund Freud (1856-1939), que, além de ser o “pai da psicanálise”, era duplamente tio de Edward, já que Ely Bernays, o pai de Edward, era irmão de Martha Bernays, esposa de Sigmund, e Anna Freud, a mãe de Edward, era irmã de Sigmund.

Edward Bernays trocou Viena por Nova Iorque com apenas um ano de idade e viveu toda a sua vida nos EUA. Licenciou-se em agronomia, na Universidade de Cornell, escolha a que não terá sido alheio o facto de o pai trabalhar na área da exportação de cereais na New York Produce Exchange, mas, após alguns trabalhos efémeros ligados à sua área de formação, em 1912 Edward transferiu-se para a área da comunicação, primeiro como redactor e co-editor de uma revista sobre medicina e saúde, depois como assessor de imprensa no mundo do espectáculo; com a entrada nos EUA na I Guerra Mundial, em 1917, tornou-se num dos responsáveis pela “guerra psicológica” no Comité de Informação Pública, uma agência de propaganda do Governo dos EUA que tinha por missão mobilizar a opinião pública americana para o esforço de guerra.

Cartaz por James Montgomery Flagg, 1917: “Acorda América! A civilização apela a todos os homens, mulheres e crianças!”

Terminada a guerra e, convicto de que os métodos de manipulação de massas que tinha visto em funcionamento durante o conflito tinham aplicação na “vida civil”, Bernays enveredou por uma actividade de “consultor de relações públicas”. Paixão Martins sublinha que “é esta a primeira vez que alguém se identifica deste modo. Os publicitários pressionam os consumidores a escolher um produto em vez de outro, os assessores de imprensa contam aos jornalistas histórias felizes dos seus clientes, mas Bernays quer ir mais longe: ambiciona manipular os símbolos e tendências de maneira que isso afecte o norte-americano médio” (pg. 24-25). E concretizou a sua ambição, não só através de numerosas campanhas desenvolvidas para clientes poderosos, como através de uma abundante produção de artigos e livros onde explanou a sua visão da sociedade e do papel central que nela atribuía à consultoria de relações públicas. Entre estes destacam-se Crystallizing public opinion (1923), Public relations (1945), uma autobiografia de 850 páginas (1965) e The engineering of consent (1955), uma obra colectiva em que Bernays desempenhou o papel de editor e foi responsável por um capítulo (os autores dos outros capítulos incluem a sua esposa, Doris Fleischman, e vários discípulos e colaboradores) e que retoma o título de um (seminal) ensaio de Bernays publicado em 1947 nos Annals of the American Academy of Political and Social Science.

Edward Bernays e a esposa, Doris Fleischman, a bordo do paquete Mauretania, a caminho de Paris, onde Bernays foi responsável pela representação americana na Exposição Internacional das Artes Decorativas e Industriais Modernas

Bernays foi um fanfarrão (mesmo para os padrões da sua profissão, onde a modéstia não abunda) e nunca perdeu uma oportunidade de se colocar sob os holofotes (a ponto de deixar agastados os colegas de profissão), mas o poder erosivo do tempo é tremendo e, hoje em dia, o seu nome é praticamente desconhecido fora do meio da consultoria de relações públicas e dos cursos de Ciências da Comunicação. Todavia, é possível que a sua influência na forma como a sociedade moderna se organiza e funciona seja superior à do seu celebérrimo tio.

Louvor do governo invisível

O “tio Sigi” (era assim que Edward Bernays se dirigia ao tio) é uma das figuras com maior notoriedade da História, idolatrado por uns por ter revelado uma perspectiva revolucionária sobre a mente humana e proposto novas formas de mitigar o sofrimento psicológico, e denunciado por outros como fomentador de teorias que não têm base científica, assentam em interpretações altamente subjectivas e fornecem uma visão excessivamente determinística do comportamento humano. Independentemente da razão que possa assistir a quem o idolatra como xamã iluminado e a quem o denuncia como charlatão inveterado, é indesmentível que Freud operou uma mudança dramática na forma como a Humanidade se vê a si mesma.

Como o próprio Freud argumentou, numa palestra na Universidade de Viena, em 1916, se Copérnico, ao demonstrar as falhas insanáveis da teoria geocêntrica, desalojara o Homem do centro da Universo, e se Darwin, ao propor que o Homo sapiens era apenas mais uma espécie de símio e produto, não de um meticuloso planeamento divino, mas dos acasos e acidentes da evolução comandada pela selecção natural, desalojara o Homem do centro da Criação, a teoria psicanalítica representou o “terceiro desmentido infligido à megalomania humana”, mostrando que, nos pensamentos, palavras e actos do Homo sapiens, o inconsciente prevalecia frequentemente sobre o consciente e, portanto, “o eu não é senhor na sua própria casa”.

Com a ajuda de um espelho, Charles Darwin incita um “primo” a reconhecer a ancestralidade comum de homens e macacos. Cartoon por Faustin Betbeder no The London Sketch-Book, 1874

À sua maneira, Bernays foi responsável por um “quarto desmentido”, que desaloja o cidadão comum do centro da vida em sociedade nos regimes democráticos: se a implantação da democracia anunciara o fim da sujeição da nação aos caprichos e prepotências de um soberano e atribuíra às massas a escolha das pessoas e formas como a vida em comum é gerida, o que Bernays afirma, logo a abrir Propaganda, é que “a manipulação consciente e inteligente dos hábitos e das opiniões coordenadas das massas é um elemento importante da sociedade democrática. Aqueles que manipulam este mecanismo oculto da sociedade constituem um governo invisível que detém o verdadeiro poder de controlo do nosso país. Somos governados, as nossas mentes talhadas, os nossos gostos formados, as nossas ideias sugeridas, em grande parte por pessoas das quais nunca ouvimos falar. […] Em muitas circunstâncias, os próprios governantes invisíveis não conhecem a identidade dos seus colegas, membros deste gabinete camuflado” (pg. 57).

Quem lesse este trecho sem contexto poderia pensar que se tratava de uma denúncia de uma tirania oculta, de uma conspiração iníqua e intolerável, de dimensão e perversidade inauditas, de um Governo-Sombra maquiavélico à escala mundial, cujo derrube se impõe. Porém, Bernays deixa claro que os membros deste “gabinete camuflado” não são usurpadores nem conspiradores diabólicos: “eles governam-nos porque têm qualidades inatas para a liderança, competências para fornecer as ideias necessárias e posições de charneira na estrutura social. Não importa a atitude que decidirmos tomar face a este estado de coisas, é um facto indiscutível que quase todos os actos das nossas vidas quotidianas, seja na esfera da política ou dos negócios, na conduta social ou no pensamento ético, são dominados por um número relativamente exíguo de pessoas – uma fracção insignificante dos 120 milhões [a população dos EUA à data] – que compreende os processos mentais e os padrões sociais das massas. São aqueles que manobram os fios que controlam o pensamento público, que aproveitam as velhas forças sociais e descobrem novas maneiras de vincular e guiar o mundo” (pg. 57).

“Confeccionando o Pudim de Natal do Império”: ilustração de F.C. Harrison para o Empire Marketing Board, agência estatal criada em 1926 com o propósito de incentivar os consumidores britânico a comprar produtos provenientes do Império

O povo, esse pobre tonto

Bernays entende que o facto de a condução do mundo estar depositada neste governo invisível é adequado, justo e até inevitável: “Um vasto número de seres humanos tem de cooperar desta forma para conviver sem sobressaltos” (pg. 57). Para Bernays, a democracia é um sistema muito pouco prático e tende a gerar desorientação, atrito e desordem: “Em teoria, cada cidadão toma as suas próprias decisões sobre as questões públicas e os assuntos que respeitam à sua conduta privada. Na prática, se todos tivessem de estudar pelos seus próprios meios os intricados dados económicos, políticos e éticos que se relacionam com qualquer assunto, ser-lhes-ia de todo impossível chegar a uma conclusão sobre fosse o que fosse. Permitimos que um governo invisível filtre os dados e sublinhe as questões importantes, por forma a que o nosso âmbito de escolha seja reduzido a proporções práticas” (pg. 58).

Depreende-se daqui que Bernays vê o cidadão comum de um regime democrático como o asno de Buridan (assim designado em referência ao filósofo francês Jean Buridan, que viveu entre c.1301 e c.1362), que, colocado num ponto equidistante entre duas medas de feno, acaba por morrer de fome por ser incapaz de escolher entre elas. Bernays dá o exemplo das escolhas que os cidadãos fazem enquanto consumidores: “Na prática, se cada um de nós, antes de se decidir a comprar, andasse por aí a comparar preços e a testar quimicamente as dúzias de sabões, tecidos ou tipos de pão que estão à venda, a vida económica ficaria irremediavelmente paralisada. Para evitar semelhante confusão, a sociedade consente que a escolha seja reduzida às ideias e aos objectos que chamam a sua atenção com recurso a todos os tipos de propaganda” (pg. 58-59). Ou seja: ao deparar-se com a estonteante variedade de propostas que atravancam a secção de bebidas de um hipermercado, o consumidor típico – o asno de Buridan do nosso tempo – estaria condenado a morrer à sede (e os fabricantes a ir à falência), se o governo invisível não limitasse a sua escolha.

O argumento de Bernays enferma de uma falha capital: se todas as marcas tomarem a decisão de recorrer a agências de comunicação para promoverem os seus produtos, não só o número de escolhas não diminui, como a cacofonia em torno destas será tão intensa, com cada marca a reclamar vantagens – reais ou fictícias, relevantes ou não – sobre a concorrência, que o consumidor ficará ainda mais desorientado.

O leque de escolhas que se põem a quem pretende matar a sede dilatou-se tremendamente desde a publicação original de “Propaganda”

Bernays ainda pondera a possibilidade de “termos umas comissões de homens sábios que escolhessem os nossos dirigente, ditassem a nossa conduta e decidissem qual a melhor roupa para vestirmos e a comida mais adequada a comermos. Mas escolhemos o método oposto, o da competição aberta” e, para que este “funcionasse com razoável suavidade, […] a sociedade consentiu que a livre concorrência se organizasse a partir da liderança e da propaganda” e, “à medida que a governação se tornou mais complexa e a necessidade de um governo invisível mais evidente, foram-se inventando e desenvolvendo os meios técnicos de atracção da opinião pública” (pg. 59).

Na visão de Bernays, “o sufrágio e a escolarização universais” estavam a transformar as massas num novo rei, até que “uma minoria descobriu que pode ser útil influenciar as maiorias. Constatou que é possível moldar a mente das massas de forma que estas conduzam o seu poder recém-conquistado na direcção desejada […] Qualquer actividade de cariz colectivo que se empreenda tende a servir-se da ajuda da propaganda. A propaganda é o braço executivo do governo invisível” (pg. 65). Uma vez que a escolarização universal falhou rotundamente no propósito de dotar cada cidadão de discernimento e de uma mundividência estruturada, aquele acaba por limitar-se a coleccionar “carimbos pintados com frases publicitárias, artigos de opinião, publicações científicas, as banalidades dos tablóides e as platitudes da história”, que estão à disposição de todos numa espécie de “grande armazém grossista”.

O mecanismo pelo qual estas ideias, destituídas de originalidade e profundidade, “são disseminadas em grande escala é a propaganda” (pg. 66). E em que consiste a propaganda? Quando “inteligente e esclarecida”, consiste na “criação de circunstâncias, através de eventos significativos de grande visibilidade, e da coreografia dos temas importantes. O estadista do futuro será então capaz de orientar a mente do público para os pontos cruciais das políticas e dirigir uma massa de votantes vasta e heterogénea para uma compreensão clara e uma acção inteligente” (pg. 137-38). E, espera Bernays, “os seres humanos inteligentes compreenderão que a propaganda é o instrumento moderno a usar por aqueles que querem obter resultados e pôr ordem no caos” (pg. 171).

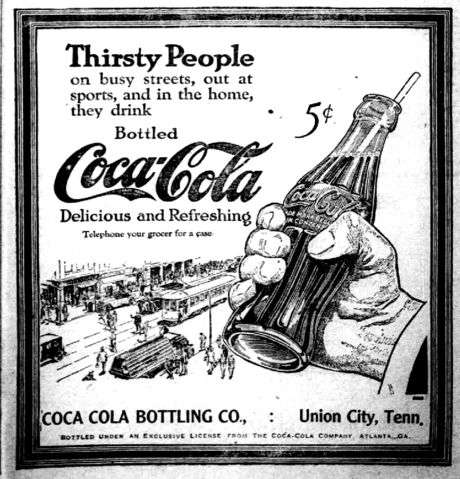

“As pessoas sedentas, nas ruas movimentadas, a praticar desporto ou no lar bebem Coca-Cola engarrafada”: anúncio de 1922

A dívida ao “tio Sigi”

A “quarta revolução” propugnada por Bernays – no seguimento das revoluções operadas por Copérnico, Darwin e Freud – não só pode ser vista como uma ramificação da “terceira revolução” de Freud, como o próprio Bernays sempre fez questão de explicitar que as suas teorias sobre propaganda estavam alicerçadas nas descobertas do tio sobre o funcionamento da psique humana: “Foram fundamentalmente os psicólogos da escola de Freud que sinalizaram que a grande maioria dos pensamentos e das acções do homem são substitutos compensatórios de desejos que este foi obrigado a reprimir. Podemos desejar algo não pelo seu valor intrínseco ou pela sua utilidade, mas porque inconscientemente encontrámos nesse objecto o símbolo de outra coisa, cujo mero desejo temos vergonha de confessar” (pg. 89-90). Ora se “os seres humanos são, em grande medida, impulsionados por motivações que ocultam a si próprios” (pg. 90), e se “compreendemos o mecanismo e os motivos da mente humana, não será possível controlar e liderar [o verbo original é mais expressivo: “to regiment” = “arregimentar”] as massas de acordo com o nosso desejo sem que elas de tal se apercebam? A prática recente da propaganda provou que sim […] A psicologia das massas ainda não é uma ciência exacta […] mas a teoria e a prática combinadas já obtiveram sucessos suficientes para nos levar a concluir que, em certos casos, podemos produzir algumas mudanças na opinião com um grau razoável de certeza” (pg. 86)

Sigmund Freud com o “Comité Secreto”, em 1922. O comité, formado por destacados discípulos de Freud, tinha por missão preservar o legado do seu mestre no campo da psicanálise de dissidências, corrupções e interpretações erradas. Da esquerda para a direita: Otto Rank, Karl Abraham, Max Eitingon, Sándor Ferenczi, Ernest Jones e Hanns Sachs

Quem é quem no governo invisível

Há mais de um século que no espaço público circulam denúncias, vindas sobretudo dos extremos esquerdo e direito do espectro político, de que vivemos numa pretensa democracia e que as decisões relevantes que comandam a economia e a sociedade são tomadas, não pelos governantes democraticamente eleitos, mas pelos potentados do mundo empresarial e financeiro. Porém, não são estes que formam o “governo invisível” a que Bernays se refere – os magnatas, longe de serem “pessoas das quais nunca ouvimos falar”, são figuras de grande notoriedade pública. E, o que é mais relevante, não possuem, no entender de Bernays, as capacidades necessárias para desempenhar as funções do governo invisível: “Alguns homens de negócios não encontrarão melhor consultor de relações públicas do que eles próprios. Mas, na maioria dos casos, o conhecimento da mente humana e das maneiras como esta reage perante uma narrativa é uma função especializada que deve ser assumida por um profissional […] É minha convicção de que, à medida que as grandes empresas crescerem, sentirão ainda mais a necessidade de manipulação inteligente dos seus inumeráveis contactos com o público” (pg. 105-06).

Anúncio à United States Steel Corporation, 1935

E Bernays cita grandes homens de negócios que reconhecem a necessidade de recorrer a consultoria especializada: é o caso de Elbert Henry Gary, fundador e presidente da United States Steel Corporation, que advertiu os seus colegas empresários de que “quando conseguires a boa vontade do público em geral, podes lançar-te nos trabalhos necessários para a expansão” e que os que julgam pode “obviar este factor intangível e difuso […] caminham para a destruição” (pg. 108).

Aciaria da US Steel Corporation em Gary, Indiana. A cidade de Gary foi criada em 1906 pela US Steel para albergar os seus trabalhadores e foi baptizada em honra de Elbert Henry Gary

Endosso análogo provém de Samuel Insull, “um dos mais destacados magnatas dos caminhos-de-ferro”: “Não interessa quanto capital tem, quão justos sejam os impostos, quão favorável [sic] sejam as condições de serviço. Se não tiver atrás de si a compreensão da opinião pública, está no caminho do fracasso” (pg. 107-08).

Para Bernays, é claro que “em virtude do nosso contexto político, segundo o qual os candidatos se submetem ao voto das massas, a única maneira que resta ao líder nato para exercer a liderança é recorrer ao uso especializado da propaganda” (pg. 122); todavia, os políticos não têm maior vocação do que os homens de negócios para a gestão das relações públicas: “Que um político saiba de estratégia política, possa desenvolver temas para uma campanha, desenhar eixos essenciais de um programa e conceber políticas de longo alcance não significa necessariamente que possa assumir a responsabilidade de vender ideias a um público tão grande como o americano. O político compreende o público. Sabe o que as pessoas querem e o que aceitarão. Mas o político não é necessariamente um diretor de vendas, um consultor de relações públicas, ou o homem que sabe como conseguir a distribuição massiva [sic] de ideias” (g. 124). Bernays acha “incompreensível que os políticos não se sirvam dos sofisticados métodos comerciais que a indústria desenvolveu” (pg. 123-24) e defende que o planeamento, as considerações e as cautelas que são necessárias para que um político cative eleitores e vença eleições são, na sua essência, similares ao planeamento, as considerações e as cautelas que são necessárias para que uma grande empresa leve os consumidores a adquirir um certo produto.

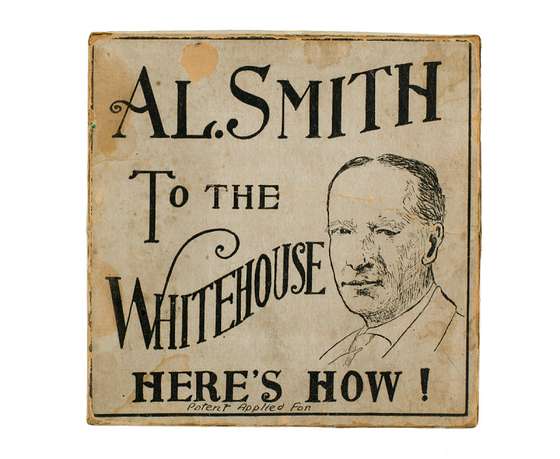

Cartaz da campanha de Al Smith, candidato democrata às eleições presidenciais americanas de 1928

Na sua perspectiva, “pode vender-se o bom governo a uma comunidade como qualquer outro bem de consumo” (pg. 130) – uma visão que teve eco na célebre frase proferida no final da década de 1990 por Emídio Rangel, então director de informação da SIC, de que “a televisão vende com igual eficácia um sabonete ou um Presidente da República”.

Portanto, só pode concluir-se que, na visão de Bernays, os governantes invisíveis do mundo são os consultores de relações públicas: os homens de negócios e os políticos poderão ter os seus produtos e as suas ideias, mas não fazem ideia de como levar as massas a aderir a eles. Assim, “a nossa democracia deveria ser […] gerida por uma minoria inteligente que soubesse como organizar as massas” (pg. 137). Bernays não vê qualquer atrito ou dissonância entre os conceitos de “democracia” e o de governação por uma “minoria inteligente”, não eleita, isenta de responsabilidades, de escrutínio e de obrigação de prestação de contas e com profundos conhecimentos de técnicas de manipulação de massas.

Propaganda, palavra antiga e formosa

Nas pg. 66-68, Bernays lamenta que, “por si mesma, a palavra propaganda [desperte] em muitas mentes conotações desagradáveis”. Bernays socorre-se, pois, de um artigo recente da Scientific American que “advoga a restituição de uma reputação respeitável a esta palavra antiga e formosa”. Escreve a prestigiada revista que “a palavra se aplicava a uma Congregação de Cardeais criada, em Roma, em 1627, para cuidar e supervisionar as missões no estrangeiro. Também se aplicava ao Colégio da Propaganda, com sede em Roma, que o papa Urbano VII fundou para a formação de sacerdotes missionários. […] A julgar por esta definição, podemos ver que, no seu sentido verdadeiro, a propaganda é uma forma de actividade humana perfeitamente legítima […]. A propaganda torna-se prejudicial e repreensível apenas quando os seus autores sabem consciente e deliberadamente que disseminam mentiras, ou quando se propõem objectivos prejudiciais ao bem comum. Propaganda, na sua expressão correcta, é uma palavra perfeitamente saudável, com origens honestas e uma história honrosa. O facto de a palavra carregar um significado sinistro mostra-nos o quanto o adulto médio conserva da sua infância”.

Palazzo di Propaganda Fide, sede da congregação homónima, em Roma, numa gravura de Giuseppe Vasi (1710-1782)

Como saberá qualquer consultor de relações públicas ou “marqueteiro”, é recomendável fundamentar um conceito ou promover um produto associando-o a uma instituição antiga e veneranda – e o que haverá de mais antigo e venerando que um colégio fundado por um papa três séculos antes? Acontece que a própria Igreja Católica parece não partilhar da ideia de que “propaganda” seja uma “palavra perfeitamente saudável, com origens honestas e uma história honrosa”, de outro modo não teria, em 1967, alterado o nome da Sacra Congregação para a Propagação da Fé (Sacra Congregatio de Propaganda Fide) para Congregação para a Evangelização dos Povos.

É certo que a dita Congregação não pode ser responsabilizada por todas as iniquidades cometidas pelos missionários e pelas potências europeias (católicas e protestantes) ao imporem a fé cristã aos “povos pagãos” pelo mundo fora, mas deu um forte contributo. Não se veja aqui um julgamento do passado à luz de critérios morais do presente, na linha dos que costumam emanar do movimento woke: na Europa do século XVII seria consensual que a evangelização era um nobilíssimo e louvável empreendimento, mas em 1928 o Ocidente já havia muitas pessoas conscientes de que ela fora, muitas vezes, obtida pela força e pela intimidação e redundara na destruição, supressão e olvido de tradições, rituais, obras de arte e objectos de culto “pagãos”, bem como da imposição de regras e práticas europeias, completamente alheias aos usos desses povos e até às condições biofísicas locais. A pretexto da “salvação das almas” e em contraponto com benefícios palpáveis no domínio da literacia e da saúde, os missionários soterraram antigos sistemas de crenças, causaram a disrupção de estruturas sociais e prepararam o “terreno” para a implantação das práticas extractivistas típicas do colonialismo. A actuação da Congregação para a Propagação da Fé não foi norteada pelo “bem comum” e, muito menos, pelo bem dos povos que foram alvo da evangelização, mas pelos interesses de quem a promoveu, neste caso a Igreja Católica e as potências coloniais europeias. É pois tão duvidoso afirmar-se que a palavra “propaganda” teve uma origem virtuosa como defender que os povos pagãos devem estar gratos por terem sido evangelizados.

Primeiros baptismos de nativos americanos na Alta Califórnia, levados a cabo em 1769 pelo padre Francisco Gómez, que fazia parte da expedição comandada por Gaspar de Portolá

Boa propaganda e má propaganda

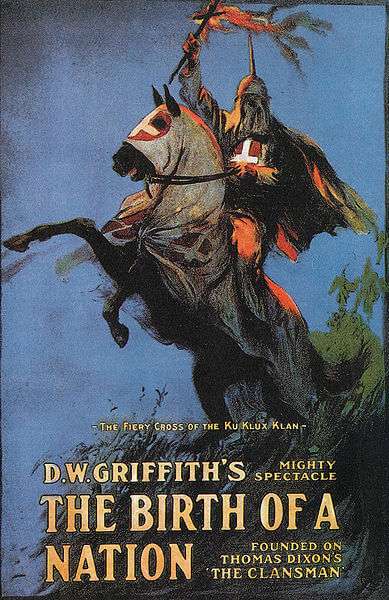

Segundo Bernays, a conotação negativa que “propaganda” e “governo invisível” ganharam mais recentemente junto da opinião pública resulta da actuação de algumas criaturas malévolas, como “um tal de Simmons [que] conseguiu mobilizar milhões de homens em torno de um programa baseado na intolerância e na violência” (pg. 76-77). Bernays refere-se aqui, de forma estranhamente oblíqua e telegráfica, a William Joseph Simmons (1880-1945), pregador responsável pela refundação do Ku Klux Klan, em 1915. Curiosamente, a inspiração para a reconstrução do Klan proveio do visionamento por Simmons do recém-estreado The birth of a nation, de David Wark Griffith, com argumento baseado no romance The clansman (1905), de Thomas Dixon Jr., filme que é um paradigma da propaganda racista – representa os negros como simplórios ou como agressores sexuais e os membros do Ku Klux Klan como heróis e guardiões dos valores americanos – sustentada por um orçamento milionário e por técnicas de filmagem e realização inovadoras.

Cartaz de The birth of a nation, 1915

Mas Bernays não só não menciona The birth of a nation como não apresenta mais nenhum caso de maus usos da propaganda, embora a já estivessem disponíveis abundantes exemplos, da campanha anti-semita assente nos Protocolos dos Sábios de Sião, provavelmente forjados pela Okhrana, a polícia secreta czarista (ver capítulo “Protocolos dos Sábios de Sião” em Como Hitler escapou do bunker de Berlim e se refugiou numa base secreta na Antártida), ao governo fascista italiano, passando pelo regime soviético. Em 1928, a máquina de propaganda do Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) ainda não estava a funcionar a todo o vapor, embora já contasse, entre outros recursos, com dois jornais integralmente vocacionados para a propaganda, o Völkischer Beobachter (desde 1920) e Der Angriff (desde 1927) – nas eleições de 1928, o NSDAP obteve apenas 2.6% dos votos nas eleições desse ano, mas não tardaria a demonstrar a tremenda eficácia dos seus métodos de manipulação de massas.

Distribuição gratuita de rádios em Berlim, a 29 de Outubro de 1938, assinalando o 41.º aniversário de Joseph Goebbels. Na qualidade de Ministro da Propaganda, Goebbels recorreu a todos os meios ao seu dispor, mas tinha particular apreço pela rádio: colocou rapidamente todas as emissoras sob o controlo do Estado nazi e incentivou os fabricantes a conceber um modelo de rádio barato – o Volksempfänger – e a produzi-lo em massa

Acaso Propaganda tivesse sido alvo de uma reedição dez anos depois, teria Bernays incluído umas linhas sobre Adolf Hitler e Joseph Goebbels, dois exímios e entusiásticos utilizadores dos recursos da propaganda? E apresentá-los-ia como exemplos do “político honesto e dotado [que] é capaz, com a ferramenta da propaganda, de moldar e formar a opinião do povo”?

Versão de parede do Der Stürmer, jornal de propaganda nazi, Alemanha, 1935. Por cima do jornal lê-se “Com o Der Stürmer, contra Judá” e, mais abaixo, “Os judeus são a nossa desgraça”

A afirmação de Bernays de que “pode vender-se o bom governo a uma comunidade como qualquer outro bem de consumo” (pg. 130) enferma de debilidades óbvias: o que impede a propaganda de vender, com a mesma facilidade, um “mau governo”? São os consultores de relações públicas capazes de distinguir, infalivelmente, bons governos de maus governos? E, em caso afirmativo, terão a coragem e a verticalidade de recusar fazer campanha para um “mau” candidato? Se as agências de comunicação têm, efectivamente, o poder de vender um candidato aos eleitores, isso significa que o destino de um país fica dependente das simpatias políticas, das concepções de sociedade e dos interesses económicos dos consultores de relações públicas? E, em caso afirmativo, isso ainda é democracia? E se uma instituição do Estado pretender contratar uma agência de comunicação para uma campanha que entre em conflito com os princípios e crenças de quem a dirige, ou seja até eticamente reprovável, deverá a agência recusar esse trabalho, mesmo que tal recusa possa indispor o Governo contra essa agência e levar a que as ofertas de trabalho vindas de instituições estatais minguem ou sequem de todo?

A verdade é que os candidatos políticos venais, mendazes e corruptos e os regimes totalitários e iníquos nunca tiveram dificuldade em arranjar profissionais de comunicação dispostos a congeminar e executar campanhas sem seu favor.

Cartaz, Alemanha, c. 1938: “60.000 marcos é o que custa, ao longo da sua vida, esta pessoa que sofre de um deficiência hereditária, à comunidade nacional. Caro concidadão, este dinheiro sai também do seu bolso. Leia a Neues Volk, a revista mensal do Gabinete de Política Racial do NSDAP”

Bernays não desenvolve muito o tema da propaganda aplicada à política, mas dá vários exemplos da faceta benéfica da propaganda na esfera económica. Acontece que a esmagadora maioria desses exemplos dizem respeito ao mundo da moda e são, na melhor das hipóteses, neutros, como é o caso da “tendência dos cabelos curtos” nas mulheres, ditada por Irene Castle (pg. 77), e do estilo de fatos emanado para o mundo ocidental a partir de alfaiates londrinos especializados em vestir a aristocracia britânica (pg. 77-78).

A dançarina, actriz e ditadora da moda Irene Castle numa foto de 1914, com o corte curto (“the bob”) que viria a dominar a moda feminina americana na década seguinte

Variações no comprimento do cabelo e das saias das mulheres e no número de botões e na largura das lapelas dos fatos masculinos, ou a substituição da seda pelo veludo e do grená pelo verde-seco como “tendências para o Outono-Inverno” não decorrem de qualquer critério racional e não acrescentam nem subtraem felicidade e bem-estar nem a quem adere a estas vogas nem à restante população do planeta (e se poderão beneficiar, temporariamente, os fabricantes de tecidos de veludo, causarão prejuízo simétrico nos fabricantes de seda).

Porém, toda a propaganda na área da moda, com a constante imposição de novas vogas, acaba por induzir nas massas uma atitude consumista que, ao mesmo tempo que deixa estas num estado de permanente insatisfação – mal acabam de adquirir, sabe-se lá com que sacrifício, uma farpela à la page, logo esta é tornada obsoleta e pirosa pelo lançamento estrepitoso de uma nova “tendência” – também se traduz na dissipação de recursos na incessante produção de novos modelos e levanta o problema do destino a dar a quantidades colossais de roupas e sapatos ainda em perfeito estado mas “completamente fora de moda”. O consumismo induzido pelo apetite pela novidade é certamente benéfico para os proprietários e accionistas da indústria da moda, mas é lesivo do bem comum.

Manifestação contra a moda descartável, Alemanha, 2019: No cartaz lê-se “A fast fashion dá cabo do clima”

Bacon e gelatina

Outros exemplos do poder benfazejo da propaganda apresentados por Bernays são, bem vistas as coisas, assaz negativos.

Na pg. 91, o autor elogia a sagacidade da “nova técnica de vendas” usada para promover o consumo de bacon – Bernays não o explicita, mas o exemplo provém de uma campanha por si delineada, na década de 1920, para a Beech-Nut Packing Company, uma empresa cujo principal produto, à data, era o bacon (mais tarde alargaria a sua actividade a uma vasta gama de produtos alimentares e a partir da década de 1970, especializou-se em comida “natural” para bebés).

Anúncio ao presunto fatiado Beech-Nut, 1905

No início do século XX, o pequeno-almoço era entendido nos EUA como uma refeição ligeira, mas Bernays conseguiu alterar drasticamente este hábito: O “novo vendedor”, estando “ciente da estrutura de grupo da sociedade e dos princípios da psicologia das massas […] sabe, com certeza matemática, que um grande número de pessoas seguirá o conselho dos seus médicos”. Angariou opiniões de 4500 médicos que se manifestaram favoráveis a que se começasse o dia com uma robusta dose de bacon e ovos fritos e, assim respaldado, pôde publicitar os benefícios do bacon para a saúde – ainda que, com a mesma facilidade, Bernays conseguiria encontrar 4500 médicos dispostos a declarar que um pequeno-almoço de bacon e ovos fritos era de todo inadequado, sobretudo para quem não passasse a manhã em árduo labor braçal. Num mundo em que pululam as mais variadas e desassisadas opiniões e se digladiam interesses rivais, o segredo está na selecção da informação que se escolhe divulgar e que se escolhe omitir – felizmente para os mestres na manipulação da opinião pública, será sempre possível encontrar médicos dispostos a endossar dietas contra natura e nocivas para a saúde, economistas prontos a elaborar estudos de custos-benefícios favoráveis a projectos ruinosos para a sociedade (ainda que favoráveis ao proponente), advogados dispostos a defender como se fossem seus filhos os assassinos mais desapiedados e os vigaristas mais impenitentes, e juristas e constitucionalistas capazes de produzir pareceres favoráveis à mais iníqua e infundada das causas.

Anúncio ao presunto fatiado Beech-Nut, aqui já na companhia de ovos estrelados, 1924

Mas Bernays não se ficou pela criação da ficção de que o pequeno almoço de bacon e ovos fritos era bom para a saúde, conseguiu convencer os americanos de que este sempre fora o pequeno-almoço “tradicional americano” – e tão eficazmente inculcou esta ideia, que no século XXI o consumo de bacon pelos americanos continua a não ter par no resto do mundo (o rival mais próximo é o Canadá) e um inquérito de opinião realizado em 2014 apurou que 65% dos americanos elegem o bacon como símbolo máximo da gastronomia americana. E isto apesar de, nas últimas décadas, opiniões médicas devidamente fundamentadas (em contraste com as que Bernays angariou) terem vindo a alertar repetidamente para o facto de o consumo maciço e continuado de bacon aumentar os riscos de cancro, doenças cardiovasculares e diabetes.

Na pg. 104, Bernays apresenta outro “exemplo interessante de chamada de atenção do público para as virtudes de um produto [alimentar]”: a gelatina. Mais uma vez, Bernays apresenta o caso sem mencionar que este diz respeito à campanha que concebeu para a Knox Gelatin Company: “O Mellon Institute of Industrial Research comprovou os seus benefícios como digestivo e suplemento do valor nutricional do leite”. O produto foi testado em “hospitais e sistemas escolares” e os “resultados positivos dos testes foram transmitidos a outros investigadores de renome […] A ideia começou a ganhar tracção”. Desta feita, em vez de médicos avulsos e anónimos, Bernays recorreu à autoridade de um instituto de investigação de renome para alegar supostos benefícios para a saúde e, assim, impingir às massas um subproduto industrial de nulas qualidades organolépticas e duvidoso valor nutritivo.

Em 1812 já fora patenteado um processo eficaz para, mediante hidrólise e remoção de impurezas, converter o colagénio resultante da fervura de couros e ossos em gelatina, e a Knox Gelatin Company já produzia e comercializava este produto desde o final do século XIX. O problema é que, embora a gelatina fosse barata, os consumidores não eram atraídos por uma substância translúcida, incolor e sem sabor ou cheiro, pelo que o seu papel parecia estar condenado a cingir-se ao de humilde aditivo alimentar, com funções de estabilizador e espessante (nesta qualidade é hoje amplamente usado no fabrico de iogurte, margarina e uma infinidade de alimentos processados), e ao de ingrediente da indústria cosmética.

Anúncio da parceria entre a gelatina Knox Gelatin e o ananás Dole, 1931

Ao contrário do que Bernays alegava, o valor nutritivo da gelatina é medíocre: cada 100 gramas de sobremesa de gelatina contém, em média, 1.2 gramas de proteína, zero gramas de fibra e um conteúdo negligenciável de vitaminas e sais minerais. E como a gelatina apenas se implantou nos hábitos alimentares sob a forma de sobremesa, por adição de corantes, aromatizantes e generosas quantidades de açúcar: em média, 100 gramas de sobremesa de gelatina contêm 14 gramas de hidratos de carbono, 13 gramas dos quais são açúcares, pelo que as suas 62 calorias são praticamente “vazias”. Tal não impediu que a gelatina assim reconvertida se tornasse num produto apetecível para crianças e gulosos de todas as idades, de forma que o sector das sobremesas de gelatina e gomas registou em 2022 um volume global de vendas de quase 2700 milhões de dólares e tem perspectivas de crescer para 3200 milhões de dólares em 2028.

Cigarros e feminismo

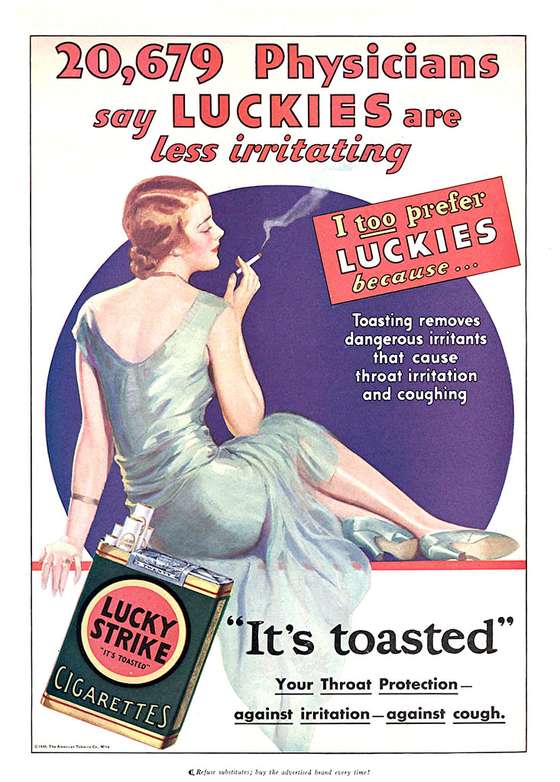

Outro contributo nocivo de Bernays para a saúde dos cidadãos dos EUA e do mundo não é mencionado no seu livro (mas é destacado no Prefácio de Luís Paixão Martins), pela simples razão de que ocorreu após a publicação deste. Em 1929, Bernays idealizou a campanha que ficou associada à expressão “Torches of Freedom” (Tochas da Liberdade) e que Paixão Martins refere como “dar lume às feministas” (pg. 25). A campanha não tinha, claro, o intuito de promover o feminismo, antes usar os pretextos da emancipação feminina e da igualdade de género para vender o produto do seu cliente, que, neste caso, era George Washington Hill, presidente da American Tobacco Co. desde 1926. Hill contribuíra para que a Lucky Strike, a principal marca da empresa, tivesse atingido uma quota de mercado de 20%, mas, sendo um gestor ambicioso, decidiu seduzir um grupo de potenciais consumidores ainda pouco explorado: as mulheres.

Um dos primeiros anúncios a cigarros a tomar as mulheres como alvo, da marca britânica Ogden’s, 1900

A sociedade da época entendia que fumar cigarros era pouco feminino e as tentativas de várias marcas de cigarros para aliciar as mulheres tinha produzido resultados modestos. Porém, a conjugação dos talentos manipulativos de Bernays e dos dólares de Hill fez com que, ao fim de um ano de campanha junto do público feminino, a Lucky Strike se tornasse na marca de cigarros mais vendida nos EUA.

Curiosamente, na concepção da campanha de aliciamento das mulheres para o tabagismo, Bernays consultou um discípulo do “tio Sigi”, o psicanalista americano A.A. Brill, que entendia que as mulheres teriam um impulso natural para fumar, associado ao conceito freudiano de “fixação oral”: “Hoje em dia a emancipação das mulheres suprimiu muitos dos desejos femininos. Há cada vez mais mulheres a fazer trabalhos masculinos. Há muitas mulheres que não têm filhos ou que restringem o número de filhos que têm. Os traços femininos são mascarados. Os cigarros, que são associados aos homens, convertem-se em tochas da liberdade” (a expressão foi, efectivamente, cunhada por Brill, não por Bernays).

“20.679 médicos afirmam que os Luckies produzem menos irritação”: Anúncio à Lucky Strike, 1930

E foi assim que Bernays recrutou um grupo de mulheres (suficientemente atraentes para se destacarem, mas não tão atraentes que se percebesse logo que eram modelos contratadas) para participarem no tradicional desfile de Domingo de Páscoa, na Quinta Avenida, em Nova Iorque, devidamente munidas de “tochas da liberdade”; as fumadoras que, deste modo, desafiavam frontalmente os estereótipos sociais, não eram muitas, mas o gesto foi suficientemente audacioso para conquistar lugar nas primeiras páginas de jornais de referência, como menciona Paixão Martins (pg. 25-28).

O conceito das “tochas da liberdade” revelou-se suficientemente válido para que a indústria tabaqueira americana o ressuscitasse na década de 1990, quando decidiu investir fortemente na conversão ao tabagismo das mulheres dos mercados extra-americanos.

Bananas e ditadores

Bernays continuaria a ser uma das figuras mais influentes da consultoria de relações públicas durante muito tempo e nas décadas de 1940 e 1950 foi responsável pela promoção do consumo de bananas, num caso que extravasou o domínio da dieta americana e teve repercussões na política internacional.

A relação dos EUA com as bananas começara no final do século XIX, quando alguns empresários americanos ligados à construção de ferrovias e ao comércio marítimo na América Central entenderam que a banana, até então cultivada à escala familiar e em regime artesanal naquela região, tinha potencial para se tornar num negócio milionário, desenvolvido em larga escala e em moldes industriais. As campanhas de propaganda foram, pouco a pouco, persuadindo as massas dos EUA a incorporar a banana nos seus hábitos alimentares e as massas centro-americanas foram coagidas a tornarem-se em dóceis operários das plantações industriais de bananas – a história pouco edificante das relações (assimétricas) entre as grandes empresas fruteiras norte-americanas e as “repúblicas das bananas” centro-americanas foi contada em Açúcar, bananas e sílfio: Como os prazeres da mesa moldaram a história pt. 3.

Na década de 1910, a banana estava já firmemente implantada na dieta do norte-americano médio – com um consumo médio de 10 Kg/ano – mas as mega-empresas aspiram sempre a aumentar as suas vendas e, na década de 1940, a United Fruit Company contratou Bernays para dar novo impulso ao produto. Bernays fez correr a ideia (infundada) de que as bananas eram um alimento particularmente saudável; fez imprimir brochuras com receitas com bananas; distribuiu bananas por hotéis, resorts turísticos, vagões-restaurante, navios de cruzeiro e aviões de passageiros; colocou bananas nas mãos de celebridades e fê-las fotografar; realçou quão patriótico era consumir bananas, já que estas eram produzidas, transportadas e distribuídas por empresas norte-americanas.

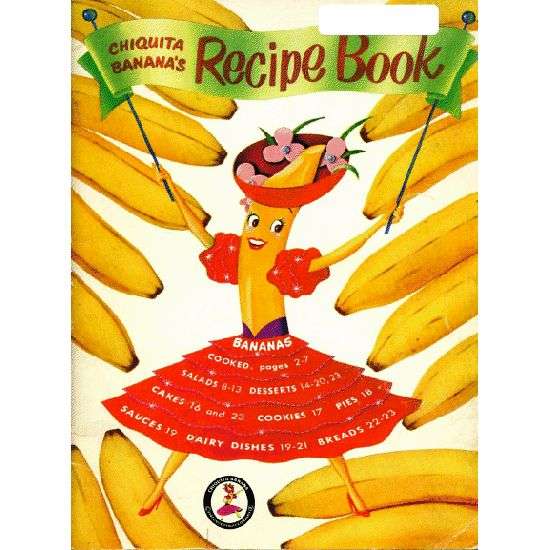

Livro de receitas da Chiquita, a principal marca de bananas da United Fruit, 1947

E, entendendo que a má reputação dos países produtores de banana da América Central (o “quintal das traseiras” dos EUA) em termos de valores democráticos e direitos laborais deslustrava a aura da banana junto dos consumidores americanos com maior consciência social ou mais atentos à actualidade internacional, Bernays criou o Gabinete de Informação Centro-Americano para suprir os media norte-americanos com relatos embelezados sobre as condições de vida nestes países e retratos benévolos dos ditadores que os governavam (em conluio com as grandes empresas bananeiras).

Quando, em 1951, os guatemaltecos elegeram como presidente Jacobo Árbenz, que recusou ser uma marioneta das empresas de bananas e empreendeu uma reforma agrária, a United Fruit pediu socorro a Bernays, que continuava a trabalhar como consultor para a empresa. Bernays tratou de instilar no meio universitário e jurídico e no Congresso dos EUA, um sentimento de rejeição e indignação moral pelas medidas de expropriação de terras levadas a cabo por Árbenz (e também uma vozearia de censura ao Governo dos EUA pela sua inacção face a este “crime”) e “plantou” artigos de opinião de teor similar nos jornais e revistas de referência dos EUA; deste modo, convenceu a opinião pública norte-americana que a Guatemala estava na iminência de cair nas garras do comunismo, o que era uma ideia aterradora para o americano médio nesta fase da Guerra Fria. A vasta, complexa e maquiavélica campanha orquestrada por Bernays levou tempo a produzir frutos, mas acabou por culminar, em Junho de 1954, num golpe de Estado, montado pela CIA (com o nome de código “PBSuccess”), que depôs Árbenz e colocou no poder Carlos Castillo Armas, apoiado por um grupo de mercenários treinados pelos EUA.

Carlos Castillo Armas, numa fotografia publicada na revista Life de 14 de Junho de 1954

Castillo Armas era oficial do exército guatemalteco, filho ilegítimo do proprietário de uma plantação de bananas e já tinha tentado um golpe militar em 1950, contra o presidente anterior, Juan José Arévalo. Após a sua liderança ter sido legitimada, em Outubro de 1954, numa eleição presidencial em que foi o único candidato, Castillo Armas apressou-se a anular a reforma agrária do seu antecessor, devolvendo à United Fruit as terras expropriadas, e a reprimir brutalmente os sindicatos e as associações de pequenos agricultores. Ainda antes de ser eleito, criou o Comité Nacional de Defensa contra el Comunismo, que, após escrutinar as vidas de 70.000 cidadãos guatemaltecos, apurou que pelo menos 10% deles eram suspeitos de ser simpatizantes ou militantes comunistas – confirmando assim os boatos espalhados por Bernays.

A maior ameaça ao regime de Castillo Armas não eram, todavia, as supostas legiões de criptocomunistas, mas a corrupção e incompetência do seu regime. Castillo Armas foi assassinado três anos depois por um elemento da guarda presidencial e a Guatemala assistiu a uma sucessão de eleições envoltas em acusações de fraude e de golpes de estado. Em 1960, a instabilidade política e social degenerou numa guerra civil que só teria fim em 1996 e faria 120.000 a 400.000 mortos e “desaparecidos” – alguns historiadores atribuem esta tragédia à “paranóia anticomunista” instilada no país no início da década de 1950 e que Bernays, se fosse hoje vivo, provavelmente descreveria, numa edição revista e actualizada de Propaganda, como um “sucesso da consultoria de relações públicas”.

“Gloriosa victoria” (1954), um mural (sobre tela) de Diego Rivera. O título é irónico, uma vez que o mural é uma denúncia do golpe de estado de 1954 na Guatemala. Os dois homens que apertam a mão ao centro são John Foster Dulles (à esquerda), Secretário de Estado dos EUA, e Castillo Armas. Atrás de John Foster Dulles, segredando-lhe ao ouvido, está Allen Dulles, seu irmão e director da CIA. A bomba que JF Dulles segura tem o rosto do presidente Eisenhower

“Actividades de mulheres” e artes

O livro de Bernays inclui capítulos com aplicações da propaganda a domínios específicos da vida: há capítulos sobre “actividades das mulheres”, educação, apoio social e arte e ciência.

O capítulo sobre “actividades das mulheres” envelheceu terrivelmente mal: apesar de Bernays ter uma visão “progressista” sobre o papel da mulher, para os padrões vigentes na época, todas as suas considerações soam hoje tão paternalistas e misóginas que se tornam hilariantes: após explorar as possibilidades oferecidas pelos clubes dedicados a “tarefas domésticas e artesanato”, clubes musicais (sugere que se empenhem no combate à “música má” nas estações de rádio), clubes artísticos e clubes literários, Bernays conclui que “existe um campo ilimitado para que as mulheres possam tornar-se protagonistas activas de ideias novas e de novos métodos políticos e sociais derivados das tarefas próprias do lar” (pg. 143).

A mulher no lugar que lhe cabe: Anúncio às sopas Campbell’s, 1948

Ainda mais anacrónico é o capítulo sobre arte, em que Bernays sugere que “a propaganda pode cumprir um papel na identificação do que é e não é belo, e o negócio pode ajudar a aumentar o nível cultural dos americanos” e propõe que “a maneira de interessar o público [pela arte] é através da associação de valores e de iniciativas coreografadas”.

A verdade é que as artes plásticas cedo perceberam o potencial da propaganda e desenvolveram técnicas de manipulação que fazem os consultores de relações públicas parecerem amadores. Os artistas, críticos, curadores e galeristas não só se arrogaram em exclusividade o poder de decidir “o que é e não é arte”, como levaram a “coreografia”, a mistificação e a prosápia a um ponto tal que hoje boa parte da arte é 1% métier e inspiração e 99% propaganda e especulação financeira. Nos casos da performance, das instalações, da arte digital e dos NFTs (non-fungible tokens), a componente artística evaporou-se completamente e apenas existem manobras de propaganda e especulação (ver Arte contemporânea: Prestígio ou capitalismo de casino? e Ideologia, pop art e refrigerantes: Uma monumental história intelectual dos anos da Guerra Fria).

Dois livros obnóxios

Dois dos livros mais tóxicos do século XX foram publicados quase simultaneamente, um em 1925, outro em 1928, por austríacos a viverem num país de adopção. Ambos foram best-sellers. Ambos propunham mundividências malsãs, que iriam ganhar profundas raízes na sociedade, que se mantêm até aos dias de hoje. Ambos são de escasso valor literário e nenhum deles prima pela profundidade do pensamento. Ambos explanam ideias execráveis de forma aberta e franca. Ambos os autores se tinham a si mesmos em elevada conta e tinham o povo e os sistemas democráticos em baixa conta, e advogavam que as decisões importantes para a sociedade deveriam caber a uma elite iluminada. Ambos os autores tinham uma perspicaz compreensão da psicologia das massas e souberam usar esse conhecimento para as manipular em função dos seus interesses, sendo invariavelmente citados quando se faz a história da propaganda. O livro de 1928 é inteiramente consagrado à propaganda e o de 1925 dedica largos trechos ao tema.

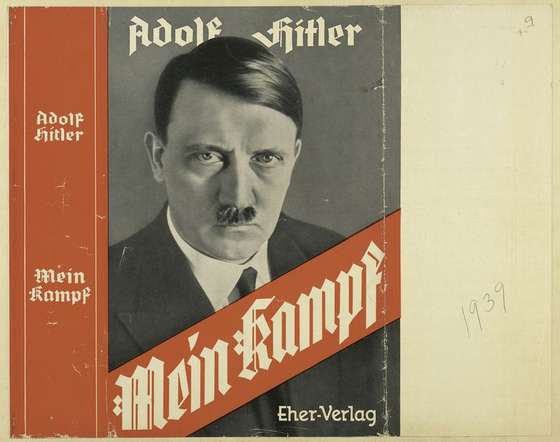

No resto, as duas obras divergem: o de 1928 tem um registo seco, económico e neutro e não se desvia do seu rumo; o livro de 1925 está escrito num estilo estridente, farfalhudo e histérico e perde-se constantemente em divagações. O de 1928 foi escrito por um judeu, o de 1925 por um anti-semita virulento. O livro de 1928 é, claro, o livro de Bernays, o de 1925 é Mein Kampf.

Edição de 1939 de Mein Kampf

O facto de ambos os livros veicularem ideias tóxicas que ganharam forte implantação não significa necessariamente que tenham sido eles os principais agentes de difusão dessas ideias. Até 1945, foram vendidos ou distribuídos gratuitamente milhões de exemplares de Mein Kampf, só na edição alemã, mas apenas uma pequena parte deles foram lidos (ver capítulo “A recepção pública de Mein Kampf” em Mein Kampf: Quem tem medo deste best-seller?). A oratória inflamada de Hitler e dos seus sicofantas e a formidável máquina de propaganda do Partido Nacional-Socialista – e, depois de 1933, do III Reich –, que teve a sagacidade de explorar os recentes desenvolvimentos nas tecnologias de comunicação de massas (incluindo a embrionária televisão), foram muito mais influentes na inculcação do ideário nazi no povo alemão. Por outro lado, Mein Kampf não trazia novidades em termos ideológicos – as ideias nele expressas são derivativas e o livro é uma manta de retalhos costurada a partir das leituras dispersas, indisciplinadas e superficiais de um (talentoso) agitador de cervejaria com pretensões intelectuais e inclinações racistas, anti-semitas, anticristãs e pangermanistas (ver capítulo “Uma ideologia caída do céu?” em Mein Kampf: Quem tem medo deste best-seller?)

Em última análise, é muito provável que a ascensão de Hitler e do nazismo não tivessem sido diferentes se Hitler tivesse decidido não publicar Mein Kampf – aliás, o próprio autor confidenciou, anos depois, a um amigo estar arrependido de o ter feito, pois reconhecia que a escrita não era o meio de expressão em que se sentia mais confortável.

Curiosamente, os universos de Mein Kampf e de Propaganda acabaram por cruzar-se, simbolicamente, em 1933, quando o III Reich contratou os serviços da agência de comunicação nova-iorquina Carl Byoir & Associates, para que fomentasse nos EUA uma imagem favorável do regime nazi, que acabara de alcandorar-se ao poder mas já tinha um historial inquietante. A relação entre os dois universos é, na verdade, mais vasta e profunda, pois consta (Bernays afirma-o na sua autobiografia) que Joseph Goebbels leu atentamente os escritos de Bernays e colocou os seus ensinamentos em prática, inclusive em campanhas anti-semitas.

Capa de um número especial, de 1939, do jornal Der Stürmer, acusando os judeus de praticarem o “assassínio ritual” de bebés e crianças; no fundo da página, uma palavra de ordem recorrente nesta publicação: “Os judeus são a nossa desgraça!”

Importa realçar que a Carl Byoir & Associates era dirigida por Carl R. Byoir (1886-1957), que tinha vários aspectos em comum com Bernays: era de origem judia; trabalhou, durante a I Guerra Mundial, no Comité de Informação Pública; foi pioneiro da consultoria de relações públicas; e, em 1919, contratou o jovem Bernays para o auxiliar numa campanha encomendada pelo Conselho Nacional da Lituânia com o fito de obter o reconhecimento da independência do país pelos EUA.

Se Goebbels não teve pejo em seguir os conselhos sobre propaganda emitidos por um judeu, também Carl R. Byoir não teve pruridos em trabalhar para um governo ferozmente anti-semita – ainda que, em 1934, face à celeuma que a vinculação ao nazismo gerara na opinião pública americana, tivesse acabado por rescindir unilateralmente o contrato com o Gabinete de Informação Turística alemão.

Cartaz anunciando a exposição “Der ewige Jude” (O judeu eterno), inaugurada em Munique a 8 de Novembro de 1937, uma de várias iniciativas da propaganda anti-semita promovidas pelo III Reich; duas delas, receberam, inclusive, o mesmo título: um livro de fotografia de 1937 e um pseudo-documentário de 1940

“Produzir consumidores”

Apesar de Edward Bernays ser considerado um pioneiro na área da consultoria de relações públicas, ter exercido, com fama e proveito, essa actividade ao longo de muitos anos (vale a pena sublinhar que faleceu com 103 anos) e de ter sido um autor prolífico e de se ter autopromovido com zelo inexcedível, tal não significa que sem Bernays não existiria consultoria de relações públicas nem agências de comunicação – aliás, a introdução de Paixão Martins e o posfácio de Vasco Ribeiro mostram quão fervilhante (ainda que incipiente) era o meio da propaganda nos EUA do início do século XX e como Ivy Lee (1877-1934) precedeu Bernays em alguns domínios.

Ivy Lee, pioneiro da consultoria de relações públicas

Na opinião de Harold Burson (1921-2020), “fundador da Burson-Marsteller, uma consultora global proeminente”, Bernays moldou decisivamente esta área de actividade: “Ivy Lee chegou primeiro e foi um táctico superior, mas, de um ponto de vista teórico, Eddie [Bernays] é o pai. Ninguém trouxe nada de melhor. Continuamos a cantar a partir do livro de hinos que ele nos deixou” (citado na Introdução de Paixão Martins, pg. 25).

Propaganda foi, sem dúvida, um livro determinante no campo das relações públicas e contém perspectivas, análises e proclamações que parecem prefigurar muitos desenvolvimentos na sociedade, na política e na economia. Mas muitas dessas perspectivas não destoam do que alguns dos seus contemporâneos – hoje esquecidos – pensavam e escreviam sobre o assunto. Tomem-se, por exemplo, as considerações tecidas por Bernays na pg. 99 de Propaganda: “Uma única fábrica, potencialmente capaz de fornecer todo um continente com um produto específico, não pode esperar que o público procure o seu produto; precisa de manter um contacto permanente, empregando a publicidade e a propaganda, com um público suficientemente vasto que lhe assegura a procura contínua necessária para tornar lucrativa uma fábrica dispendiosa”.

Cartaz da Cincinatti Pork Packers’ Association exibido na Exposição Universal de Viena de 1873. Os conceitos de produção em massa e de linha de montagem, usualmente vistos como tendo nascido nas fábricas de automóveis americanas do início do século XX, tinham antecedentes na indústria americana de processamento de carnes

Nesse mesmo ano, no artigo “Manipulating public opinion: The why and the how”, publicado no American Journal of Sociology, Bernays denunciava o imobilismo inato da sociedade: “A civilização é limitada pela inércia. Repetimos constantemente as nossas crenças e hábitos até que se convertem num força cumulativa de regressão”. Bernays argumentava que cabia “ao inovador, ao líder, ao paladino das novas ideias”, munido da “nova técnica” da “psicologia da persuasão do público”, induzir “alterações na opinião pública que favoreçam a aceitação de novas doutrinas, crenças e hábitos” – leia-se: a incessante aquisição de novos produtos, de chapéus de senhora a molhos para salada. E conclui que, uma vez que “vivemos numa época de produção em massa”, há também que desenvolver “uma técnica de distribuição em massa de ideias”, capaz de “impulsionar, dirigir e formar” a opinião pública, de forma a criar nas massas um insaciável apetite pelo consumo. Em suma: “Produzir consumidores – eis o novo desafio” (Propaganda, pg. 99).

Estas ideias parecem audaciosas e premonitórias, mas, no ambiente de euforia económica da segunda metade da década de 1920, havia mais gente a pensar o mesmo. Era o caso de Paul Myer Mazur (1892-1979), banqueiro de investimento americano de ascendência judaica que, em 1927, entrara para os quadros do Lehman Brothers. Em 1928, Mazur publicou o livro American prosperity: Its causes and consequences, onde se encontram trechos como estes: “Qualquer comunidade que viva de bens essenciais tem poucas necessidades. A comunidade que é susceptível de ser adestrada para desejar a mudança, para querer coisas novas, ainda antes de as antigas terem sido completamente usadas, gera um mercado que é definido mais pelos desejos do que pelas necessidades. E os desejos do homem podem ser acicatados de forma a largamente suplantarem as suas necessidades […] A padronização tem vindo, crescentemente, a subordinar-se ao estilo […] e os factores que determinam as vendas têm vindo, deste modo, a sobrepor-se ao processo de manufactura. Esta situação já estava bem implantada por volta de 1914. Preparou o palco onde a guerra decorreu nos anos seguintes e teve um efeito tremendo no desenvolvimento da economia […] A publicidade é uma força educacional. Se for eficaz, estimula o desejo, eleva os padrões de vida, promove as compras; as compras arrastam a produção, a produção cria poder de compra e o círculo pode fechar-se se o desejo for suficientemente forte para converter o poder de compra em compras efectivas. Claro que existe, teoricamente, o risco de o consumo ter atingido o seu limite. Mas, provavelmente, tal ponto de ruptura nem sequer existe”.

A previsão de Mazur sobre os limites do consumo estava rotundamente errada, como se comprovou um ano depois, quando a “exuberância irracional” que sustentara o crescimento económico e a valorização bolsista se esfumou subitamente e Wall Street deu um trambolhão, arrastando consigo as outras praças financeiras dos EUA e dando início à Grande Depressão, que se prolongaria por uma década.

Afinal havia um ponto de ruptura: Multidões aglomeram-se junto à Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE), em Wall Street, no dia 29 de Outubro de 1929, que ficou conhecido como “Terça-feira Negra”

Mazur não perdeu o emprego e o Lehman Brothers sobreviveu à onda de falências que varreu o sistema bancário americano (650 bancarrotas só em 1929, 1300 até ao final de 1930), mas não aprendeu com ele: no final do século XX seria uma das principais instituições financeiras envolvida na criação de mais uma aventura especulativa fundada em pressupostos irrealistas, a “securitização” dos empréstimos subprime (MBS: mortgage-backed securities), que se desmoronaria em 2007 e causaria a falência do Lehman Brothers no ano seguinte (ver capítulo “O cisne de 2008” em Se a covid-19 fosse um cisne que cor teria?).

Mein Kampf e Propaganda no século XXI

A mundividência promovida por Mein Kampf sofreu um duro revés em 1945 e só começou a ressurgir, em forma parcial, suavizada e com rosto menos façanhudo, no início do século XXI, e só na última década começou a reconquistar, no Ocidente, um número significativo de adeptos.

Os mais radicais entre estes recuperaram as marchas nocturnas com tochas, a saudação de braço esticado, o apetite por proibir e queimar livros e até a exibição pública de símbolos fascistas. Todavia, a maioria são pequeno-burgueses pacatos e tíbios, que se vêem como vítimas da globalização (embora não a contestatassem quando ela era imposta pelo Ocidente ao resto do mundo e dela retiravam benefícios); que se sentem traídos por a democracia não lhes ter proporcionado o bem-estar material com que sonhavam (como se a democracia fosse um fundo de investimento de retorno garantido, não um compromisso ético para a vida em sociedade); e se sentem desorientados perante o ritmo frenético da mudança no mundo presente, que esbate fronteiras, miscigena culturas, dilui identidades e abala seculares hierarquias sociais, raciais e de género. A esmagadora maioria deles não leu Mein Kampf nem tem ideia aproximada do seu conteúdo, não sonha com um Reich de Mil Anos nem com a conquista de Lebensraum à custa dos países vizinhos, nem com um mundo governado pela raça ariana-nórdica (até porque, na Europa meridional, a maior parte se assemelha, na tez e na fisionomia, com os levantinos e os magrebinos). Apenas alimentam um ressabiamento generalizado contra as “elites” e, em particular, contra os “políticos” (entre os quais não contam os líderes da extrema-direita, que se apresentam como fazendo parte do povo), e estão agastados por ter sido inaugurada uma mesquita no seu bairro, por uma mulher barbada ter vencido o Festival da Canção da Eurovisão e por haver quem denuncie como crápulas genocidas e extractivistas as figuras da História do seu país, que foram ensinados a ver como heróis.

Embora entre as organizações e os seus militantes e simpatizantes poucos exprimam abertamente a identificação com a mundividência expressa em Mein Kampf, é indiscutível que, em vários países cuja paisagem política foi dominada nas últimas décadas por partidos entre o centro-esquerda e o centro-direita, há partidos de inspiração neofascista e de extrema-direita populista que assumiram as rédeas na governação (sós ou em coligações) ou que obtiveram representações parlamentares substanciais.

A mundividência promovida por Propaganda teve percurso bem diferente: foi infiltrando-se insidiosamente da matriz quotidiana até se tornar tão omnipresente e “natural” que, com excepção de alguns intelectuais vinculados a movimentos anticapitalistas ou ambientalistas, poucos a questionam – na verdade, nem sequer os partidos que se proclamam anticapitalistas ou ambientalistas ousam denunciá-la nos seus programas e discursos eleitorais. É consensual em todo o espectro político, da extrema-direita à extrema esquerda, que é desejável que o PIB cresça indefinidamente e que o poder de compra o acompanhe, de forma a que todos vivam em casas mais amplas e mais confortáveis, conduzam carros maiores e mais bem fornidos de gadgets e mordomias e desfrutem de mais férias e “experiências” e viajem mais frequentemente e para “destinos” mais exóticos. O que, neste domínio específico, distingue a direita da esquerda é que a primeira ignora ou desvaloriza os sinais cada vez mais claros de que o crescimento ilimitado e o consumo infrene têm, mais tarde ou mais cedo, efeitos negativos e potencialmente disruptivos sobre o ambiente e o clima e, em última análise, põem em risco o bem-estar que esse mesmo crescimento se propõe assegurar – o que configura uma atitude de negação da realidade –, enquanto a segunda crê que esses efeitos são uma real, premente e assustadora ameaça civilizacional, mas nem por isso deixa de pugnar por mais crescimento e mais consumo – o que constitui um fascinante caso de dissonância cognitiva.

O facto de o nazismo ter feito uso maciço e astuto da propaganda – eventualmente inspirando-se em Bernays – não significa que não existam diferenças substanciais entre as mundividências de Mein Kampf e de Propaganda.

A primeira separa o mundo entre “nós”, os puros, os patriotas, as pessoas de bem, e “eles”, os sujos, os corpos estranhos, os sub-humanos; tem um discurso provocatório e belicoso e está disposta a tomar o poder pela violência; é amante da ordem e das hierarquias; cultiva as tradições ancestrais e os valores tradicionais (ou, pelo menos, invoca-os para obter determinados efeitos); advoga a governação por um líder forte, de carácter messiânico.

“Führer, estamos contigo! Todos dizem sim!”: Cartaz apelando ao voto no “sim” no referendo de 1934 em que era perguntado ao povo alemão se o Chanceler Adolf Hitler deveria acumular o cargo de Presidente (o anterior, o marechal Paul von Hindenburg, acabara de falecer); 89.9% disseram “sim”

A segunda acolhe toda a gente e promete tudo a todos; cultiva um discurso melífluo e uma atitude afável e rejeita a violência, que é nociva para o ambiente de negócios e para a confiança dos consumidores; é obcecada pela novidade; dispensa as leis espartanas e a repressão, porque confia na “psicologia da persuasão do público” para levar as massas a fazerem o que a elite no poder pretende que façam, julgando estar a fazer o que lhes dita o seu livre arbítrio.

A primeira tem necessidade de um líder omnipresente, verborreico, histriónico e estridente. A segunda prefere a discrição do “governo invisível”.

A primeira instila nas massas a fantasia de um passado idílico e de um presente de caos e declínio civilizacional, que serve para justificar a intervenção redentora do líder providencial, capaz de restabelecer a “ordem natural das coisas” e de “fazer o país grande outra vez”. A segunda passa a mensagem de que não houve na história da humanidade um tempo tão próspero e transbordante de oportunidades como o presente e que o cidadão de classe média, atento às modas, às campanhas promocionais, aos cartões de fidelização, às apps das lojas e aos novos produtos, pode desfrutar de um nível de vida que dantes estava reservado aos nababos e será reconhecido pelos seus pares como figura de requintado gosto, sempre “à la page” e digno de admiração e emulação.

No longo prazo, a segunda é mais eficaz e gera menos atrito: por que haveriam as massas de revoltar-se contra quem as dirige se nem sequer se dão conta de estarem a ser dirigidas? Disso mesmo dá conta Bernays quando afirma, na pg. 108 de Propaganda, aparentemente sem ironia, que “a opinião pública já não se sente inclinada […] a opor-se às grandes fusões empresariais. […] Deitou abaixo as leis antimonopolistas quando entendeu que elas dificultavam o crescimento económico. Hoje em dia, o governo autoriza os conglomerados de produtores e distribuidores […] A própria opinião pública alimenta o crescimento dos mamutes industriais. Na opinião de milhões de pequenos investidores, das fusões e aquisições resultam gigantes amigos e não ogres”.

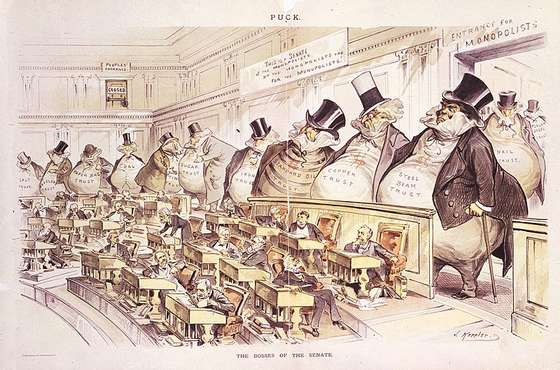

“Os patrões do Senado”: cartoon por Joseph Keppler, publicado na revista satírica Puck em 1899. Os gigantes com cara de poucos amigos que se dispõe nas costas dos senadores representam os monopólios de vários sectores empresariais americanos (aço, cobre, petróleo, açúcar, carvão, etc.). Merecem realce dois detalhes: a galeria do Senado, destinada a acolher os cidadãos comuns, está fechada a cadeado; na placa ao centro lê-se “Este é um Senado dos monopolistas, pelos monopolistas e para os monopolistas”, uma deturpação da célebre definição de democracia atribuída a Abraham Lincoln

O mundo que a propaganda criou

Mesmo que Bernays exagere, neste trecho, o entusiasmo da “opinião pública” pelas “grandes fusões empresariais” e pelos monopólios, é inquestionável que ela aceita sem rebuço as regras de funcionamento do capitalismo de consumo e participa nele de livre e espontânea vontade, iludida pelas mil artimanhas da propaganda. Em última análise, pode dizer-se que poucos aspectos da vida quotidiana nas sociedades desenvolvidas do nosso tempo não são regidos pelas técnicas de manipulação de massas delineadas por Bernays e outros pioneiros da consultoria de relações públicas – as principais diferenças na propaganda dos nossos dias é que se tornou ainda mais cínica e calculista e tem ao seu dispor meios tecnológicos de uma sofisticação, rapidez e alcance com que Bernays nem sequer poderia sonhar. O processo iniciado por Bernays e seus colegas nos EUA alastrou, pouco a pouco, a todo o Ocidente e, depois, ao resto do mundo, ganhou o ímpeto de um tsunami, derrubou instituições e hábitos seculares e tomou conta de todos os aspectos da vida moderna.

Veja-se, por exemplo, como, invocando recomendações de médicos venais e tradições forjadas, as agências de comunicação convenceram os americanos a adoptar uma dieta que, além do bacon frito com ovos e da gelatina promovidos por Bernays, assenta em cereais de pequeno-almoço cujo teor de açúcar pode exceder os 50 g/100 g, sanduíches de manteiga de amendoim e geleia (outra “instituição” americana), sanduíches de atum sem atum, “queijo” com uma relação tão remota com queijo que até a usualmente permissiva FDA (o regulador do sector alimentar nos EUA) impõe que seja comercializado sob a designação “pasteurized processed American cheese food”, pastelaria plastificada, confeitaria fluorescente, hamburgers e pizzas industriais, um longo e penoso cortejo de abastardamentos da cozinha italiana e mexicana e uma infinidade de híbridos e crossovers concebidos por mentes de imaginação e perversidade sem limites (capazes de abominações como “bacon revestido a chocolate” ou “Doritos com sabor a Mountain Dew”). Como o trânsito deste tipo de vitualhas pelo tracto digestivo é propenso a obstruções, instaurou-se o hábito de empurrar os sólidos com mistelas líquidas que se diria resultarem da adição de quantidades copiosas de açúcar a efluentes da indústria de tinturaria e que soem ser comercializadas sob a designação de “refrigerantes”. Seja a ingestão desta lambujem feita num dos 200.000 restaurante de fast food existentes nos EUA ou no lar, é crucial que as doses sejam cavalares, porque a América é a terra da abundância e porque, como dizia Carl R. Byoir, “é mais fácil vender uma embalagem grande do que uma embalagem pequena”.

Secção de pseudo-alimentos numa loja Walmart

Como seria de esperar, esta dieta hipercalórica e ultraprocessada, ensopada em gorduras e açúcares e sal, polvilhada de corantes, aromatizantes, espessantes e uma infinidade de aditivos, e deficiente em vitaminas, sais minerais e fibras, fez dos EUA um país com 43% de obesos, valor que, todavia, apenas lhe garante o 13.º lugar no top da obesidade mundial, já que o labor da propaganda ao serviço das multinacionais do sector alimentar para difundir internacionalmente os hábitos alimentares americanos foi coroado de sucesso, sobretudo nas micronações insulares do Pacífico: Tonga encima a lista, com 77% de obesos, seguida pelas Ilhas Cook, com 70%, e Tuvalu, com 62% (dados de 2024). Entre os países desenvolvidos só o Japão, com 4% de obesos, escapa a esta pandemia. A prevalência da obesidade a nível global era de 1% em 1950 – hoje é de 28% e a tendência é que continue a aumentar. À pandemia de obesidade está, inevitavelmente, associada uma legião de problemas de saúde, mas estes são, na óptica das agências de comunicação e das empresas prestadoras de cuidados de saúde e das indústrias que produzem fármacos e equipamento médico, não um problema mas uma opípara oportunidade de negócio.

Prevalência da obesidade feminina no mundo, dados de 2016. De amarelo claro (inferior a 5%) a vermelho escuro (superior a 55%)

No domínio dos automóveis particulares, dos electrodomésticos e da “electrónica de consumo” (equipamentos e gadgets de comunicações e entretenimento) há muito que foi plenamente entranhado o conceito de obsolescência planeada. Este foi introduzido na indústria automóvel, em meados da década de 1920, por Alfred P. Sloan, director executivo da General Motors entre 1923 e 1946, que ficou preocupado por a capacidade de produção instalada das fábricas de veículos estar em vias de deixar de ser correspondida pela procura, uma vez que quase todos os americanos com meios para adquirir um carro já tinham um. A solução foi passar a lançar modelos “novos” todos os anos, de forma a instilar nos automobilistas a impressão de que o seu carro do ano anterior era “velho” (ver capítulo “A ansiedade da corrida” em Estaremos a andar depressa de mais?).

Alfred P. Sloan, capa da Time de 27 de Dezembro de 1926

O excesso da capacidade de produção face às reais necessidades dos consumidores não era problema exclusivo do sector automóvel, pelo que, pouco a pouco, toda a economia deixou de operar nos moldes do capitalismo industrial do século XIX e se converteu ao capitalismo de consumo, em que a máquina da propaganda gera constantemente nas massas um torvelinho de apetites, aspirações e necessidades que permitem escoar a miríade de artigos supérfluos que as fábricas vomitam incessantemente (ver capítulo “Do capitalismo industrial ao capitalismo de consumo” em Mark Stoll, a economia e a natureza: É o capitalismo que está a devorar o planeta?).

Deve assinalar-se que, em 1919, Sloan já tinha dado outro passo crucial para gerar uma vertigem consumista auto-sustentada em torno do automóvel particular: criara a General Motors Acceptance Company, uma subsidiária da GM especializada na concessão de crédito para aquisição de automóvel, ideia que, pouco a pouco, foi imitada por toda a concorrência (ver capítulo “Do capitalismo industrial ao capitalismo de consumo” em Mark Stoll, a economia e a natureza: É o capitalismo que está a devorar o planeta?). Poucos anos depois, um anúncio ao Ford Weekly Purchase Plan, que permitia a aquisição de automóvel próprio em suaves prestações semanais, desvelava a estratégia-padrão de manipulação da psique do consumidor que te, vindo a ser utilizada, com outras roupagens, chamarizes e subtilezas, até aos nossos dias: na imagem, vê-se um casal e a filha, a pé, com ar enfiado, rodeados de bulício automóvel, a mulher queixando-se ao marido “Toda a gente tem carro menos nós”; o texto (palavroso e formal, pelos padrões actuais) debita uma lista das vantagens de possuir automóvel próprio, nenhuma delas de carácter utilitário ou prático: “Proporcionará à sua vida os mais gloriosos prazeres. Incrementará as suas probabilidades de sucesso. Dará a si e à sua família um prestígio social de valor inestimável […]. Um carro é um símbolo de sucesso e um comprovativo de realização pessoal e faz desabrochar oportunidades que, de outro modo, nunca estariam ao seu alcance”.

Hoje, o crédito à aquisição de carro particular não só continua florescente como é o mais lucrativo sector de actividade de muitas marcas de automóveis: alguns modelos são vendidos praticamente ao preço de custo, provindo o lucro da marca do mecanismo de crédito.

À indução no consumidor de uma falsa impressão de obsolescência ou “obsolescência psicológica”, juntar-se-ia, já na era dos computadores e dos telemóveis, a “obsolescência funcional”, que tira partido da evolução galopante da tecnologia nesta área e, em nome do imperativo da interoperabilidade e da comunicação com outros computadores e telemóveis (e também com tablets, smartwatches e activity trackers e com frigoríficos e sanitas “inteligentes”), obriga à substituição regular dos equipamentos. Na prática, a maioria dos utilizadores de smartphones (e quem não o é em 2024?) tende a sucumbir à pressão psicológica para substituir o seu aparelho por um mais moderno, muito antes de ele atingir a obsolescência funcional, porque, como proclama Bernays, “a propaganda habituou o público à mudança e ao progresso” (pg. 164).

O que é bom para a General Motors…

Em 1946, Alfred P. Sloan cedeu o posto de director executivo da GM a Charles Erwin Wilson, que lideraria a marca até 1953 e que ficaria associado à frase “O que é bom para a General Motors é bom para os EUA”. Na verdade, o que Wilson disse, na audição no Congresso que o confirmaria como Secretário de Estado da Defesa da administração Eisenhower, em 1953, foi ligeiramente diferente: quando questionado sobre se, como Secretário de Estado, seria capaz de tomar uma decisão que prejudicasse os interesses da empresa que o empregara até há alguns dias e da qual detinha apreciável número de acções, Wilson respondeu afirmativamente, mas acrescentou que a experiência lhe mostrara que o que era bom para os EUA era bom para a General Motors e vice-versa.

A ideia de que os interesses das empresas – e, em particular, das grandes empresas multinacionais – coincidem com os interesses dos países ou com os interesses da Humanidade como um todo, ou seja, com o “bem comum”, é uma das maiores falácias subjacentes à argumentação de Bernays em favor da propaganda. Os “gigantes amigos” têm usado a propaganda sobretudo para engazopar o cidadão comum, quer incutindo-lhe hábitos que a indústria sabe serem pouco saudáveis ou até potencialmente letais – consumo de tabaco, bebidas alcoólicas e alimentos ultraprocessados, por exemplo – mas que proporcionam pingues lucros aos fabricantes; quer empurrando o cidadão para uma espiral de consumo acima das suas possibilidades, alimentada por crédito “fácil”; quer alimentando a ilusão de que é possível o crescimento económico ilimitado num planeta limitado, se necessário desacreditando os especialistas que alertam para os riscos das alterações climáticas e do esgotamento ou degradação dos recursos naturais e promovendo o greenwashing das empresas e Estados campeões da delapidação de recursos e da produção de poluentes e resíduos.

Anúncio aos charutos Girard, 1916: “Sim, sou médico. E aconselho os meus pacientes a fumar charutos Girard. Na verdade, também eu os fumo!”