É difícil encontrar quem tenha vivido tantos momentos históricos como Benjamin Ferencz. Nos anos 20, fugiu da Europa para os Estados Unidos com nove meses para escapar à perseguição aos judeus, tornou-se num aluno brilhante e conseguiu saltar de um bairro marginal de Nova Iorque para um curso de Direito em Harvard. Era lá que estava quando o Japão atacou Pearl Harbor. No fim do curso, entrou para o Exército, desembarcou na Normandia e recebeu uma missão decisiva na fase final da Segunda Guerra Mundial: entrar nos campos de concentração usados pelos nazis para assassinar os judeus (pela câmara de gás, pelo fuzilamento ou pelo trabalho forçado) durante a libertação e recolher provas dos crimes de guerra ali cometidos, antes que pudessem ser apagadas.

Voltou aos Estados Unidos, mas não ficaria ali muito tempo. O curso de Direito, a investigação feita sobre crimes de guerra e a experiência no terreno fizeram com que fosse chamado a regressar. Num gesto inédito, o lado vencedor da guerra pretendia dar ao lado derrotado um julgamento justo. Ben Ferencz voltou para a Europa para trabalhar como procurador nos julgamentos de Nuremberga e, com apenas 27 anos tornou-se procurador-chefe no julgamento dos Einsatzgruppen, as unidades especiais das SS responsáveis pelo extermínio de mais de um milhão de judeus e outras minorias durante o Terceiro Reich. No discurso de abertura do julgamento, declarou que não pretendia vingança, mas justiça — mesmo sendo, ele próprio, um judeu. Dedicaria o resto da vida a lutar pela resolução dos conflitos mundiais pela via da lei e é considerado um dos pais fundadores do Tribunal Penal Internacional.

Aos 100 anos de idade, escreveu com a jornalista Nadia Khomami um pequeno livro em que reúne histórias e lições de vida a partir da sua experiência na guerra, no tribunal e na vida: “Palavras que Tocam a Alma“. A edição do livro em Portugal por estes dias é o pretexto para uma conversa por telefone. À hora marcada — 15h em Lisboa, 10h na Flórida, onde Ben Ferencz vive hoje numa residência sénior —, ligamos. Atende com simpatia e simplicidade. Depois da conversa inicial bem-humorada (“Tendo em conta as circunstâncias, tenho mais de cem anos, estou muito bem”, assegura entre risos), apresenta-se para a gravação: “O meu nome é Ben Ferencz, F-e-r-e-n-c-z, estou muito contente por estar neste momento a falar para Portugal. O que é que posso fazer por si?” Explicamos que queremos ouvi-lo sobre as suas memórias e nem nos dá tempo para a primeira pergunta. É ele quem começa a entrevista.

▲ Ben Ferencz durante os julgamentos de Nuremberga. O jovem procurador tinha 27 anos

Nasci numa pequena vila na Transilvânia, que já não existe. O país desapareceu. A minha irmã nasceu na mesma cama que eu, um ano e meio antes. Ela é húngara, mas o meu passaporte diz que eu era romeno, porque eles trocaram territórios depois da Primeira Guerra Mundial. Ensinou-me uma coisa: não interessa como é que o país se chama. Interessa como é que eles tratam o seu povo. E, como os judeus eram mal-tratados nos dois países, assim que eu nasci os meus pais tomaram a decisão de procurar outro lugar para viver. Por isso, fomos de barco para os Estados Unidos, passámos sob a Estátua da Liberdade. O meu pai teve muita sorte porque recebeu uma oferta para ser porteiro num prédio em Hell’s Kitchen, que era um bairro muito mau. Como ele não falava a língua e tinha sido aprendiz de sapateiro, não sabia que não havia cowboys em Nova Iorque a precisar de botas feitas à mão, e ficou muito contente por arranjar um emprego e nós podermos dormir na cave. É aí que começam as minhas memórias.

Estive a ler o seu livro e a ver o documentário que fizeram sobre si e percebi que fugiu do seu país, com os seus pais, quando só tinha nove meses.

Correto.

Quanto tempo passou até perceber a injustiça em que tinha nascido?

Nós não percebíamos a injustiça, na verdade, mas sabíamos que o que quer que fizéssemos na América seria melhor do que o que estava a acontecer aos judeus na Roménia e na Hungria. Não estávamos organizados para pensar nos termos da injustiça contra um grupo. De certa forma, aceitámos. Onde quer que fôssemos recebíamos o mesmo tratamento, fosse em Espanha, fosse noutro sítio qualquer. A América era vista como um lar, um refúgio. Como dizem na Estátua da Liberdade, “mandem-me os vossos cansados, os vossos pobres, os miseráveis descartados da vossa costa abundante, mandem-nos, os pobres, a mim, e eu erguerei a minha lâmpada na porta dourada” [paráfrase do poema de Emma Lazarus inscrito na Estátua da Liberdade]. Foi isso que nos inspirou a ir. Foi uma oportunidade de termos uma vida mais livre, sem sermos perseguidos. Infelizmente, hoje a Estátua da Liberdade ainda está de pé mas a luz acho que já se apagou. Nós estávamos felizes por estar na América. Mesmo o emprego como porteiro e a vida na cave em Hell’s Kitchen, que é uma zona de muita criminalidade, era melhor do que o que tínhamos na Roménia.

Era pobre, não falava inglês, era diferente dos americanos… Como foi crescer em Nova Iorque nos anos 20?

Eu era um refugiado. Quando tinha cerca de 6 ou 7 anos de idade, o meu pai levou-me à escola, para me inscrever numa escola pública, mas ele não falava muito inglês, nem eu — nós falávamos entre nós em iídiche, que era uma língua comum —, e por isso o diretor da escola disse que não me podiam aceitar. Disse que eu era muito pequeno e que não falava a língua, e que devia voltar no ano seguinte. No ano seguinte, voltámos e ele disse outra vez: “Volte no próximo ano”. Por isso, comecei a minha educação relativamente tarde, penso que tinha cerca de 8 anos. Nessa altura, os meus pais já se tinham conseguido divorciar. Eles tinham sido prometidos um ao outro antes de nascerem. Eram primos… Se tu tens um rapaz e eu tenho uma rapariga, casamo-los. Mas não resultou muito bem. Eles lá se conseguiram divorciar e eu fui viver com uma tia em Brooklyn, quando finalmente comecei a escola. Nessa altura, já tinha mais de 8 anos.

E como é que foi o caminho entre o bairro de Hell’s Kitchen e a Universidade de Harvard para estudar Direito?

Um dia, a minha professora do oitavo ano pediu-me para levar os meus pais à escola. Ela e o diretor queriam falar comigo. Não consegui levar o meu pai, porque eles estavam separados, mas a minha mãe foi comigo e a professora disse-lhe que eu era um miúdo talentoso. Olhámos um para o outro, eu não sabia o que é que ela queria dizer, porque não tinha talento nenhum, e não percebemos. Ela disse que eu devia ir para a universidade. Não sabíamos do que é que ela estava a falar. Não conhecíamos ninguém que tivesse ido para a universidade. A minha mãe disse que não conseguíamos pagar e eles disseram-nos que havia uma escola especializada, chamada Townsend Harris High School, batizada em honra do diplomata, e que se eu conseguisse passar nessa escola com um currículo de topo, seria automaticamente aceite na City College, onde não era preciso pagar propinas, porque era gratuita. A minha mãe concordou e foi isso que fizemos. Fui para esta escola especializada, que era parte da City College, e no final tive alguns problemas com a administração, porque queriam que eu acabasse as aulas de ginástica. Eu disse que não conseguia e eles diziam-me que eu não podia ir para a universidade. Não acreditei neles, por isso fui à City College e perguntei-lhes: “Aceitam-me se eu não tiver acabado ginástica?” E eles disseram-me: “Claro!” Voltei à escola e eles disseram que não me iam dar um diploma. E eu disse “OK, fiquem com ele”. Recebi o meu diploma há um ano. O meu filho disse-lhes: “Olhem, vocês nunca deram um diploma ao meu pai!” E eles mandaram-me um diploma (risos). Eu não conhecia nenhum advogado, mas sabia, ou pelo menos sentia, que me tinha saído melhor que os outros. Eu era pequeno e as pessoas estavam sempre a fazer-me bullying. Perguntei qual era a melhor escola e disseram-me que era Harvard. Nunca tinha ouvido falar de Harvard, mas escrevi-lhes uma carta e recebi resposta: fui aceite e deram-me uma bolsa completa, por causa do meu exame de Direito Penal.

Isso foi um momento decisivo, mudou-lhe a vida.

Foi um momento decisivo. Fui admitido, recebi uma bolsa completa para a Faculdade de Direito de Harvard. E foi uma ponte para outra coisa. Eu não tinha dinheiro nenhum, os meus pais não tinham dinheiro para me dar. Fui à Divinity School, que tinha uma cafetaria do outro lado da rua, e disse-lhes que era um aluno de Direito que não tinha dinheiro, e que estava disposto a trabalhar em troca de comida. Eles disseram-me: “Claro. Vem cá depois de almoço e ajuda-nos a lavar a loiça. Nós habitualmente deitamos fora o que sobra, por isso podes tirar o que quiseres.” Isso também foi um momento de viragem para mim, porque consegui ir buscar comida e armazenar para a semana toda. Há uns anos, paguei à Divinity School os almoços (risos). Disse-lhes para não dizerem a ninguém, mas eles escreveram um artigo sobre a história toda na revista da faculdade. Na Faculdade de Direito, saí-me bastante bem até que começou a guerra. Ainda era estudante quando o Japão atacou os Estados Unidos em Pearl Harbor. Toda a gente que eu conhecia correu para a praça de Harvard para se alistar. Eu também tentei, porque queria treinar e aprender a pilotar um avião, mas fui rejeitado, disseram-me que eu era muito baixo e que os meus pés não chegavam aos pedais.

Porque é que queria ir para a guerra?

Digo-lhe exatamente porquê, porque isto é muito claro na minha cabeça. Havia um amigo meu que dizia que podíamos evitar ser recrutados se arranjássemos um emprego a trabalhar para a indústria da defesa. Aí, éramos isentados de cumprir o serviço militar. Mas eu disse que não, não queria fazer aquilo. O Hitler tinha prometido matar todos os judeus e eu senti que se ficasse de fora não conseguiria viver comigo mesmo. Tinha de fazer a minha parte. Não queria ser um herói, mas senti que não devia ficar de fora. Por isso, tentei de várias maneiras entrar na Força Aérea, nos serviços de informações, em diferentes ramos das Forças Armadas. Recusaram-me sempre. O mais difícil foi nos serviços de informações. Disse-lhes: “Olhem, eu sei falar francês, vocês deixam-me atrás das linhas em França, ensinam-me a usar dinamite”. E eles responderam-me que eu não era cidadão há tempo suficiente. O meu pai tinha adquirido a cidadania nove anos antes e era preciso ser cidadão durante pelo menos dez anos para ser aceite. Foi uma das minhas primeiras experiências com a estupidez da burocracia.

Isto também responde à pergunta que lhe tinha feito há pouco. Por esta altura, já se tinha dado conta da especificidade daquele contexto de injustiça contra os judeus na Europa em que tinha nascido. Como é que foi esse momento, em que percebeu que havia perseguição à sua religião, à sua cultura, ao seu povo?

Tenho uma resposta precisa porque me lembro exatamente. Era estudante do primeiro ano na Faculdade de Direito e escrevi ao consulado da Alemanha a dizer: “Hitler tem estado a anunciar o seu programa, gostava de disseminar a informação dele aqui entre os americanos — não mencionei que era judeu —, por favor enviem-me a propaganda que quiserem que eu distribua”. E eles enviaram-me imensos panfletos com propaganda nazi, que eu pus imediatamente no lixo. Foi a minha forma de sabotar o governo do Hitler a partir de Cambridge, no Massachusetts (risos). Foi a única coisa que consegui fazer! Fiz o que pude.

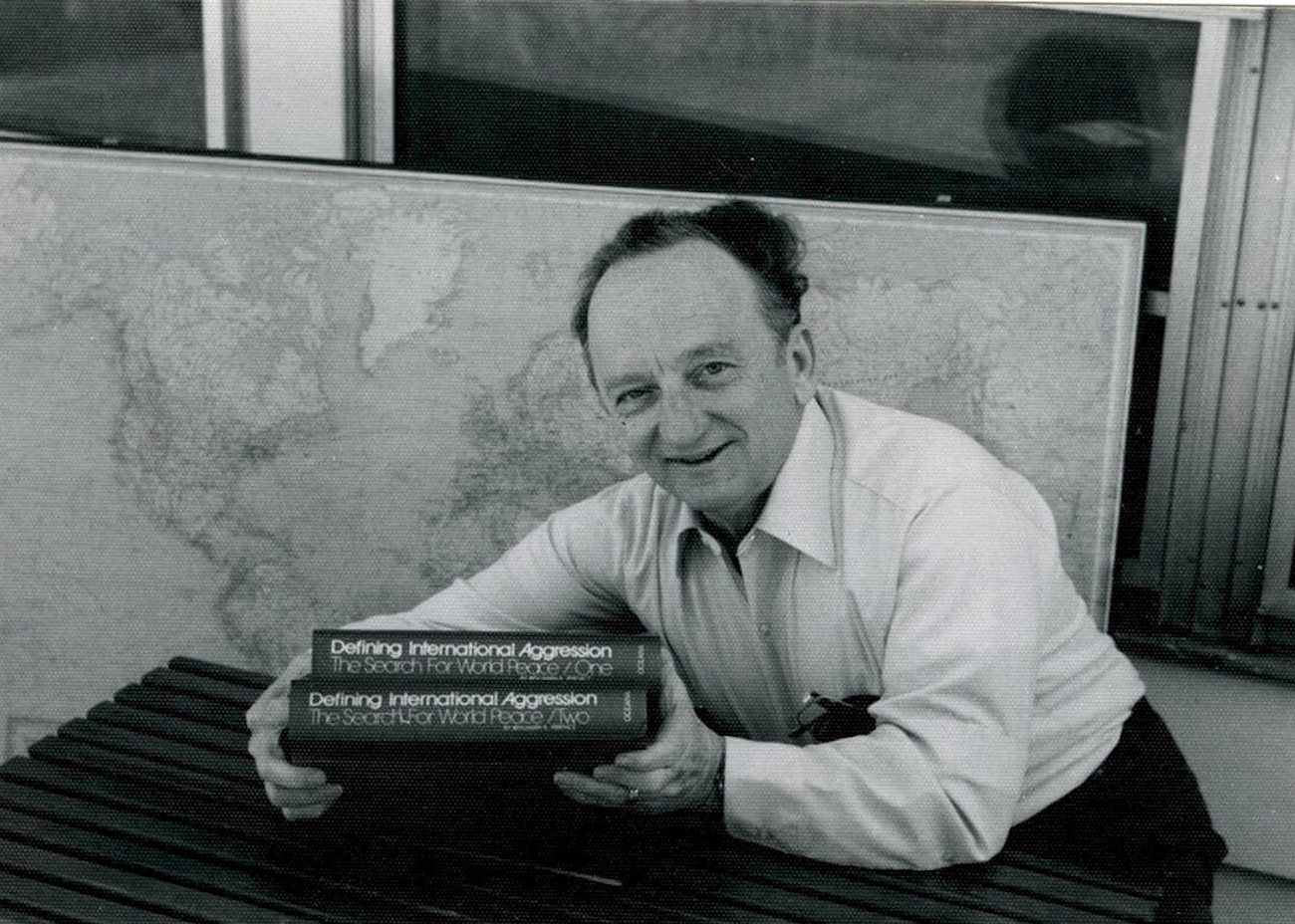

▲ Ben Ferencz tem sido um dos principais promotores de um sistema internacional de aplicação da lei

Foi aí que começou a luta contra os nazis…

Há outra história interessante. No final do primeiro ano, fui ao painel de recrutamento e disse que era estudante, que me queria alistar para ser aceite no Exército. Falaram comigo durante um bocado e depois disseram que me avisavam. Disse isto à minha mãe e mandei os meus livros para casa — na altura vivia em Rhode Island —, e ela disse-me: “Volta para a escola, quando eles precisarem de ti ligam-te”. Então voltei para a escola, mais um ano, e quando acabei o curso em Harvard fui imediatamente ao painel de recrutamento e disse: “Olhem, estive aqui há ano e meio e não me ligaram.” O funcionário que lá estava olhou para mim e perguntou-me como é que eu me tinha safado na Faculdade de Direito. Eu disse que tinha corrido bem e ele perguntou-me se eu precisava de mais tempo para fazer o exame da Ordem. Respondi que não, que achava que era capaz de fazer isso durante o tempo no Exército. Foi aí que ele me explicou que na Primeira Guerra Mundial era estudante na Faculdade de Direito de Yale. Juntou-se à Força Aérea e perdeu uma perna numa queda — eu reparei que ele andava com uma perna de madeira —, e nunca conseguiu acabar os estudos. E disse-me: “No primeiro dia que tu vieste cá, eu decidi que te iria proteger do que me aconteceu a mim. Por isso, tenho estado a adiar o teu recrutamento até tu acabares o curso de Direito”. Por acaso, o funcionário guardou o meu registo até eu acabar o curso!

Então aí percebeu que não tinha sido só a estupidez da burocracia…

Exatamente. Este homem arriscou… O trabalho dele era recrutar-me, não era isentar-me. Mas ele guardou o registo. E foi aí que entrei para a patente mais baixa, era soldado, e foi nessa condição que fiz um treino básico na Carolina do Sul. Aí, vi a estupidez da burocracia a multiplicar-se. Eu odiei o Exército e o Exército odiou-me.

Porquê?

Porque eu fazia o que achava certo — e o que eles queriam que eu fizesse era errado. E eu não o fazia, arranjava forma de não fazer. Puseram-me como funcionário burocrático no armazém, porque a maioria das pessoas praticamente não sabia ler ou escrever. Eu tinha os formulários, os passes, e todos eles tinham três cópias, que eram, supostamente, para os oficiais responsáveis. Mas eu fiquei com uma cópia de cada e então consegui passar ordens oficiais, com o carimbo, para permitir a alguns tipos que fossem a casa, porque podia ser a última oportunidade que tinham para se despedirem dos pais (risos). Mas já lá vamos à minha reputação no Exército.

A dada altura, foi para a Europa.

Nessa altura, estávamos a treinar para a invasão de França. Eu fazia parte do 115.º AAA Battallion. O AAA significa artilharia anti-aérea e o nosso objetivo era abater os aviões alemães. Veio um general falar connosco, para irmos para mais perto da praia. Disse-nos que não tínhamos nada a temer, porque tínhamos uma arma secreta chamada radar — podíamos detetar quando os aviões se começavam a aproximar de nós, sabíamos onde eles estavam. E tínhamos outra arma secreta, a “identification friend or foe“, IFF [identificação amigo ou inimigo]. Quando os aviões deles chegavam ao nosso alcance, os canhões de 9 milímetros começavam a disparar. ELe disse: “Não há nada para se preocuparem quando desembarcarem na praia, mais abaixo”. Isto era muito interessante, mas nada era verdade. Os alemães tiveram a grande ideia de baralhar o nosso equipamento. Usavam pombos e pintavam-nos com tinta de alumínio. Quando queriam atacar-nos, largavam os pombos do avião e as nossas armas apanhavam os pombos. E os alemães chegavam com os aviões deles e abatiam-nos a nós. Nós éramos os pombos no solo. A informação que o Exército tinha era completamente enganadora. Bom, de qualquer forma, finalmente desembarcámos na praia. Toda a gente ficou com água pelos tornozelos, eu fiquei com água pelos joelhos. O cenário na costa foi a minha primeira introdução ao que é verdadeiramente a guerra. Muitos corpos a flutuar no mar, com a cara para baixo, com uniformes americanos. Fumo a sair dos tanques depois de serem abatidos por mísseis de artilharia disparados da costa.

O que é que fez para escapar? Como é que conseguiu sair dali vivo?

Na verdade, não parei para pensar nisso. Tinha um trabalho para fazer, fiz o trabalho da melhor maneira que consegui. Não pensei muito. Estava perfeitamente consciente de que era um lugar perigoso. Na verdade, quando saí do Exército, três anos depois, no dia de Natal, quiseram dar-me cinco estrelas de batalha. Eu perguntei porquê. Não era herói nenhum, tinha-me escondido dos disparos atrás dos camiões. E eles perguntaram: desembarcaste nas praias da Normandia? Sim. OK, é uma estrela. Passaste pela Linha Maginot? Sim. Passaste pela Linha Siegfried? Sim. Estiveste na batalha da floresta das Ardennes? Sim. Estiveste lá na batalha final? Sim. E não morreste nem ficaste ferido. Então damos-te uma estrela por cada uma. Deram-mas e eu dei-as ao meu filho. Tive muita sorte. Em cada um desses momentos podia facilmente ter morrido. A minha mulher dizia que alguém me estava a salvar para um propósito. Talvez.

A sua identidade enquanto judeu esteve sempre presente, calculo. Sabia que, do outro lado, estavam os nazis, que odiavam os judeus. Isso contribuiu para a sua resiliência?

Bom, eu estava consciente de que a política nazi era o extermínio dos judeus. Estava consciente disso porque um dos meus professores, Sheldon Glueck, estava a escrever um livro sobre crimes de guerra e tinha-me contratado para ajudar com a investigação para o livro. Por isso, eu tinha lido tudo o que tinha sido escrito sobre crimes de guerra. A declaração nazi não era segredo nenhum. Hitler fazia grandes discursos, para dizer que os judeus eram pessoas inferiores, que devem ser exterminados. Até como libertador de campos de concentração, que foi uma coisa que fiz mais tarde, depois do desembarque e de termos chegado à Alemanha… Fui destacado para uma secção judicial e fui incumbido de obter provas dos crimes de guerra que tinham sido cometidos. Entrei nos campos e na maioria eram pessoas judias. Nunca fiz distinção entre judeus e não-judeus. E não o faço até hoje. São seres humanos e não se pode tratar seres humanos daquela forma. O meu ponto de vista político não estava restringido aos judeus.

Foi enviado para os campos de concentração para recolher provas. Como foi essa experiência?

Em primeiro lugar, saí da artilharia e mandaram-me para esta secção. Um coronel encontrou-se comigo e disse que tinha chegado uma informação de Washington a dizer que era necessário montar uma secção de crimes de guerra — e que o meu nome tinha sido referido a partir de Washington. Imagino que tenha vindo do Sheldon, o professor. E perguntaram o que era um crime de guerra. Não faziam ideia do que era suposto fazerem! Acharam que tinha a ver com questões de comportamento, agir sem autorização, deserção… Não faziam ideia. Fui o primeiro homem no Exército americano a lidar com crimes de guerra. Aceitei fazer o trabalho. Arranjei um jipe e pintei nele as palavras “Immer Allein“, que significam “Sempre Sozinho”. Ia aos campos sempre que chegava ao quartel a informação de que um batalhão tinha libertado um grupo de prisioneiros de um campo. Todos pareciam esfomeados, todos tinham pijamas vestidos. Ia para o campo o mais rapidamente possível, localizava o oficial americano responsável pela libertação, dizia-lhe que estava ali às ordens do general Patton com instruções do governo dos EUA e que precisava de dez homens para cercarem o escritório onde os registos estavam guardados. Se alguém hesitasse porque eu não tinha nenhuma indicação no meu uniforme, era um uniforme simples — muitos oficiais faziam isso porque não queriam ser considerados um alvo pelos alemães, que se vissem um oficial de alta patente atiravam contra ele —, dava-lhes ordens de comando. E começava o meu trabalho. Entrava, procurava os registos dos prisioneiros, dos agentes, que transportes tinham sido usados, quando tinham chegado, quantos foram mortos, etc. Eram relatórios muito precisos do que tinha acontecido naquele campo em específico, naquele tempo em específico. Eram provas inestimáveis do que se tinha passado. Assim que tinha as provas, saía dali o mais rápido que conseguia.

Os relatórios eram assim tão detalhados?

Eles primeiro mandavam-nos para Auschwitz, onde eram registados e selecionados. Os que podiam trabalhar recebiam um número e eram enviados para outro campo. Os que não podiam trabalhar iam diretamente para as câmaras de gás. Muito eficiente. Selecionavam-nos, escolhiam as crianças… Eu não estava consciente dos detalhes da organização nessa altura, mas depois de ter ido a dois ou três campos comecei a perceber que era sempre o mesmo. As pessoas trabalhavam até morrer. Os campos eram todos iguais: pessoas mortas no chão, algumas vivas, com os olhos abertos, a implorar por ajuda. Todos pareciam esqueletos. À porta do crematório havia pilhas de ossos empilhados, que tinham sido pessoas antes. Vi outros a vasculhar no lixo à procura de um pedaço de pão ou de alguma coisa que as salvasse de morrer à fome. Horror, horror, horror.

É impossível esquecer, certo? A imagem, o cheiro…

Sim. Fui ao inferno. Foi o que me pareceu. Mas não deixei que isso me abrandasse. Tive de pôr um bloqueio mental na minha cabeça que me dissesse que aquilo não era real, que era um cenário de Hollywood. “Anda com isso, arranja as provas e põe-te a andar daí rapidamente.” Foi isso que fiz. Nem todas as feridas são visíveis. Tenho a certeza de que fiquei traumatizado pelo que vi. Não consigo explicar de outra forma o motivo pelo qual passei o resto da minha vida a tentar mudar o mundo, para o tornar num lugar mais humano.

É obviamente um momento definidor. Ouvi-o dizer várias vezes que a justiça não pode ser aplicada como vingança…

Não.

Mas para si, enquanto judeu, olhar para aquele horror, recolher provas dos crimes de guerra… Não sentiu a necessidade de vingança? E depois, nos julgamentos, não se sentiu vingado?

A resposta é não. E digo-lhe porquê. Eu testemunhei o seguinte episódio. Já não me lembro em que campo foi, mas os prisioneiros apanharam um dos guardas das SS quando os americanos já estavam no campo. Pelo menos eu já estava no campo. Puseram-no na plataforma em que as pessoas eram levadas para o crematório e cozinharam-no vivo. Puseram-no dentro do crematório, queimaram-no, tiraram-no para fora, bateram-lhe, cuspiram-lhe em cima e voltaram a pô-lo dentro do crematório até ficar completamente cozinhado. Foi uma coisa horrível de se ver. Perguntei-me a mim mesmo se devia ter tentado parar aquilo. Já tinha alguma experiência com vingança em Paris, onde uma das raparigas francesas que tinham colaborado com os soldados alemães, quando o Exército lá chegou, foi agarrada pelas pessoas da cidade e presa com correntes no meio de uma praça. Raparam-lhe o cabelo, cuspiram-lhe em cima e bateram-lhe — e isto era uma coisa normal. Eu vi aquilo acontecer. Num dos casos cheguei lá, disse que ela estava presa, peguei nela, meti-a no meu jipe e tirei-a dali. Perguntei-lhe onde vivia, levei-a lá e disse-lhe para sair, para ir para casa.

Portanto, quando estava a ver o guarda das SS a ser morto pelos prisioneiros, achou que aquela não era a forma certa de fazer justiça.

Não. Achei que era uma coisa horrível. Tal como foi uma coisa horrível pegarem naquela pobre rapariga porque ela andou a dormir com algum nazi, darem-lhe estalos na cara, humilharem-na daquela forma. Acho que foi uma coisa horrível. Quando fiz as declarações iniciais no maior julgamento de homicídio na História da Humanidade, disse especificamente: “A vingança não é o nosso objetivo. O que procuramos aqui é justiça”.

Conte-me como chegou a procurador em Nuremberga. Voltou aos Estados Unidos…

Sim. A guerra acabou, foi uma guerra horrível, vi horrores que são inacreditáveis para uma mente humana racional. Estava desejoso de ir para casa. Fui para casa no dia de Natal, para a minha namorada, com quem tive um casamento muito feliz durante 74 anos. Eu fugi do Exército assim que a guerra acabou, só queria ir para casa! Depois, comecei a procurar emprego. Encontrei-me com um tipo que já conhecia dos tempos de Harvard e perguntei-lhe o que é que ele fazia e ele disse-me que trabalhava para o juiz Jackson [Robert Jackson, do Supremo Tribunal dos EUA]. Achei que devia ser excelente, mas ele disse-me: “Não, ele está em Nuremberga, é procurador pelos EUA, por isso nunca o vejo!” Achei interessante, porque eu tinha estado a fazer a mesma coisa no Exército, a procurar provas dos crimes de guerra. Acho que, por causa desse encontro, um dia recebi um telegrama do Pentágono a dizer: “Caro senhor — nunca me chamaram senhor antes —, gostávamos que viesse a Washington, para falarmos em relação a um assunto de emprego”. Fui a Washington, ao Pentágono, e encontrei-me lá com o coronel Mickey Marcus. Era coronel, na altura. Era um rapaz judeu, do Lower East Side, e disse-me: “Ben, estamos a planear julgamentos adicionais, comissões militares para julgar estes soldados. Tu estiveste no terreno, sabes como é, conheces a lei, conheces as condições nos campos, queremos que voltes lá”. “Eu? Voltar ao Exército? Esqueça. Para me fazerem voltar ao Exército temos de declarar guerra à Alemanha outra vez e temos de estar a perder! Não volto ao Exército.” E ele respondeu-me que havia outro homem que queria falar comigo. O coronel Telford Taylor. Fui encontrar-me com o coronel Taylor no Pentágono, que estava recrutar pessoas para os procedimentos subsequentes depois do julgamento militar internacional. Disse-me que tinha recebido instruções para organizar julgamentos adicionais de modo a mostrar ao público alemão como é que tinha sido possível que um país civilizado como a Alemanha pudesse cometer estes crimes terríveis. E todos participaram! Iríamos fazer um julgamento aos médicos que fizeram experiências médicas, aos advogados que corromperam a lei, às SS que mataram as pessoas, aos membros do Ministério dos Negócios Estrangeiros, que planearam. Temos de fazer julgamentos a todas estas pessoas. Temos muita gente presa, suspeitos cujos nomes são bem conhecidos, mas precisamos de alguém que tenha lá estado e que possa voltar. Eu disse que nem pensar! Ele disse-me que tinha estado a ver o meu currículo militar e que tinha concluído que eu era ocasionalmente insubordinado. Eu respondi: “Isso não está correto, senhor. Não sou ocasionalmente insubordinado. Sou frequentemente insubordinado. Não obedeço a ordens que sejam ilegais ou estúpidas. Eu também estive a ver o seu currículo. Sei que também se formou em Harvard e sei que não me vai dar esse tipo de ordens”. Ele sorriu e contratou-me. Mais tarde, viemos a ser sócios de advocacia em Nova Iorque. Voltei para recolher provas para doze julgamentos adicionais. Telefonei à minha namorada, que infelizmente morreu no ano passado, e perguntei-lhe: “Gostavas de ir à Europa para uma rápida lua-de-mel?” Ela disse que adoraria. Foi o meu pedido de casamento, a partir do Pentágono! E foi uma grande escolha. Ela juntou-se a mim mais tarde na Alemanha. Tivemos quatro filhos nascidos em Nuremberga. Às vezes perguntavam-nos como fizemos aquilo e eu respondia que o julgamento estava muitas vezes em pausa (risos). Enfim, concordei em voltar.

Para ir recolher provas para os julgamentos. O que é que fez exatamente?

Disse ao coronel Taylor que precisava de pessoas. Ele disse que o Exército me dava o que fosse preciso. Contratei umas 50 pessoas, todas falantes de alemão, montei um escritório em Berlim, que era o quartel-general das atividades dos nazis, e desenhei o esquema dos julgamentos que íamos fazer. Se temos provas e não temos os criminosos, não é bom. Se temos os criminosos e não temos provas, não temos nada. Tinha de os juntar. Por isso, chamei estas 50 pessoas, dividi-as, uns para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, outros para as SS, outros para a indústria. Um dia, um dos meus assistentes, um jovem suíço, chegou ao pé de mim e disse “olhe o que eu encontrei”. E deu-me uma pasta grossa que tinha relatórios de cada uma das quatro unidades (A, B, C e D), com um total de 3 mil homens, cujo trabalho era ir atrás das linhas alemãs à medida que avançavam para a Polónia e eliminar — ou seja, matar —, em primeiro lugar, todos os judeus, as pessoas que eram inúteis, criminosos, os deficientes… Matá-los todos, mulheres, crianças… todos. E tínhamos os relatórios.

Com detalhes.

Com os detalhes específicos. Por exemplo, um sítio muito famoso, Babi Yar, uma grande ravina perto de Kiev, na União Soviética. O oficial que estava encarregado de Babi Yar gabava-se do número de corpos. Uma vez reportou 33.771 judeus mortos em dois dias. Foi nos dias 21 e 22 de setembro de 1941, se não me engano. Levei uma calculadora e comecei a somar. Quando cheguei a um milhão, desisti. Tinha tudo aquilo de que precisava. Levei uma amostra, voei de Berlim para Nuremberga e disse ao coronel Taylor, que na altura já tinha sido promovido a general, que era preciso fazer outro julgamento. Ele disse-me que não era possível, que o orçamento já tinha sido aprovado pelo Pentágono, os programas já estavam preparados, os advogados tinham sido nomeados. Não podemos montar outro julgamento. Fiquei indignado e disse: “Olhe, eu tenho na minha mão provas de homicídio em massa a sangue frio de mais de uma milhão de pessoas. Não vamos deixar estas pessoas escapar”. Ele perguntou-me se eu podia fazer aquilo em simultâneo com o resto do trabalho e eu disse que sim. “Então, fazes tu.” E foi assim que eu me tornei, por defeito, o procurador-chefe naquele que foi, seguramente, o maior julgamento de homicídio da História da Humanidade. A primeira decisão que tive de tomar foi escolher os acusados. Eram três mil pessoas absolutamente envolvidas numa conspiração para cometer homicídio em massa. Todos eles. Como selecionar? Bom, o tribunal estava limitado a 22 réus, porque só havia 22 lugares na sala de audiências. Disseram-me que podia escolher 22. Dos três mil, tive de escolher 22. O que eu fiz foi enviar ordens a todos os centros de detenção onde os prisioneiros estavam e dizer que queria que identificassem as patentes mais altas e os que tinham mais estudos. Consegui selecionar seis ou nove réus que eram generais ou mais nas SS, ou que eram formados com doutoramentos, alguns com duplos doutoramentos. Escolhi estes. Sabia que não ia ter lá homens que se tinham alistado. Esses eram sempre abusados. Eu também sofri abusos no Exército americano. Selecionei-os e não queria falar com nenhum deles. Tinha os relatórios confidenciais diários, enviados para Berlim. Os totais, os nomes dos comandantes. Não queria falar com eles a não ser numa sala de tribunal. Só quero perguntar-lhes: “Foi o senhor que assinou este relatório?” “Sim.” “Sente-se, I rest my case.” Selecionei os réus, fomos a julgamento e foi o meu primeiro caso. Nunca tinha estado num tribunal antes.

▲ Os réus acusados por Ben Ferencz no julgamento dos Einsatzgruppen

Quantos anos tinha?

Tinha 27 anos. Tinha acabado o meu curso de Harvard, tinha ido imediatamente para o Exército e nunca tinha tido um caso, nunca tinha acusado ninguém. Mas sabia a lei penal. Por isso, acusei-os de serem responsáveis pela morte de mais de um milhão de pessoas. Atribuí as mortes a cada uma das unidades, A, B, C e D. Cada um matou determinado número de pessoas em determinado lugar, de acordo com os próprios relatórios deles, que eu tinha. Tinham a distribuição, eram distribuídos por mais de 90 pessoas, eram consolidados em Berlim e todos os dias era publicado um relatório consolidado. Tinha aquilo e, com os relatórios na mão, fui ao tribunal e pensei com cuidado naquilo que ia pedir. Como é que se mede a escala da justiça quando tenho 22 réus e um milhão de vítimas? Não há forma de isto ser um julgamento justo. Pensei muito naquilo, tinha estudado o assunto durante alguns anos, e percebi que não podia pedir a pena de morte. Não era igual. Havia três mil pessoas… Mas se eu conseguisse que eles tivessem de fazer alguma coisa que ajudasse toda a gente, isso, sim, seria um contributo. As vítimas deles foram selecionadas por não partilharem a raça, a religião ou a ideologia dos carrascos. É uma coisa horrível. Se eu conseguir pedir ao tribunal para afirmar, pela lei penal internacional, o direito de todos os seres humanos de viver em paz e dignidade, independentemente da sua raça ou credo, isso será um contributo. Foi isso que pedi e foi isso que os juiz me deram. Condenaram 13 deles à morte. Quatro foram mesmo executados, porque depois houve recursos.

Alguns foram condenados à morte, mas o senhor recusou estar presente para assistir às execuções.

Sim. Eles foram enforcados, mas eu não fui lá. Mas eles enviaram-me o vídeo. Dei-o ao Museu do Holocausto de Washington.

O que é que pensa sobre a pena de morte? Tanto na altura como hoje em dia.

Depende do caso. Se for um homicida que, se for solto, vai continuar a matar… Um violador em série que vai violar assim que sair da prisão… É preciso fazer alguma coisa drástica para nos vermos livres dele. Não diria que sou completamente opositor da pena de morte em todas as circunstâncias. Não sou. Consigo imaginar circunstâncias. Se alguém merecia, eram aqueles nazis. Mas eu não queria. Houve um jornal francês que disse que eu tinha pedido a cabeça deles. Eu nunca disse isso. Não recomendei nenhuma pena de morte. Recomendei que fosse criado um estado de direito que protegesse toda a gente. Eu não os estava a tentar proteger, estava a tentar criar alguma coisa que fosse mais valiosa do que o sentimento de vingança, o sentimento de agora ficarmos quites e esquecermos o assunto. Não foi esse o caso. Eles representavam uma linha de pensamento, achavam que os judeus eram inferiores, que deviam ser eliminados, como vermes. Estas são as ideias que têm de ser combatidas, mais do que as pessoas concretas.

A partir daí, dedicou grande parte da sua vida a promover a ideia de justiça internacional, e é também considerado um dos pais fundadores do Tribunal Penal Internacional. Como é que viu as ações recentes do Presidente dos EUA, que ameaçou sanções contra o TPI por querer investigar possíveis crimes de guerra cometidos pelos EUA no Afeganistão?

Escandaloso! Ultrajante! Digo-lhe porquê. Se vier ter comigo e me disser: “Há um chefe de Estado que acha que alguém noutro governo é mau para o seu povo e diz aos seus soldados para seguirem esse tipo e para, quando ele for a um terceiro país com o qual não temos qualquer acordo, tratarem dele.” Se alguém me disser isto e me perguntar o que é que eu fazia, eu acusava-o de homicídio. Homicídio. Quando ele disse “tratem dele”, não disse “levem-no para dar um passeio ou beber um café”. Disse para o matarem. E foi isso que fizeram. E mataram mais gente, quando mandaram o rocket. Isso é homicídio, simples!

Está a perder a esperança de que os EUA venham a ratificar o Estatuto de Roma?

(Risos.) Atualmente, eles estão muito ocupados a tentar acabar com esse estatuto, completamente. Eu trabalhei mais do que qualquer pessoa viva para tentar garantir que temos uma tribunal internacional penal permanente, para levar à justiça as pessoas que cometem crimes contra a Humanidade, genocídio e crimes do género. Temos o tribunal. Tem problemas, tem todo o tipo de problemas, problemas com línguas, com juízes, advogados… Mas o que este país faz, emitir uma ordem presidencial a dizer que se eles se atreverem a investigar — investigar! — algum americano, os EUA vão impor sanções em todos os membros do tribunal, os juízes, os procuradores… Vão causar danos ao tribunal. Tentaram fazer isto uns anos antes com a lei da proteção dos membros de serviço, quando diziam que, se prenderem um americano, podemos entrar em guerra para o libertar. Fez os americanos parecer estúpidos.

Usa com frequência o lema “lei sim, guerra não”. Parece-lhe que este Presidente está a escolher a segunda?

Se perguntar a alguém razoável e inteligente se preferia uma guerra, em que defende vários princípios, ou a lei, em que tem de ir a um tribunal e deixar o tribunal decidir, se escolher a guerra é um idiota e não faz ideia do que é a guerra, porque está a matar imensos inocentes — e os culpados, normalmente, não vão a tribunal. O slogan é “lei sim, guerra não”, e uso como exemplo o Presidente Dwight Eisenhower. Foi o comandante supremo de todas as tropas na Segunda Guerra Mundial. Quando deixou de ser Presidente dos EUA, fez um discurso de despedida e disse: “Verdadeiramente, o mundo já não pode depender da força. Para a civilização sobreviver, tem de se virar para o estado de direito”. Foi o Presidente dos EUA, o comandante supremo, não um tipo qualquer como o John Bolton, que aconselha o Presidente, que diz que não, não temos uma lei internacional, se tens poder matas o teu adversário. Isso é uma política louca. Em vez de usar o dinheiro para satisfazer as queixas legítimas de quem não tem capacidade para alimentar a família e que estão à procura de uma oportunidade, como a minha família fugiu para um país onde pudesse trabalhar. Em vez disso, manda-se o dinheiro para Washington e eles compram novas ciber-armas. As ciber-armas são piores que as bombas nucleares, que já são obsoletas, embora gastemos mil milhões de dólares com a manutenção delas — e não sabemos o que fazer com os resíduos.

Parece-lhe que nos falta memória? Os aliados não executaram de imediato os líderes nazis, organizaram um julgamento, uma coisa sem precedentes… A falta de memória pode levar-nos de novo à guerra?

Nós glorificámos a guerra desde que o David ganhou ao Golias com uma pedra. Não há nada mais glorioso do que morrer pelo nosso país ou pela nossa religião — e do que matar por isso. Esse é o mundo em que vivemos hoje. Nas circunstâncias atuais, em que temos a capacidade de, a partir do ciber-espaço, matar toda a gente do planeta, se não mudarmos, vamos matar toda a gente do planeta. Podem matar-me a mim, que já tenho mais de 100 anos. Mas podem matar toda a gente, temos uma capacidade que não tínhamos antes, o que é uma ameaça maior. Se não mudarem a forma de pensar, para outra forma de resolver uma disputa, temo pelo futuro. Espero que os jovens percebam que a vida deles está em jogo e que passem a resolver as suas disputas apenas através de meios pacíficos. Os tribunais são uma ótima forma de resolver disputas, de responsabilizar as pessoas criminalmente, se cometerem genocídio ou crimes contra a Humanidade. Ainda não começámos sequer a criar o sistema de aplicação. Esperava-se que o Conselho de Segurança da ONU, composto por aqueles a que podemos chamar os vencedores, os sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, fosse capaz de o aplicar. Mas esses países falharam na sua obrigação. Em vez disso, votaram apenas pelos interesses do seu país. Ainda temos de melhorar os métodos de aplicação as regras do comportamento humano. Não peço mais nada! Tratar toda a gente como um ser humano. Não matar ninguém por ter uma religião diferente, uma cor diferente, um partido político diferente. Temos de nos comportar de modo humano. Vamos ter eleições em breve, este Presidente pode estar a sofrer com a sua própria estupidez ao não usar máscara. Vamos ver. Mas a resposta à sua pergunta é a seguinte: não é fácil mudar aquilo que foi glorificado durante séculos. Mas, se reconhecer a verdade muito simples de que a lei é melhor que a guerra, então trabalhamos para a lei e contra a guerra. Foi isso que fiz a minha vida toda e é o que pretendo continuar a fazer. Não sei durante quantos anos mais.