Toda ela se desfaz numa gargalhada quando lhe perguntamos se acha que Lukachenko é um ditador. As rugas à volta dos olhos intensificam-se com o ataque de riso. Leva as mãos à cabeça, desmanchando a franja loira, quase branca. O resto do cabelo está apanhado num rabo de cavalo segurado por um elástico preto, a condizer com o seu fato de treino Adidas. Quando ri, quase fecha por completo os olhos, pequenos e de um verde desmaiado.

“Ditador?!”, pergunta Nadejda Konstantina, 65 anos, para logo a seguir voltar a perder a seriedade. O neto, Danya, um rapaz irrequieto de nove anos, olha-a com espanto, como se nunca tivesse visto a avó assim.

“Não, não é nenhum ditador”, acaba por responder, ainda não totalmente refeita. “Ele até goza com isso, já o ouvi tantas vezes a fazer pouco disso na televisão… Não, não, ele não é nenhum ditador. Ele é o melhor que podia ter acontecido à Bielorrússia, isso sim!”

São 16h45 em Tchernitsa e o sol já está a desaparecer. A aldeia e as suas 20 casas estão prestes a mergulhar numa escuridão contrariada sem grande sucesso pela luz dos postes de cimento que contornam a única rua desta povoação. São mais as cabras que pastam desordeiramente pela sua extensão do que os carros nela estacionados. Das duas dezenas de casas, a julgar pelo número de chaminés fumegantes, apenas quatro têm gente. Ainda não há sinais de neve, mas a temperatura já é negativa. A estrada nacional fica já ali, não há como perdê-la de vista. Para um lado, fica a capital, Minsk. Para o outro, Vitebsk, a cidade de Marc Chagall. E a Rússia, que fica a três horas de carro.

“Isto é uma aldeia muito pequena, não vem cá quase ninguém. É só dachas [casas de campo]. Mas nem sempre foi assim. Eu cresci aqui. Nesses tempos só cá viviam duas famílias, não havia mais ninguém”, conta Konstantina, que vive em Lepiel, uma pequena cidade a poucos quilómetros desta aldeia. Sempre que pode, vem passar uma temporada à sua dacha. Pouco a pouco, vai melhorando-a, tornando-a mais confortável e habitável. O último progresso foi feito na parede onde encosta a mão à medida que fala. Ela e o marido arranjaram maneira de aquecê-la por dentro por intermédio de um forno a lenha. Orgulhosa, convida-nos a tocar a parede. Poucas coisas envaidecem tanto um bielorrusso como a eficácia do seu sistema de aquecimento. “Está quente, não está?”.

Já sentada no sofá, Konstantina sente necessidade de explicar, afinal, porque é que Lukachenko “é o melhor que podia ter acontecido à Bielorrússia”. Conta que antes de se reformar, trabalhou sempre no mesmo supermercado. A maior parte do tempo serviu de repositora, encarregando-se de manter a ordem e plenitude das prateleiras da sua loja. Nem sempre foi possível — e a culpa não foi dela.

Sempre que há eleições, Nadejda Konstantina não hesita em votar em Lukachenko. Escolher qualquer outro candidato para Presidente seria impensável: “Os outros não são opção, porque nunca prometem coisas que a gente quer.”

“A União Soviética foi uma coisa boa, a vida era boa naqueles tempos. Mas os últimos anos foram uma balbúrdia, a perestroika foi uma confusão danada. As pessoas tinham de ir a correr para os supermercados, porque as coisas acabavam logo. E não havia tudo o que queríamos, a variedade era muito pouca, não havia quase nada. Já imaginou o que era viver assim, sem poder comprar o que quer? Eu naquela altura tinha de ir às compras a Minsk ou a Polatsk para arranjar tudo o que queria!” Ou seja, tinha de viajar 150 e 80 quilómetros, respetivamente.

Konstantina vai falando, sempre com Danya por perto. O rapaz olha para a avó durante um pouco e faz um esforço para acompanhar a conversa, mas desiste rapidamente. Prefere antes brincar com os três gatos que estão por perto. Volta e meia, torna a esforçar-se para ouvir Konstantina que, à medida que vai falando, olha para a televisão. Por agora, só dá anúncios e está sintonizada no primeiro canal, “Bielorrússia 1”, do Estado. A reformada aproveita para continuar a falar da história do seu país vista a partir de uma prateleira de supermercado.

“Ninguém estava à espera de que a União Soviética alguma vez caísse. Foi um choque enorme, mas havia esperança que de isso pudesse trazer uma coisa melhor a seguir. Mas o que veio foi uma confusão dos diabos, ainda pior do que a perestroika. A inflação subiu muito e desta vez as pessoas tinham de correr para os supermercados não só porque as coisas acabavam num instante, mas também porque os preços estavam sempre a subir.” Até que, em 1994, Lukachenko foi eleito na segunda volta das eleições presidenciais com uns surpreendentes 80,6% dos votos. Konstantina orgulha-se de ter feito parte desse número.

“A partir daí as coisas começaram logo a melhorar. Ano após ano tudo foi ficando melhor. Agora até os russos vêm cá fazer compras. Dizem que há mais coisas cá e que até são melhores. Eu tenho tudo o que quero aqui no meu país e eles lá não têm nada. As opções são tantas que nem sei bem o que escolher. Os supermercados estão cheios de produtos muito bons, não há dúvida nenhuma disso.”

Estas são algumas das razões de Konstantina para eleger Lukachenko como o seu “político favorito de todos os tempos”. Estatisticamente falando, não está sozinha. Muito pelo contrário. Segundo apurou a IISEPS (a única agência de estudos de opinião pública da Bielorrússia independente e reconhecida no estrangeiro), em setembro, 53,5% dos eleitores confiavam em Lukachenko e apenas 33,3% afirmaram o oposto. Os números são exponencialmente risonhos para o Presidente bielorrusso à medida que a idade dos inquiridos aumenta. Daqueles que têm mais de 60 anos, 78,6% confiam nele. Os números também são especialmente altos noutros dois grupos: aqueles que apenas têm a escolaridade básica (84%) e na população feminina (60,8%). Ou seja, Konstantina.

Tem um problema? Ligue a Lukachenko

Para ela, todo o progresso tem o carimbo de Lukachenko. 20 anos debaixo do seu poder têm sido 20 anos de descanso. A palavra-chave é estabilidade.

Gaba-lhe a postura “séria e comprometida” e assegura que, apesar da importância do seu cargo, é um homem “acessível, amigável e prestável”. “Qualquer pessoa que tenha algum problema sabe que lhe pode mandar uma carta ou fazer um telefonema. Ele, se puder, resolve logo o problema. Eu sei que isso acontece, é verdade! Há um programa na televisão que mostra isso. As pessoas ligam para lá e depois podem dizer qual é o problema que têm. Qualquer coisa que eles possam resolver. Por exemplo, se houver um buraco na estrada, eles vão lá tapá-lo em menos de nada.”

O relógio marca agora as 17h00 e Konstantina, que ainda não deixou de espreitar a televisão enquanto elogia o seu Presidente, repara que esse mesmo programa de que fala começou a dar. “Aí está, nem de propósito! É o Vremitchko!”

Qualquer pessoa pode ligar para lá. Assim que o fizer, será atendido pela equipa de produção do programa, que se encarregará de registar o seu problema. A seguir, tudo pode acontecer.

É possível que o problema seja ignorado, tanto por ser de resolução difícil ou impossível, como uma pessoa de que não consegue dormir porque lhe passam aviões por cima da casa. Os problemas também podem ser considerados banais, como alguém a queixar-se do barulho que o galo do vizinho faz logo pela manhã. Esses problemas não serão resolvidos pelo Vremitchko.

Mas também é possível que o cidadão entre em direto no programa e diga, para todo o país ouvir, o problema que representa o buraco no meio da sua rua, a iluminação noturna que passa mais tempo avariada do que a funcionar ou a lixeira a céu aberto ilegal que afeta a pureza do ar. Este tipo de queixas é frequente e tende a ser resolvido — ou pelo menos é essa a ideia que o programa quer passar.

Assim que o queixoso acaba de falar, a emissão passa para dois comentadores que discutem o problema entre si, com a moderação da apresentadora. Costumam debater a gravidade do problema, tentam perceber como é que ele surge e como poderá ser resolvido. O Vremitchko (cuja tradução literal para português é “Tempinho”) tem ainda uma equipa de jornalistas que costumam ir às localidades dos queixosos. O motivo da visita é simples: vão confirmar se o problema já está resolvido.

Este programa é o pesadelo de muitos autarcas bielorrussos. Por outro lado, é também um dos muitos pilares em que Lukachenko se apoia para sustentar a ideia feita de que tem tanto de justo como de exigente. Tudo isso é em prol do povo bielorrusso. Quem resolve os problemas não são as autoridades. É Lukachenko. Tudo o resto é amovível.

“Os presidentes das câmaras ficam malucos com este programa, têm um medo que se pelam. Porque assim o Lukachenko está sempre em cima deles a ver se fazem o trabalho como deve ser (…). Isto funciona. Eles procuram sempre os responsáveis e depois chamam-nos à responsabilidade. Às vezes pode não ser muito rápido, não é automático, mas mais tarde ou mais cedo o problema é resolvido. E quem tem a responsabilidade fica logo debaixo de controlo”, explica. “Há muita gente que é despedida por causa deste programa”, garante, contente por poder dizê-lo.

Konstantina faz apenas uma ressalva: a sua reforma é pequena e ela sabe-o. São 117 euros (“mas também sempre vivi no campo e o meu trabalho não era muito bom”), que se juntam aos 200 euros do marido (“foi motorista durante 40 anos e nunca teve um acidente”). No final do mês, o dinheiro chega-lhes para pagar as contas e ainda lhes sobra algum. “Pouco, mas algum. E nós sabemos muito bem que todos os meses recebemos a nossa reforma, nunca nos falham.”

Garante que não é assim na Rússia, onde tem três irmãs. Nenhuma delas vive tão bem como ela própria. Uma até precisa de pedir dinheiro emprestado. De resto, nada na Rússia é tão bom quanto na Bielorússia. Konstantina já lá foi várias vezes e as mudanças notam-se logo ao cruzar a fronteira. “Assim que passamos para o lado de lá, onde começa a Rússia, nota-se logo que os postes da luz são de madeira. Alguns já estão tão podres que são verdes. Estão prestes a cair. E aqui, se for ver bem lá fora, todos os postes são de cimento. São novos e nunca hão de cair (…). Na Rússia os campos estão todos abandonados e aqui não se vê uma única terra por cultivar.”

Fala de forma ininterrupta, a um ritmo rápido e empolgado, sobrando pouco tempo para respirar. Desculpa-se e diz que não percebe “muito de política”, mas que aquilo que os olhos dela veem é tanto quanto lhe chega para avaliar o seu país. Sempre votou em Lukachenko, nunca pensou em votar noutro candidato.

“Claro que voto no Lukachenko! Sempre votei e hei de votar. Só há o Lukachenko, mais ninguém. Os outros não são opção, porque nunca prometem coisas que a gente quer. Não queremos nada das coisas deles, o Lukachenko é que prometeu sempre as melhores coisas. Por isso as pessoas votam nele.”

E não serão os resultados eleitorais, sempre a rondar os 80%, um número fictício?

“Nem pensar. Eu não conheço ninguém que tenha votado noutra pessoa para além do Lukachenko.”

Quando lhe são ditos alguns nomes de figuras proeminentes da oposição, Konstantina não reconhece nenhum. “Não sei quem são, nunca ouvi falar. Não aparecem na televisão, não sei mesmo quem são.” Um dos nomes referidos foi Mikola Statkevitch, que foi preso na noite das eleições de 19 de dezembro de 2010 e que ainda está preso. “Se está lá dentro é porque merece”, vaticina a reformada, sem se prolongar. “É que eu não percebo muito de política.”

A guerra na vizinhança

A guerra no Leste da Ucrânia não a preocupa “desde que o Presidente seja o Lukachenko”. “Para que é que vai haver guerra cá? Os ucranianos vêm lutar contra nós, é?”, pergunta a rir. “Os ucranianos trazem armas para cá? Não, isso é impossível, não me parece mesmo. Só se alguém da nossa oposição achar que consegue comprar alguns soldados ucranianos com dinheiro ou com álcool.” Ri-se, muito, da mesma maneira como a conversa começou. Danya, o neto irrequieto, já desistiu de acompanhar o discurso da avó.

Não é com o mesmo sentido de humor que Maria Slonskaya pensa na situação da Ucrânia. Esta reformada de 72 anos já não consegue ir para a cama e adormecer em paz como fazia antes de a guerra eclodir no país onde nasceu. Apesar de viver há 15 anos na Bielorrússia, considera-se acima de tudo ucraniana. Por isso, quando se deita sozinha na cama do seu apartamento em Vitebsk, uma cidade no Nordeste bielorrusso, chora até adormecer.

Um dos principais veículos da mensagem de Alexander Lukachenko e do regime é a televisão estatal. São ao todo cinco canais que se dividem entre entertenimento e informação. É raro o telejornal em que Lukachenko não aparece, e poucos aqueles em que ele não faz parte da notícia de abertura. (VIKTOR DRACHEV/AFP/Getty Images)

Slonskaya é viúva há seis anos. Desde então, esta mulher baixa, de cabelo curto cor de grená e uma pele abençoada que quase a poupa de rugas, passa os dias a ver televisão. “Ver televisão, não”, corrige. “Eu não vejo televisão, eu vivo dentro da televisão.” Vive sozinha e não tem outra rotina para além de uma caminhada matinal, durante a qual aproveita para ir às compras. Por isso, passa a maior parte do seu tempo livre sentada no cadeirão que tem ao canto da cozinha. Apoia os cotovelos nos braços de madeira da poltrona e fixa os olhos na pequena televisão azul metalizada da marca Vityas — a empresa do Estado bielorrusso que fabrica todo o tipo de eletrodomésticos. Só quando sai de casa é que a desliga.

Tem uma infinidade de canais russos por cabo e ainda alguns bielorrussos, mas lamenta não conseguir sintonizar estações ucranianas. “Eu gostava de saber o que é eles dizem na televisão da Ucrânia, mas não sei, esses canais não se apanham cá. Então vejo os outros. Fico com medo e com pena do meu país. Então agora os ucranianos são fascistas? Isso não faz sentido nenhum! Andámos a combater os nazis e agora eles é que mandam no país? Meu Deus…”.

Sempre que pode, fala ao telefone com a família que ainda tem na Ucrânia. Uma irmã, que vive no Oeste, longe dos conflitos, diz que “não se passa nada, está tudo bem por cá”. Slonskaya não acredita nela. Além de saber pela televisão que as armas estão quentes e que as coisas não estão assim tão bem por lá, sabe que a irmã tem medo de falar bem dos russos ao telefone. “Nunca se sabe quem nos pode estar a ouvir as conversas.” Já os familiares que tem no Leste detestam o país vizinho. “Isto preocupa-me tanto… Na União Soviética éramos todos irmãos, agora estamos em guerra.”

Não é em vão que sente medo da guerra. Slonskaya nasceu em 1942, um ano após a União Soviética entrar na Segunda Guerra Mundial ou, como o conflito é conhecido no Leste da Europa, a Grande Guerra Patriótica. Não se recorda desses dias, pois quando os nazis finalmente foram vencidos ela tinha apenas três anos. Mas lembra-se ao pormenor dos anos que se seguiram.

“Eu não tive infância nenhuma. Quando eu cresci estava estragado, tudo partido, não havia praticamente nada que tivesse escapado à guerra. A destruição era tanta… E não havia nada para comer. Não era só na minha família, atenção, era no país todo. Ainda me lembro de ir com os meus pais e com os meus irmãos apanhar batatas que estavam congeladas e podres. Naquela altura era a única coisa que tínhamos para comer. Muita gente fala da guerra e da destruição nesse tempo, mas os anos a seguir também não foram fáceis. Quando a guerra acabou eu tinha 11 irmãos. Poucos anos depois, três deles morreram.”

A história sai-lhe sem grandes emoções. Toca no assunto como quem já pensou demasiadas vezes nele. Fala do pai, que combateu na guerra e que tomou a decisão de mudar-se com a família para longe da Ucrânia. A falta de trabalho e a dificuldade em alimentar a família levou-o para a outra ponta da União Soviética. Venderam a casa e o carro e só pararam quando chegaram à península de Kamtchatka, mais a leste do que o Japão e não muito longe do Alasca. A trabalhar como lenhador, o pai passou a conseguir sustentar os filhos. A custo, o fim da guerra começava a dar os seus frutos. Ao fim de cinco anos, já tinham dinheiro suficiente para voltar à Ucrânia. Por fim, retomaram a vida que a guerra lhes interrompeu.

“É preciso um ditador para arrumar a casa”

Não há tempos que lhe deixem mais saudades do que os da União Soviética. Naquele tempo, explica, a guerra no leste da Ucrânia seria impensável. “Agora não é assim, mas naquela altura havia um sentimento de pertença, éramos todos uma grande família. Dantes havia um potencial enorme porque era um país muito grande. Era um sentimento que nos dava asas, nunca achei que isso fosse acabar. Agora já não há nada disso, já não é uma família. É cada um por si.”

Lembra-se de chorar sem parar quando Estaline morreu, embora tivesse apenas 11 anos e não soubesse ao certo porque reagia assim. “Mas toda a gente estava a chorar. O que me disseram foi que um grande homem, quase como se fosse um deus, tinha morrido.” Mais tarde, deixou de confiar em líderes para passar a acreditar no Partido Comunista. Era este o motor do país. E isso, explica, “só se consegue com uma ditadura”.

“Na minha geração nós não tínhamos de fazer escolhas e tomar decisões. Foi a mesma coisa com a geração da minha mãe, também. Era tudo feito por pessoas acima de nós. Toda a gente que estava cá em baixo sabia o que tinha de fazer, não variava muito. A nossa parte era nascer, ir à escola, ir trabalhar. Em troca haveria sempre alguém que tratasse de nós, que tomasse conta de nós. Nós dávamos trabalho e o Partido dava-nos paz e estabilidade. Só queríamos isso.” E tal, torna a dizer, “só se consegue com uma ditadura”.

Lukachenko, admite, “é um ditador”. “Só que eu acho que isso é uma coisa boa, ainda bem que ele é um ditador.” Sempre que o ouve falar na televisão, com a sua voz áspera e algo nasalada, gosta das suas palavras. “Ele era diretor de um colcóze [quintas coletivas subsidiadas pelo Estado, comuns na União Soviética e ainda em funcionamento na Bielorrússia]. Ele sabe o que é governar, tem experiência soviética. É o político que nos consegue trazer mais perto daqueles anos. É um homem que sabe fazer as coisas, é um bom dono de casa. E às vezes é preciso um ditador para arrumar a casa como deve ser. Para mim ele é perfeito.”

Slonskaya não quer deixar uma má ideia de si própria. Não deseja soar politicamente incorreta, sabe que nem toda a gente admira um ditador. Por exemplo, os jovens. “Eles querem liberdade, querem isto, querem aquilo, querem viajar, querem muita coisa. Mas isso é porque viveram uma vida confortável. Eu não cresci como eles. Por isso quero coisas diferentes”, diz, quase a pedir desculpa pelas suas palavras. “Os reformados aqui na Bielorrússia pensam todos assim. E por isso é que votam no Lukachenko. Votamos nele porque é o único. Há outros candidatos, mas ele é o único. Os reformados só querem viver bem. Queremos saúde, estradas, as pensões pagas a tempo, um bom ambiente e…”

Faz uma pausa e hesita. Mexe o chá, empatando o tempo até se lembrar, por fim, daquilo que queria dizer.

“… e paz, claro. O que se está a passar na Ucrânia é muito triste. Somos todos eslavos, somos todos irmãos. Não devia ser assim.”

Abel e Caim

Sergei Jdanovitch, empresário e produtor de cinema bielorrusso, dá o exemplo dos seus filhos. “Assim que eu visse um deles a pegar numa arma ou numa pedra para ir magoar um dos seus irmãos, aí eu iria sentar-me com eles para falarmos. Acho que assim é que as coisas devem ser feitas. Perdemos os nossos valores morais. A nossa sociedade já não sabe o que são valores de família, não sabe o que é cooperar. Só cria conflito e atrito.”

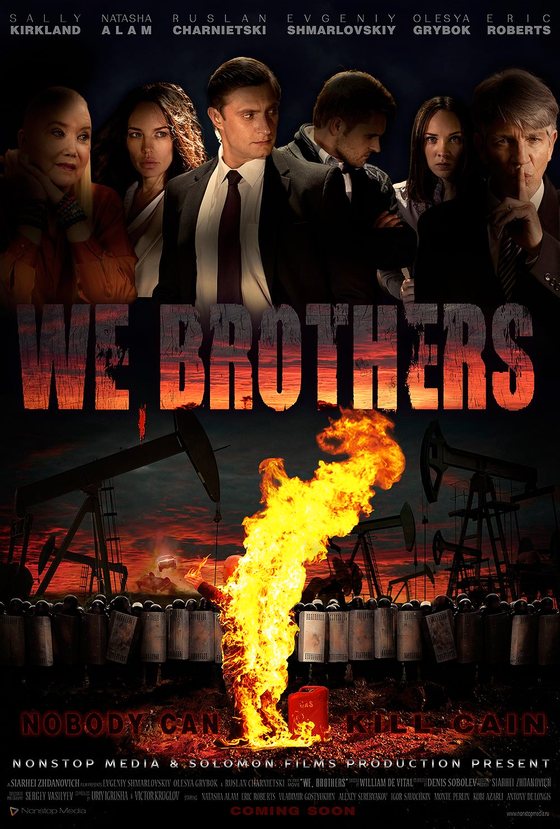

Natasha Alam, a atriz que interpreta uma das personagens principais de “Nós, irmãos”, e o produtor Sergei Jdanovitch

Foi com esta ideia em mente, explica, que concebeu a ideia para o filme “Nós, irmãos”, que está neste momento na fase final de montagem e que vai estrear no início de 2015. Jdanovitch é, além do produtor, um dos seis argumentistas deste projeto. Mais do que se inspirar na atualidade ucraniana ou na “República da Bielorrússia”, como faz sempre questão de se referir ao seu país, Jdanovitch refere que o argumento diz respeito a todo o seu mundo, que se estende entre Moscovo e Los Angeles. Para ele, é geral “o estado a que a Humanidade chegou”, em que “já não temos a capacidade de nos sentarmos para falar em vez de lutarmos entre irmãos”.

É um homem elegante. Veste calças de ganga, mas os sapatos de pele, juntamente com a camisa azul e o colete cinzento afastam-no de qualquer ideia de informalidade excessiva. Recebe-nos no seu escritório amplo e espaçoso, situado num rés-do-chão perto do centro de Minsk. O edifício tem um aspeto novo, mas lá dentro, Jdanovich trabalha num ambiente que mistura traços modernos com uma antiguidade artificial. As paredes são adornadas com colunas de estilo dórico e tijoleira, de onde se destaca uma televisão enorme, do tamanho de uma mesa de restaurante para dois. Na sua secretária de madeira escura e maciça, esteticamente clássica, coabitam várias gamas de aparelhos da Apple, suficientes para filmar logo ali um anúncio. No meio disto tudo, há uma caixa verde entreaberta com o logótipo da Rolex estampado, tão dourado quanto a caneta que nela repousa.

Jdanovitch tem alguma relutância em falar do guião do filme. Por um lado, não quer estragar todas as surpresas ao levantar demasiado o véu. Por outro, tornou-se sensível às críticas que têm marcado a produção do projeto desde os seus primeiros dias — mas já lá vamos. Ainda, por ser a primeira entrevista que dá a um jornal estrangeiro, faz algumas concessões.

“A nossa inspiração é a história bíblica de Caim e Abel, em que um irmão mata o outro. Isso acontece na nossa história. Não sei porque é que isso acontece nem queremos dizer que um é mau e o outro é bom. Eles são os dois bons e davam-se bem: trabalhavam e viviam lado a lado. Mas há algo que se mete no lugar deles. Algo surgiu. Talvez ciúmes, talvez raiva, talvez qualquer outra coisa.” O filme conta ainda com uma jornalista americana, interpretada pela atriz do Uzbequistão radicada nos EUA, Natasha Alam. Os atores de “classe A” do filme são Eric Roberts e Sara Kirkland, nomeado e vencedora de um Globo de Ouro, respectivamente. A realização fica a cargo de William DeVital — um russo emigrado nos EUA que esporadicamente merece o epíteto de “o homem soviético”. Estranhamente, não tem qualquer experiência enquanto realizador. Até “Nós, irmãos”, tinha trabalhado em categorias técnicas do cinema, no ramo dos efeitos especiais ou como duplo.

A história deste filme começa na noite de 19 de dezembro de 2010 — a data das últimas eleições que, passados quatro anos, ainda está bem fresca na memória de muitos bielorrussos. Poucos esquecem a carga policial que dispersou uma manifestação inicialmente pacífica. A oposição defende que os confrontos apenas surgiram por haver agentes provocadores, afetos ao Governo, entre os manifestantes.

No filme, um dos irmãos é polícia no corpo de intervenção rápida. Está de serviço naquela noite. O outro é um dos manifestantes que protestam contra o resultado das eleições. São irmãos mas estão de costas voltadas. Cada um calcula que o outro está lá, embora não se vejam. Um protege o parlamento e a estátua de Lénine. O outro quer atacá-los.

“Há gente que me critica por eu ter escolhido demonstrar o que aconteceu naquela praça. Dizem que é um tema delicado e uma provocação à oposição. Eu não percebo porquê, toda a gente sabe que aquilo aconteceu!”, garante. “Nós quisemos fazer um filme comercial, que esperamos que tenha alguma sucesso, e a nossa ideia principal é que, aconteça o que acontecer, um irmão não pode matar o outro.” Jdanovitch fala com num tom elevado, enquanto franze repetidas vezes as sobrancelhas. Fala com apreensão na voz.

Mas nem todos reconhecem assim tanta pureza nas suas intenções. Comecemos do início.

O cinema como campo de batalha ideológico

Pouco antes de setembro de 2013, o Ministério da Cultura bielorrusso lançou um concurso para financiar um filme. Os requisitos para o concurso eram três, conforme recorda Jdanovitch. O primeiro era que grande parte do filme fosse filmado na Bielorrússia. O segundo indicava que o filme, independentemente do seu género, teria de ser um retrato da Bielorrússia contemporânea. O terceiro exigia que o público-alvo fosse não só o nacional como também o estrangeiro. Assim, o filme deveria contar com “atores de classe A”, reconhecidos internacionalmente e que tivessem vencido ou sido nomeados para um Óscar ou para um Golden Globe. Em troca, o vencedor do concurso receberia uma verba de 5 milhões de euros para produzir um filme — um valor irrisório para os termos de Hollywood, mas ao mesmo tempo astronómico e inédito na história do cinema bielorrusso.

Concorreram cerca de 50 produtoras. No fim, a escolhida foi a NonstopMedia, de Jdanovitch.

Pouco a pouco, formou-se uma avalanche de críticas. Uma delas assentava naquilo que era um segredo de polichinelo no meio artístico bielorrusso e que desde então passou a ser do domínio público. Sergei Jdanovitch, além de ser um homem alinhado com o regime, é um funcionário ativo e bem colocado da Belaya Rus — uma organização suprapartidária que reúne figuras importantes do Estado e outros agentes influentes no país com o objetivo de apoiar Lukachenko. Apesar das distâncias temporais e da diferença de contexto, o paralelo com a União Nacional do Estado Novo não é, de todo, forçado. Jdanovitch não esconde a sua filiação: em segundo plano, atrás da cadeira de pele do seu escritório, tem um diploma branco, contornado a verde e vermelho, com o carimbo da Belaya Rus.

Ainda antes de a NonstopMedia ter vencido o concurso, esta iniciativa do Ministério da Cultura já era apontada como uma reação do regime a um outro filme: “Viva Belarus”, estreado em 2012. Esta película teve de ser inteiramente produzida na Polónia, uma vez que é impossível fazer um filme de ficção que seja crítico ao Governo em solo bielorrusso. O filme conta a história de Miron, um músico de 23 anos que é chamado a cumprir o serviço militar obrigatório depois de criticar o Governo em público — convenientemente, o atestado médico que o isentava de ir à tropa deixou de lhe servir. Quando lá chega, é vítima de humilhações e maus tratos constantes. O único meio de defesa que Miron encontra é um blogue que mantém com a ajuda da namorada. É lá que conta a sua história.

Baseado na história pessoal de Franak Viatchorka, uma das caras mais jovens da oposição bielorrussa e coautor do argumento de “Viva Belarus!”, o filme foi projetado em toda a Europa e recebeu prémios importantes como o de melhor argumento no Festival de Cinema de Bruxelas. Algo que não pode ter caído bem a Lukachenko e aos seus.

Como acontece sempre que é apanhado com um gesto minimamente audaz vindo do outro lado da barricada, o regime de Minsk reagiu. Criou um concurso para financiar um filme debaixo das suas condições e supervisão, exigindo que este também atraísse a atenção do estrangeiro. “Nós, irmãos” é o resultado.

Por agora, apenas o trailer está disponível. Apesar das declarações de Jdanovitch em contrário, o vídeo de um minuto e 46 segundos torna claro a que lado do debate este filme declara fidelidade. As palavras ditas por uma voz masculina, seca, grave e prolongada, como é hábito nos trailers dos blockbusters norte-americanos de ação, deixam pouco à imaginação. “Quando as pessoas perdem as suas vidas sob a vontade de forças do Mal… Quando a cidade é tomada pelo caos… Quando as entidades governamentais são forçadas a recorrer à violência… Quando um muro de alienação, desconfiança e raiva cresce entre os irmãos… Quando o Abel se pode tornar Caim ao entrar num caminho de fratricídio… Só o amor e a gentileza podem salvar o mundo de enlouquecer.” O facto de aparecerem manifestantes na mesma altura em que se fala da “vontade de forças do mal” e de uma cidade que “é tomada pelo caos” só veio confirmar as críticas deixadas na imprensa independente e nas redes sociais.

Estes também não fecharam os olhos à maneira como Jdanovitch e a sua equipa decidiram encenar os protestos em frente ao parlamento. Na manifestação original, muitas empunhavam cartazes com mensagens claramente anti-Lukachenko, tal como outras levaram a emblemática bandeira branca-vermelha-branca [o principal símbolo da efémera República Popular da Bielorrússia, que começou em 1918 e acabou no mesmo ano aos pés do internacionalismo soviético. Esta bandeira, cujo período mais negro foi quando representou, igualmente durante um ano, os bielorrussos que colaboraram com os nazis, voltou a ser adotada após o fim da URSS. Durou pouco: em 1995, por ocasião do primeiro referendo da era Lukachenko, a bandeira foi substituída por aquela que ainda hoje representa a Bielorrússia — igual à que era usada nos tempos soviéticos, tirando a foice e o martelo. Atualmente, a bandeira branca-vermelha-branca é o principal símbolo da oposição e uma afirmação da nacionalidade bielorrussa, em oposição à influência russa. O seu uso em público é proibido e pode resultar em prisão]. Mas no filme não há qualquer vislumbre dessas cores — como se reconhecer o uso delas, mesmo naquele contexto e dentro dos limites da ficção, fosse um perigo. Terá sido pelas mesmas razões que os cartazes levados para cena pelos figurantes tinham mensagens vagas como “Algo está errado” ou “Somos contra”.

Tudo isto irrita Jdanovitch. Para ele, que garante ter dado várias entrevistas aos media bielorrussos, “tanto os da oposição como os do Governo”, há uma prova de má-fé por parte dos jornais desalinhados com o regime. “Eu falei com eles, mas acabei sempre por me exaltar. Isto porque independentemente de quantas vezes eles viessem cá, tudo o que eu leio, independentemente do que eu digo, é uma distorção das minhas palavras. Eles apenas mostram a versão deles.” Ainda assim, concede que o filme pode ser algo provocador para a oposição bielorrussa, “mas apenas se tivermos o contexto nacional em conta”. Posição que, acredita, a maior parte do público não terá.

O sangue sobe-lhe à cabeça à medida que fala dos media independentes e da oposição bielorrussa. Algo transtornado, diz que ele e a sua família, incluindo os seus filhos menores, receberam ameaças de morte pelo Facebook. É, para ele, mais uma demonstração da quebra de valores que inicialmente referiu. O triunfo do conflito sobre o diálogo. “Porque é que a oposição e os jornais sensacionalistas insistem que este filme seja visto pela perspetiva deles? Tudo isto fez-me pensar que estas pessoas não devem estar felizes com questões da vida particular deles. Se calhar os pais não lhes dão dinheiro, não sei. Infelizmente, há pessoas assim em todos os países, protestam porque é a natureza deles. Estão sempre descontentes. Talvez a nossa oposição seja assim.”

Iniciada que está a sua declaração de interesses políticos, Jdanovitch consuma-a: “Lukachenko é o melhor presidente que podemos ter e eu e a minha família só esperamos que ele continue por muitos e bons anos. E mais: não vamos ter a guerra cá por causa dele. Eu falo muito disto com a família e sei que nós sempre votámos e sempre votaremos nele. Todas as coisas positivas na República da Bielorrússia existem graças a ele.”

Coisas essas que, queixa-se, são sempre esquecidas pelos media nacionais ou internacionais. “Sempre que vêm cá, estão sempre muito preocupados com a situação política, só querem saber da oposição e dos presos políticos. Eu fico chateado com eles por causa disto, sim. Ninguém diz que as pessoas aqui são bem-educadas, ninguém diz que são simpáticas umas para as outras. Não há sem-abrigo e as ruas estão limpas! Não se vê um papel no chão — em que outras capitais da Europa é que isto acontece? E mais: podemos sair de casa a meio da noite, as ruas são seguras. E ninguém escreve sobre isto. É só ditadura isto, ditadura aquilo.”

A juventude Lukashenkista

A sondagem da IISEPS que colocou os cidadãos com mais de 60 anos como o grupo etário com maior índice de confiança em Lukachenko (recorde-se, 78,6%) também é clara a apontar qual é o grupo que tem menos esperança no presidente. Entre quem tem 18 e 29 anos, ou seja, aqueles que pouco ou nada se lembra da Bielorrússia sem Lukachenko, apenas 32,8% admitem confiar nele

Mas nem tudo está perdido para o regime. Tal como acontecia em toda a União Soviética, a Bielorrússia ainda preserva as suas instituições juvenis de enquadramento ideológico. Primeiro, dos sete aos dez anos, é-se Outubrista. Depois, até aos 14, há os Pioneiros. Nestes dois grupos, os jovens são imbuídos de um espirito patriota, em que aprendem a amar a sua pátria ao mesmo tempo que lhes é relembrado que devem respeitar os mais velhos, desde os pais aos professores. Nas cerimónias de condecoração, cada um recebe um lenço com as cores nacionais que deve ser usado ao pescoço. A angariação de crianças para estes grupos é feita nas escolas por professores que têm essa responsabilidade. Não é raro que numa turma todos os alunos façam parte destes grupos.

Depois, a partir dos 14 anos e até aos 30, podem ingressar na União da Juventude da República da Bielorrússia (BRSM). Mais séria e exigente, esta organização, também ela totalmente voluntária, segue o molde do Konsomol. Lukachenko, que nos seus verdes anos foi líder daquele órgão juvenil na região de Moguilev, quis ressuscitar a organização em 2002. Poucas coisas mudam além do nome.

Artyom Kyashkin, 22 anos, sempre quis entrar neste grupo, mas apenas preencheu a sua ficha de militante há dois anos. “Preferi esperar até esta idade para me inscrever, porque assim tenho a certeza de que é uma decisão totalmente consciente e não uma coisa de adolescente. Pensei muito nisto e decidi ingressar na BRSM”, conta-nos o estudante de Administração Pública na Universidade Estatal da Bielorrússia, em Minsk. “Nós somos activistas. Lá dentro, recebemos formações que nos permitem absorver toda a sabedoria acerca do nosso país.” Artyom é voluntário na secção da BRSM que ajuda os jovens inscritos na organização a arranjarem emprego. As vantagens de encontrar trabalho através desta organização são óbvias — quem o conseguir, em vez de pagar 12% de impostos de rendimento como qualquer outro bielorrusso, abdica apenas de 4%. Esta quantia nem sequer vai para o Estado. Vai para os cofres da BRSM.

Para o jovem, a BRSM não é nem um braço do Governo nem depende dele. “Nós temos a mesma ideologia. Partilhamos opiniões. O Governo acha que os reformados e os veteranos da Grande Guerra Patrótica precisam de pensões. Nós achamos o mesmo. O Governo acha que o desemprego jovem é mau. Nós também. A nossa ideologia é a mesma, mas isso não quer dizer que sejamos controlados.”

O único índice de hipotética rebeldia na cara de Kyashkin é uma cicatriz que lhe interrompe os pêlos da sobrancelha direita. De resto, apresenta-se sem mácula. O guarda-roupa, formal e em tons escuros, condiz com a sua postura. Tem o cabelo curto meticulosamente penteado para o lado esquerdo. Apesar de imberbe, e de ainda não poder dar por vencida a batalha contra o acne juvenil, Kyashkin fala com um tom de voz controlado e profundo, calmo e sereno. Fá-lo sempre com um sorriso diplomático. Este, porém, torna-se amarelo quando lhe perguntamos se acha que vive numa ditadura.

“No meu ponto de vista, eu sei que estamos longe de sermos uma democracia a 100%. Mas a Rússia é a mesma coisa”, começa por dizer, terminando a reposta breve com uma frase já comum: “Aqui as ruas estão limpas e são ordeiras. Nunca tive medo de sair à rua.”

Por outro lado, contrapomos, se alguém quiser fazer uma manifestação contra o regime nessas mesmas ruas, terá um encontro no mínimo desagradável com a polícia.

“As manifestações não são ilegais, mas têm de ser feitas seguindo alguns princípios. Primeiro, têm de ter razões para protestarem, não podem ir só fazer barulho para a rua. Depois, têm de apresentar soluções, caso contrário não servem para nada. E também não podem destruir a cidade toda. Se o fizerem, terão de pagar por isso.”

Quando termina de responder, Kyashkin pede para não estendermos muito mais a conversa. Explica que a sua namorada está prestes a chegar ao café onde nos sentámos. Está algo tenso, embora mantenha o sorriso de diplomata.

Para o final, perguntamos-lhe o que acha dos números com que o Presidente é eleito. Tanto em 1994, ano da primeira eleição de Lukachenko, cujo processo foi considerado como justo pelos observadores presentes e pela comunidade internacional; quer seja em todas as eleições que se seguiram, onde as acusações e provas de fraude se foram acumulando, os resultados oficiais atribuídos ao Presidente nunca fogem dos 80%. Serão estes números fidedignos?, perguntamos a Kyashkin. O sorriso de diplomata desaparece, passa para um de desconforto, e a sua cara ruboriza-se quase instantaneamente.

“É difícil dizer se os números das eleições são adulterados ou não… O que é certo é que muita gente gosta dele. Portanto, 70 por cento, 80 por cento, 90 por cento… O que é que isso importa?”

Insistimos. Sim ou não. Acha que os votos são manipulados?

“Sim, são. Não vou dizer que não. São manipulados. Mas isso também se faz noutros países. E, mais uma vez, 70 por cento, 80 por cento, 90 por cento… O que é que isso interessa? Nada!”

A namorada de Kyashkin, morena e sorridente, chega e senta-se a seu lado. Este acena-nos, em sinal para fazermos a última pergunta.

O que acha de Lukachenko?

Kyashkin suspira de alívio, talvez por não ter de voltar a tocar na questão eleitoral. A namorada olha-o, também ela com um sorriso nervoso. Começa a falar, referindo-se ao Presidente pelo seu patronímico: Alexander Grigorievitch. É a maneira mais respeitosa de se referir alguém em russo.

“Alexander Griogrievitch é um líder forte e muito carismático. Respeito-o muito enquanto pessoa. Ele conseguiu unir o país em torno das mesmas questões, de objectivos comuns. Se ele aparecesse aqui e agora, eu levantava-me, apertava-lhe a mão e agradecia-lhe, olhos nos olhos, por tudo o que tem feito por nós. Estou-lhe eternamente grato.”