Tem uma visão complexa do mundo e por isso é um entrevistado difícil, sempre pronto para longas dissertações, cheias de pormenores, mesmo quando as perguntas parecem simples.

Tudo é intrincado no discurso de José Maria Vieira Mendes, à semelhança do trabalho que tem vindo a apresentar desde 1998 – primeiro com o grupo de teatro Artistas Unidos, de Jorge Silva Melo, e desde 2008 com o Teatro Praga.

Lisboeta, de 40 anos, é filho da professora universitária Margarida Vieira Mendes e do jurista e programador cultural Miguel Lobo Antunes. Começou a escrever e a publicar em adolescente e depressa se tornou um dos mais notados dramaturgos portugueses da “nova geração”.

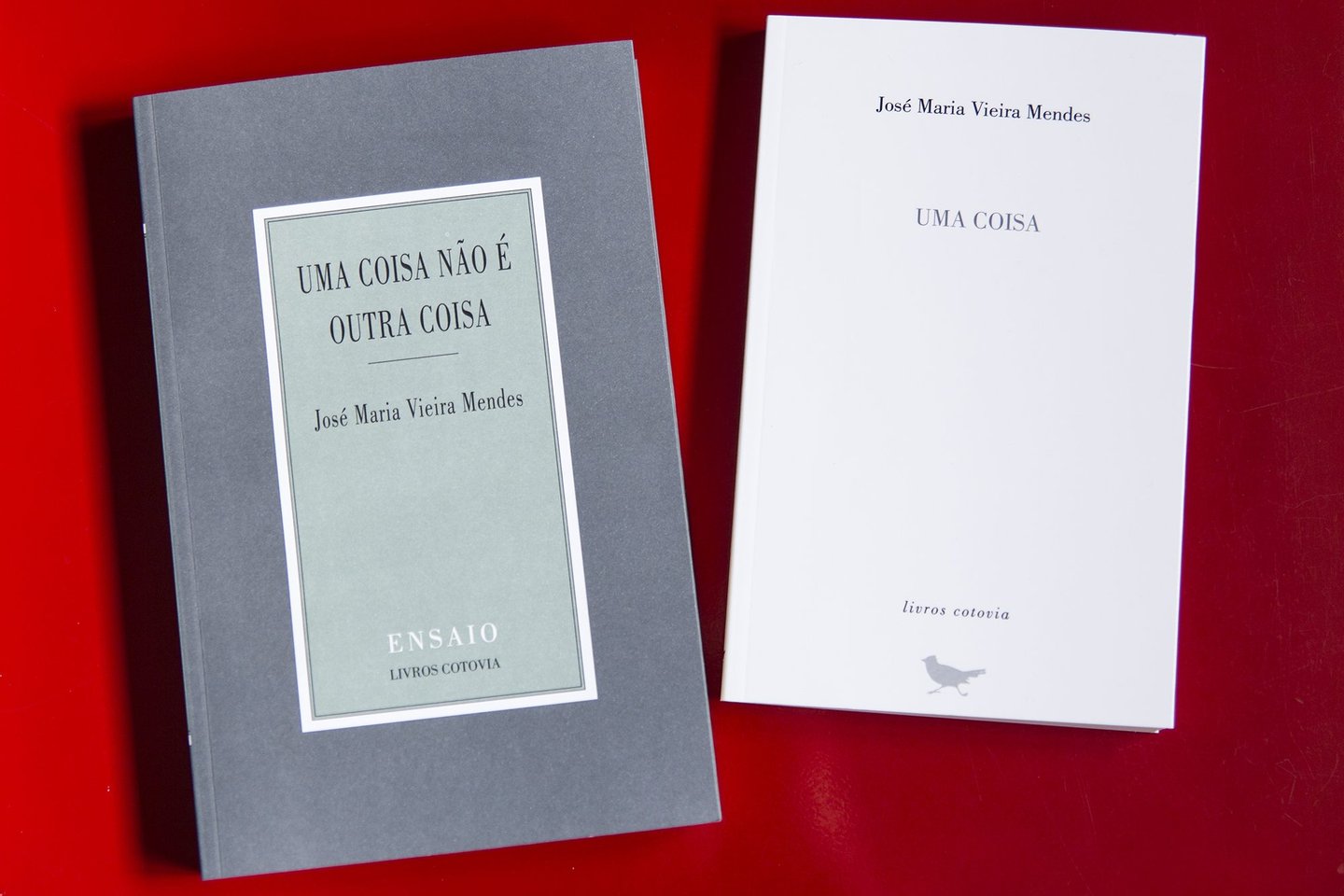

Mais dois livros acabam de sair: coletânea de cinco textos dramáticos escritos entre 2010 e 2015, Uma Coisa, que surge irmanada com outro volume, o ensaio Uma Coisa Não é Outra Coisa, versão reduzida da recém-concluída tese de doutoramento em Teoria da Literatura, orientada por João R. Figueiredo na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa.

O Observador foi ao encontro de Vieira Mendes numa destas manhãs, nos escritórios da editora Cotovia. Chegou de bicicleta, afogueado, e falou como o sotaque de perdidamente apaixonado pelo que faz.

A sua profissão é dramaturgo, ensaísta e tradutor. Como é que se consegue viver de literatura em Portugal?

Em abstrato, não tenho resposta. No meu caso concreto, vive-se fazendo isso tudo. Desde há algum tempo, trabalho com uma companhia, o Teatro Praga, e o nosso ganha pão é fazer espetáculos, com subsídios da Direção-Geral das Artes, o que nos dá uma subsistência mínima. Depois, o Teatro Praga faz muitas outras atividades. A tradução, só faço mesmo das coisas de que gosto.

Dá-se ao luxo de escolher?

Tento escolher ao máximo, não estou no mercado como tradutor.

Se fizesse por obrigação cansava-se?

Não, é que traduzir tira muito tempo e não é a minha atividade preferida. Só gosto de traduzir coisas de que gosto mesmo. A tradução é uma forma de aprendizagem, de contacto próximo com a obra. Outro dia, vieram com uma proposta de tradução de um autor alemão absolutamente desconhecido, Hubert Fichte, porque vai haver umas comemorações na Alemanha em torno dele. Não conhecia a figura, comecei a procurar e é um autor que pode vir a interessar-me e por isso vou traduzir um pequeno romance dele. Ou seja, é uma mistura de solicitações e interesses meus, é isso que vai fazendo a minha vida de tradutor, mas é uma coisa esparsa.

Mas vive exclusivamente da literatura?

Vivo de escrever e de trabalhar no Teatro Praga, sim. Mas os livros não dão dinheiro nenhum, não vendem para se subsistir, nem pensar.

Os dois novos livros de Vieira Mendes são editados pela Cotovia, casa em que o próprio trabalhou como revisor

Qual é a utilidade de publicar textos dramáticos em livro?

A literatura dramática, do meu ponto de vista, tem tanto espaço de leitura como tem a poesia, o romance ou o ensaio. E daí o meu interesse em publicar. Sei que corresponde a uma certa casmurrice do editor, porque os níveis de vendas… Se formos ver, os géneros épico, dramático e lírico, para utilizar uma tipologia antiga, vendem por esta ordem: o épico vende mais, o lírico menos e o dramático muito, muito menos.

Ou seja, quando diz que os textos para teatro têm espaço de leitura, está a expressar um desejo.

Sim e desconfio que uma das razões por que o género dramático não tem lugar se deve à desconfiança do leitor relativamente ao que é a literatura dramática. Considera-se que para ler literatura dramática é preciso saber o que é o teatro, ir ver teatro. Regra geral, as pessoas têm necessidade de imaginar como seria o texto em palco. Quando estamos a ler poesia, não imaginamos um espectáculo, não temos necessidade de imaginar atores. Na literatura dramática há esta espécie de mitologia de que é preciso imaginar. E quando o texto não corresponde à ideia de espetáculo de teatro, normalmente uma ideia de teatro convencional, surgem barreiras à leitura. Por exemplo, a Sociedade Portuguesa de Autores criou a certa altura uma categoria, nos prémios anuais, chamada Melhor Texto Dramático Encenado. Ou seja, se o texto não tivesse sido encenado não era candidato. Isto é uma grande limitação. Nada me garante que a encenação de um texto meu seja interessante. O espectáculo, o teatro, não tem obrigação nenhuma de defender um texto, tem obrigação de fazer aquilo que quiser. Se entender que é sua vontade defender ou interpretar o texto, está na sua inteira liberdade, mas isso não deve ser uma obrigação. Ora, a minha escrita estar dependente de encenadores, de produtores, da máquina teatral, é uma coisa que não me agrada. Prefiro estar dependente da publicação, porque chega diretamente ao leitor. Gosto de pensar que a escrita dramática dialoga com a literatura, com outros autores, com a tradição da literatura.

Curiosamente, começou como dramaturgo a escrever em função de espetáculos.

Na literatura dramática há a tradição de serem feitas encomendas por um encenador ou um grupo de teatro. Esse é o sistema em que os dramaturgos estão inseridos, mas não estão presos a isso. Neste livro, Uma Coisa, incluí duas peças que escrevi por iniciativa minha: “Terceira Idade” e “Padam Padam”.

Mas quem escreve apenas por gosto não está interessado em viver de literatura.

A sobrevivência é importante, claro, tenho família… Mas diria que tenho tendência para não colocar aquilo que escrevo ao serviço disso. Se começasse a ter de escrever para sobreviver, teria de escolher outra área, talvez a publicidade, não sei. Hoje a minha vida não depende do rendimento da escrita. É como uma pessoa que escreve poesia: um poeta sabe perfeitamente que não vai viver da sua escrita; é professor, médico, tem outra profissão, porque sabe que a literatura vende pouco. Eu trabalho no Teatro Praga a tempo inteiro, praticamente. Não escrevo apenas para o Teatro Praga. Neste momento estou a traduzir O Despertar da Primavera, do Wedekind [para o espectáculo “Despertar da Primavera, Uma Tragédia de Juventude”, a apresentar no Centro Cultural de Belém em fevereiro de 2017]. Ainda ontem tive uma reunião para definir a programação do próximo ano, discutir como vamos gerir o Espaço Rua das Gaivotas, um espaço de acolhimento de projetos considerados experimentais, para pessoas que não têm espaço nas salas convencionais. É preciso produzir espectáculos, vender espectáculos, ir em digressão, é preciso escrever textos para o programa de sala, comunicados de imprensa, todo o trabalho de uma companhia de teatro.

Quando escreve literatura, como é que escreve: em que sítio e a que horas?

A tendência é escrever em casa, a qualquer hora do dia, quando tenho buracos para escrever, e depende das fases. Quando temos um espetáculo nos Praga, e temos de ensaiar, estou presente, sobretudo no início, depois é preciso ir para casa reescrever, trabalhar certas partes. Depois há alturas em que estou a escrever coisas para além disso. Tento arranjar tempo. Agora, como tenho dois filhos, aproveito o horário da escola deles para trabalhar. E à noite também.

Faz noitadas?

Não consigo, tenho de acordar às sete da manhã. Já fiz, agora não dá. Além disso, à noite começo a ficar com um bocado de sono. Agora, quando consigo escrever melhor é de manhã.

Vieira Mendes vai poucas vezes ao teatro e entende que essa contabilização é irrelevante para resultado do trabalho de um dramaturgo

Tornou-se dramaturgo quando ainda era estudante na Faculdade de Letras de Lisboa. Estudava o quê?

Alemão e Português, Línguas e Literaturas Modernas. LLM, como se dizia.

E de repente andava a escrever para a revista da faculdade, Fazedores de Letras, e recebeu um convite dos Artistas Unidos. Como é que isso aconteceu?

Ainda fiz um ano de Direito e foi aí que comecei a enviar textos para o DN Jovem [suplemento literário do Diário de Notícias]. Depois, como estava a escrever, houve um convite do António Pinto Ribeiro, da Culturgest. A Culturgest estava a abrir nessa altura. Ele fez uma pequena coisa com jovens autores para teatro, um workshop de um dia, escrevíamos uma cena curta e depois encontrávamos-mos com atores para uma leitura encenada. Os atores que fizeram isso comigo trabalhavam nos Artistas Unidos e falaram de mim ao Jorge Silva Melo. Entretanto, os Artistas Unidos criaram o projeto “Sem Deus, Nem Chefe”, um projeto para espetáculos de pequena dimensão sugeridos ou liderados por um ator. E o ator Luís Gaspar quis fazer um espetáculo a partir de Kafka e sugeriram-lhe que me contactasse para trabalhar com ele. Utilizei a obra toda do Kafka, foi a minha primeira peça, “Dois Homens”, que está publicada na Cotovia.

Era espectador assíduo de teatro?

Não era. Também não sou neste momento.

Não tem tempo ou não quer?

Não me interessa. Há a ideia do que possa ser um espectador frequente de teatro. Mas qual é a média? Tem de ver um espetáculo por semana? Não sei. Mas não há assim tanta oferta em Portugal que me interesse a ponto de me fazer ir todas as semanas ao teatro.

A oferta que existe não é boa?

Não estou a julgar. A oferta que existe não vai ao encontro dos meus interesses, é diferente. Não consigo elencar os meus interesses, mas tenho interesses e há coisas que não me interessa ver. Agora, também tento não limitar a minha identidade enquanto pessoa que usufrui de eventos culturais à coisa do teatro. Como se uma pessoa que trabalha em teatro, ou literatura, precisasse de ver teatro para fazer bom teatro. Não é preciso. Temos é de ver muitas coisas, acho eu. É bom ver televisão, espectáculos, ler livros, cinema, música, estar atento e pensar naquilo que se está a ver, formar um pensamento crítico. Isso para mim são características bastante mais importantes do que o número de espectáculos que vi. “Ah, ele não vê teatro, como é que ele pode fazer teatro”. Eu posso ver muito teatro e não estar a tirar nada daquilo.

Essa atitude não contradiz o que disse antes, porque na sua opinião os textos dramáticos não são necessariamente criados para serem encenados. Logo, enquanto autor de textos não precisa de ir ver teatro.

Até nem colocaria as coisas nesse binómio de contradição entre escrever e ver. Para escrever um romance, pode ser-me útil ir ver teatro. Não quero colocar as coisas na ideia de “ele não vê teatro, por isso é que diz que a literatura dramática é só literatura, ele está a ir contra o teatro, está a marcar uma posição”. Não estou, quero é deslocar o olhar e dizer “ele escreve romances e diz que não é importante para ele ver teatro”. Assim já faz sentido.

Quantas peças vê por mês?

Não faço ideia. Queria ter visto um espectáculo com um texto meu, mas não consegui, porque tinha uma criança de três meses… A minha mulher [Patrícia da Silva] estava a participar no espectáculo, eu tinha de ficar de fora, para ela dar de mamar no intervalo. Não consegui estar lá dentro, era um espetáculo do Cão Solteiro [“Isto é Uma Tragédia”, Teatro Maria Matos, 17 a 20 de novembro]. Foi assim o último espectáculo em que estive mais por dentro, não por fora. O que vi ultimamente, não sei, não me lembro.

Na contracapa de “Uma Coisa” aparece uma citação do crítico Pedro Mexia, sem indicação da data.

Foi a editora que escolheu, acho que foi a única crítica que saiu a um livro de teatro meu, provavelmente de 2008.

Pedro Mexia descreve-o como “o mais consistente dramaturgo da nova geração”. Há uma nova geração com características comuns?

Em 2008 ou em 2016? Não faço ideia.

Sente-se parte de uma determinada geração de dramaturgos portugueses?

Não. Acho que todas as pessoas incluídas nessa geração também responderiam assim. Ou seja, há uma série de pessoas que nasceram nos anos 70 e de vez em quando escrevem peças de teatro, mas não sei se isso as coloca sob o mesmo chavão. É uma evidência, não há como recusar: nascemos naqueles anos e escrevemos peças de teatro. Se formos ler o que estou a escrever, o que o Jacinto Lucas Pires, o Miguel Castro Caldas, o que não sei quem mais está a escrever, há identidades literárias muito diferentes.

Quais são as características da sua escrita?

Não sei dizer, é muito difícil. Preferia falar das peças que estão no novo livro, porque são peças dos últimos anos. Elas correspondem a uma preocupação que as vai atravessando e, eventualmente, está mais libertada nas duas últimas. Descreveria essa preocupação como uma espécie de ansiedade de um autor dramático quanto à sua relação com o teatro, com os espetáculos. Quando escrevi as primeiras peças que estão neste livro já trabalhava há algum tempo com o Teatro Praga e comecei a colocar em causa o papel de um dramaturgo numa companhia de teatro. A discussão que estávamos a ter ainda agora começava a surgir na minha cabeça. Como é que eu conseguiria trabalhar com aquelas pessoas, sendo que aquele grupo de teatro não tinha necessidade de encenar textos? Eles não diziam “escreve aí uma peça para fazermos”. Comecei a notar aqui um problema. Nenhuma das peças do livro é diretamente sobre este problema, mas revelam esse conflito. Transferi a ideia do que é o teatro para “o que é uma coisa”, “o que é uma pessoa”, “o que sou eu e o outro”.

Quer descrever brevemente cada texto?

O livro começa com “A Paixão Segundo Max”, que é um texto mais tradicional, foi feito para um teatro na Áustria, fala das convenções da vida, da narrativa do nascimento, casamento, envelhecimento e morte. Depois, o “Padam Padam”, que já começa a ser sobre o que são histórias, como se contam, o que é uma personagem. Aí há claramente a ideia de contar uma história sem pensar no princípio, meio e fim. Depois, o “Terceira Idade”, que é a peça da crise, quando parei completamente de escrever. Nessa altura fizemos um workshop intensivo lá no Teatro Praga e os participantes foram convidados a pensar uma série de assuntos que me estavam a perturbar, para que depois eu próprio escrevesse uma peça durante esse período. É uma peça à volta do problema de como vou continuar a escrever. Esse problema foi ultrapassado com a consciência que ganhei na altura de que as identidades das coisas, do teatro, da literatura, das pessoas, do homem, da mulher, da personagem ou da figura real, essas identidades são bastante mais voláteis e confusas do que eu tinha na minha cabeça. Percebi que estava a batalhar com um problema que colocava a identidade do teatro e da literatura num local muito fixo, estanque. Eu tinha ideia do que era o teatro, do que era a literatura, e estava a tentar juntar as duas coisas. Se eu não souber o que é o teatro, ou se ele for muitas coisas, e se a literatura for muitas coisas, esta necessidade de juntar as duas coisas deixa de fazer sentido. Foi a libertação de uma certa angústia.

Depois dessa crise como é que olha para a relação entre texto e espetáculo?

De forma bastante mais livre e despreocupada. Uma das coisas que tento fazer, que fazemos muito no Teatro Praga, é partirmos para um espetáculo sem saber o que ele vai ser, e tentar estar disponível para o imprevisível.

Como funciona o processo de criação dos Praga?

Sabemos que temos de fazer um espetáculo no São Luiz, é uma coprodução com o Théâtre de la Ville e vamos fazer apresentações em França e na Turquia. Temos os dados: escolhemos falar sobre Fernando Pessoa. Estou a falar do nosso último espetáculo, “Zululuzu”. Escolhemos um período da vida do Pessoa, que tem a ver com África do Sul. É o que temos e a partir daqui podemos fazer o que quisermos. Temos os nossos corpos, que podem ou não entrar no espetáculo, e a seguir começamos a pensar o que fazer disto. Estes dados todos começam a ser discutidos. De repente, percebemos que temos de escrever umas coisas, e se calhar quem consegue escrever melhor esta parte é o Zé, ou outra pessoa. É assim que as coisas se fazem.

“Zululuzu”, do Teatro Praga, estreou-se em setembro no Teatro São Luiz, em Lisboa

Ou seja, hoje consegue pensar um espectáculo sem pensar que tem de fazer um texto.

Sim, mas sobretudo esta evolução libertou a minha vida literária. Aquilo que estou a fazer com o Teatro Praga já não vejo como fazer literatura, estou a fazer um espetáculo com eles. Depois, tenho outros momentos na minha vida, que até podem resultar de experiências que tive nesses espetáculos, que são os momentos de literatura, em que estou a escrever literatura dramática. Às vezes também escrevo uns ensaios, uns contos, já escrevi uns dois. No fundo, é o título do ensaio que publiquei agora, Uma Coisa Não é Outra Coisa. O pior que me podia acontecer era estar a fazer um espectáculo e estar preocupado com a qualidade literária daquele texto.

A primeira peça que escreveu é de 1998. Pode dizer-se que os Artistas Unidos, e o diretor Jorge Silva Melo, foram determinantes na sua vida de escritor?

Sim, acolheram-me enquanto autor. Nessa altura, os Artistas Unidos estavam no Bairro Alto, no espaço A Capital, eu estava na chamada comissão de leitura, eu, o Jorge Silva Melo e o Francisco Frazão. Líamos muitas peças, traduzíamos algumas, tentávamos trazer alguns autores a Portugal.

E como é que chegou aos Praga?

Depois dos Artistas Unidos, fui trabalhar para a Cotovia. Como sei alemão, francês e inglês podia rever traduções e foi o que fiz. Cheguei a coordenar uma edição do Brecht. Eu achava que precisava de um horário, entrava às 9 ou 10 e saía às 5 ou 6, fiz isso durante dois anos, mas não parei de escrever e ainda fiz uma ou duas peças para os Artistas Unidos. A seguir, fartei-me do horário fixo e candidatei-me a uma bolsa da Gulbenkian. Apetecia-me sair de Lisboa. A bolsa era para jovens profissionais, associada a um estágio num local. Através de um contacto de um alemão que o Jorge Silva Melo conhecia, consegui uma carta de um teatro de Berlim, o Hebbel am Ufer, um teatro municipal bastante conhecido, e fui fazer um estágio de produção durante um ano. Via dois ou três espetáculos novos por semana, na altura era um espectador frequente, lá está. Vi lá Forced Entertainment pela primeira vez, Philippe Quesne, Jérôme Bel, Gob Squad, uma data de coisas. Ao mesmo tempo, estava a escrever “A Minha Mulher”, essa peça foi escrita em Berlim. Estava a conhecer coisas. Resumiria a minha experiência de Berlim da seguinte forma: fascínio ao início, turbilhão a meio e enjoo no final.

O que é que o desgostou?

O clima e o lado matemático. Trabalhei com muitas pessoas que estavam a fazer coisas fora do sistema, pessoas da minha idade, não grandes encenadores, e mesmo essas são muito quadradonas. Aquilo era muito organizado para mim, preciso de coisas mais caóticas, de um lado mais imprevisível. Conheci um coletivo de quatro ou cinco que em cada espectáculo que faziam rodavam as responsabilidades. O que tinha sido encenador mudava no espetáculo seguinte, passava para outro. Isso fazia-me uma confusão. Essa matemática da organização em grupo.

E os Praga?

Depois ainda estive em Budapeste, tinha um namoro, andei lá, vi teatro em húngaro, não percebi nada, mas vi. O André [e. Teodósio, um dos mentores dos Praga] já tinha visto coisas minhas e eu já tinha visto coisas deles. Sentia uma afinidade com aquele mundo, o que assentava sobretudo no humor, as piadas deles divertiam-me, parecia ser divertido trabalhar com eles. Foi o primeiro engate. Eles tinham um projeto, “Shall We Dance”, em que convidavam uma pessoa para fazer uma peça pequena com eles. E o André achava que precisava de trabalhar com um escritor, um dramaturgo, disse-me mais tarde, porque tinham alguma dificuldade em certos textos. Ele leu as minhas peças e achou que poderia haver ali qualquer coisa. Fizemos o “Super Gorila” [2005], aquilo resultou. E a partir daí começou a ligação.

Essa ideia de diversão no Teatro Praga é curiosa: às vezes fica a sensação de que se divertem à grande a criar e ensaiar.

Tentamos divertir-nos, não só a criar espectáculos, mas em quase tudo. Um processo de ensaios passa por muitas fases, tem coisas muito chatas, há muitas angústias, discussões muito acesas e momentos de crise, acho que faz parte. Os espetáculos não são necessariamente divertidos, ou só divertidos, mas a identificação com o humor é uma certa maneira de olhar o mundo. Por um lado, é uma visão distanciada, por outro, estamos lá dentro, somos auto-irónicos. É a consciência de que não somos superiores ao mundo, estamos dentro daquele mundo, somos ridículos. Essa consciência do ridículo é muito importante para nós, rir-me de mim próprio, não sou superior às pessoas de quem faço troça, troço também de mim.

Nesse sentido, que lugar ocupa o Teatro Praga?

Não sei o que é que isso significa, é difícil falar nesses termos. Acho que tentamos estar conscientes da maneira como somos olhados e da maneira como nos apresentamos. Fizemos uma série de espetáculos e percebemos que as pessoas achavam que “eles são uma companhia experimental, são jovens experimentais”. “Ah é? Então vamos fazer um espetáculo conservador, tradicional”. E fizemos um espectáculo chamado “Conservatório” [2008]. Depois, dizem “ah, eles são muito cosmopolitas, muito pop, estão na moda”. “Ah é? Então vamos fazer teatro de revista”. E fizemos o “Tropa Fandanga” [2014]. Há assim um lado de permanente reinvenção da identidade, porque temos de ter consciência de que a nossa identidade é definida por nós e pelos outros. Isso está sempre em ebulição no Teatro Praga, é o que nos define, não sei se nos distingue dos outros.

[cenas da revista “Tropa Fandanga”]

Em relação ao ensaio Uma Coisa Não é Outra Coisa, consegue resumir em poucas palavras a tese que defende?

Primeiro, meti-me nesta tese de doutoramento não porque quisesse fazer uma tese de doutoramento, mas porque queria escrever um livro. Precisava de ter tempo para pensar nos assuntos, para ler, apetecia-me pensar sobre isto e só escrevendo um livro seria capaz. Queria resolver um problema.

Qual era o problema?

Historicamente, o teatro e a literatura dramática são colocados como irmãos. Quando pensamos em literatura dramática, vem-nos à cabeça teatro, e vice-versa. Parece que se criou uma necessidade de relação entre as duas coisas, o que não é um problema em si, só é um problema quando essa necessidade de relação se torna limitadora de cada um destes objetos: o objeto a que chamamos teatro e o objeto literatura dramática. Torna-se limitador quando faço um espectáculo com o texto do Prometeu, do Ésquilo, esse espetáculo chama-se “Conservatório”, e as pessoas vão ver e estão só à procura de uma interpretação do texto do Ésquilo. Só que o espectáculo utiliza o texto para passar uma ideia do que é ser conservador, mas não interpreta o texto do Ésquilo. Os espectadores ficam limitados, ficam menos livres para usufruir, porque estão à espera de ver o Prometeu do Ésquilo. Ou seja, temos ideia do que é o cânone e automaticamente, é assim porque é assim, a nossa visão torna-se limitada.

Que resposta encontrou para o problema?

A única maneira é tentar dar-lhe menos importância. Dar menos importância àquilo que sabemos o que é, àquilo que consideramos serem as nossas ideias de teatro, de literatura, do que é uma pessoa. Se tivermos consciência de que a ideia que tenho de teatro está baseada numa tradição, numa série de coisas que me são ditas, daquilo que são as minhas vontades de organizar o mundo, então consigo relativizar a importância dessas ideias, logo, estou a ter consciência de que o teatro é uma certa coisa porque eu quero que seja. Se houver uma pessoa que me diga que o teatro pode ser outra coisa, também é válido. De repente, percebemos que aquilo não é natural ou essencial, e começamos a perceber que é assim porque eu quero que seja assim, mas já teremos noção de que aquilo não é um objeto fechado.

Este ensaio é a legitimação teórica do trabalho dos Praga?

Não sei se é uma legitimação. É o resultado de encontros em 15 anos de vida profissional, encontros com os Artistas Unidos, com Berlim, com o Teatro Praga e com uma série de leituras, o Wittgenstein, o Stanley Cavell, aquilo a que se chama a filosofia epistemológica.