Maria Francisca Isabel Josefa Antónia Gertrudes Rita Joana de Bragança e Bourbon, filha mais velha de D. José I e de Mariana Vitória de Bourbon, infanta de Espanha, foi a primeira mulher a governar Portugal, mas foi como a “rainha louca” que ficou para a história. Até hoje discutem-se as causas e as características da doença mental que sofreu D. Maria I nas últimas décadas de vida e que levou o filho, futuro D. João VI, a assumir a regência até à sua morte, em 1816, durante o exílio da família real no Brasil.

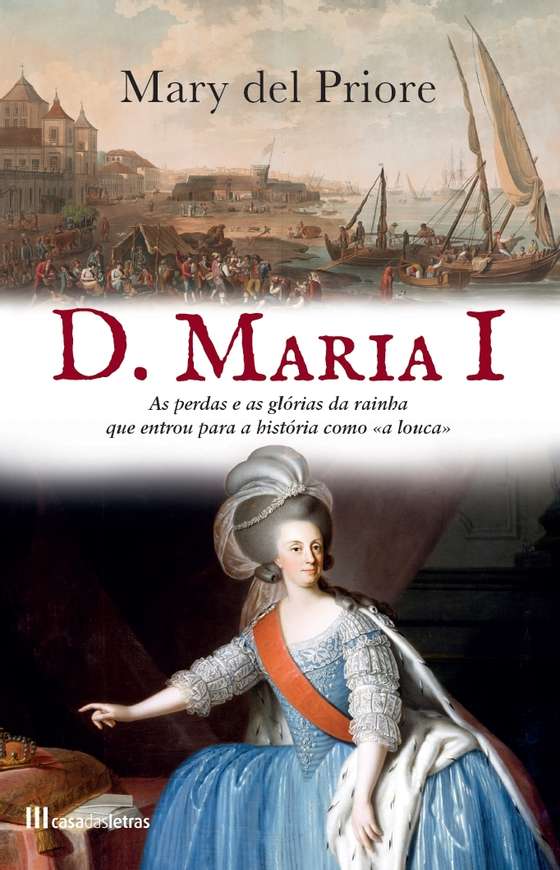

São muitas as teorias em torno da loucura de D. Maria. Há até quem considere que a rainha nunca perdeu o juízo e que a origem do seu problema era outro. É essa a opinião da historiadora brasileira Mary del Priore, autora de uma nova biografia da monarca, D. Maria I. As Perdas e as Glórias da Rainha que Entrou para a História como “A Louca”, que pretende mostrá-la como governante boa e justa, amada pelos portugueses, e também como mulher sensível, extremamente devota e mãe dedicada.

Mary del Priore foi professora de História na Universidade de São Paulo e na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e atualmente dá aulas de pós-graduação na Universidade Salgado de Oliveira, também no Rio de Janeiro. Afastou-se do meio académico para se dedicar à escrita de livros que, embora sobre temáticas histórias, são pensados para o grande público, algo que garante não ser bem visto dentro da academia. Hoje conta com mais de 40 volumes publicados. Um deles, História das Mulheres no Brasil, por si organizado, venceu o Prémio Jabuti, o mais importante galardão literário no Brasil, em 1998, na categoria de “Ciências Sociais”.

O interesse por D. Maria I cresceu enquanto a pesquisa de “material sobre outras mulheres da família” a levou à descoberta de uma figura que, como a historiadora explicou durante esta entrevista concedida por email ao Observador, nunca deixou de “resistir”.

A biografia de D. Maria I de Mary del Priore chega às livrarias na próxima semana, no dia 21 de julho

Embora já tenha escrito sobre Portugal, tem-se dedicado sobretudo à História do Brasil. Como é que surgiu o interesse por D. Maria I?

Estava a começar a reunir material sobre outras mulheres da família, quando comecei a ler sobre D. Maria. Constatei a minha própria ignorância sobre essa grande rainha e mulher que foi também nossa soberana. Eu mesma tinha caído na versão republicana de “a louca”, difundida graças ao poema de Guerra Junqueiro [Pátria] que fez desfilar o espectro da dinastia de Bragança como um flagelo para o país. E tive grande prazer em descobrir uma protagonista ao mesmo tempo frágil e forte, espiritual e pragmática, logo, profundamente humana.

D. Maria sucedeu a D. José, que reinou durante um período complicado e conturbado da história de Portugal, marcado pelo governo autoritário do Marquês de Pombal. Como caracterizaria o reinado da primeira rainha portuguesa?

O seu governo ficou marcado pelo episódio da “Viradeira”, quando foram nomeados novos secretários em substituição do Marquês de Pombal, levando a uma quebra da estrutura do aparelho do Estado e a um retorno da influência da Igreja e da alta nobreza à cena política. D. Maria soltou todos os presos políticos, fundou várias Academias, apoiou a iniciativa privada na forma de fábricas e manufaturas, assinou tratados diplomáticos e comerciais, promoveu a compilação das antigas legislações portuguesas, criou condições para que a balança comercial exibisse o seu primeiro saldo positivo em anos e que o Tesouro conhecesse alguns anos de desafogo. Se dedicou, sobretudo, às obras sociais e à paz, chegando a conceder exílio em Portugal aos aristocratas que fugiam da Revolução Francesa. Dentro do possível e do momento histórico, saiu-se como boa governante e muito amada pelos seus súbditos.

▲ D. Maria I era filha de D. José I. A figura do pai atormento-a até ao fim da vida

Wikimedia Commons

A relação de Maria com o pai seria complicada. Alguns historiadores consideram que, depois da execução dos Távora, a figura de D. José se tornou insuportável para ela. Mas parece tê-la assombrado toda a vida. Que peso teve o rei nas decisões políticas e também na vida pessoal da rainha?

Pareceu-me visível o desinteresse de D. José em fazê-la sua herdeira. Desinteresse alimentado pela tensão que ele nutria em relação a D. Pedro Clemente, filho preferido de D. João V e seu rival no afeto paterno [e marido de D. Maria]. Com o apoio de Pombal, D. José desejava suplantar o casal de sucessores passando a coroa ao jovem príncipe da Beira [D. José Francisco] que vinha sendo “preparado” pelo primeiro-ministro a prosseguir com seus projetos ilustrados. Mas projetos racionais podem ser pulverizados pelo acaso, a finitude, a culpa. A morte de D. José liberou D. Maria que, ao lado do marido, o seu grande esteio, viveu um destino de soberana.

Outra questão que terá tido sempre grande peso na sua vida é a religião, a que dedica muita atenção no seu livro. Qual era a relação de D. Maria com a religião católica?

Era uma relação intensa, pois foi modelada pela educação que recebeu da mãe e dos avós, mas também resultante de um momento histórico, de uma cultura. Há tempos luto contra a ideia que foi repassada por viajantes que percorreram Portugal no século XVIII de um reino “beato, soez, violento e ridículo”, feito de “freiras e marmeladas, piedosa luxúria e visões desvairadas”. Para D. Maria, assim como para os portugueses, a religião era a chave de uma unidade. Unidade que era o sentido do além, do sobrenatural, da vida espiritual de um povo. É impossível separar a religião de outras formas de existência entre os portugueses do século XVIII e para muitos, até hoje. A cultura piedosa feita de práticas, gestos cultos e procissões formavam então uma linguagem coletiva que impregnava do mais singelo aldeão aos membros da família real.

Na biografia, afirma que “a marca do reinado de Maria (…) foi o catolicismo”. Enquanto governante, considera que é assim que D. Maria I deve ser lembrada? Como uma rainha piedosa?

Sim, mas, não só. Ela foi piedosa mas também tinha outras qualidades que procurei ressaltar. Foi jovem insegura e temerosa, depois esposa realizada, mãe dedicada, amiga dos filhos, educadora da nora [D. Carlota Joaquinha], extremamente dedicada à família, uma mulher de grande elegância, mas alguém que também prezava os pequenos gestos, a simplicidade e o contacto humano. Que gostava de tomar sorvete e de acompanhar o entrudo das janelas do palácio. Embora não tenha podido consultar arquivos em Portugal, a imagem que me ficou da bibliografia que li, foi de alguém muito próximo de seu povo. Alguém que se pode ler como “uma velha conhecida”.

Disse que não pode consultar os arquivos portugueses. Que documentação usou como base para escrever esta biografia?

Trabalhei exclusivamente com a bibliografia ao final do volume.

D. Maria viveu e reinou cercada pelas intrigas da corte, que muitas vezes envolviam os seus próprios familiares, que pretendiam afastá-la do trono. Qual a razão desta oposição? Tinha apenas origem no facto ser mulher?

O patriarcalismo poderia ser um dos motivos, mas não era o único. Somaram-se a ele a luta pelo poder, as diferentes agendas dos grupos da nobreza, burguesia e Igreja, e a ambição dentro da família bem representados pelo casal Maria Benedita e José Francisco. O trono não era um lugar confortável e imune a espinhos e picuinhas.

Apesar da oposição, Maria parece ter encontrado no marido, D. Pedro Clemente, um aliado fiel. Como era a relação entre os dois?

Era uma relação sólida, serena e cúmplice. Esse “querido tio e marido” foi seu esteio e, diferentemente de muitos casamentos arranjados na aristocracia, ofereceu-lhe uma união feliz. Só não foram “felizes para sempre” como nos contos de fada, pois a morte o levou. E nenhuma morte é mais definitiva do que a da miragem de felicidade que tiveram juntos.

▲ D. Maria I e D. Pedro III. O seu marido, 20 anos mais velho, era irmão do seu pai

Wikimedia Commons

D. Maria ficou louca? Talvez não tenha sido exatamente assim

Neste livro, afasta a hipótese de que D. Maria I era louca, defendendo que sofria de depressão severa, um quadro clínico que os médicos daquele não teriam capacidade para diagnosticar. Porque é que considera que os relatos da loucura da rainha são exagerados?

A loucura era então um conceito vago e a ciência progredia às apalpadelas que abriam falsas pistas. O médico inglês, Dr. Francis Willis que ajudara Jorge III da Inglaterra a recuperar o juízo, entendeu que D. Maria sofria de uma doença bipolar. A violência dos tratamentos à base de coletes de força, queimaduras e banhos frios não ajudava a quem, por razões óbvias, se encontrava profundamente deprimida. E, por várias vezes, D. Maria tentou reagir. Ela não teve a oportunidade de ser beneficiada pelas mudanças que viriam mais tarde, quando Sigmund Freud ligou luto e melancolia. O entendimento da sua doença mental era modelado pelo ambiente mental em que cresceu e reinou. Não era louca, mas por força da Igreja considerava-se louca. À época, acreditava-se piamente que enfermidades corporais procediam de pecados e enfermidades espirituais.

O que terá provocado essa depressão? Os inúmeros desgostos que sofreu, nomeadamente a morte do marido e dos filhos, José Francisco e Mariana?

Aos poucos, D. Maria viu o seu mundo desmanchar. A começar pela perda do marido, seguida pela da filha adorada, do genro [o infante espanhol Gabriel de Bourbon] e dos pequeninos netos e finalmente pela morte do seu filho primogénito e herdeiro do trono, D. José. A perda do confessor, um conselheiro e aliado contra a Corte [Inácio de São Caetano] que ao vê-la viúva, a empurrava para fora do trono, também foi um duro golpe. Finalmente, a queda do absolutismo em França, a decapitação dos primos [os reis] e o horror sanguinário da Revolução Francesa foram outro baque fatal.

Falou na questão da Igreja. Porque é que considera que o seu fervor religioso, impulsionado nos últimos anos de reinado efetivo por personagens como o confessor José Maria de Melo e a abadessa do Convento do Sagrado Coração de Jesus, D. Teresa de Melo, terá tido grande influência no seu estado de saúde, terá feito com que a rainha sentisse que estava louca?

A belíssima obra de Alice Lázaro, O Reinado do Amor, não deixa dúvidas sobre a ambígua relação entre a prioressa do convento da Estrela e a rainha. Relação que se torna tão mais doentia e dominadora quanto D. Maria se fragiliza. Já o ocaso a que é condenado o confessor José Maria de Melo, não deixa dúvidas de que ele era considerado pessoa nefasta e instrumento de ambiciosos projetos pessoais. Ambos permitem entrever os sinistros jogos de poder, além dos muros dos conventos ou das janelas do confessionário.

Refere que “o pioneiro Philippe Pinel não tinha dúvidas em responsabilizar a vida religiosa pelo desequilíbrio”. Quer isto dizer que uma visão mais iluminista do mundo encarava a religião a fonte de certos males?

Pinel como tantos outros médicos da época leu o clássico de Robert Burton, A Anatomia da Melancolia, de 1621. Burton identificava na melancolia religiosa, não um sintoma, mas uma doença provocada pelo excesso ou pela ausência de religião. No mundo católico, e entre médicos portugueses, considerava-se que a mesma podia ser causada por sofrimentos espirituais devidos a pecados e às tentações do Diabo. Era conhecida como “o mal dos conventos”, e nas obras da grande mística Teresa d’Ávila ficam claras as conexões entre melancolia, possessões demoníacas e devoções excessivas. A tese de uma melancolia religiosa durou dois séculos, impregnou a medicina e, além de estudada por especialistas como Pinel, foi a ponta de lança na luta contra os grupos místicos e espiritualistas heterodoxos, muito presentes na Península Ibérica.

▲ D. José Francisco, primogénito de D. Maria. O príncipe morreu prematuramente de varíola

Wikimedia Commons

Afirma que “seja no nosso imaginário, em romances ou em filmes, as rainhas são lindas ou loucas”. Isso tem a ver com uma certa misoginia que persiste até aos dias de hoje? Será que, inconscientemente, continuamos a imaginar a rainha apenas como a mulher do rei?

Sim. Tanto naturalizamos a ideia da rainha como o feminino de rei que lembramos o nome de vários monarcas portugueses e pouco lembramos o de D. Maria. Embora centenas de mulheres tenham reinado na Europa e em outras partes do mundo em momentos variados da história, foi graças aos trabalhos de historiadores que se debruçaram sobre suas trajetórias que pudemos vislumbrá-las. A chamada história das mulheres, do género ou da vida privada, trouxeram inúmeros dados e cenários que nos permitem observar de perto quem foram essas irmãs do passado.

No final da biografia, diz ter ficado a conhecer uma mulher sobre a qual, inicialmente, sabia muito pouco. Que imagem tem hoje dessa “mulher como tantas de nós”?

A rainha D. Maria lutou ferozmente contra a melancolia, depois de perder, em cascata, seis entes dos mais queridos, fez o que a medicina recomendava na época. Só não se afastou da culpa que a roía. Sentia-se ingenuamente responsável pelos pecados do pai, pela doença que levou seus filhos, enfim, por tudo de mal que se abatia sobre a terra. Sentia-se responsável por forças naturais e mais fortes do que ela, de cujas consequências não queria fugir. Afinal, era a rainha. A sua responsabilidade era uma obsessão da qual ela não podia se desfazer como quem esquece alguma coisa pelo caminho. Hoje, a depressão nasce menos da culpa — Freud e a psicanálise estão aí — e mais da solidão. Há um sentimento de que o mundo gira, o filme da vida passa, e muitos de nós assistem a tudo, em silêncio, embaciados. Mas, como fez D. Maria, é preciso resistir, guardar preciosamente a chama frágil da existência, nada de se acomodar com o inimigo, mas lutar. Ficar de pé. Porém, resistir implica escolhas. Não basta defender a vida da depressão, mas os valores que lhe dão sentido e a fazem valer a pena de ser vivida. É para os valores que temos que olhar.