- Como é que tudo começou?

- O que são hoje Israel e a Palestina?

- O que foi o movimento sionista?

- Que importância teve a declaração de Balfour?

- Como é que Israel se tornou num estado independente?

- O que foi “a catástrofe”?

- Quando e como é que Israel ocupou os territórios?

- O que foram os acordos de Camp David?

- O que é e o que significa Jerusalém?

- O que é a Cisjordânia ou Margem Ocidental?

- O que é a Faixa de Gaza?

- O que é a Autoridade Palestiniana?

- O que é a OLP?

- O que é o Hamas?

- O que foram as Intifadas?

- Como evoluiu o processo de paz desde os Acordos de Oslo?

- Quem é que vive em Israel?

- Israel é uma democracia?

- A Autoridade Palestiniana é uma democracia?

- De que falamos quando falamos de dois estados? E de só um estado?

- Existe um problema de refugiados?

- O que são os colonatos? Que problemas levantam?

- Quem são os aliados de Israel?

- Como é a relação de Israel com os seus vizinhos?

- O acordo entre a Fatah e o Hamas pode ajudar a chegar à paz?

- Como é que começou a actual escalada de violência?

- Quais são os objectivos de Israel com a ofensiva terrestre em Gaza?

- Que perguntas ficaram por responder?

Explicador

- Como é que tudo começou?

- O que são hoje Israel e a Palestina?

- O que foi o movimento sionista?

- Que importância teve a declaração de Balfour?

- Como é que Israel se tornou num estado independente?

- O que foi “a catástrofe”?

- Quando e como é que Israel ocupou os territórios?

- O que foram os acordos de Camp David?

- O que é e o que significa Jerusalém?

- O que é a Cisjordânia ou Margem Ocidental?

- O que é a Faixa de Gaza?

- O que é a Autoridade Palestiniana?

- O que é a OLP?

- O que é o Hamas?

- O que foram as Intifadas?

- Como evoluiu o processo de paz desde os Acordos de Oslo?

- Quem é que vive em Israel?

- Israel é uma democracia?

- A Autoridade Palestiniana é uma democracia?

- De que falamos quando falamos de dois estados? E de só um estado?

- Existe um problema de refugiados?

- O que são os colonatos? Que problemas levantam?

- Quem são os aliados de Israel?

- Como é a relação de Israel com os seus vizinhos?

- O acordo entre a Fatah e o Hamas pode ajudar a chegar à paz?

- Como é que começou a actual escalada de violência?

- Quais são os objectivos de Israel com a ofensiva terrestre em Gaza?

- Que perguntas ficaram por responder?

Explicador

Como é que tudo começou?

Quase se pode dizer: no princípio era o verbo.

Os territórios reivindicados por israelitas e palestinianos encontram-se entre os que, historicamente, mais disputados foram. A isso não é indiferente o facto de no seu centro se encontrar Jerusalém, cidade-santa para três grandes religiões monoteístas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo.

É em Jerusalém que está aquele que é actualmente o lugar mais sagrado para os judeus, o muro das lamentações, um troço do antigo Templo de Herodes. O muro delimita uma das faces da elevação a que os judeus chamam Monte do Templo, por aí se ter erguido o templo original, construído por Salomão e destruído por Nabucodonosor, e depois o Segundo Templo, erguido por Herodes e destruído durante a ocupação romana, no ano 70. O pequeno planalto no topo de Monte do Templo é, para os muçulmanos, a Esplanada das Mesquitas, onde se situa A Cúpula da Rocha, ou Mesquita de Omar, o santuário que foi erguido no local onde se acredita ter existido o altar de sacrifícios utilizado por Abraão, o profeta que o cristianismo e o islão partilham com o judaismo. Ao lado fica a mesquita de al-Aqsa, do século VIII, mandada construir pelo segundo califa, Omar. Este é o terceiro lugar sagrado do Islão, depois de Meca e Medina.

A proximidade destes dois lugares de culto é tão grande que houve alturas em que, do alto do Monte do Templo, palestinianos atiravam pedras ao judeus que rezavam junto à base do Muro das Lamentações. E foi quando Ariel Sharon, então líder da oposição, resolveu visitar a Esplanada das Mesquitas que, em reacção a um gesto que foi visto como uma provocação, se iniciou a revolta que viria a ser conhecida como “segunda Intifada”. A impossibilidade de se entenderem sobre este pedaço de Jerusalém, que não é maior do que um campo de futebol, foi um dos problemas que levou Ehud Barak, então primeiro-ministro de Israel, e Yasser Arafat, o histórico líder palestiniano, a falharem em 2000 um acordo de paz que Bill Clinton tinha laboriosamente promovido.

A poucas centenas de metros destes locais fica, por sua vez, um dos lugares mais sagrados para os cristãos, a Basílica do Santo Sepulcro, construída no local onde se pensa que Jesus Cristo foi crucificado e, depois, sepultado, para ressuscitar ao terceiro dia.

Esta concentração de lugares sagrados para várias religiões ajuda a explicar tensões que não nasceram apenas com o actual conflito, antes atravessaram os séculos e, a par com as ambições dos mais diferentes impérios, fizeram com que Jerusalém fosse inúmeras vezes cercada, ocupada, saqueada e incendiada, uma história trágica que está no centro dos dramas da Terra Prometida – uma terra que, afinal, foi demasiado prometida.

Mas se este é o pano de fundo de uma história agitada, o actual conflito tem as suas raízes no século XIX, altura em que surgiu o movimento sionista a reivindicar o direito do povo judeu a uma pátria, e no início do século XX, quando o desmoronar do Império Otomano criou um vazio de poder que levaria ao redesenhar das fronteiras de todo o Médio Oriente. Quando, no final desse processo, emergiu o Estado de Israel, nunca a sua simples existência foi aceite pelos estados árabes da região. Passou a viver-se num clima de guerra permanente.

O que são hoje Israel e a Palestina?

As fronteiras reconhecidas internacionalmente de Israel resultam da guerra de 1948, quando o nascente estado judaico derrotou vários exércitos árabes – egípcio, jordano e sírio – numa guerra que se seguiu à decisão das Nações Unidas de dividir o território da Palestina em dois estados, um para os judeus, outro para os árabes.

O mapa proposto pelas Nações Unidas

Os líderes israelitas, encabeçados por David Ben Gurion, decidiram aceitar a partição e proclamaram de imediato o novo Estado de Israel. O mesmo não sucedeu com os árabes da Palestina que, apoiados pelos estados vizinhos, acreditaram poder esmagar os judeus e reclamar para si todo o território. Não foi isso que sucedeu. Apesar de uma flagrante inferioridade numérica, o exército israelita conseguiu derrotar os diferentes exércitos árabes, alargando de forma substantiva o território que resultara da partição decidida pelas Nações Unidas. As fronteiras reconhecidas de Israel resultam dessa guerra e foram as existentes até à Guerra dos Seis Dias, em 1967.

Nesse ano, o governo trabalhista, ciente de que nas fronteiras do estado judaico se estavam a acumular os exércitos da Síria, da Jordânia e do Egipto, decidiu atacar primeiro e, numa operação militar que entrou para a história, derrotou em menos de uma semana todos os seus opositores, ocupou o resto dos territórios da Palestina – a sul a Faixa de Gaza, que estava sob administração egípcia, a leste a Cisjordânia, administrada por Amã -, a que acrescentou a Península do Sinai, conquistada ao Egipto, e os Montes Golã, antes parte da Síria.

As fronteiras de Israel de 1948 a 1967

Os acordos de paz de 1979, entre Israel e o Egipto permitiram a devolução do Sinai. Quanto à Faixa de Gaza, Israel retirou-se completamente desse território em 2005, por decisão unilateral promovida pelo então primeiro-ministro Ariel Sharon.

Os acordo de Oslo, 1993, permitiram a autonomização de uma Autoridade Palestiniana, com jurisdição sobre a Faixa de Gaza e a Cisjordânia (à excepção dos colonatos), entidade essa para a qual Israel iria gradualmente transferindo soberania segundo um regime faseado até que as partes alcançassem um acordo final.

Nos dias de hoje a Autoridade Palestiniana está, na prática, dividida em duas, pois na Faixa de Gaza o poder é do Hamas enquanto na Cisjordânia ele continua a ser controlado pela Fatah, o maior grupo da Organização de Libertação da Palestina, OLP. A soberania da Autoridade Palestiniana é limitada, pois não pode ter um exército, apenas forças policiais, não controla totalmente as suas fronteiras e depende de Israel para coisas tão elementares como o acesso a um aeroporto internacional.

Em 2012 as Nações Unidas concederam o estatuto de “estado observador não-membro” ao autodesignado Estado da Palestina. Trata-se de um estatuto semelhante ao do Vaticano que muitos interpretaram como um reconhecimento de facto do estado soberano da Palestina, de resto proclamado desde Novembro de 1988.

Tanto Israel como a Autoridade Palestiniana reclamam soberania sobre Jerusalém. Israel declarou a cidade santa das três religiões como sendo a sua capital, um gesto que não é reconhecido pela maior parte dos países com quem mantém relações diplomáticas, que mantiveram as suas representações diplomáticas em Telavive.

O que foi o movimento sionista?

O sionismo nasceu no final do século XIX e pode inserir-se num quadro mais geral de desenvolvimento dos nacionalismos na Europa. O seu fundador foi Theodor Herzl cujo livro Der Judenstaat (O Estado Judeu), publicado em 1896, se tornou num sucesso instantâneo. Os primeiros sionistas eram sobretudo judeus seculares Ashkenazi que reagiam também à ascensão do anti-semitismo na Europa (França conhecera o caso Dreyfus e na Rússia voltava a generalizar-se a prática de pogroms, isto é, massacres e perseguições patrocinadas pelas autoridades contra comunidades judaicas).

A proposta de Herzl, um judeu austríaco, baseava-se na criação de um Estado, preferencialmente na Palestina, a terra prometida dos judeus, se bem que considerasse hipóteses alternativas como a Argentina (mais tarde também se discutiriam outras alternativas, como Madagáscar ou o Uganda).

O movimento estimulou desde o início a imigração para a Palestina, onde os judeus começaram a comprar terras para se instalarem. Família a família. Casa a casa. David Ben Gurion, que mais tarde lideraria a fundação do Estado de Israel e seria o seu primeiro primeiro-ministro, foi um dos jovens que emigrou da Europa (nasceu na Polónia) para a Palestina logo no início do século e aí se instalou para organizar a vinda de mais jovens.

Existem hoje várias variantes do sionismo, umas mais marcadas por ideologias políticas – o trabalhismo, o liberalismo -, outras por um nacionalismo radical, outras ainda pela religião.

Que importância teve a declaração de Balfour?

Em 1917, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido, Arthur James Balfour, enviou ao Barão Rothschild, para que ele entregasse ao movimento sionista, uma carta onde se escrevia:

“O governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento, na Palestina, de um Lar Nacional para o Povo Judeu, e empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a realização desse objetivo, entendendo-se claramente que nada será feito que possa atentar contra os direitos civis e religiosos das coletividades não-judaicas existentes na Palestina, nem contra os direitos e o estatuto político de que gozam os judeus em qualquer outro país”.

Ainda hoje se discutem as motivações do governo britânico na época. Vivia-se a I Guerra Mundial e os dois campos adversários tanto procuravam atrair um máximo de simpatias dos judeus seus nacionais, como dividir os potentados árabes e virá-los contra o outro lado. Assim, por um lado, a declaração Balfour visava conseguir a simpatia dos judeus, muitos dos quais não suportavam a aliança com a Rússia Czarista, e, por outro lado, garantir que a emigração de judeus para a Palestina ajudaria a mitigar as consequências da tomada de poder sobre Constantinopla concedida aos mesmos russos por britânicos e franceses.

A declaração não foi recebida com entusiasmo pelo movimento sionista, pois nela não se falava em “Estado judeu”, apenas em “Lar Nacional”, mas revelar-se-ia decisiva para legitimar a emigração para a Palestina e, mais tarde, para dar uma base legal à reivindicação sionista, ao ser anexada ao Tratado de Sèvres (1920), que regulou o pós-primeira guerra no Médio Oriente. Foi esse tratado que traçou as novas fronteiras do Médio Oriente e entregou aos britânicos a tutela da Palestina. Iam iniciar-se as décadas em que, com mandato dado pela Liga das Nações, o Reino Unido iria administrar a estreita faixa de terra encravada entre o mar Mediterrâneo e o rio Jordão.

Como é que Israel se tornou num estado independente?

No final do século XIX não eram muitos os judeus que viviam na Palestina. Havia algumas colónias – como a fundada pelo financeiro e filantropo Moses Montefiori em meados do século nos arredores de Jerusalém -, mas a presença judaica era ainda pequena: quase metade dos 35 mil emigrantes que tinham chegado a partir de 1882 vindos da Rússia não se conseguiram fixar.

A estratégia sionista nas primeiras décadas so século XX foi a de promover a imigração para a Palestina, onde os novos habitantes começaram a chegar a pouco e pouco, comprando casas e terrenos, construindo novas aldeias e depois cidades – como Telavive, fundada em 1909 nuns terrenos desolados um pouco a norte do velhíssimo porto de Jaffa -, criando as cooperativas que mais tarde dariam origem aos kibbutz, onde se vivia num regime parecido com o comunismo primitivo numa base voluntária.

A migração para a Palestina, que inicialmente foi tolerada pelas autoridades otomanas, começou a gerar tensões no tempo do mandato britânico. Nessas décadas que vão de 1920 ao fim dos anos 40, sucederam-se revoltas árabes e judaicas, reivindicando ambas as comunidades o direito a constituírem um Estado independente. Os ingleses foram tendo cada vez mais dificuldade em controlarem a situação.

Como noutros locais, a História acelerou-se com a II Guerra Mundial. Do lado árabe, as principais autoridades, com destaque para o mufti de Jerusalém, optaram por uma aproximação à Alemanha nazi, daí esperando tirar vantagens para barrarem o caminho aos judeus. Do lado judeu a luta mais institucional conduzida pelo homens de Ben-Gurion foi desafiada pelo activismo radical do Irgun, o movimento nacionalista que não hesitava em recorrer a actos de terror no seu combate à presença britânica.

Quando a II Guerra terminou as autoridades britânicas tiveram de enfrentar um novo problema: uma enorme vaga migratória que partia dos portos do sul da Europa e que conduzia á Palestina milhares de judeus sobreviventes do Holocausto. A encarniçada oposição britânica ao desembarque de alguns barcos sobrelotados colocou terríveis dilemas morais às autoridades, que rapidamente se sentiram incapazes de continuar a gerir um território mergulhado numa guerra civil larvar que os soldados de Sua Majestade já não conseguiam conter.

A solução do conflito passou então para as mãos das recém-criadas Nações Unidas, de onde sairia, no final de 1947, o plano de partição da Palestina, dividindo-a entre um estado árabe e um estado judeu. A Agência Judaica aceitou esse plano, a Liga Árabe rejeitou-o.

A 14 de Maio de 1948, um dia antes de terminar o mandato britânico, David Ben-Gurion proclamou “o estabelecimento de um estado judaico em Eretz-Israel, que será conhecido como o Estado de Israel”.

O que foi “a catástrofe”?

“A catástrofe”, ou “nakba” em árabe, é a forma como os palestinianos geralmente designam o grande êxodo de 1947-48, quando o ambiente de guerrilha que estalou no território e a posterior guerra da independência terminou com a vitória de Israel.

A guerra intestina entre as comunidades árabes e judaicas começou ainda durante o mandato britânico e prolongou-se até ao final de 1948, quando também acabou a primeira guerra israelo-árabe que se iniciou mal Israel declarou a independência, a 14 de Maio de 1948.

Estima-se que cerca de 700 mil palestinianos tenham deixado as suas casas durante este período, refugiando-se nos países vizinhos ou nos territórios que não foram ocupados pelo exército judeu durante a guerra da independência.

Quase 70 anos depois a historiografia ainda se divide sobre as razões fundamentais do êxodo. Do lado palestiniano fala-se de limpeza étnica deliberada. Do lado israelita de uma fuga que teve muitos motivos mas que foi incentivada pelos líderes palestinianos da época.

De uma forma geral sabe-se que a maioria dos árabes que vivam nas zonas que viriam a integrar o Estado de Israel fugiram de suas casas. Uns fizeram-no em pânico. Outros por não quererem viver sob as novas autoridades. Alguns foram forçados a partir pelo exército judaico. Tal como alguns também partiram respondendo apelos dos líderes árabes, nomeadamente na véspera da sua intervenção armada contra o Estado recém-proclamado.

Na mitologia da Nabka há um lugar central: Deir Yassin. Esta povoação, que tinha sido ocupada por soldados de uma brigada iraquiana, situada nos arredores de Jerusalém, foi atacada por unidades dos nacionalistas radicais do Irgun durante os combates pelo acesso à Cidade Santa. Dos combates resultaram mais de 100 mortos, incluindo mulheres e crianças que habitavam essa aldeia, mas este resultado – que foi apresentado de imediato como um massacre e que ocorreu na sequência de outros massacres, estes realizados por milícias palestinianas, sublinhe-se – foi noticiado com tal destaque que acentuou as reacções de pânico em algumas aldeias e vilas árabes, levando à fuga dos seus habitantes.

“A catástrofe” está assim na origem do problema dos refugiados, que mais de 60 anos passados ainda não encontrou solução.

Quando e como é que Israel ocupou os territórios?

Depois da guerra da independência, em 1948, os territórios da Palestina que não ficaram no Estado de Israel foram anexados pelo Egipto (Faixa de Gaza) e pela Jordânia (Margem Ocidental ou Cisjordânia, Jerusalém Oriental e a Cidade Velha).

Com a guerra dos Seis Dias tudo se alterou. Um exército israelita triunfante ocupou esses territórios, assim como a Península do Sinai (Egipto) e os Montes Golã (Síria). O acordo de paz de 1979 com o Egipto foi acompanhado pela devolução do Sinai (e pelo desmantelamento dos colonatos que, entretanto, aí tinham sido construídos). A desocupação dos Montes Golã nunca esteve verdadeiramente em cima da mesa: das suas alturas domina-se a Galileia, pelo que Israel considera que têm um valor estratégico fundamental para garantir a segurança dessa região.

Os territórios ocupados que restam podem dividir-se em três grupos: Faixa de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém Oriental. A sua situação é diversa. Em 2005 Israel retirou-se unilateralmente da Faixa de Gaza, entregando a sua gestão à Autoridade Palestiniana e desmantelando os colonatos que aí tinham sido construídos.

Grande parte da Cisjordânia também já está sob controle da Autoridade Palestiniana, mas aí Israel não só não desocupou os colonatos como tem vindo a expandi-los. Para se proteger da vaga de ataques suicidas nas suas cidades e da infiltração de terroristas, construiu também o “muro”, contestado sobretudo por consagrar a interpretação israelita das “linhas de fronteira” com territórios palestinianos.

Quanto a Jerusalém Oriental o seu estatuto é um dos temas mais complexos das negociações de paz. Por um lado, tanto Israel como a Autoridade Palestiniana pretendem fazer de Jerusalém a capital dos seus estados. Por outro lado nunca Israel abdicou de continuar a construir bairros novos nas áreas que, antes da guerra de 1967, estavam do lado árabe.

O que foram os acordos de Camp David?

Depois de ter combatido e vencido a Guerra da Independência, em 1948, e a Guerra dos Seis Dias, em 1967, nas quais conseguiu derrotar vários exércitos árabes ao mesmo tempo – sobretudo Egipto, Jordânia e Síria, mas também Líbano e Iraque -, Israel enfrentou em 1973 uma terceira guerra convencional em que chegou a temer pela sua sobrevivência. Foi a guerra do Yom Kippur, assim conhecida por os exércitos árabes terem atacado durante a festa mais importante do calendário judaico.

Na frente do Sinai o exército egípcio logrou atravessar o canal do Suez em diversos pontos e avançar rapidamente, só sendo obrigado a recuar depois de um conjunto de audaciosas manobras chefiadas por Ariel Sharon. Esses avanços puderam ser apresentados aos egípcios, muito traumatizadas pela humilhação da derrota de 1967, como uma grande vitória, o que facilitou o caminho ao Presidente egípcio, Anwar El Sadat, e à sua aproximação a Israel.

Com mediação de Jimmy Carter, então Presidente dos Estados Unidos, Anwar El Sadat reuniu-se com o primeiro-ministro israelita Menachem Begin (que era o primeiro não-trabalhista a chegar à chefia do governo desde a independência) na residência de férias do presidente americano, em Camp David. Foi aí que em Setembro de 1978 os dois estadistas chegariam a acordo, firmando uma paz que lhes garantiria, semanas depois, o Prémio Nobel. Formalmente esses acordos foram assinados um pouco mais tarde, em Março de 1979.

Os acordos traduziram-se em dois documentos. Um regulava a relação entre o Egipto e Israel, consagrava a devolução da Península do Sinai e tem funcionado até hoje. Desde Sadat que o Egipto passou para a órbita dos Estados Unidos e mantém uma relação de paz fria com Israel. Suspenso da Liga Árabe, que retirou a sua sede do Cairo, ficou isolado entre os países da região durante grande parte da década de 1980 por causa deste acordo, o Egipto recuperou entretanto a sua posição e viu a Jordânia juntar-se, em 1994, ao grupo dos países que assinaram acordos com o Estado judaico.

O segundo documento pretendia regular a questão palestiniana e previa a retirada de Israel da Faixa de Gaza e da Cisjordânia. Nunca foi aplicado.

A audácia de Sadat acabaria contudo por lhe custar a vida: foi assassinado em 1981, durante uma parada militar, por extremistas que se opunham à paz com Israel.

O que é e o que significa Jerusalém?

Jerusalém é a Cidade Santa de três religiões monoteístas. Só esta constatação permite perceber os dilemas que o futuro da cidade coloca. Situada numa planalto a cerca de 700 metros de altitude, habitada por quase 900 mil almas, esta é uma das mais antigas cidades do mundo e uma das mais disputadas. É a cidade de Salomão que Nabucodonosor arrasou; a cidade de Herodes que os romanos conquistaram; a cidade pela qual os cruzados lutaram e que Saladino reconquistou; a cidade que os ingleses tomaram em 1917, que Adbullah el-Tell defendeu em 1948 e que Rabin conquistou em 1967.

Quando as Nações Unidas delinearam o seu plano de partilha da Palestina do mandato britânico, em 1947, Jerusalém deveria permanecer como uma entidade independente, sob jurisdição da comunidade internacional. Não foi isso que sucedeu: a parte ocidental da cidade ficou sob controle israelita e a metade oriental, mais toda a cidade velha e os seus inúmeros locais de culto, sob jurisdição jordana. De 1948 a 1967 esse controlo traduziu-se em enormes limitações de acesso aos seus locais sagrados de cristãos e, sobretudo, de judeus.

Desde a guerra dos Seis Dias que Jerusalém e a cidade velha estão sob controle de Israel, que entretanto transferiu para Jerusalém Ocidental todo o aparato de um Estado central, desde o Parlamento (Knesset) às instalações do diferentes ministérios. Em Jerusalém Ocidental situam-se também alguns dos mais importantes museus nacionais israelitas, como o Museu do Holocausto, Yad Vashem, assim como o cemitério onde estão sepultadas as principais figuras do jovem Estado.

A cidade continua muito dividida, existindo uma metade árabe e uma metade israelita que não se misturam, apenas se cruzam em locais como a Porta de Damasco.

Em Jerusalém os judeus mais ortodoxos tem uma expressão importante, alargando a sua influência a um complexo de bairros inteiros onde vivem de acordo com costumes que entram em contradição de difícil harmonização com a tradição mais laica dos pais fundadores do Estado judaico. Este elemento, juntamente com o peso histórico e toda a querela política, fazem de Jerusalém Ocidental, a metade judaica, uma cidade muito diferente, cultural e sociologicamente, de Telavive, por exemplo. Ao que não será estranho o facto de Jerusalém estar numa serra, a 800 m de altitude, e Telavive espraiar o seu hedonismo numa baía, junto ao mar.

O que é a Cisjordânia ou Margem Ocidental?

É a área compreendida entre a linha do armistício de 1948 e o vale do Jordão. Historicamente corresponde a parte das terras bíblicas da Judeia e Samaria, razão pela qual é essa a denominação adoptada pelo governo israelita para designar a Cisjordânia ou Margem Ocidental.

É na Cisjordânia que se situam alguns dos lugares urbanos há mais anos habitados pelo homem, como Jericó, considerada a cidade ainda habitada mais antiga do mundo, com 10 mil anos. Entre as suas cidades mais importantes contam-se Hebrom, Belém, Jenin, Nablus, Al-Bireh e Ramallah, onde hoje se situa a sede da Autoridade Palestiniana.

A população árabe da Cisjordânia é de cerca de 2,2 milhões de habitantes.

A seguir à guerra da Independência de Israel, 1948, a Cisjordânia foi integrada no Reino da Jordânia, situação que se alterou em 1967 depois da guerra dos Seis Dias e da ocupação israelita. É na Cisjordânia que se encontram a maior parte dos colonatos israelitas.

O que é a Faixa de Gaza?

A Faixa de Gaza é uma estreita fatia de território encaixada entre o Egipto, a sul, Israel, a leste a norte, e o Mediterrâneo. Tem uma superfície de apenas 360 quilómetros quadrados, o que significa que ocupa uma área pouco maior do que o concelho de Sintra mas mais pequena do que a do concelho da Figueira da Foz. É um pequeno rectângulo de uns 40 quilómetros de comprido por nove de largura. Nela vivem 1,8 milhões de palestinianos, o que faz desse enclave uma das regiões do mundo mais densamente povoadas: cinco mil habitantes por quilómetro quadrado.

A Faixa de Gaza vai buscar o seu nome à cidade de Gaza, há vários milénios uma das cidades mais importantes da região e que foi conquistada e reconquistada inúmeras vezes.

No plano de partição das Nações Unidas (1947) a Faixa de Gaza era entregue ao novo estado árabe a criar na Palestina, mas depois da guerra de 1948 acabou por ficar sob jurisdição egípcia até à Guerra dos Seis Dias (1967), quando foi ocupada por Israel. Em 1993, depois dos acordos de Oslo, a administração civil de Gaza passou para a Autoridade Palestiniana, e foi lá que Yasser Arafat, regressado do exílio em Tunes, começou por se instalar.

Em 2005 Israel decidiu retirar-se por completo deste pedaço de território, um gesto unilateral decidido por Ariel Sharon. Todos os colonatos israelitas foram então evacuados e entregues à Autoridade Palestiniana. Pouco depois, em 2006, o Hamas, maioritário entre a população de Gaza, ganha as eleições legislativas e, ao não conseguir chegar a acordo com a OLP, toma o poder neste território e dele expulsa violentamente as outras facções palestinianas.

Tem sido a partir deste território que, nos últimos anos, têm sido disparados contra Israel e os seus centros urbanos milhares de misséis Qassam. Apesar do controle exercido na fronteira com o Egipto, nunca Israel e os seus aliados conseguiram impedir o contrabando de armas para Gaza, armas que depois são utilizadas nestas acções. Esta actividade esteve na origem da curta guerra de 2008/2009, quando Israel desencadeou uma operação militar que incluiu uma invasão por terra através da qual tentou acabar com o disparo permanente de rockets. Neste momento podemos estar a assistir à preparação de uma operação semelhante.

O que é a Autoridade Palestiniana?

A Autoridade Nacional Palestiniana resulta dos acordos de paz de Oslo, negociados e assinados em 1993. A base desses acordos foi a troca de terra por paz: Israel transferia para os palestenianos a soberania sobre a Faixa de Gaza e a Cisjordânia e estes reconheciam o direito a Israel existir e viver em paz e segurança. A transferência de poderes far-se-ia gradualmente até emergir um Estado palestiniano de corpo inteiro.

A entidade interina que resultou desses acordos foi a Autoridade Palestiniana, que gradualmente foi construindo os pilares do futuro estado. Nos primeiros anos a Autoridade Palestiniana ficou entregue à Organização de Libertação da Palestina, organização reconhecida por dezenas de Estados e pelas Nações Unidas como legítima representante do povo palestiniano. Em 1996 realizaram-se as primeiras eleições, de que resultou uma maioria da OLP na câmara legislativa e a eleição de Yasser Arafat para a presidência da Autoridade.

Dez anos depois, em 2006, a vitória do Hamas nas eleições para o parlamento palestiniano precipitaria um conflito que levaria à separação entre a Faixa de Gaza, onde o Hamas tomou o poder, e a Cisjordânia, onde a Autoridade Palestiniana, dominada pela Fatah (a principal força política dentro da OLP) continua a ser governo.

Desde o princípio de 2013 que a Autoridade Palestiniana se passou a auto-designar como Estado da Palestina. Esta decisão surgiu na sequência de as Nações Unidas terem aceite a Palestina como um país observador não-membro, um estatuto idêntico ao do Vaticano.

A sede da Autoridade Palestiniana é em Ramallah, uma cidade um pouco a norte de Jerusalém, e o seu presidente em exercício é Mahmoud Abbas.

O que é a OLP?

A Organização de Libertação da Palestina foi criada em 1964 por decisão da Liga Árabe. O seu objectivo era representar os palestinianos e lutar pelo criação de um Estado árabe que ocupasse as fronteiras da Palestina do mandato britânico. A possibilidade de existência de um Estado judaico era explicitamente negada na sua carta de princípios.

A clamorosa derrota dos estados árabes na guerra dos Seis Dias, em 1967, abalou o prestígio das suas lideranças, que na época controlavam a OLP, e abriu caminho às organizações militantes, de fedayeen, como a Fatah de Yasser Arafat, que se tornaria presidente da organização em 1969 e ocuparia esse lugar até morrer, em 2004.

O protagonismo da OLP cresceu com a nova liderança e num quadro de ocupação dos territórios por Israel. Esse protagonismo desenvolveu-se ainda mais depois da chamada batalha de Karameh, durante a qual os combatentes da Fatah conseguiram oferecer forte resistência a uma incursão militar israelita que visava desarticular os grupos guerrilheiros que actuavam a partir da aldeia com aquele nome, na Jordânia. O crescente poder e influência da OLP na Jordânia acabaria por levar o rei Hussein a ordenar às suas tropas beduínas que restabelecessem o controle sobre todo o território, o que levou a combates sangrentos e à morte de milhares de palestinianos num episódio que ficou conhecido como “Setembro Negro” (1970).

Nos seus primeiros anos várias das organizações filiadas na OLP recorreram ao terrorismo como método de luta. Foi o tempo em que o desvio e sequestro de aviões e mesmo de navios se tornou frequente, assim como atentados e raptos, como o famoso sequestro da equipa israelita durante os Jogos Olímpicos de Munique, em 1972.

Expulsa da Jordânia, a OLP transferiria o centro das suas operações para o Líbano, onde se envolveu na guerra civil que duraria quinze longos anos. A intervenção de Israel no Líbano, em 1982, acabaria por obrigar o estado maior da OLP a voltar a mudar-se, seguindo para Tunes, na Tunísia.

Seria nesta fase que ocorreria a mais importante evolução política e doutrinária: em 1988, ao mesmo tempo que a OLP proclamava a independência do Estado da Palestina, assumia pela primeira vez que essa era a terra de três religiões monoteístas e, ao referir-se às resoluções das Nações unidas, implicitamente reconhecia o direito à existência de Israel. Foi esta evolução que tornou possíveis as negociações directas com Israel, que decorreram secretamente em Oslo, na Noruega, e que em 1993 acabariam por conduzir à assinatura de um acordo de paz que permitira iniciar o processo de transferência de poderes de Israel para uma nova Autoridade Palestiniana com jurisdição sobre a Faixa de Gaza e a Cisjordânia, os territórios que Israel ocupara na sequência da guerra dos Seis Dias.

Os acordos de Oslo foram assinados, por Arafat e pelo primeiro-ministro israelita Yitzhak Rabin. numa cerimónia na Casa Branca, sob os auspícios de Bill Clinton, a 20 de Agosto de 1993. Alguns dias depois, a 9 de Setembro, o líder palestiniano faria uma declaração pública a reconhecer formalmente não só o direito à existência de Israel, mas também a viver em paz e segurança.

A soberania da Autoridade na Cisjordânia está muito condicionada pela existência de uma rede de colonatos, por existirem vastas zonas que ainda são geridas por Israel e por todas as dificuldades que as medidas de segurança colocam a qualquer deslocação.

Depois de constituída a Autoridade Palestiniana a OLP, e dentro desta a sua principal facção, a Fatah, continuaram a desempenhar um papel central na vida política, um papel que o Hamas começou a contestar, sobretudo na Faixa de Gaza, processo que levou à separação desse território.

O que é o Hamas?

O Hamas foi fundado em 1987 numa altura em que o fundamentalismo islâmico ganhava rapidamente terreno em todo o Médio Oriente. A sua criação esteve ligada à Irmandade Muçulmana do Egipto, um dos grupos fundamentalistas mais fortes e mais antigo do mundo. A fundação do Hamas explorou igualmente o ambiente de extrema tensão e violência que caracterizou a primeira Intifada.

O programa inicial do Hamas era o estabelecimento de um estado islâmico nos territórios hoje ocupados por Israel, pela Faixa de Gaza e pela Cisjordânia. Mais recentemente dirigentes do Hamas fizeram referência a um estado circunscrito às fronteiras anteriores a 1967, mas sem o reconhecimento do Estado de Israel. A carta de princípios do Hamas apresenta a luta contra Israel como parte da luta irreconciliável entre judeus e muçulmanos, contendo muitas expressão que não são apenas anti-sionistas, são anti-semitas. A organização também nega os factos históricos do Holocausto, que declara ser apenas uma criação da propaganda sionista.

O Hamas possui um braço armado, as brigadas Izz ad-Din al-Qassam, que continuam a recorrer ao terrorismo como forma de combaterem Israel. O recurso a atentados suicidas e o disparo indiscriminado de rockets direccionados zonas habitadas apenas por civis têm sido os seus métodos de combate preferidos.

A principal base do Hamas é na Faixa de Gaza, onde goza de apoio maioritário. Em 2006 o Hamas conseguiu mesmo vencer as eleições parlamentares palestinianas, mas depois não conseguiu chegar a um entendimento com a Fatah para a partilha do poder, o que levou a uma breve guerra civil – a Batalha de Gaza – que terminou com o Hamas a tomar conta daquela parcela de território e a expulsar de lá a Fatah.

O que foram as Intifadas?

As Intifadas foram revoltas que começaram de forma semi-espontânea e corresponderam a uma fase nova do conflito.

De 1948 a 1973, isto é, da Guerra da Independência à Guerra do Yom Kippur, Israel teve sobretudo que travar guerras convencionais, em que exércitos bem armados se enfrentaram nos campos de batalha, sendo que a vida quotidiana era constantemente pontuada pelos ataques dos fedayeen, nomedamente a partir de Gaza, do Egipto e da Jordânia, e pelas contra-respostas israelitas.

A partir de 1967 e da ocupação dos territórios, o terrorismo tornou-se a maior ameaça. Mas ninguém verdadeiramente foi capaz de prever o que se passou a partir de 1987, quando começou a primeira Intifada, a “revolta das pedras”. Entre Dezembro desse ano e Setembro de 1993, quando foram assinados os acordos de Oslo, a população palestiniana fustigou de forma permanente as forças de segurança e os militares de Israel. Tudo servia: pedras, coktails molotov, greves, manifestações, protestos, grafitti, boicotes, desobediência civil e por aí adiante.

A primeira Intifada foi desencadeada por um incidente banal: a colisão entre um camião do exército israelita e uma viatura palestiniana de que resultaram vários mortos. A informação de que o acidente fora deliberadamente provocado incendiou os ânimos e foi o rastilho da revolta. Esta espalhou-se rapidamente, mobilizou grande parte da sociedade palestiniana e, esmo sem ter uma liderança formal, foi muito influenciada por líderes civis que defendiam uma abordagem sem a violência que caracterizara os combates dos fedayeen e sem recurso ao terror.

Esta revolta, que Israel encarou num primeiro momento como devendo ser quebrada, acabou por provocar uma inflexão de políticas, mostrando que era mesmo necessário encontrar uma solução de auto-governo para a Faixa de Gaza e para a Cisjordânia, assim abrindo caminho aos acordos de Oslo.

A segunda Intifada, também conhecida como a Intifada de Al-Aqsa, iniciou-se em Setembro de 2000, depois de Ariel Sharon, então líder da oposição, ter realizado uma visita ao Monte do Templo, visita que foi interpretada como sendo uma provocação. Esta revolta palestiniana surgiu dois meses depois do falhanço da negociação de um acordo de paz definitivo numa nova cimeira em Camp David, um falhanço cuja responsabilidade foi genericamente atribuída à parte palestiniana.

Os primeiros dias da Segunda Intifada caracterizaram-se por numerosos confrontos entre manifestantes palestinianos e a polícia israelita, mas a violência escalou de nível depois de a população de Ramallah ter linchado dois reservistas israelitas que estavam detidos numa esquadra de polícia.

A segunda Intifada foi muito mais violenta do que a primeira, tendo sido marcada por alguns atentados suicidas muito mortíferos e por ataques israelitas em larga escala, De uma forma geral considera-se que terminou com a trégua negociada entre Ariel Sharon e um recém-eleito Mahmoud Abbas na cimeira de Sharm el-Sheikh, no Egipto, em 2005. Nessa altura já Yasser Arafat tinha morrido de doença.

Como evoluiu o processo de paz desde os Acordos de Oslo?

Os Acordos de Oslo previam uma retirada gradual de Israel da Faixa de Gaza e da Cisjordânia e a transferência gradual da soberania para a Autoridade Palestiniana. Num prazo de cinco anos esperava-se que as duas partes chegassem a um acordo de paz definitivo. Mas quase nada correu como estava previsto, sendo que ambas as partes culpam a outra pelo que correu mal.

Neste processo os palestinianos esperavam receber os seus territórios de volta e os israelitas viverem em paz e segurança. Ora nos cinco anos que se seguiram aos acordos o número de vítimas da violência não diminuiu: morreram 405 palestinianos e 256 israelitas, sendo que no caso dos israelitas esse valor ultrapassou largamente o número de mortes registado nos 15 anos anteriores, que incluíram os seis anos de primeira Intifada.

Politicamente, do lado de Israel, a evolução também não foi positiva, pois Rabin, que havia negociado Oslo, foi assassinado por um extremista judeu em 1995.

No final da década, sob mediação de Bill Clinton, houve um novo esforço para se chegar a acordo. Ehud Barak, o primeiro-ministro israelita de então, disponibilizou a Yasser Arafat, durante uma cimeira realizada em Camp David, um acordo que muitos viram como irrecusável. Mas Arafat recusou e, passados apenas dois meses, a região estava de novo mergulhada na violência da segunda Intifada. A bloquear o acordo esteve o estatuto de Jerusalém, a delicada questão da gestão do Monte do Templo/Esplanada das Mesquitas e o tema terrivelmente difícil do “direito de retorno”.

De então para cá pouco se tem avançado no processo de paz. Os últimos anos de vida de Arafat (morreu em 2004) foram de profunda desconfiança entre as duas partes. Como Ariel Sharon e Abbas houve avanços – Israel saiu unilateralmente de Gaza, houve acordo entre ambos para terminar a segunda Intifada – mas depois veio o conflito entre o Hamas e a Fatah, com a divisão da zona controlada pela Autoridade Palestiniana em duas metades rivais. Entretanto Israel construiu uma extensa barreira de protecção que os palestinianos designam por “muro”. Na prática foi uma medida que quase acabou com ataques suicidas no interior de Israel.

Quem é que vive em Israel?

Israel é um país de pouco mais de oito milhões de habitantes, sendo que três quartos da população (75%) é constituída por judeus. A população árabe corresponde a cerca de 20% do total.

Entre os judeus, sensivelmente metade são sefarditas (judeus oriundos da peninsula ibérica “histórica” e do Norte de África) e a outra metade ashkenazi (judeus da Europa Central e Oriental). Um sexto da população judaica tem as suas raízes na antiga URSS.

A esmagadora maioria dos árabes são muçulmanos, mas há uma pequena minoria de cristãos. Os árabes israelitas vivem sobretudo na Galileia, no norte do país, uma região onde se situa, por exemplo, a cidade de Nazareth, uma cidade que é habitualmente descrita como a capital árabe de Israel.

Entre os judeus tem vindo a aumentar a proporção dos judeus ortodoxos, pois as famílias que seguem as suas diferentes obediências têm tendência a terem mais filhos. Pela mesma razão tem vindo a aumentar a proporção da população árabe-israelita.

Israel é uma democracia?

Sim. É mesmo a única democracia consolidada do Médio Oriente. Em Israel há liberdade de expressão, uma grande variedade de órgãos de informação, uma miríade de partidos políticos, um parlamento representativo e um governo que os cidadãos podem facilmente destituir caso estejam descontentes, o que já aconteceu inúmeras vezes. As minorias, incluindo a minoria árabe, tem direitos políticos e também está representada no parlamento, o Knesset.

Nas primeiras décadas após a independência a política israelita foi dominada pelos trabalhistas, mais ligados aos ashkenazi, que dispuseram de confortáveis maiorias de governo. A partir da década de 1970 a direita do Likud, partido mais ligado aos sefarditas, passou a ganhar regularmente as eleições, tendo desde então havido alternância entre primeiros-ministros trabalhistas e do Likud, tendo mais recentemente surgido um terceiro partido centrista, o Kadima que chegou a fazer eleger primeiros-ministros.

O sistema político está contudo muito pulverizado, pois a lei eleitoral não favorece a concentração de votos e têm-se multiplicado os pequenos partidos com uma base religiosa ou étnica (ligados, por exemplo, às comunidades de origem russa) ou ainda representando interesses particulares (pensionistas, habitantes dos colonatos). Isso torna não só muito difícil formar maiorias no Knesset, onde há 12 partidos representados, como obriga a compromissos que tendem a paralisar a acção política.

A Autoridade Palestiniana é uma democracia?

Dificilmente, apesar de já terem ocorrido eleições. Na Faixa de Gaza domina o Hamas que, em 2007, assumiu o controlo daquela região sobrepovoada e dela expulsou os seus rivais da Fatah. Na Cisjordânia o poder é controlado pela Fatah, a facção que era originalmente de Yasser Arafat e é a dominante na OLP. Esta divisão ocorreu depois de o Hamas ter ganho as eleições legislativas de 2006 mas não se ter conseguido entender com a Fatah para uma partilha do poder – a Presidência da República está nas mãos da Fatah, que em 2005 elegera para o cargo Mahmoud Abbas, o sucessor de Arafat.

Depois da guerra civil que levou à separação entre Gaza e a Cisjordânia nunca mais se realizaram eleições. O mandato de Mahmoud Abbas, por exemplo, terminou em Janeiro de 2009, mas tem vindo a ser sucessivamente prorrogado. Quanto ao Parlamento, as primeiras eleições tiveram lugar em 1996 e foram boicotadas pelo Hamas. Só voltou a haver eleições em 2006, e nessa altura ganhou o Hamas, o conduziu à guerra civil Hamas-Fatah. Desde então não houve mais eleições.

Para além disso, nos territórios sob jurisdição da Autoridade Palestiniana não existe verdadeira liberdade de imprensa; os direitos das mulheres não são respeitados; e ocorrem com frequência execuções sumárias.

De que falamos quando falamos de dois estados? E de só um estado?

O princípio das negociações de Oslo que levaram ao histórico acordo israelo-palestiniano de 1993 foi o da troca de terra por paz: Israel devolvia à Autoridade Palestiniana, de forma progressiva, a soberania sobre Gaza e a Cisjordânia em troca do reconhecimento da sua existência. A prazo deveria nascer nos territórios entregues à Autoridade Palaestiniana um novo Estado que pudesse viver em paz com Israel.

Este plano sempre contou com ferozes opositores dos dois lados do conflito. Em Israel opuseram-se-lhe quer os que defendem um Grande Israel, e por isso não abdicam de uma fronteira que passe pelo vale do Jordão, quer os que receiam, por questões de segurança, a vizinhança de um Estado palestiniano com soberania plena.

Do lado palestiniano opõem-se-lhe todos os que continuam a não reconhecer o direito à existência do Estado de Israel. É essa a posição tradicional do Hamas, por exemplo.

De acordo com sondagens realizadas tanto em Israel como nos territórios é esta a solução desejada pela maioria tanto de israelitas como de palestinianos.

A solução de um único Estado parece inviável. Uma fusão pacífica que juntasse todos os que vivem no antigo espaço da Palestina do mandato britânico criaria um Estado de maioria árabe e representaria o fim da ideia de um Estado judeu, e é duvidoso, para não dizer altamente improvável, que pudesse funcionar em paz e democracia. A alternativa – um Estado judeu do Mediterrâneo ao Jordão – implicaria, para ter viabilidade, a expulsão de centenas de milhar de palestinianos ou a sua manutenção como cidadãos de segunda, sem direitos políticos, o que ninguém na comunidade internacional aceitaria.

Existe um problema de refugiados?

Existe, apesar de ser um problema com contornos sobretudo políticos.

Na sequência da guerra da independência de Israel, em 1948, cerca de 700 mil palestinianos fugiram de suas casas, ou foram forçados a abandoná-las. Esses palestinianos espalharam-se pelos países da região, tendo sido construídos campos de refugiados no sul do Líbano, na Cisjordânia, na Jordânia e na Faixa de Gaza. Muitos desses campos ainda hoje existem, mesmo quando à vista desarmada pouco ou nada os diferencia de um bairro pobre.

Porque é que, passados quase 70 anos, esta situação se mantém?

Primeiro, porque os países árabes da região, com a excepção parcial da Jordânia, nunca aceitaram integrar esses refugiados, da mesma forma que não aceitaram aceitar a própria existência de Israel. Depois porque desde a primeira hora que os palestinianos reivindicam o chamado “direito de retorno”, isto é, o direito a reocuparem as casas e as terras que abandonaram precipitadamente em 1947 e 1948. O “direito de retorno” tornou-se mesmo num dos mais delicados temas, e num dos mais difíceis, do processo de paz israelo-palestiniano, e as chaves das antigas casas abandonadas são hoje um símbolo muitas vezes agitado para efeitos mediáticos pelos descendentes dos refugiados originais.

Israel argumenta que o problema dos refugiados só existe porque os países árabes não quiseram integrar os palestinianos deslocados, ao contrário do que fez Israel, que acolheu e integrou centenas de milhar de judeus que, depois da independência, saíram ou foram obrigados a sair dos países árabes onde viviam há muitos séculos, nalguns casos há dois milénios. Israel também sabe que o retorno dos descendentes dos refugiados alteraria de forma dramática a composição demográfica do país, ameaçando a sua natureza de Estado judaico.

No século XX, na Europa e no Médio Oriente, houve inúmeros casos de guerras que terminaram com a deslocação forçada de populações – foi o que sucedeu, por exemplo, na sequência da guerra entre a Turquia e a Grécia; foi o que sucedeu aos alemães dos Sudetas e da Polónia Ocidental; foi o que se passou com o sérvios da Krajina. Houve também gigantescas transferências de populações no Punjab, quando a Índia se separou do Paquistão. A permanência de um estatuto de refugiado para uma massa tão grande de deslocados de há mais de seis décadas, quase três gerações, é por isso um caso único nas relações internacionais.

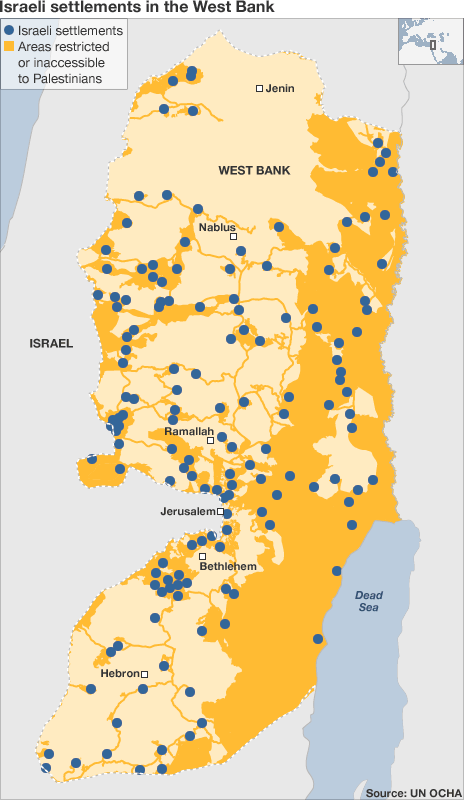

O que são os colonatos? Que problemas levantam?

A maioria dos colonatos começaram a ser instalados depois da guerra dos Seis Dias, em 1967, quando Israel ocupou a Faixa de Gaza e a Cisjordânia. Os primeiros foram logo instalados nesse ano pelo governo trabalhista como parte de uma política de colonização. A maioria dos colonatos foi construída na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. Os colonatos construídos no Sinai foram desmantelados em 1997, após o acordo de paz com o Egipto, e os da Faixa de Gaza foram abandonados em 2005, depois de Israel ter decidido unilateralmente retirar por completo desse pedaço do território.

Os colonatos são de diferente tipo. Alguns, sobretudo na área de Jerusalém, são colonatos urbanos, zonas de subúrbio habitacional. Os outros são sobretudo colonatos agrícolas ou aquilo que se designa por aldeias de fronteira, estando nesta categoria alguns dos que foram construídos no vale do Jordão.

Apesar de, logo em 1967, uma parte da migração ter sido justificada com o regresso dos judeus a locais que tinham ocupado antes da guerra da independência, a maior parte dos colonatos são novas instalações.

A expansão dos colonatos na Cisjordânia retalhou este território, tornando difíceis as deslocações sobretudo desde que os israelitas construíram vedações e muros de separação.

Qualquer perspectiva de resolução para aquela região implica que se encontre que se encontre uma solução para os colonatos. Talvez seja possível, relativamente aos que se situam mais próximo da chamada “linha verde” – a linha do armistício no final da guerra da independência, em 1948 – redesenhar a fronteira, trocando terras, isto é, entregando Israel aos palestinianos terras situadas do lado judeu dessa “linha verde”. Esse cenário já foi trabalhado e negociado entre as parte, mas nunca se chegou a propostas viáveis. Mesmo assim Israel terá sempre de abandonar a maioria dos colonatos, e alguns são muito populosos, ao contrário do que sucedia no Sinai e na Faixa de Gaza.

Há também dificuldades políticas. Alguns dos partidos israelitas sem os quais não se consegue formar uma maioria de governo defendem a ideia de que a Cisjordânia – as terras bíblicas da Judeia e Samaria – são parte inalienável de Eretz-Israel, e por isso nunca deverão ser cedidas aos palestinianos. Os colonos também têm um partido político com representação parlamentar e são politicamente muito activos.

Em contrapartida Israel está totalmente isolado na sua política face aos colonatos. Já foi condenado duas vezes nas Nações Unidas e nem os seus aliados ocidentais apoiam a expansão desta forma de ocupação apesar de o lançamento de novas construções nunca ter verdadeiramente parado.

Actualmente vivem mais de 300 mil judeus nos colonatos da Cisjordânia e mais 200 mil nos que foram construídos nos subúrbios Jerusalém Oriental.

Quem são os aliados de Israel?

O principal aliado de Israel continuam a ser os Estados Unidos, mas nem sempre foi assim.

Quando Israel se tornou independente a posição americana foi ambígua. Por um lado, o presidente Harry Truman apressou-se a reconhecer o no Estado, assim permitindo que os Estados Unidos fossem os primeiros a fazê-lo. Mas, ao mesmo tempo, os Estados Unidos recusaram-se a vender as armas de que o jovem Estado necessitava para se defender dos exércitos árabes que tinham atacado imediatamente a seguir à proclamação da independência.

Nessa altura, depois de não ter conseguido apoios na Europa Ocidental, David Ben-Gurion virou para a União Soviética e acabaria por conseguir as armas de que necessitada junto da Checoslováquia. Estaline via com bons olhos um Estado que nascia sob a direcção de políticos fortemente ancorados à esquerda, todos de tradição trabalhista e marxista, regime esse que enfrentava países árabes ainda governados por monarcas que Moscovo via como reaccionários.

No período que vai da independência até à Guerra dos Seis Dias, em 1967, Israel tem como outro grande aliado a França, que lhe forneceria os aviões Mirage que se revelariam decisivos nessa campanha militar.

A Guerra dos Seis Dias provocaria uma alteração radical do sistema de alianças. A União Soviética, que entretanto começara a apoiar os regimes árabes resultantes dos golpes militares que haviam derrubado as monarquias tradicionais, retirou todo o apoio a Israel e obrigou os países satélites, incluindo a Checoslováquia, a interromperem todo o qualquer fornecimento de armas. A França do general De Gaule também se voltou contra Israel e cortou-lhe todo o apoio.

Ao mesmo tempo, uns Estados Unidos preocupados com o expansionismo soviético na região, e com a sua crescente influência junto de regimes como o de Nasser (Egipto) e Assad (Síria), abriu-se a Israel. Seis anos depois, em 1973, aquando da guerra do Yom Kippur, já seriam os EUA os principais fornecedores de armas a Israel, com a nossa base das Lages a servir de vital ponto de reabastecimento durante o período em que durou mais essa guerra. Esse alinhamento não se alterou até hoje, se bem que a administração Obama tenha marcado maiores distâncias do que era prática das anteriores administrações.

A nível regional Israel conseguiu normalizar a sua relação com o Egipto, graças ao acordo de paz de 1979, e mantém com a Jordânia uma coexistência relativamente pacífica. A relação com a Turquia, país membro da NATO, já conheceu melhores dias, tendo-se degradado desde que este país é governado por um partido islamista.

Como é a relação de Israel com os seus vizinhos?

A maioria dos países árabes continua a não reconhecer a existência de Israel, mas desde a vitória israelita na guerra do Yom Kippur (1973) que o cenário de uma guerra convencional não se coloca.

Israel assinou, em 1979, um acordo de paz com o mais poderoso dos seus vizinhos, o Egipto. Esse acordo, negociado em Camp David sob os auspícios do presidente norte-americano, foi firmado por Anwar Sadat, pelo lado do Egipto (seria assassinado pouco tempo depois), e por Menachem Begin, pelo lado de Israel (Begin vinha da direita e fora líder dos sionistas radicais do Irgun). Por via desse acordo Israel devolveu ao Egipto a península do Sinai, que tinha ocupado durante a Guerra dos Seis Dias.

O segundo vizinho mais poderoso de Israel tem sido, tradicionalmente, a Síria, que continua bastante hostil mas que se encontra paralisada por uma guerra civil. O regime de Damasco está estrategicamente alinhado com o Irão, o inimigo de Israel mais vocal da região. Os montes Golã, no sul da Síria, continuam ocupados pelo exército judaico.

As relações com o Líbano são mais complexas, pois este país encontra-se profundamente dividido entre várias facções. O sul está nas mãos das milícias do Hezbollah, aliadas do Irão e armadas pelo Irão, que utilizam as suas bases junto à fronteira para realizar ataques, nomeadamente lançando rockets que contra as cidades e aldeias do norte de Israel.

A Jordânia, o único país da região que dá cidadania plena aos palestinianos que lá vivem, também já assinou um acordo de paz com Israel. Foi em 1994, sob os auspícios de Bill Clinton, que Yitzhak Rabin apertou a mão a Hussein I da Jordânia. Entretanto os dois países também restabeleceram relações económicas.

O acordo entre a Fatah e o Hamas pode ajudar a chegar à paz?

A 23 de Abril o Fatah (dominante na Cisjordânia) e o Hamas (maioritário na Faixa de Gaza) assinaram um acordo destinado a ultrapassar as divisões que têm impedido a formação de um governo único nas zonas sob controle da Autoridade Palestiniana. Não é a primeira vez que isso sucede: em 2011 e 2011 a Fatah e o Hamas também tinham assinado acordos que, depois, não conduziram a lado nenhum

Nos termos deste acordo os dois movimentos palestinianos comprometiam-se a formas um governo de unidade nacional num prazo de cinco semanas e a organizar eleições para a Presidência e para o Parlamento num prazo de seis meses (as últimas eleições foram em 2006).

Para este acordo funcionar e, depois, permitir a criação de uma nova base para as negociações com Israel, é necessário que o Hamas se comprometa a reconhecer a existência do Estado judaico dentro das fronteiras anteriores a 1967, que aceite o princípio dos dois estados e que se comprometa com todos os acordos entretanto assinados pela Autoridade Palestiniana. Apesar de ter havido algumas garantias de que são esses os compromissos do Hamas, a verdade é que isso ainda não foi assumido publicamente de forma formal.

Israel desconfia profundamente desta evolução do Hamas e, quando foi anunciado o acordo, suspendeu de imediato as negociações que vinha a fazer com a Autoridade Palestiniana.

Seja lá como for, os primeiros prazos estabelecidos no acordo de 23 de Abril já foram ultrapassados sem que os seus objectivos tenham sido cumpridos.

Como é que começou a actual escalada de violência?

Nos últimos anos o exército israelita tem intervindo com alguma regularidade na Faixa de Gaza para conter o contínuo rearmamento do Hamas e da Jihad islâmica e outros grupos radicais. O contrabando de armas através da fronteira de Gaza, em especial através de túneis que os egípcios não conseguem controlar, nunca cessou verdadeiramente. É aliás voz corrente que, nos dias de governo da Irmandade Muçulmana no Cairo, a situação foi muito favorável ao Hamas e seu rearmamento.

A última dessas operações decorreu entre 14 e 21 de Novembro de 2012 e terminou com um acordo de cessar-fogo mediado pelo governo do Cairo.

No último mês o número de mísseis sobre Israel vinha em crescendo. Porém, a actual crise começou com o rapto de três jovens israelitas na Cisjordânia a 12 de Junho. Os seus corpos mutilados seriam descobertos a 1 de Julho, existindo a convicção de que o rapto e assassinato foi perpetrado por uma facção ligada ao Hamas. Os responsáveis ainda não foram descobertos.

No dia seguinte, 2 de Julho, é a vez de um jovem palestiniano ser raptado e morto em circunstâncias horríveis (foi queimado vivo). Rapidamente se descobriu que o crime fora obra de um grupo de seis jovens extremistas israelitas (entre os 16 e os 22 anos), que foram detidos pelas autoridades.

De imediato o Hamas disparou mais de 100 mísseis contra território de Israel. Alguns desses mísseis são já bastante sofisticados, tendo caído a 160 quilómetros a norte da fronteira, já perto de Haifa.

Como resposta a este ataque vindo da Faixa de Gaza, Israel lança nova operação contra aquele território visando as infraestruturas que suportam o disparo de rockets e mísseis – desde o início do mês e até ao dia 13 de Julho já foram disparadas contra o território de Israel mais de 800 desses projécteis, que caem indiscriminadamente em zona habitacionais, em terrenos agrícolas ou em instalações industriais.

A operação israelita, designada “Escudo protector”, mobilizou já 40 mil reservistas e, segundo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, durará o tempo que for necessário.

Quais são os objectivos de Israel com a ofensiva terrestre em Gaza?

A ofensiva terrestre que Israel desencadeou contra a Faixa de Gaza na noite de 17 para 18 de Julho tem como objectivo principal destruir uma infraestrutura de túneis com a qual o Hamas e outras organizações estavam a tentar infiltrar o território de Israel.

A Faixa de Gaza está limitada por uma vedação que é permanentemente vigiada pelo exército israelita, existindo apenas alguns, poucos, pontos de passagem e fronteira. Desde que se retirou completamente de Gaza em 2005, e abandonou os colonatos aí existentes, entregando a administração integral do território à Autoridade Palestiniana, que Israel enfrenta ataques vindos de Gaza. Os mais frequentes são os lançamentos de rockets, cujo alcance tem vindo a aumentar, e as tentativas de infiltração de militantes radicais capazes de desencadear acções no interior de Israel.

A forma escolhida pelo Hamas e pelas outras organizações radicais que operam em Gaza para realizar essas operações de infiltração tem sido a construção de túneis que passam por baixo da barreira de separação e terminam já bem dentro do território de Israel. A ameaça é real e, na passada terça-feira, o exército localizou e neutralizou um comando constituído por 13 militares do Hamas que já estava dentro de Israel, a apenas 10 minutos de marcha de uma comunidade agrícola localizada no sul do país, o Kibbutz Sufa. Esse comando tinha saído de um dos túneis construídos sob a barreira.

O exército israelita, IDF, divulgou entretanto imagens dessa operação:

A construção de túneis é habitual na Faixa de Gaza: no sul do território existem mais de 1200 dessas infraestruturas ligando Gaza ao Egipto, infraestruturas essas que têm sido usadas para todo o tipo de contrabando e também para levar para Gaza as armas que, depois, são disparadas contra Israel.

Neutralizar a estrutura de túneis, que a maior parte das vezes têm as suas entradas no interior de habitações, não pode ser feito a partir do ar, com ataques da aviação. E se Israel já desenvolveu a tecnologia que lhe torna possível defender-se das barragens de rockets – a “Cúpula de Ferro”, que localiza e abate no ar a maioria dos rockets disparados a partir da Faixa de Gaza –, o país não tem forma de localizar e neutralizar a infraestrutura de túneis.

De acordo com fontes militares citadas pelo Times de Israel, a missão das unidades que estão a ser enviadas para o interior da Faixa de Gaza é localizar as entradas desses túneis e neutralizá-los. Ao mesmo tempo os soldados que estão no terreno têm ainda como objectivo arrasar as rampas de lançamento de mísseis e rockets que, por estarem muito protegidas, não podem ser destruídas do ar. Trata-se de operações de alto risco, em que muitas vezes é necessário enfrentar militares do Hamas em combates casa a casa.

Ainda de acordo com as mesmas fontes, Israel não pretende reocupar Gaza ou estabelecer aí qualquer testa de ponte militar, antes pretende desarticular as infraestruturas que o Hamas e outros grupos radicais que operam naquele território têm construído nos últimos anos. Refira-se que, durante o período em que os seus aliados da Irmandade Muçulmana estiveram no poder no Cairo, o Hamas logrou reforçar o seu poderio militar, situação que se inverteu desde que o general Sissi tomou o poder: neste momento o exército egípcio voltou a fechar a rede de túneis entre Gaza e o Sinai, por onde passava muito do armamento destinado ao Hamas. O Cairo anunciou mesmo o fecho do impressionante número de 1370 túneis.

Israel anunciou que não tem data prevista para o fim desta operação militar.

Que perguntas ficaram por responder?

Os Explicadores estão em permanente actualização. Sempre que surge nova informação ou novas questões, a equipa do Observador introduz correcções, acrescentos ou novas perguntas.

Se tiver mais questões a colocar ou comentários a fazer, envie uma nota para José Manuel Fernandes: jmf@observador.pt.