O caso do Novo Banco, que marca a nossa agenda primaveril há dois anos, continua a ser neste mês de Maio um mistério, político. Como já muitos escreveram, o ministro das Finanças tem a razão do seu lado, embora não tenha gerido da melhor forma o assunto. O que nos deixa perplexos são as declarações primeiro de António Costa e depois de Marcelo Rebelo de Sousa quando até já se sabia desde Fevereiro quanto é que era preciso injectar no banco. O que os levou a fazer declarações que, deviam saber, não correspondiam à realidade, completamente desligadas dos factos? É a política? Um jogo político com o perigoso selo do populismo e um contributo grave para manter e agravar a iliteracia financeira dos portugueses.

Qualquer responsável político, económico ou financeiro deveria ter o cuidado de não usar a expressão “salvar bancos” ou frases a dizer que o Estado gastou dinheiro a “salvar bancos”. O que se salva não são os bancos, são os depósitos que temos nos bancos. Não se salvam bancos, salvam-se as economias da catástrofe que seria a falência de um banco. Basta lembrar que a decisão dos Estados Unidos de levar a Lehman Brother’s à falência, que era apenas um banco de investimento, desencadeou uma crise financeira que nos levou aos braços da troika.

Dizer isto não significa que a banca deve andar à solta. Bem pelo contrário. Os bancos devem estar sob um apertado escrutínio, quer estejam ou não a ser apoiados pelo Estado, exactamente por causa do incentivo perverso que está associado à não ameaça de falência. Como não significa que se deva ser permissivo com políticas de prémios ou mesmo dividendos, quando o banco está a receber apoio do Estado ou mesmo quando, como acontece neste momento, se perspectivam tempos difíceis também para as instituições de crédito.

No caso do Novo Banco, o Fundo de Resolução seguiu as regras habituais e, além disso, recusou-se a suportar os custos de prémios para os gestores no montante de dois milhões de euros. É aliás lamentável que a gestão de António Ramalho e a Lone Star achassem normal enviar a factura, dos prémios à gestão, aos contribuintes portugueses, quando o banco continua a precisar de dinheiro. Seria absurdo em qualquer circunstância, mas ainda mais na actual conjuntura em que até o BCE recomendou que não se distribuíssem dividendos e há banqueiros a cortar o seu salário.

Mas vamos aos factos para percebermos até que ponto são estranhas as declarações de António Costa e de Marcelo Rebelo de Sousa, que queriam fazer depender a entrada de capital no banco de uma auditoria decidida em 2019, na sequência também da dramatização pública da Primavera do ano passado quando se soube que o banco ia precisar de mais de mil milhões de euros.

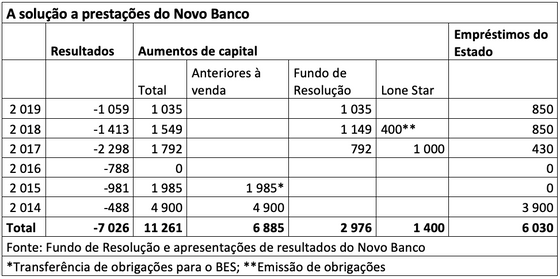

O Novo Banco foi vendido à Lone Star em Outubro de 2017, ficando o Fundo de Resolução com 25% da instituição. O fundo norte-americano injectaria no banco mil milhões de euros e mais 400 milhões em dívida que contasse para o capital. No quadro do acordo, ficaram de parte um conjunto de activos e o Fundo de Resolução assumiu o compromisso de suportar as perdas dessa carteira, até ao limite de 3,89 mil milhões de euros sempre que isso pusesse em causa os rácios do banco.

Ao mesmo tempo, foi assinado um acordo com o Estado com duas vertentes: uma em que o Estado se comprometia a emprestar ao Fundo de Resolução até ao máximo de 850 milhões de euros anuais e outra em que se consagra uma linha de crédito de mil milhões de euros que foi revalidada este ano, depois de o seu prazo de dois anos ter terminado em Janeiro de 2020.

Esses activos, sujeitos ao capital contingente financiado pelo Estado, estão a ser geridos pelo Novo Banco mas os termos da sua venda são acompanhados pelo Fundo de Resolução, que verifica se são cumpridos os requisitos consagrados no acordo, nomeadamente a maximização do valor e a não venda a partes relacionadas. Como se pode ver por exemplo nesta intervenção (página 16) de Luís Máximo dos Santos em 2019, o Fundo aprova, exige alterações ou, nalguns casos, inviabiliza operações de venda.

Na altura de verificar o montante a injectar, o valor apurado pelo banco passa pelo filtro do auditor do Novo Banco, pela comissão de acompanhamento e pelo agente verificador, a Oliver Wyman. Finalmente, as necessidades de capital são ainda validadas pela área de supervisão do Banco de Portugal.

Como vemos, não nos podemos queixar de falta de mecanismos de escrutínio do dinheiro que o Estado injecta no banco. É evidente que todos nós nos interrogamos sobre casos concretos, como o que recentemente foi divulgado pelo Expresso sobre o “rei dos frangos” ou ainda a reestruturação da dívida da Promovalor de Luís Filipe Vieira ou ainda o caso da clínica Maló. A questão é que cada caso tem de ser analisado colocando no outro prato da balança o cenário alternativo que, muitas vezes, é o de perder tudo.

Mas se existem dúvidas sobre o rigor dessas operações, o Parlamento tem sempre a hipótese de avançar com uma comissão parlamentar de inquérito (mais uma, é verdade), para avaliar se respeitam os termos do contrato. O que não podem os deputados, sejam eles quais forem, nem o primeiro-ministro nem o Presidente da República é usarem o banco, este ou outro, para irem ao encontro do que as pessoas, emocionalmente, querem ouvir. Desenvolver um país é também conseguir que os cidadãos entendam a razão de soluções que nos revoltam, mas que são as que têm menos custos para o país, dentro do conjunto do que é possível, face às nossas restrições financeiras.

A solução encontrada para o Novo Banco é isso mesmo, a saída possível num país sem dinheiro e que, por isso, tem de resolver o problema em suaves prestações. O ideal teria sido vender o banco na totalidade em 2017, capitalizado. Não havia dinheiro, não tínhamos os quase quatro mil milhões de euros que se estimou serem as perdas daqueles activos. E assim vamos resolvendo o problema.

Esperemos que, para o ano, não se desenrole mais um capítulo do drama Novo Banco. Porque para o ano vai haver mais dinheiro para o Novo Banco. Ainda há quase pouco mais de 900 milhões de euros na reserva acordada com a Lone Star.

No drama deste ano ninguém saiu bem, nem o Presidente da República, nem o primeiro-ministro, nem mesmo o ministro das Finanças. Saímos deste processo com Mário Centeno politicamente fragilizado. numa altura em que o país está a entrar na pior crise da história recente. E não precisamos de um primeiro-ministro e de um Presidente a alimentar populismos. Precisamos que os cidadãos em geral sejam exigentes com os bancos, mas usando a razão, não a emoção.