O Livre anunciou esta semana que iria restringir o universo de eleitores para a segunda volta das primárias que está a realizar para o Parlamento Europeu. O candidato que ficou em primeiro lugar terá, aparentemente, utilizado o sistema de ordenação preferencial de forma estratégica, mobilizando uma série de cidadãos não militantes e não apoiantes para votar em si e não votar em mais ninguém. Ao fazê-lo viciou o espírito da votação, na medida que, neste tipo de sistema, é suposto o eleitor ordenar os candidatos de acordo com as suas preferências. Num sistema destes, ao ordenar os candidatos, o eleitor está a atribuir 10 pontos ao primeiro, 6 pontos ao seu segundo, 3 pontos ao terceiro, etc, como na Eurovisão. Desta forma, mobilizando uma série de eleitores que apenas atribuem 10 pontos a um candidato e 0 pontos a todos os outros, estão a prejudicar os restantes candidatos, cujos eleitores atribuíram pontuação aos vários candidatos. Naturalmente, estas regras devem ficar bem definidas antes do procedimento eleitoral começar. Entretanto, o Livre já voltou atrás com a decisão e o colégio eleitoral irá manter-se igual na segunda volta. De facto, mesmo que achemos que realizar primárias abertas para escolher candidatos partidários é uma má ideia, mudar as regras a meio do jogo retira toda a legitimidade ao processo. Ao voltar atrás, face a uma chuva de crítica, o Livre esteve bem. Mas, este episódio, a juntar-se ao episódio Joacine Katar Moreira, levanta a questão: será que as primárias são uma boa ideia?

O Livre é o único partido em Portugal que realiza primárias abertas para escolher todos os seus candidatos às eleições legislativas e, também, ao Parlamento Europeu. As primárias abertas são muito diferentes das chamadas “eleições directas” de um partido. Nas primárias abertas todos os eleitores podem escolher registar-se e votar, enquanto nas últimas apenas militantes do partido (e nalguns casos apoiantes registados) podem votar. No caso do Livre, como noutros casos, um cidadão que queira votar nas primárias tem de assinar um “compromisso de honra”, afirmando que participa de boa-fé, que não pertence a outro partido político e que subscreve os princípios e o programa político do Livre. Naturalmente, muitas vezes este compromisso assinado torna-se uma formalidade, uma vez que é muito difícil verificar quais as opiniões políticas “reais” de um cidadão e de confirmar que este está a agir de boa-fé. Ou seja, na prática, o partido não tem controlo sobre o colégio eleitoral e não consegue prevenir que pessoas que não pertencem ao partido, ou até que o queiram prejudicar, votem nas suas eleições primárias.

Mas em primárias abertas isso faz parte das regras do jogo. Então, porque é que os partidos quereriam fazer primárias abertas? Porque é que líderes de um partido escolhem abdicar do seu poder para escolher quem se candidata em nome do seu partido e entregá-lo a uma massa indefinida de pessoas, que podem nem ter qualquer ligação ao partido? Penso que há, essencialmente, três ideias que levam as elites partidárias a adoptar primárias.

Primeiro, um motivo cínico que, não sendo óbvio, nem necessariamente o mais frequente, pode acontecer: por vezes, as lideranças partidárias pressentem que as suas preferências de liderança e candidatos são algo diferentes das preferências dos militantes de base. Ao substituir processos fechados aos militantes por primárias abertas, as elites crêem que o eleitorado geral terá preferências mais próximas das suas do que as bases militantes do partido. Foi isto que António José Seguro e as elites Socialistas fizeram em 2014, ao escolherem realizar eleições primárias – as únicas até hoje que o P.S. realizou – para tentarem parar a tomada de poder interno por António Costa. Claro que a sua estratégia falhou, uma vez que Costa também ganhou as primárias. No entanto, não creio que esta tenha sido a motivação dos membros do Livre.

O segundo motivo que leva as elites partidárias a adoptar primárias é a ideia de que os candidatos selecionados através de primárias serão melhores do ponto de vista eleitoral do que os candidatos seleccionados pelos membros ou elites do partido. A ideia é simples: se o universo eleitoral das primárias for mais “semelhante” ao eleitorado geral das eleições, então as primárias conseguiriam seleccionar o candidato que teria o melhor desempenho nas eleições gerais. O eleitorado das primárias, longe das negociações, interesses fechados e caciquismo partidário, votaria no candidato mais representativo, mais competente, mais “perto das pessoas”, que, por sua vez será também o candidato mais atractivo para o eleitorado geral. No entanto, não conheço evidência sistemática que mostre que os candidatos seleccionados por primárias são “melhores” do que os candidatos seleccionados pelos partidos, ou que os seleccionados por primárias têm um desempenho eleitoral acima da média. Mais, exceptuando em países onde as primárias são obrigatórias ou altamente generalizadas, quase como que uma primeira volta da eleição geral, não é de todo linear que o eleitorado das primárias seja representativo dos eleitores do partido ou dos eleitores em geral, ou que faça escolhas mais representativas que os membros do partido. A razão é simples: o grupo de pessoas que escolhe acompanhar umas eleições primárias, estar atento aos vários candidatos, registar-se e votar tende a ser um grupo de pessoas muito mais atentas à política que a média, com mais disponibilidade horária e de recursos materiais e culturais do que o eleitorado geral. Alguém acha que uma mãe solteira que trabalha a tempo inteiro, perde duas horas em transportes públicos por dia, tem de cuidar dos filhos, da casa e esticar o salário, e ainda tente acompanhar a vida do resto da família, dos amigos, e da política nacional geral, tem tempo para escrutinar os vários candidatos potenciais do Livre, registar-se nas primárias deste partido e votar? Claro que não. O tipo de pessoas que participa nestes processos são, na sua maioria, pessoas com empregos flexíveis, recursos financeiros e tempo livre. Muitas vezes são também grupos com preferências mais extremas que o eleitorado em geral ou que se preocupam com assuntos de nicho (policy activists) a que os cidadãos comuns não dão importância. Parafraseando o cientista político E.E. Schattsneider, o problema do paraíso pluralista e horizontalista é que, nesse paraíso, o coro celestial canta com um sotaque marcado de classe média-alta.

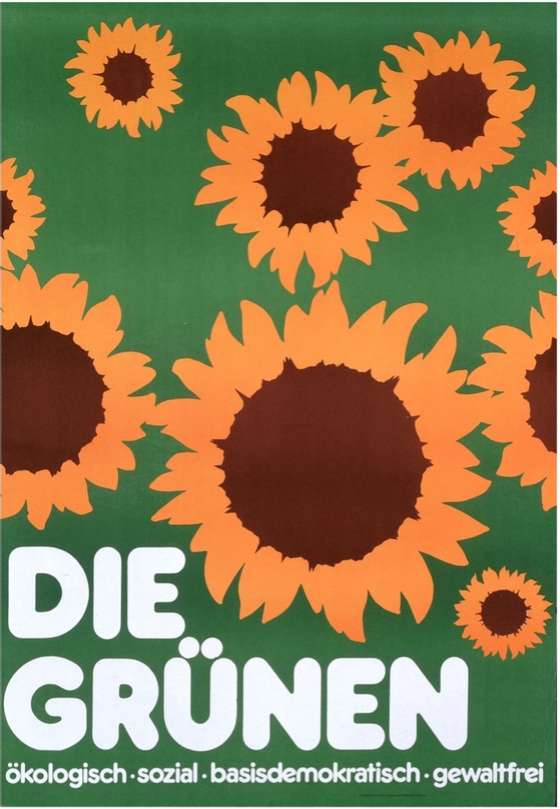

E isto leva-nos ao terceiro e último motivo pelo qual as elites partidárias decidem introduzir primárias: um certo idealismo ideológico e romantização da horizontalidade da política. Aliás, não é por acaso que a “democracia directa interna” é particularmente frequente nos partidos Verdes e da nova esquerda que surge a partir dos anos 80 na Europa Ocidental. Nas eleições federais de 1983, o então recém-criado partido Verde Alemão utilizou, na campanha, o cartaz da imagem em baixo. O cartaz destaca quatro grandes desígnios: ser ecológico, social, pacífico (no contexto da Guerra Fria), e ter uma “democracia de bases”.

Cartaz do partido Die Grünen (Verdes) alemão às eleições legislativas federais de 1983, na Alemanha Ocidental, as primeiras em que o partido elegeu deputados para o Bundestag.

Com o passar do tempo e a maturidade política, a maioria desses partidos acaba por temperar esse desejo excessivo por democracia horizontal, percebendo que o seu sucesso eleitoral e de políticas públicas, que afinal de contas são a principal forma de mudar alguma coisa, requerem alguma eficiência organizativa, coesão partidária (pelo menos na liderança ou direcção em vigor) e, portanto, hierarquia. Imagine-se um partido cujas primárias seleccionam um grupo de pessoas que discordam todas umas das outras e têm ideias totalmente diferentes entre si. Posteriormente, estas pessoas têm de constituir um único grupo parlamentar. Evidentemente, não tem sentido e não vão conseguir fazer coisas, incluindo propostas políticas, em conjunto.

Muitas vezes, a hierarquia é capaz de acompanhar e perceber o seu eleitorado global de forma mais astuta que uma massa indefinida de pessoas. A democracia faz-se pela competição entre partidos e não dentro dos partidos. A ideia de que os partidos também precisam de ser totalmente democráticos internamente é não perceber os fundamentos do regime de governo representativo em que vivemos.