O velho centro – aquele que temos – é um deserto. Ou talvez seja antes um pântano.

A dúvida assalta-me de cada vez que se anuncia que um partido vai tentar conquistar os eleitores “do centro”, como para que os socialistas estarão a planear. Isto porque duvido muito que exista essa espécie de “bolsa de eleitores” situada algures entre o PS e o PSD, que vota alternadamente num partido ou noutro e de que falam todos os comentadores. Tal como duvido que esses eleitores sejam por definição “moderados” e, por isso, estejam disponíveis para cair candidamente para o lado da sensatez, balançando à esquerda ou à direita.

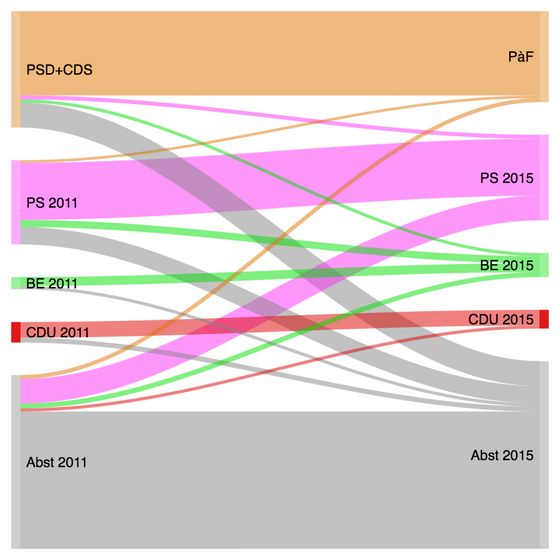

Não creio ser isso que tem dado alternadamente a vitória a um ou outro bloco político, mas sim a capacidade de mobilizar abstencionistas. Basta ver o que se passou em 2015, quando a PàF ficou longe da maioria ao perder sobretudo votos para abstenção e, depois, em muito menor quantidade, para o PS e para o Bloco – sim, não me enganei, para o Bloco, e quase em igual proporção (ver imagem, do blogue Margens de Erro, de Pedro Magalhães).

Se recuássemos para eleições anteriores encontraríamos o mesmo padrão. Com excepção do voto no PCP, os portugueses não são capazes de fazer grandes distinções ideológicas entre os maiores partidos, por mais estranho que isso possa parecer às elites. Há mesmo estudos que mostram que o eleitorado jovem, urbano e classe média do Bloco é mais “liberal” em alguns temas económicos do que o eleitorado mais rural e idoso do CDS.

Décadas a fio, o que se prometeu nas campanhas eleitorais foi “mais” qualquer coisa: mais estradas, mais hospitais, mais escolas, pensões mais altas, mais empregos, mais Estado Social, agora mais “contas certas”. Sempre houve muito pouca ideologia nestas promessas, sempre se jogou sobretudo com o carisma das lideranças – isto é, dos candidatos a primeiro-ministro – e sua credibilidade para cumprirem as promessas que estavam a fazer.

É assim pelo menos desde Cavaco Silva. E também desde as suas campanhas que um dos motes é o medo: se os outros ganharem, vai-se perder o que já se tem.

Há 40 anos, com a primeira AD de Sá Carneiro, ainda de debatia o modelo de sociedade e a arquitectura do regime. As revisões constitucionais de 1982 e 1987 deixaram esses temas resolvidos e passou-se a debater quem conseguia trazer mais fundos de Bruxelas.

O resultado deste processo não é famoso.

Primeiro, temos um país que está todo ele amalgamado ao centro. Os partidos oferecem quantidade (“mais” ou “menos” eficiência), não qualidade (reais políticas alternativas).

Depois, temos um país que se foi tornando gradualmente cada vez mais dependente do Estado – por inércia política mas também pelo natural envelhecimento da população – e, por isso, avesso ao risco ou, simplesmente, a considerar alternativas. Só em momento de grave crise temos um sobressalto.

Finalmente, a proximidade a um partido – e mesmo a militância nele – tornou-se mais depressa uma questão de clubite do que uma opção ideológica ou o reflexo de um interesse de classe ou de grupo. Claro que há nuances, e áreas de clara clivagem entre os principais partidos, mas se repararem bem algumas delas – as “fracturantes” – até tendem a ser tratadas como “questões de consciência”, para não atrapalharem quem veste as diferentes camisolas. De resto, num país onde os partidos soubessem o que pensavam, onde se situavam e quem representavam, aqueles que se dizem “de direita” nunca teriam votado a favor das reivindicações dos professores, não por não haver dinheiro, mas por serem injustas face ao que sofreram os cidadãos do sector privado.

É neste magma onde tudo se confunde que se trava agora a batalha das “contas certas”, que o PS quer exibir na sua lapela, como antes se travou a das “auto-estradas”, um ex-libris cavaquista que os socialistas só conseguiram roubar multiplicando PPP.

É por isso que digo que o centro é um deserto – de ideias. E um pântano – de onde não se sai.

Portugal precisa de outro paradigma para poder voltar a sonhar. Para os portugueses voltarem a acreditar que vale mesmo a pena.

Precisa de quem não prometa mais hospitais e mais escolas, antes diga aos portugueses que lhes garante um serviço público de saúde e um serviço público de educação onde eles terão a garantia do serviço público mais liberdade de escolha. Portugal precisa de um Governo que não prometa fazer mais, mas que prometa fazer menos para deixar os cidadãos fazer mais – libertando-os também gradualmente dos excessos de carga fiscal. Portugal precisa de um Estado menos intrusivo, menos dirigista, mas mais regulador e mais aberto.

Quem pudesse romper dos nossos chochos debates políticos teria como desafio – e como oportunidade – criar um novo centro, radical e reformista. Necessariamente com outros protagonistas, capazes de abrir as janelas para deixar entrar ar fresco. Sem medo. E sem medo que lhes falassem de medo.

Se não for assim, se não sairmos da lógica circense de que os últimos dias foram expoente máximo, andaremos sempre a perseguir a nossa própria cauda, não em busca das melhores políticas, mas atrás dos melhores comediantes.

Siga-me no Facebook, Twitter (@JMF1957) e Instagram (jmf1957).