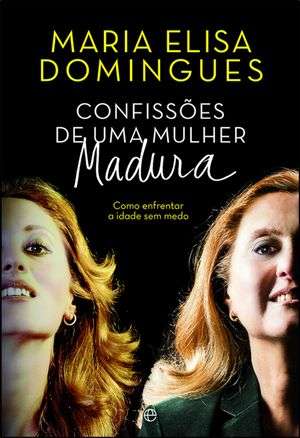

Fez 65 anos a 4 de junho mas, tal como costuma ouvir, não parece a idade que tem. Maria Elisa Domingues é um nome (e rosto) conhecido do público em geral, alguém que em tempos abriu caminho para as mulheres no mundo da televisão. E é precisamente com elas que, tanto tempo depois, continua preocupada. Em Confissões de Uma Mulher Madura (Esfera dos Livros), o mais recente livro, a ex-jornalista mistura confissões moderadas com testemunhos de outras mulheres, escreve sobre família, amor e trabalho, mas também sobre como envelhecer bem, de forma saudável e ativa.

O livro que chegou às livrarias no início de junho serviu de mote para uma conversa com o Observador, maioritariamente focada nas questões da idade e na forma como a sociedade olha para uma mulher madura. Mas, vício ou não de jornalista, falar de Maria Elisa é falar do país e da história que o marcou, pelo que há recuos no tempo — com passagens curtas pela revolução e pela polémica vida política.

Considera-se uma mulher bonita?

Aconteceu-me pensar aos 50 anos, ao deparar-me com entrevistas minhas antigas, que eu era gira. Sempre ouvi dizer que tinha uns olhos bonitos e nisso acreditei, mas sempre detestei o meu nariz, o que para mim era um obstáculo a que fosse bonita. Nunca considerei isso [que era bonita] até muito tarde e só o fiz quando olhei muito para trás.

Tem pena de não ter percebido antes?

Acho que isso revela falta de confiança e disso tenho pena. Porque a falta de confiança nunca se manifesta num só aspeto, mas sim em vários. Dei-me a pensar que os meus pais — que foram extremosos do ponto de vista da manifestação dos afetos — nunca me disseram “tu és bonita”. Também não sei se virá daí… Sempre me disseram que eu era inteligente, o que para os meus pais era o supremo valor. Acho que isso pode originar um desencontro entre a parte emocional e a intelectual, digamos assim, e uma grande falta de autoconfiança em toda a parte emocional. Acho que isso aconteceu, em parte, durante a minha vida. É um reflexo da educação, quer da que recebi dos meus pais, quer da época em que cresci, com o autoritarismo e a falta de liberdade.

Os conceitos de mulher e de beleza evoluíram muito ao longo da sua vida?

Ainda hoje vi uma imagem minha, quando ainda nem tinha 30 anos, com uma determinada roupa e pensei: “isto podia ser agora”. Aquela coisa das modelos altas e magras… tudo isso já era da minha época, inclusive a imposição de determinados estereótipos que continuam a obrigar as raparigas a serem assim. Os padrões estéticos em relação às pessoas não evoluíram. Recentemente notam-se ações concretas de determinadas marcas com óbvios intuitos comerciais — não estão propriamente a fazer caridade –, que estão a pegar em manequins mais velhos porque pensam que isso também vende, além de que as pessoas começam a ficar cansadas de ver publicitar o último milagre para as rugas numa miúda que, coitadinha, tem 20 anos. Começamos a ver uma alteração desse paradigma, mas ainda é uma coisa pequena.

Como é envelhecer à frente da televisão, isto é, sendo uma figura pública?

Eu sabia que estava a envelhecer, mas não pensava muito nisso. Fui sempre muito obcecada com o trabalho, com o que estava a fazer em cada momento — cada programa era, para mim, como se fosse o primeiro. Claro que sabia que não tinha a cara dos meus 30 anos, mas não era uma coisa que me preocupasse em excesso.

Mas com o peso da idade sentiu alguma alteração no que ao trabalho diz respeito?

Tem de haver alguma explicação para uma pessoa deixar de ter trabalho numa empresa que lhe paga o ordenado durante um ano e, ainda assim, não lhe dá nada para fazer e continua a dizer “você é uma jornalista fantástica”.

Está a falar do assédio moral a que se refere no livro?

A única coisa que senti foi isso. Do meu ponto de vista, ou aquilo foi perseguição política, que francamente senti muito mais em situações anteriores, ou foi assédio moral.

Foi uma discriminação em função da idade?

Não posso afirmar isso. Mas porque é que, de repente, um programa que durante três anos foi bom deixa de servir? Eu só vejo estas duas possibilidades — ou perseguição política ou assédio moral, ou seja, colocar o trabalhador numa situação em que se vê obrigado a sair. Só uma pessoa com sangue de barata é que consegue estar à secretária à espera que o tempo passe e ir ao banco buscar o ordenado no fim do mês.

A sociedade olha de maneira diferente para o envelhecimento dos homens e das mulheres?

Há imensas diferenças. Dou um exemplo muito claro, mais gritante, que é o de Inglaterra, onde várias pessoas meteram processos contra as televisões por discriminação em função da idade, por lhes terem sido retirados trabalhos sem nenhuma desculpa plausível. Foram todas mulheres. Há homens na BBC e nas televisões privadas com 70 e tal anos. Deve haver alguma explicação para esta diferença. Ainda no outro dia um amigo me dizia: “Já viste? A pessoa mais velha a apresentar o telejornal em Portugal é o Henrique Garcia, na TVI”. Tem 68 anos e é homem.

Parece-me que a sociedade vê com melhores olhos um homem mais velho do que uma mulher mais velha…

Acho que fundamentalmente são os estereótipos. Pode ser que um dia isto mude. O que se vê, na maior parte dos casos, quando se abre um jornal ou se liga a televisão? Mulheres jovens. Na televisão, estas assumem os papéis de avós, sem vida sexual, de seres completamente apagados e sem vida própria. As mulheres novas que aparecem nas telenovelas — portuguesas e brasileiras — estão vestidas com muito mais cuidado e mudam de roupa com mais frequência do que as personagens desempenhadas pelas mulheres mais velhas, em que a mesma camisola ou camisa serve para um mês de telenovela. Há um cuidado completamente diferente, mas isso é uma coisa global a todos os órgãos de comunicação. A publicidade tem nisso um papel brutal — se alguém cria esses estereótipos é a publicidade, mais do que qualquer outro meio. Enquanto isso for assim, é muito difícil que se olhe para as mulheres a partir dos 45 ou 50 anos de outra maneira. Elas não surgem normalmente associadas a imagens de saúde e de beleza, surgem apenas ligadas ao papel de avó, a doenças e ao turismo sénior. Estão ligadas à ociosidade. De algum modo é verdade que as pessoas perseguem o sonho da juventude e, provavelmente, muitas delas até gostarão de ver tais imagens. Acho que o público precisa de mais informação e enquanto isso não mudar culturalmente, a publicidade não vai mudar — ela vai sempre atrás, a querer agradar ao maior número de seguidores.

Como assim, perseguir o sonho da juventude?

Acho que é muito a saudade da própria juventude, a qual eu também sinto às vezes. É claro que há uma coisa que me incomoda no envelhecimento: é ter menos anos para viver. Não gosto. É uma coisa que me vai acontecer, é inevitável, mas não gosto. Quando se é mais velho tem de se ser mais criterioso nas escolhas, uma vez que o tempo já não dá para muita coisa.

Mas aos 65 anos já deixou ficar um legado.

Há pessoas que entenderão que sim, que eu abri um caminho. O meu legado foi abrir um caminho para as mulheres na televisão. Fazer muitas coisas pela primeira vez e mostrar que as mulheres conseguem fazê-las tão bem como os homens. Esse é o meu legado. Mais do que isso… só pessoas que se interessem muito pela televisão. Tudo isso são aspetos mais técnicos.

Sim, abriu caminho. E qual foi o contributo da revolução?

Foi brutal. Foi imediato e em todo o lado. Toda a gente começou a exigir tudo ao mesmo tempo. Depois da revolução, fui imediatamente convidada para passar para a direção de informação, para me tornar jornalista. O meu filho nasce a 22 de março e a 30 de abril ligam-me para ir cobrir o primeiro 1º de maio. E já não deixei de trabalhar. Antes da revolução, as mulheres na televisão eram apenas locutoras de continuidade — eram uma espécie de bonecas, diziam o que ia ser a programação –, enquanto os homens já apresentavam alguns telejornais, não fossem eles estar sempre um pouco mais à frente do que as mulheres.

Como era a Maria Elisa quando entrou na RTP?

Olhe, para já, era a preto e branco. Entrei para a RTP só porque precisava de um emprego, fiz um concurso público. Alguma vez sonhei que ia fazer as coisas que fiz, entrevistar as pessoas que entrevistei…

E quando sai da estação pública?

Saí uma pessoa mais amarga porque saí com uma suspensão de funções com mais duas jornalistas. Fomos as três suspensas porque desempenhávamos funções em revistas feministas e, alegadamente, podíamos estar a fazer concorrência desleal à RTP. Pusemos a RTP em tribunal e ganhámos ou, pelo menos, chegámos a acordo porque íamos ganhar. E, depois, fui duas vezes despedida de funções de forma completamente gratuita, do meu ponto de vista, e absolutamente política, quando eu nunca desempenhei as funções de diretora de programas com nada de político na cabeça. Nesse sentido, claro que saí muito mais cética.

Chegou a ser deputada em 2002. Como foi ser uma mulher na política?

O Dr. José Manuel Durão Barroso achava que era importante levar civis para a política. Durante a campanha eleitoral senti-me completamente boicotada pelos profissionais do partido — fui logo como cabeça de lista e, no fundo, havia algumas pessoas que estavam há dezenas de anos à espera disso e eu tirei-lhes o lugar. Não pensei nisso antes. Pensei que era mulher e que, por isso, tinha de aceitar, porque é importante que haja mais mulheres em lugares de responsabilidade. Depois, a minha vida no parlamento foi basicamente um inferno — não há ninguém que odeie mais os independentes do que os grupos parlamentares a que eles pertencem. Quando fui convidada [para deputada] foi na condição de continuar a fazer televisão, embora fosse jornalismo cultural. Mal fui eleita, o partido socialista começou uma enorme campanha dentro da comissão de ética a meu respeito — a grande incompatibilidade da Assembleia, durante uns largos meses, fui eu. Eu, Maria Elisa. Fui o bode expiatório daquela casa durante meses com a minha fotografia todos os dias nos jornais, na primeira página. Isto até eu desistir. E eu desisti, porque não é possível resistir àquilo.

Sinto-a desiludida.

A revolução foi um sonho para nós. Não há nenhuma comparação entre o país que tínhamos na altura e o que temos hoje. Nenhuma. Hoje sinto que o país podia gerir aquilo que tem, mesmo sendo pouco, de uma forma mais equitativa. E isso é que me custa e que me põe triste.

Não está oficialmente reformada, mas atingiu a idade. No livro fica claro que a reforma não lhe assenta bem.

Já fiz grande parte desse luto. Isso aconteceu há três anos quando saí da RTP. Nunca foi claro para mim — mesmo quando me senti obrigada a sair — que não voltaria a fazer televisão ou outra coisa qualquer. Não me vou retirar, continuarei a escrever os meus livros e a escrever para a Maria Capaz. Não está na minha natureza não fazer nada. Continuarei o meu doutoramento porque é intelectualmente estimulante — faz parte das receitas para a velhice. Nunca pensei “acabou”. Podia dizer “Magoaram-me tanto que isto nunca mais, quero fazer outras coisas”. Não, não é isso que eu sinto.

A certa altura escreve: “o luto pela morte dos pais representa uma mudança de idade”. A partida da sua mãe é uma coisa que ainda hoje lhe pesa?

Pesa todos os dias. Todas as noites conversamos. A minha mãe, muito mais do que a televisão, é uma falta diária muito grande. Nunca imaginei o tipo de laços que se criam quando se cuida de alguém mais velho. É uma relação com menos defesas. Tudo isso se apaga e fica uma relação sem qualquer espécie de barreira, fica tudo fluido. Alguns estados mentais que podem acompanhar os estágios terminais têm qualquer coisa de mágico porque é [um mundo] desconhecido. A minha mãe teve uma ligeira demência — não foi o Alzheimer, até porque era uma coisa mais onírica. Foi um processo muito lento que começou com o cancro e acabou numa bonomia total, como se estivesse completamente pacificada com tudo. Acho que é por isso que ela me faz tanta falta, porque não tinha ponta de conflito. Por mim, isto [o cuidar dela] tinha-se eternizado. Em relação ao meu pai, só o vi lúcido ou morto — morreu em três dias com um AVC.

O papel de cuidador, tal como fala no livro, está muito associado à mulher?

Sim, está. Cuidador de uma forma informal, o que significa que não tem nenhuma retribuição ou ajuda de qualquer espécie. Nem maior tolerância por parte da entidade patronal, no sentido de a pessoa poder ficar mais tempo em casa para ser, por exemplo, cuidador dos pais — feitas as contas, isso até seria mais barato para a sociedade, ao invés de colocar as pessoas em instituições de caráter social e público, as quais acabam por ser pagas com os nossos impostos. Devia haver mais ajudas para os cuidadores informais que são grandes heróis. Eu tive a possibilidade de pagar ajuda, a maior parte das pessoas não tem.

Esta não é uma sociedade formalmente cuidadora?

Não. O Estado não é cuidador, a sociedade é. Nós ainda somos uma sociedade que se importa com os seus familiares.

Viremos a página. No capítulo dedicado ao amor há pequenas notas confessionais, sobretudo quando diz que aos 40 e aos 50 anos houve momentos de grande agitação amorosa. Como foi viver o amor nessa idade?

Acho que, em primeiro lugar, isso aconteceu porque fui muito reprimida quando era jovem. Houve uma série de sensações e de vivências que eu não tive no tempo próprio. Casei-me muito cedo e, a partir daí, as coisas aceleraram um pouco. Diria que nos meus 20 anos sempre tive uma ideia muito culpabilizante de toda a vida sexual, minha e dos outros, porque foi assim que fomos criados e educados. Havia liceus femininos e masculinos, com uma enorme dificuldade de contacto entre rapazes e raparigas — só começávamos a conviver na faculdade. E os meus pais eram muito vigilantes em relação a isso. Isso não contribui em nada para a felicidade das pessoas e a abertura da revolução também ajuda a perceber isso. Tornei-me numa pessoa mais livre e mais capaz de viver os meus próprios impulsos na altura dos 30/40 anos. Divorcio-me com 27 anos — estive casada oito anos e o meu filho nasceu depois de quatro anos de casamento — e, a partir daí, há uma disponibilidade maior e uma maneira diferente de olhar para as questões, sobretudo numa altura em que o papel dos pais já não existe. Depois, é o acaso que traz as coisas.

Fala dessa fase com entusiasmo. Foi uma altura para começar de novo?

Sim. Lá está, aquela falta de autoestima de que falava a propósito da beleza… O ato de ser mãe dá imensa. A mim deu-me imensa. Não é só porque nos sentimos responsáveis por alguém, mas também porque demos origem àquilo, a uma coisa que mexe, grita e chora. E que vai ser uma pessoa. E só nós, mulheres, é que o conseguimos.

A vida amorosa acabou por estabilizar há seis anos quando conhece o seu atual marido…

A minha vida amorosa teve períodos estáveis de vários anos de cada vez. Mas foram relações que não tinham, para mim, as condições necessárias para serem formalizadas. Ou seja, apesar de terem coisas boas, sentia que a probabilidade daquelas relações darem certo era pouca. Aconteceu separar-me racionalmente de alguém.

Mas a Maria Elisa acaba por encontrar uma solução que parecer ser boa. Refiro-me ao segundo casamento.

Não esperava de todo. Não era uma questão de estar conformada. Pensei que voltaria a ter algumas ligações mais curtas ou mais prolongadas, mas não me estava a ver a viver com alguém. Porque estive separada 30 anos, no sentido de viver na mesma casa. É terrível quando nos habituamos a não partilhar o espaço. Não pensei que isso voltasse a acontecer. O meu marido é uma pessoa que gera poucos anticorpos ao contrário de mim. A minha família recebeu-o de braços abertos.

Além de confissões, suas e de terceiros, o livro aposta em guias: de alimentação, exercícios, moda… É este um um convite às mulheres para cuidarem de si próprias?

Também é. Sinceramente, acho que é mais fácil para as pessoas envelhecerem se se sentirem harmoniosas com o seu corpo, se continuarem ágeis e flexíveis. O corpo já muda por si: muda com a idade e muda muitas vezes. E a partir da menopausa mais vai mudando. Para se ter saúde física e mental, para se ter uma boa velhice, é preciso trabalhar nesse sentido.

Há alguma idade em que a mulher se sente realmente bem com o corpo?

No meu caso, diria que a fase em que a mulher se sente melhor com o seu próprio corpo é entre os 30 e os 50 anos. É quando temos mais consciência do corpo, uma maturidade que ainda não temos aos 20. É uma fase que compreendemos melhor o corpo e sabemos cuidar dele. É trabalhar para o envelhecimento saudável e ativo. As pessoas dizem-me muitas vezes que eu não pareço ter 65. Estou convencida de que é porque estou sempre a pensar no que vou fazer a seguir.