O Vodafone Paredes de Coura é um festival que celebra o Rock. As variantes fora de horas e a espaços no alinhamento principal configuram a exceção e não a regra. O cartaz deste ano segue as pisadas da celebração de um género musical que nem sempre traz algo de novo ou se revela interessante, mas o Rock não está morto.

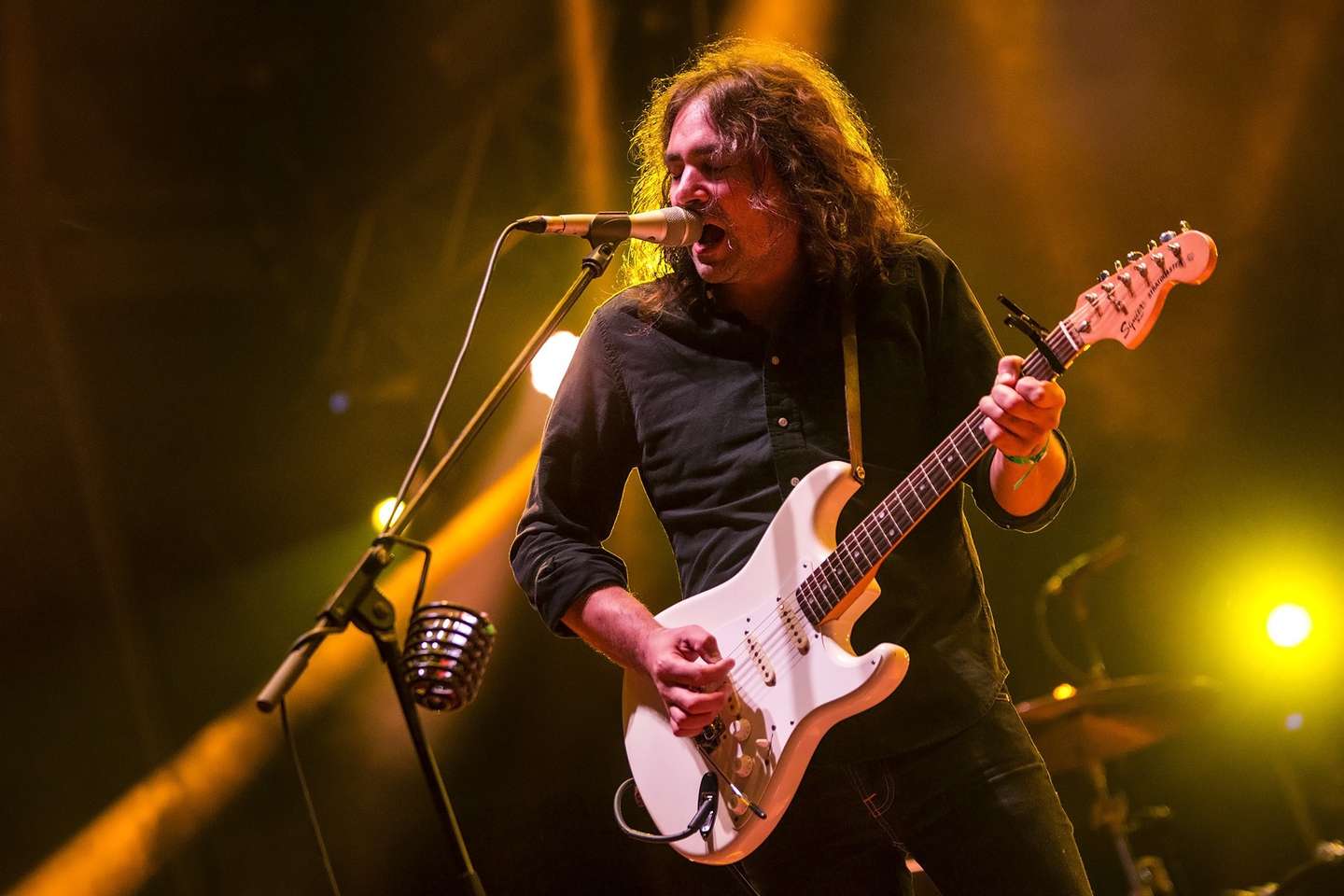

Os The War on Drugs eram por isso os justos cabeças de cartaz do terceiro dia do festival à beira-rio. São herdeiros da tradição Americana (em traços gerais, a designação dada ao grande bolo da folk que cruza o rock, a country e o blues), exímios na composição (Adam Granduciel) e na execução, mas muito diferentes em disco e em palco. Foi essa grande diferença que sobressaiu esta noite, na apresentação do terceiro álbum de estúdio, “Lost in the Dream” (2014). A respetiva digressão está bem rodada e em contexto de festival, como é de esperar, apresentaram não só os temas novos, percorreram também algumas canções antigas.

Numas e noutras faltou ao vivo a riqueza estética dos discos. Não que estivéssemos à espera de uma interpretação literal, mas apesar da prestação técnica ter sido exemplar, o tom não foi. Como por exemplo quando meteram uma mudança abaixo para tocar “Disappearing”, saiu lento demais, uma canção tão forte perdeu toda a energia ao vivo — em momentos como “Red Eyes”, retomaram o andamento. O brilho (perdido) dos detalhes da música em disco foi compensado, em parte, por solos bem prolongados e introduções quase sempre diferentes, como em “Under the Pressure” onde, desgraça maior, quase tudo o resto se perdeu, até porque foi um tema que Adam Granduciel não cantou particularmente bem.

Ou seja, os The War on Drugs foram competentes mas tiveram pouca garra. A banda de Filadélfia apresentou-se bem ensaiada, numa sequência quase sem silêncios e que terminou sem encore — nem pedido, antes do final já muitos tinham saído do recinto. Deixaram a sensação de estarmos a olhar para uma torre de alta tensão por onde não passa corrente elétrica. Antes, a conversa foi bem diferente.

As luzes apagaram-se, os “his Extraordinaires” começaram a tocar e toda a gente se levantou do chão. Os sete músicos — que foram uma pequena grande orquestra — arrancaram com um instrumental, quem não soubesse ao que ia rapidamente terá percebido que o que aí vinha era funk e soul e R&B — o caldo do Rock. O teclista fez a vez de mestre de cerimónias e apresentou Charles Bradley, 67 anos, cantor negro nascido na Flórida e criado em Brooklyn, Nova Iorque.

Não foram estas as palavras mas a frase serve para introduzir aqui o intérprete que amplificou, com a sua simples presença, a soul e o funk que entretanto já tinham inundado o vale do Coura. Desde logo projetou aquela voz poderosa que veio dar fundamento a essa espécie de culto religioso que paira em torno de Charles Bradley, um homem que só depois dos 60 deu o salto para o meio dos “grandes nomes” da soul. Passou metade da vida (nem sempre fácil) longe daquele que é o seu ambiente natural, a música e as plateias repletas de gente para o receber. Bradley é por isso um homem grato e humilde, porque celebra a oportunidade de poder estar ali, perante 25 mil pessoas. E depois é generoso, porque dá tudo (aquela voz magnífica) e recebeu também, gritos e palmas e abraços, foi a uma troca de presentes que se assistiu esta noite no Vodafone Paredes de Coura. Despediu-se do público descendo ao fosso, com a ajuda dos seguranças. Abraçou e foi abraçado, com o carinho dos netos quando abraçam os avós. Todos batemos palmas.

A banda de suporte de Charles Bradley é bem mais nova do que ele, mas não menos competente, na perícia e na entrega, no modo como lhe seguiu a voz, o tom, muito atentos, aguentaram bem a pedalada do cantor. A dada altura o mestre de cerimónias (o teclista) voltou a fazer tempo para uma troca de roupa. Bradley despiu o fato lilás e apareceu de preto e lantejoulas, traje de noite. Não teve medo de “ser” sexy, com aquela idade há menos vergonhas. Não é preciso conhecer nenhuma das canções. Se um dia tiver a sorte de o poder ver ao vivo, mesmo que não conheça nada, vá na mesma. Nunca é tarde para descobrir Charles Bradley.

Para quem está a par da historia do (indie) rock, Mark Lanegan dispensa grandes apresentações. Os mais velhos continuam teimosamente a associa-lo aos Screaming Trees (banda que formou na primeira metade dos anos 1980), a voz continua grossa e densa e aos 50 anos de idade pode ainda manter o espírito rebelde, mas o som há muito que é outro. Como intérprete, continua em forma e de poucas palavras, por isso não se ouviu sequer um “olá”. O ritmo também não levantou muita gente do chão e a versão que tocou de “Atmosphere” dos Joy Division foi apenas uma graça.

Antes, o palco principal recebeu os também norte-americanos Allah-Las, uma banda de Los Angeles parada no tempo, mais concretamente nos anos 1960. Contudo, o palco Vodafone voltou a abrir em português, esta sexta-feira com os X-Wife. Têm programado para este ano um novo disco e, pelo que ouvimos esta tarde, andaram a beber eletrónica nos projetos em nome próprio (White Haus e Mirror People), o que só lhes fez bem. Estão mais maduros, inspirados, dedicados e com muito ritmo. Venha de lá esse novo LP.

O palco secundário teve um dia pouco interessante. Ainda assim começou bem, com a música e voz (doce) da luso-alemã Nicole Eitner. Depois os Waxahatchee, projeto de Katie Crutchfield, rock juvenil bem estruturado mas insonso, nada de novo, nem as vozes de meninas.

Meninas e meninos, preparem-se que hoje chega a chuva. A parte boa é que o pó vai assentar, mas já não vai ser mais um dia perfeito de esplendor na relva e passeios de barco. Ainda assim atuam os Ratatat, que é motivo de sobra para aguentar nem que seja um furacão. Venha o que vier, estaremos lá, siga-nos no Twitter e no Periscope. Até logo.