É a primeira vez que visita Portugal, mas sabe de cor a data do grande terramoto de Lisboa e o papel do país nos Descobrimentos. O nome do norte-americano Adam Johnson tornou-se famoso em 2013, quando o seu segundo romance Vida Roubada (ou The Orphan Master’s Son, no original) venceu o Prémio Pulitzer na categoria de ficção. Foram precisos anos para terminar a longa e minuciosa investigação sobre a vida na Coreia do Norte, e depois criar uma trama e personagens que pudessem habitar o país mais fechado do mundo que, graças a Johnson, não se fica pelas notícias bizarras e assustadoras que chegam ao Ocidente.

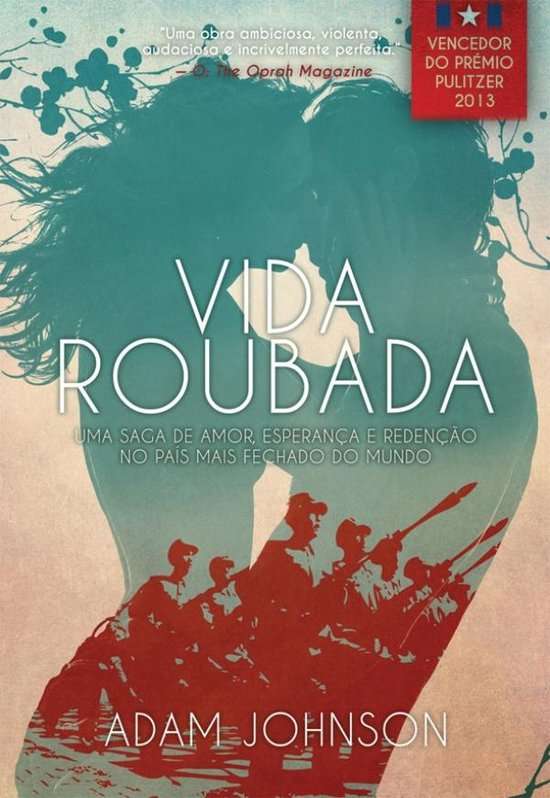

Quatro anos após o Pulitzer, o norte-americano de 46 anos ainda tem prazer em falar de Vida Roubada, o único livro que tem publicado em Portugal. Mesmo se em 2015 venceu o importante National Book Award com Fortune Smiles, uma compilação de contos. “Oh, é esta a capa portuguesa? Ainda só a tinha visto na Internet“, diz, perante o livro publicado em 2014 pela Saída de Emergência.

Adam Johnson passou cinco dias na Coreia do Norte, em 2007. Mas não foi nessa viagem, completamente controlada pelo regime de Kim Jong-un, que foi beber a realidade que tão fielmente transmite ao longo de quase 500 páginas. Não foi nessa viagem que soube das provações passadas nos anos 1990, com a grande fome, que matou centenas de milhares de norte-coreanos à fome. Nem foi no terreno que descobriu que as mulheres mais bonitas da província são enviadas para a capital do país, muitas delas para a prostituição, ou que os órfãos ficam marcados para sempre porque recebem sempre o nome de um dos 114 Grandes Mártires Revolucionários.

Também não foi lá que soube dos raptos e dos assassinatos encomendados pelo regime — como o mais recente, de Kim Jong-nam, a fazer lembrar um filme de ação. “Matar Kim Jong-nam sugere-me que o líder atual, Kim-Jong-un, acredita que corre perigo de vida“, diz. “Se eu fosse o Kim Jong-chul [o único herdeiro da dinastia Kim que resta] estaria muito nervoso agora. Parece-me que é a forma de o líder assegurar que ninguém o vai matar a ele.”

Atualmente, Johnson está a viver na capital da Alemanha, ao abrigo de um programa de seis meses da Academia Americana de Berlim. Ele, a mulher, que também é escritora, e os três filhos. Os cinco andam sempre juntos e no Festival Literário da Madeira, onde é um dos principais convidados, não é diferente. Enquanto falava com o Observador, as crianças divertiam-se na piscina. No sábado, estará ao lado de Miguel Sousa Tavares e Paulo Moura, no Funchal, para a sessão de encerramento.

“Vida Roubada”, de Adam Johnson (Saída de Emergência)

Publicou Vida Roubada em 2012. Com o Prémio Pulitzer de ficção, imagino que ainda hoje seja inevitável falar sobre o romance. Cinco anos depois, ainda consegue voltar a ele?

Eu acho a Coreia do Norte fascinante. Tornei-me um obcecado, era difícil acreditar que existia um lugar assim no mundo. O 1984 do Orwell passa-se num lugar imaginado, mas isto é real. Principalmente quando comecei a receber histórias de desertores, pessoas que deixaram a Coreia do Norte. Eram relatos muito fortes. Há um espaço na Coreia do Sul, chamado Hanawon, onde colocam todos os norte-coreanos que fogem para a Coreia do Sul. É uma espécie de escola que os ajuda a compreender o que significam as luzes nos semáforos, como gerir o dinheiro para pagar as coisas, o que é uma máquina multibanco, este tipo de coisas. A escola começou a publicar histórias e entrevistas com norte-coreanos e eu, a partir da minha casa na Califórnia, podia lê-las. O primeiro norte-coreano que conheci pessoalmente foi em 2005, já eu estava a escrever o livro há mais ou menos um ano. Acho que hoje é mais fácil encontrá-los. Ele tinha sido órfão lá e a história dele era tão forte que eu soube imediatamente que o personagem do livro também seria um órfão.

O personagem Pak Jun Do, claro. Os norte-coreanos procuram-no? O que lhe dizem?

Sim, ou leram o livro, ou ouviram falar, e vêm ao meu encontro. Lembro-me bem do primeiro norte-coreano que leu o meu livro e que me veio falar. O seu nome era Jen Jin Sun. Eu estava nervosíssimo porque… Eu investiguei muito sobre aquele lugar, sentia-me confortável com muitos dos detalhes, mas só me restou imaginar a verdade psicológica de viver sob aquele tipo de opressão. Porque isso não se encontra num livro nem numa entrevista. Estava assustado, porque ele podia dizer-me: “Não percebeste nada.” Mas quando o conheci ele deu-me um grande abraço e chorou. O livro tocou-o. Ele teve dificuldade em traduzir em palavras o que estava a sentir. Os norte-coreanos são treinados durante toda a vida a não revelarem os seus verdadeiros pensamentos. Essa é um dos motivos pelos quais só um punhado de norte-coreanos escreveu livros de memórias. E alguns precisaram da ajuda de jornalistas, porque foram ensinados toda a vida que os seus sentimentos podem ser usados contra si, a não partilhar o que lhes vai no pensamento.

Disse numa entrevista que optou por deixar de fora de Vida Roubada algumas das ações mais excêntricas de Kim Jong Il, porque isso iria interferir com a credibilidade do romance.

A função da literatura é humanizar. E fazer retratos que sejam psicologicamente realistas, ao ponto de o leitor sentir empatia, colocar-se na situação e imaginar como se comportaria. As coisas mais estranhas de que falei nessa entrevista tinham a ver com o ditador. Muammar Kadafi, Saddam Hussein, ditadores que concentram todo o poder tornam-se muito estranhos, porque toda a gente tem de aceitar as suas excentricidades. Kim Jong-Il era especialmente estranho.

Mais do que o filho, Kim Jong-un?

É interessante porque Kim Il-sung, o avô, lutou pela liberdade, esteve na guerra, arriscou a vida. Era um ditador, mas tinha os pés assentes na terra. O filho, Kim Jong-Il, já só conheceu poder e riqueza, foi mimado desde que nasceu. Provavelmente, com Kim Jong-un o problema agravou-se.

Mesmo assim, conseguiu trazer Kim Jong-Il para o livro.

Acabei por decidir que ele seria um dos personagens, sim. Mas só passados alguns anos. No início, achava-o demasiado bizarro e não o queria no meu romance. Mas acabei por perceber que, como ditador, ele era o responsável por tudo, tudo. Tive de olhar para ele, o que significou torná-lo real: encontrar as suas forças, as suas fraquezas, o seu humor e inteligência — e ele tinha-os. De alguma maneira, era também uma pessoa vulnerável.

A ostentação, o quanto ele bebia, as comidas caras que comia, as façanhas… Na costa leste, em Wonsan, ele tinha — supostamente — um palácio com uma piscina na cave e pediu aos engenheiros para lhe fazerem uma prancha motorizada em ouro. Pôr este tipo de coisas no livro ia prejudicar o leitor porque torna-se difícil acreditar que ele é humano. E eu não queria que ele fosse um monstro, queria que fosse uma pessoa. Sabe, é muito difícil para os norte-coreanos verem a sua história contada e, consequentemente, a sua natureza humana. O que quis fazer através da ficção foi um retrato humano. O livro é louco em vários aspectos, mas eu preocupo-me com os personagens e acredito neles.

Cinco anos depois de o ter publicado, como é que olha agora para o livro?

Sinto-me bem com o retrato que fiz, baseado no que consegui descobrir até à altura. Se o escrevesse hoje, talvez saísse um pouco diferente, porque sabemos mais. Há mais desertores com quem falar, é mais fácil encontrá-los. Mas acho que não quero voltar a escrever sobre a Coreia do Norte.

O que falta então?

Alguns personagens conseguem fugir e, no livro, quase parece que basta sair da Coreia do Norte e a vida torna-se feliz. Só que, depois de falar com desertores, percebi que isso não é verdade. Um rol de problemas começam a partir desse momento. Não pude tratar isso no romance. Quando comecei a escrever sobre a Coreia do Norte não percebi logo que as pessoas que fogem e que contam a sua história são aquelas que tinham os maiores problemas. A maior parte das pessoas não foge se a sua vida não estiver em risco. Porque sair é deixar tudo para trás, para sempre! Não falar mais com ninguém, só ter memórias de um lugar que deixa de existir. Na altura não percebi que as únicas histórias a que tínhamos acesso eram as mais negras e assustadoras.

Ainda há muitos norte-coreanos que não têm a sua história contada: aqueles que não tentam fugir, que não pisam o risco, que não desafiam o Governo. A vida lá é muito pobre, mas também o é em muitos outros países. Se estás disposto a fazer o que te mandam, a esquecer os teus sonhos e o que queres, provavelmente vives uma vida razoavelmente normal.

Como interpreta o assassinato recente de Kim Jong-nam, o irmão do “Querido Líder”?

O Kim Jong-Il teve três filhos rapazes: o mais velho era o Kim Jong-nam, depois o Kim Jong-chul e o mais novo é Kim Jong-un. Sabe-se muito sobre os rapazes através de Kenji Fujimoto, que foi chef pessoal de Kim Jong-Il. Eu entrevistei-o, a ele e a Park Sang-hak, e a Coreia do Norte é capaz de assassinar pessoas. E matam, sobretudo desertores, porque isso envia uma mensagem para a população. Park Sang-hak é um desertor importante e esteve quase a ser assassinado, com uma agulha envenenada. Foi salvo no último minuto. Matar Kim Jong-nam sugere-me que o líder atual, Kim-Jong-un, acredita que corre perigo de vida.

Durante décadas o regime difundiu propaganda no sentido de convencer as pessoas que só um Kim pode governar. Que só eles têm a capacidade e o poder paternal necessários. Só havia três Kim, ou seja, se alguém se quisesse ver livre do atual líder, se a China ou o Partido dos Trabalhadores ou o Exército quisesse plantar alguém na liderança, havia alguém para substituir. Uma dessas pessoas agora está morta. Se eu fosse o Kim Jong-chul, estaria muito nervoso agora. Parece-me que é a forma de o líder assegurar que ninguém o vai matar a ele.

Esteve na Coreia do Norte cinco dias, em 2007. Passados 10 anos, já sentiu vontade de voltar?

A viagem é muito controlada, mostram-te só o que querem que vejas. A única razão pela qual te deixam entrar é porque acreditam que não vais ver nada que os deixe mal vistos. Se eu regressasse, iam mostrar-me exatamente as mesmas coisas. Ou matar-me. E eu não quero nenhuma das duas [risos]. Se a liberdade chegasse ao país, o jornalista em mim teria curiosidade em ir até lá à procura de histórias verdadeiras. Quando estive em Pyongyang, havia dezenas de milhares de pessoas em todo o lado! Mas é ilegal interagir com um estrangeiro, podia arranjar-lhes problemas se me dirigisse a algum deles. Eu não parava de pensar: e se eu pudesse ir almoçar com aquela pessoa? Tomar café? Todo o meu trabalho de investigar, de criar, de imaginar dissipava-se só por poder ouvir uma história humana. Só havendo liberdade é que gostaria de voltar.

▲ O escritor nunca tinha estado em Portugal. © Sara Otto Coelho / Observador

© Sara Otto Coelho / Observador

Quando lá esteve já trabalhava no livro há três anos, já tinha lido muito. Houve alguma coisa que não estivesse nos testemunhos, com a qual não contasse, e que o tivesse surpreendido?

Eu conhecia as vistas, os bairros de Pyongyang, o rio, alguns edifícios. Mas era como estudar um local ao qual não podes ir. Era como estudar História. Por exemplo, podes estudar Lisboa depois do terramoto de 1755, lês testemunhos, mas só poderias ir até lá se viajasses no tempo. Ir a Pyongyang, um sítio onde não é permitido ir, foi como ir a Marte. A paisagem não me surpreendeu porque eu já tinha estudado muito, e não me pareceu real. Quanto às histórias que tinha lido, eram sobre escolhas difíceis, detenções, fome. E o que vi foram casais a namorar junto ao rio, famílias a fazer piqueniques, idosos a jogar jogos de tabuleiro, trabalhadores sentados a comer o seu almoço apressadamente, tal e qual os trabalhadores de cá fazem, e dei-me conta de que aquelas são pessoas normais, como nós, com os mesmos desejos, sonhos, necessidades. Mas que vivem num local de exceção. Foi uma boa forma de me recordar esse lado humano.

Já me disse que não quer voltar a escrever sobre a Coreia do Norte. Mas quer voltar a publicar um romance?

Depois de Vida Roubada publiquei, em 2015, uma coleção de contos, que venceu o National Book Award. Agora, estou a escrever um romance. Já escrevi mais de metade e estou a gostar mesmo dele. Eu adoro fazer investigação, descobrir e aprender. Não me interessam muito histórias que se passam em lugares familiares.

Onde se passa a história que está a escrever?

Só digo que se passa há muito, muito tempo. É um romance histórico, passa-se na pré-história, por isso é um tempo, lugar e linguagem muito difícil de trabalhar.

Alguma previsão de quando estará terminado?

Estou a trabalhar nele há um par de anos. Tudo o que um escritor tem são as suas palavras. Trazer à vida um século diferente… Para os meus personagens, a bússola ainda não foi inventada, não sabem o que são o norte, o sul, o este e o oeste. Para eles, o tempo, a comunicação e as viagens são diferentes. A tecnologia é ler as estrelas, as correntes, as ondas e o vento. Para eles, as histórias são o meio mais sério de transmitir o que sabem. São sagradas. E tudo o que eu tenho para trazer à vida um mundo novo, são palavras.

O tema do festival este ano é “Literatura e Web — Entre o medo e a Liberdade”. Tem-se falado muito das notícias falsas propagadas pela Internet e das restrições a certas liberdades, sobretudo desde que Donald Trump foi eleito. Há quem olhe para certas decisões tomadas pela novo Governo americano e alerte para as semelhanças com regimes menos democráticos. Habitualmente, quando os jornalistas têm a possibilidade de entrevistar autores de países não democráticos, ou que enfrentam problemas nas suas democracias — angolanos, venezuelanos, cubanos –, há sempre perguntas políticas. Nota que agora os jornalistas o procuram também para…

…Me fazerem perguntas que não têm respostas? [risos]. Eu estava em Hong Kong no dia 8 de novembro, quando Trump foi eleito, e não queria acreditar. Normalmente penso muito na Ásia, nas pessoas que estão no Japão, China, Filipinas, Coreia, e todos têm preocupações sobre as relações com a América. Nos últimos meses tenho estado a viver em Berlim e está a ser ótimo ouvir as incertezas da Europa. As pessoas estão a pôr em questão as promessa que a América lhes fez, quando disse que as protegia, que os países não precisavam de ter tantos exércitos porque nós construiríamos escudos e não iríamos a lado nenhum. Pedir às pessoas que esqueçam estas promessas é assustador. Isto vem de um presidente que não conhece nem acredita na diplomacia, que não sabe História, que não lê. Os americanos adoram ver TV e ele encaixa-se nessa realidade.

Há jornalistas que falam com ele através da TV, que lhe mandam mensagens porque sabem que ele está a ver o programa.

É uma questão interessante essa da tecnologia e do totalitarismo. Era suposto a tecnologia aproximar-nos, mas as interações humanas estão a deteriorar-se. Todos os livros que adoramos sairiam prejudicados por causa de um telefone. Se um personagem tem um telefone em determinada cena, ele pode saber tudo sobre qualquer pessoa a qualquer momento. As pessoas podem estar uma ao lado da outra a comunicar sem que ninguém perceba, até anonimamente. O que é que isso faz à contemplação, à espera, ao despertar de sentimentos e à vulnerabilidade de os partilhar? Muita da trama, da estrutura e da revelação baseia-se na forma como os seres humanos se revelam uns aos outros. E estes aparelhos mudaram isso tudo. A natureza de como um romance funciona muda e muitos escritores estão assustados com isso.

Escrevi um livro sobre a Coreia do Norte e os telefones eram muito raros lá. Eu só incluí um no meu livro e usei-o a meu favor. Todos os escritores que conheço estão a optar por escrever romances históricos, o que significa que não têm de lidar com os aspectos esmagadoramente complicados da sociedade contemporânea. Os meus personagens têm aves e treinam as aves para elas enviarem pequenas mensagens. É o máximo de comunicação. E é mais divertido comunicar através de aves: tens de pensar bem na mensagem que vais enviar.

O Observador viajou a convite do Festival Literário da Madeira