Índice

Índice

A triste história dos verdadeiros americanos

Os americanos começavam a inquietar-se. Os primeiros estrangeiros eram poucos e tinham exigências modestas; os primeiros grupos, pouco familiarizados com o território, nem conseguiam prover ao seu próprio sustento e acabavam por apelar à generosidade dos locais. Mas, pouco a pouco, começaram a chegar mais estrangeiros e a tornar-se mais arrogantes e intrusivos, a competir pelos recursos e a ter comportamentos que entravam em conflito com as tradições americanas. Mas não havia muito a fazer para os travar, pois os estrangeiros estavam determinados a ficar e dispunham de superioridade no domínio das armas, da tecnologia e da mobilidade.

Pouco a pouco, os americanos foram sendo escorraçados das suas terras e empurrados para ocidente, para territórios cada vez mais áridos e pobres. Em cada novo tratado firmado com os americanos, o invasor estrangeiro asseverava que não haveria mais exigências territoriais, mas, mais tarde ou mais cedo, os direitos e garantias dos tratados iam deixando de ser observados, isto quando não eram revogados unilateralmente, o que, para os americanos que restavam – uma sombra do que tinham sido antes – significava novo desenraizamento e expulsão para terras ainda mais remotas e estéreis, que lhes eram desconhecidas e das quais não era possível extrair sustento.

Em muitos casos, os filhos dos americanos eram separados à força das famílias e educados consoante os usos estrangeiros, em regime de internato, e proibidos de falar a sua língua, observar as suas tradições e contactar os seus familiares.

Massacre de Wounded Knee: a 29 de Dezembro de 1890, 150 a 300 homens, mulheres e crianças da tribo Lakota foram ceifados por fogo de metralhadora do 7.º Regimento de Cavalaria. A unidade tinha a missão de desarmar os Lakotas, o que decorreu razoavelmente bem até que um chefe se mostrou relutante em desfazer-se de uma carabina que lhe custara caro

Só no século XX é que o definhamento continuado dos americanos foi sustido, graças a legislação mais eficaz e humanitária (se quisermos ter uma visão benigna) ou porque (numa perspectiva mais cínica) já não havia muito a cobiçar nos ermos desolados para onde os americanos tinham sido atirados.

Dos cerca de 7 milhões de americanos (2 milhões nas estimativas mais baixas, 18 milhões nas mais altas) que se estima terem ocupado o território dos actuais EUA à data da chegada de Cristóvão Colombo ao Novo Mundo, restavam em 1940 334.000, representando 0.3% da população do país.

Um cartaz num bar em Birney, Montana, em 1941, interdita a venda de cerveja a nativos americanos. Foto de Marion Post Wolcott para a Farm Security Administration

A situação demográfica dos nativos americanos face aos estrangeiros melhorou desde então e os censos de 2010 contabilizaram 2.9 milhões de nativos americanos, numa população total de 308.7 milhões (ou seja 0.9%). Os estados com mais nativos americanos são hoje a Califórnia, o Arizona e o Oklahoma, embora o estado com maior proporção de americanos na população total seja, por larga margem, o Alaska, com 14.8%. No New Hampshire são 0.2%.

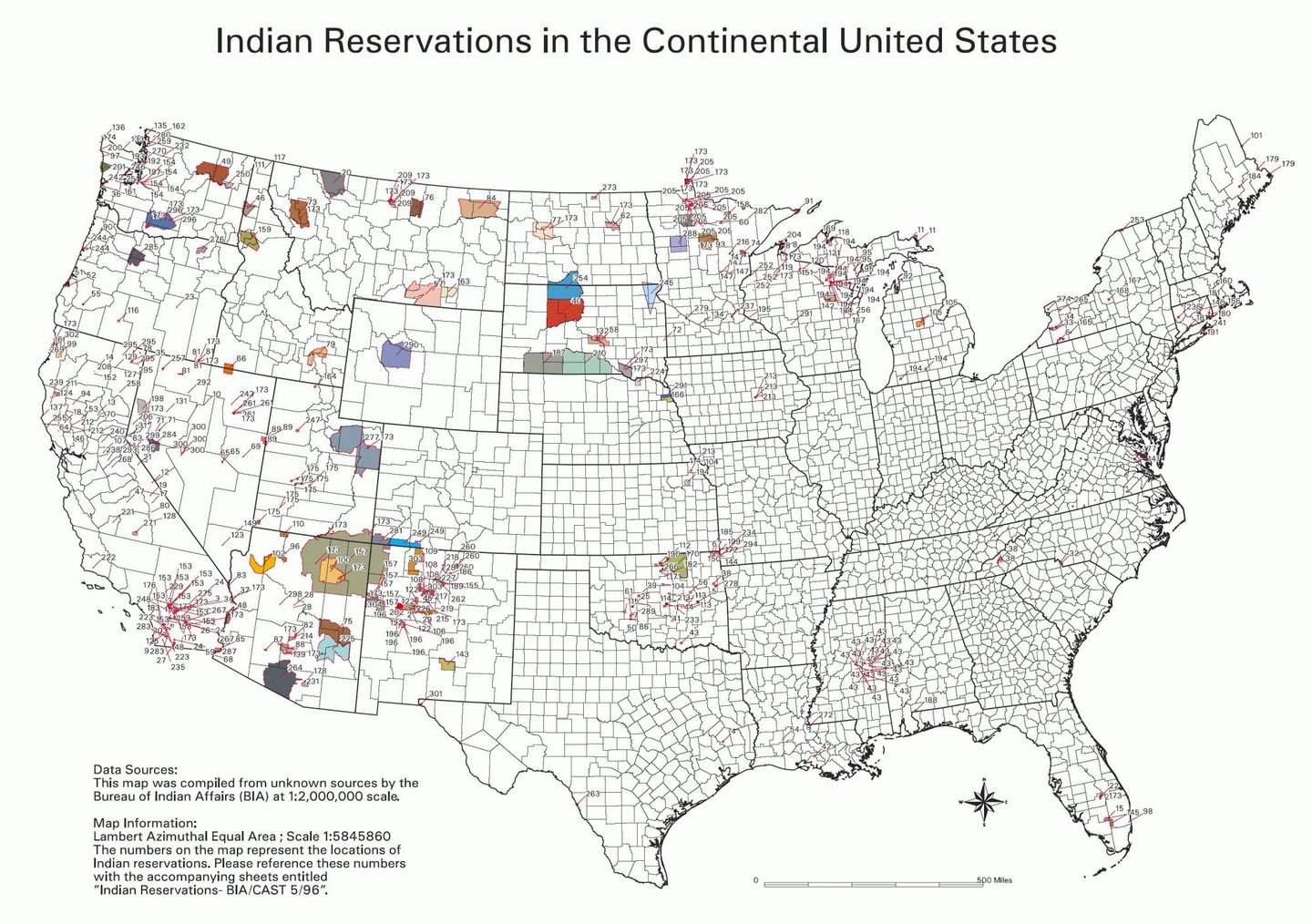

Os povos indígenas dos EUA estão hoje confinados a pequenos fragmentos de território, cuja soma total equivale à área do estado de Idaho, mas que são de escasso préstimo agrícola

Estima-se que 1/3 dos nativos americanos viva em reservas – estas são 334, mas as dez mais populosas concentram metade da população. Apesar de várias décadas de medidas que têm visado garantir direitos básicos aos nativos americanos, a taxa de pobreza nas reservas é de 28.4%, quase o dobro da média dos EUA (15.3%), sendo a diferença mais acentuada nas famílias com filhos – 36% entre os americanos das reservas, 9.2% na média nacional. Quando se analisa a pobreza extrema, a sua prevalência nas dez maiores reservas é duas a seis vezes superior à média nacional.

As estatísticas relativas a desemprego, insuficiência de cuidados de saúde e problemas de toxicodependência (incluindo alcoolismo) nas reservas são também sistematicamente superiores à média do país.

Como se não bastasse os terrenos das reservas serem maioritariamente improdutivos, o governo dos EUA tem revelado preferência por usá-los para testes de armas (incluindo armas nucleares), extracção de minérios e deposição de resíduos urbanos e industriais.

Washington, 26 de Abril de 2015: Manifestação de nativos americanos pede ao presidente dos EUA que suspenda a construção do pipeline Keystone XL, pelos riscos ambientais que comporta e por atravessar locais sagrados no interior das reservas. Uma das primeiras medidas do presidente Donald Trump foi anular a suspensão decretada por Obama

Os nativos americanos têm ainda que passar pela humilhação de viver num país cuja capital está situada num território baptizado como District of Columbia, em homenagem ao estrangeiro que comandou o primeiro desembarque no Novo Mundo e inaugurou cinco séculos de pilhagem, escravatura e opressão. E, para cúmulo, o mundo conhece genericamente esses povos por um nome que os associa, equivocamente, a outro continente e lhes foi atribuído por essa mesmo explorador estrangeiro, que, no seu desnorte e obstinação, julgara ter chegado à Ásia: índios.

O que significa ser americano?

Donald Trump e boa parte do Partido Republicano usam a palavra “americano”, quer como substantivo quer como adjectivo, tão amiúde e com tanta segurança que se é levado a crer que sabem exactamente o que significa e que não há nesse significado margem para ambiguidade.

Porém, se quisermos ser rigorosos, os únicos verdadeiros americanos são os ocupantes do território à data da chegada de Colombo. Todos os outros são estrangeiros, o que inclui os presidentes George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, James Madison e por aí fora. Todavia, o único que viu a sua “americanidade” contestada foi o 44.º presidente, Barack Obama, que foi alvo de uma campanha que afirmava que ele tinha nascido realmente no Quénia e não no Havai e que, portanto, não era elegível para o cargo presidencial. Entre os mais ruidosos adeptos desta teoria conspirativa, cujos defensores são conhecidos como birthers, estava Donald Trump, que exigiu repetidamente ver a certidão de nascimento de Obama.

Mas o que revela a árvore genealógica do próprio Trump? Todos os seus avós nasceram na Europa; o pai nasceu no Bronx, no seio de uma família de imigrantes (o pai, natural da Baviera, imigrara para os EUA aos 16 anos), e a mãe nasceu em Tong, uma aldeia na Escócia, e emigrou para os EUA com 17 anos.

Friedrich Trump (1869-1918), nasceu em Kallstad, no reino da Baviera

É uma “americanidade” demasiado fresca para alguém que acusava Obama de não ser americano e que nutre um tão feroz discurso anti-imigração. Não é tudo: a sua actual mulher (a terceira), Melania, veio ao mundo como Melanija Knavs em Novo Mesto, na Jugoslávia (hoje na Eslovénia); a sua primeira mulher, Ivana, veio ao mundo como Ivana Zelníčková em Zlín, na Checoslováquia.

A lei americana exige que os candidatos a presidente tenham nascido nos EUA, mas é mais liberal em relação a outros altos cargos governamentais e é assim que encontramos entre as grandes figuras da política americana do século XX figuras como Heinz Alfred Kissinger, nascido na Baviera e mais conhecido como Henry Kissinger; Zbigniew Brzezinski, nascido em Varsóvia; Marie Jana Korbelová, nascida perto de Praga e mais conhecida como Madeleine Albright. E, claro, o governador-Terminator Arnold Schwarzenegger.

Heinz Alfred Kissinger (n. 1923) quando criança, na Alemanha. O pai era professor, mas, por ser judeu, foi despedido com a ascensão dos nazis ao poder. Em 1938, quando Heinz tinha 15 anos, a família conseguiu obter autorização para emigrar para os EUA; os familiares que não tiveram a mesma sorte pereceram quase todos no Holocausto. O que pensará Henry Kissinger da política para com os refugiados do seu amigo Trump?

Encher um continente “vazio”

Durante muito tempo prevaleceu o mito (conveniente) de que a América pré-colombiana era um continente escassamente povoado e que os emigrantes europeus, para lá de alguns atritos com populações indígenas ciosas dos seus territórios, tinham preenchido um espaço essencialmente vazio. Até ao fim do século XIX, as estimativas da população original do continente americano rondavam os 10 milhões, mas o valor tem vindo a subir, à medida que novos indícios arqueológicos e ecológicos vão surgindo, e situa-se hoje em torno dos 50 milhões (com uma grande margem de variação entre estimativas, havendo quem se aproxime dos 100 milhões).

Uma representação clássica dos nativos americanos, por Frederick Remington: “O sinal de fumo”, 1905

A prevalência dos europeus fez-se, pois, à custa dos nativos americanos, que nalgumas regiões do continente foram quase completamente eliminados. A excepção foram as regiões onde existiam unidades geopolíticas fortes: o Império Azteca (o México tem hoje 12.5% de população de origem indígena) e o Império Inca (o Perú tem 45%, a Bolívia 55% e o Equador 25%). Nas zonas onde o clima era demasiado quente, húmido e insalubre para os europeus a progressão destes foi mais lenta, mas acabou por encurralar as povoações indígenas em recantos remotos – representam no Brasil 0.4% da população. Naquele que foi o primeiro foco da instalação dos europeus – o Caribe – desapareceram quase completamente.

O declínio vertiginoso das populações de nativos americanos não se deveu somente ao confronto armado com os europeus e é bem possível que as doenças trazidas pelos europeus – varíola, sarampo, papeira, gripe, tifo, peste bubónica, tosse convulsa – tenham sido mais letais do que os seus arcabuzes e as suas lâminas de aço, como argumenta persuasivamente Jared Diamond em Guns, germs and steel (editado em Portugal como Armas, germes e aço pela Temas & Debates). As “doenças europeias”, contra as quais os europeus estavam imunizados mas que tinham efeitos devastadores entre os nativos americanos, ajudaram Hernán Cortés a derrotar o Império Azteca em 1519-21 e já tinham debilitado seriamente o Império Inca quando Francisco Pizarro chegou, em 1532, ao que é hoje o Perú.

Vítimas de varíola entre os aztecas. Desenho azteca do séc. XVI

Em muitos casos, o avanço das doenças precedeu em muitos anos a instalação dos europeus – foi o caso do sudeste dos EUA e, em particular, do vale do Mississipi, cujas terras férteis eram capazes de sustentar uma elevada densidade populacional. Ora Hernando de Soto, o primeiro europeu a pisar este território, em 1540, já “se deparou com povoados índios que tinham sido abandonados dois anos antes por os seus habitantes terem sido vitimados por epidemias” (Diamond), mas ainda encontrou algumas grandes cidades. Quando os franceses retomaram a exploração do vale do Mississipi em finais do século XVI, já todas tinham desaparecido.

Monks Mound, perto de Collinsville, Illinois. Os vales dos rios Mississipi e Ohio albergaram uma população suficientemente densa e uma civilização suficientemente sofisticada para ter erguido pirâmides e plataforma em terra, para fins cerimoniais e funerários, que são hoje designadas por “mounds”. O preconceito racial dos europeus e seus descendentes, sempre se empenhou em atribuir-lhes origens fantasiosas, por se recusarem a acreditar que povos “inferiores” fossem capazes de tais realizações

Não se pense que as doenças se disseminaram entre os nativos americanos apenas por processos naturais: os europeus trataram de vender e até oferecer aos indígenas cobertores e roupas que tinham estado em contacto com pessoas infectadas.

Diamond apresenta estimativas de um declínio de 95% das populações nativas no período de um a dois séculos após a chegada de Colombo.

Uma manta de retalhos e paradoxos

Os EUA de matriz predominante anglo-saxónica não eram uma inevitabilidade histórica e o território conheceu diversos episódios coloniais que, se tivessem vingado, poderiam ter criado um mapa bem diverso do actual (ver Esta estrada leva a Clintonville ou a Trump City?). Quem se estabeleceu primeiro na zona de Nova Iorque (Nova Amesterdão) foram os holandeses; os franceses aspiravam a dominar todo o vasto território entre o Golfo do México e o Canadá; os espanhóis, e depois os mexicanos, instalaram-se nos territórios do Sudoeste dos EUA; os russos não só anexaram o Alasca como cobiçavam a costa do Pacífico para Sul e chegaram a estabelecer colónias na Califórnia. Porém, de muitos destes sonhos coloniais não restaram mais do que vestígios na toponímia.

“Embarque dos Peregrinos”, por Robert Walter Weir, 1857

As primeiras vagas relevantes de imigração provieram da Grã-Bretanha no início do século XVII e fixaram-se na Nova Inglaterra e na Virginia. Muita desta imigração estava associada a grupos protestantes que fugiam ao ambiente de tumulto político e religioso que então grassava um pouco por toda a Europa. Os mais conhecidos são os Pilgrim Fathers, ingleses de inspiração calvinista, mas também houve Quakers, Ulster Scots (protestantes escoceses que se tinham estabelecido no Ulster) e protestantes alemães. Se é verdade que a busca de liberdade religiosa era o motivo central desta imigração, alguns destes grupos pautaram-se, por uma atitude de intolerância e intransigência relativamente às restantes religiões, naquele que é um dos muitos paradoxos da história da imigração nos EUA.

Se nalguns casos, como seja a concentração de imigrantes alemães na Pennsylvania, a distribuição dos diferentes grupos étnicos fazia-se de acordo com o acaso, noutros imperaram factores biológicos e climáticos: como explica Charles Mann no magistral 1493: A descoberta do novo mundo que Cristóvão Colombo criou (Casa das Letras), a linha que separa a zona de actividade dos mosquitos do género Anopheles, transmissores da malária, coincide com a linha que iria separar os estados esclavagistas do Sul dos EUA dos estados do Norte.

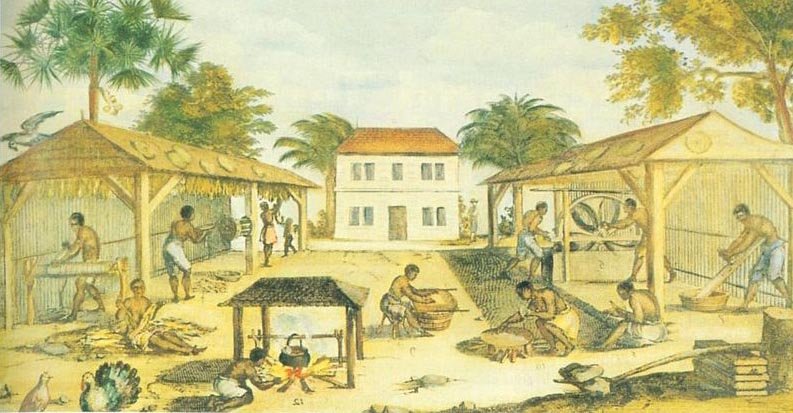

A sul dessa linha, devido às temperaturas mais elevadas, a malária era endémica e a taxa de mortalidade dos trabalhadores agrícolas europeus era muito elevada – a solução encontrada foi importar escravos da África Ocidental e Central, que eram resistentes à malária (é também a distribuição dos mosquitos transmissores de malária que explica a razão de o Brasil ter tão elevada percentagem de sangue africano e de o Uruguai, Paraguai e Argentina serem essencialmente brancos).

Gravura de 1670, representando o processamento do tabaco por escravos africanos numa plantação da Virginia

Em 1790, 14 anos depois da Declaração de Independência das 13 colónias americanas, os 3.9 milhões de habitantes dos EUA distribuíam-se assim quanto à origem: 2.100.000 ingleses, 757.000 africanos, 300.000 Ulster Scots e irlandeses, 270.000 alemães, 100.000 holandeses.

A guerra entre a Grã-Bretanha e a França de Napoleão e a guerra de 1812 entre os EUA e a Grã-Bretanha contribuíram para manter a imigração para os EUA a um nível baixo, de 6.000 pessoas por ano, até 1820-1830, começando a acelerar daí em diante. Muitos imigrantes eram atraídos pela terra barata e pelas perspectivas de desenvolvimento rápido, outros eram empurrados pela fome nos seus países, como foi o caso dos irlandeses – a Grande Fome de 1845-49, resultante da praga da batateira , fez com que, entre os 1.7 milhões de imigrantes que chegaram aos EUA entre 1841 e 1850, 780.000 fossem irlandeses.

A maior parte destes imigrantes entravam pelos portos do Nordeste, mas a descoberta de ouro na Califórnia, em 1849, atrairia nos anos seguintes àquele estado imigrantes da zona do Pacífico: China, América Latina, Austrália.

No período 1820-1880 chegaram aos EUA 3 milhões de pessoas vindas de territórios germânicos (não sendo todas necessariamente alemãs), 2.8 milhões da Irlanda, 2 milhões da Grã-Bretanha, 1 milhão do Império Austro-Húngaro, 750.000 do Canadá (um movimento que se fez sobretudo do Québec para a Nova Inglaterra), 230.000 da China.

O progresso tecnológico impulsionou a imigração de várias formas: o aperfeiçoamento dos navios a vapor tornou as viagens transatlânticas mais baratas, rápidas e seguras e alguma mecanização, ainda que incipiente, da agricultura arcaica do Império Russo e da Europa meridional, criou desemprego nas zonas rurais, factores que contribuíram para aumentar e diversificar o caudal de imigração rumo aos EUA. Os dados para o período 1880-1930 contabilizam a entrada nos EUA de um total de 27 milhões de imigrantes, 12 milhões dos quais entraram pela Estação de Imigração de Ellis Island, Nova Iorque.

[Imigrantes desembarcam na Estação de Imigração de Ellis Island, Nova Iorque, Julho de 1903, num filme da Thomas A. Edison Inc.]

Deste total, 4.6 milhões de procediam de Itália, 4 milhões do Império Austro-Húngaro, 3.3 milhões do Império Russo, 2.8 milhões do Império Germânico, 2.3 milhões da Grã-Bretanha, outros tantos do Canadá, 1.7 milhões da Irlanda e 1.1 milhões da Suécia. Só na década de 1880-90, 9% da população norueguesa imigrou para os EUA.

Mulberry Street, Little Italy, Nova Iorque, c. 1900

Entre os imigrantes dos impérios Austro-Húngaro e Russo existia uma elevada quantidade de polacos (o maior grupo entre os povos da Europa Central) e de judeus (2.5 a 4 milhões), que fugiam de uma sociedade onde muitas actividades lhes estavam vedadas, onde eram cidadãos de segunda categoria e onde o anti-semitismo propiciava a frequente ocorrência de pogroms.

Família de imigrantes polacos no trabalho agrícola, perto de Baltimore, Julho de 1909, em foto (colorida à mão) de Lewis Hine, que fez um extraordinário trabalho de documentação das condições de trabalho nos EUA no início do século XX

Na viragem dos séculos XIX-XX começaram a chegar imigrantes libaneses e sírios, maioritariamente cristãos, levando ao surgimento de uma Little Syria em Nova Iorque.

Restrições à imigração com base étnica e religiosa

Em meados do século XIX surgiu o primeiro movimento contra grupos específicos de imigrantes: os “nativistas”, de credo protestante, estavam alarmados perante a chegada de números crescentes de católicos irlandeses e alemães, que viam como tendo crenças contrárias aos “valores americanos” e sendo controlados pelo papa. Os nativistas envolveram-se em alguns tumultos e incendiaram uma ou outra igreja católica, mas não conseguiram limitar legalmente ou desincentivar a imigração de católicos. Seja como for, as contradições do movimento “nativista” eram evidentes: os seus membros não eram “americanos de velha cepa”, mas protestantes irlandeses e alemães recém-chegados e que tinham trazido com eles o ressabiamento contra os vizinhos de crença católica.

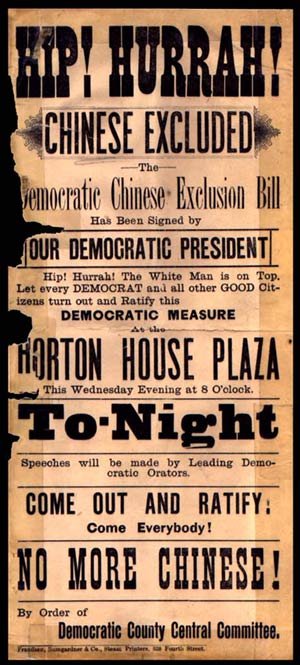

A primeira restrição à entrada de imigrantes baseada em critérios étnicos surgiu em 1882, com o Chinese Exclusion Act, que seria renovado em 1892 e 1902, mas não foi capaz de impedir que as entradas de chineses prosseguissem, agora através da fronteira canadiana.

Cartoon sobre a restrição à entrada de chineses nos EUA: as lavandarias eram, com os restaurantes, as actividades a que os chineses se consagravam na Califórnia, o que explica que o lavador chinês seja perseguido por uma máquina de lavar roupa primitiva

Na verdade, a Califórnia tentara, logo em 1858, decretar a interdição de entrada no estado de pessoas de “raça chinesa ou mongol”, mas a lei fora invalidada pelo Supremo Tribunal e, a partir de 1875, o governo federal chamaria a si a autoridade exclusiva de regulação da imigração.

A razão para a exclusão dos chineses soa familiar aos ouvidos de hoje: eram acusados de baixar os salários (pois aceitavam trabalhar por quantias irrisórias) e roubar empregos aos americanos. Mas a polémica em torno do Chinese Exclusion Act revelava que para lá de considerações económicas, a decisão tinha também raízes no mais puro racismo.

A interdição estender-se-ia em 1924 aos naturais de todos os países asiáticos e o Chinese Exclusion Act só seria revogado em 1943)

Um cartaz de 1882 congratula-se com o Chinese Exclusion Act: “Hip! Hurrah! O Homem Branco triunfa. Que cada um dos Democratas e todos os outros Bons Cidadãos compareçam e ratifiquem esta Medida Democrática”

1917 viu surgir uma lei que impunha aos imigrantes saber ler e escrever, de forma a restringir a entrada de trabalhadores sem habilitações. Foi também o ano de viragem na percepção dos americanos em relação aos imigrantes: a entrada dos EUA na I Guerra Mundial, desencadeou uma onda de fervor nacionalista e patriotismo histérico, alimentada pela feroz campanha anti-germânica da administração Woodrow Wilson. A perseguição aos americanos de origem germânica (só inferiores em número aos americanos de origem inglesa) assumiu umas vezes proporções burlescas – rebaptizou o sauerkraut como “Liberty cabbage” e o hamburger como “Liberty steak”, excluiu compositores alemães dos programas de concertos, proibiu o uso do alemão ao telefone ou em ajuntamentos de três ou mais pessoas – e outras vezes causou despedimento de trabalhadores e falência de empresas.

Porém, as duas principais leis sobre imigração surgidas no pós-guerra tinham por alvo não os alemães mas os povos da Europa do Sul e de Leste. O Emergency Quota Act, de 1921, e do Immigration Act, de 1924, moldavam as quotas de entrada de imigrantes em função da percentagem de residentes de cada país nos EUA o que favorecia os países da Europa do Norte, cujas comunidades tinham crescido ao longo de muito tempo, face aos países da Europa do Sul e de Leste, cujo surto migratório era mais recente e, logo, menos expressivo.

Um exemplo bastará para se perceber as consequências desta legislação: na primeira década do século XX, o ritmo da imigração italiana nos EUA fora de 200.000 pessoas/ano; a nova lei impunha uma quota máxima de 4000/ano. O resultado foi, como era pretendido pelo legislador, uma substancial redução nas entradas de europeus do Sul e de Leste.

O presidente Calvin Coolidge, um dos mais ineptos que já passou pelo cargo, assina vários decretos, incluindo o Immigration Act, no jardim da Casa Branca, a 4 de Setembro de 1924

Estas leis de imigração invocavam a necessidade de preservar a matriz essencial da sociedade americana e os pressupostos eram de natureza racista: visavam restringir a entrada de povos mediterrânicos e eslavos e judeus, considerados racialmente inferiores, de forma a evitar que os WASP (White Anglo-Saxon Protestant) fossem ultrapassados demograficamente.

Um dos mapas incluídos em The passing of the great race, mostrando a “Presente [1916] distribuição das raças europeias”: “nórdicas” a vermelho, “alpinas” a verde, “mediterrânicas” a creme

Alguma da argumentação em favor destas leis estribava-se no livro The passing of the great race, or The racial basis of European history (1916), de Madison Grant, que defendia a superioridade da raça nórdica. O livro era um chorrilho de fantasias, preconceitos e pura idiotice, mas a argumentação pseudo-científica em que vinha envolto conferiram-lhe uma inusitada credibilidade e divulgação (viria também influenciar o pensamento racista de Hitler, que se lhe referia como “a minha Bíblia” e escreveu pessoalmente a Grant a agradecer-lhe).

O Immigration Act bloqueava também a imigração proveniente da Ásia, mas era omisso quanto à América Latina. Porém, a partir de 1929, a Grande Depressão encarregar-se-ia de fazer muitos imigrantes mexicanos regressar ao seu país e de dissuadir potenciais imigrantes vindos de outras proveniências.

Campo de trabalhadores agrícolas mexicanos, Imperial Valley, Califórnia, 1935: na década de 1920, ¾ dos trabalhadores agrícolas da Califórnia eram mexicanos e a maior parte deles foi “importada” pelos empresários agrícolas, pois sabiam que eram tão pobres que aceitariam trabalhar por uma fracção da remuneração de um trabalhador branco. Foto de Dorothea Lange

As leis de imigração foram cumpridas tão escrupulosamente que mesmo quando a Alemanha nazi começou a perseguir sistematicamente os judeus, os EUA – que tantas vezes são vistos, à esquerda e à direita, como uma plutocracia controlada por judeus – não mostraram abertura para flexibilizar as suas quotas de imigração. Não é que a maioria das outras nações se tenha portado melhor: na conferência de Évian, em Julho de 1938 – numa altura em que Hitler ainda estava disposto a deixar sair os judeus – só a Costa Rica e a República Dominicana se mostraram dispostas a aceitar refugiados judeus.

O delegado americano, Myron Taylor, discursa na Conferência de Évian

Só após a II Guerra Mundial, houve uma mudança de política, por pressão do presidente Harry Truman, com o Displaced Persons Act, de 1948, a abrir portas a cerca de 400.000 refugiados supranumerários em relação às quotas, a que se seguiriam mais 200.000 nos anos subsequentes.

O Immigration and Nationality Act de 1965 (também conhecido como Hart-Celler Act), da administração Lyndon Johnson, foi outro passo no sentido de uma política mais humanitária, ao abolir os sistema de quotas e colocar todos os países em igualdade.

A lei causou uma reviravolta no padrão de imigração: no período 1965-2000, foi a seguinte a distribuição por país de origem: México 4.3 milhões, Filipinas 1.4 milhões, Coreia do Sul 760.000, República Dominicana 750.000, Índia 740.000, Cuba 720.000, Vietnam 700.000, Canadá 650.000.

Donald Trump contra “the bad hombres”

O discurso anti-imigração foi um dos eixos principais da campanha eleitoral de Donald Trump e inclui tiradas que ficaram célebres como a de associar os imigrantes mexicanos a violadores, traficantes de droga e, genericamente, a “bad hombres”. De pouco serviu que lhe fosse apontada as contradições de, por duas vezes, se ter casado com imigrantes e de as suas empresas não só darem trabalho a imigrantes como os terem importado activamente (1256 em 15 anos, segundo apurou a CNN) ao abrigo de programas de concessão de vistos, ou a ausência de provas para a estimativa inflacionada que brandiu de 30-34 milhões de imigrantes ilegais (serão 11-12 milhões): a retórica granjeou-lhe muitos votos.

Um “bad hombre” e um “bad niño”? Trabalhadores mexicanos na colheita da cenoura, Imperial Valley, Califórnia, 1935. Foto de Dorothea Lange

O website de Donald Trump deixa clara a sua visão quanto às políticas de imigração: “Dar prioridade aos empregos, salários e segurança dos americanos; estabelecer novos controlos de imigração que façam subir os salários e assegurem que a oferta de emprego seja dirigida em primeiro lugar aos trabalhadores americanos; proteger o bem-estar económico dos imigrantes legais que já vivem no país pela restrição da entrada de imigrantes ilegais”.

O plano que permite concretizar esta visão tem como ponto 1 o “início imediato da construção de um muro físico impenetrável na fronteira Sul, que será pago pelo México”. O ponto 6 prevê a “suspensão da emissão de vistos em qualquer local onde não possa ser exercida uma triagem adequada, até que mecanismos comprovadamente eficazes possam ser postos em funcionamento”.

Os políticos são sistematicamente acusados de, uma vez eleitos, esquecerem as promessas eleitorais, mas, infelizmente, esse não parece ser o caso de Donald Trump. A execução do ponto 1 foi posta em marcha cinco dias após a tomada de posse, no dia 25 de Janeiro – o que fez o presidente mexicano cancelar a visita a Washington que tinha programado – e a do ponto 6, dois dias depois, através da ordem executiva “Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States” (Proteger a Nação da Entrada de Terroristas Estrangeiros nos Estados Unidos”; para mais detalhes ver Sete perguntas para entender o fecho de fronteiras de Trump). Na verdade, a ordem executiva vai mais longe do que o ponto 6, pois suspende as entradas, independentemente da existência de vistos já emitidos, e diz respeito a cidadãos do Iraque, Iémen, Irão, Líbia, Síria, Somália e Sudão. A medida foi anunciada como resultando das lições aprendidas com os ataques de 11 de Setembro, mas revela dificuldades de aprendizagem no domínio da geografia, já que os 19 terroristas que perpetraram esses atentados provinham da Arábia Saudita (15), Emiratos Árabes Unidos (2), Egipto (1) e Líbano (1). Os autores dos outros atentados terroristas de inspiração fundamentalista muçulmana ocorridos nos EUA também não provêm da lista de países banidos: os da maratona de Boston, em 2013, vieram do Quirguistão, os do ataque em San Bernardino, em 2015, do Paquistão e o da discoteca de Orlando, em 2016, do Afeganistão.

[Donald Trump, 7 de Dezembro de 2015]

A 7 de Dezembro de 2015, na campanha para as eleições primárias do Partido Republicano, Trump tinha prometido a “completa e total [sic] interdição à entrada de muçulmanos nos EUA”. A promessa suscitou reacções negativas e não faltou quem apontasse que era inconstitucional, por impor uma discriminação baseada na crença religiosa. Já houve menos gente a apontar a sua inexequibilidade: a crença religiosa não exibe necessariamente sinais exteriores conspícuos, pelo que seria difícil ao pessoal dos serviços de imigração nos aeroportos distinguir os que acreditam em Alá o Misericordioso dos que acreditam em Ganesh, em Darth Vader ou em Elvis.

Talvez esta consideração prática seja a que tenha levado a que a ordem executiva Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States tenha por critério a nacionalidade, o que significa que também os yazidis iraquianos, os bahá’is iranianos, os cristãos sírios ou os animistas sudaneses estão proibidos de entrar nos EUA (o que dá razão a Trump quando retorquiu: “isto não é uma interdição aos muçulmanos, ao contrário do que se tem afirmado nos media”).

Se as restrições à imigração baseadas em país de origem são objectivas e fáceis de aplicar, o mesmo não se passa com as que se baseiam nas convicções íntimas, políticas ou religiosas. Em 1950, com a Guerra Fria a aquecer e os EUA envolvidos na Guerra da Coreia, foi aprovado o Internal Security Act, que interditava a entrada nos EUA a comunistas, por estes poderem envolver-se em actividades “que poderiam ser prejudiciais ao bem público e pôr em risco o bem-estar ou a segurança dos EUA”.

A ideia de proteger os EUA do terrorismo, da sabotagem ou da espionagem através deste tipo de disposições tem algo de cómico: não será natural que quem pretenda entrar nos EUA movido por intenções malévolas tente passar despercebido e simule possuir convicções opostas às que o animam? Esperariam os legisladores que o agente soviético encarregue de controlar o movimento de navios de guerra na base naval de San Diego escrevesse no formulário dos serviços de imigração que fez parte dos Pequenos Outubristas, dos Jovens Pioneiros e do Komsomol e que tinha O capital como livro de cabeceira? Ou que o fundamentalista islâmico que planeia fazer ir pelos ares o Capitólio admita que frequentou uma madrassa no Waziristão e que não pretende descansar enquanto houver uma parcela do mundo que não esteja submetida à sharia?

O que faz a América grande?

O que define a imagem da América perante os americanos e perante o mundo? A economia pujante e o poderio militar, sem dúvida, mas também os filmes de Hollywood, o jazz, os artistas e escritores, os cientistas, os grandes estadistas, os pioneiros das novas tecnologias digitais.

O mais famoso artista plástico americano do século XX era filho de um imigrante eslovaco chamado Ondrej Warhola – o mundo ficou a conhecê-lo por Andy Warhol; Marcus Rothkowitz nasceu em Dvinsk (então no Império Russo, hoje na Letónia) e assinou os seus quadros como Mark Rothko; Arshile Gorky, o pai do expressionismo abstracto americano, era um arménio chamado Vostanik Manoug Adoian que imigrou para os EUA aos 16 anos, em 1920; o outro nome cimeiro da pintura americana do pós-guerra é o de Willem de Kooning, nascido em Roterdão e que entrou nos EUA, aos 22 anos, como imigrante ilegal, a bordo de um navio britânico.

Julia Warhola com dois dos filhos, John (esquerda) e Andrew (direita), em 1931. O marido de Julia, Ondrej Warhola imigrou para os EUA em 1914 e, como tantos outros imigrantes, acabou a fazer um trabalho sujo e perigoso: era mineiro de carvão. Julia Warhola juntou-se ao marido nos EUA em 1921, levando consigo o filho mais velho, Paul (Pavol), que nascera ainda em Mikó, na Eslováquia

No mundo da literatura e da imprensa, Joseph Pulitzer e o cartoonista Thomas Nast nasceram na Alemanha, o Prémio Nobel da Literatura Isaac Bashevis Singer era um judeu polaco e o Prémio Nobel da Literatura e Prémio Pulitzer Saul Bellow nasceu no Canadá de pais judeus provenientes do que é hoje a Lituânia. Joseph Brodsky nasceu em Leningrado; Arianna Huffington nasceu em Atenas como Arianna Stasinopoúlou.

Muitos dos cidadãos americanos que mais se distinguiram como intérpretes de música clássica não nasceram nos EUA: Vladimir Horowitz, Isaac Stern, Rudolf Serkin, Eugene Ormandy (Jeno Blau), George Szell (György Széll), Emanuel Ax e Yo-Yo Ma. Leonard Bernstein era filho de imigrantes judeus ucranianos. Os hinos e marchas mais populares dos EUA, como “The stars and stripes forever” e “The liberty bell”, foram compostos por John Philip Sousa, filho de João António de Sousa, nascido em Sevilha numa família de origem açoriana e espanhola.

[Tão americana como a apple pie, só “The stars and stripes forever”, a que, em 1987, Congresso consagrou oficialmente como Marcha Nacional dos Estados Unidos da América. É aqui interpretada, num registo de 2009, pela U.S. Marine Band, instituição que o filho de imigrantes John Philip Sousa liderou entre 1880 e 1892]

A mais famosa editora de jazz de sempre, a Blue Note, foi fundada em 1939 por dois imigrantes judeus berlinenses, Alfred Loewe e Frank Wolff (mais conhecidos como Alfred Lion e Francis Wolff), e um dos pianistas mais influentes e prolíficos dos anos de ouro da editora (as décadas de 50-60), tinha por pai um imigrante cabo-verdiano chamado João Tavares Silva, tendo o filho escolhido o nome artístico de Horace Silver. Também eram imigrantes cabo-verdianos os pais de Paul Gonsalves, saxofonista que desempenhou papel fulcral na orquestra de Duke Ellington. Dois dos mais prestigiados e premiados músicos de jazz americanos da actualidade, o pianista Vijay Iyer e o saxofonista Rudresh Mahanthappa são filhos de imigrantes indianos.

Os musicais mais famosos da Broadway e as canções imortais do American Songbook foram obra de compositores e letristas como Jacob e Israel Gershovitz (mais conhecidos como George e Ira Gershwin), que eram filhos de imigrantes judeus russos; Israel Isidore Balin (Irving Berlin), um judeu russo; Chaim (ou Hyman) Arluck (Harold Harlen) era filho de imigrantes judeus russos; Lorenz Hart e Jerome Kern eram filhos de imigrantes judeus alemães; Friedrich Löwe (Frederick Loewe) era um judeu nascido em Berlim.

Os pais do mais influente compositor americano do século XX: Moishe Gershovitz, nascido em São Petersburgo, e Roza Bruskina, natural de Vilnius, casaram-se em Nova Iorque em 1895

Os realizadores dos Anos de Ouro de Hollywood foram, maioritariamente, imigrantes vindos da Europa Central: o judeu alemão Samuel Wilder (Billy Wilder), o alemão Fritz Lang, o alemão Hans Detlef Sirk (Douglas Sirk), o húngaro Mihaly Kertesz (Michael Curtiz), Wilhelm Weiller, nascido na Alsácia (então alemã) e mais conhecido como William Wyler; o alemão Ernst Lubitsch; George Cukor, filho de imigrantes judeus húngaros; Joseph L. Mankiewicz, filho de imigrantes judeus alemães; Jonas Sternberg, um judeu nascido em Viena que adoptou o aristocrático nome de Josef von Sternberg; o judeu Otto Preminger, nascido na Bukovina, então parte do Império Austro-Húngaro. Frank Capra nasceu na Sicília como Francesco Rosario Capra; Elia Kazan nasceu em Istambul de pais gregos e chamava-se Elias Kazantzoglou; Rouben Mamoulian nasceu em Tbilisi, na Geórgia, de pais arménios; e Charlie Chaplin e Alfred Hitchcock, convém não esquecê-lo, eram britânicos.

O húngaro Mihaly Kertesz (sentado), medita sobre o melhor enquadramento para a actriz Lil Dagover (uma alemã), durante a rodagem de Spy, em 1932. Kertesz tinha rodado 64 filmes na Europa quando foi convidado para Hollywood, onde rodaria mais uma centena, maioritariamente para a Warner Bros., sob o nome de Michael Curtiz

Também alguns dos principais estúdios de Hollywood foram fundados por imigrantes ou filhos de imigrantes: é o caso dos quatro irmãos Wonsal, filhos de judeus polacos, os mais velhos nascido ainda na Polónia (então parte do Império Russo) e os mais novos no Canadá, que entraram na história como Warner Brothers; e de Lazar Meir, um judeu bielo-russo mais conhecido como Louis B. Mayer e fundador da Metro-Goldwyn-Mayer. O pai do “Método” e o fundador do Actors Studio foi um judeu de Budzanów (então parte do Império Austro-Húngaro, hoje na Ucrânia) chamado Israel Strassberg (mais conhecido como Lee Strasberg) e as bandas sonoras mais célebres dos tempos áureos de Hollywood foram obra de imigrantes ou dos seus filhos: Max Herman, filho de imigrantes judeus russos (é conhecido como Bernard Herrmann); Dimitri Tiomkin, um judeu ucraniano; Erich Wolfgang Korngold, um judeu nascido em Brno (então parte do Império Austro-Húngaro).

Que dizer da supremacia americana em tecnologia bélica e aeroespacial? Boa parte dos cientistas que deram contributos decisivos para o desenvolvimento da primeira bomba nuclear tinham nascido na Europa (Albert Einstein, Enrico Fermi, Leo Szilard) e Robert Openheimer, o cientista mais influente do Projecto Manhattan, era filho de imigrantes judeus alemães. O programa espacial americano nasceu do trabalho do alemão Wernher von Braun e da sua equipa de Peenemünde (neste caso foram as autoridades americanas que forçaram a sua “imigração”).

Teriam os americanos sido os primeiros a colocar um homem na Lua sem Wernher von Braun? O engenheiro aeroespacial alemão surge (à direita) nesta foto de 1954 na companhia do americaníssimo Walt Disney… ou talvez não tão americano assim, já que o seu pai, Elias Disney, nasceu no Canadá e era filho de imigrantes irlandeses

Nikola Tesla nasceu na Sérvia, John von Neumann (János Neumann) na Hungria, Igor Sikorski na Ucrânia. Um terço dos americanos galardoados com Prémios Nobel entre 1990 e 2004 eram imigrantes. Um em cada quatro engenheiros e cientistas a trabalhar nos EUA em 2006 não tinham nascido nos EUA. Os cidadãos americanos representaram (dados de 2006) 41% dos doutoramentos em matemática, 40% dos doutoramentos em física e 30% dos doutoramentos em engenharia – os restantes doutorados nasceram fora dos EUA. 70% dos finalistas da edição de 2011 do Intel Science Talent Search, um prestigiado concurso anual para alunos do ensino secundário americano, em curso desde 1942 (e patrocinado pela Westinghouse até 1995), eram imigrantes ou filhos de imigrantes (números de Charles Hirschman em The contributions of immigrants to American culture, 2013).

O presidente Obama no meio de alguns dos finalistas do Intel Science Talent Search de 2015. Registe-se que, dos 12 rapazes e raparigas que surgem no enquadramento, só três têm traços caucasianos e, ainda assim, nada nos garante que tenham nascido nos EUA. Terá a foto sido orquestrada ou manipulada pelas mesmas entidades anti-patrióticas que esvaziaram as fotos da multidão presente em Washington na tomada de posse de Donald Trump?

Face a estes números, compreende-se que os empresários do sector tecnológico americano tenham ficado preocupados com as restrições à imigração anunciadas por Trump. Mas talvez Trump se defenda sugerindo que a opinião daqueles é enviesada, já que os bilionários de Silicon Valley são, também eles, forasteiros ou filhos de forasteiros: o pai biológico de Steve Jobs nasceu na Síria; Sergey Brin, o co-fundador da Google, em Moscovo; Jerry Yang, co-fundador da Yahoo!, em Taipei; Jan Koum, co-fundador da WhatsApp, em Kiev; Ben Huh, da Cheezeburger Network, na Coreia do Sul; Vinod Khosla, da Sun Microsystems, na Índia; Peter Thiel, co-fundador da PayPal, em Frankfurt, e Max Levchin, co-fundador da mesma empresa, na Ucrânia. O visionário Elon Musk, da SpaceX e da Tesla Motors, nasceu na África do Sul de pais canadianos.

Os EUA devem muita da sua grandeza à capacidade ímpar que têm revelado para acolher e integrar imigrantes, mas Donald Trump parece querer encaminhar o país para o isolamento e auto-suficiência. É provável que o homem cujo slogan de campanha foi “Make America great again” fique na história como o presidente que mais fez a América minguar.