Índice

Índice

O presente artigo é o último de uma série de três a propósito da 28.ª Conferência sobre Alterações Climáticas da ONU, que tem lugar no Dubai entre 30 de Novembro e 12 de Dezembro

Os artigos anteriores podem ser lidos aqui:

- Dubai: A história, a política, os números e o paradigma da insustentabilidade

- COP28: A estrada traiçoeira para a mobilidade “verde”

Alguns dos assuntos abordados nesta série foram tratados em textos publicados quando da realização das duas COPs anteriores.

A pretexto da COP26:

A pretexto da COP27:

- Alterações climáticas: A COP-27 ergue a tenda em Sharm El Sheikh)

- Alterações climáticas e fontes de energia: Soluções miraculosas e truques de prestidigitação)

- Alterações climáticas, ideologia e sectarismo: O que está afinal em jogo em Sharm El Sheikh?)

- Alterações climáticas: Estaremos todos no mesmo barco?)

O que aconteceu desde a última COP

Em Setembro de 2023, o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak anunciou o adiamento de algumas metas de descarbonização com que o Reino Unido se tinha comprometido, bem como o afrouxamento de outras medidas de cariz ambiental, o que causou desalento entre cientistas e ambientalistas e surpresa entre jornalistas e comentadores, o que leva a crer que não têm estado atentos aos actos e palavras dos conservadores britânicos na área do ambiente (ver capítulos “O governo-modelo de Liz Truss” e “Como reverter o aquecimento global com palavras” em Alterações climáticas: Estaremos todos no mesmo barco?). Sunak justificou a adopção de medidas menos exigentes com os custos que as medidas de transição energética previstas iriam ter para os cidadãos britânicos, como se só agora se tivesse descoberto que a transição energética iria ter custos para os cidadãos. A nova abordagem ao combate às alterações climáticas surgiu embrulhada no slogan “Decisões de longo prazo para um futuro radioso”, um slogan que se diria cunhado pelo Ministério da Propaganda da Coreia do Norte, ou pelo Ministério da Verdade do romance 1984, de George Orwell.

Outra justificação apresentada por Rishi Sunak para o relaxamento das medidas de descarbonização retomou um velho argumento seu – o de que o país pode permitir-se essa “folga” por ter tido um desempenho exemplar. Afirmou Sunak que “o Reino Unido está muito à frente dos outros países no que toca à neutralidade carbónica. Tivemos a redução mais rápida dos gases com efeito de estufa do G7”. Houve quem se propusesse averiguar a veracidade desta proclamação e, cotejando os números do Reino Unido com os dos restantes países do G7, concluísse que Sunak falara verdade e desse o assunto por encerrado.

Porém, há muitas formas de iludir com estatísticas e Sunak, que já tem alguns anos de traquejo na política e antes trabalhou para a Goldman Sachs e para empresas de gestão de fundos de investimento, tem a escola toda. Acontece que a redução de 48.7% nas emissões de gases de efeito de estufa do Reino Unido entre 1990 e 2022 resultou muito menos da aplicação activa de medidas de descarbonização da economia, do que de um vertiginoso processo de desindustrialização. O país que lançou a Revolução Industrial e a liderou durante muito tempo viu o peso da indústria transformadora no PIB declinar ao longo da segunda metade do século XX e no século XXI: em 1948 representava 48% do PIB, em 2013 era de 13% e em 2023 era de 9%, o que fez o Reino Unido cair, em 2022, para o 9.º lugar do ranking da produção industrial, com 1.8% do total global.

A aciaria W. Barrows & Sons, em Tipton, c.1870. Tipton e Dudley são as duas cidades centrais da região conhecida como Black Country

O país enfarruscado de outrora, cujo símbolo era o Black Country, nas West Midlands, que foi o berço da Revolução Industrial e cujo nome deriva da poluição atmosférica maciça resultante das inúmeras minas de carvão e unidades de fabrico de coque, ferro, aço, tijolos e vidro que o pontuavam, está a transformar-se num imaculado e cintilante centro financeiro, devotado à circulação, parqueamento e lavagem de capitais de todo o planeta, e num aprazível local de residência, lazer e compras para milionários de todas as proveniências; e, claro, passou a importar os bens transaccionáveis que dantes produzia, transferindo assim a sua factura carbónica para o exterior.

A economia britânica continua a figurar entre as maiores do mundo, mas passou a ser dominada pelo sector dos serviços, que tem emissões de carbono muito inferiores às da indústria transformadora. Deve ainda destacar-se que a indústria transformadora britânica que fechou portas, ou foi deslocalizada para a Europa de Leste ou para a Ásia, foi sobretudo aquela que produz maiores emissões de carbono: fabrico de aço e de veículos, metalomecânica, estaleiros navais (só a indústria aeronáutica continua pujante, ocupando o 2.º lugar do ranking mundial, atrás dos EUA).

A ardilosa proclamação de virtude carbónica feita por Sunak merece ser realçada, pois é reveladora 1) dos malabarismos estatísticos a que governos e grandes empresas recorrem sistematicamente para criar a ilusão de que estão devotados à luta contra as alterações climáticas e 2) da facilidade com que os “fact checkers” se deixam engazopar.

Um dos derradeiro redutos da outrora formidável indústria britânica do aço: a Scunthorpe Steelworks, no Lincolnshire

Em Agosto de 2023, por iniciativa do presidente brasileiro Lula da Silva, teve lugar em Belém do Pará a Cúpula da Amazónia. O presidente colombiano Gustavo Petro desafiou o anfitrião a incluir na declaração final o compromisso com a cessação da exploração de petróleo na Bacia Amazónica. Lula da Silva esquivou-se e alijou responsabilidades: “Não se pode falar de florestas tropicais e mudanças do clima sem tratar da responsabilidade histórica dos países desenvolvidos. Foram eles que, ao longo dos séculos, mais delapidaram recursos naturais e mais poluíram o planeta”. O remoque talvez tivesse como destinatário os EUA, mas a potência europeia que colonizou o Brasil entre 1500 e 1822 também terá ficado com as orelhas a arder. A Declaração de Belém não só não incluiu a interdição da extracção de hidrocarbonetos, como não assumiu compromissos de limitação da agricultura intensiva nem da pecuária e deixou a fixação das metas de redução da desflorestação ao critério de cada país – o Brasil, por exemplo, apenas prevê cessar a desflorestação em 2030. O desfecho nada teve de inesperado: é esta a sina das cimeiras sobre ambiente.

No início de Novembro, o Brasil anunciou que a desflorestação da Amazónia em 2023 (sob o mandato de Lula da Silva) foi, até à data, muito inferior ao registado em 2022 (com Jair Bolsonaro como presidente), ano em que atingiu 11.600 km2. Estima-se que a desflorestação em 2023 será a mais baixa dos últimos seis anos, rondando os 7000 km2. Se se mantiver esta cadência até 2030, perder-se-ão “apenas” mais 49.000 km2 de floresta amazónica, ou seja, o equivalente a mais de metade da área de Portugal (para se ter ideia do que esta perda representa em termos de biodiversidade, capacidade de armazenamento de carbono e perturbação do ciclo hidrológico ver Para que serve afinal a Amazónia?). Bolsonaro foi desastroso para a defesa do ambiente no Brasil, mas será ingénuo pensar que Lula da Silva é uma espécie de David Attenborough.

Terra Indígena Porquinhos, Maranhão, Amazónia Brasileira, 2017

O relatório de Agosto de 2023 da Agência Internacional de Energia (IEA, na sigla inglesa) estimou que a procura mundial de petróleo em 2023 irá atingir 102.2 milhões de barris/dia – um aumento de 2.2 milhões de barris/dia face a 2022 e o valor mais alto jamais registado. O consumo total do ano de 2023 será, portanto de 37.300 milhões de barris; o consumo total em 1997, ano em que foi assinado o Protocolo de Kyōto, foi de 26.700 milhões de barris, o que dá ideia da eficácia dos compromissos internacionais para enfrentar a crise climática.

A 12 de Novembro, a OPEP anunciou que “a procura mundial de petróleo continua a mostrar solidez e resiliência e está a ter no quarto trimestre um crescimento melhor do que o esperado” (entenda-se: “melhor” não para a comunidade internacional ou para o planeta, mas para os países da OPEP). A estimativa do aumento da procura global de petróleo para 2024, que, em Agosto, a IEA colocara nos 1.1 milhões de barris/dia, foi revista para 2.5 milhões de barris/dia, o que talvez permita ao fundo soberano dos Emirados Árabes Unidos comprar mais um clube da Premier League ou aos clubes sauditas aliciar mais alguns jogadores de topo das ligas europeias.

O Aeroporto de Frankfurt, o 4.º mais movimentado da Europa, registou 49 milhões de passageiros em 2022, ainda abaixo do pico de 71 milhões de passageiros em 2019, mas irá inaugurar em 2026 um terceiro terminal (de 4000 milhões de euros), que permitirá expandir a sua capacidade total para 95 milhões de passageiros/ano. A obra insere-se numa tendência de dilatação da capacidade aeroportuária (por criação de novos aeroportos ou expansão dos já existentes) um pouco por todo o mundo. Uma curiosidade: entre os 330 destinos que o Aeroporto de Frankfurt serve, o que está em primeiro lugar nas rotas extra-europeias (em número de passageiros) é o Dubai. O Dubai é também o principal destino dos voos extra-europeus do Aeroporto de Schiphol/Amesterdão (o 3.º mais movimentado da Europa) e o 2.º destino dos voos extra-europeus do Aeroporto de Heathrow/Londres (o mais movimentado da Europa).

Terminal 2 do Aeroporto de Frankfurt

No início de 2023 foi anunciado que, no ano transacto, passaram pelos aeroportos europeus 1940 milhões de passageiros, o que é cerca do dobro do tráfego de 2021 mas está ainda 21% abaixo do registado em 2019. A recuperação do tráfego aéreo prosseguiu ao longo de 2023, esperando-se que o ano encerre com 2300 milhões de passageiros, ou seja 95% do volume de 2019, e estima-se que em 2024 atinja os 2500 milhões de passageiros, superando marginalmente os níveis pré-pandemia.

No espaço da União Europeia, o combustível para aviação continua isento de impostos, tal como determina a Directiva da Tributação da Energia, de 2003, que nunca foi seriamente questionada em 20 anos.

Em Julho de 2023, ocorreu um golpe de estado no Níger, que levou à deposição do presidente legitimamente eleito, Mohamed Bazoum. Os golpes de estado são correntes nesta região de África, mas este poderá colocar em relevo uma das fragilidades do plano de descarbonização da União Europeia: a sua dependência da electricidade gerada pelas 56 centrais nucleares francesas, que por sua vez dependem de urânio importado. O Níger é o 6.º maior produtor mundial de urânio (já foi o 4.º) e um dos principais fornecedores da França. Na altura do golpe, Yevgeny Prigozhin, o (entretanto falecido) líder do Grupo Wagner (que tem tido papel relevante na desestabilização desta parte de África), deu a sua aprovação ao derrube de Bazoum, que descreveu como um passo na luta dos nigerinos contra os “colonizadores” (leia-se: França). A junta militar que tomou o poder no Níger fez um pedido de auxílio ao Grupo Wagner e as manifestações populares de apoio ao golpe têm gritado “morte à França” e “viva Putin”. É bom recordar que o urânio, bem como os metais e “terras raras” necessários à transição energética provêm maioritariamente de África, China, Rússia e ex-repúblicas soviéticas.

A mina de Imouraren, no Níger, possui as maiores reservas de urânio em África e as segundas maiores do mundo

O Secretário-Geral da ONU continuou a produzir afirmações melodramáticas sobre a crise climática: em Julho de 2023, avisou que “a era do aquecimento global terminou; começou a era da ebulição global”; em Setembro, na Cimeira da Ambição Climática, em Nova Iorque, anunciou que “a humanidade abriu as portas do inferno”; e, poucos dias antes do início da COP28, numa visita à Antártida para “ver com os meus próprios olhos o impacto mortal da crise climática”, alertou que “a Antártida está a acordar e o mundo tem de acordar”. As alocuções de António Guterres sobre a crise climática são, invariavelmente, proferidas em tom grave e dramático e recorrem a hipérboles lúgubres e metáforas batidas e grandiloquentes, crendo, provavelmente, que funcionarão como um toque a rebate – todavia, o que geram é enfado e indiferença.

Em entrevista a Christiane Amanpour, na CNN, em Setembro, António Guterres admitiu que “Não tenho poder nenhum […] O que tenho é uma voz e essa voz pode soar alto”. Eis uma razão adicional para escolher bem as palavras que usa.

Duas notícias absolutamente inesperadas, vindas a lume a dois dias do início da COP28,

deixaram atónita a comunidade mundial e, em particular, quem acompanha os temas da energia,

do ambiente e da geopolítica.

A primeira consiste numa investigação do Channel 4, que apurou que a Arábia Saudita, embora faça grande alarde de programas como a Saudi Green Initiative e a Visão 2030, que pretendem (alegadamente) libertar o país da dependência do petróleo e transformá-lo num paradigma de modernidade, sustentabilidade e defesa do ambiente (ver capítulo “Castelos de areia à beira-mar” em Dubai: A história, a política, os números e o paradigma da insustentabilidade), tem, sobretudo através do Programa de Sustentabilidade Petrolífera (OSP na sigla inglesa), envidado esforços para aliciar países africanos e asiáticos menos desenvolvidos a aumentarem o seu consumo de petróleo, nomeadamente através do incentivo à aquisição de automóveis baratos movidos a gasolina e diesel. Nesta investigação, altos funcionários do OSP (que ignoram estar a falar com jornalistas) declaram sem rebuço que um dos seus principais objectivos é estimular artificialmente o consumo de petróleo.

A segunda notícia, divulgada também a 28 de Novembro, e não menos surpreendente, consiste numa investigação da BBC, que teve acesso a documentos que sugerem que o governo dos Emirados Árabes Unidos (EAU) e a equipa organizadora da COP28, presidida por Ahmed Al Jaber, que, entre múltiplos cargos na estrutura governamental e empresarial dos EAU, é director executivo da Companhia Nacional de Petróleo do Abu Dhabi (ver capítulo “Conflito de interesses: Uma breve introdução” em Dubai: A história, a política, os números e o paradigma da insustentabilidade), têm estado a fazer diligências para promover junto de (pelo menos) 15 países representados na COP28 vários projectos e negócios do governo e empresas dos EAU na área dos combustíveis fósseis. Entre os países abordados estarão China, Moçambique, Canadá e Austrália. A equipa organizadora da COP28 rejeitou tais acusações e garantiu que o seu presidente está “estritamente focado na COP e em obter resultados transformacionais na área do clima”.

Mais duas notícias recentes que (aparentemente) nada têm a ver com crise climática, combustíveis fósseis e a COP28: a 31 de Outubro, a FIFA anunciou a atribuição do Campeonato do Mundo de Futebol de 2034 à Arábia Saudita; a 28 de Novembro o Bureau International des Expositions anunciou que Riyadh, capital da Arábia Saudita, foi escolhida para receber a Expo 2030.

Altercações climáticas

As manifestações, acções e campanhas com motivação ambiental que têm vindo a multiplicar-se em Portugal nos anos mais recentes podem, genericamente, ser repartidas em dois grupos: umas, maioritariamente protagonizadas por estudantes do ensino secundário e universitário e com mais expressão nos grandes centros urbanos (particularmente em Lisboa), exigem medidas mais rápidas e eficazes para acelerar a descarbonização da economia. Outras, envolvendo sobretudo populações e grupos ambientalistas de zonas rurais, opõem-se a projectos que fazem parte do plano de descarbonização da economia.

No que respeita ao segundo grupo, é verdade que nem todos os projectos “verdes” o são – há muitos que trazem mais prejuízos ambientais do que ganhos –, pelo que devem ser cuidadosamente escrutinados, mas também começa a cristalizar-se uma má-vontade generalizada e sistemática dirigida a todo o tipo de projectos – minas de lítio, parques eólicos, parques solares, aproveitamentos hidroeléctricos, etc. – que perturbem a bucólica placidez do Portugal rural. Os opositores destes projectos não estão contra o processo de descarbonização em curso, mas não querem ser chamados a pagá-lo (ver capítulos “Não no meu quintal” e “A deslocalização de tudo o que é desagradável” em Como a pequena Greta salvou o planeta).

Quanto ao primeiro grupo, as iniciativas esporádicas dos anos anteriores deram lugar, em 2023, a uma permanente efervescência activista (excepto durante o Verão, época em que o calendário está bem preenchido por festivais de música e outra oferta de lazer). Este activismo recorre a tácticas decalcadas de organizações estrangeiras como a Greenpeace e a Extinction Rebellion (uma versão “verde” da desobediência civil e da guerrilha urbana) e associa o ambientalismo a utopias neomarxistas e à rejeição do capitalismo, do liberalismo, do “Grande Capital” e da própria ideia de lucro (que costumam referir como algo repugnante e iníquo). Muitas destas acções, nomeadamente as da Climáximo e da Greve Climática Estudantil, têm sido tão pueris e petulantes, que começaram a rarear os aplausos, vindos de figuras públicas e colunistas conotados com a esquerda, que tinham acolhido as primeiras acções juvenis pelo clima. Até o Bloco de Esquerda, o PAN e o Livre, de quem estes activistas seriam potenciais simpatizantes e eleitores, se distanciaram publicamente deles (ver, por exemplo, Partidos e Climáximo de costas voltadas e Mariana Mortágua duvida da eficácia dos “ataques” dos activistas climáticos).

A “ansiedade climática” de que estes activistas se queixam até pode ser genuína e ter fundamentos reais, mas é impossível levá-los a sério quando fazem exigências – electricidade 100% renovável e acessível até 2025 e fim dos combustíveis fósseis até 2030 – que levam a crer que nem os pais nem os professores lhes explicaram os factos básicos da vida, nem eles souberam encontrar por si mesmos (apesar da muito exaltada desenvoltura da Geração Z no meio digital) informação fidedigna sobre as engrenagens que fazem girar o mundo natural e a civilização (ver capítulos “Fim ao fóssil” e “Ignorância na Era do Google e do smartphone” em Como o mundo realmente funciona: Entre a ciência e a política, Vaclav Smil está a tentar salvar-nos).

Aliás, quem aceda, por exemplo, ao website da Greve Climática Estudantil (que tem como palavra de ordem “Fim ao Fóssil: Ocupa!”) rapidamente se dará conta de que o seu “pensamento” é uma mixórdia de lugares comuns, insolência punk, delírios woke (a “indústria fóssil” está “alicerçada no Patriarcado, Colonialismo e Racismo”) e angst adolescente (“Está tudo fodido. Estamos assustadas. Dizem-nos que este é o único caminho. Mas isso é uma mentira. Estamos fartas. Estamos à beira do colapso”).

Interlúdio: uma crise de vocações

O que é mais paradoxal na cruzada climática da juventude portuguesa é ser protagonizada quase exclusivamente por estudantes de artes e humanidades e não pelos de áreas com relação directa com clima, biologia, ecologia, gestão ambiental e energia, o que sugere que neste activismo há muita inconsequência, leviandade e dissonância cognitiva e que a chamada “ansiedade climática” ou “eco-ansiedade” não é uma perturbação psicológica específica recentemente surgida, mas apenas uma nova manifestação da velha e bem conhecida propensão dos adolescentes do mundo desenvolvido para se sentirem deprimidos e ansiosos.

Acção da Greve Climática Estudantil na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, da Universidade Nova de Lisboa

Nada o comprova melhor do que a procura pelo curso de Engenharia de Energias Renováveis, no Instituto Politécnico de Bragança (IPB), já mencionada em artigos anteriores em que se abordou o tema do activismo climático. Em 2019, o dito curso foi, em todo o ensino superior português, aquele que ficou com mais vagas por preencher – nem uma foi ocupada, num total de 66 (ver Como a pequena Greta salvou o planeta). Em 2020, 2021 e 2022 o curso voltou a não ter um único aluno e voltou ser o recordista nacional do número de vagas por ocupar, que, entretanto, fora aumentado para 75 (ver Alterações climáticas, ideologia e sectarismo: O que está afinal em jogo em Sharm El Sheikh?). O IPB não se deixou desmoralizar e em 2023 aumentou o número de vagas do curso para 84; nenhuma foi ocupada, o que fez dele, pelo quinto ano consecutivo e por larga margem, o curso em Portugal com maior número de vagas por preencher.

É difícil dizer o que é mais incongruente, se o desinteresse dos jovens portugueses por um curso que lhes daria oportunidade de contribuir efectivamente para combater a crise climática que (queixam-se) lhes tira o sono, a tranquilidade e a alegria de viver, se a obstinação do IPB em aumentar sucessivamente o número de vagas de um curso que há (pelo menos) cinco anos não tem um único aluno. Mas a atitude dos jovens activistas climáticos portugueses pode ser explicada à luz da análise que Bill Maher fez dos jovens wokes anti-racistas nos EUA (ver capítulo “Quando é que Martin Luther King se tornou racista?” em “Todos os brancos são racistas”: O wokismo na América): a “vontade de construir a sua identidade em torno da vitimização” leva-os a precisar desesperadamente de designar um inimigo, não tanto para o combaterem e derrotarem, mas para terem algo que combater.

Suster o aquecimento global na secretaria

Entretanto, no final de Setembro passado, causou alguma frisson mediática um outro eixo de activismo juvenil, este de natureza judicial, que foi elogiado pelos “crescidos”, que o compararam favoravelmente com o activismo agressivo que pintalga ministros, corta ruas e ocupa escolas e ministérios. A iniciativa, formalmente designada como “Duarte Agostinho e outros vs. Portugal e 32” (e referida por vários órgãos de comunicação social portugueses como “David contra Golias” e unanimemente apontada como “histórica”), consiste numa acção judicial interposta em 2020 no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) por seis jovens portugueses (representados por 20 advogados da Global Legal Action Network) contra 33 países (toda a Europa, Portugal incluído, excepto micropaíses) por considerarem que a sua actuação insuficiente no combate à crise climática violava os seus direitos individuais.

David com a cabeça de Golias, por Andrea Vaccaro, c.1635

A “litigância climática” com base na alegação da violação de direitos individuais já tem mais de uma década: uma das primeiras acções foi interposta contra o Governo holandês em 2012. Em 2021 foi rejeitada pelo Tribunal de Justiça da União Europeia uma acção interposta em 2018 pelas “Pessoas pelo Clima” (que incluíam portugueses) contra a UE. Os campeões da litigância ambiental (e de todos os tipos de litigância) são os EUA, onde ganhou alguma notoriedade a acção de litigância climática “Juliana et al. vs. United States”, interposta em 2015 por 21 jovens contra o Governo federal por entenderem que a sua inacção no domínio climático violava os seus direitos constitucionais.

A litigância climática costuma ser acolhida com simpatia pelos media, talvez por os jornalistas se imaginarem também como Davids que lutam contra Golias, e as massas também tendem a aprová-la. No caso da “Duarte Agostinho e outros vs. Portugal e 32”, uma sondagem (encomendada por uma entidade que apoia a acção) revelou que 82% dos portugueses inquiridos ficariam felizes se o TEDH desse razão aos queixosos e obrigasse os governos “a adoptar medidas concretas, legislativas e administrativas capazes de fazer cumprir o Acordo de Paris que foi assinado em 2015”, que limita o aumento da temperatura global a 2 ºC acima da referência pré-industrial.

Entretanto, a 27 de Novembro, quiçá espicaçadas pela visibilidade mediática e pela simpatia granjeada pela acção “Duarte Agostinho e outros vs. Portugal e 32”, três associações ambientalistas – Quercus, Último Recurso e Sciaena – anunciaram um processo judicial “histórico” [sic] contra o Estado português por falhas na aplicação da Lei de Bases do Clima.

Interlúdio: uma proliferação de associações ambientalistas

Costuma ser motivo de perplexidade que a representação sindical da Polícia de Segurança Pública esteja repartida por 17 entidades, algumas dos quais têm mais dirigentes do que associados, mas é raro que se aponte que as organizações ambientalistas portuguesas enfermam de pulverização similar. Se os propósitos de todas elas são, alegadamente, a preservação da “nossa casa comum” e a reorientação da marcha da civilização para uma via de desenvolvimento realmente sustentável, como se explica esta absurda balcanização? Estarão em desacordo quanto ao número máximo de graus de aumento da temperatura média global considerado aceitável para evitar alterações climáticas significativas? Algumas delas defendem fervorosamente que Portugal deverá apostar na energia nuclear? Haverá facções a favor e contra a canonização de Greta Thunberg? Há entre elas quem questione que se invistam tão vultosos recursos na reintrodução do lince-ibérico e pouco ou nada se faça pela preservação do saramugo? Ou o que as divide é o estatuto de protecção do morcego-de-ferradura-mourisco?

Algumas associações ambientalistas existem há décadas e têm curriculum conhecido e meritório; outras, como foi apontado acima, amalgamam (de forma atabalhoada) causas ambientais com ideologias de esquerda radicais; outras ainda parecem ser entidades unipessoais (ou perto disso), destinadas a satisfazer uma ânsia de protagonismo, a angariar subsídios ou a servir de base de “networking” para promover projectos de “empreendedorismo ambiental” (ficam excluídas destas considerações as associações de âmbito local e regional, cuja natureza, constituição e motivações costumam ser diferentes). Há associações ambientalistas a quem não se conhece uma iniciativa com concretização material e se limitam a fazer “agitprop” através das rede (ditas) sociais – é natural que as entidades com este último perfil vejam na litigância climática uma forma de ganharem o máximo de visibilidade no espaço mediático com um mínimo de esforço.

O que estas associações têm em comum é os seus dirigentes e associados pertencerem maioritariamente à classe média-alta, com estudos superiores, pelo que é duvidoso que saibam como vive quem está na zona inferior dos escalões de rendimento e que possam arvorar-se em representantes dos interesses e aspirações de todos os portugueses. É embaraçoso ouvir alguns destes ambientalistas a prodigalizar conselhos, em tom paternalista, sobre as virtudes ambientais da dieta vegan (é sabido que as flatulências das vacas contribuem para o incremento do efeito de estufa), do consumo de produtos hortofrutícolas de origem “biológica” (como se toda a população tivesse meios financeiros para os pagar), da restrição do consumo de chocolate (as plantações de cacau disputam terreno às florestas tropicais), da máxima contenção nas viagens de avião e da rejeição do apelo consumista das Black Fridays e da quadra natalícia.

Um quarto de século de tergiversação

É muito provável que a litigância climática se multiplique e é possível que, mais tarde ou mais cedo, um tribunal acabe por dar razão a uma acção deste tipo, mas não só é difícil antever que consequências práticas daí adviriam na política ambiental e energética dos Governos, como é duvidoso que seja legítimo que o poder judicial interfira com o que é do domínio da política.

As medidas de combate às alterações climáticas competem pelos recursos do Estado com outras prioridades e algumas dessas medidas podem ser prejudiciais ao desempenho económico do país ou até introduzir graves injustiças sociais – ora, é ao Governo que compete fazer a alocação dos recursos públicos e a ponderação e gestão dos interesses conflituantes, não aos tribunais. Por outro lado, a ciência e a racionalidade podem estar do lado dos queixosos, mas estes representam o entendimento e a vontade de uma fracção ínfima da população, enquanto os governantes representam o entendimento e a vontade da maioria que os elegeu. Os partidos ecologistas, que têm posições afins dos queixosos (pelo menos quando estão na oposição e não têm responsabilidades governativas), não têm obtido representação parlamentar significativa na maioria dos países com excepção da Alemanha; em Portugal são hoje residuais – o recorde de representação é do PAN, com quatro deputados eleitos em 2019) – e houve tempos em que eram apenas ficcionais. A verdade é que, se é certo que os portugueses inquiridos na sondagem (admitamos que ela não foi enviesada e a amostra era representativa) consideraram, nesse momento, que o combate à crise climática é para eles o bem supremo, a verdade é que quando votam nas eleições legislativas têm tido entendimento diverso.

A invocação da violação de direitos individuais por o Estado não estar a conseguir limitar o aumento da temperatura global a 2 ºC também tem muito que se lhe diga. A Constituição portuguesa também consagra o direito à habitação, à educação, à justiça, à saúde, à alimentação, ao trabalho e ao lazer e, todavia, há muita gente sem casa condigna ou a viver em acomodações sobrelotadas e insalubres ou em tendas, no carro ou na rua; há muitos alunos sem aulas (por falta de professores ou por greve destes) ou com aulas de pífia qualidade; há quem tenha a vida suspensa ou arruinada pela inoperância e lentidão da justiça e até faleça antes que o seu caso tenha um desfecho; há muitos pacientes a penar ou a morrer por o Sistema Nacional de Saúde ser incapaz de lhes prestar a assistência devida; há muita gente que passa fome ou que não consegue pagar uma alimentação adequada e saudável; há muita gente desempregada ou subempregada e até explorada em condições próximas da escravatura; e há gente que é forçada a trabalhar bem para lá do que está estipulado na lei ou do que seria justo face à sua remuneração e que raramente tem tempo e dinheiro para desfrutar de lazer. Será que estas violações de direitos constitucionais não justificam também a interposição de acções no TEDH? E, se o TEDH der razão aos queixosos – que serão legião – de onde virão os meios – colossais – para que o Estado possa satisfazer todos os direitos constitucionais de todos os portugueses? Serão os tribunais – nacionais ou supranacionais – o local adequado para resolver o problema das alterações climáticas?

Há que admitir que a inacção dos governos durante o último quarto de século tem sido exasperante para quem se preocupa com questões ambientais e poderá explicar o recurso a iniciativas algo esdrúxulas. O Protocolo de Kyōto data de 1997 (dois anos depois da primeira COP, realizada em Berlim), mas nasceu logo com um pesado handicap – o de só ter aplicação prática a partir de 2005. Mesmo descontando os oito anos absurdamente desperdiçados à cabeça, já decorreram mais 18 anos, durante os quais os governos que subscreveram o Protocolo foram recorrendo sistematicamente a subterfúgios para ir protelando, desvitalizando, subvertendo ou reinterpretando artificiosamente as medidas acordadas, uma vez que estavam conscientes de que estas iriam retardar o crescimento do PIB, indispor os seus cidadãos e dar vantagem aos países rivais que não as adoptassem. A este receio de hostilizarem o eleitorado, deve somar-se uma consideração calculista: dada a natureza do plano de descarbonização e o seu escalonamento temporal, os líderes e partidos que impusessem as medidas impopulares já não seriam seguramente os que iriam colher os seus frutos – uma economia descarbonizada e sustentável – daí a algumas décadas (uma consideração colateral: seria interessante que se avaliassem as políticas ambientais do presente Secretário-Geral da ONU entre 1995 e 2002, quando foi primeiro-ministro de Portugal – é certo que o Protocolo de Kyōto não estava ainda em vigor, mas tal não era impeditivo de que se tomassem medidas para encarrilar o país na direcção correcta).

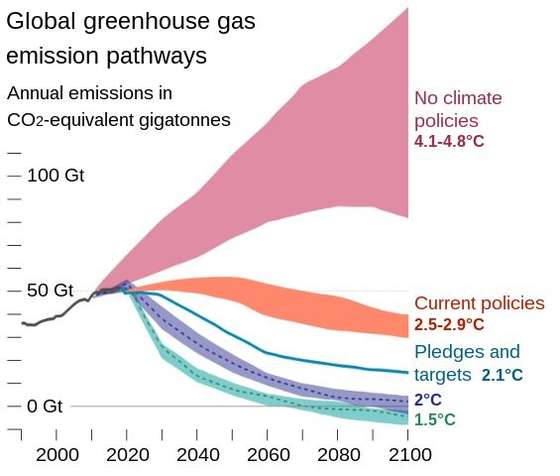

Esta constante procrastinação colocou-nos, em 2023, num ponto em que só com uma travagem abrupta (que provavelmente lançaria o mundo numa crise que faria as que já ocorreram neste século – a do subprime, a das dívidas soberanas, a da covid-19, a presente crise inflacionista – parecer uma brincadeira) seremos capazes de cumprir as metas de descarbonização acordadas e, ainda assim, sem a garantia de que 1) este cumprimento seja suficiente para limitar o aumento da temperatura global a 2 ºC e de que 2) o aumento de 2 ºC não cause alterações climáticas danosas e dificilmente reversíveis.

A meta que poderia ter sido alcançada com sacrifícios moderados fazendo inflectir o rumo da civilização logo a partir de 1997 afigura-se hoje quase impossível de atingir, mesmo que se fizessem sacrifícios excruciantes, que nenhum povo das democracias ocidentais estará disposto a suportar.

Extrapolação das emissões de gases com efeito de estufa até ao ano 2100: rosa: sem medidas de contenção; laranja: com as políticas presentes; linha contínua: cumprindo as metas de descarbonização acordadas; linha tracejada (azul): tomando medidas necessárias para limitar aumento de temperatura a 2 ºC; linha tracejada (verde): tomando medidas necessárias para limitar aumento de temperatura a 1 ºC

“Um desejo de morte”

No dossier “A Terra em estado crítico”, publicado no Público de 19.08.2023, Dennis Hayes, “organizador do primeiro Dia da Terra, em 1970, e director da fundação Bullitt”, declarava: “A indústria dos combustíveis fósseis está a abrir novos campos petrolíferos, novas minas de carvão, novos gasodutos de gás natural. Os governos que permitem isto, que até encorajam isto, devem ter um desejo de morte!”. As palavras de Hayes quanto à actuação dos governos correspondem à realidade, mas a interpretação que faz sobre as motivações daqueles falha completamente o alvo.

Hannah Arendt defendeu, em A condição humana (1958), que, ainda que o que determina a nossa actuação como indivíduos “privados” seja a necessidade e a sobrevivência, a política – a forma como nos organizamos e relacionamos em comunidade – é o domínio da liberdade e o seu objectivo é a kleos (“fama” ou “glória”, em grego); ou seja, a aspiração máxima dos que governam é que as suas acções e palavras sejam lembradas com apreço, uma perspectiva que Arendt herdou da Grécia Clássica e de Macchiavelli. Para Arendt, a imortalidade (que se contrapõe à sobrevivência e que convém não confundir com a vida eterna, hoje tão perseguida por gerontologistas, milionários, “technokings” e tecnogurus) consiste em “produzir coisas – obras, acções e palavras – merecedoras de serem perpetuadas, de maneira a que, através delas, os mortais possam encontrar um lugar num cosmos em que tudo é imortal excepto eles mesmos”.

Péricles pronuncia o discurso fúnebre em memória dos heróis atenienses tombados na Guerra do Peloponeso, quadro por Philipp Foltz, 1852

Este nobre, heróico e algo grandiloquente entendimento da política talvez fosse prevalecente na Antiguidade Clássica – e em particular na Grécia – e talvez tenha inspirado alguns políticos até meados do século XX e possa exercer ainda algum fascínio sobre autocratas e aspirantes a autocratas do nosso tempo (amiúde com consequências funestas para os seus povos e para os povos vizinhos). Porém, não é esse entendimento que tem norteado a actuação dos políticos das democracias a partir do final do século XX: o que os move não é a aspiração à imortalidade, é a sobrevivência no sentido mais comezinho do termo, é alcançar o poder e mantê-lo durante o tempo que for possível, por vezes muito para lá do que a preservação da dignidade recomendaria, arrostando com calúnias e escândalos (reais ou forjados), alijando os membros da sua equipa à medida que vão caindo em desgraça, acenando ao eleitorado com promessas que não fazem tenção de cumprir ou cujo cumprimento sabem não depender de si, e mimoseando periodicamente o povo com elogios exagerados ou deslocados.

Sem dúvida que há políticos vaidosos e com desproporcionada ideia do seu próprio valor, e outros que, mesmo depois de retirados do activo, se afadigam, periodicamente, a puxar brilho à memória dos seus mandatos e a fazer prelecções sentenciosas sobre a arte de governar; e há quem pretenda sobretudo ser amado pelo povo, o que, num entendimento mais prosaico e popularucho, pode reduzir-se a distribuir “afectos” por toda a criatura que lhe apareça pela frente. A maioria é mais cinzenta e baça e acalenta ambições mais modestas: tecnocratas sem um pingo de imaginação, académicos atordoados que se extraviaram na rota migratória, jovens talentos recém-saídos do aviário das “juventudes partidárias” e das “universidades de Verão”, veteranos que ascenderam lenta e laboriosamente na hierarquia partidária, vindos de obscuras estruturas concelhias e distritais. Nem uns nem outros aspiram a ser imortalizados por grandes feitos e grandes discursos, nem a forma como a política é hoje exercida – subserviente em relação à opinião pública, atenta aos inquéritos sobre intenções de voto e aos índices de popularidade, implacavelmente escrutinada pelos media, desgastada pela sobre-exposição mediática e temerosa do que se escreve nas redes (ditas) sociais – deixa lugar para a grandeza e para a perenidade. Mesmo os mais narcisistas e mais ávidos de protagonismo se contentam com a glória efémera (e duvidosa) de se pavonearem nos fóruns internacionais envergando fatos feitos por medida pelos alfaiates do jet set e de figurarem nas listas de “homens mais elegantes do ano”; outros satisfazem-se com a “imortalidade” que dura até ao dia em que o cidadão anónimo apaga do seu smartphone a selfie que tirou um dia com o dito; muitos não buscam mais do que a pífia imortalidade que advém de existirem, espalhados pelo país, alguns centros de dia, auditórios, canis, centros culturais e quartéis de bombeiros em cuja entrada está afixada uma placa que atesta que o “equipamento” foi inaugurado por “Sua Excelência”.

A realidade presente pouco tem a ver com a da Grécia da Antiguidade Clássica ou a da Itália da Renascença e os desafios que se põem aos países e aos seus governantes são de natureza bem diversa. Hoje não se espera que um governante seja capaz de marchar com armadura de bronze, lança e escudo ao lado dos seus soldados sob o sol inclemente, ou de montar garbosamente a cavalo e liderar uma carga contra a muralha de piques da infantaria inimiga, ou que tenha a rapidez de reflexos necessária para se desviar de uma cutilada desferida num corredor sombrio do palácio por um esbirro a soldo de um primo que crê ser ele o legítimo herdeiro do trono (ainda que continuem a existir golpes palacianos).

Estátua do condottiere e capitão-general da República de Veneza Bartolomeo Colleoni, por Andrea del Verrocchio, 1480-88, no Campo Santi Giovanni e Paolo, Veneza. Colleoni (1400-1475 foi um dos mais notáveis e destemidos comandantes militares da Itália da Renascença

Por outro lado, as decisões que há hoje a tomar envolvem realidades muito mais complexas e subtis do que no tempo de Péricles ou de Lorenzo de’ Medici e requerem conhecimentos mais vastos e reflexões mais profundas e demoradas e o aconselhamento de equipas de peritos. Poucas das decisões que se colocam ao governante de hoje serão mais ponderosas do que as que envolvem as políticas energéticas e o combate às alterações climáticas, quer por afectarem todo os sistemas naturais do planeta e toda a estrutura civilizacional, quer por, dada a tremenda complexidade e inércia do sistema mar-atmosfera, as medidas que forem tomadas (ou não) terão consequências que não são completamente previsíveis e que irão perdurar durante décadas ou séculos, quiçá milénios.

E, todavia, em vez de considerarem toda a amplidão do palco – o planeta Terra – e a escala cronológica apropriada – que inclui as gerações ainda por nascer – os governantes das democracias limitam-se a considerar a sua sobrevivência política num horizonte temporal de quatro anos. Se os actos dos governos estão em desacordo com as recomendações dos peritos, se as suas palavras são deliberadamente ambíguas e se tardam em ser tomadas as decisões capazes de desviar a civilização de um caminho que os climatologistas e especialistas em ambiente entendem, consensualmente, ser perigoso, não é porque, como crê Dennis Hayes, estejam possuídos por um “desejo de morte”. Pelo contrário, é porque estão concentrados na sua sobrevivência política e esta está estritamente dependente de manterem os eleitores satisfeitos. E o que a maioria dos eleitores deseja em 2023, apesar de os indícios de desregulação do sistema climático começarem a acumular-se, é aquilo que os eleitores de todos os tempos sempre desejaram, seja qual for o país, os níveis de rendimentos e educação, o acesso à informação e as convicções políticas: mais rendimento disponível, para ser aplicado em mais consumo, mais viagens, mais mordomias, mais conforto.

Acontece que estes desejos não são compatíveis com o objectivo neutralidade carbónica em 2050. E como os governantes dos país democrático – tal como os climatologistas, os especialistas em ambiente e os activistas das organizações ambientalistas – não têm coragem de explicar claramente esta incompatibilidade básica aos seus eleitores, todos os anos temos uma nova COP: uma elaborada bambochata que, após um crescendo de expectativa e tensão, desemboca numa resolução de última hora – que, como se perceberá umas semanas depois, deixa tudo na mesma.

“Alexandre corta o Nó Górdio” (1767), por Jean-Simon Berthélemy. No presente panorama não se vislumbra quem seja capaz de cortar o nó górdio da crise climática

Quem paga a factura da descarbonização?

A justificação apresentada por Rishi Sunak para o adiamento das metas e medidas de descarbonização do Reino Unido foi a salvaguarda das classes mais desfavorecidas, mas poucos terão levado a sério este suposto acesso de sensibilidade social pela parte de um milionário que lidera um partido cujos Governos mais recentes têm vindo a dar sinais claros de menosprezo pela defesa do ambiente e da sustentabilidade e de sintonia com as grandes indústrias “tradicionais”. Todavia, há, no meio do oleoso “doublespeak” de Sunak, um trecho honesto e pertinente: “Durante muitos anos, políticos de governos de todas as cores não foram honestos sobre os custos e ganhos e perdas [do combate à crise climática]. Preferiram a saída fácil, dizendo que podíamos ter tudo”.

Na verdade, não foram só os políticos a difundir este discurso irresponsavelmente róseo, também os movimentos ambientalistas e os especialistas em clima e energia omitiram (por ignorância ou cobardia ou conveniência) que a descarbonização, a transição energética e a criação de uma economia sustentável iriam implicar sacrifícios pela parte do cidadão comum.

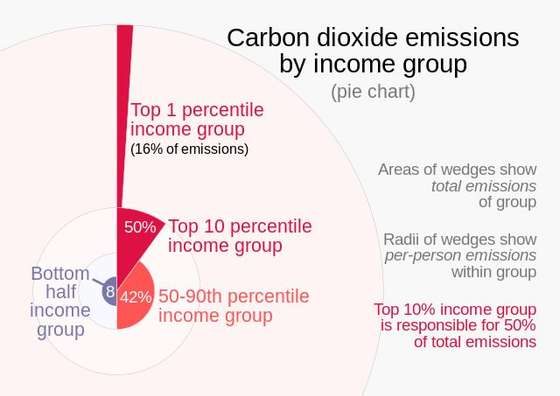

Emissões de CO2 segundo o escalão de rendimentos: à esquerda, peso de cada escalão nas emissões totais; à direita, emissões per capita em cada escalão. Segundo relatório de 2015 do Programa Ambiental das Nações Unidas

Assim sendo, o cidadão comum convenceu-se de que o combate às alterações climáticas seria apenas uma questão de desenvolver e aplicar novas e miríficas tecnologias e que, a haver alguma factura a pagar, esta caberia à “indústria fóssil”, ao 1% no topo dos escalões de rendimentos ou a essa entidade nebulosa que é o Estado.

Emissões de CO2 segundo o escalão de rendimentos, segundo estudo da Oxfam de 2023

Os 82% de portugueses que manifestaram a esperança de que o TEDH obrigue os 33 países que são alvo da acção judicial a cumprir imediatamente o milagre de transformar uma civilização com um apetite insaciável por combustíveis fósseis num paraíso semeado de cidades-jardim com emissões zero vêem o Estado como uma entidade que lhes é totalmente alheia, não lhes passando pela cabeça que os recursos que o Estado empregaria para cumprir as metas climáticas teriam de ser desviados dos (já de si parcos) recursos destinados ao funcionamento dos serviços públicos e ao desempenho das outras funções do Estado. Estes 82% vivem num estado de irredimível ingenuidade, completamente alheados da forma como funciona o mundo, se organiza a sociedade e se processa a governação. Crêem ser possível a mobilidade eléctrica sem minas de lítio, electricidade verde sem parques eólicos e solares, encerramento de indústrias poluentes sem perda dos respectivos postos de trabalho. Acreditam num bolo mágico cujas fatias mantêm o tamanho apesar de o número de comensais pelo qual é repartido aumentar. Aspiram a viver num país com o PIB per capita do Luxemburgo, a protecção social da Suécia, a ordem, pontualidade e asseio do Japão, a vida pausada e descontraída da Costa Rica e a carga fiscal da Guiné Equatorial – enfim, no equivalente moderno da Cocanha medieval, um país mítico, de abundância e liberdade ilimitadas, onde a vida era consagrada à fruição de luxos e prazeres, um lugar imaginário nascido como reacção à penosidade e esqualidez da vida dos camponeses medievais e às injunções do cristianismo para que se levasse uma vida frugal e austera.

Nem os mais talentosos e iluminados governantes seriam capazes de fazer de Portugal uma Cocanha e os que têm assumido o leme da nação (tal como os que agora se digladiam para lhes suceder) são tão pouco dotados que os países que aderiram à União Europeia depois de nós e partiram de um nível de bem-estar inferior ao nosso têm vindo a ultrapassar-nos, um após o outro, e a qualidade dos serviços públicos decai embora os seus custos aumentem e o mesmo se passe com a carga fiscal que os sustenta. E a crise climática, pautada pelo discurso falaz e dissimulado, pela actuação tíbia, errática e oportunista e pela perspectiva de curto prazo dos governantes e pelas expectativas e desejos irrealistas e contraditórios dos governados, dá razão à lúgubre perspectiva do escritor austríaco Thomas Bernhard: “O Estado é uma estrutura permanentemente condenada ao fracasso, o povo uma estrutura sempre condenada à infância e à fraqueza de espírito”.

E para despedida, mais um número de ilusionismo

Este artigo foi concluído na véspera do início da COP28, mas os artigos de João Francisco Gomes entretanto publicados no Observador cobrem os mais relevantes eventos que têm tido lugar no Dubai nos últimos dias. Assim sendo, apenas se destacam aqui dois anúncios feitos na COP, que terão passado despercebidos fora da esfera mediática portuguesa e que são reveladores da verdadeira natureza das COPs e da atitude da maioria dos governantes e decisores face à crise ambiental.

No Dubai, António Costa anunciou que Portugal 1) atingiria a neutralidade carbónica em 2045, ou seja, cinco anos antes da meta assumida pela União Europeia, e 2) iria contribuir com 5 milhões de euros para o fundo de perdas e danos para compensar as vítimas das alterações climáticas.

Quanto ao primeiro compromisso: mesmo que Costa não estivesse demissionário (de primeiro ministro e de líder do PS) e não tivesse dado a entender que iria remeter-se a um papel discreto na política, é muito improvável que ainda ocupasse um cargo governativo em 2045; seja como for, ninguém lhe pediria contas pelo (mais que previsível) incumprimento da meta do carbono zero. Anunciar neutralidade carbónica em 2045 é, portanto, uma promessa tão pouco séria como de, a partir desse ano, oferecer um fim-de-semana na Lua a todos os cidadãos portugueses que atinjam os 18 anos. Vendo bem, tal promessa nem sequer vincula qualquer governante: seja quem for o primeiro-ministro de Portugal em 2045, escusar-se-á a assumir responsabilidade por uma meta irrealista fixada por outrem e para cujo incumprimento poderá, de qualquer modo, apresentar um longo rol de justificações e alegar um enxame de “imprevistos”. Deve também ser realçado que, embora tal pareça ter passado despercebido a jornalistas, comentadores e organizações ambientalistas, Costa já tinha feito este anúncio na COP27 (ver capítulo “O ano em que vamos atingir a neutralidade carbónica (e entrar no Paraíso)” em Como o mundo realmente funciona: Entre a ciência e a política, Vaclav Smil está a tentar salvar-nos). O “anúncio” (e a ausência de reacções que se lhe seguiu) comprova que vivemos numa era de incessante lixiviamento da memória – o Alzheimeroceno – e revela a verdadeira natureza das COPs: são um palco onde todos os anos centenas de governantes e decisores se juntam para repetir as promessas ocas que fizeram no ano anterior e garantir aos habitantes do planeta que, graças à sua iluminada liderança e a árduas negociações pela madrugada dentro, estamos, agora sim, no bom caminho.

Quanto ao fundo para perdas e danos resultantes das alterações climáticas, que tinha sido debatido na COP26 (ver Alterações climáticas: A COP-27 ergue a tenda em Sharm El Sheikh) e formalizado, em termos vagos, na COP27, a COP28 terá assistido, logo no primeiro dia, ao (aparente) início da sua concretização, pelo menos no que respeita ao financiamento: foi anunciada uma dotação de 300 milhões de euros, com a Alemanha e os EAU como principais contribuintes (100 milhões cada). A “decisão” foi classificada por Ahmed Al Jaber, o presidente da COP, como “histórica” e suscitou o aplauso entusiástico dos delegados presentes.

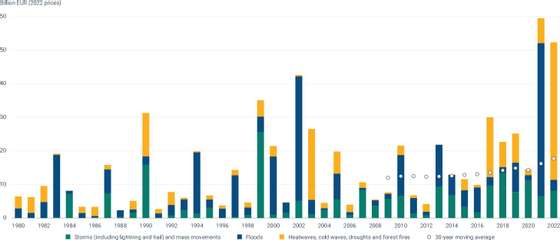

Quanto valem os 5 milhões de euros anunciados, em tom enfático e triunfal por Costa? Cobrem os prejuízos infligidos, em Junho de 2021, por um episódio de queda de granizo nos pomares do concelho de Armamar e nas vinhas do concelho da Régua; equivalem a 0.03% dos prejuízos directos (i.e., não contabilizando a quebra da produção económica) causados pelas cheias no Paquistão no Verão de 2022 (c.15.000 milhões de euros), ou a 1/10.000 dos prejuízos resultantes de eventos climáticos extremos (de que apenas uma fracção será atribuível às alterações climáticas, claro) no território da União Europeia em 2022 (c. 52.300 milhões de euros).

Estimativa de prejuízos resultantes de eventos climáticos extremos na União Europeia, entre 1980 e 2022 (em milhares de milhões de euros, corrigidos para preços de 2022)

Dão para comprar uma dúzia de bilhetes para uma viagem suborbital na Blue Origin ou na Virgin Galactic, mas não chegarão para 1/10 de bilhete para uma viagem orbital. Compram dois Bugatti Veyron (um dos modelos de veículos que equipam a polícia do Dubai) e ainda sobra dinheiro para gasolina. Compram um T2 no Burj Khalifa. Compram cinco relógios Hublot Masterpiece MP-09 Tourbillon Bi-Axis King Gold idênticos ao que costuma ver-se no pulso de Cristiano Ronaldo. Pagam dez dias de salário de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr.