Entre a realidade e a percepção da realidade vai por vezes um abismo, que pode ser facilmente transposto por raciocínios frouxos, memórias selectivas e formulações displicentes. Por exemplo, é frequente que os media anunciem que a “corrupção em Portugal está a aumentar”, apesar de, quando se escrutinam estas notícias, se perceber que o que aumentou foi a percepção da corrupção pela opinião pública, conforme medida por uma sondagem, o que é algo bem diferente. A percepção da realidade pela opinião pública é fortemente condicionada por aquilo que os media decidem enfatizar ou ocultar, ou, em regimes autoritários, pelo que as autoridades impõem que seja enfatizado ou ocultado. Foi assim que o Estado Novo conseguiu manter durante décadas a ilusão de que Portugal era um país pacífico, seguro, ordeiro e honrado, onde não havia crime, catástrofes naturais, descontentamento ou corrupção.

Há mesmo práticas milenares que apenas ganharam nome, visibilidade, moldura penal e reprovação social há poucas décadas, o que leva a que se instale a percepção de que não existiam antes de terem saltado para as primeiras páginas dos jornais e para as aberturas dos noticiários televisivos – são disto exemplo a pedofilia e a violência doméstica. Claro que não é por a pedofilia ou a violência doméstica (ou a corrupção) existirem nas sociedades desde sempre que devemos ser mais tolerantes para com elas – pelo contrário, a sua persistência torna-se mais intolerável à medida que a sociedade evolui –, mas o combate pela sua supressão não é ajudado pelo facto de delas termos percepções erradas.

Evolução dos homicídios na família, EUA, 1980-2008. Azul: cônjuge ou ex-cônjuge, vermelho: filhos, amarelo: pais, violeta: irmãos, verde: outras relações de parentesco

Estes enviesamentos de percepção contribuem para construir a ideia de que o mundo de hoje é caótico e tenebroso, sobretudo quando comparado com um passado supostamente idílico. Foi para desfazer as percepções erradas da realidade e a atmosfera apocalíptica por elas engendrada que o médico, professor e conferencista sueco Hans Rosling escreveu Factfulness: Dez razões pelas quais estamos errados acerca do mundo e porque as coisas estão melhor do que pensamos (Factfulness: Ten reasons we’re wrong about the world and why things are better than you think), que foi publicado postumamente em 2018 (Rosling faleceu em 2017) e surge agora em Portugal pela mão da Temas & Debates, com tradução de Pedro Vidal.

“Factfulness”, de Hans Rosling (Temas e Debates)

Factfulness faz parte de uma vaga de livros que reagem ao sentimento catastrofista dominante até agora no meio editorial: entre os títulos “optimistas” surgidos nos últimos tempos em Portugal estão Progresso: 10 razões para ter esperança no futuro, de outro sueco, Johan Norberg, também editado pela Temas & Debates (ver Progresso: Será que vai mesmo correr tudo bem?), O optimista racional: Como evoluiu o bem-estar, de Matt Ridley, editado pela Bertrand, e Antes é que era bom, do filósofo Michel Serres publicado pela Guerra & Paz (ver “Antes é que era bom”: Um filósofo nascido em 1930 dá graças por viver em 2018).

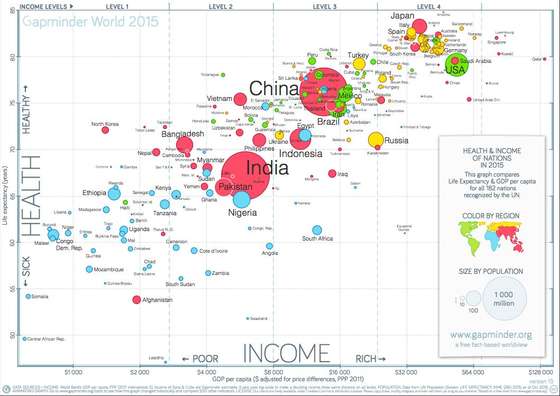

O livro de Rosling distingue-se dos de livros de Norberg, Ridley e Serres por assentar a sua argumentação em estatísticas, apresentadas frequentemente sob a forma de gráficos de bolhas de fácil leitura, preparados pelo seu filho, Ola Rosling, e pela sua nora, Anna Rosling Rönnlund, que são creditados como co-autores do livro. Muitos dos gráficos apresentados no livro, bem como muitos outros, podem ser consultados no website da Gapminder, a fundação dedicada ao desenvolvimento sustentável e à prossecução dos objectivos de Desenvolvimento do Milénio da ONU, instituição com sede em Estocolmo e que teve Hans Rosling como co-fundador.

[Hans Rosling, Ola Rosling e Anna Rosling Rönnlund apresentam “Factfulness”]

Piores que chimpanzés

O principal eixo de argumentação de Rosling é o de que as percepções do cidadão comum sobre o estado do mundo têm um forte enviesamento negativo – e apoia-se, para o afirmar, num conjunto de 13 perguntas feitas a 12.000 pessoas em 14 países do mundo “desenvolvido” (o Gapminder Test). Na verdade, o que Rosling constatou, quando submeteu as mesmas questões aos participantes de conferências e encontros de alto nível em que participou, foi que os decisores políticos, empresários, banqueiros, investidores e cientistas – a elite que gere os destinos do mundo – não tem ideias mais precisas sobre a realidade do que o cidadão médio. Os testes de escolha múltipla sobre o estado do mundo realizados por Rosling envolviam três opções, o que significa que uma resposta aleatória geraria 33% de acertos – porém, a maioria das perguntas produziu percentagens de acerto bem inferiores, o que leva Rosling a concluir que os decisores de topo – incluindo os que se reúnem no Fórum Económico Mundial, em Davos – tiveram piores desempenhos do que os que seriam obtidos por chimpanzés.

[TED Conference com Hans Rosling, Monterey, Califórnia, 2006]

Os resultados do Gapminder Test evidenciam uma tendência para ver o mundo de uma forma pessimista: quando se lhes pergunta sobre a educação das raparigas nos países de baixos rendimentos, a proporção da população a viver em pobreza extrema, a esperança de vida média no mundo, o número de mortes causadas por desastres naturais, a percentagem de vacinação de crianças, ou a proporção de pessoas no mundo com acesso a electricidade, as respostas revelam um mundo bem mais sombrio que o real – ou que corresponde à realidade de há 40 ou 50 anos.

Rosling conclui que “todos os grupos de pessoas que interroguei acham que o mundo é mais assustador, mais violento e mais irremediável […] do que realmente é” e que este enviesamento não resulta apenas de informação desactualizada, mas de uma propensão inata do ser humano para ser excessivamente dramático. “Saltarmos frequentemente para conclusões rápidas sem pensarmos muito” (Rosling), o que terá sido uma característica benéfica quando vivíamos no inseguro mundo pré-histórico e nos terá evitado terminar como jantar de um tigre-dentes-de-sabre, mas que pode levar a que tomemos decisões erradas no mundo actual.

Rosling faz um paralelismo com o apetite por gorduras e açúcar entranhado nos nossos circuitos neuronais, que foi utilíssimo em tempos de alimentação escassa e incerta, mas que “torna a obesidade um dos maiores problemas de saúde do mundo de hoje”. Tal como “temos de ensinar os nossos filhos, e a nós próprios, a manterem-se longe dos doces e das batatas fritas […], precisamos de aprender a conter a nossa dose de drama”, de outro modo somos impedidos de “ver o mundo tal como ele é [o que] poderá desorientar-nos terrivelmente”.

Esta distinção entre “pensamento rápido” e “pensamento lento” é tributária da que foi brilhantemente explanada por Daniel Kahneman em Pensar, depressa e devagar (editado em Portugal pela Temas & Debates), obra que Rosling não cita explicitamente, mas que surge na bibliografia de Factualidades.

“Pensar, Depressa e Devagar”, de Daniel Kahneman (Temas e Debates)

Em resumo, seria indesejável que suprimíssemos das nossas vidas o “pensamento rápido” e a queda para a dramatização, mas quando, sem disso termos consciência, usamos sistematicamente o “pensamento rápido” para tomar decisões que requerem madura ponderação, é provável que cometamos erros.

O mundo tal como realmente é

Rosling divide o mundo, esquematicamente, em quatro níveis: no Nível 1, o rendimento por pessoa é de um dólar por dia, obter água significa caminhar (sem sapatos) com um balde plástico até um poço a uma hora de distância, os alimentos são cozinhados com recurso a lenha, dorme-se sobre o chão; qualquer doença pode ser fatal, pois o tratamento médico é demasiado caro e/ou demasiado distante.

No Nível 2 o rendimento é de quatro dólares por dia, a água ainda vem de um poço distante mas já se dispõe de uma bicicleta a pedal para o trajecto, a confecção dos alimentos faz-se num pequeno fogão a gás e como as crianças não têm de gastar horas a apanhar lenha, já podem ir à escola; dorme-se sobre colchões, assentes num estrado improvisado; há electricidade, mas é demasiado instável para que possa alimentar um frigorífico.

No Nível 3, rendimento é de 16 dólares por dia, há água canalizada, a electricidade é estável, a bicicleta a pedal dá lugar a uma motorizada.

Sobre o Nível 4, em que o rendimento é de mais de 32 dólares por dia, não é preciso dizer muito, pois, como escreve Rosling, “se está a ler este livro, de certeza que vive no Nível 4”.

[Anna Rosling Rönnlund explica o uso de fotografias para mostrar como vivem realmente as pessoas em cada um dos quatro níveis, TEDxStockholm]

Note-se que estes níveis não correspondem necessariamente a separações geográficas, pois mesmo nos países em que a maioria das pessoas vive no Nível 1 há uma elite que vive no Nível 4 e mesmo os países mais desenvolvidos têm uma fracção da população a viver no Nível 2 e até no 1. Durante muitos anos, a maior parte da população do planeta viveu no Nível 1, mas os progressos ocorridos ao longo das últimas décadas levaram a que a distribuição seja aproximadamente a seguinte: mil milhões no Nível 1, três mil milhões no Nível 2, dois mil milhões no Nível 3, mil milhões no Nível 4.

[Mais detalhes sobre a vida real das pessoas nos quatro níveis, por Anna Rosling Rönnlund, numa TEDxRiga, em 2015]

Rosling considera que a perspectiva das pessoas que vivem no Nível 4 é distorcida por terem dificuldade em distinguir a situação nos níveis inferiores: olham para baixo e dizem “Ah, são todos pobres”, desvalorizando as diferenças entre ter motorizada e bicicleta e entre ter chinelos e andar descalço – diferenças que contam imenso para quem está lá em baixo.

[No mundo quantos são ricos e quantos são pobres?: Hans Rosling explica]

O que as estatísticas mostram é que as pessoas têm vindo a migrar dos níveis inferiores para os superiores e que, portanto, o mundo está a ficar melhor. Por todo o mundo, tem-se verificado uma evolução favorável e consistente dos principais indicadores de saúde e bem-estar:

●Em 1800, 85% da população mundial vivia em pobreza extrema (menos de dois dólares por dia), hoje essa percentagem é de 9%, com a particularidade de essa diminuição ter acelerado após o final da II Guerra Mundial.

●Em 1800 a esperança média de vida à nascença era 31 anos, em 2017 era de 72, numa curva ascendente que apenas teve quebras na I Guerra Mundial, na epidemia de gripe pneumónica e na II Guerra Mundial.

Gráfico da saúde no mundo: Esperança média de vida à nascença e PIB per capita. A área das bolhas é proporcional à população dos países. Dados de 2016 (fonte: Gapminder)

Rosling coloca em evidência os progressos usando como referência a sua própria vida: quando ele nasceu, em 1948, a esperança de vida e o rendimento de um sueco médio eram equivalentes aos de um egípcio dos nossos dias. Aplicando o mesmo raciocínio que o leva a afirmar “nasci no Egipto”, Rosling conclui que a sua mãe, nascida em 1921, nasceu no equivalente à Zâmbia de hoje e que a sua avó nascida em 1891, veio ao mundo num país com as condições do Lesoto de hoje.

E em seguida apresenta mais 32 indicadores que mostram o impressionante progresso das últimas décadas: número de mortes em desastres aéreos, prevalência do trabalho infantil, número de casos de varíola, custo do kilowatt-hora solar, número de países em que as mulheres têm direito de voto, artigos académicos publicados anualmente, percentagem da população com acesso à Internet.

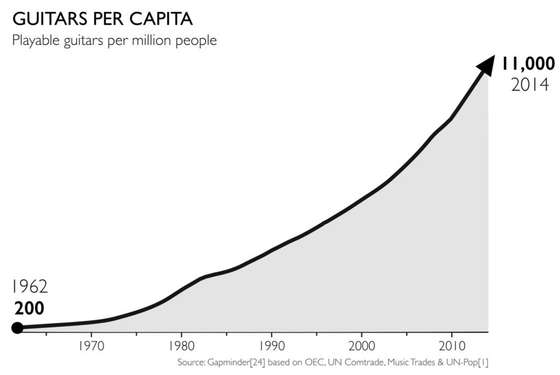

Mortes em acidentes por bilião de RPK (quilómetros viajados por passageiros), entre 1970 e 2018

E a eles soma um indicador que não costuma ser contabilizado em estudos sobre desenvolvimento nem é mencionado nos debates sobre o Estado da Nação ou nas avaliações da OCDE ou do Fundo Monetário Internacional, mas que, sem dúvida, espelha o grau de prosperidade e bem-estar de uma sociedade: o número de guitarras per capita. E as notícias são estupendas: aumentou de 200 por milhão de pessoas em 1962 – estavam os Beatles a iniciar carreira, tocando num clube no red-light district de Hamburgo – para 11.000 em 2014.

Número de guitarras por milhão de pessoas, 1962-2014

Nuvens carregadas no céu azul

Quando examinados com alguma atenção, nem todos os gráficos que Rosling apresenta para fundamentar o seu optimismo oferecem motivo para regozijo: aquele que nos diz que o número de ogivas nucleares baixou de 64.000 em 1980 para 15.000 em 2017 é um fraco consolo, já que 15.000 chegam e sobram para aniquilar a civilização e, quiçá, a vida de grau de sofisticação superior aos das baratas. Tão importante quanto o número total de ogivas é a sua posse: podemos não perder o sono se elas estiverem na posse dos EUA e da Rússia e se estes países forem dirigidos por governantes democráticos, ponderados e bem-intencionados – resta saber se Donald Trump e Vladimir Putin reúnem estes três requisitos. Mas e se algumas delas estiverem na posse de Kim Jong-un, dos Guardas Revolucionários iranianos ou de um grupo terrorista?

Evolução do número de ogivas nos arsenais nucleares dos EUA e da URSS/Rússia

O gráfico que nos mostra que a percentagem da superfície terrestre com estatuto de protecção (reservas naturais e similares) passou de 0.03% em 1900 para 14.7% em 2017 pode ser muito enganador. Em 1900 a população total do planeta era de 1.650 milhões (menos de um quarto da actual) e tinha uma pegada ecológica per capita muito inferior (nos EUA, esta passou de 0.8 hectares em 1900 para 8.2 hectares no presente) e ainda havia muitas áreas no planeta com presença humana pouco significativa, pelo que não se afigurava premente estabelecer reservas naturais. Afinal, aquele que é tradicionalmente visto como “o primeiro parque nacional” – o de Yellowstone, nos EUA – fora criado apenas 28 anos antes.

A Grande Catarata de Yellowstone cerca de 1878, por William Henry Jackson

Foi a devastação ecológica causada desde 1900 que levou a que os Estados fossem incrementando a “área protegida”. Mas é preciso ter em atenção que essa “protecção” é, muitas vezes, apenas formal e que é ingénuo pensar nessas áreas como santuários naturais ou “florestas virgens”. Nalguns casos, o estatuto de “área protegida” só foi estabelecido demasiado tarde, quando essas áreas já albergavam uma densa presença humana, parte da sua superfície estava fortemente urbanizada e artificializada e nelas decorriam actividades económicas com fortes impactes ambientais. Acresce que, mesmo em países desenvolvidos, as entidades responsáveis pela gestão de muitas áreas protegidas não dispõem de meios humanos e materiais para fazer cumprir o estatuto de protecção.

Outras áreas protegidas são pouco povoadas e mantêm, genericamente, as suas características naturais, mas o seu estatuto de protecção pode ser levantado em favor de projectos que os Governos considerem prioritários do ponto de vista económico: veja-se, em Portugal, o caso dos projectos PIN (Potencial Interesse Nacional), ou o plano de infra-estruturas de 1.5 biliões de dólares apresentado pela administração Trump em Fevereiro de 2018, que prevê a construção de estradas e oleodutos através de áreas protegidas americanas; ou o desbloqueamento, obtido em 2017 no Senado americano (após 50 tentativas fracassadas), para a exploração de petróleo no Arctic Wildlife Refuge, no Alaska; ou a intenção expressa pelo presidente Jair Bolsonaro de abrir a Amazónia à exploração agro-pecuária e mineira (alegando que essa exploração “é vital para o mundo”).

Um aspecto do Arctic Wildlife Refuge, com a Cordilheira de Brooks em fundo

O gráfico da percentagem de bebés com um ano com pelo menos uma vacinação também não é tranquilizante: a ascensão foi muito rápida até 1990, desacelerou a partir de então, estagnou por volta de 2009 e registou uma ligeira queda a partir de 2012 (foi de 88% em 2017), possivelmente em resultado da crescente resistência à vacinação dos filhos manifestado pelas classes mais altas (e, supostamente, mais esclarecidas) do mundo desenvolvido. Rosling realça, noutro ponto do livro, que o acesso das mulheres à educação é um factor crucial no progresso das sociedades, quanto mais não seja pelo prosaico facto de, ao ganharem a capacidade de ler os rótulos e instruções dos medicamentos, serem capazes de tratar dos filhos doentes. Paradoxalmente, no Nível 4, são as mães com formação superior e excesso de zelo quanto à saúde dos filhos que se deixam levar por atoardas difundidas através da Internet sobre os malignos efeitos secundários da vacinação (nomeadamente a de que esta causa autismo).

Este quadro de 1807 da autoria de Louis Boilly, tem um título optimista: “A vacina ou O preconceito vencido”

Estatísticas, percepções e interpretações: acidentes de viação

Na pg. 107, Rosling apresenta dois gráficos que merecem meditação e que mostram que a percentagem de cáries em crianças de 12 anos e as mortes em acidentes de viação aumentam quando os rendimentos per capita dos países aumentam, antes de voltarem a cair para rendimentos superiores. O aumento das cáries explica-se por nos países do Nível 1, a população ser demasiado pobre para dar-se ao luxo de comprar doces. Nos Níveis 2 e 3 os doces tornam-se acessíveis, mas o Estado não tem meios financeiros nem estrutura para providenciar acções de sensibilização e cuidados generalizados de saúde oral. Estes só se tornam abrangentes no Nível 4, fazendo baixar o número de cáries.

Incidência de problemas de saúde oral em crianças de 12 anos no mundo. Verde: muito baixo, azul: baixo, amarelo: moderado, vermelho: alto. Dados de 2003, Organização Mundial de Saúde

Analogamente, nos países no Nível 1 os veículos motorizados são raros e, logo, os acidentes de viação também o são. Quando os países entram nos Níveis 2 e 3, aumenta o número de veículos motorizados, o que, combinado com uma má rede viária, um parque automóvel mal cuidado e o desrespeito generalizado pelas regras de trânsito, resulta num aumento dos acidentes. No Nível 4, a melhoria das estradas, a educação rodoviária e a fiscalização do comportamento dos condutores e do estado das viaturas faz com que o número de acidentes caia.

Mortalidade em acidentes de viação no mundo, em mortes por 100.000 habitantes: de amarelo-claro (menos de 5) a vermelho (mais de 40)

Estes exemplos mostram como a evolução dos indicadores estatísticos está dependente de muitos factores e que tentar reduzi-la a explicações simplistas leva quase sempre a conclusões erradas ou, pelo menos, ilegítimas. Tome-se o caso dos acidentes rodoviários (com vítimas) em Portugal (dados PorData): foram 12.500 em 1960 e subiram até um pico de 50.900 em 1992 – o que pode ser explicado pelo aumento do número de veículos em circulação, à medida que o rendimento per capita subia. A curva estabilizou durante os anos 90 e começou a descer ao longo do século XXI, atingindo mínimos perto dos 30.000 nos anos de 2012-14. Porém, a partir de 2015 a sinistralidade rodoviária voltou a aumentar, chegando a 34.400 em 2017.

A evolução positiva registada na segurança dos veículos, na rapidez do socorro e nos cuidados médicos tem feito com que a curva da mortalidade não acompanhe a curva do número de acidentes: de 641 mortos em 1960 passou-se para um pico de 2676 em 1975 e, após um pico secundário de 2.475 em 1992, houve um declínio acentuado, oscilando o número entre 500 e 600 desde 2012. Porém, no início de 2019 foi noticiado nos media, com algum alarme, que o número de mortos em 2018 – 513 – aumentara em relação a 2017 – 510 – e ergueram-se vozes a manifestar apreensão com o sucedido e falou-se de um apertar da fiscalização para suster esta calamidade. Terão os portugueses passado a guiar de forma irresponsável em 2018?

Ora, para começar, não há, do ponto de vista estatístico, diferença significativa entre 510 e 513 – é bom lembrar que falamos de acidentes e que os acidentes têm, intrinsecamente, uma forte componente de imponderabilidade. Bem mais significativa foi a subida de mortalidade entre 2016 e 2017 – de 445 para 510 – só que ninguém se lembrou de abrir noticiários com ela (ou, se foi noticiada, logo foi esquecida).

Mas é preciso considerar que o aumento do número de acidentes e mortos pode ter várias causas. Por exemplo: após o período de austeridade e de sombrias perspectivas no plano económico de 2012-14, os portugueses recuperaram rendimentos e confiança e voltaram a dar mais uso aos seus automóveis. E mais quilómetros percorridos significam maiores riscos de acidente. Para serem inteiramente reveladoras, as estatísticas sobre sinistralidade rodoviária deveriam ser aferidas em n.º de acidentes por quilómetros percorridos, à semelhança do que é praticado na contabilização da sinistralidade do transporte aéreo.

Mais quilómetros percorridos significam maiores riscos de acidente

Estatísticas, percepções e interpretações: mortalidade infantil

Rosling apresenta-se como “obcecado com os números da mortalidade infantil. Não é apenas por me preocupar com crianças. Esta medida indica a temperatura de toda a sociedade […] Quando apenas 14 crianças morrem na Malásia em cada 1000 […] este número diz-nos que a maioria das famílias na Malásia tem comida suficiente, os seus sistemas de esgotos não contaminam a sua água potável, têm bom acesso aos cuidados de saúde e as mãe sabem ler e escrever. Não nos informa apenas sobre a saúde das crianças. Mede a qualidade de toda a sociedade”. E como “não irão encontrar países em que a mortalidade infantil tenha aumentado”, isso significa que “o mundo em geral está a melhorar”.

Quem lesse, visse ou ouvisse os media portugueses em Janeiro de 2019, teria impressão contrária, já que foi amplamente noticiada a “subida” da taxa de mortalidade infantil de 2.7 por 1000, em 2017, para 3.3 por mil, em 2018 (ver Mortalidade infantil subiu 26% em 2018), levando o bastonário da Ordem dos Médicos a reclamar que a DGS analise a causa das mortes, a Direcção-Geral de Saúde a admitir serem “números preocupantes”, o PSD a exigir que a directora-geral da Saúde prestasse esclarecimentos perante a Assembleia da República e vários políticos e opinadores a concluir que a “subida” da mortalidade infantil era consequência do desinvestimento do Estado no Serviço Nacional de Saúde.

A taxa de mortalidade infantil em Portugal caiu para metade entre 1960, quando foi de 77.5 por mil (dados PorData), e 1974, quando foi de 37.9, e caiu para menos de 1/3 deste valor na década e meia seguinte, atingindo os 10.9 em 1990 (o que dará motivos para reflexão aos que têm saudades do Portugal “idílico” do Estado Novo). Mas o mais espantoso é que continuou a cair rapidamente nos dez anos seguintes, atingindo 5.5 em 2000. Em 2017 foi de 2.7, o que coloca Portugal numa posição mais favorável do que países mais ricos e vistos como possuindo os hospitais mais avançados e os sistemas de protecção social mais eficazes, como a França (3.9), o Reino Unido (3.9), a Dinamarca (3.8), a Suíça (3.5), a Alemanha (3.3) ou a Bélgica (3.6).

Evolução da taxa de mortalidade infantil em Portugal (mortes por 1000 nados-vivos)

Que mudanças trágicas ocorreram então em Portugal em 2018 para que a mortalidade aumentasse uns impressionantes 26%?

Talvez nada tenha mudado: se olharmos a variação da taxa de mortalidade infantil em Portugal no século XXI, vemos que, após, um lento declínio entre 2000 e 2005, ela oscila há 13 anos em torno de uma média de 3.1: 3.5 em 2005, 3.3 em 2006, 3.4 em 2007, 3.3 em 2008, 3.6 em 2009, 2.5 em 2010, 3.1 em 2011, 3.4 em 2012, 2.9 em 2013, 2.9 em 2014, 2.9 em 2015, 3.2 em 2016, 2.7 em 2017. Neste contexto, o 3.3 de 2018 deixa de ser alarmante, é apenas o sinal de que, como nos outros países que atingiram o nível de excelência nos cuidados materno-infantis, a mortalidade infantil decresceu até se tornar num fenómeno tão raro, que as flutuações de ano para ano reflectem simplesmente factores imponderáveis. A estabilização generalizada das taxas de mortalidade infantil nos países mais desenvolvidos à volta de 3 por mil significa provavelmente que, salvo avanços revolucionários no campo da medicina, se atingiu um limite “natural”. Não seria expectável que a taxa de mortalidade infantil continuasse a baixar ao ritmo do período 1960-2000, até atingir 0, tal como não pode esperar-se que a esperança média de vida continue a aumentar imparavelmente em direcção à vida eterna.

O que é realmente “alarmante” neste episódio é que pessoas com responsabilidades na área da saúde e pessoas que aspiram a dirigir os destinos do país sejam incapazes de interpretar estatísticas elementares sobre saúde.

A obsessão de encontrar um “culpado” para o que “corre mal” – a que Rosling dedica o capítulo “O instinto da culpa” – leva a que se façam raciocínios apressados e simplistas e as cativações impostas pelo Ministério das Finanças, tal como, nos anos anteriores, a austeridade imposta pela troika, servem para os analistas de sofá explicarem tudo o que de negativo aconteceu ou acontece em Portugal.

Tenham medo, tenham muito medo!

Podemos viver na “sociedade da informação”, mas a nossa percepção do risco é calamitosamente enviesada. Rosling faz questão de realçar que “‘assustador’ e ‘perigoso’ são duas coisas diferentes. Uma coisa assustadora apresenta um risco percebido. Uma coisa perigosa apresenta um risco real. Dar demasiada atenção àquilo que é assustador e não àquilo que é perigoso […] cria um trágico desperdício de energia na direcção errada”. Ora, como os “meios de comunicação não conseguem resistir a apelar para o nosso instinto do medo”, acabaram por nos empurrar para este paradoxo: “a imagem de um mundo perigoso nunca foi tão eficazmente transmitida como agora, ao passo que o mundo nunca foi menos violento e mais seguro”.

Na vertente específica dos problemas ambientais, o instinto do medo é reforçado pelos activistas, que tendem a exagerar as ameaças e a traçar cenários apocalípticos. Assim, do lado dos ambientalistas, a par de tomadas de posição assentes em sólidas provas científicas, pululam teorias rebuscadas e retorcidas, que descortinam perigos em todo o lado mas que resultam sobretudo da combinação de conhecimento superficial e fantasia efervescente. Mas parte deste empolamento é (ou começa por ser) deliberado: os ambientalistas crêem que “invocar o medo e a urgência com afirmações exageradas e desprovidas de fundamento […] é a única maneira de levar as pessoas a agirem sobre riscos futuros”. E relata um encontro que teve em 2009, em Los Angeles, com Al Gore, em que este, que pretendia recrutar Rosling e os seus gráficos de exemplar clareza para a luta contra as alterações climáticas, lhe disse: “Temos de criar medo!”.

Greve de alunos contra as alterações climáticas, São Francisco, 15 de Março de 2019

A campanha de “medo” pretendida por Al Gore é, infelizmente, uma estratégia muito usada e teve eco em Janeiro passado no discurso de Greta Thunberg, a jovem activista ambiental sueca, no Fórum Mundial de Davos: “Os adultos estão sempre a dizer aos jovens para terem esperança. Mas eu não quero a vossa esperança. Não quero que tenham esperança. Quero que entrem em pânico. Quero que sintam o medo que eu sinto todos os dias e quero que ajam. Quero que ajam como se estivessem numa crise. Quero que ajam como se a casa estivesse em chamas – porque está”.

[Greta Thunberg no Fórum Mundial de Davos, Janeiro de 2019]

Rosling, embora creia que as alterações climáticas têm causa antropogénica e que os países devem concertar-se na tomada de medidas para diminuir as emissões de CO2, não deixa de observar que “gritar que vem aí o lobo muitas vezes põe em risco a credibilidade e a reputação de cientistas climáticos sérios e de todo o movimento”.

E dá um conselho aos activistas do ambiente: “têm de continuar a preocupar-se com o problema, mas sem se tornarem vítimas das suas próprias mensagens frustradas e alarmistas”. Precisamos de pensar com clareza e o medo impede-o: “o medo mais a urgência produzem decisões estúpidas e drásticas”.

São palavras sábias, mas que têm escassas possibilidades de encontrar ouvintes – no campo de batalha alinham, de um lado, a inconsciência e ignorância dos negacionistas das alterações climáticas (ou que, pelo menos, não aceitam que estas têm causas antropogénicas) e os interesses de curto prazo de empresários, que até podem ter alguma consciência do problema, mas só aspiram a manter o “business as usual” e a vender a ilusão do crescimento ilimitado num planeta limitado (no fundo, os decisores sabem que as alterações climáticas serão problemáticas sobretudo para os deserdados, os ricos e poderosos vivem numa bolha que paira sobre o mundo), pelo que se fingem preocupados mas não alteram o rumo.

Do outro, está o fundamentalismo dos que aspiram à santidade carbónica e idolatram Thunberg como uma sacerdotisa (ou uma Jeanne d’Arc) e activistas cujo combustível é o medo e que que não se importam de sacrificar a verdade para manter viva a sua causa.

Greve de alunos contra as alterações climáticas, Berlim, 25 de Janeiro de 2019

No meio está a imensa massa dos que acham Thunberg digna de admiração e que as greves às aulas “para salvar o planeta” são giríssimas e uma prova de maturidade dos jovens, mas que esperam ver os seus rendimentos aumentar, para poderem viajar mais, trocar o automóvel por um mais moderno e potente e comprar mais bugigangas – em resumo, libertar mais CO2 para a atmosfera.

Face a esta disposição de forças, o futuro não parece ser risonho.

Tirando os óculos cor-de-rosa

Apesar da sua perspectiva optimista, Rosling admite a existência de “riscos globais urgentes com os quais temos de lidar” – são eles a “pandemia global, o colapso financeiro, uma guerra mundial, as alterações climáticas e a pobreza extrema”. Rosling parece, portanto, acreditar que os recursos naturais – nomeadamente os energéticos – são ilimitados e que o mesmo se passa com a capacidade do planeta para absorver os estragos e resíduos resultante das actividades humanas, sendo a libertação de dióxido de carbono (e o concomitante contributo para o efeito de estufa) o único factor poluente que o preocupa.

É pena que entre os muitos gráficos que apresenta no seu livro, Rosling não inclua um que mostre a relação entre o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e a pegada ecológica.

Índice de Desenvolvimento Humano no mundo: de verde-escuro (superior a 0.900) a vermelho (inferior a 0.399, dados de 2017

O ranking do IDH de 2018 é liderado pela Noruega, com 0.953 (num valor máximo de 1), o último lugar (o 189.º) cabe ao Níger, com 0.354, e Portugal surge em 41.º, com 0.847. Os peritos no IDH consideram como “muito alto nível de desenvolvimento humano” valores de IDH superiores a 0.8, limite em torno da qual encontramos hoje a Malásia, Barbados, o Cazaquistão, o Irão ou a Costa Rica.

Pegada ecológica no mundo, em hectares globais per capita: de vermelho-escuro (entre 10 e 11) a azul-escuro (ente 0 e 1), dados de 2007

O problema é que, na proximidade da fronteira do IDH = 0.8, cada incremento do IDH tem um custo cada vez maior em termos de pegada ecológica, de forma que os países no topo do IDH, como a Noruega, a Austrália (3.º lugar), o Canadá (12.º lugar) ou os EUA (13.º lugar) têm pegadas ecológicas quatro a cinco vezes maiores aos 2.1 hectares globais per capita que constituem o limite máximo para que o nosso “trem de vida” seja sustentável.

Índice de Desenvolvimento Humano e pegada ecológica (em hectares globais per capita), dados de 2008

A zona sombreada a verde no gráfico acima mostra a área “desejável” onde todos os países do mundo deveriam estar situados de forma a proporcionar bem-estar aos seus habitantes de forma sustentável. Porém, o único país que lá se encontra é Cuba, que, por ironia, não será provavelmente o modelo de paraíso a que a maioria dos habitantes do planeta aspira (e leva a crer que o cálculo do índice do IDH contabiliza aspectos materiais, mas não minudências imateriais como a democracia, a liberdade de expressão ou a livre iniciativa). Para mais, é discutível que Cuba esteja ainda naquele lugar “privilegiado” do gráfico, pois os dados para a sua elaboração reportam-se a 2008 e no ranking de IDH de 2018, Cuba surge em 73.º lugar, com 0.777, logo acima do México , Granada e Sri Lanka e abaixo da Albânia, Trinidad e Tobago, Geórgia e Saint Kitts and Nevis.

Talvez tenhamos de conformar-nos com a ideia que a intersecção entre um IDH muito alto e uma pegada ecológica sustentável é um conjunto vazio. Claro que há quem acredite que as vacas podem voar, mas, para já, o metano produzido no seu tracto digestivo não é capaz de as fazer levitar e representa até um contributo significativo para o efeito de estufa.