“Estética, é o que queremos. Estética e palavras bonitas”. Ainda a entrevista não tinha arrancado, já Joana Astolfi disparava pistas daquela que é a sua filosofia. Uma forma de pensar com a qual cresceu, que amadureceu e que, mais tarde, trouxe para dentro do próprio atelier. O Studio Astolfi nasce em 2009, pelas mãos de uma arquiteta artista (ou artista arquiteta) já com algum andamento. Joana cresceu em Cascais, rodeada por gente de todo o mundo. Aos 18 anos, zarpou e, durante mais de uma década, não voltou a atracar em solo português. Andou por Cardiff, Munique, Londres e palmilhou Itália, de norte a sul. Só assim lhe perdoamos os deslizes em inglês cometidos durante a conversa.

Hoje, aos 42 anos, tudo são histórias, as que viveu e as que lhe contam. Materializá-las é o trabalho de todos os dias, juntamente com uma equipa de 16 pessoas. Empenhou-se na construção de uma linguagem própria e, atualmente, colhe os frutos desse esforço. “Eu quero é fazer do lixo luxo”, delirava há 15 anos. No atelier, dividido entre arquitetura e artes plásticas, não tem mãos a medir, um ritmo de trabalho que fez de Lisboa a cidade mais “astolfiana” do mundo. As montras da Hermès, o bar Park, a loja da Claus Porto, todo o universo do chef Avillez, com os seus cantinhos e becos, A Padaria Portuguesa do Príncipe Real e por aí fora.

A referência é o pai, uma espécie de arquiteto herói. Dele, herdou não só a profissão mas também o gosto por “pôr a mão na massa” e um apetite colecionista quase insaciável. Ao mesmo tempo, tem um pé nas artes. Da instalação à cenografia, do design expositivo ao culto do objeto, Joana persegue um modelo híbrido que junta artes plásticas e arquitetura. É uma mutante.

De onde vem Joana e de onde vem Astolfi?

Bom, Joana vem provavelmente da beleza que os meus pais sentiram no próprio nome. Gosto muito. A minha bisavó também se chamava Joana e o meu pai era muito ligado a ela. Astolfi é um nome italiano. Vem da mãe do meu pai, italiana, com quem eu sou muito parecida. Éramos muito ligadas. Viveu no Brasil a vida toda, fugiram para lá quando ela tinha três anos. O meu pai já nasceu no Rio de Janeiro, é carioca. É por isso que tenho dois passaportes, um brasileiro e um português. Astolfi é um nome que eu quis celebrar, por causa da ligação à minha avó e porque me sinto muito ligada a Itália, onde já vivi dois anos. Falo fluentemente italiano, amo aquele país, as pessoas e a comida e conheço-o de uma ponta à outra. Na essência, até acho que sou mais italiana do que portuguesa ou brasileira.

No fundo, a Joana é uma mistura. Como é que isso se reflete no seu trabalho?

Essa mistura toda, depois, tem muitas saídas, não é? Isto tudo começou com os meus pais, o meu pai brasileiro, a minha mãe portuguesa. O meu pai, um homem com uma escala muito grande, arquiteto também, viajou muito e viveu aquela geração de Ipanema dos anos 50. Os amigos dele eram Tom Jobim, o Vinicius e o Chico Buarque, todo esse grupo de intelectuais, escritores, arquitetos, artistas plásticos e músicos. Ganhou uma grande riqueza cultural, uma grande bagagem de vida.

Saiu de Ipanema com 28 ou 29 anos para ir trabalhar para o presidente do Gana, em Acra. Fez de tudo naquela cidade: habitação social, escolas, igrejas. E quem sai daquele grupo, daquela bola de algodão maravilhosa que era Ipanema, com aquele buzz cultural, para ir sozinho para o Gana, só pode ser um aventureiro. Depois, continuou a viajar pelo mundo, a viver em países diferentes, a trabalhar e a trazer bagagem. Um dia, veio a Portugal fazer um hotel e conheceu a minha mãe. Aí a história passou a ser Cascais. Ele disse ‘Lisboa, jamais, mas em Cascais eu sinto-me em casa’. A mistura toda começa aí. O meu pai é realmente a grande inspiração da minha vida. Na essência, ele também é um artista, um sonhador, um visionário. Sempre a querer fazer-me ir mais longe, sempre intransigente, sempre a questionar. Viajámos muito juntos, houve sempre muito diálogo. Com a minha mãe também. Ela é uma intelectual, portanto, sempre foram uma grande dupla. Sou a única filha deles os dois, o meu pai já tinha sido casado antes, por isso estivemos sempre muito juntos, os três.

▲ Joana, com quatro anos, na casa onde cresceu, em Cascais.

Fotografia cedida por Joana Astolfi

Desde o início que o meu pai decidiu que eu tinha de estudar numa escola com pessoal do mundo inteiro. Puxaram por mim nas artes e isso foi muito importante. Cheguei ali aos 16 anos, ia fazer o IB [International Baccalaureate] no St. Julian’s, e o meu pai disse ‘bem, vamos conversar aqui um bocadinho’. Ele sabia que eu estava dividida entre a arte e a arquitetura. Acompanhei o trabalho do meu pai sempre. Estava sempre no atelier a fazer maquetes com ele. Passava lá a vida. Saía da escola e ia, ou para o atelier do meu pai, ou para a galeria de arte da minha mãe. A nossa casa tinha churrascadas, todos os sábados e domingos. Vinham amigos dos dois, só artistas. Os anos da Galeria Astolfi, em Cascais, foram muitos giros. Era a geração do Justino Alves, do Gil Teixeira Lopes, da Maluda, esse pessoal todo. Estavam sempre lá em casa e cresci com eles.

Mas, chega aquela altura em que ‘pai, estou dividida’. Nunca me direcionou para nada e foi a única conversa que tivemos em que ele diz ‘Joana, se a tua paixão é igual, então faz arquitetura. Vais garantir uma base e a arte está sempre contigo, nasceste com ela’. Eu tinha começado a desenhar com três anos. Fomos os dois para Inglaterra, ver uma série de universidades. Surgiu a University of Walles. Ele não queria que eu fosse para Londres logo com 18 aninhos. Apesar de ser muito ligada aos meus pais, com essa idade, sentia-me preparada para ir. E aí começou uma viagem de 12 anos em que não voltei a viver em Portugal.

E durante esses 12 anos correu a Europa, certo?

Foi uma descoberta. Primeiro, esses anos em Cardiff, que é uma university town. Fiz lá grandes amigos, até hoje. É uma universidade super boa, balançada e com professores maravilhosos. Estava sempre a tentar puxar mais para o lado criativo e para as ideias. Era o que eu gostava: concept, concept, creative… Mas eles também me davam a base técnica, as estruturas, a construção. Não estava tão interessada nisso, mas eles conseguiam make it exciting [torná-lo entusiasmante].

Depois desses três anos, fui para Munique. Não queria ir para a Alemanha, era tudo muito rígido. Queria ir para Itália, para Barcelona. ‘Você vai experimentar. Conheço esse atelier, é muito bom, e você vai ver que o pessoal na Baviera tem uma abertura mental e uma descontração que você não está à espera’, disse o meu pai. Ele tinha razão. Quando entrei neste atelier, foi maravilhoso. O pessoal era realmente aberto e explorava ideias de uma forma muito interessante. Mas também me deram aquela disciplina, a disciplina do desenho e do traço, de como se constrói e se pensa o espaço.

▲ É desta oficina, a poucos metros do atelier de arquitetura, que saem todas as instalações de arte do Studio Astolfi.

JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR

Depois, voltei. Nessa altura, tinha mais dois anos e já tinha na cabeça ir para Londres. Entretanto, o dean [reitor] disse que queria falar comigo. Convidou-me a ficar em Cardiff por mais dois anos. Acho que nunca tinha havido um episódio destes. Falei com o meu pai, voltei a ir ter com o dean e disse ‘OK’. Toda a gente escolheu o seu projeto de final do curso e o meu era um Museu Aquário na Crismina, ali em Cascais. Aluguei um helicóptero com o meu pai, tirámos fotos aéreas, panorâmicas, começámos a ver bem o terreno. Os volumes surgiam dentro da pedra, apareciam, desapareciam, morriam no mar. Uma coisa muito orgânica e um bocado avant-garde. Trabalhei no projeto com muito calma, muita dedicação, muita paixão. Passava horas, dias, noites no meu quarto a pensar, a desenhar. Passado um ano e meio, apresentei tudo, milhares de desenhos e maquetes. No dia de ir ver os resultados, não tive coragem e pedi à minha melhor amiga para ir ver o board. Ela veio a correr e disse ‘Jo, tiveste uma distinção, foste a única rapariga e só houve três distinções na turma inteira’. Esse momento foi muito forte. Com uma distinção, podia ir para onde quisesse. É-se logo headhunted [recrutado] pelos melhores arquitetos. E eu fui, pelo David Chipperfield, pelo David Adjaye, embora fosse completamente fora da norma. Durante o curso, no primeiro ano tinha estado bem, no segundo tinha estado mal. Não tinha muita paciência para os desenhos técnicos, queria era sketch e maquetes. Foi mesmo só no final que realmente mostrei a minha capacidade de sonhar, de arriscar e de inovar. Parece que, lá atrás, eles já sabiam que isso ia acontecer. Eu não fazia a menor ideia, mas essa bagagem estava lá toda.

Foi aí que percebeu que a sua arquitetura era a das coisas pequenas e não a das construções megalómanas?

Quando estava a fazer esse projeto, já sentia que o que queria era trabalhar de fora para dentro. Mas isso veio depois, quando comecei a pôr a mão na massa. Vim para Portugal e estive um ano no Porto a estagiar. Só não fui logo para Londres porque o meu pai tinha feito um transplante hepático. A pessoa que eu mais amo no mundo, além da minha mãe, esteve por um fio, então quis ficar perto dele. Recusei aquelas ofertas todas. Trabalhei com o Tiago Diniz, um louco, muito amigo, ótimo arquiteto, genial, mas ufa… Um ano depois, o Porto estava visto. Um sítio lindo e maravilhoso, mas pequenino e eu precisava de mais para me inspirar.

Aí, fui viver para Londres. Logo no terceiro dia, quando estava a procurar casa, aparece este homem, o Nicholas, que me mostrou algumas opções. De repente, perguntou-me o que é que eu fazia. Pediu-me o portefólio. ‘Posso ficar com isto até amanhã?’, perguntou-me. No dia a seguir, quis tomar o pequeno-almoço comigo. Tinha casas, apartamentos e cafés e propôs-me que trabalhasse em remodelações de vários destes espaços. Fiquei a olhar para ele. Tinha 24 anos e nunca tinha feito uma obra sozinha. E foi assim. Estive dois anos nessa história. No primeiro ano, chorei todos os dias na casa de banho. Porquê? Porque era duro, muito duro. Porque estava a aprender enquanto fazia. Uma coisa é sonhar, no papel, fazer maquetes, que era onde eu ainda estava. Outra coisa é ver as coisas a acontecerem e os desenhos a fisicalizarem-se e começar a perceber que ainda não se tem as bases todas para saber se a viga vai realmente bater certo ou se as réguas vão encaixar. Chorei muito, mas bem, foi uma experiências tão valiosa. E o Nicholas sabia que eu estava a passar por aquilo. Foram dois anos e fiz muito dinheiro. Ele pagava-me muito bem. Era muito nova, nem sabia ainda muito bem gerir o dinheiro. Estava a viver num condomínio maravilhoso em Holland Park Avenue. Foi assim tudo muito out of the normal [fora do normal]. Tinha muitos amigos lá, mas todos a contar tostões. Eu estava ali numa posição muito boa.

Esse foi também um período de excessos?

Também. Excessos a todos os níveis. Eu sempre fui curiosa. Work hard and play hard [trabalhar muito e divertir-me muito], sempre. A minha sorte na vida é ter uma base muito forte, que vem do meu pai e da minha mãe, desse amor que os une e que me une a eles. É um equilíbrio. Eu já na universidade tinha brincado bastante, mas em Londres foi uma loucura. Eu tinha um grupo de amigos do Porto que estava lá e nós começávamos a brincar na sexta-feira às seis da tarde. Encontravamo-nos todos na casa de um deles e só parávamos domingo à meia-noite. Varríamos Londres. Muito louco. Adorava curtir e conhecer pessoas. Tinha para aí cinco namorados, era tudo em excesso realmente. Mas nunca estive muito interessada em drogas. Curiosa para experimentar algumas coisas, mas sempre sem mergulhar muito. Bebia os meus copos, mas sempre com muito respeito. E sim, a viver o momento, que isso é que interessava na altura.

E foi essa a Joana que foi para Itália, anos depois?

Para Itália já fui mais madura. Está-se sempre a subir mais um degrau na escada, não é? A ganhar mais bagagem. Eu gosto muito de falar nesta história da mala da vida. Sinto mesmo que carrego essa mala. A mala já ia mais cheia, com mais curiosidades lá dentro, com mais densidade. Há um intervalo em que fico em Lisboa uns oito meses a fazer um projeto de uma casa em Cascais. Venho a saber que há os Fabrica Portfolio Days, da Experimenta. Só soube no dia antes, não tinha preparado nada, mas era fã da Fabrica, como é óbvio. Aquele rasgo, o Toscani, tudo aquilo me fascinou, desde sempre. Aquela falta de medo de arriscar, de criar, de dar um shake nas coisas. Na altura, o meu namorado disse-me: ‘esquece, tu tens que lá estar amanhã.’ Fui sozinha e quem estava lá era o Pedro, dos Pedrita, ainda hoje, muito meu amigo, e com quem viria a trabalhar precisamente na Fabrica. Fui para uma sala gigante, duas cadeirinhas de um lado, uma do outro. Falei para a câmara durante dez minutos e nem pensei mais no assunto.

▲ Os recortes e os sketches são guardados religiosamente no atelier.

Divulgação

Até que recebi um e-mail a dizer que tinha sido escolhida em Portugal e a chamar-me para fazer um trial [teste]. Fui. Era Janeiro em Veneza, 15 graus negativos, uma loucura. A Fabrica, no fim do mundo, em Treviso, a 20 minutos de Veneza. É uma vilazinha, bonita, muito burguesa. Desafiaram-me a fazer o novo conceito das lojas da Sisley, para apresentar ao fim de duas semanas. Mas sentia-me em casa, com pessoal de todo o mundo, aquele mix. Putos de 22 e 23 anos, geniais nas áreas da fotografia, do vídeo, do web, da música, do design, tudo. Eu já ia com 26, mas bombei, e muito. Estava a trabalhar umas 16 horas por dia. Não dormi durante duas semanas. Trabalhávamos o dia todo e à noite íamos beber copos lá para o botegon, tá tá tá tá. O pessoal bebia imenso lá, estava um frio de rachar. De manhã, um frio no minibus de volta para a Fabrica. Os fabricanti são ovelhas negras. Nós circulavamos ali no meio e o pessoal dizia ‘olha, um fabricanti’, como se fossemos uma espécie rara. A Fabrica, linda, em betão, numa paralela de uma autoestrada. E nós ali, ao pé das vacas. Aquilo é completamente de most improbable random place in the world [o sítio mais improvável do mundo], por isso é que é tão especial. Nunca conheci pessoas tão geniais.

Chega o dia da apresentação. Vou com muita vontade e apresento o meu trabalho. Ligaram-me dois dias depois para que eu voltasse logo que possível. Passado três semanas, estou na Fabrica. E foram dois anos lá, os mais intensos da minha vida, a nível de intensidade de trabalho, de velocidade da criatividade, de auto push constante. Agora, gerir um estúdio de 16 pessoas é muito intenso, como é óbvio, mas é outra fase da minha vida, em que tenho mais 15 anos em cima. Mas sim, deixou-me muito exposta a pessoal genial, a muita troca de ideias. Eu sabia que era o sítio que tinha o meu nome. Tinha de passar por ali, não tinha dúvida nenhuma disso. Hoje, sei que foi muito importante no meu percurso e foram dois anos, quando, normalmente, são seis meses. No segundo ano, já me deram um projeto para as mãos, a exposição do Canova. Aí já escolhi a minha equipa e fiz o projeto, praticamente autónoma.

Nessa altura, não lhe faltavam opções para continuar a trabalhar fora. Porquê voltar e abrir um atelier em Portugal?

É estranho dizer isto, que não me sinto portuguesa, mas realmente há um grande cruzamento dentro de mim. Queria experimentar voltar, muito pela ligação aos meus pais. Tinha saudade de estar perto deles. Nessa altura, Lisboa não era o que é agora, mas eu senti que… Já tinham sido 12 anos de viagem e torna-se cansativo. Há qualquer coisa em Portugal, nos portugueses e na cidade de Lisboa, principalmente. É a temperatura das pessoas. Esse brilho no olho, essa ligação. Eu tinha saudade disso. Encontrava isso em Itália, quando viajava. Em Roma, estou em casa. Se não vivesse em Lisboa, vivia em Roma. Porque essa temperatura, de cor, de escala, de arquitetura, foi feita para mim. It’s my scale, it’s my language [é a minha escala, é a minha linguagem]. E sinto isso com Lisboa, tal como senti que isto podia ser um óptimo playground [recreio], se corresse bem. Se não corresse, estava prontíssima para sair outra vez. Mas pensei ‘I’m gonna give it a shot‘ [vou dar uma oportunidade].

Uma das razões foi querer trazer para o meu país as capacidades que tinha adquirido lá fora. Quando cheguei, as pessoas perguntavam-me muito o que é que eu era afinal. Era arquiteta, tinha estudado arquitetura, mas fazia arte, desenhava objetos e também fazia peças de arte. ‘Então, és designer, és artista ou és arquiteta?’, perguntavam. E eu só respondia: ‘mas o que é que interessa?’. Na essência, sou artista, claramente. Crio conceitos, mas a minha base é a arquitetura, e isso permite-me adaptar o que crio a qualquer uma das áreas. O que me interessa são os desafios criativos, que me excitam e me fazem querer mergulhar. Se é um espaço, se é um objeto, se é uma montra, um evento, I don’t care [não quero saber]. Mesmo assim, ninguém percebia.

▲ Em 2009, Joana criou os iShells. Os headphones com o som do mar foram postos à venda em lojas de design de todo o mundo, incluindo a Colette, em Paris.

Studio Astolfi

Comecei little by little [aos poucos] a fazer uns projetos, umas colaborações, uma casa, duas casas, ainda muito na arquitetura. De repente, fiz os iShells. Essa peça falou muito alto, foi muito mediática. Fiz a exposição dos 100 anos da CUF. Não teve muita divulgação em Lisboa e foi uma pena, porque realmente dei ali um shake no Grupo Mello. Foi um ano de projeto, ali no Barreiro. Todas as semanas a ter reuniões com homens de fato e gravata e eu, uma miúda de 30 anos, com desenhos e maquetes a querer transformar completamente o museu industrial do Barreiro numa coisa que mostrasse todos aqueles objetos — têxteis, farmácia, válvulas — como arte contemporânea. Para eles, aquilo era completamente ‘what are you talking about?‘ [do que é que está a falar?]. Andei, de macacão e luvas, à procura dequelas peças todas, porque ninguém me deu um inventário. Não há muita gente que teria agarrado este projeto, é preciso ter um espírito meio louco.

Mas então, qual foi o projeto que chamou as atenções para o nome Astolfi?

Houve uma viragem muito grande quando comecei a trabalhar com o Avillez. A peça do Cantinho foi muito mediática — A Conversa Ainda Não Chegou à Cozinha. Aí, começou-se a falar muito do meu trabalho e surgiram outros projetos. Foi quando comecei a demonstrar mais o meu lado das instalações artísticas aliadas à arquitetura. Aí, as pessoas começaram a perceber como é que as duas coisas podem casar. Tudo junto, é uma narrativa, tal como um espaço é, acima de tudo, uma experiência. Esse momento foi muito importante.

▲ A instalação que trouxe o nome Astolfi para a ribalta: A Conversa Ainda Não Chegou à Cozinha, no Cantinho do Avillez.

Studio Astolfi

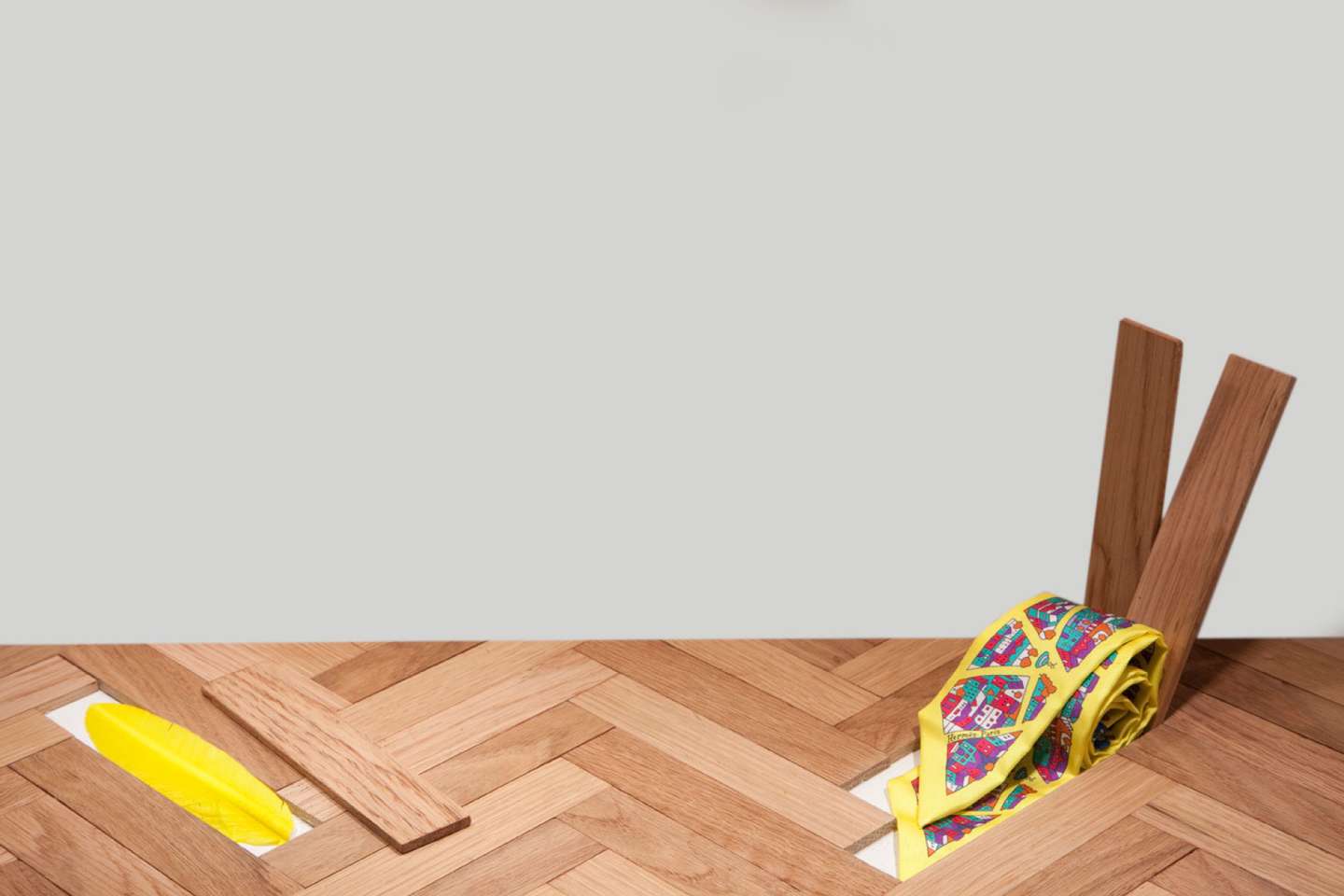

O Park também foi importante, mas não foi um projeto que dissesse ‘ah, isto é tão Astolfi’. Foi uma viagem muito gira, de um chão em asfalto que de repente virou o bar mais maravilhoso. Depois, o começo da minha colaboração com a Hermès. Foi o grande trampolim e eu nunca tinha feito uma montra na vida. São sempre muito dolorosos os meus projetos, são sempre partos, para suar. Queres brincar com a Astolfi, tens que suar, suar, suar, para depois, no final, seres a pessoa mais feliz do mundo. Porque é que há esse suor todo? Porque eu tenho que sentir que não podia ter ido mais longe. Sou um bocadinho obsessiva. A minha equipa diz-me: ‘pronto, já está bom’. E eu: ‘Espera aí. Ainda não está, vamos só mais um bocadinho’. Essa história é cansativa às vezes, mas, para mim, é fundamental. Mas com a Hermès, eu comecei a história de habitar um espaço, não através do vitrinismo, porque não me considero vitrinista, mas através de um mise-en-scène que celebra um produto lindo e maravilhoso. Isso tem muito a ver com exhibition design [design expositivo]. Eu adoro e agora voltei a fazer no Museu da Farmácia.

O que faço é desenhar um enredo inteiro para celebrar e fazer respirar um objeto de arte, que até pode não ser arte. No caso da CUF, não era. E é preciso criar um balanço. Saber o que não fazer, às vezes, é mais importante do que saber o que fazer. Deixar, não usar aquela ideia, meter aquela ideia no bolso. Vamos antes celebrar esta ideia, vamos puxar por ela, respira, balanço, cores, texturas, ver, não ver, proporções. É tanta coisa. E nas montras da Hermès, estamos a brincar com tudo isso. Mas, antes de tudo, estamos a sonhar muito alto e podemos sonhar alto, é para isso que nos pagam. Dentro de uma diretriz, de um tema anual, mas com muita liberdade criativa. Já lá vão quatro anos e eu acho que ainda vêm muitos anos pela frente.

Nunca pensei que fosse trabalhar para marcas. Tinha trabalhado sempre para clientes privados. Se me tivessem dito que eu ia estar a fazer um projeto para o Continente, para a NOS, como a campanha de Natal do ano passado, para A Padaria Portuguesa… Nunca na vida me passaria pela cabeça. Porque é que, de repente, é possível e é tão bonito? Porque são 20 anos a criar uma linguagem. Uma linguagem que se chama Astolfi. Eu não quero que conheçam a minha cara. O que me interessa é que olhem para uma coisa e sintam que estão ali aqueles elementos que tornam aquela linguagem única. Por isso é que hoje digo que posso brincar, porque eu realmente amo o que faço e porque, para mim, isto tem sempre um lado de playground.

Não é em vão que usa a palavra “playground”. Percebe-se pela quantidade de objetos que junta no atelier. Quando é que se tornou uma recoletora?

Desde sempre. Lembro-me de querer sempre brinquedos mais antigos. A minha história era ir com o meu pai e com a minha mãe, mas mais com o meu pai, comprar materiais para fazer as maquetes, a carpintarias, marceneiros, pedir-lhes para fazer protótipos. E eu, pequenina, ia com ele e gostava da patine, dos cheiros. Lembro-me muito bem dos cheiros dentro desses ateliers. Lembro-me de passar a mão em muitos materiais. Depois, nos meus brinquedos, também queria isso. Queria ter o carrinho da boneca feito em madeira. O meu pai construía muitos dos meus brinquedos e isso é lindo. Fazíamos juntos. Logo aí, comecei a gostar de peças únicas e de coisas irrepetíveis, que sentia que eram só minhas. Ainda guardo algumas.

Depois, tinha a mania das coleções. Gostava de colecionar coisas e tinha a mania da repetição do mesmo objeto. Era a história dos lápis. Quando chegavam ao fim, punha todas as pontinhas numa caixinha. Lembro-me que gostava de ver o mesmo objeto muitas vezes e todas diferentes umas das outras. Com o passar do tempo, quando fui estudar arquitetura, interessei-me mais por art objects e mobiliário e aí comecei a gostar de cadeiras. Lembro-me perfeitamente que ia para Portobello, aos sábados, e comprar cadeiras, random chairs [cadeiras aleatórias]. Tinha milhares em casa, todas diferentes. Adorava candeeiros, até hoje. Tenho montes em casa. Isto vem da memória visual que tenho da minha casa. A minha mãe tem um sentido estético muito apurado, mas o meu pai construía, ia para a oficina e estava ali com a mão na massa. Os objetos podem trazer muita beleza a um espaço, mas não gratuitamente. Aquele objeto está ali porque ele tem de estar ali. Aquele objeto respira e vive ali, não é só meter objetos. Aprendi essa sensibilidade com o meu pai e sem sequer falarmos sobre isso. It was all around me [sempre esteve à minha volta].

O meu pai, como arquiteto, gostava de trabalhar sobre folhas brancas, de começar do zero. Ele fazia coisas completamente diferentes daquilo que eu faço: aeroportos, habitação social, hotelaria, fábricas gigantes, arquitetura a uma escala grande. Eu sou a antítese, gosto de fazer um restaurante que seja irrepetível, uma casa irrepetível, uma galeria, uma loja, coisas muito mais íntimas. Uma casa é o projeto mais difícil e mais doloroso do mundo. Passamos a ser terapeutas da pessoa para quem estamos a trabalhar. Chegamos a saber como é que arrumam as meias. É a loucura. São projetos que já estou a pôr para o lado. I like having stuff [Gosto de ter coisas]. Gosto de estar rodeada das minhas coisas, dos meus objetos, das coisas que me fazem sentir em casa. Home é uma palavra tão forte para mim. É quando as pessoas vão à tua casa e ela transpira um pouco de ti e da tua alma.

▲ E por falar em playground, a Feira da Ladra, um dos mercados onde a arquiteta procura objetos especiais.

Divulgação

Em casa, tenho algumas coisas minhas da Hermès, mas tenho, sobretudo, coisas intemporais, que sei que não me vão cansar. Tento não exagerar. Tenho de ter espaço e tenho uma filha de três anos, a Duna. Ela é um objeto ambulante lindo de morrer, o mais bonito que eu já criei na minha vida. Gosto muito de estar rodeada dos objetos e das memórias que cada um traz. Lembro-me de cheiros, de pessoas, de lugares. Tenho uma relação muito forte com o toque, com a matéria. Sou muito apegada à fisicalidade, por isso é que tenho de trabalhar muito o layer de deixar-me ir, um dia, seja lá para onde a gente vai quando morre. Estou muito ligada ainda a esta coisa do toque, das minhas cosinhas, dos meus espaços, das pessoas que amo, do abraço.

É por gostar tanto de objetos que, volta e meia, a fecham dentro de arquivos?

Eu adoro. Aconteceu isso na CUF, no Canova e na Claus Porto também fizemos isso. Mandaram-me, no bom sentido, para a fábrica, em Vila do Conde e estivemos lá muitas horas. Eu adoro isso. Ir às gavetinhas todas, ver como é que era o primeiro sabonete miniatura, a evolução de cada um dos produtos, do Musgo Real, de todas as linhas. É maravilhoso ver as fotografias, ver quem é que fundou, como é que começou. Eu adoro a patine do tempo. A mim, não me dêem folhas brancas. Dêem-me espaços e objetos já com uma vida, já com uma narrativa onde eu possa criar a minha em cima, onde eu me possa inspirar nesse ponto de partida, para depois introduzir o meu. Gosto muito disso, de trabalhar em cima de uma base que já tem uma densidade.

E tem sempre essa liberdade para criar a sua narrativa?

Normalmente, tenho liberdade criativa total e é isso que as pessoas procuram hoje, quando chamam o Studio Astolfi. Mas ter uma ou outra condicionante é bom, baliza-te um pouco. Hoje, quando me abordam, vêm ter comigo com uma história. Todos os projetos acabam por ser um problema para resolver, no bom sentido. No início de um projeto, peço sempre ao cliente para mandar um e-mail com palavras soltas. Onde é que isto o leva? O que é que está a imaginar? Dêem-me palavras soltas. Há sempre este diálogo e, até à data, tem sido muito rico e tenho feito grandes amigos.

▲ Com sabonetes em miniatura e bolhas de vidro, Joana fez a instalação para a montra da Claus Porto, em Lisboa.

Divulgação

E como é que se começa a trabalhar com uma equipa, a delegar tarefas, sem perder a linguagem, que é tão própria?

Isso é um grande desafio. Um bocadinho complicado, mas, como tudo, foi natural. Não começou logo com 16 pessoas, começou com um braço direito. Estava sozinha com os projetos de arquitetura, mas queria sair um pouco fora e pôr as mãos nas artes. Eu vivi seis anos do Bairro Alto e havia lá um espacinho pelo qual me tinha apaixonado, ali na esquina da Rua das Salgadeiras, ao pé do Purex. Um espaço lindo, com um mosaico estilo árabe e um teto com vigas em madeira. Eram 15m2 e eu tinha de ficar ali. Fiquei um ano a namorar aquilo até que fui ter com o senhorio e lhe propous um valor. Fui para lá.

Em Lisboa, a minha história começa ali, sozinha. Depois, começo a sentir que preciso de alguém ao meu lado para pôr a mão na massa, coisas que eu não sei fazer, como trabalhar com madeiras, soldar… Aí aparece o Thibault, que é o meu primeiro colaborador à séria. Belga, um génio e com um grande talento. Começamos a trabalhar juntos, a fazer, acima de tudo, peças de arte. De repente, começo a precisar de mais alguém para me ajudar na parte de apresentar propostas, com o AutoCAD, que eu já não podia ver à frente. Entra a Joana Subtil, depois entra a Leonor, e começa assim. Mas tem sido muito progressivo.

Agora, como é que não perdes o teu cunho? No fundo, porque as pessoas que se vão juntando a ti vêm, antes de tudo, porque se apaixonam por ti, pela tua linguagem e por aquilo que tu fazes. E tu vais dar-lhes muito também. Eu entrego-me muito à minha equipa, de coração aberto. Eu escolhi cada uma destas pessoas a dedo e tenho uma relação única com cada uma delas. Cada um é uma história. Não estou lá sempre, mas estou muito atenta e sei exatamente o que está a acontecer.

▲ A equipa do Studio Astolfi (quase) toda reunida.

Studio Astolfi

Eles estão cá, primeiro, por causa de mim, não é porque vão ser milionários no Studio Astolfi, não é porque é um salário gigantesco, é porque acreditam e sentem a mesma vontade de contribuir para esta linguagem, de celebrá-la, de levá-la mais longe. Cresci imensamente com a minha equipa. De repente, comecei a conseguir fazer muito mais. É muito difícil, deito-me todos os dias com dez projetos na cabeça. E eu gosto de saber qual é o puxador que está a entrar na gaveta da loja da André Ópticas que estamos a fazer no Chiado. Eu escolho a cor da casa de banho da loja do João Manzarra. É muita informação, mas cada vez mais a equipa já me conhece e cada vez mais a equipa tem autonomia para poder, até certo ponto, tomar decisões.

Mais do que tudo, há uma grande amizade, muito amor pelo que fazemos, entrega e rigor. É claro que gerir pessoas é complicado. No atelier de arquitetura, tenho pessoas mais calmas. Nas artes, tenho pessoal mais fogoso. Volta e meia, tenho de ir lá e dizer: ‘pessoal, vamos falar sobre amor’. Emoção/trabalho, são coisas diferentes, mas que se estão sempre a cruzar nas artes e nós somos todos artistas. Mesmo os arquitetos que estão comigo têm todos uma veia. Há uma loucura inerente a todas as pessoas que estão aqui. E eu não estou aí a ver currículos. Quero é olhar nos olhos, quero saber, quero sentir a vibração.

Hoje podia esta mais rica?

Ah sim, claro. Não tenho dúvidas. Mas o meu drive [motivação] não é o dinheiro. Há cinco anos, tive uma proposta para ser head concept designer do Starbucks, na América Latina. Uma coisa gigante, uma proposta de trabalho muito boa. Sempre a viajar e a criar quiosques únicos. Até há cinco anos, fui tesa. Contava moedas castanhas. Durante seis anos, vivi numa casa, no Bairro Alto, que tinha a casa de banho dentro da cozinha. Porquê? Era um apartamentozinho nice de 40m2. Os meus pais sempre me apoiaram, mas quando o meu pai perdeu o atelier, a coisa complicou muito. Eu já fazia os meus projetos, mas sabia que se a coisa não resultasse, tinha esse apoio. Depois, deixei de tê-lo e aí senti um bocado que me estavam a tirar o tapete.

Eu podia perfeitamente ter ido trabalhar com ateliers, já estava com currículo para isso, mas nunca quis ir desenhar casas de banho em AutoCAD. Então fiquei nessa casa, com a casa de banho dentro da cozinha, a contar moedas castanhas e sempre atenta. Sempre que surgia um novo projeto, dava-lhe todo o meu amor. Muito naturalmente, sem qualquer ambição de ser a maior, as coisas aconteceram. É por isso que eu hoje me sinto tão à vontade em estar a falar da minha vida. A história do dinheiro, de repente, surgiu, porque o meu trabalho começou a falar mais alto, porque trabalhei muito e não desisti e porque realmente tinha essa sede de me desafiar, de usar as minhas capacidades e de ir àquela mala tirar cá para fora aquilo que tinha trazido das viagens todas que fiz. Com isso, começa a entrar dinheiro, porque os projetos começam a ser cada vez mais. Os clientes começam a perceber a diferença desta linguagem única, o rigor com que as coisas são feitas, a atenção ao pormenor e todas essas coisas que já vêm da Joana que tinha três aninhos e que agora tem 42.

Nós somos muitos caros, mas, hoje em dia, estou à vontade para dizer isso. You wanna play with us, you pay for that [Quer brincar conosco, tem de pagar para isso]. Faço bastante dinheiro, provavelmente mais do que 80% do país. Se podia fazer mais? Claro, podia fazer muito mais. Mas se eu não me identifico com o projeto, eu não faço o projeto, nem por mil milhões. A minha mãe diz-me muitas vezes: ‘Joana, se tu não trabalhares como é que é? Como é que pagas as tuas contas? Tu não tens património’. E é verdade, eu não tenho património. Viajo, gosto dos prazeres da vida, gosto de jantar fora com os meus amigos, sou generosa, gosto de partilhar com a minha equipa e com a minha família. Hoje em dia, ajudo muito os meus pais, que é uma coisa que me dá imenso prazer. Mas também sei que, se hoje decidisse fechar este estúdio e mandasse currículos para qualquer sítio do mundo, com a história que já tenho, something beautiful would happen [algo bonito ia acontecer] e podia ganhar um salário muito bom, como diretora criativa.

Em algum momento desliga do Studio Astolfi?

Nunca desligo completamente. Tenho uma antena que está sempre atenta. Mesmo quando estou a andar na rua, entro num restaurante ou numa loja, há sempre qualquer coisas que sparks my curiosity [desperta a minha curiosidade]. Estar atento é muito importante para um criativo. A pesquisa, a curiosidade e a atenção aos pormenores. Durante o dia, aprendi a ser uma multitasker. A única altura em que desligo completamente é quando estou com a minha filha. Aí, entro no mundo dela. Ela leva-me, eu olho para olhos dela, brinco com ela, desenhamos, fazemos plasticina.

Deito-me e tenho sempre um script [guião] a rodar com tudo, até adormecer. Os meus projetos são como os meus filhos, tenho de estar sempre a acarinhá-los, a nutri-los. A minha equipa já assume muitas responsabilidades, mas o motor sou eu. No dia em que não estiver ligada, eles também não vão estar. No verão, viajo sempre. Este ano, vamos para a Grécia, eu, o Nando e a Duna, para uma villa linda que alugámos sobre o mar. Mas também viajo muito em trabalho e adoro. Para mim, trabalhar é um prazer. É duro, é suor, mas é maravilhoso. Estou a fazer o que gosto e isso é um privilégio. Mas não me digam que é sorte que fico muito chateada. É uma coisa que é construída e com muito suor. Mas também não é ambição, embora ache que a palavra é boa até certo ponto. Mas isto é uma construção, uma missão, uma necessidade e uma vocação. Para mim, trabalhar é espalhar beleza pela cidade e pelo mundo.

O nome Astolfi está a viver um ponto alto, mas será que não é só uma moda?

Já pensei muito nisso. Se o nosso trabalho neste momento está na moda? Claramente, está. O crescimento dos últimos dois anos não é o dobro, é 300%, a nível de volume de trabalho e de faturação. Mas não acho que seja efémero. A palavra reciclagem, ou upcycle, por exemplo. Comecei a brincar com isso há 15 ou 17 anos, no entanto, chegou cá, à séria, há seis ou sete anos. Onde é que isso já não vai.

▲ Esboço da loja pop up da Claus Porto, no El Corte Inglés de Vila Nova de Gaia.

Studio Astolfi

Em Portugal, as pessoas tornaram-se mais cientes do que é design. Começaram a ganhar essa sensibilidade, porque também começaram a viajar mais e a ver mais. Vieram para cá muitos estrangeiros, que começaram a trazer essas influências, a fazer restaurantes e lojas com um twist, a dar essa enciclopédia visual ao pessoal daqui. Claro que tudo isto entrou mais na moda, mas a linguagem que eu estou a criar não é uma coisa que se baseie só nesta história, tem muito a ver com transformação. Adoro essa palavra. Mas também tem muito a ver com inspirares-te na verdade de um espaço e Lisboa está cheia delas, cheia de verdades nos espaços, de patines, de tempos, de história e de narrativas. É inspirares-te nisso e depois criares em cima disso.

Isto é uma linguagem. Não me estou a comparar a um Frank Loyd Wright, a um Mies van der Rohe ou a uma Frida Kahlo. Mas tenho de facto uma vontade muito grande de criar e de continuar a construir esta linguagem. É uma forma de fazer, de transmitir ideias, que depois são “fisicalizadas” e não ficam no papel. Isto é uma linguagem, chama-se Astolfi. E não acho que ela vá morrer aqui. Acho que ela vai continuar a crescer, cada vez mais, espero. Pelo menos, vou dar todo o meu amor para que isso aconteça. Gostava muito que ela fosse lembrada forever and ever.