A cada filme que faz, Miguel Gomes parte para outro sítio. Há dez anos, percorreu os quatro cantos de Portugal para filmar um país em crise (As Mil e Uma Noites, 2015). Agora, calcorreou o sudeste asiático, de onde trouxe Grand Tour, filme que ao vencer o prémio de Melhor Realização em Cannes voltou a colocar o cinema português no mapa e Gomes como ponta-de-lança global dos filmes que se fazem em Portugal.

Protagonizado por Gonçalo Waddington e Crista Alfaiate, que interpretam dois amantes que atravessam a Ásia no século XIX, Grand Tour é a história da fuga de dois homens: Edward, personagem que foge da mulher de quem está noivo, e Miguel, realizador que quis “fugir de um filme que não estava a funcionar”, aquele que promete ser um dos mais ambiciosos projetos da sua carreira: a adaptação do clássico da literatura brasileira, Os Sertões, de Euclides da Cunha.

Foi com esse projeto “bloqueado” entre mãos que, nas folhas de um livro de viagens, Miguel Gomes (Lisboa, 1972) descobriu a aventura seguinte: uma longa-metragem de ficção feita em dois tempos, com uma primeira rodagem durante um périplo do realizador e de uma pequena equipa por vários países do Oriente e, mais tarde, com filmagens com os atores em estúdio, em Roma.

Produzido pela Uma Pedra no Sapato, em co-produção com Itália, França, Alemanha, China e Japão, Grand Tour, premiado em Cannes e candidato de Portugal na corrida aos Óscares, chega aos cinemas esta quinta-feira, numa altura em não faltam filmes portugueses nas salas, mas em que o cinema português não chega a 5% dos espectadores nacionais.

[o trailer do “Grand Tour”:]

Ouvimo-lo dizer no passado que fazer cinema “nasce de um desejo concreto de qualquer coisa”. Qual era o desejo para este Grand Tour?

Eram muitos. Começou por ser para tentar fugir de um filme que estava a fazer e que não estava a funcionar, parecia estar bloqueado com esse filme. De repente, estava a ler um livro de viagens do Somerset Maugham em que ele vai descrevendo um percurso através do sudeste asiático. Descreve templos, mercados, rituais locais e também descreve encontros com pessoas. Há duas páginas nesse livro (Um Gentleman na Ásia, em Portugal publicado pela Tinta-da-China) em que o escritor diz que encontrou este tipo inglês bastante bizarro que estava muito desgostoso porque ia afastar-se da mulher durante uma semana. A mulher ia de férias, ele não ia estar com ela e era o homem mais feliz do mundo, tinha o casamento mais feliz do mundo. Mas contou que o preâmbulo do seu casamento foi uma coisa bastante rocambolesca porque estavam noivos há muitos anos, ele era um britânico colocado em Rangoon, que era a capital da Birmânia, e que hoje é Myanmar, numa altura em que esse território fazia parte do Império Britânico. Às tantas, estava noivo dessa senhora que estava em Londres, mas por uma série de razões nunca tinham chegado ao momento em que se iam casar. Um dia ela perdeu a paciência e disse: vou ter aí contigo e vamo-nos casar.

Ele disse “sim, senhora”, mas quando chegou o momento da verdade a senhora estava a chegar no seu barco vindo de Londres e ele, por alguma razão, perdeu a coragem e fugiu. Deixou-lhe uma nota a dizer que tinha de se ausentar por motivos profissionais e apanhou um vapor para Singapura. Mas chegado a Singapura tinha um telegrama dela a dizer: “meu querido, estou a chegar, tenho muitas saudades tuas e aguarda-me que vou aí ter”. E ele de novo foi para outro sítio e isso continuou durante vários meses, uma espécie de um jogo do gato e do rato, ele a fugir, ela a persegui-lo. No livro ela consegue apanhá-lo e casam-se e são muito felizes. Estes personagens não têm uma existência real, era só uma oportunidade para uma anedota relativamente básica sobre o caráter dos homens e o caráter das mulheres, os homens serem um pouco cobardes e as mulheres serem um pouco teimosas. Mas era apenas um ponto de partida, não havia matéria para escrever um argumento. Havia um percurso e havia aqueles personagens que eram estereótipos de homens e de mulheres.

Um estereótipo que o ator Gonçalo Waddington rebate na conferência de imprensa em Cannes — onde o filme foi mostrado pela primeira vez.

Magnificamente. Amo o Gonçalo Waddington porque nunca me tinha ocorrido que o Edward não é um cobarde. Foi preciso ouvir o ator que o interpreta. De facto o cinema tem a ver com o espetáculo de marionetas, mas os marionetistas às vezes não sabem o suficiente sobre as marionetas. Ainda por cima no cinema temos que partilhar esse poder, esse controlo sobre as coisas com um coletivo de pessoas. Portanto, gostei muito de ficar a saber que o Edward não era um cobarde, segundo o Gonçalo Waddington. Abriu-se um mundo novo para mim quando ouvi isso, porque estava convencido que ele era um pouco cobarde, ou bastante cobarde. Mas adorei a perspetiva de ele não ser. Não faço ideia então porque é que ele fugiu, mas estou disposto a aceitar todas as possibilidades. E isso é uma coisa boa. Às vezes no cinema tenho a sensação que as pessoas que estão a fazer o filme sabem demasiado. Sabem tudo e querem que o espectador também saiba tudo. Acho que podemos sobreviver todos se vivermos um pouquinho na ignorância, não? E deixar o campo aberto para outras possibilidades além daquelas que tínhamos imaginado como ponto de partida.

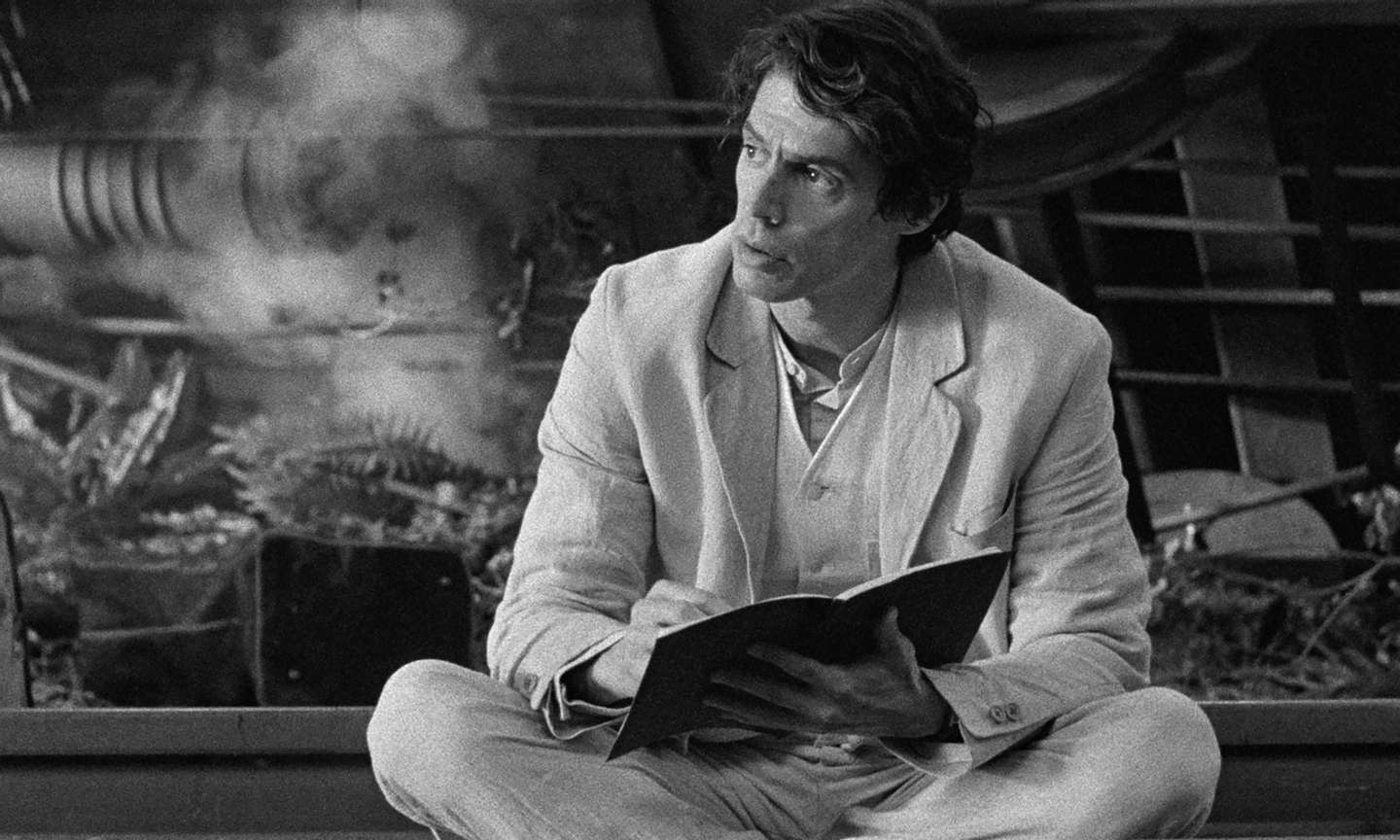

▲ O ator Gonçalo Waddington veste a pele de Edward, um funcionário público do império britânico que está a fugir da noiva, Molly (Crista Alfaiate)

Para a história que acaba de escrever, e que dá origem ao filme, não necessitava de fazer uma grand tour literal, como fez com toda a sua equipa, por sete países da Ásia. Porque quis fazer esse périplo?

Num certo sentido sou muito fiel à origem dos filmes. Depois a partir daí começo a traí-las, mas tem de haver pelo menos duas ou três coisas em que sou fiel. Quis ser fiel àquele ponto de partida daquelas personagens, mas mais do que isso, também quis ser fiel à própria natureza do livro onde encontrei essa história, que é um livro de viagens. Pensei: será que é possível contar esta história e ao mesmo tempo fazer a viagem? O que os personagens percorrem e o que nós filmamos não é o mesmo do livro. No livro era uma viagem à Birmânia, na altura, ao Camboja e à Tailândia. Aqui é um território ainda mais vasto. A mim pareceu-me que era importante também ter a viagem como ponto de partida e poder reagir com a história que não estava escrita. Só havia esse ponto de partida e a ideia daqueles personagens e de poder reagir a isso com imagens concretas do mundo real hoje. Isso permitiu-nos também uma possibilidade de dar uma espécie de contraponto à Ásia imaginada pelo cinema com os estereótipos todos do orientalismo. Não queríamos fugir a isso, queríamos relacionar-nos com isso, mas também ter o antídoto. Ou seja, que mundo é este? Que mundo é que podíamos criar de um movimento incessante entre o mundo real que podemos filmar, percorrendo aqueles territórios, e o mundo imaginado devedor de todo um património de cinema a um mundo que não existe, um mundo que foi fabricado culturalmente por Hollywood e pelo cinema clássico.

Uma das provocações que faz no filme é precisamente quando diz: “O homem branco é totalmente incapaz de compreender a cultura oriental.”

É uma possibilidade, isso está no filme. Todo o filme tem um lado em que os personagens estão um pouco perdidos. Provavelmente eles também são manipulados pelo próprio Continente como marionetas, estão um pouco perdidos naquele território. Por outro lado, acho que também devemos desconfiar daquilo que dizem as personagens nos filmes, especialmente quando as coisas são ditas por, no caso, um cônsul britânico que fuma oito cachimbos de ópio por dia [sorri]. É outro dos clichés, a ideia de que os europeus não percebem nada dos outros. Como todos os clichés, acho que há um fundo de verdade, mas também são clichés, ou seja, lugares comuns da nossa própria cultura. Gosto muito que as coisas sejam uma coisa e o seu oposto ao mesmo tempo.

Já que fala de opostos, um dos temas mais presentes no filme é a questão da fé. Há uma personagem com uma grande falta de fé, e uma outra com uma fé inabalável. Posiciona-se nalgum destes lugares?

Acredito muito no cinema e vou acreditando muito nas pessoas, consoante os dias. Nada é definitivo e também há dias em que tenho menos fé no cinema, no meu próprio, por exemplo. Há dias maus para toda a gente. Fazer um filme demora muito tempo e há dias bons, há meses bons, há anos bons e anos maus.

O que faz um ano bom?

Num ano bom consegue-se avançar, consegue-se apanhar borboletas, tentar capturar um pouco de coisas que mexem connosco, com a nossa sensibilidade, que achamos que são muito bonitas ou muito engraçadas. É a partir do momento em que sentimos que isso passou para um plano de qualquer coisa que se ganha. Não se ganha todas, é uma luta.

E um ano mau?

Se tivermos um ano inteiro a fazer coisas ao lado é um ano mau. Nunca tive um ano mau a filmar. Já tive anos maus em que, por exemplo, não consegui filmar e onde tudo parecia muito difícil. Por exemplo, o ano anterior à decisão de seguir com o Grand Tour foi um ano mau porque queria fazer o filme brasileiro, o Selvajaria, e as coisas já não dependiam de mim. Já tinha trabalhado muito tempo no argumento, tinha visitado a zona do Brasil que queria filmar, tinha conhecido muitas pessoas, estava preparado para poder seguir com o filme. Mas para fazer filmes há esta questão, que não é pormenor de nenhum, que é: os filmes fazem-se com dinheiro e custam dinheiro. Portanto, há anos maus em que não conseguimos fazer nada, em que já não depende de nós prosseguir com o filme e só temos que esperar. Às vezes esperamos e passam meses e meses.

▲ Realizador e equipa viajaram pelo percurso das personagens de "Grand Tour", começando por Myanmar e acabando na China. O arquivo de imagens recolhido alterna com a ficção, criada em estúdio, em Roma

Ainda sobre a fé no cinema, há um diálogo em Grand Tour em que uma personagem diz que “largar as convicções de uma vida deve ser desolador”. Recebe como resposta: “Engana-se, é libertador”. Já houve determinados dogmas ou ideias no cinema que julgava inabaláveis e que abandonou?

Sim, tanto que às tantas decidi que era melhor não ter muitas ideias à partida, para não ter que mudar de ideias. Acho que na mecânica para a fabricação de um filme, o momento inicial não deve ser muito trancado, com ideias muito definidas. Deve ser apenas um ponto de partida que inicie um processo qualquer que não sabemos onde é que vai dar, que resultados é que dará. Admiro muito as pessoas que mudam de ideias. Um dos problemas hoje em dia é que as pessoas mantêm-se fiéis às suas ideias contra qualquer racionalidade. Por exemplo, politicamente, não existem dúvidas para uma série de pessoas, faça o Trump aquilo que fizer. As pessoas, já está comprovado, mantêm-se fiéis e admirativas relativamente àquilo que se estiver a passar. As pessoas querem muito não se enganar, e é muito difícil reconhecer que se calhar esta ideia não é boa, se calhar vou mudar de ideias. Às vezes é preciso ter coragem para mudar de ideias.

Já que fala de política, há 10 anos fez as As Mil e Uma Noites, e uma das figuras com que começava o filme era a ministra das Finanças, Maria Luís Albuquerque [interpretada por Maria Rueff], que entretanto voltou à política.

Não por culpa minha.

O filme era um retrato do país, com os factos ocorridos por Portugal nos anos 2013 e 2014 — quando a troika impôs um pacote de medidas ao Governo português. Na altura, o produtor do filme, Luís Urbano, dizia que um dos objetivos era estrear o filme antes das eleições, em 2015, como um “contributo”. Dizia também: “não é nenhum apelo ao voto, mas interessa-nos mostrar este retrato do país”.

Diria que isso é um dos melhores lados, certamente, do Luís Urbano, o lado voluntarioso que, às vezes, talvez possa ser um pouco ingénuo. Mas acho que, às vezes, é melhor ser ingénuo do que cínico.

É ingenuidade ou acredita nesse poder do cinema?

O cinema teve um lugar central no século XX, hoje no século XXI tem um lugar muito menos central. Existem outras formas… A ida, por exemplo, à sala de cinema é uma coisa bastante caprichosa hoje. Não é pelos números, mas houve uma altura, de facto, no século XX, em termos culturais, em que o cinema ocupou um lugar central que hoje em dia não ocupa.

É curioso falar da sala de cinema porque em 2024 nunca se estrearam tantos filmes portugueses, os cineastas portugueses continuam a arrecadar prémios internacionais, mas os números de bilheteira não mostram esse interesse.

A avaliação dos filmes não deve depender dessa questão. Seria melhor para todos nós se os filmes fossem mais vistos, penso muito no espectador, mas não creio que pense nos mesmos termos em que a indústria os pensa, ou seja, como números. A grande questão quando se faz um filme é: que espectador é que gostaríamos de ter, que espectador é que este filme vai inventar? Fazer um filme é quase um projeto de arquitetura. Um filme é uma espécie de edifício ou espaço que vai ser percorrido por alguém, por um espectador, e vai ser percorrido de maneiras diferentes porque as pessoas são diferentes. Há quem queira ir a correr logo para o sótão, há quem se demore a percorrer as escadas, há quem queira ir para a cave. As pessoas ocupam o espaço de maneira diferente. O meu trabalho é pensar que espaço é que estou a inventar e que possibilidades é que estou a dar ao espectador para percorrer aquele espaço. Espero que dos meus filmes nasça o melhor espectador possível. Gostava que fossem muitos. Se me der a escolher entre a qualidade do espectador e a quantidade, vou escolher sempre a qualidade porque acho que os filmes que ficam com as pessoas, na memória, passam a fazer parte da identidade daquela pessoa. Se eles viverem uma grande experiência como espectadores. Depois, enfim, espero não criar edifícios demasiado exclusivos e fico contente se os filmes forem vistos pelo máximo de pessoas possível.

Ouça aqui em podcast a entrevista a Miguel Gomes conduzida pela jornalista Joana Moreira.

Criou-se essa ideia sobre o cinema português, de que é para um público exclusivo, erudito?

Isso é um lugar comum que existe no cinema português. Também é verdade que não podemos ter esta conversa ignorando aquilo que são as características do nosso mercado, que é bastante específico. O mercado de espectadores em Portugal é muito reduzido. O potencial de fazer lucros com os filmes, lucros que resultem apenas da diferença entre os custos de produção e os ganhos de bilheteira é muito, muito difícil. É um mercado muito pequeno e os outros países que falam a língua portuguesa… Há países africanos onde não existe hábito de ir ao cinema, é uma realidade socio-económica completamente distinta da Europa. E o mercado brasileiro é uma miragem porque eles nem sequer entendem o português de Portugal. Sempre que passa um filme meu no Brasil, tem de ser legendado. Portanto, aquilo que é possível fazer com os filmes é bastante limitado. Mas continuo a achar que o facto de sermos muito limitados em termos de potencial comercial, de sermos pobrezinhos, oferece-nos uma vantagem. Não sei se compensa o facto de não haver uma verdadeira indústria em Portugal, mas é uma característica que determina a história do cinema português. Existe menos pressão industrial, ou seja, ninguém vai tentar impor, na maior parte dos filmes, formas estereotipadas de se produzir, ou a imposição de atores de televisão, todas aquelas coisas que vêm normalmente com o dinheiro. A possibilidade de ganhar dinheiro tem custos. Isso fez com que o cinema português, desde há muito tempo, pudesse usufruir de uma liberdade, por estar mais ou menos resguardado dos interesses do dinheiro. Ou seja, ninguém vê como é que se pode ganhar muito dinheiro com o cinema e essa liberdade foi utilizada por vários realizadores, de maneiras diferentes, fazendo filmes muito pessoais e muito singulares, que não se parecem com outros filmes, não se parecem com um filme mainstream, com uma produção em série. Isso também fez com que algum do cinema português, para mim o melhor do cinema português, pudesse ter, precisamente pela sua singularidade, pelo facto de não se parecer com outros filmes, uma penetração em mercados diferentes fora de Portugal.

Os filmes que fazem mais espectadores em Portugal não saem de Portugal. Ninguém quer saber de comédias populares portuguesas porque os outros países têm comédias populares feitas nos seus países. Ninguém quer saber de comédias populares portuguesas em Espanha, a partir da fronteira. Mas o cinema do [Manoel de] Oliveira, do [João] César Monteiro, do Pedro Costa, de uma série de realizadores, não são blockbusters nos outros países, mas passam no Japão, nos Estados Unidos, no México, no Brasil, em vários países. Sinto-me próximo disso. Se fossemos adicionar todos os números de um filme português, entre aqueles que existem no mercado internacional e aqueles que fazem mais espectadores em Portugal… Seria interessante avaliar as coisas, acho que as pessoas iam ficar surpreendidas.

Grand Tour em Cannes trouxe um feito inédito para o cinema português, o prémio de melhor realização. É a segunda presença em 18 anos de um filme português na competição do Festival, depois de Juventude em Marcha, de Pedro Costa. No discurso agradeceu ao cinema português, sublinhando a “raridade” que é haver filmes portugueses na competição oficial.

Tenho, de facto, um sentimento de pertença relativamente ao cinema português. Gosto de ser um cidadão português, sinto-me bastante confortável nesse papel, mas se me perguntassem se tenho um sentimento de pertença relativamente à cidadania portuguesa ou ao cinema português, diria, sem hesitar, ao cinema português. Obviamente não são todos os filmes, mas o cinema português tem uma história e essa história criou uma identidade que passou por filmes muito diferentes. Mas há uma identidade que precisamente tem a ver com a liberdade que foi existindo no cinema português e que é, de facto, uma referência para cinéfilos de outros países. Portugal é uma referência. Muitas vezes tenho de responder a perguntas difíceis em que me tento desembrulhar à minha maneira. “Porque é que em Portugal há estes filmes todos tão singulares, o que é que se passa? Há uma poesia qualquer no povo português que faz com que estes filmes existam e que sejam tão distintos de outros filmes…” Lá tento responder e digo aquilo que é a minha teoria, que não é só minha, de que a ausência de pressão industrial e da ideia de que os filmes serão rentáveis é uma espécie de efeito colateral de sermos pobrezinhos, mas que oferece as suas vantagens. Essa ausência de pressão permite-nos fabricar filmes de uma determinada maneira que se distinguem, de repente, relativamente a outras cinematografias onde existe uma componente industrial muito mais forte. Tem a ver com isso tudo.

Sabemos agora que é o filme candidato português aos Óscares. Estava à espera?

Estava um pouco à espera. Não quero parecer presunçoso, mas acho que há uma racionalidade nisso, independentemente dos méritos dos outros filmes que estavam apontados para essa nomeação. Não tem nada a ver com a qualidade dos filmes, tem a ver com o facto de um filme que tem um prémio em Cannes à partida tem uma visibilidade internacional, já ocupa um espaço de reconhecimento que o leva a que seja natural poder ser o nomeado para os Óscares.

▲ "Grand Tour" foi rodado em Myanmar (antiga Birmânia), no Vietname, na Tailândia, nas Filipinas, em Singapura, no Japão e na China

No dia em que temos esta conversa foi publicada uma entrevista sua que tem como título: “Tenho saudades da altura em que havia menos dinheiro no cinema. O cinema era mais selvagem” [Expresso]. Tendo em conta a eterna discussão do subfinanciamento do cinema português, como acha que estas declarações são entendidas?

Não li essa entrevista, não sei as frases concretas que foram ditas. Não estou a falar de cinema português. Hoje falei com vários colegas seus e disse o contrário: disse que o que era preciso era continuar a haver um incremento na produção nacional. O que digo é que, em termos internacionais, houve um momento em que o cinema era um pouco mais selvagem. Hoje em dia o dinheiro disponível é maior em termos europeus. Existe uma série de programas europeus, eu próprio beneficio disso. Beneficio disso mais do que qualquer outro realizador em Portugal. O Grand Tour é um filme de 4 milhões e meio, sendo que concretamente de Portugal creio que temos de apoio público menos de um milhão, que é o máximo a que podemos querer chegar num filme português.

Parece-lhe um valor adequado enquanto teto máximo?

É o dinheiro que existe. Se houvesse mais seria certamente melhor, mas é possível fazer cinema por esse valor e acho que o Estado tem que ter isso em consideração para também não subfinanciar o setor e, por exemplo, se pagar de forma injusta aos técnicos de cinema. O Estado não deve subfinanciar o setor. Isto não é uma opinião consensual, tenho colegas meus que dizem que é melhor algum dinheiro do que dinheiro nenhum. Acho que sim, que é melhor algum dinheiro do que dinheiro nenhum, mas acho que o Estado não deve jogar esse jogo, deve financiar os filmes de acordo com aquilo que é o padrão de salários e não contribuir para as pessoas receberem muito abaixo do que é normal. Mas para regressar à história daquilo que me está a citar, acho que existir hoje em dia mais financiamento a nível europeu tem um custo e esse custo é que as comissões, as entidades que financiam o cinema controlam muito mais o conteúdo dos filmes. De uma maneira completamente diferente, porque estamos a falar aqui de investimento público e não de investimento privado, em Hollywood também houve uma espécie de deterioração do cinema americano a partir do momento em que não os produtores, mas os executivos, os financeiros decidem através de fórmulas matemáticas como é que devem ser os filmes. Isso fez com que o cinema americano entrasse numa fase de degenerescência. O cinema europeu, com tudo aquilo que o cinema quer ser como reação, como contraponto ao cinema mainstream americano, acaba por sofrer dos mesmos males. Ou seja, impõem-se aos realizadores.

Não me posso queixar muito porque consigo mais ou menos fazer aquilo que quero, mas também já vou sendo mais velhinho, não é? Mas para realizadores mais jovens, o que vejo é todos os pitchings que eles têm de fazer… Existem mais fontes de dinheiro, mas com uma pressão muito maior do que aquela que a minha geração teve.

Em Portugal poucos realizadores são capazes de viver em exclusivo do trabalho que fazem no cinema e a questão de muitos é: qual é a fórmula, como é que se consegue isso? Ainda é possível haver um Tabu [2012] que muda tudo?

É muito difícil. A maior parte dos realizadores… Diria que existem muito poucos que conseguem fazer cinema assim, que conseguem viver do rendimento do cinema. A maior parte das pessoas têm outros empregos, trabalham noutras coisas e depois vão fazendo os filmes quando podem.

Falava há pouco da importância de pagar a técnicos. Há umas semanas, num cinema em que se mostrava o filme Quem Espera por Sapatos de Defunto Morre Descalço (1971), de João César Monteiro, Luís Miguel Cintra, ator no filme e presente na sessão, recordava como César Monteiro conseguiu uma bolsa da Gulbenkian para fazer o filme, mas que depois, quando o dinheiro chegou, pegou nele e fugiu para a Itália e não pagou a ninguém. Mas Cintra admitia que, apesar de tudo, continuavam a fazer filmes com César Monteiro. A ideia que fica é que no cinema português os projetos acontecem sempre à custa de uma grande dose de investimento pessoal, de entusiasmo, um bocadinho por antídoto a uma falta de dinheiro ou de estrutura.

É isso que estava a dizer. Há uma questão estrutural no cinema português que tem a ver com o mercado e com aquilo que é o potencial de financiamento de projeto. Há um acesso limitado. Por exemplo, nos concursos das primeiras obras do ICA demora-se meses até haver resultados. Obviamente, há muito tempo que deixei de concorrer a esses concursos, que são para primeiros e para segundos filmes, mas existe uma espécie de desproporção entre a quantidade de pessoas — imagino que algumas delas terão projetos válidos — e aquilo que é possível o Estado fornecer.

De facto, não existe outro tipo de condições para se fazer filmes. As televisões apostam em coisas bastante estereotipadas, não existem estruturas de produção audiovisual como existem, por exemplo, em França ou noutros países maiores. Mais do que este prémio, tenho a sorte de a indústria ser muito atenta, apesar de tudo, à bilheteira. Não ligam nenhuma à portuguesa, não querem saber do Pátio das Cantigas, nem do César Mourão, porque sabem que isso não é algo que exista fora das fronteiras de Portugal. Mas são muito atentos ao resultado da bilheteira em França, por exemplo, ou nos Estados Unidos. Isso querem saber todos. Não sou ingénuo, sei que isso conta. Não me leva a achar que fiz um filme melhor ou pior pelos resultados [da bilheteira], mas sei que depende um pouco disso. E sei que provavelmente o acontecimento mais importante, mais determinante para o meu percurso, não em termos artísticos, mas em termos industriais, foi o número de espectadores do Tabu em França. Foi uma grande surpresa para mim e para muita gente e teve consequências, mais do que poderá ter até um prémio tão incrível como ter o prémio de melhor realização em Cannes este ano. Conta mais os 200 mil espectadores do Tabu em França. Acho que é isso que alimenta mais as expectativas dos investidores, dos fundos de financiamento, dos institutos de cinema. É a vontade, que é sempre bastante esquizofrénica, de tentar equilibrar não um cinema de máquina, um cinema Coca-Cola, mas um cinema mais personalizado, mas que faça espectadores. É isso que eles querem. Às vezes isso é impossível.

Refere o Tabu como o momento mais importante, mas não em termos artísticos. Qual é esse momento artístico do seu percurso, este Grand Tour?

Não. Estou a falar daquilo que me parece mais determinante para a maneira como encarei os filmes seguintes e o processo que segui. Esse filme, para mim, é o filme anterior ao Tabu, o Aquele Querido Mês de Agosto [2008]. Num determinado momento, no início do processo de fazer o filme, o produtor disse: não há dinheiro para fazer isto, vamos esperar um ano e ver se arranjo mais dinheiro. Percebi que ia perder dinheiro, que não ia ganhar dinheiro para fazer o filme, e decidi não esperar, nem sequer reformular o argumento, mas partir para o terreno e filmar. Tentei arranjar uma maneira de tornar aquele filme possível fazendo-o. Isso, para mim, foi o momento em que vi a luz. Não sei se é uma luz muito forte, mas foi a minha luz. Para mim, o que funciona é numa situação de aperto chegar-me à frente, ter uma câmara e poder filmar qualquer coisa que me ajude a fazer com que o filme exista.

Isso é uma forma de poder responder a uma urgência artística? Sendo no cinema difícil utilizar a palavra urgência porque tudo é muito moroso…

O cinema é muito moroso numa determinada altura e, de repente, quando se chega à rodagem é super rápido. Os produtores dizem: afinal não são cinco semanas, são quatro. Portanto, é tudo a correr. Mas passaram-se anos e tudo parecia ir muito lento. Qual era a pergunta?

A pergunta era como é que lida enquanto artista com a urgência de ter algo a dizer sabendo que no cinema os prazos são longos, que há um período de espera, como referiu há pouco…

Tenho a ideia que não é assim tão grave quanto isso porque acho que o cinema não é para dizer. O cinema não é para dizer. Quem tem alguma coisa para dizer que diga, mas não tem de fazer um filme. Diga, vá para os jornais, publique uma carta, escreva no Facebook, diga o que tem a dizer. O cinema é para mostrar. Sim, pode haver uma urgência, porque há qualquer coisa que está a acontecer e temos vontade de a mostrar, mas também podemos mostrar outras coisas. Acho que o cinema é para partilhar qualquer coisa com alguém, e isso que queremos partilhar depende de uma ligação com qualquer coisa, com pessoas, com um lugar, com uma situação, e é preciso tentar explorá-la e partilhá-la. Há tempo para isso, há tempo para chegar lá.

▲ Aos 52 anos, o cineasta reconhece que é dos poucos realizadores em Portugal que consegue subsistir a trabalhar apenas na área do cinema

DIOGO VENTURA/OBSERVADOR

O próximo filme, Selvajaria, uma adaptação livre de Os Sertões, de Euclides Cunha, ficou pendente antes de Grand Tour. Em que fase está?

É um processo que estamos a reiniciar neste momento. Existe um trabalho muito grande de escrita de argumento, de pesquisa daquele lugar e de conhecer pessoas, mas, entretanto, passaram oito anos. Temos que voltar lá e ver onde estão as pessoas, o que é que lhes aconteceu e o que é que tem que ser reformulado. E existe uma oportunidade, que tem a ver com um novo ciclo político no Brasil em que poderemos aproveitar o facto de não estar lá o Bolsonaro e as coisas estarem a funcionar normalmente em termos de apoio ao cinema.

Esse foi um dos motivos para o filme parar?

Foi um dos motivos. Nunca conseguimos arranjar um tostão do Brasil porque quando começámos a preparar o filme o Bolsonaro chegou ao poder. Agora temos perspectivas mais animadoras. Por outro lado, espero beneficiar deste prémio e do prestígio que ele dá para as coisas poderem ser mais fáceis. Temos alguns indicadores de que as coisas podem acontecer dessa maneira.

Portanto, ainda não começaram a rodagem?

Não. Voltámos ao princípio, reiniciámos o processo de financiamento e temos um calendário. Vamos ver se ele se concretiza ou não, mas a rodagem é impossível acontecer antes dos últimos meses de 2025. Isso já é uma perspetiva otimista. Até porque este filme, além de precisar de muito dinheiro e ser financiado leva o seu tempo, tem a construção de uma cidade. Há uma cidade que vai ser construída e que tem a ver com o que aconteceu em Canudos [Baía, Brasil], aquele sítio onde se passou a guerra [dos Canudos]. Havia duas igrejas e muitas casas de terra… Tudo isso vai demorar o seu tempo. A nossa perspetiva mais animadora é de poder fazer o filme em 2025 ou início de 2026 e tê-lo concluído durante o ano de 2026.

Sobre essa construção, leva já uma preparação de Grand Tour, em que houve um grande investimento na direção de arte…

Sim e quero continuar a trabalhar com os mesmos diretores de arte e cenógrafos que fizeram este filme [Thales Junqueira e Marcos Pedroso]. Eram brasileiros e conheci-os precisamente durante a preparação do filme que nunca chegou a ser feito. Fiquei tão impressionado com o trabalho deles que propus que viessem fazer o Grand Tour. Portanto, vamos todos regressar a casa ao ponto de partida e fazer desta vez o filme no Brasil com esses diretores de arte brasileiros.

Já que fala na ideia de repetir a equipa, aproveito para perguntar sobre o casting de Grand Tour, que tem como protagonistas Gonçalo Waddington e Crista Alfaiate. A Crista já tinha entrado n’As Mil e Uma Noites [2015], e em Diários De Otsoga [2021]. É comum os realizadores encontrarem atores, musas, com os quais se quer trabalhar continuadamente. O que há no caso da Crista, por exemplo?

A Crista é a melhor atriz da sua geração, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. É uma grande atriz de teatro, capaz de fazer coisas muito diferentes e tem uma coisa que é um bocado difícil de tentar explicar… Já houve outros que tentaram e também não conseguiram, ou pelo menos não fiquei convencido com a explicação deles. Normalmente, no jargão do cinema diz-se que “imprime”. Há uns que imprimem e outros que não imprimem. A Crista imprime a película. Filmamos a Crista e está qualquer coisa a acontecer, sentimos que aquilo que vemos, aquelas imagens estão habitadas por alguém. Tecnicamente, é uma atriz incrível.

Crista Alfaiate não gosta de estar sozinha. Por isso tem um espectáculo para crianças de 12 anos

Aquele riso da Molly, que é quase onomatopeia, surgiu como?

Foi o primeiro dia de trabalho. No dia em que nos reunimos para começar a trabalhar na personagem da Molly, eu e a Crista, disse-lhe: hoje vamos só fazer o riso, não vamos pensar em mais nada, quero que esta personagem nasça de um riso e esse riso tem que ser, ao mesmo tempo, um pouco ridículo e um pouco sedutor. E passámos um dia completamente absurdo a fazer risos absurdos, mas no final do dia tínhamos chegado àquilo. Estávamos contentes e dissemos: OK, pronto, nasceu a Molly hoje.

▲ Crista Alfaiate impõe-se em "Grand Tour" ao dar vida a uma mulher de fé inabalável determinada a encontrar o noivo em fuga. "É a melhor atriz da sua geração, não tenho dúvidas", diz Miguel Gomes

Quando saiu da escola de cinema começou por ser crítico de cinema. Onde escrevia?

Escrevi primeiro num jornal que terminou, chamado Já [1996]. Era um semanário, um jornal de esquerda, fundado pelo Miguel Portas, que era alguém que pertencia ao Bloco de Esquerda, e onde começaram uma série de pessoas. O Rui Tavares escrevia as suas crónicas, o Daniel Oliveira era jornalista, e como crítico tinha como colega o Augusto M. Seabra, que vinha do Público, mas que depois estava no jornal. Mas foi uma aventura que durou pouco tempo.

Alinhava-se politicamente com a equipa do jornal?

Acho que eles suspeitavam um pouco de mim [risos]. Achavam que era um agente duplo, mas, enfim, não tinha problema nenhum em estar com eles. Assumo-me como alguém de esquerda, mas provavelmente pensava menos nisso nessa altura do que hoje em dia. Escrevi nove meses e depois passei para o Público, onde escrevi durante três, quatro anos. Depois comecei a fazer filmes e achei que havia ali um problema porque estar a comentar filmes, filmes portugueses, de colegas meus, e ao mesmo tempo estar a concorrer para os apoios do ICA, enfim, era uma situação um pouco bizarra.

No início do ano, aquando da morte de António Pedro Vasconcelos, realizador que também começou pela crítica, o jornal Expresso republicou uma entrevista em que o jornalista, Jorge Leitão Ramos, recordava-o de uma crítica que este havia feito a A Promessa, de António de Macedo, em que APV desanca o filme de alto a baixo. E o realizador admitia que não devia ter escrito sobre o filme do colega e que se arrependia daquele texto. Diz, aliás, que “só devia escrever sobre o filme do colega se gostasse”.

Apoio essa ideia.

Voltando atrás, como ficou a sua relação com a crítica hoje, sendo realizador?

Tenho uma ótima relação com a crítica em termos platónicos. Não tenho grande relação. Ou seja, não falo com críticos.

Mas lê?

Leio. Não sempre, mas leio. Não todos. Defendo muito a crítica e a existência da crítica. Vivi num tempo em que fui crítico e que era muito diferente de hoje. O Público, nesse momento, era um jornal onde lembro-me que se podia fazer um dossiê de 20 páginas sobre um filme. Haver um filme que entusiasmava e que os críticos do jornal achavam que era relevante e que devia ser defendido ainda dava crédito para escrever 20 páginas. É uma coisa completamente jurássica hoje em dia. Nenhum editor dá esse espaço para isso, dizendo que já ninguém se interessa por essas coisas e, portanto, contribuindo ainda mais para que, de facto, ninguém se interesse por essas coisas.

Mas acho que a crítica, independentemente de ser negativa ou positiva, é um espaço que deve ser defendido pelos realizadores. Às vezes é muito difícil porque as pessoas ficam magoadas, ressentidas, mas acho que é fundamental ter interlocutores relativamente aos filmes, que estão preparados para isso, que conheçam filmes e que tentem ser uma voz que relata a experiência de ser espectador daquele filme em específico. O que é uma coisa que não é para toda a gente, é só para alguns. Isso sempre esteve um pouco ameaçado. Já o Truffaut se queixava disso quando escrevia, dizendo que o editor chegava ao pé dele e dizia “a minha mulher não concorda nada consigo”. Toda a gente roga o direito de ter uma opinião e ficar zangada com quem tem uma opinião contrária. Ao mesmo tempo é uma coisa incrível porque o cinema tinha a ver com esse lado popular de toda a gente se sentir envolvida e que tinha uma opinião válida sobre o filme. Mas haver espectadores preparados que tenham refletido, passado tempo a pensar naquilo que veem, em porque é que gostam, porque é que não gostam, qual é a relação entre as coisas, é uma coisa muito importante, ameaçada e que deve ser defendida. Já aprendi muitas coisas com críticas sobre filmes meus.

Antes de ser crítico era espectador. O que gosta de ver?

Gosto de ver muitas coisas. Neste momento tenho uma situação familiar mais intensa porque tenho dois filhos pequeninos, é mais complicado. Não posso simplesmente desertar e ir ao cinema e deixar a minha mulher a lidar com aquelas criaturas. Mas, por exemplo, vinha muito aqui [Cinemateca Portuguesa] antes disto. Aqui, às salas de cinema, ver filmes contemporâneos. O cinema foi sendo coisas muito diferentes e é daí que vem a minha vontade de fazer filmes. Essa necessidade de ser espectador de cinema e de ver os filmes que se fizeram ou que se fazem talvez só tenha esmorecido num período curto, que foi quando deixei de ser crítico de cinema. Já estava tão farto de ter a obrigação de escrever sobre cinema, de ver filmes por obrigação e não por prazer, que houve um período de um ano em que de facto vi muito pouca coisa. Depois desse momento, uma espécie de reação à overdose de cinema e a uma obrigação de ver filmes, regressou o prazer de ir ao cinema. Aqui na Cinemateca, que é incrível, um luxo, nas salas, nos festivais. Sou viciado em ver filmes e gosto muito de ver filmes. É muito importante na minha vida.

Há uma cena no filme Tabu, aos 30 minutos, em que duas personagens estão numa sala de cinema. Não vemos o ecrã, escutamos apenas o som, no caso é a música Be My Baby, das Ronettes. Estão lado a lado e enquanto ela chora, comovida, ele está a dormir. Um espectador de cinema está sempre sozinho?

Sempre sozinho. Ainda era mais incrível quando estávamos numa experiência coletiva de haver várias pessoas numa sala de cinema a partilhar o mesmo filme, o mesmo momento, e, pelo facto de as pessoas serem diferentes umas das outras, terem reações diferentes a determinado filme. Saiam cá para fora e uma dizia “odiei” e outra dizia “adorei”. Esse lado coletivo e ao mesmo tempo pessoal de estar sozinho a ser interpelado por um filme e responder a ele com desejo, com emoções, com o que quer que seja, é a condição do espectador.