Índice

Índice

Há uns anos, era frequente ouvir-se e ler-se que Portugal e Espanha tinham vivido de costas voltadas um para o outro e que tinha chegado a hora de acabar com tal situação, tanto mais incompreensível por Espanha ser o nosso único vizinho, caso raro na Europa continental e no mundo. Os Governos de ambos os países estreitaram laços, concertaram posições a defender na União Europeia, assinaram-se convénios e acordos de cooperação, houve regiões, cidades e vilas na zona raiana que estabeleceram protocolos e parcerias e trocaram galhardetes, construíram-se pontes e congeminaram-se centros de exposições transfronteiriços, o turismo espanhol em Portugal intensificou-se, mas os dois países continuam a ter um profundo desconhecimento da história e da cultura um do outro.

Para ajudar a colmatar esta lacuna, a editora Vogais editou em Portugal, com escassos meses de desfasamento para a edição original, Breve história de Espanha, de Giles Tremlett, com tradução de Manuel dos Santos Marques.

A capa de “Breve história de Espanha”, de Giles Tremlett (Vogais)

Giles Tremlett nasceu (em 1962) em Plymouth numa família britânica e diplomou-se em Oxford (em antropologia), mas tem a seu favor uma vida intimamente associada a Espanha, que permite combinar o conhecimento profundo do objecto de estudo com o distanciamento que favorece uma visão sem enviesamentos: estudou em Lisboa e Barcelona, foi correspondente do jornal The Guardian na Península Ibérica durante uma dúzia de anos, foi correspondente da revista The Economist em Madrid, há muito que fixou residência na capital espanhola e é autor de vários livros sobre Espanha, nomeadamente de biografias de Catarina de Aragão e de Isabel de Castela.

Prólogo: uma relação de mútuo desconhecimento

A similitude das línguas poderia contribuir para aproximar Portugal e Espanha, mas acaba por não ajudar muito: os portugueses julgam que por serem capazes de compreender o espanhol escrito e falado e de conseguirem falar o “portunhol” suficiente para se fazerem entender num bar de tapas em Sevilha, já dominam a língua; por outro lado, ficam abespinhados por os espanhóis não perceberem o português nem se esforçarem por o falar, interpretando tal atitude como má-vontade, sobranceria ou obtusidade, quando os espanhóis (e a maioria dos povos) se debatem, acima de tudo, com o facto de o português se falar (cada vez mais) de boca fechada e ser, portanto, dificilmente inteligível (ver O português devora-se a si mesmo).

O espanhol não fazia parte dos curricula escolares portugueses, mas, a partir do momento em que foi introduzido, foi entusiasticamente acolhido pelos adolescentes, tendo ultrapassado o francês nas preferências. Esta deslocação não resultou, todavia, da paixão dos adolescentes portugueses pela língua e cultura espanholas mas da preguiça: para um português, o espanhol é mais fácil de aprender do que o francês. Também o facto de Lloret de Mar e outros resorts costeiros espanhóis se terem tornado no destino de eleição das excursões de finalistas das escolas portuguesas nada tem a ver com hispanofilia: aos excursionistas tanto lhes faz que Lloret de Mar seja em Espanha ou na Albânia, é tão-só um não-lugar, barato, próximo da praia e longe da supervisão parental, onde a estroinice e a intoxicação não conhecem peias nem reprovação (diga-se, em abono dos adolescentes portugueses, que é precisamente pelas mesmas razões que Lloret de Mar é frequentado por hordas de finalistas alemães e britânicos).

É possível que a cidade de Espanha mais visitada pelos portugueses com menos de 20 anos não seja Madrid nem Barcelona mas Lloret de Mar (na imagem)

Não é maior o interesse por Espanha entre os adultos, mesmo pela parte dos mais inclinados para a cultura. O autor espanhol que mais leitores conquistou em Portugal não foi Miguel de Cervantes, Federico García Lorca, Camilo José Cela, Gonzalo Torrente Ballester, Manuel Vázquez Montalbán ou Javier Marías, mas Corín Tellado, que, embora já tenha perdido muita da popularidade de que gozou na segunda metade do século XX, vendeu por cá mais livros e fotonovelas do que o conjunto dos seis venerandos autores acima mencionados. Se lhes falam no Siglo de Oro, a maioria dos portugueses aventará que é o nome de uma casa de alterne para os lados de Badajoz e os nomes de Francisco de Quevedo e Luis de Góngora suscitarão um franzir de cenho interrogativo a quem tem na ponta da língua os nomes de dezenas de jogadores presentes e pretéritos do Real Madrid e do Barcelona F.C.

Edições portuguesas de alguns dos 4000 (quatro mil) títulos atribuídos a Maria del Socorro Tellado López, mais conhecida pelo seu nom de plume, Corín Tellado

No que à História de Espanha concerne, apenas se conhecem por cá os momentos em que esta intersectou a História de Portugal: a porfia de Afonso Henriques para se libertar do jugo do Reino de Leão e Castela, a Batalha de Aljubarrota e a sua famigerada padeira, o Tratado de Tordesillas, a crise dinástica de 1580, a União Ibérica, a Guerra da Restauração de 1640-68, a perda de Olivença para Espanha em 1801. Ou seja, com excepção do Tratado de Tordesillas, visto como símbolo da superior matreirice lusa, quase tudo são eventos que, nas mentes portuguesas, só despertam memórias de agravos e ressabiamento e substanciam o tolo adágio “de Espanha, nem bons ventos nem bons casamentos”. Poderia acrescentar-se que também não vem boa fruta, uma vez que, no imaginário português mais tacanho, Espanha produz exclusivamente fruta industrial, grada, vistosa e completamente desenxabida; para piorar a ofensa, para a produzir gastam os espanhóis tanta água que, agora, querem ficar com os caudais do Tejo, Douro e Guadiana só para si.

Olivença/Olivenza, uma perda com que muitos portugueses não conseguem conformar-se

E assim continuamos a viver, em quase completo alheamento, junto desse país que designamos, absurdamente, como “a vizinha Espanha”, como se houvesse, na Terra ou no cosmos, mais alguma Espanha que propiciasse confusões, e dizemos ser habitado por “nuestros hermanos”, apesar de o nosso relacionamento nada ter de fraternal. Aliás, sabemos tão pouco da vida de “nuestros hermanos” que poucos portugueses – mesmo os que lêem livros e possuem biblioteca – estão a par de que a (invulgar) onomástica espanhola dita que o apelido do pai precede o apelido da mãe, pelo que Gonzalo Torrente Ballester deve ser arrumado na letra “T” e Manuel Vázquez Montalbán na letra “V”, e que, pela mesma razão, não seria correcto designar o autor de El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha por Miguel Saavedra, o mais famoso tenista espanhol das últimas décadas por Rafael Parera ou o cantor hispanófono que mais discos vendeu como Julio de la Cueva.

A Espanha de Tremlett

Compactar em apenas 300 páginas a história de um país com raízes antigas, composto por várias nacionalidades e que, durante, alguns séculos, foi o centro de um império onde o sol nunca se punha é uma tarefa hercúlea e Tremlett desempenha-a com competência e com uma prosa desempenada. Esta apreciação favorável não exclui que existam alguns aspectos discutíveis ou omissos ou que suscitam paralelismos, aproximações e divergências com a História de Portugal, que serão objecto dos capítulos abaixo.

Há também a assinalar dois pontos negativos objectivos, sendo o menos perdoável a completa ausência de mapas. Quantos não espanhóis terão ideia – sem “googlar” – de onde ficam Zaragoza, Valladolid ou Cartagena? Como compreender a História de Espanha sem mapas com as províncias da Ibéria romana, a progressão da Reconquista cristã e a manta de retalhos dos reinos medievais? Uma vez que Espanha possuiu um vasto império repartido pela Europa, África, Ásia, Américas e Oceânia, como podem dispensar-se mapas que dêem testemunho da construção e desmoronamento desse império? Como compreender a Espanha “multi-nacional” e as pulsões autonómicas e independentistas que ameaçam fragmentá-la sem um mapa com a actual divisão administrativa do país?

A outra pecha é comum à maioria dos livros publicados em Portugal: em vez de um índice remissivo há um índice onomástico. Como muitas editoras simplesmente suprimem qualquer índice, o leitor pode, ainda assim, dar-se por feliz.

A evolução do Império Espanhol: a azul, territórios do Império Português, que estiveram sob controlo do rei de Espanha durante a União Ibérica (1580-1640); a violeta, territórios perdidos quando dos Tratados de Utrecht-Baden (1714); a vermelho, territórios perdidos quando das guerras de independência nas Américas (1808-33); a laranja, territórios perdidos na Guerra Hispano-Americana de 1898-99; a verde, territórios perdidos após a descolonização em África (1956-76); a castanho, território actual de Espanha

Afonso X, o Workahólico?

Tremlett enaltece – com justiça – o papel fulcral de Afonso X de Castela (reinado: 1252-84), uma figura cujo amplo escopo intelectual e governação prudente, assisada e tolerante (para os padrões da época) lhe valeu o cognome de “O Sábio” e levou Tremlett a rotulá-lo – num floreado desajeitado – como “homem da Renascença antes mesmo de eles existirem”.

Tremlett deixa-se levar pelo entusiasmo quando atribui a autoria directa e exclusiva de Afonso X a empreendimentos que ele se terá limitado a supervisionar ou a patrocinar. É o caso das Tábuas Afonsinas, um conjunto de tabelas astronómicas que teriam largo uso pela Europa fora nos séculos seguintes e que foram elaboradas pela Escola de Tradutores de Toledo, formada por proeminentes sábios dos mundos cristão, islâmico e judaico. Esta meritória instituição não foi fundada por Afonso X, mas foi ele quem promoveu o recrutamento de alguns dos mais competente astrónomos do seu tempo para a preparação das Tábuas Afonsinas. Foi também ele quem determinou que as obras em árabe, que costumavam ser traduzidas para latim, passassem a ser vertidas para castelhano, o que constituiu um passo fundamental para a definição dos fundamentos desta língua e para a sua afirmação (o que Tremlett não menciona).

Afonso X rodeado pelos eruditos da sua corte, numa iluminura do Libro de los Juegos, uma das muitas compilações de saber promovidas pelo rei castelhano. O manuscrito, com 98 páginas e 150 iluminuras, descreve os jogos então correntes na Península Ibérica

Tremlett menciona também “o ciclo de 419 canções devotas da Virgem Maria ou Cantigas de Santa Maria, compostas por Afonso X, [que] ainda hoje é interpretado”. É ingénuo supor que um rei – e, para mais, um rei tão envolvido na governação e que se dividia por tão diversos interesses intelectuais e artísticos – teria tempo para compor 419 canções (a mais vasta colecção de obras musicais do período medieval), mesmo que dormisse tão pouco quanto o nosso Presidente da República. Nenhuma das canções tem indicação de autor do texto ou da música (como era usual na época), mas o mais provável é que as canções tenham sido obras dos muitos músicos e poetas da corte de Afonso X, o que não exclui que o rei possa ter sido autor de algumas; mas o seu maior contributo terá sido o de ter instruído os copistas da corte para compilar este opulento repertório.

Afonso X rodeado pelos músicos da sua corte, numa iluminura de um dos quatro códices das Cantigas de Santa Maria

Dois impérios construídos à custa dos inimigos de Cristo

Tremlett atribui a Espanha a criação “do primeiro império global do mundo no século XVI” (pg.11). Não é preciso estar-se possuído pela obsessão de proclamar que os portugueses foram e são os melhores e primeiros em tudo (como acontece com o actual Presidente da República Portuguesa) para contestar a primazia espanhola neste domínio: Portugal construiu um império global na mesma altura, pelo que, a haver uma taça (ou culpas) a atribuir pelo feito, teria de ser partilhada.

Tremlett apresenta o Tratado de Tordesillas (1494), que introduziu alterações à repartição da novos territórios e mares entre as monarquias ibéricas fixada pelo Tratado de Alcáçovas (1479), como tendo o fito de permitir “que os navios portugueses pudessem navegar pelo Atlântico a partir de África para apanhar os ventos e as correntes que os propulsionassem até casa”. A explicação é pouco clara e apresenta como certo o que é uma hipótese que concorre com outras, nomeadamente a que defende que João II de Portugal já teria obtido dos seus navegadores a confirmação da existência do Brasil e teria exigido a revisão do Tratado de Alcáçovas, de forma a, ao deslocar a linha de demarcação para ocidente, incluir o Brasil no hemisfério português, ainda que a descoberta formal da Terra de Vera Cruz só tivesse sido efectivada em 1500 (ver capítulo “Amesterdão, 1609: Mare clausum vs. Mare Liberum” em Um Portugal vs. Holanda com quatro séculos e outros duelos: Comércio livre e proteccionismo, parte 2 e capítulo “Descoberta do Brasil” em Quem anda a falsificar a História de Portugal?).

Independentemente das razões que presidiram ao Tratado de Tordesillas, este acabou por ter um impacto histórico tremendo e duradouro na história da América e de Portugal e Espanha, ao levar ao nascimento de um vasto país de língua e cultura portuguesa num continente que, da fronteira sul dos EUA à Terra do Fogo, faz parte da esfera linguística e cultural espanhola.

Os Império Espanhol (a azul) e Português (a verde), c.1790: Alguns dos territórios a azul foram explorados ou reclamados por Espanha, mas sem que tivesse havido um controlo efectivo (é o caso da costa noroeste da América do Norte)

Tremlett dedica alguma atenção às concepções raciais que presidiram à criação dos impérios globais de Portugal e Espanha e à forma como aquelas moldaram a composição étnica e estratificação social das Américas. Os impérios de Portugal e Espanha são hoje apontados como tendo praticado uma política de repressão, escravização, aniquilação cultural, genocídio e extractivismo infrene, o que, sendo verdade pelos parâmetros morais hoje consensuais, não só não foi extraordinária no seu tempo como teve o beneplácito da suprema autoridade espiritual da Europa, a Santa Sé. Tal pode comprovar-se numa bula papal citada por Tremlett: “Concedemos que vós e os vossos sucessores como reis de Portugal […] terão perpetuamente o direito de invadir, conquistar, apreender, sujeitar e reduzir à escravidão perpétua os sarracenos, pagãos e outros infiéis e inimigos de Cristo, quem quer que sejam e onde quer que fiquem os seus reinos”.

Tremlett não o menciona, mas esta é a bula “Dum diversas”, promulgada em 1452 pelo papa Nicolau V. A bula teve origem num pedido de Afonso V de Portugal, que pretendia obter cobertura papal para os seus projectos expansionistas em África, em particular na luta contra o Islão no Norte de África, mas Nicolau V conferiu-lhe um carácter ilimitado no espaço e no tempo e estendeu a legitimação para a conquista, submissão e escravização a qualquer povo não-cristão.

Nicolau V por Peter Paul Rubens, ca.1612-16

Esta licença para matar, converter e explorar infiéis e pagãos e tomar as suas terras e riquezas seria renovada e reforçada pelas bulas “Inter caetera” (1456), de Calisto III; “Aeterni regis” (1481), de Sisto IV, que deu cobertura ao Tratado de Alcáçovas; “Inter caetera” (1493), de Alexandre VI, que expandiu os direitos de Espanha à recém-descoberta América; e “Precelse denotionis” (1514), de Leão X, que reiterou e ampliou o domínio absoluto de Manuel I de Portugal e seus sucessores sobre todos os territórios e povos entre o Cabo Não (no sul de Marrocos) e as Índias.

Os impérios globais de Portugal e Espanha não representaram um caso excepcional de malevolência e sobranceria, foram a expressão da mentalidade que na altura reinava entre os reinos europeus – e a verdade é que não se encontrava maior compreensão e humanidade entre os africanos, uma vez que eram eles que capturavam e vendiam os seus irmãos, num comércio que já era próspero muito séculos antes da chegada dos portugueses (só que, então, o destino dos escravos era, quase exclusivamente, o mundo islâmico). As potências europeias que sucederam a Portugal e Espanha na dominação e exploração dos povos da América, África, Ásia e Oceânia não tiveram comportamento muito diverso e a “Doutrina das Descobertas” plasmada nas bulas papais acima enumeradas, definiu, nos séculos seguintes, a política colonial dos europeus, mesmo quando estes não estavam subordinados à autoridade papal (ou até se opuham a ela), como foi o caso da Grã-Bretanha, da Holanda ou da Dinamarca.

Os métodos brutais dos conquistadores espanhóis nas Américas, segundo uma das gravuras de Theodor de Bry (a partir de desenhos de Joos van Winghe) que ilustraram a Brevíssima relação da destruição das Índias (Narratio regionum indicarum per hispanos quosdam devastatarum verissima, 1552) de Bartolomé de las Casas

A Inquisição é vítima da má imprensa?

O Tribunal do Santo Ofício da Inquisição começou a funcionar em Espanha em 1478, por solicitação dos Reis Católicos, Fernando II de Aragão e Isabel I de Castela, e foi formalmente extinto em 1834. Após descrever as circunstâncias da criação da Inquisição Espanhola e a sua cruel forma de actuação, Tremlett faz uma cabriola: “Na verdade, a Inquisição não era tão má como pensamos. Séculos de propaganda protestante aumentaram a sua dimensão para proporções grotescas […] Um estudo recente do Vaticano mostra que menos de 2% das 125.000 pessoas julgadas foram executadas”, concluindo que, se se atender ao período durante o qual a instituição esteve em funcionamento, apenas foram executadas quatro pessoas por ano.

Para começar, o Vaticano é fonte pouco isenta para o apuramento das malfeitorias da Igreja Católica e Apostólica Romana em geral e da Inquisição em particular, e outros estudos contam histórias bem diferentes: vários autores indicam números em torno das 10.000 execuções, Juan Antonio Lorente vai até 32.000 e praticamente não há estudos com estimativas abaixo das 3000 execuções. Hoje, é usual apontarem-se como valores consensuais c.150.000 pessoas julgadas e 3000 a 5000 executadas; Tomasz Karlikowski, fazendo um apanhado de diferentes estudos, aponta para 7300 execuções.

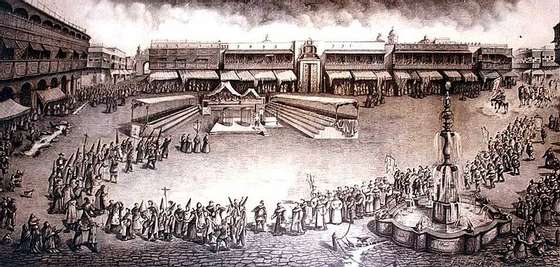

Auto-de-fé na Plaza Mayor de Lima, Vice-Reino do Peru, século XVII

Há também que considerar que a distribuição dos julgamentos e execuções no tempo não foi homogénea: a sanha inquisitória concentrou-se entre 1480 e 1530, período em que terão sido levadas a cabo c.2000 execuções; as estimativas de Karlikowski para um período quase coincidente, de 1480 a 1539, são de 45.000 julgamentos e 5500 execuções, a que corresponde uma percentagem de execuções por julgamento de 12%. A intensidade das primeiras décadas de actividade foi suficiente para instilar um terror duradouro, reprimir ideias de dissidência e fazer fugir os inconformistas, pelo que a pressão exercida pela Inquisição pode depois ser afrouxada. A este alívio somou-se, no início do século XVIII (com o falecimento, em 1700, do último monarca espanhol da casa de Habsburg, Carlos II), a chegada a Espanha dos ventos do Iluminismo, que arejaram um pouco a sociedade e fizeram com que o total acumulado de execuções entre 1700 e 1750 fosse de “apenas” 111 (quase todos cristãos-novos acusados de ter regressado às práticas judaicas).

A tendência de declínio no número de execuções e no poder da Inquisição prosseguiria na segunda metade do século XVIII e a sinistra instituição seria mesmo abolida durante o domínio de Espanha por Napoleão (1808-12). Foi restaurada em 1814, quando Fernando VII recuperou o trono, mas em 1820, uma revolta popular em Cádiz obrigou este monarca a aceitar uma constituição liberal e a abolir a Inquisição. Esta ressurgiria uma última vez, em 1823, sob outra designação e enquadramento formal e já longe do poderio de outrora, e a última execução que promoveu teve lugar em 1826.

“Tribunal da Inquisição” (c.1812-19), por Francisco de Goya. A indumentária figurando chamas envergada pelos réus indica que foram condenados à fogueira

Porém, a influência negativa da Inquisição está longe de se circunscrever à contabilização de execuções: alguns dos que não foram condenados à morte sofreram torturas tão brutais que ficaram incapacitados, temporariamente ou para o resto da vida, já não falando das sequelas psicológicas. Outros lograram escapar com o corpo razoavelmente intacto mas perderam tudo o que tinham, incluindo cargo, emprego, honra e reputação.

Há ainda que contar com as execuções “em efígie”, cujo número foi de grandeza similar ao das execuções efectivas. As execuções “em efígie”, em que era queimada uma efígie do condenado (por vezes um boneco de palha), ocorriam quando o réu sucumbia (geralmente em resultado das torturas e maus tratos) antes de o julgamento estar concluído, ou quando o réu se evadia dos calabouços do Santo Ofício, ou ainda no caso de o réu se ter posto a salvo antes de as autoridades o deterem. Claro que nestas fugas os réus deixavam quase sempre atrás de si as suas posses e tinham de recomeçar a sua vida noutro país – de preferência não católico. Muitos foram também os que, por terem sangue judaico, perfilharem outra fé que não a católica, ou não perfilharem fé alguma, ou simplesmente terem o hábito de pensar pela sua própria cabeça, se auto-exilaram antes de serem acusados pela Inquisição fosse do que fosse – e note-se que as acusações de heresia não requeriam provas sólidas, bastava que um vizinho invejoso, um parente ressabiado ou um rival malévolo fizesse uma denúncia.

“Condenados pela Inquisição” (c.1860), por Eugenio Lucas Vélazquez: Os condenados, forçados a desfilar pelas ruas, entre a prisão e o local da aplicação da pena, em condições humilhantes, eram alvo do escárnio e maus-tratos da populaça

É certo que a “Lenda Negra”, uma criação da propaganda protestante que visava desacreditar a Coroa espanhola e o catolicismo em geral, exagerou grandemente a crueldade dos métodos e o número de vítimas da Inquisição, mas os efeitos obnóxios desta instituição não se limitaram a recair sobre a esfera material (os corpos e os bens dos acusados), moldaram também a esfera espiritual. Se a Inquisição Espanhola passou a matar menos a partir de meados dos século XVI foi porque já não precisava de o fazer: por um lado porque eliminara ou forçara ao exílio boa parte dos seus alvos potenciais, por outro porque a aura de terror que criou foi bastante para, durante os séculos vindouros, reprimir nos espanhóis o pensamento inovador, independente ou heterodoxo, dissuadir a leitura de textos que se desviassem dos ensinamentos da Santa Madre Igreja, fomentar o obscurantismo e criar uma sociedade de gente submissa, temerosa e acomodada. E isto contribuiu para que Espanha (como Portugal) fosse perdendo terreno na competição com os países europeus onde não existia Inquisição e entrasse num penoso declínio. O “efeito Inquisição” foi, inclusive, demonstrado a nível interno, num estudo publicado em 2021 nos Proceedings of the National Academy of Sciences, que apurou que as localidades em que a Inquisição teve actuação mais agressiva e presença mais duradoura registaram desempenhos mais fracos a nível económico e educativo, numa disparidade que persiste, de forma atenuada, até aos nossos dias.

Índice de livros proibidos pela Inquisição Espanhola, edição de 1583, supervisionada pelo Inquisidor-Geral Gaspar de Quiroga

É desconcertante que Tremlett omita estes efeitos profundos e de longo prazo da Inquisição Espanhola e tente minimizar a péssima reputação desta alegando que o número de execuções foi apenas de quatro por ano. Nós, aqui ao lado, poderíamos retorquir que, em pleno século XX, a máquina repressiva do Estado Novo matou ainda menos e, no entanto, foi capaz de manter Portugal dócil, resignado e abúlico durante 48 anos e de imprimir à mentalidade portuguesa características nefastas que ainda não se esbateram completamente.

A África espanhola

Nas pg. 208-09, Tremlett escreve que, em resultado da Guerra Hispano-Americana de 1898-99, “Espanha perdeu as suas últimas três principais colónias: Porto Rico, Cuba e Filipinas”. Não é inteiramente verdade: por esta altura, Espanha possuía uma colónia no Golfo da Guiné e estava a expandir o seu domínio no Norte de África, criando dois protectorados em Marrocos (uma “liberalidade” concedida pela França, a potência colonial que administrava Marrocos) e uma colónia no Sahara Ocidental.

O protectorado no norte de Marrocos, na região do Estreito de Gibraltar, com cerca de 21.000 Km2, extinguiu-se em 1956, com a independência de Marrocos, embora as cidades de Ceuta e Melilla, que já eram território espanhol antes da criação do protectorado, assim se mantivessem. O protectorado da Faixa de Cabo Juby, no extremo sudoeste de Marrocos, junto às Ilhas Canárias, com 33.000 Km2 e menos de 10.000 habitantes (quase todos berberes) foi, relutantemente, entregue a Marrocos dois anos depois.

Expansão do Marrocos espanhol, 1885-1912

Já a colónia do Sahara Espanhol, imediatamente a sul da Faixa de Cabo Juby e que se desenvolvia entre os Cabos Branco e Bojador, ocupando 266.000 Km2 (quase três vezes a área de Portugal), e cuja ocupação começara em 1885, foi mantida sob domínio espanhol, apesar das remotas perspectivas de extrair proveitos desta vastidão árida e esparsamente habitada. Só em 1975, perante a crescente pressão de Marrocos e da Mauritânia, por um lado, e da guerrilha movida pelos independentistas da Frente Polisario, por outro, Espanha acordou em terminar a sua presença na região – para o que terá também contribuído o facto de, por esta altura, Franco estar já em agonia. A saída atabalhoada da potência colonial criou um impasse, com a população indígena, os sahrawis, a reclamar a independência do território hoje conhecido como Sahara Ocidental, enquanto Marrocos avançou para a ocupação militar, à revelia das leis internacionais. Hoje, quase meio século depois, o impasse persiste: a ONU considera o Sahara Ocidental como um “território não-soberano” e a comunidade internacional divide-se entre os países que reconhecem a República Democrática Árabe Sahrawi e os que apoiam um estatuto de autonomia da região dentro do reino de Marrocos.

Possessões espanholas e francesas no Norte de África, 1956

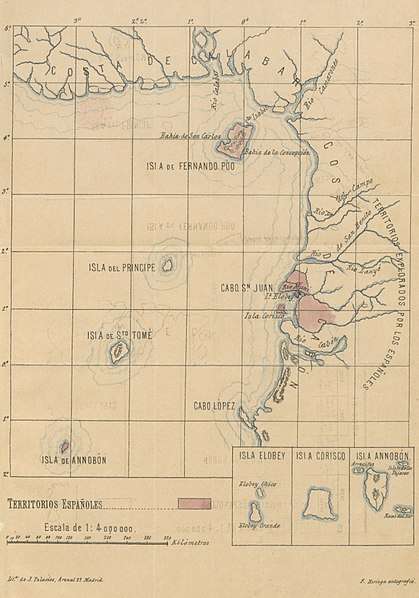

Bem mais a sul, na costa do Golfo da Guiné, perto de São Tomé e Príncipe, Espanha tinha obtido em 1778, pelo Tratado de El Pardo, firmado com Portugal, a Guiné Espanhola, composta por algumas ilhas e uma pequena parcela continental. Espanha ambicionava ampliar grandemente esta última, mas tais pretensões foram desfeitas pelo Tratado de Paris, em 1900, em que França fez valer o seu estatuto de super-potência para dilatar as fronteiras da sua colónia do Gabão à custa da anémica Espanha.

A Guiné Espanhola em 1897: Espanha ambicionava apropriar-se de um vasto território para o interior do continente, que lhe seria negado pelo Tratado de Paris

E, 1968, a Guiné Espanhola tornou-se independente soba o nome de Guiné Equatorial, que viria a tornar-se no país africano (excluindo estados insulares) com maior PIB per capita (8462 dólares ou 18.127 dólares ajustados a paridade de poder de compra, dados de 2021), graças à providencial descoberta de petróleo (e gás natural) em 1996. Todavia, pouca desta fortuna tem beneficiado a sua população, uma vez que Teodoro Obiang, que tomou o poder em 1979, derrubando o tio num golpe de Estado, tem governado o país desde então em moldes cleptocráticos e autocráticos (no final de Novembro, foi “reeleito”, sem surpresa, para um sexto mandato de sete anos, com 95% dos votos).

A Guiné Equatorial é o único país africano onde o espanhol é língua oficial, sendo falado por cerca de 88% da população. O país tem mais duas línguas oficiais, o francês, em resultado de estar rodeado de países francófonos, e o português, que quase ninguém fala e cuja adopção oficial foi apenas uma artimanha de Obiang para, à boleia da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, tentar ganhar alguma credibilidade internacional para o seu iníquo e grotesco regime.

A Espanha muçulmana

Tremlett nada diz sobre as aventuras coloniais de Espanha em África e, dado que estas nada tiveram de glorioso e, até à data, só produziram resultados embaraçosos, é provável que elas ocupem lugar insignificante na mente dos espanhóis de hoje. O único resquício da presença espanhola em África são os exclaves de Ceuta e Melilla, de que Espanha não abre mão, apesar de este apego não ter mais fundamento do que aquele que o Reino Unido tem por Gibraltar, que Espanha reivindica com a mesma veemência com que Marrocos reclama Ceuta e Melilla (ver Da China a Olivença, a cartografia do rancor). Ceuta e Melilla são hoje anacronismos geopolíticos e têm sido notícia quase exclusivamente pelas frequentes “invasões” de multidões de marroquinos deserdados que não hesitam em deixar a pele no arame farpado com que os espanhóis circundaram as duas cidades, pois estão dispostos a tudo para entrar em território espanhol e, assim, aceder ao “Eldorado” europeu.

“A capitulação de Granada” (1882), por Francisco Pradilla y Ortiz

Tremlett dá a devida atenção à queda, em 1492, do derradeiro baluarte islâmico na Ibéria, o Reino de Granada, levando à fuga para o Norte de África de grande número de muçulmanos; outros ficaram em Espanha, uma vez que os Reis Católicos Fernando e Isabel lhes tinham prometido que “conservassem as suas próprias leis e religião” (Tremlett). As fases anteriores da Reconquista cristã já tinham propiciado que muitas dezenas de milhares de muçulmanos (designados por mudéjares, do árabe “mudajjan” = “domesticado”) ficassem a viver em território cristão, chegando mesmo, em Aragão, a dar origem a aldeias exclusivamente mudéjares, e constituindo “grande parte da mão-de-obra nas vastas propriedades rurais dos nobres, sobretudo em Valência” (Tremlett); ora, com a queda de Granada a população mudéjar de Espanha atingiu os 400.000, ou seja, um para cada 20 espanhóis. A pressão exercida pela instalação de colonos cristãos de disposição agressiva e pelos baptismos coercivos levou a que, no final do século XV, metade dos muçulmanos que tinham ficado em Granada já tivessem fugido para o Norte de África. E não tardou que Isabel revogasse as garantias que tinha dado aos muçulmanos: em 1501, os mudéjares de Granada tiveram de escolher entre a conversão e a expulsão, situação que, no ano seguinte, se alargou “às comunidades mudéjares, com séculos de antiguidade, de toda a Castela” (Tremlett), com a agravante de as condições de saída do Reino de Castela terem sido severamente restringidas. Em 1526, a conversão forçada foi decretada em todo o Reino de Aragão, pondo, formalmente, fim aos mudéjares.

Porém, o impulso para homogeneizar Espanha não ficou saciado com a conversão: os “moriscos” – assim passaram a designar-se os mudéjares convertidos – eram numerosos (cerca de 300.000-500.000 na viragem dos séculos XVI-XVII) e a sua devoção cristã e a sua fidelidade à Coroa espanhola eram encaradas com suspeição. Assim, quando, em meados do século XVI, o Império Otomano começou a consolidar o seu poder no Norte de África, os espanhóis passaram a recear que os “moriscos” pudessem alinhar-se com os otomanos se estes ousassem atacar Espanha. Este terá sido o principal pretexto para que, em 1609, Filipe III de Espanha ordenasse a expulsão dos “moriscos”, num processo que se prolongou até 1614 e que levou a que “Valência, em particular, [ficasse] sem grande parte da sua força de trabalho rural e […] que terras que haviam sido cultivadas durante séculos [ficassem] abandonadas” (Tremlett).

“Moriscos” expulsos de Valência embarcam para o Norte de África, por Pere Oromig (1616)

É irónico que, quatro ou cinco séculos após estas expulsões, os povos do Norte de África estejam de regresso a Espanha em força. Tremlett nada diz sobre esta reviravolta, mas é impossível ignorar que os marroquinos são hoje a nacionalidade estrangeira mais representada em Espanha, com 870.000 indivíduos – número que não inclui os marroquinos que entretanto adquiriram nacionalidade espanhola, que perfazem um número similar. Resulta daqui que Espanha tinha, no final de 2021, 2.25 milhões de muçulmanos, sendo cerca de 950.000 cidadãos espanhóis, 870.000 marroquinos, 100.000 paquistaneses e correspondendo os restantes a imigrantes provenientes de outros países do Maghreb e da África sub-sahariana. Mas a Espanha do século XXI não pode dar-se ao luxo de os expulsar, uma vez que está consciente de que eles representam o grosso da mão-de-obra no sector agrícola (o 4.º maior no ranking da União Europeia, atrás de França, Alemanha e Itália) e que poucos espanhóis “de gema” estão dispostos a sujeitar-se ao esforço físico, às condições de trabalho inclementes, os vínculos laborais precários e à magras remunerações típicos das explorações agrícolas de grande escala. Assim sendo, o Governo de Espanha e os Governos autónomos das regiões com maior vocação agrícola, em concertação com as associações da agro-indústria espanhola, até promovem a contratação sazonal de contingentes de dezenas de milhares de trabalhadores marroquinos para dar resposta aos picos de necessidade de mão-de-obra, após os quais são devolvidos à procedência.

A relação de Portugal com os muçulmanos no rescaldo da Reconquista cristã foi bem diversa da experiência espanhola. O derradeiro baluarte do poder muçulmano no Algarve caiu em 1249, quase 250 anos antes da rendição de Granada, e a grande maioria dos muçulmanos que viviam no que é hoje o Sul de Portugal foram buscando refúgio na Espanha ainda sob domínio muçulmano ou no Norte de África.

Datas da reconquista cristã das principais cidades da Península Ibérica

Portanto, quando, em 1496, Manuel I impôs a escolha entre conversão e expulsão aos muçulmanos em território português, tinha por alvo um segmento populacional muito diferente dos muçulmanos espanhóis: eram muito menos numerosos, estavam dispersos e, por serem constituídos sobretudo por escravos capturados nas campanhas portuguesas no Norte de África e na guerra de corso contra a navegação muçulmana, não tinham enraizamento em Portugal e muito menos tinham a longa experiência de vida relativamente autónoma e livre dos mudéjares em Espanha. Ou seja, Portugal nunca teve muitos mudéjares e os “mouriscos” resultantes das conversões forçadas na viragem dos séculos XV/XVI tinham reduzido peso na sociedade e na economia, ao contrário dos “moriscos” espanhóis. Também a imigração para Portugal na viragem dos séculos XX/XXI seguiu um padrão distinto do espanhol: embora Portugal tenha acolhido muitos imigrantes para desempenhar trabalhos árduos e mal pagos, a percentagem de magrebinos entre eles tem sido (até agora) muito baixa, sendo a mão-de-obra na agricultura dominada por nepaleses, paquistaneses, indianos e outros povos asiáticos.

Portugal e Espanha têm condições geográficas e ecológicas similares, algumas afinidades genéticas e culturais e uma longa história comum, mas os muitos pontos de contacto não devem impedir-nos de constatar as diferenças.