Quando este escriba fez a escolha dos livros de Verão (ver Estas são as nossas 42 sugestões de livros para o verão), a recomendação de Os gregos: Uma história global, de Roderick Beaton (que recorda os valiosos contributos da Grécia para a civilização ocidental), e de A destruição do espírito americano, de Allan Bloom (em que se reprova a expulsão dos clássicos dos curricula escolares), deu ensejo a que se incluísse uma sugestão de leitura adicional: as Cartas a Lucílio, do filósofo romano Séneca (Lucius Annaeus Seneca, c.1-65 d.C.). A sugestão era acompanhada pelo apelo a que um editor reparasse a falha imperdoável que é a inexistência nas livrarias de uma versão portuguesa desta obra crucial. Quis o acaso que, por essa altura, já as Edições 70 – que, em 2021-22, tinham publicado as dez tragédias de Séneca, repartidas por dois volumes – tivessem em curso a tradução integral dos Diálogos do mesmo autor, de que se publica agora o primeiro volume.

A variedade de assuntos abordados nos escritos de Séneca e a sua actualidade justificam que a eles se consagre uma série de três artigos. Este é o primeiro.

Em que consistem os Diálogos?

Os seis “diálogos” contidos no vol. 1 – de um total de dez que sobreviveram ao desgaste dos séculos – são “Da brevidade da vida” (De braevitate vitae, c.49), “Da firmeza do sábio” (De constantia sapiens, c.55), “Da tranquilidade da alma” (De tranquilitate animi, c.63), “Do ócio” (De otio, c.62), “Da vida feliz” (De vita beata, c.58) e “Da providência” (De providentia, c.64), sendo de assinalar que “Do ócio” e “Da vida feliz” nos chegaram em forma incompleta.

Em termos de conteúdo, todos eles se filiam (por vezes explicitamente) na corrente filosófica do estoicismo, fundada por Zenão de Cítio, em Atenas, por volta de 300 a.C. e cujos outros representantes mais conhecidos são (por ordem cronológica) Cleantes, Crísipo, Zenão de Tarso, Séneca, Epicteto e Marco Aurélio. A adesão ao estoicismo não impediu Séneca de invocar frequentemente Epicuro, fundador da escola que leva o seu nome e com a qual os estóicos tinham divergências, mas também convergências. A quem possa estranhar que estóicos e epicuristas pudessem ter perspectivas coincidentes, há que sublinhar que o significado actual de “epicurista”, que equivale a “sibarita”, “gourmet”, “bon vivant”, deixaria Epicuro horrorizado, pois advogava uma vida simples e o prazer supremo a que aspirava era a libertação do medo e do sofrimento: “Quando dizemos que o prazer é o fim e o propósito, não estamos a falar do prazer dos libertinos ou do que reside na sensualidade, que é como nos vêem algumas pessoas, por ignorância, preconceito ou distorção deliberada. Por prazer entendemos a ausência da dor no corpo e de perturbação no espírito. Não é a sucessão ininterrupta de bebedeiras e festejos, nem o gozo sexual, nem de a degustação de peixe e outras iguarias numa mesa faustosa, que fazem da vida um prazer, mas o raciocínio sóbrio, que examina os fundamentos para cada escolha e recusa, e que afasta aquelas crenças através das quais os maiores distúrbios tomam conta da alma” (“Carta a Menoeceus”).

Séneca reconhece que existem ensinamentos válidos no epicurismo e, em tom jocoso, escreve na segunda das Cartas a Lucílio, ao citar , em tom aprovador, uma máxima de Epicuro, “tenho o hábito de me aventurar no campo inimigo, não como desertor mas como batedor”.

No aspecto formal, todos os “diálogos” têm um propósito didáctico e dirigem-se a um interlocutor/dedicatário – cuja identidade nem sempre foi possível identificar – mas não são objectivamente classificáveis como diálogos, já que não há uma voz em contraponto à de Séneca, nem sequer se sabe se o próprio autor assim os terá denominado, sendo possível que só tenham recebido tal designação quando foram coligidos, após a sua morte.

Busto de Séneca, cópia do século III a partir de um original do século I. A escultura propõe dois filósofos pelo preço de um – o que está de costas é Sócrates (o grego)

A tradução dos Diálogos foi repartida entre Luís Coelho, Ricardo Duarte e Eduardo Ganilho, que asseguram também a introdução e as notas dos “diálogos” que lhes couberam, bem como uma breve biografia de Séneca e uma apresentação geral dos Diálogos, cabendo a Ricardo Duarte a coordenação científica do projecto. As introduções, as notas e o prefácio (este de Cristina Pimentel) fornecem o enquadramento histórico e cultural indispensável à plena compreensão e fruição de textos com quase 2000 anos, numa operação executada na justa medida, sem a sobrecarga de erudição e de detalhe e sem o recurso ao jargão e ao name-dropping que infesta tantas produções académicas. O aparato crítico e de enquadramento faz estritamente o que lhe compete e não se sobrepõe à obra, tornando o pensamento de Séneca acessível ao leitor comum, com um conhecimento da história de Roma restrito, em muitos casos, a séries televisivas e filmes de rigor histórico duvidoso, e sem estudos de latim.

Interlúdio: Elegia por uma língua morta

A ideia de um não-académico a ler Séneca no original é, aliás, descabida em Portugal, onde o ensino do latim recuou até ao limiar da inexistência, com apenas sete alunos a inscrever-se para o exame de latim entre os 150.000 inscritos nos exames nacionais do ensino secundário de 2023. Não é algo que inquiete os tecnocratas filisteus que têm gerido a educação e o país, pois o latim é uma “língua morta” e o que é imperativo é que as crianças comecem, logo a partir do 5.º ano de escolaridade, a aprender linguagem de programação, que “é [hoje] tão importante como, no princípio do século XX, aprender a escrever em português, ou como, no final do século XX, era essencial saber línguas”, como afirmou António Costa, no discurso de encerramento da apresentação do projecto GEN1OS, a 05.06.2017, e como tem continuado a proclamar sempre que o ensejo se proporciona. Costa também afirmou, na ocasião, que “é a começar na escola que estamos a preparar e a dar às crianças que vão ser o futuro as melhores condições para gerir aquilo que seguramente será o seu presente” o que leva a crer que o primeiro-ministro (ou quem lhe escreve os discursos) está a precisar, senão de aulas de latim, pelo menos de rudimentos de retórica, lógica e construção frásica.

Claro que para abrir lugar às competências que contam para a radiosa Era Digital, os curricula escolares terão de alijar, além de anacronismos como o latim e o grego, também a história e a filosofia, que já viram o seu número de horas semanais encurtado e os seus testes e exames aderirem ao formato “questões com resposta de escolha múltipla”. Talvez tenha sido também a ideia de que, para que Portugal avance, é necessário que se liberte da tralha do passado, que presidiu ao Acordo Ortográfico de 1990, que fez os possíveis por desligar o vocabulário da língua portuguesa dos étimos latinos, com o absurdo pretexto de tornar a sua aprendizagem mais fácil. Os linguistas cunharam o termo “Romania submersa” para designar os antigos territórios do Império Romano onde a romanização não deu origem a uma língua românica, ou onde esta se extinguiu durante a Idade Média, mas, com a entrada em vigor do AO90, justificar-se-ia a criação do conceito de “Romania envergonhada”, correspondente aos territórios onde hoje se fala uma língua românica, mas se tentam ocultar as suas raízes.

A verde, territórios onde se falam línguas de origem latina; a negro, a “Romania submersa”

Para que serve a filosofia?

Apesar de o nosso conhecimento do passado ser lacunar, superficial e distorcido, não é muito arriscado afirmar que, nunca como no século XXI, se assistiu a um tão grande desfasamento entre, por um lado, a prosperidade, a qualidade de vida material, as possibilidades de escolha, o conforto, a segurança, a liberdade e o conhecimento que estão ao alcance do cidadão médio (pelo menos o dos países desenvolvidos do Ocidente), e, por outro, os sentimentos de insatisfação, ansiedade, insegurança e desorientação que pairam persistentemente sobre a cabeça desse mesmo cidadão e que o perseguem sem descanso, seja para onde for que fuja, à maneira das nuvens borrascosas e malévolas que acompanhavam certas personagens nas bandas desenhadas e filmes de animação de meados do século XX.

O progresso científico e tecnológico trouxeram incontáveis benefícios, mas não dão resposta às Grandes Questões que desde sempre acompanharam a humanidade: Como devo viver? Que valores devem guiar-me? Em que consiste a felicidade? Quem são os outros para mim e como devo relacionar-me com eles? Como lidar com o infortúnio, a decadência física e a morte?

As versões recauchutadas das velhas religiões e a legião de novas religiões, para-religiões e “espiritualidades”, as substâncias psicotrópicas legais e ilegais, as ideologias políticas e “activismos”, os livros de auto-ajuda e “desenvolvimento pessoal”, os “oradores motivacionais” e os “life coaches”, bem como as imaginativas formas de crendice, alienação e conspiracionismo que têm medrado luxuriantemente na geografia fractal da World Wide Web, prometem alívio imediato para todas as angústias existenciais, em convenientes embalagens de 24 comprimidos revestidos, sem contra-indicações e sem necessidade de prescrição médica, mas o seu efeito tranquilizante é momentâneo e apenas funciona nalguns pacientes (e, quase sempre, à custa da sua “zombieficação”).

“E, todavia, a melhor forma de lidar com o problema do inexplicável vazio no coração da moderna vida ocidental – abastada, saudável, segura, bem alimentada e generosamente servida de entretenimentos – está mesmo à mão, ainda que passe despercebida ou seja desprezada. Na verdade, os ocidentais de hoje são como criaturas sedentas que bebem de um charco lamacento nas margens de um grande rio de água cristalina, como se não se tivessem dado conta da existência do rio ou não soubessem que podiam dele beber. O rio em questão é a filosofia”, escreve o filósofo A.C. Grayling no texto “The uses of philosophy”. Grayling recorda que “durante 2500 anos, a civilização ocidental produziu uma sucessão de grandes pensadores que consagraram a vida a reflectir sobre o que mais importa na existência humana” e lamenta que, “embora, num ou noutro momento da sua vida, as pessoas ponham a si mesmas estas questões, quase nunca se voltam para a imensamente rica tradição do debate filosófico, para ver o que sobre elas pensaram as grandes mentes da nossa cultura. São muitas as razões para isto, sendo as principais a preguiça e a timidez”.

Filosofia hermética vs. filosofia pop

Mas há outra razão tão poderosa como a preguiça e a timidez do cidadão comum: o facto de a filosofia ter vindo a encerrar-se, deliberadamente, no alto de uma torre inacessível.

Se a demanda das formas de viver uma vida boa – não no sentido hedonístico de “boa vida”, mas de vida equilibrada, harmoniosa, correcta e plena de sentido – estava no fulcro das preocupações dos pensadores da Grécia e Roma clássicas, alguns filósofos posteriores – em particular a partir do final do século XIX – perderam-se em elucubrações cada vez mais afastadas do quotidiano e das pessoas comuns. Em simultâneo, a filosofia foi ganhando um carácter profissional e passou a ser exercida estritamente no âmbito académico, um processo que teve o seu momento inaugural no final de 1817, quando Friedrich Hegel se tornou no primeiro filósofo da história a ser formalmente nomeado pelo Estado como professor, na Universidade de Berlim, pelo Ministério da Educação da Prússia. A vinculação da filosofia à universidade estava já completamente consolidado em meados do século XX e em 1993, fazendo um ponto da situação da filosofia nos EUA, Nicholas Rescher podia afirmar sem hesitações que “os dias do filósofo como pensador isolado – o amador com uma mensagem idiossincrática – estão acabados. Para o bem e para o mal, um outsider na linha de Spinoza ou de Nietzsche descobriria ser praticamente impossível fazer-se ouvir no mundo da filosofia norte-americana de hoje” (“American philosophy today”, publicado originalmente em The Review of Metaphysics vol. 46 n.º 4).

Georg Wilhelm Friedrich Hegel, retratado em Berlim, em 1831, por Jakob Schlesinger

Quem, nos nossos dias, tivesse a ousadia de pretender filosofar sem credenciais académicas, seria equiparado ao que, na gíria tauromáquica, se designa por “espontâneo”: o desaustinado membro do público que, num arrebatamento de temeridade, quiçá movido pela vontade de provar a sua bravura aos amigos ou para impressionar as miúdas, salta para o meio da arena e tenta lidar o touro (até ser colhido por este ou removido pelos agentes da autoridade).

No artigo Ensino superior e investigação: A miragem das pós-graduações realçou-se que, “de forma gradual e quase imperceptível, a academia conseguiu impor duas leis não-escritas: nenhum pensamento elaborado ou discurso é credível e digno de respeito se não assumir a forma de uma tese; nenhuma actividade intelectual pode ser exercida sem a validação da academia”. E não há testemunho mais eloquente da monopolização do discurso pela academia do que o facto de esta ter conseguido capturar e domesticar a mais livre, idiossincrática e “vadia” das actividades intelectuais: a reflexão sobre a vida e a natureza humana.

Acresce que, quando a academia consegue ganhar direitos exclusivos sobre uma área das Humanidades e Ciências Sociais, esta tende a perder o propósito de iluminar o caminho dos meros mortais e a converter-se numa aparatosa, enredada e estéril logomaquia, cujo único fito é ofuscar, impressionar e intimidar os outros especialistas do ramo, demarcar territórios e estabelecer uma hierarquia de dominância (“pecking order”, em linguagem de galinheiro). A filosofia não tem aplicações comerciais nem conexões empresariais, movimenta quantias irrisórias, não exerce influência sobre governantes e políticos e é ignorada pelas massas, mas nem por isso as lutas de galos pela afirmação e dominância dentro dos círculos filosóficos da academia são menos ferozes.

Martin Heidegger (1989-1976) costuma ser apontado como exemplo de como alguma filosofia do século XX se tornou deliberadamente retorcida e incompreensível. Em 1959, o seu colega Bertrand Russel resumia-o assim: “A sua terminologia é altamente excêntrica, a sua filosofia é extremamente obscura”. Após um longo período em que não era de bom tom mencioná-lo, devido às suas dúbias conexões com o nazismo, Heidegger tornou-se, nos anos mais recentes, muito requisitado para efeitos de “name-dropping”

Ao longo do seu processo evolutivo no seio da academia, a filosofia começou a nutrir inveja das ciências exactas e a aspirar transformar-se numa espécie de álgebra metafísica, ao mesmo tempo que desenvolvia uma espessa carapaça de hermetismo, o que ajuda a explicar a “timidez” do leigo. Este está consciente de que não tem a ginástica necessária para acompanhar as extravagantes piruetas e contorções do intelecto; sente-se sufocar na atmosfera rarefeita das especulações estratosféricas; fica intimidado perante axiomas, teoremas e filosofemas; cabeceia penosamente ao fim de uma dúzia de linhas dos Grandes Mestres do Pensamento Contemporâneo; mira, embrutecido, frases que lhe parecem tão impenetráveis quanto uma muralha de granito.

Quer isto dizer que não existe um meio termo entre a deliberada e sobranceira inescrutabilidade de muita da filosofia dos séculos XX/XXI e a penosa e rasteira banalidade da “auto-ajuda” e do “life coaching”?

Nas décadas mais recentes têm surgido filósofos que, enfadados com o hermetismo que tomou conta da sua disciplina, pretendem fazê-la descer das alturas, reaproximá-la das pessoas comuns e responder às “velhas” (ou melhor, “eternas”) questões que ocupavam os filósofos da Antiguidade Clássica. Esta corrente conquistou assídua presença nos media, os seus livros são best-sellers e as suas palestras esgotam auditórios. Esta inusitada popularidade é vista por alguns como resultando de um apurado sentido de marketing e de um abastardamento da filosofia, por outros como a demonstração de que a filosofia pode fornecer consolo às massas desorientadas do século XXI. Não tardou que surgisse nos media uma designação para este fenómeno: “filosofia pop”.

Filosofando com Homer Simpson e Taylor Swift

O termo “filosofia pop” é usado liberalmente nos media, mas o seu significado tem tido interpretações francamente abusivas, como se depreende de um “estudo” sobre a popularidade dos “filósofos pop” realizado em 2015 pela Bath Spa University, recorrendo a “critérios baseados no número de seguidores nas redes sociais, número de livros publicados, aparições nos media, criação de frases memoráveis, quantidade de memes virais”. O “estudo” produziu o seguinte top 10:

1. Stephen Fry

2. Russell Brand

3. Caitlin Moran

4. José Mourinho

5. Homer Simpson

6. Stephen Hawking

7. David Brent

8. Yoda

9. Taylor Swift

10. Slavoj Žižek

Como seria de esperar de um “estudo” guiado por critérios frívolos e assentes na notoriedade mediática, nove destas figuras não só não são filósofos, como estão muito longe de poderem ser consideradas como “filósofos amadores”, por muito permissiva que seja o entendimento deste termo.

A bem dizer, três dos nomes nem sequer correspondem a pessoas reais: Homer Simpson é uma personagem (rotundamente asinina) da série de animação americana The Simpsons; David Brent é uma personagem (rotundamente asinina, cínica, vaidosa e auto-centrada) da série televisiva britânica The Office, encarnada por Ricky Gervais; Yoda é uma personagem (um alienígena com aura de guru oriental) da franchise multimédia infanto-juvenil americana Star Wars.

Quanto às figuras de carne e osso, eram todas vivas à data da “eleição” (Hawking faleceria em 2018), o que, provavelmente, apenas indica que as massas têm uma memória débil. No que respeita às nacionalidades, quatro são britânicas (Fry, Brand, Moran, Hawking), uma é americana, mas namorou durante seis anos com um actor britânico e tem (ou teve) casa em Londres (Swift), uma é portuguesa, mas com carreira de grande notoriedade em Inglaterra (Mourinho), e outra é eslovena, mas dirige o Birkbeck Institute for Humanities, na University of London (Žižek), o que leva a presumir que o “estudo” foi centrado nos media britânicos, na realidade britânica, no imaginário britânico e nas preferências do público britânico.

Fry é um conhecido actor de cinema e teatro, humorista, realizador, encenador, podcaster e uma figura omnipresente no espaço público britânico, não só devido aos seus múltiplos talentos e à sua hiperactividade, como por, amiúde, assumir posições públicas irreverentes e polémicas. É autor, entre outros livros, de três títulos sobre os mitos e heróis da Grécia Clássica, o que, aos olhos de quem coloca no mesmo saco Platão e Aquiles, Aristóteles e Medeia, Heráclito e Édipo, bastará para o qualificar como “filósofo”.

Russell tem intensa actividade como actor, humorista, radialista, podcaster, influencer digital e wellness guru (o seu canal no YouTube tem 6.6 milhões de subscritores). O seu estatuto de celebridade da TV e da Internet começou a consolidar-se em 2004, quando assumiu a apresentação do programa de telelixo Big Mouth (uma “sucursal” do Big Brother). Tem um estilo que combina veemência, histrionismo, acinte e narcisismo, e tem gosto em causar escândalo e fazer proclamações “politicamente incorrectas”. As suas posições políticas são erráticas e incongruentes – tanto pode expressar apoio a Bernie Sanders como a Donald Trump – mas, nos últimos tempos, têm revelado tendência para alinhar com o populismo de extrema-direita na crença em teorias conspirativas, nomeadamente sobre a covid-19 e o controlo dos media mainstream por forças ocultas. É a este poder na sombra que Brand atribui uma investigação realizada por The Times, The Sunday Times e o Channel 4, divulgada há poucas semanas e em que (pelo menos) quatro mulheres o acusam de violação e assédio sexual e emocional, entre 2006 e 2013.

Moran é jornalista, colunista, apresentadora televisiva e autora de best-sellers de pendor feminista.

Swift é uma cantora pop que, graças aos seus atributos físicos, ao apurado instinto de marketing e a uma esmerada gestão de imagem (cuidadosamente planeada por equipas de consultores), se tornou numa “marca” à escala planetária e numa campeã de vendas (de bilhetes, streams, downloads, discos, merchandising), reuniu uma formidável colecção de prémios e certificados da indústria do entretenimento e amealhou uma fortuna pessoal avaliada em 740 milhões de dólares, ao mesmo tempo que continua, bizarramente, a gozar do prestígio de ser “alternativa”. As suas considerações sobre a vida são tão middle of the road quanto a sua música e, provavelmente, não se distinguirão das que serão capazes as suas hair stylists.

Taylor Swift, uma das grandes filósofas do século XXI, num espectáculo da Red Tour, em 2013

Hawking é (era) um físico e astrofísico de primeiro plano, que granjeou fama fora do meio académico graças a vários livros de divulgação científica de grande sucesso, que, por sua vez, propiciaram várias aparições nos mass media (entrevistas, documentários, publicidade, cameos na série televisiva The Big Bang Theory, etc.); a sua inclusão no domínio da filosofia é tão absurda quanto seria a de Albert Einstein, Erwin Schrödinger ou Werner Heisenberg.

Žižek é o único da lista que é efectivamente filósofo (por formação e profissão), mas a sua “eleição” neste inquérito popularucho resulta menos das suas realizações no domínio da filosofia do que da sua figura pública truculenta e colérica e do seu registo de agitprop – pode ser visto como um mal-aventurado cruzamento entre um pregador neomarxista e um palhaço hidrófobo.

“Truculento e colérico” (bem como “narcisista”) são também adjectivos que se aplicam a Mourinho e explicam, em boa parte, a sua invulgar notoriedade mediática; todavia, num mundo com um mínimo de bom senso, a sua “filosofia” deveria merecer tanta atenção quanto um jogo de futebol entre equipas de professores de filosofia (digamos FCSH/Nova vs. FFCS/Católica).

Os filósofos medem-se aos “likes”?

O quadro de honra de “filósofos pop” da Bath Spa University atesta, em simultâneo, 1) a frivolidade e a falta de controlo de qualidade que se tornaram correntes nos “estudos” académicos e 2) a total submissão do sociedade actual ao critério da notoriedade – que se rege pelo “mínimo denominador comum” e privilegia a estridência, as afirmações desabridas e as reacções intempestivas. Adicionalmente, revela também o profundo desconhecimento que, hoje, as massas têm do que é um filósofo, apesar de, no mundo desenvolvido, toda a população receber noções básicas de filosofia no ensino secundário (um privilégio que estava, claro, vedado ao cidadão comum da Grécia Clássica ou a de qualquer outro lugar e período da história da humanidade). Para a maioria das pessoas, “filósofo” é qualquer figura mediática que surja na televisão ou nas redes sociais a proferir lugares-comuns sobre “a vida e como vivê-la” (para parafrasear o título de uma conhecida canção dos REM). Quando no conceito de “filósofo pop” se dá muito mais ênfase à “popularidade” do que à “filosofia”, torna-se legítimo incluir nessa categoria “pensadoras” como Lili Caneças, autora da lapidar (e irrebatível) máxima “Estar vivo é o contrário de estar morto”.

Em paralelo, o uso do termo “filosofia” na linguagem corrente sofreu uma vertiginosa desvalorização: quando alguém fala da “sua filosofia”, é pouco provável que pretenda exprimir a sua filiação na escola estruturalista, tomista ou existencialista; o mais certo é que queira dar a entender que aquela é a sua maneira de lidar com altercações no trânsito ou com clientes mal-educados ou com automóveis que custam a arrancar em dias frios. É até provável que a palavra “filosofia” seja proferida com muito menor frequência nos departamentos de Humanidades e Ciências Sociais das universidades do que nos estádios de futebol e nos bares, cafés, restaurantes e esplanadas onde o futebol é o principal tema de conversa, já que o conceito de “filosofia de jogo” se tornou central na conversa sobre futebol – ainda que, os “pensadores” cujas concepções estão em confronto não sejam Aristóteles e Platão, Descartes e Locke, Sartre e Cioran, mas Guardiola e Klopp, Ancelotti e Xavi Hernández, Mourinho e Inzaghi (quiçá antevendo a “interpenetração” entre filosofia e futebol, em 1972, os Monty Python colocaram filósofos gregos e alemães a disputar um jogo de futebol no célebre sketch “International philosophy”).

Por outro lado, as facilidades de comunicação e autopromoção oferecidas pela Internet permitiram a meteórica ascensão dos “influencers digitais” – quase sempre jovens, assertivos, transbordantes de autoconfiança, insolentes e absolutamente inconscientes da sua ignorância e das suas limitações – que vieram dilatar ainda mais o conceito de “filósofo pop”.

Hoje há “filósofos pop” de aura mística que advogam que a via para a beatitude passa por abandonar a “corrida de ratos”, e outros que vêm o mundo como uma arena de circo romano, onde só os mais lestos e implacáveis triunfam; uns doutoraram-se em filosofia pré-socrática, e outros julgam que os pré-socráticos foram os primeiros-ministros que precederam José Sócrates; uns, entendendo que a firmeza dos princípios de vida é indissociável da firmeza dos glúteos e abdominais, propalam os benefícios da spirulina, do kombucha, do jejum intermitente e da restrição calórica, enquanto outros têm por único móbil engordar desmedidamente a sua conta bancária; há os que citam o Livro Tibetano dos Mortos e o Panchatantra, há os que invocam a física quântica e a teoria das cordas, e há ainda os que estão convencidos de que o Panchatantra e a física quântica são uma e a mesma coisa; uns renegam o mundo material e vivem de forma despojada, outros ostentam um “lifestyle” de luxo, consumismo e ócio e garantem aos seus seguidores que também poderão viver assim se aderirem escrupulosamente aos seus ensinamentos; uns rescendem a charlatanismo e vigarice a quilómetros de distância, e outros são gente séria que, involuntariamente, se viu arrolada em companhias pouco recomendáveis; uns foram distinguidos com o Prémio Nobel e outros, antes de abraçarem a “filosofia”, eram “distribuidores independentes” da Herbalife; uns são professores de psicologia em universidades respeitáveis, e outros são diplomados em ocultismo e astrologia em academias de ciências esotéricas na Bulgária; uns têm como propósito último a fusão com a divindade cósmica, e outros apenas almejam ser entrevistados por Manuel Luís Goucha nas tardes da TVI.

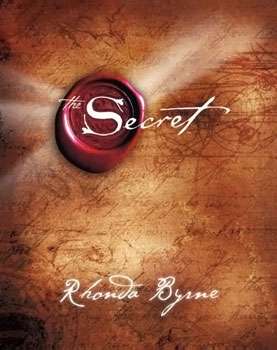

Não é, pois, de estranhar que “filósofo pop” seja, hoje, um “chapéu” capaz de cobrir figuras tão diversas – em origem, perfil, intenções, práticas e credibilidade – como Dale Carnegie, Jim Rohn, Erich Fromm, Khalil Gibran, Richard Bach, Peter Drucker, L. Ron Hubbard, Paulo Coelho, Jostein Gaarder, Oprah Winfrey, Deepak Chopra, Noam Chomsky, Dave Ramsey, Amartya Sen, o Dalai Lama, Tony Robbins, Eckhart Tolle, Rhonda Byrne, Sam Harris, Robin Sharma, Jordan Peterson ou a monja Coen.

“The secret” (2006), de Ronda Byrne, defende, baseando-se na “lei da atracção”, que o “pensamento positivo” pode proporcionar a quem o pratica felicidade, saúde, amor e riqueza. No que respeita à riqueza, a própria Byrne comprova a veracidade destas teorias, uma vez que “The secret2 vendeu mais de 30 milhões de exemplares (19 milhões só no primeiro ano), foi traduzido em 50 línguas e gerou (juntamente com a sua adaptação ao cinema) lucros de 300 milhões de dólares

Portugal não poderia, obviamente, escapar a esta vaga de entusiasmo pela “filosofia pop” e é provável que, se em 2023 uma universidade portuguesa realizasse um “estudo” análogo ao da Bath Spa University, se obtivesse um top 10 de “filósofos pop” assim ordenado:

1. Ricardo Araújo Pereira

2. Gustavo Santos

3. Cristina Ferreira

4. José Mourinho

5. Bruno Aleixo

6. António Damásio

7. Windoh

8. A Pipoca Mais Doce

9. Pedro Abrunhosa

10. Joana Amaral Dias

Se os inquiridos não teriam dificuldade em nomear “filósofos pop”, já seria complicado elaborar um top 10 nacional de filósofos não-pop vivos com base na opinião das massas, pois, uma vez que Agostinho da Silva e Eduardo Lourenço já não estão entre nós, poucos (mesmo entre a gente culta) seriam capazes de nomear sequer um; muito provavelmente, seria José Gil a reunir mais menções, menos por os portugueses estarem familiarizados com o seu pensamento do que pela notoriedade decorrente de ter sido eleito em 2004 como um dos “25 grandes pensadores do mundo” pelo Nouvel Observateur (selecção que, a julgar pelos outros 24 nomes, empregou critérios mais sérios do que os utilizados pela Universidade de Bath para definir o top 10 da filosofia pop).

“Filosofia acessível” ou “falácias flácidas”?

Embora, por todo o mundo, há muito a filosofia não-pop esteja sob tutela do meio académico e arredada do convívio com as pessoas comuns, o Reino Unido surge como uma excepção, ao ter, no século XX, dois filósofos cujo renome extravasou largamente as universidades e os congressos de especialistas – Bertrand Russell (1872-1970) e Isaiah Berlin (1909-1997) – bem como vários intelectuais que, não sendo formalmente filósofos, participaram activamente no debate de assuntos filosóficos no espaço público, escreveram livros que não é disparatado arrumar na secção de filosofia e granjearam grande notoriedade pública, como sejam C.S. Lewis (1898-1963), Arthur Koestler (1905-1983) e Christopher Hitchens (1949-2011).

Bertrand Russell (numa foto de 1954) foi Prémio Nobel da Literatura em 1950, foi um destacado activista antibelicista e antinuclear durante toda a sua longa vida, teve presença assídua em programas da BBC, a sua “História da Filosofia Ocidental” (1945) foi um best-seller (e tem vindo a ser sucessivamente reimpressa) e desfrutou, durante décadas, da posição de filósofo mais célebre do mundo anglófono

Qualquer destes cinco nomes está muito mais perto de poder ser classificado como “filósofo pop” (no sentido de alguém que traz para o espaço público, numa formulação acessível, problemas e conceitos filosóficos que dizem respeito a todas as pessoas) do que as figuras do top 10 da Bath Spa University (com eventual excepção de Žižek), mas têm contra si vários factores que são decisivos na sociedade actual: não surgem regularmente na televisão em horário nobre, não têm conta nas redes (ditas) sociais, não têm um podcast em que emitem opiniões presunçosas sobre assuntos que desconhecem, não comentam as “incidências” dos jogos de futebol, não são uma fonte de memes virais.

Ainda mais insólita é a ausência do top 10 de A.C. Grayling e de Alain de Botton, que são efectivamente filósofos de formação e profissão e são figuras públicas relevantes na Grã-Bretanha e a nível mundial. Ambos têm presença regular nos media britânicos, publicaram numerosos livros sobre filosofia destinados a não-especialistas e são assiduamente solicitados para fazer palestras para públicos não-especializados.

A.C. Grayling (n.1949) foi professor no Birkbeck College (o mesmo de que Žižek faz parte), foi fundador e director do New College of the Humanities (hoje Northeastern University London), desempenhou incontáveis cargos institucionais de prestígio e é autor de uma quarentena de livros, alguns dos quais são compilações de artigos publicados em títulos de referência da imprensa britânica, como sejam The Times, The Guardian e Financial Times (o texto “The uses of philosophy”, citado no capítulo I do presente artigo, provém de uma dessas colectâneas, com o título The heart of things).

A.C. Grayling, no Edinburgh Book Festival, 2011

Alain de Botton (n.1969) é autor de uma quinzena de livros sobre temas filosóficos, arte, literatura, arquitectura e relações amorosas e da série televisiva Philosophy: A guide to happiness, que tem por base de um dos seus best-sellers, The consolations of philosophy (título pedido emprestado a Boécio, um filósofo romano do século VI). Botton é ainda co-fundador de The School of Life, uma empresa multimédia que providencia aconselhamento em “assuntos da vida” e que tem delegações espalhadas pelo mundo, de Londres a Seul e de São Paulo a Istambul. Se os livros de Botton têm conhecido grande sucesso comercial, nem sempre têm tido boa recepção crítica, havendo quem os reprove por serem banais e frouxos e servirem às massas uma versão diluída e açucarada da filosofia (a crítica a The consolations of philosophy no The Guardian tinha o elucidativo título de “Falácias flácidas”).

Alain de Botton, nas conferências Fronteiras do Pensamento, São Paulo, 2011

Muitos dos artigos e livros de Grayling e de Botton enfatizam a relevância da filosofia na vida quotidiana das pessoas comuns e apoiam-se nos grandes filósofos do passado para analisar problemas da sociedade actual e sugerir soluções e condutas. Entre os velhos mestres que convocam mais assiduamente estão os da Antiguidade Clássica e Séneca faz aparições regulares nos livros de ambos: por exemplo, um dos capítulos de The heart of things, de Grayling, é sobre ele, e Botton “receita-o” como remédio contra a frustração em The consolations of philosophy.

Os textos filosóficos de Séneca – tal como os de muito dos seus contemporâneos – apesar de não serem incluídos na “filosofia pop” pretendem, como esta, responder às múltiplas declinações da questão “Como devo viver?”, também aspiram à inteligibilidade e também se dirigem, não ao círculo dos filósofos, mas a toda a humanidade. Como realça Luís Coelho na “Introdução” dos Diálogos, estes têm “o fim último não só de instruir os respectivos dedicatários, mas também os leitores em geral” (pg. 25).

Poderia acrescentar-se: não só os leitores em geral do seu tempo, como os do tempo presente, porque, por muito que o mundo mude, há aspectos da natureza humana que se mantêm. Da actualidade de Séneca no século XXI ocupar-se-á o segundo artigo desta série de três.