Devia ser preciso pedir desculpa quando se fala de arte, escreveu Paul Valéry. Já não me lembro do texto nem do contexto em que o disse, mas há, sem dúvida, uma boa razão para o tal pedido de desculpas: o facto de a verdadeira obra de arte dizer tudo sobre si mesma, tendo como consequência o discurso sobre ela ser, no melhor dos casos, sempre um pouco redundante.

Há, no entanto, casos em que o pedido de desculpas deve ser facilmente aceite. São os casos em que a obra de arte nos traz a recordação de sensações passadas por muitos partilhadas, particularmente quando essas sensações são de prazer. A arte transforma a memória dessas sensações comuns numa forma particular de conhecimento, o conhecimento estético. Nestes casos, a bem dizer, nem se deve pedir desculpa, já que as sensações em questão são sensações comuns, não as de uma subjectividade que quer, no fundo, apenas falar de si.

Não é difícil ver na pintura de Eugène Boudin uma tal forma de conhecimento estético. No seu caso, a memória que os quadros despertam é a memória das sensações que o ar do mar nas praias nos provocou. Não interessa que as praias que ele pinta sejam as praias da Normandia, particularmente a de Trouville, nem que elas estejam povoadas pelos elegantes do Segundo Império. O ar do mar é o nosso, tanto quanto o deles. Boudin dizia que gostava de pintar “enquanto respirava o ar do mar”. E a frescura do ar do mar invade a mais ínfima parte das suas telas.

O mais espantoso é que nem sequer se vê muito o mar nas suas praias. Às vezes, pura e simplesmente, não se vê. Vêem-se grupos numerosos de pessoas vestidas e imensos céus (entre dois terços e três quartos dos quadros, normalmente). Mas o mar aparece reflectido no céu, por assim dizer, e metamorfoseado numa brisa que sopra para junto de nós. “Nadar em pleno céu”, dizia ele a propósito da ambição da sua pintura. Não é o mar visual e sonoro, uma massa bruta, de Turner, nem o mar pleno, rítmico e ondulante, da música de Debussy. É antes um mar quase puramente olfactivo – e táctil, pela mediação da brisa que dele vem. As “prodigiosas magias do ar e da água”, como dizia Baudelaire justamente a propósito de Boudin, invadem aquelas figuras na praia e, por seu intermédio, invadem-nos a nós mesmos.

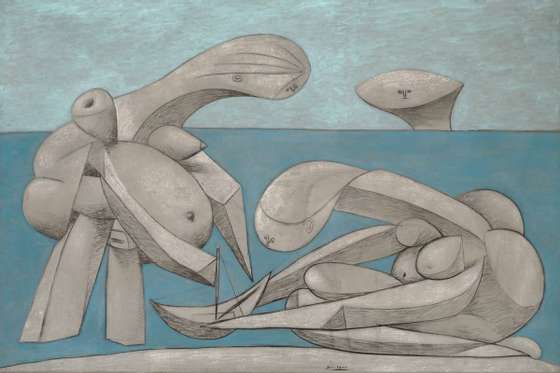

É um mar do Norte, é claro, não o mar mediterrânico que tão bem é sugerido em La baignade de Picasso. Em parte por causa disso, em praticamente quadro algum se vê alguém a tomar banho. O espectáculo, de resto, não se recomendaria. Pelo menos, horrorizava Flaubert, que abominava ver, exactamente em Trouville, as pessoas mergulharem na água com uma indumentária que cobria a maior parte do corpo. Mas o mar sente-se à mesma. Sente-se sobretudo através do ar que chega até nós, como disse.

A grande arte produz sempre em nós um sentimento de evidência. E a evidência, como notou Fernando Gil, comporta uma dimensão alucinatória. As praias de Boudin são um bom exemplo disso. A brisa que vem do mar não pode ser directamente pintada. Mas o génio do pintor pode criar a sua alucinação – a alucinação da sua presença – através do modo como o mar se reflecte no céu por sobre as figuras humanas que povoam a praia.

O conhecimento estético reconduz-nos ao espanto originário do qual nasce a filosofia e, se virmos bem as coisas, todo o pensamento humano. Ao vermos aquelas praias, lembramo-nos como eram as praias da nossa memória. Qualquer pessoa o pode fazer. Lembramo-nos da maravilha do mar e do seu ar. Toda a experiência passada é convocada pela arte do pintor. Subitamente, a felicidade parece ser algo fácil. E nada de que se deva pedir desculpa.