Há cinco anos, aconteceu o impossível: nas europeias de 2014, PSD e CDS-PP, em listas conjuntas como “Aliança Portugal”, obtiveram 27,7%. Era inverosímil que alguma vez lhes pudesse acontecer um fosso desta dimensão.

Para os mais novos, é preciso recordar porquê. Em 1975, realizaram-se as eleições constituintes, primeiras eleições a seguir ao 25 de Abril. O clima era terrível. O dia das eleições correu muito bem, mas a campanha fora dura, difícil, desigual. Estava a começar o lendário PREC, processo revolucionário em curso. O golpe e o contra-golpe do 11 de Março, mês e meio antes das eleições, tinham tido o efeito de acelerar a revolução. O clima era de condicionamento brutal e fortíssima pressão a favor da esquerda e da extrema-esquerda. No mais adverso ambiente social e político, o PPD obteve 26,4% e o CDS 7,6%. Ou seja, somaram 34%, patamar que nunca mais, durante muitos anos, viria sequer a ser assim tão baixo, nem perto disso.

Para quem viveu isto, é inverosímil que PSD e CDS alguma vez viessem a ter, em conjunto, votações inferiores a 30%. Não podia ser.

1. O desastre de 2014, repetido em 2019

Agora, em 2019, repetiu-se a mesmíssima praga impossível. Ninguém o imaginaria. Depois de uma coisa muito má, só pode acontecer outra melhor, senão muito melhor. Não aconteceu melhor: na mesma eleição, cinco anos depois, com listas separadas, o PSD recolheu 21,9% e o CDS-PP 6,2%, somando 28,1%.

Se um desastre incomoda muita gente, dois desastres incomodam muito mais. Os dois partidos que representam o centro e a direita ficaram, pela segunda vez consecutiva em europeias, abaixo da linha inconcebível dos 30% e muito longe dos 34% daquela primeira eleição de todos os perigos em 1975.

Olhando a ciclos longos, isto significa que ninguém cuidou do desastre de 2014. É a pior direita desde sempre: cai para baixo de 30% e, como se nada fosse, segue em modo business as usual. É a pior direita não só desde 1976, mas desde o PREC em 1975. Nunca se vira patamar tão baixo e tão mau. Desvalorizar um mau resultado é o melhor caminho para vir a repeti-lo. Cumpriu-se uma muito citada frase de George Santayana: «Quem não recorda o passado está condenado a repeti-lo.»

O desastre de 2014 não foi analisado e, por isso, não pôde ser compreendido, nem respondido. Rebobinando a memória, a explicação fácil e superficial foi a troika, que tinha as costas largas. Preferiu-se troçar dos socialistas em vez de tratar da própria casa. O PS, que venceu essas eleições, logo entrou na crise do “pouconhinho”, o que serviu de permanente distração e gáudio para PSD e CDS. E, mais para o fim do ano, após a vitória de António Costa entre os socialistas, o divertimento à direita passou a ser Mário Centeno e suas dificuldades de comunicação iniciais, usadas como motivo de gozo. Esse riso trocista tem vindo a custar caro.

Nunca em qualquer momento os dois partidos, tendo concorrido em conjunto, procuraram perceber bem como e porquê tinham podido dar um trambolhão daqueles para uma cova impossível, sete pontos abaixo de 1975. Era importante que o tivessem feito.

Sem dúvida que a dureza da crise e do programa de reajustamento terá tido influência. Mas houve outros factores. O erro estratégico mais importante, segundo creio, foi o facto de PSD e CDS, concorrendo às europeias em listas conjuntas, nada dizerem, em simultâneo, quanto a semelhante coligação nas legislativas do ano seguinte. Na altura, era o CDS que o impedia, sinalizando que nada estava decidido e enviando sinais contraditórios. No fim do ano, já o CDS queria a coligação e foi o PSD a demorar na ponderação. Só em Abril de 2015, um ano já depois das europeias, foi apresentada a PàF. Este calendário prejudicou muito a credibilidade política nas europeias. Que confiança merece uma coligação em 2014, para o mandato europeu de cinco anos, quando os seus membros não confirmam logo coligação semelhante nas legislativas de 2015, para o decisivo mandato nacional de quatro anos?

As europeias de 2014 disputaram-se poucas semanas depois da “saída limpa” do programa de reajustamento. Este trunfo só poderia ser valorizado e aproveitado, se os dois partidos do governo tivessem já o futuro definido a médio prazo, mostrando e afirmando um reforçado factor de confiança. As arrastadas reservas quanto à coligação eleitoral em 2015 geraram uma névoa prolongada e não ajudaram à exploração do sucesso político da partida da troika, sem espiral recessiva, nem segundo resgate – os “diabos” que a esquerda sempre agitara. Pesaram também erros crónicos antigos: desvalorização das europeias, ausência de agenda europeia na campanha e discurso pouco focado nos temas de substância.

Agora, em 2019, deu para ver como, com listas separadas, também se desce a profundezas inimagináveis sem poder culpar a troika. O problema é mesmo connosco.

2. A regra dos 40% e a sua crise

Desde 1976, à direita, há uma constante que chamo “a regra dos 40%”. Esta linha corresponde à cotação somada de PSD e CDS na primeira eleição constitucional.

A regra diz – ou melhor, dizia – que PSD e CDS, somados, quando perdem eleições de votação nacional, têm no mínimo 40%. Ou seja, 40% é – ou melhor, era – a maré baixa, o chão. E compreende-se bem: se centro e direita só têm 40% ou pouco mais, a esquerda obtém mais de 50% e governa ela.

Olhe-se o gráfico seguinte:

Figura 1 – Soma das votações PSD e CDS nas diversas eleições legislativas e europeias já realizadas

O quadro mostra que, desde 1976, os 40% permaneceram como patamar mínimo de centro e direita. Para governar era necessário normalmente ter mais de 45%, o que só não foi preciso em 1985, com o governo minoritário de Cavaco Silva, em razão do ocasional factor PRD. E, quando perdiam, PSD e CDS não ficavam abaixo daquele chão.

Esta regra, porém, entrou em crise pela primeira vez na liderança Barroso/Portas, nas europeias de 2004, com 33,3%. A partir daí, voltaria a ser quebrada algumas vezes: nas legislativas de 2005 e de 2015; e no impensável afundanço das europeias de 2014 e de 2019, caindo não só para baixo de 40%, mas até para baixo dos 30%.

Este deslizar para o pior de sempre à direita é uma evolução dos últimos 20 anos, em que outro dos traços é também o falhanço reiterado de fórmulas de tipo AD, isto é, de coligação pré-eleitoral PSD/CDS (e outros).

A experiência extraordinária de 1979 e 1980 deixou marca fortíssima na nossa história política, uma lenda mítica. Vivi-a e participei nela. Compreendo bem que assim seja e se procure repeti-la. Surpreendentemente, porém, as experiências feitas recentemente nunca provaram bem.

Ao contrário da AD original, nunca as experiências deste século deram para conquistar a maioria; e obtiveram-se até resultados medíocres (2004) ou desastrosos (2014), em contraste com o prestígio mágico da fórmula. Creio que estes insucessos resultaram de artificialismo no recurso apressado e superficial à colagem dos dois partidos, apenas para superar o PS ou para atenuar uma derrota, em vez de para lutar assumidamente pela maioria ao serviço de um projecto nacional, como foi a chave do sucesso em 1979/80. Além disso, a AD original tinha o carisma da genuína identificação entre as lideranças dos partidos e uma clareza absoluta de propósito estratégico, sendo essa química que se comunicou de forma muito poderosa ao ambiente político e ao eleitorado. Sem isto, a fórmula não funciona. A AD não é uma colagem, nem um truque qualquer ou uma habilidade de ocasião. A AD é um projecto de corpo inteiro. Só assim resulta.

3. As sondagens ao longo da legislatura: esquerda em cima, direita em quebra

Tenho visto tentativas de explicar o resultado das europeias com acontecimentos recentes. Terão tido algum efeito, além de se ter reincidido em erros antigos na abordagem das eleições europeias. Quando não mudamos, as coisas não mudam. Até a abstenção acima de 60% é a que temos já desde 1994, consecutivamente.

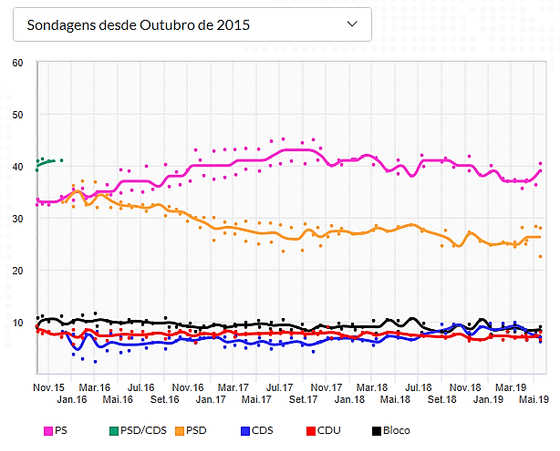

Mas, na mancha geral, o resultado das europeias repete 2014 e confirma ainda inteiramente a evolução das sondagens desde o final de 2015, quanto ao peso dos vários partidos (intenção de voto para legislativas). É interessante observar o gráfico-síntese das diferentes sondagens feitas em Portugal, que pode colher-se no site da Marktest.

Figura 2 – Fotografia do gráfico apresentado pela Marktest com o registo dos resultados das sondagens realizadas em Portugal por diferentes empresas e centros, com indicação da intenção de voto para eleições legislativas

O resultado das europeias assenta por inteiro nesta mancha. Com uma curiosidade: todos os partidos alcançaram resultados mais baixos do que as sondagens. Cada um pode analisar os números em pormenor. Aqui, basta destacar o essencial.

A partir de 6.dez.2015, o desaparecimento da PàF destes inquéritos entregou a liderança ao PS, embora o PSD ainda mantivesse o primeiro lugar nalgumas sondagens do início do período: por exemplo, a primeira sondagem Aximage de 2016 (6.jan.16) mostra ainda o PSD com 36,2%, à frente do PS (35,5%), do BE (9,8%) e da CDU (5,6%), surgindo o CDS com apenas 3,6% – o que dá a ideia do que teria acontecido, se PSD e CDS tivessem ido às eleições de 2015 separadamente.

A pouco e pouco, PS e PSD trocaram de posições relativas e com o afastamento entre ambos foi-se cavando (PS próximo dos 40% ou acima, PSD abaixo dos 30%), enquanto BE, CDU e CDS correm no mesmo corredor à volta de 10% ou abaixo. Na altura em que Paulo Portas deixa a liderança do CDS, uma sondagem (4.mar.16) indica que Assunção Cristas recebe o CDS na cotação de 2,2%. À saída de Passos Coelho e eleição de Rui Rio, o PSD surgia numa sondagem (9.jan.18) com 26,9%.

Em síntese: apesar de várias peripécias que marcaram a legislatura, o PS conquistou a primeira posição ao PSD e consolidou-a; mas só nalguns meses de 2017 alcançou valores que lhe permitissem antever uma eventual maioria absoluta. O PSD baixou dos 30% desde Janeiro de 2017 e nunca mais conseguiu recuperar. BE e CDU mantiveram os valores das eleições de 2015 ou caíram algo para baixo destes, mais a CDU do que o BE. Eleito Rui Rio, o PSD não conseguiu voltar aos valores do princípio do período, embora tivesse uns meses iniciais de alguma subida; depois, entrou de novo em quebra e oscilação, retomando um patamar de alguma estabilidade em valores entre 25% e 28%. O CDS, com Assunção Cristas, conseguiu ir recuperando dos valores muito baixos do início de 2016, mas nunca ultrapassou os 10% e caiu de novo à medida que as europeias se aproximaram. A esquerda, no seu conjunto, manteve-se sempre em maioria, com intenções de voto acima dos 50% e, no Verão de 2017, atingindo níveis de 62% e 63% – nas eleições de 2015, somara 50,8%. Os valores da esquerda oscilaram, porém, predominantemente entre 50% e 57% neste período de sondagens. E a direita esteve sempre em minoria, agravada: predominantemente com valores agregados entre 30% e 35%; mas, às vezes, com números muito alarmantes, como 28% ou 29%, no Verão de 2017 e de novo, agora, em finais de Maio passado.

Em síntese, ao fim de quatro anos: tudo na mesma, com o PS mais forte e a direita mais fraca.

É um quadro muito desconsolador e preocupante. Para mais, tem-se estado sempre abaixo da “regra dos 40%” e ainda mais longe da maioria de 116 deputados no conjunto dos partidos à direita, para que Assunção Cristas repetidamente tem apontado.

4. O erro de discurso quanto aos resultados de 2015

Porquê? Creio que tem havido persistentes erros estratégicos – e de análise. Desde logo, como tenho escrito várias vezes, com muita incompreensão, a ideia errada que se instalou de a PàF ter ganho as eleições de Outubro de 2015. Isto criou um terreno de raciocínio e de discurso completamente insustentável.

É verdade que a PàF teve um resultado lisonjeiro face às previsões de meses antes e perante as extremas dificuldades políticas que decorreram do programa de sacrifícios aplicado para responder à bancarrota iminente, herdada do governo PS e de Sócrates. Também é verdade que, nas legislativas de 2015, a PàF foi a força mais votada e o PSD elegeu o maior grupo parlamentar. Isso é uma coisa – e está certa. Mas não é possível transformar um resultado de 38,4% numa maioria suficiente para governar.

Também é um facto que nem o PS, nem os partidos à sua esquerda tinham anunciado alguma vez a intenção de celebrarem acordos de governo e de legislatura, o que suscitava a questão moral e da legitimidade política. Mas os únicos eleitores que poderiam sentir-se enganados no seu voto eram os eleitores que tivessem votado PS, BE ou CDU – e nenhum o manifestou em termos significativos, pelo contrário. Eleitores do PSD e do CDS estavam compreensivelmente indignados, mas nenhum tinha sido enganado no seu voto.

Esse erro de percepção da realidade de um regime parlamentar de governo tem prejudicado sempre, à direita, o desenvolvimento do discurso e da estratégia ao longo da legislatura. Isso sempre me surpreendeu, porque PSD e CDS sabem, pelo menos desde 1979, que é preciso conquistar a maioria absoluta parlamentar para poderem governar. Foi para isso mesmo que se fez a AD – e ganhou. Onde é que PSD e CDS se terão esquecido, entretanto? Só a maioria absoluta servia – e esta é que era a razão para estabelecer a PàF.

Esse discurso, apontando – primeiro, explicitamente; depois, mais nas entrelinhas – a ilegitimidade do governo liderado por António Costa, prejudicou o trabalho de oposição e transmitiu para a opinião pública uma imagem de mau perder, que o PS explorou sempre a seu favor. Era, por exemplo, desnecessária aquela experiência de governo breve PSD/CDS, que a comunicação social baptizou de “governo dos 11 dias, cinco horas e 10 minutos”. Foi derrubado logo na investidura parlamentar, forçando desnecessariamente a contraprova de que não havíamos ganho as eleições, no sentido de estas terem conferido o poder e o direito de governar. Dizendo de outro modo: os 116 deputados de que Assunção Cristas tanto fala – e bem –, como ambição conjunta para o centro e a direita, não são precisos só em 2019; já eram precisos em 2015.

5. A armadilha do isolacionismo

Isso determinou também uma linha de fractura com o PS e de promoção do seu isolamento. Recentemente, aquando da crise dos professores, o CDS recuperou, em seu apoio, um trecho de um discurso parlamentar de Paulo Portas, ainda como vice-primeiro-ministro do governo breve, dirigindo-se a António Costa: “Se mais à frente se vir aflito, se não conseguir gerir a pressão explosiva – e podem crer que será explosiva – da demagogia em competição do BE e do PCP por um lado, e do realismo de Bruxelas por outro, não venha depois pedir socorro”. Isto é, o PS nunca contaria com os votos de CDS e PSD e teria que amanhar-se unicamente com os de BE e PCP. “Não seremos cúmplices” – concluía Paulo Portas.

A verdade é que PSD e CDS não tinham nem peso, nem poder e também não estavam em circunstância de impor essa linha de ruptura isolacionista. Tudo dependeria das matérias e das circunstâncias. Sempre pagariam um preço elevado no eleitorado se procurassem forçar essa linha em todas as questões que se atravessassem. A crise dos professores demonstrou isso mesmo: salvo eventuais raríssimas excepções, é evidente que PSD e CDS não podem estar de braço dado com o BE e o PCP, a fim de não estarem com o PS…

Isso viu-se logo de início em duas questões de consequências financeiras potencialmente muito severas e de alto risco: na intervenção no BANIF, que se pôs logo de início, o CDS seguiu o discurso de Paulo Portas, mas o PSD não, assim salvando o dossier; mais tarde, na recapitalização da Caixa, foi a vez de o PSD seguir a linha dura, enquanto o CDS viabilizou as medidas propostas.

Este factor prejudicou a compreensão da linha de oposição seguida pelos partidos à direita. E, mesmo nos momentos de excelente intervenção contra erros ou falhas do governo, aquele erro original pesava, pois era fácil aos trovadores da geringonça repetirem a ideia de que tudo era mau perder: “PSD e CDS ainda não digeriram a derrota nas eleições” – foi o que sempre repetiram.

6. Desacerto no discurso financeiro e de equilíbrio orçamental

Também o discurso a respeito do desempenho financeiro do país e do governo tem sido errado no essencial, porque contrário à linha de fundo que PSD e CDS interpretaram – e o eleitorado defende. Nos equilíbrios fundamentais e na redução do défice, o governo, sob orientação firme de Mário Centeno, tem agido fundamentalmente bem ou muito bem, afastando inteiramente as pressões dos parceiros da geringonça, que são da linha Varoufakis ou ainda pior.

Isto deve ser apoiado: é bom para Portugal e é a continuação do trabalho desenvolvido pelo governo PSD/CDS sob liderança de Pedro Passos Coelho. Poderia até reclamar-se essa continuidade e saudá-la, o que talvez criasse embaraços na geringonça. E importa sempre desmascarar que a linha do governo PS nesta matéria seja, nos pontos essenciais de rigor orçamental, diferente da do governo PSD/CDS: é a continuação deste em modo mais suave, porque a parte mais dura foi feita na legislatura 2011/15, quando teve de enfrentar os efeitos do ciclone PS/Sócrates.

Há que estar sempre em linha com os interesses do país e ser coerente com a acção do governo PSD/CDS. É preciso combater o excesso de carga fiscal, mas explicando como fazer. Quem iniciou a recuperação do país em condições muito difíceis e entregou o governo já com bons indicadores na rota da recuperação plena, não pode derivar para um discurso de “mais despesa/menos impostos”, que, se levado a prática, reabriria o buraco que acabara de se fechar. Não pode seguir-se a alternância do disparate: “Ah! Criticaste a nossa austeridade? Agora, criticamos nós a tua!”

Há que ter coerência e pedagogia perante o público e servir Portugal, com alto sentido de responsabilidade, sobretudo numa matéria carregada de riscos e consequências como as finanças públicas. É errado criticar as cativações, sem mais. O uso intensivo destes e doutros instrumentos semelhantes de controlo da execução orçamental apenas demonstra a indispensabilidade da tal reforma do Estado, dossier que não foi cumprido, com principal responsabilidade da direcção do CDS, e que importa retomar: Portugal precisa de um Estado reformado, mais moderno e eficiente, dimensionado às capacidades da nossa economia e às possibilidades das nossas finanças. É a resposta adiada a esta premente necessidade reformista que deve ser convocada sempre que denunciamos a degradação dos serviços públicos, em lugar de enveredar por um discurso perigoso que poderia contribuir para novo ciclo de desequilíbrio orçamental e derrapagem financeira.

Na política-espectáculo, os militantes mais febris e as claques vibram, de parte a parte, com os momentos mais excitados do pugilato verbal dos líderes e outros dirigentes e com o dize-tu-direi-eu em moto contínuo, em que, a cada ciclo, os papéis trocam de lugar. Mas isto pouco releva para o eleitorado.

Há muito eleitorado que não percebe que PSD e CDS pareçam defender aquilo que criticaram, para amanhã voltarem a realizar aquilo que hoje criticam – ou arruinarem o país. Portugal está numa situação ainda muito sensível; e a solidez e estabilidade financeiras, assim como a inerente reputação externa, continuam a ser um ponto absolutamente crucial. Qualquer irresponsabilidade aqui teria um preço elevadíssimo, como aquele que tivemos que pagar e, no rasto bancário da crise, ainda estamos a pagar. Será assim ainda nas duas próximas décadas, pelo menos. Tudo o mais é jogo de palavras.

7. Tropeços em 2017 (autárquicas) e 2019 (europeias)

Outro problema sério tem sido o de que o discurso “ganhámos as eleições” (discurso errado na óptica de maioria de governo) apoderou-se não só de deputados e dirigentes, mas também de comentadores e jornalistas. Tem continuado a ser repetido, gerando um cerco de ilusão permanente. Ainda há dias, no Expresso, na carta aberta de Jorge Moreira da Silva para Rui Rio, aquele apontava que, “para este PSD, essa herança [do governo reformista do PSD/CDS] é um embaraço, apesar da PAF ter vencido as eleições com 38% há 4 anos.” Não houve praticamente dirigente que não repetisse esta linha e com convicção, fosse explicitamente, fosse nas entrelinhas. Ora, quem está convencido de que ganhou não precisa de fazer nada para ganhar – já “ganhou”. E correu-se o risco, como algumas vezes preveni, de que, a continuar a “ganhar” naquela medida, continuar-se-ia na verdade a perder. É o que tem acontecido.

A fim de atacar as legislativas em alta e com confiança reforçada, PSD e CDS precisavam de ganhar quer as autárquicas de 2017, quer as europeias, que poderiam inverter o rumo deste ciclo e colocar PSD e CDS bem posicionados na grelha de partida para Outubro.

As autárquicas foram negligenciadas, quanto ao balanço nacional, apesar de não parecer impossível poder vencê-las: o PS tinha alcançado o seu melhor resultado de sempre em 2013, sendo adequado pensar que, em 2017, poderia baixar. PSD e CDS deveriam ter cooperado a tempo para definir esse objectivo e pugnar pela sua concretização. Era o que chamei de “estratégia do mapa cor-de-rosa”: identificar aqueles concelhos que se procuraria retirar ao PS, apoiando candidaturas lideradas pelo PSD ou pelo CDS, conforme o melhor colocado para vencer. Já havia e voltou a haver várias coligações locais entre os dois partidos; mas aquele objectivo maior não foi definido, nem prosseguido. Cada um tratou de si e cada terra de si mesma. Em 2017, o PS que já liderava 150 municípios, ainda subiu mais: para 161. E PSD e CDS, que tinham ficado em 111, voltaram a baixar: para 104 – o CDS sozinho subiu um, enquanto o PSD sozinho perdeu oito.

Nas europeias, na recta final para as legislativas, era imperioso que PSD e CDS conquistassem muito bons resultados, o que, por várias razões, parecia não só possível, mas fácil. Nada disso: repetiu-se o desastre de 2014. É facto que o PS teve um resultado nada brilhante (33,4%), mas elegeu mais um eurodeputado e ficou 11 pontos acima do segundo, ou seja, pôde cantar vitória. À direita, ninguém pôde cantar vitória – e era obrigatório que isso acontecesse.

8. Ruptura da relação PàF em que os eleitores votaram

A quebra da estreita cooperação entre os dois partidos à direita tem provocado erosão de imagem e um discurso algumas vezes incompreensível. Desde o início da sua liderança, Assunção Cristas afirmou o objectivo de o CDS passar para o primeiro lugar e ser primeira-ministra. E também é mau, seja como resposta ou como natural estilo próprio, Rui Rio apresente posições próprias, muito inabituais na tradição PSD/CDS, sem qualquer diálogo ou consulta com o ex-parceiro e ignorando aparentemente qualquer papel do CDS no presente ou no futuro.

Em círculos dirigentes do CDS e abertamente na imprensa, desde há alguns anos que tem sido vaticinado (e, muitas vezes, visto) que o PSD estaria vulnerável e enfrentaria muitas convulsões e porventura dissidências, podendo ser a oportunidade para o CDS galgar e preparar-se para liderar todo o espaço à direita do PS. O discurso de Assunção Cristas insere-se nesse contexto e teve um território de prova e de exercício na campanha autárquica em Lisboa: tudo o que o PSD foi fazendo a si próprio em Lisboa e o que, no final, cada um colheu nas urnas foi a metáfora do desenho nacional do desígnio. Compreende-se o entusiasmo logo gerado e o exuberante clima festivo que envolveu o último Congresso do CDS, no rescaldo das autárquicas. Mas estas coisas levam tempo e não são lineares.

Este propósito estratégico aparenta ser a continuação, agora assumida, de uma linha já latente na direcção anterior de Paulo Portas – a famosa “crise de Julho” em 2013 foi uma manifestação desse desígnio. Porém, depois destas europeias, olhando o Congresso de Lamego, só ficou Chico Buarque: “Foi bonita a festa, pá”. Os partidos, sobretudo da oposição e enfrentando adversidades, precisam dos Congressos não como oportunidade de espectáculo, mas como sede de reunião e de construção política do futuro. E os eleitores que votaram PàF, como eu, apreciariam a continuidade de um clima de concertação política e estratégica, até porque votaram para a legislatura toda, de 2015 a 2019. Fica um quadro problemático quando, tendo-se dado o tiro de partida para ficar à frente do PSD, se acaba a noite das europeias a suspirar por ficar à frente do PAN.

Não há obviamente proibição de os partidos perseguirem objectivos próprios e aspirarem alterar a seu favor a relação de forças. Mas há, desde logo, problemas de condução política quando o olhar sobre o ex-parceiro ora é de compadre, ora de adversário – e linhas que é arriscado pisar. Por exemplo, quando se elege como linha de contraste com Rui Rio a de “nós não queremos estar em nenhuma fotografia com António Costa”, não pode aparecer-se logo na fotografia com António Costa, a propósito do regime remuneratório dos magistrados – e Rui Rio não. É sempre muito complicado, e frequentemente contraproducente, fazer oposição à oposição.

Mais importante ainda: quando se coloca como primeira linha de afirmação crescer relativamente ao ex-parceiro e conseguir ultrapassá-lo, isso significa que a estratégia não visa tanto suplantar a esquerda, mas realmente ficar à frente do vizinho. Este discurso contrasta com a veemência aparente do repúdio das “esquerdas radicais”, das “esquerdas unidas”, das “esquerdas encostadas” – expressões usadas para não ter de usar a expressão clássica, mas proibida: “maioria de esquerda”. Se o adversário principal fosse, de facto, as “esquerdas unidas” de “socialistas, comunistas e trotskistas”, então não tinha cabimento uma competição tão vocal com o habitual parceiro de coligação. A diabolização das “esquerdas radicais” não se articula com a acentuação da rivalidade concorrencial e com o agudizar das diferenças com o ex-parceiro.

Esta linha prejudica a afirmação da alternativa credível e favorece a renovação eleitoral da maioria de esquerda, em que as “esquerdas unidas” continuarão a governar e com mais folga. É isto que a evolução das sondagens tem mostrado, sem que quaisquer correcções ou ajustes tenham sido alguma vez introduzidos.

9. Olhar para a frente e para cima

Daqui até às eleições em Outubro, é difícil recuperar condições realmente competitivas. É possível se as direcções dos partidos à direita conseguirem afinar o passo e apontar o rumo certo.

Primeiro, terem muita sensibilidade e bom critério na feitura das listas, reunindo candidaturas de qualidade, que representem todo o território e congreguem sensibilidades relevantes. Segundo, serem especialmente felizes nos programas eleitorais que têm em preparação desde há meses, com proposta de medidas capazes de conquistar a liderança da agenda política. Terceiro, não fugirem dos temas ideológicos que a esquerda lança e, continuamente, quer fazer avançar. Quarto, restabelecerem rapidamente um bom clima de diálogo e mútua cooperação política, eventualmente com a assinatura, a seu tempo, de um acordo com cinco ou dez prioridades para o país e os portugueses, prolongando e completando os programas eleitorais de cada um.

Em Maio, as perspectivas não ficaram famosas. Mas há que lutar até ao fim. É preciso ter presente que o problema maior é para o eleitorado mal representado, não tanto para os dirigentes ou deputados que ganhem ou percam. Há eleitos que ganham, mesmo quando a sua lista perde e contribuíram para que perdesse. É que a atenção centra-se nos vencedores e perdedores, na galeria da política; mas o dano maior é para o eleitorado de centro e de direita, para quem o insucesso dos seus líderes e candidatos significa terem de aturar leis de que não gostam e uma acção governativa de que discordam. Esse é que é o maior problema. Como cantaria António Variações, “quando os líderes perdem o juízo, o povo é que paga.”

É preciso que PSD e CDS (e Aliança também) dêem o máximo para conseguir sair da pior situação à direita desde 1976. É preciso trabalhar para que o povo de centro e direita não perca outra vez em Outubro e não tenhamos nova legislatura de maioria de esquerda até 2023.