Tempo de Orçamento, tempo de greves. Na CP, para não nos esquecermos que existe. Mas sobretudo greve dos professores. Quatro dias, com manifestação no fim.

Ninguém fica surpreendido. Nem creio que abalado. Com aquilo que vai sendo possível perceber do estado de espírito dos professores, estes dão sinais de estar mesmo zangados e poucas vezes se terá visto uma frente sindical tão coesa e sem abrir brechas. Os tais “9 anos, 4 meses e 2 dias” que se tornaram no mantra de Mário Nogueira e dos seus pares parecem ter amplo suporte na classe. Tão amplo que se fazem contas na geringonça aos eventuais custos eleitorais da recusa do Governo em contar todo o tempo de serviço para efeito de progressão nas carreiras.

Mas ao mesmo tempo que vemos esta aparente unidade, não encontramos na opinião pública sinais de compreensão por mais esta luta e por mais esta greve dos professores. Bem pelo contrário: mais de dois terços dos portugueses estarão contra as exigências sindicais, menos de um em cada cinco as apoiarão. E creio que, desta vez, não será só por saturação face à híper-exposição mediática de Mário Nogueira. É mesmo porque acham que aquilo que os professores estão a pedir é um exagero.

Estas progressões na carreira, em muitos casos virtualmente automáticas e sem qualquer processo de avaliação, quando no resto do país essa é uma realidade desconhecida pela generalidade dos trabalhadores, configuram uma reivindicação insusceptível de gerar simpatia.

Vou mais longe. Quando os professores se queixam de um sistema de colocações que os atira para escolas a centenas de quilómetros de casa é fácil encontrar vozes de compreensão pelo drama pessoal de quem passa por essa experiência. As queixas contra os anos a fio a trabalhar sem qualquer vínculo também podem despertar simpatia.

Mas estas progressões na carreira, em muitos casos virtualmente automáticas e sem qualquer processo de avaliação, quando no resto do país essa é uma realidade desconhecida pela generalidade dos trabalhadores, configuram uma reivindicação insusceptível de gerar simpatia. Por mais voltas que se dê à argumentação, não se vê como razoável que uma classe profissional possa passar uma espécie de esponja capaz de fazer desaparecer a realidade que nos levou à crise e à quase bancarrota, voltando exactamente à situação em que estava, com tudo recuperado, promoções incluídas, quando por todo o lado se sabe que não se pode regressar nem a esse passado, nem a essas regras, nem ao que elas custaram a todos os contribuintes.

Mais e mais importante: quando por todo o lado a grande preocupação continua a ser o emprego e não um tipo de “progressão por antiguidade” que também já é uma relíquia de tempos desaparecidos (e de relações laborais anquilosadas e felizmente desaparecidas).

Mas vamos a factos, que olhando para os factos temos muito a aprender.

Primeiro que tudo recordemos aquilo que muitas vezes se esquece, porventura graças ao permanente eco da retórica sobre a “recuperação de rendimentos”: é que esta beneficiou sobretudo os funcionários públicos com salários brutos superiores a 1500 euros mensais e uma pequena parte dos pensionistas. O resto dos trabalhadores – o que inclui todos os do sector privado – se tiveram algum desagravamento no IRS, acabaram a suportar praticamente a mesma carga fiscal por via do aumento dos impostos indirectos, ou não tivesse 2017 sido o ano em que se bateram todos os recordes de colecta de impostos.

Mas há mais, e um mais de que raramente se fala: se é verdade que há mais emprego, também é verdade que os salários não sobem. O que os números da Segurança Social nos dizem é que as remunerações declaradas subiram, em termos reais, somente 0,4% em 2016 e menos de 1% em 2017. Ou seja, quase nada. Eu até diria que menos que nada, pois este número incorpora as variações muito significativas do salário mínimo, sendo um indicador (é pena não existirem estudos mais detalhados) de que os salários acima desse limiar até podem ter contraído nestes dois últimos anos.

Algo porém é certo: neste período no sector privado a evolução dos salários equivalentes aos dos professores (e dos outros funcionários do Estado) não foi mais favorável, antes pelo contrário. Pior ainda: se considerarmos também os anos da crise, então muitos dos que passaram pelo desemprego (e foram centenas de milhar) regressaram ao mercado de trabalho aceitando salários mais baixos. Tal como muitos, para evitar o desemprego, aceitaram nas suas empresas revisões em baixa das condições salariais.

Alimentar a ilusão de que se pode viver com as mesmas regras que levaram a despesa pública a transformar-se no “monstro” em que se transformou e que levou à bancarrota é simplesmente intolerável.

No mundo protegido da administração pública conhecem-se pouco estas realidades, mas cá fora não se têm muitas ilusões: com a crise o país mudou, e se mudou para melhor e para mais competitivo foi porque muitos fizeram das tripas coração, pelo que alimentar a ilusão de que se pode viver com as mesmas regras que levaram a despesa pública a transformar-se no “monstro” em que se transformou é simplesmente intolerável.

Outra comparação interessante: os dados dos descontos para a Segurança Social dos primeiros meses deste ano de 2018 indicam que as remunerações estão a crescer, em média, um pouco mais, 1,2%, nada que se compare com a estimativa do impacto que o simples descongelamento das carreiras e progressões terá em 2019 na administração pública, que deverá ser de 3,1%, sem contar com o aumento salarial que António Costa já anda a prometer. E se virmos o que acontecerá com o subgrupo dos professores nesse mesmo ano de 2019 verificamos que as estimativas é que mesmo sem os “9 anos, 4 meses e 2 dias” o seu salário médio subirá 3,6%. Estes aumentos deverão custar 542 milhões de euros, só em 2019, o que mostra como se está de novo a acordar “o monstro”. Ao mesmo tempo nada de semelhante se passará no sector privado, por mais optimistas que sejam os cenários.

É capaz de ser difícil ter sequer noção de que estes contrastes existem quando se vive no tal mundo relativamente protegido e são apenas os sindicatos das diferentes administrações públicas que enchem os noticiários. Por isso faz mesmo bem um banho de realidade, e não o autismo revelado pela indignação com que foram recebidos os dados do mais recente relatório da OCDE sobre educação, Education at a Glance 2018. Quem quiser ler apenas as páginas dedicadas a Portugal pode encontrá-las aqui, mas os números e as considerações que mais irritaram os sindicatos foram as seguintes:

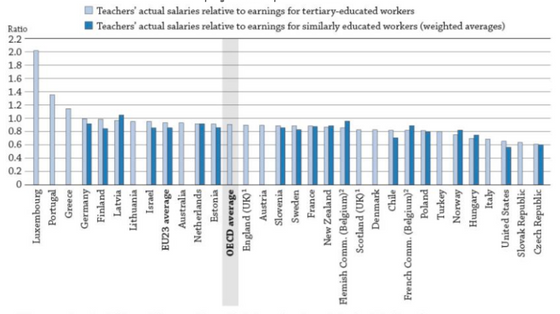

- O corpo docente em Portugal está envelhecido mas, por comparação com trabalhadores com a mesma formação e experiência, é mais bem pago. Cito directamente: “Ao contrário do que acontece em quase todos os outros países da OCDE, os professores da pré-primária ao secundário ganham em Portugal mais do que a média dos trabalhadores licenciados, de mais 35% no terceiro ciclo do básico a mais 50% na pré-primária”. Repare-se: a OCDE não está a dizer que os professores em Portugal ganham mais do que noutros países ou sequer que ganham bem – está apenas a dizer que ganham mais do que a média dos trabalhadores com formação superior. Isso é bem evidente no quadro seguinte, retirado desse relatório:

(sobre este tema ler também o ensaio de Alexandre Homem Cristo Os professores ganham muito dinheiro? Sim e não onde todos estes números são minuciosamente escrutinados e avaliados.) - Os professores portugueses têm menos carga horária do que a média da OCDE e tem relativamente mais tempo para actividades não-lectivas, como preparação de aulas ou correcção de trabalhos de casa.

- Entre 2005 e 2016 o tamanho médio das turmas aumentou 16% em Portugal, mas mesmo assim nas escolas primárias a média (21 alunos) é igual à média da OCDE, sendo que no ensino básico continuam a ser mais pequenas do que a média da OCDE (22 alunos por turma, contra 23 na OCDE). O relatório não considera necessariamente negativo este aumento do número de alunos por turma, e cito: “Apesar de turmas mais pequenas serem muitas vezes vistas como benéficas, os estudos sobre o seu impacto na aprendizagem dos alunos apresentam resultados contraditórios”.

- O gasto em educação em Portugal, excluindo o ensino superior, aumentou 5% entre 2010 e 2016 (com a crise, com os cortes, com o “fim da escola pública”!) e é o segundo mais elevado da OCDE, sendo que estes números contrastam com os dos outros países membros da organização, onde a despesa pública com estes graus de ensino diminui neste período.

- Portugal tem um dos sistemas de ensino mais centralizado de toda a OCDE, já que três quartos das decisões são tomadas a nível central quando, na média da organização, o governo central tome menos de um quatro das decisões.

Estas conclusões contrariam décadas de discurso sindical. Estas conclusões são também mais uma demonstração, se necessário fosse, de que a sua cavalgada reivindicativa e retórica não tem relação com a realidade. São considerações que comprovam o que os cidadãos comuns sentem intimamente: já chega, Mário Nogueira, já chega de greves e gritaria, já chega de chantagens e ameaças.

Já chega.

Siga-me no Facebook, Twitter (@JMF1957) e Instagram (jmf1957).