Não fossem alguns cartazes mais bizarros que apareceram espalhados um pouco por todo o país e suspeito que a grande maioria dos portugueses pouca ou nenhuma atenção daria à campanha eleitoral para as autarquias locais em que, nas últimas semanas, se concentrou toda a atenção dos nossos políticos. Tradicionalmente a abstenção é elevada nas “autárquicas” (foi de 41% em 2009 e de 47,4% em 2013) e não me surpreenderia que, este domingo, ultrapassasse os 50%. Veremos.

Mas hoje por hoje, e uma vez que julgava que já me envergonhara o que me tinha a envergonhar sobre algumas realidades destas eleições locais (infelizmente parece que teremos mais casos, mas ficam para outra oportunidade), a ida às urnas que realmente me inquieta este domingo é o que está marcada para a Catalunha. E inquieta-me tanto pelo que pode significar de corrida para o abismo num país que é nosso vizinho e onde parece escassear a sensatez, como me inquieta pela forma como o tema está a ser debatido em Portugal.

Eu sei que o tema da independência da Catalunha é de molde a incendiar paixões, tal como sei que muitos portugueses olham para Barcelona e estão a ver a Lisboa de 1640 a expulsar os espanhóis. Mais: sei que muitos sentem gratidão pela revolta dos catalães nessa altura ter ajudado o nosso país a alcançar a independência. Ou seja, não ignoro que na única nação ibérica que escapou ao domínio de Madrid se possa sentir simpatia por uma outra nação ibérica que, mesmo tomadas as devidas diferenças históricas, acabou por não se libertar da hegemonia de Castela.

Mas tendo eu toda esta compreensão já não entendo que se percam as referências sobre o que é a democracia e veja pessoas tão diferentes como João Miguel Tavares e Francisco Louçã a repetir argumentos que esquecem o essencial: antes de ser um regime em que se vota, a democracia é um regime que se distingue por ter regras do jogo que são respeitadas e não mudam ao sabor das conveniências do tempo. Quando isso deixa de suceder abre-se a porta à tirania – que até pode ser a tirania da maioria sem deixar por isso de ser uma tirania.

Por isso, para discutir o problema da Catalunha, temos de saber distinguir os vários planos. Vou tentar fazê-lo da forma mais esquemática possível.

Primeiro que tudo: tem o povo catalão “direito à autodeterminação” nos termos internacionalmente reconhecidos pelas Nações Unidas? A resposta é cristalina: não, não tem. Esse direito apenas é reconhecido aos territórios coloniais (não é o caso), a territórios que foram ocupados na sequência de uma invasão (a Catalunha integra o reino de Espanha desde a fusão das coroas de Castela e Aragão por casamento no século XV) e ainda aqueles onde impera a discriminação e não existe liberdade ou respeito pelos direitos humanos (obviamente também não é o caso). É uma interpretação na qual coincide a grande maioria dos académicos e faz lei nas relações internacionais. Se quisermos um exemplo português mais depressa poderíamos considerar que a Madeira ou os Açores teriam direito à autodeterminação (sendo que a nossa Constituição, tal como a espanhola, não prevê qualquer cenário de referendo independentista).

Segundo ponto: mas se maioria dos catalães quiser ser independente não deveria isso ser possível? Eu diria que sim, em nome da liberdade, e que não, em nome do realismo e do bom senso. Mas para ser sim essa maioria tem de conseguir negociar com as outras regiões espanholas um compromisso que torne possível e legal o referendo independentista. Antes disso os catalães têm de respeitar as regras que eles próprios aprovaram esmagadoramente em mais do que um referendo, quer no que sufragou a Constituição espanhola de 1978, quer no que aprovou o actual Estatuto de Autonomia, no não tão distante ano de 2006. A simples vontade da maioria dos cidadãos num instante determinado não é suficiente para violar as regras do jogo, bastando recordar um exemplo histórico para ter isso bem presente: quando Lincoln foi para a guerra civil com os estados que queriam sair dos Estados Unidos, e a votaram elegendo um seu novo presidente, disse que o fazia antes de tudo o mais em nome do princípio da indissolubilidade da federação americana. O argumento do fim da escravatura só vinha em segundo lugar.

Recordemos também que, para o referendo escocês ter sido possível – e esse referendo era uma velha reivindicação dos independentistas –, não bastou que o parlamento de Edimburgo assim deliberasse: foi primeiro necessário aprovar, no Parlamento de Westminster, uma lei com valor constitucional (o Reino Unido não tem uma Constituição escrita semelhante à nossa ou à espanhola) que outorgou à Escócia o poder de tomar essa decisão.

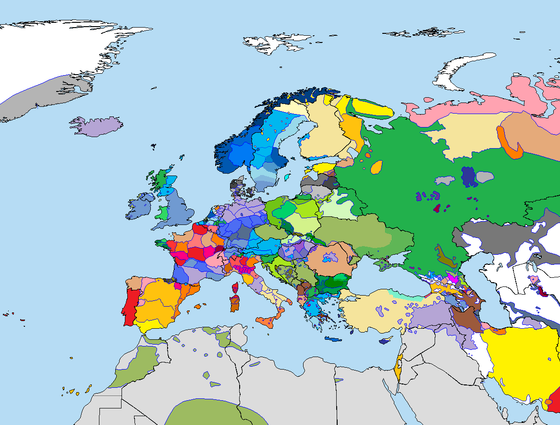

Mas se estou disponível para defender uma revisão constitucional em Espanha que permita a secessão de regiões como a Catalunha (ou o País Basco, ou a Galiza, ou a Andaluzia), na verdade penso que esse processo abriria uma “caixa de Pandora” de consequências inimagináveis numa Europa onde facilmente encontramos hoje uma meia dúzia de regiões que quereriam seguir o exemplo, mas onde facilmente encontraríamos amanhã muitas mais. O mapa que mostro a seguir é das línguas e dialectos existentes na Europa, não sendo difícil perceber que a muitas delas poderiam corresponder aspirações nacionalistas (note-se que Portugal é um dos poucos países que não é retalhado por estas linhas):

Num mundo onde a pulverização das identidades tem sido um dos terrenos onde medra o populismo e onde os nacionalismos exacerbados têm sido das principais causas de guerras, correr o risco de que a Catalunha desencadeie um efeito dominó não parece razoável.

Terceiro ponto: se a maioria dos espanhóis não quiser aceitar a dissolução do seu Estado plurinacional haverá algum dia solução para o problema catalão? Esta questão não tem resposta simples, como de resto acontece com muitas questões que envolvem legitimidades, aspirações e direitos conflituantes. A resposta mais comum é que a Espanha deveria evoluir para ser um Estado federal, mas há uma dificuldade nesta solução: é que mesmo não sendo hoje um Estado federal, o estatuto autonómico de algumas regiões espanholas entregou-lhes já mais poderes do que acontece em alguns estados federais. É o caso da Catalunha (como é o caso do País Basco e de Navarra), sendo que as autoridades de Barcelona têm já mais poderes do que as dos estados federais da Alemanha ou, nalguns casos, dos próprios Estados Unidos.

Há no entanto margem para negociação e essa era a conversa que já se devia ter iniciado. Aqui há culpas tanto dos grandes partidos espanhóis, especialmente do PP e de Mariano Rajoy, como dos partidos catalanistas, que desde a instauração da democracia têm usado e abusado da exploração dos sentimentos independentistas (e do ressentimento face a Madrid) para esconder os seus fracassos políticos e os seus escândalos.

A dificuldade do momento presente é que a deriva independentista apostou numa estratégia de radicalização e provocação ao mesmo tempo que, em Madrid, o Governo preferiu esconder-se por trás dos tribunais (mesmo sendo verdade que têm sido os tribunais e os juízes catalães a tomar as decisões das últimas semanas que visam impedir a realização do referendo) em vez de assumir que um problema político tem de ter uma solução política.

Quarto e último ponto: mas não seria melhor e mais pacífico deixar realizar a consulta e depois ignorar os seus resultados? Infelizmente não. Já houve na Catalunha simulacros de referendos consultivos cujos resultados foram ignorados, até porque na altura não eram para ser seguidos, e não foi por aí que se serenaram os ânimos. Desta vez a situação é muito mais grave porque aquilo que os partidos independentistas estão a tentar fazer não é apenas ilegal e inconstitucional, é também um golpe antidemocrático.

É bom por isso recordar como chegámos aqui – até porque chegámos aqui depois de o projecto independentista catalão ter sido derrotado nas urnas há apenas dois anos. Em 2015, numa altura em que uma sucessão de escândalos abalava o principal partido catalanista, a Convergencia y Unión (centro-direita), os líderes independentistas optaram pela fuga em frente, convocando umas eleições que foram disputadas como se de um referendo se tratasse, eleições essas em que os partidos independentistas se juntaram nas listas Junts pel Sí (o nome diz tudo). O objectivo era obterem a maioria dos votos e dos deputados para imporem uma nova legitimidade política a Madrid, mas falharam essas duas metas: menos de 40% dos votos, apenas 62 deputados numa câmara de 132. Mais: para conseguirem governar, os diferentes partidos independentistas dos Juntos pel Si (alguns dos quais sempre se odiaram por professarem ideologias bem distintas) foram obrigados a vender a alma ao diabo, aliando-se à CUP (Candidatura de Unidad Popular), uma formação política herdeira das piores tradições do anarquismo catalão e que não esconde o seu desprezo pela democracia e o seu amor pela revolução. Artur Mas, que deveria continuar a presidir à Generalitat, teve de dar lugar ao mais radical Carles Puigdemont. A partir dessa altura o ritmo processo político passou a ser marcado pelos extremistas da CUP.

É assim que, a 6 e 7 de Setembro, os representantes destas duas forças no parlamento catalão (Junts pel Sí e CUP não somaram sequer 50% dos votos nas eleições de 2015, mas mesmo assim têm maioria no parlamento) fizeram aprovar numa tempestuosa sessão as leis do referendo e da independência, atropelando todos os direitos da oposição (que abandonou o hemiciclo) e desencadeando um processo referendário que nada tem de consultivo e no qual não são dadas as mínimas garantias de equilíbrio e transparência. O clima passou a ser de intimidação, com familiares de líderes catalães não independentistas a serem ameaçados e a verem bens destruídos (aconteceu com o pai do líder do Ciudadanos).

Neste quadro falar da consulta que está marcada para 1 de Outubro como um momento em que o povo se poderia livremente manifestar usando apenas uma caneta para fazer um quadradinho num boletim de voto é uma falácia e absoluta mistificação. E a não ser que alinhemos com a argumentação de Boaventura Sousa Santos e consideremos a votação um “legítimo acto de desobediência civil” (sendo esta “património inalienável da esquerda”), não podemos senão desejar que seja um fracasso completo, assim enfraquecendo a deriva radical de uma Generalidad cada vez mais submetida à lógica anarquista da CUP, um movimento transformado agente central de todo o levantamento catalanista apesar de só ter tido 8,3% dos votos nas eleições de 2015.

Mas não é certo que isso aconteça numa altura em que se desenterra a retórica das “duas Espanhas” e é o próprio presidente da Generalidad a invocar o fantasma de Franco. Assim como é extremamente difícil que aconteça se Rajoy se mantiver a estratégia de deixar tudo nas mãos dos juízes e não tiver a inteligência política de procurar um compromisso.

Desenganem-se por fim os que pensam que este é um problema apenas entre os generosos e briosos catalães e Madrid, símbolo máximo da arrogância castelhana, pois a condenação deste processo estende-se às demais regiões de Espanha, porventura como a solitária excepção do País Basco. Nelas o que se vê no independentismo catalão é o egoísmo de quem é mais rico e não quer ser solidário – ou seja, nelas olha-se para a Catalunha como na Itália do Sul se olha para a Padânia ou como nós olharíamos para a Alemanha se esta pretendesse acabar com as suas contribuições para o orçamento europeu. E, na verdade, essas regiões têm muito razão nesse seu sentimento, pois também há muito egoísmo (e muito tribalismo) no independentismo catalão. A nossa paixão não nos deve deixar de ver com olhos de ver, não é?

Siga-me no Facebook, Twitter (@JMF1957) e Instagram (jmf1957).