Este é o quinto artigo de uma série sobre Donald John Trump. Os anteriores podem ser lidos aqui:

- Donald Trump pelas suas próprias palavras

- Donald Trump pelas palavras dos seus colaboradores mais próximos

- Donald Trump pelas palavras dos seus correligionários

- Donald Trump: Anatomia de um narcisista

Mentir como quem respira

A profissão de político implica frequentemente uma relação escorregadia com a verdade, minimizando ou omitindo alguns factos e empolando outros, “martelando” estatísticas, jogando de forma calculista com a ambiguidade, defendendo como benéficas, justas, urgentes e viáveis medidas e leis que meses antes denunciara como inúteis, ruinosas, iníquas e impraticáveis (e vice-versa), dando respostas oblíquas ou evasivas a perguntas incómodas e argumentando que as suas declarações na véspera “foram mal interpretadas” (um clássico).

Porém, o caso de Trump pertence a uma categoria diferente: não se trata apenas de um político empenhado no rotineiro exercício de tentar convencer os eleitores de que a situação do país é bem mais (ou bem menos) favorável do que os dados económicos indicam ou de que as promessas eleitorais foram (ou não) cumpridas, e que, por isso, o Governo merece ser reeleito (ou apeado). Estamos perante um mentiroso compulsivo e que já o era antes de ter enveredado pela carreira política. Logo em 1987, no best-seller Trump: The art of the deal, o próprio Trump revelava a sua questionável concepção de “verdade” e de “honestidade”, ao fazer a apologia da “hipérbole honesta”, que definia como “uma forma inocente de exagero – e uma forma muito eficaz de autopromoção” (ver capítulo “A árvore e a sua sombra” em George Santos, a verdade da mentira e a política no século XXI).

Mas, enquanto as mentiras de Trump anteriores a 2015 passaram relativamente despercebidas da opinião pública (afectando sobretudo quem tinha negócios com ele ou trabalhava para ele), a partir do momento em que se envolveu directamente na política, as suas afirmações ficaram sob escrutínio. E foi assim que, no termo do seu mandato presidencial, o The Washington Post Fact-Checker revelou que ele proferira um total de 30.753 mentiras, o que dá uma média de 21 mentiras por cada dia passado no cargo. É claro que se trata de uma estimativa por defeito, já que o inventário diz apenas respeito às mentiras proferidas ou divulgadas em público – caberá a cada um imaginar quantas terá dito longe de microfones e de testemunhas indiscretas e fora das redes sociais.

Inventário de mentiras ou afirmações enganosas proferidas por Trump durante o seu mandato, de acordo com duas contabilizações diferentes: a de cima toma o mês como unidade e foi compilada pelo The Washington Post; a de baixo toma a semana como unidade e foi compilada pelo Toronto Star e pela CNN (e detém-se em Março de 2020). É de realçar que, no apuramento do The Washington Post, o pico de mentiras ocorreu em Outubro de 2020, o mês que precedeu as últimas eleições presidenciais

É bem possível que, do ponto de vista patologicamente narcisista de Trump, ele nunca tenha dito uma mentira, nem cometido um acto eticamente reprovável. Os conceitos de verdade e de ética dependem de um referencial externo – providenciado pela ciência, pela religião, pela sociedade, pela realidade material – e o narcisista tem-se apenas a si mesmo como referência. James Comey, ex-director do FBI e autor de A higher loyalty: Truth, lies, and leadership, disse isso mesmo sobre Trump, em 2018, numa entrevista à CNN: “O seu único ponto de referência é interno – ‘o que é que me permitirá obter o que quero, o que me permitirá preencher este vazio em mim’ – e isso é profundamente inquietante”. E Ted Cruz, num discurso inflamado, em Maio de 2016 – quando disputava as eleições primárias do Partido Republicano com Trump e pareciam ser inimigos irreconciliáveis – estava provavelmente certo quando afirmou que “se ligassem Donald a um detector de mentiras, ele seria capaz de dizer uma coisa de manhã, outra coisa ao meio-dia, e outra à noite, todas contraditórias, e passaria no teste do detector de mentiras todas as vezes. Seja qual for a mentira que esteja a contar, acredita nela quando está a dizê-la” (ver capítulo “Ted Cruz” em Donald Trump pelas palavras dos seus correligionários).

A crença nas suas próprias mentiras é um aspecto central da psicologia do mentiroso – já dizia Mark Twain que “quando uma pessoa não é capaz de enganar-se a si mesma, dificilmente será capaz de enganar os outros”.

[Entrevista na MSNBC com Stuart Thompson, autor do artigo “Trump’s lies”, publicado a 23.06.2017 no The New York Times, que analisa uma centena de mentiras proferidas por Donald Trump desde a tomada de posse, a 6 de Janeiro desse ano:]

Tosco mas eficaz

Se um certo grau de autoconfiança pode ajudar a conferir credibilidade às nossas mentiras aos olhos dos outros, quando essa autoconfiança é desmesurada, a auto-imagem é excessivamente lisonjeira e o autocentramento é total – ou seja, quando entramos no território do narcisismo – a credibilidade das mentiras pode começar a esboroar-se. Ou seja, o mentiroso narcisista é, muitas vezes, um mentiroso pouco competente. A mentira credível requer que o mentiroso conheça o alvo do embuste, talhe a mentira à medida dos interesses, expectativas e fraquezas deste e faça algum esforço para o seduzir; ao mesmo tempo, obriga o mentiroso a manter na mente um registo detalhado e constantemente actualizado das mentiras que contou a cada ouvinte, para não ser apanhado em contradição. Ora, o mentiroso narcisista não está interessado nos que o rodeiam e não quer aprender nada sobre eles, por isso vomita sem cessar mentiras inanes e estultas, flagrantemente falsas e incongruentes e contraditórias entre si. Tem a inteligência do resto do mundo em tão fraca consideração e julga-se tão superior a todos, que entende que não se justifica empenhar esforço e tempo a congeminar uma mentira minimamente cuidada.

Trump, embora sendo mentiroso compulsivo e narcisista patológico, sabe usar a mentira com eficácia. Do seu eleitorado pretende apenas o voto – e, por vezes, em momentos de candura, tem admitido isto nos seus comícios – e tem pouco interesse e conhecimento sobre a vida quotidiana do americano médio (já que viveu toda a vida rodeado de luxo e mordomias) e não possui competências na área da sociologia. Porém, sabe o suficiente sobre os seus eleitores potenciais para ajustar o seu discurso em função das suas aspirações e receios e da sua credulidade. É raro o dia em que os colunistas e comentadores liberais (no sentido que o termo tem nos EUA) não reagem com alarido, indignação e, por vezes, escárnio, a afirmações, proferidas ou escritas por Trump, por serem flagrantemente falsas, asininas, insultuosas ou contrárias às regras de civilidade. Todavia, as “argoladas” de Trump, que são óbvias e irritantes para a elite intelectual de Nova Iorque e para a elite do entretenimento de Hollywood, são bem acolhidas pela maioria dos eleitores potenciais de Trump, que tendem a ser menos instruídos do que a média, a não ter hábitos de leitura, a obter a sua informação sobre o país e o mundo quase exclusivamente a partir das redes sociais e de podcasts alinhados com as suas convicções, e a não ter vocação nem paciência para análises hermenêuticas.

Para mais, no clima de polarização que tomou conta dos EUA na última década, há no eleitorado conservador quem se compraza em acreditar em todo o tipo de atoardas, mentiras e teorias conspirativas que consolidem uma concepção maniqueísta da política e da sociedade e alimentem a ideia de que o “outro lado” é constituído por criaturas ímpias, desumanas e sem escrúpulos.

[De acordo com a teoria conspirativa conhecida como “Pizzagate”, a pizzaria Comet Ping Pong, em Washington DC (na foto), seria uma das fachadas de uma rede de pedofilia, tráfico humano e satanismo liderada por políticos Democratas. Esta teoria teve difusão maciça nos meses que antecederam as eleições presidenciais de 2016 e, apesar de ter sido cabal e repetidamente demonstrado que não tinha o mais ténue fundamento, continua a ter crentes entre a alt-right:]

Os politólogos e comentadores que se espantam por Donald Trump continuar a gozar de tamanha popularidade, apesar de todos os dislates que disse e cometeu, esquecem “um facto essencial do jogo eleitoral: para que um político vença eleições não precisa de ser mais esperto do que os seus rivais, basta-lhe ser mais esperto do que o eleitorado a que se dirige” (ver capítulo “Não é preciso ser um génio do mal” em Presunçoso, casmurro e não muito esperto: A história de um primata com queda para a asneira). Na verdade, muitos eleitores da classes média e baixa nem sequer apreciam políticos que dêem mostras de inteligência e erudição, pois sentem-se “melindrados quando a exibição de inteligência alheia põe em relevo a sua condição de ignaros e preferem políticos que vêem como semelhantes a eles próprios, ou como uma versão ‘aditivada’ deles próprios (no caso de Trump, mais abastada, com uma esposa mais vistosa e com um catálogo de proezas sexuais mais extenso e colorido)” (ver capítulo “Quem quer políticos inteligentes?” em Um professor de literatura lê o Mein Kampf).

A incompreensão que rodeia a popularidade de Trump é análoga à incompreensão que rodeia a popularidade dos partidos populistas de extrema-direita na Europa: estes podem dizer e desejar coisas que repugnam às “elites bem-pensantes” e às “pessoas bem formadas”, mas não são estes grupos que esses políticos pretendem aliciar.

A mentira recreativa

A mentira tem, usualmente, motivações práticas: obter um benefício ou vantagem, fugir a responsabilidades, deveres e punições, “driblar” leis, regras e acordos, convencer alguém a fazer-lhe um favor ou a aquiescer a uma vontade sua. Mas há também mentiras que não visam obter uma vantagem material (ou evitar uma perda, uma corveia ou uma punição) e “apenas” visam o engrandecimento de quem as pronuncia aos olhos de outrem.

O mentiroso narcisista pode mentir com intuitos definidos, mas, além disso, também é frequente que minta a eito, gratuitamente, encadeando patranha atrás de patranha sem pensar daí extrair qualquer ganho. Fá-lo porque, por um lado, não tem qualquer impedimento moral – a verdade é, para ele, aquilo que, a cada momento, brota do seu cérebro “sobredotado” –, por outro, porque tem prazer em ouvir-se a si mesmo, porque crê que o rosário de mentiras lhe permite projectar uma imagem de conversador vivido, bem informado e espirituoso sem ter de se dar ao trabalho de costurar uma narrativa congruente e assente em factos. Há mentirosos compulsivos que crêem que o seu auditório não só acredita nas patranhas, como está enfeitiçado pela sua oratória e pelo seu espírito. Há mentirosos compulsivos que, apesar de nada de substancial ou cativante terem para dizer e não possuírem talento inato para contar histórias, se comprazem a imaginarem-se malabaristas de palavras, hipnotistas de salão. E os mentirosos narcisistas mais perversos até poderão semear o seu discurso de mentiras arbitrárias e vãs só pelo gozo de ver os ouvintes engoli-las docilmente, comprovando o estatuto de néscios dos ouvintes e a superioridade intelectual do mentiroso.

Mentir gratuitamente pode parecer arriscado, pois não traz vantagem objectiva para o mentiroso e aumenta o risco de ser descoberto. Mas ao fim de alguns anos a praticar este “desporto” sem se se ser apanhado, ganha-se confiança e a mentira torna-se numa segunda natureza. O narcisista, por sobrestimar grandemente as suas qualidades e capacidades e menosprezar as qualidades e capacidades alheias, converte-se facilmente num mentiroso temerário, num acrobata do bluff, num trapezista da filáucia.

“Allegoria della menzogna” (Alegoria da mentira), por Salvator Rosa, c.1650

Por aparatosos que sejam, os números de mentira recreativa raramente implicam o perigo da “morte do artista”. Os riscos incorridos por este tipo de mentiroso são menores do que aqueles em que incorre quem mente para impingir um automóvel usado cujas graves deficiências conhece sobejamente, ou para passar à frente de todos numa interminável fila para comprar bilhetes num concerto de uma estrela pop, ou quem faz promessas de substanciais cortes no IRS e aumentos de salários dos funcionários públicos, se for eleito, quando sabe perfeitamente que o estado das contas públicas não o permitirão. As convenções não-escritas da vida em sociedade protegem o mentiroso recreativo, uma vez que as suas galgas não trazem prejuízo ou desvantagem aos ludibriados. O mentiroso recreativo não corre o risco de estatelar-se no chão, pois executa o seu número com uma rede por baixo, que ampara eventuais quedas. Na esmagadora maioria das situações, os que se apercebem ou suspeitam da falsidade do que ouvem limitam as manifestações de dissensão a revirar os olhos e suspirar, discretamente, e não confrontam directamente o farsante; quando muito passarão a não lhe prestar atenção ou transferi-lo-ão, mentalmente, da lista de “amigos e conhecidos” para a lista de “maçadores a evitar”. A ausência de reprovação explícita tem o efeito nefasto de reforçar a sensação de impunidade do mentiroso recreativo, levando-o a contar cada vez mais mentiras, mais ousadas e mais desleixadas.

Apesar de a maior parte das intrujices de Trump enquanto político terem por intuito a manipulação das massas, a sua atitude nos comícios sugere a existência de uma componente recreativa na sua mitomania. A imagem de Trump nas erráticas arengas de hora e meia sobre tudo e sobre nada que são usuais nos seus comícios, é a de um homem satisfeito consigo mesmo, um entertainer que está convencido de que tem o público na palma da mão e de que este é suficientemente simplório para crer que tudo o que sai da boca de Trump é ouro.

[Numa conferência de imprensa na Casa Branca, em Agosto de 2020, S.V. Dáte, jornalista do The Huffington Post, pergunta a Trump “se sente arrependimento por todas as mentiras que contou ao povo americano”:]

Interlúdio desportivo: trapaça na relva

Uma vez que Trump não só é proprietário de 16 campos de golfe (18 segundo outra contabilização), como há muito tem o golfe como hobby e o seu nome até abrilhanta a capa de um livro que compila conselhos e comentários de diversas fontes sobre este desporto, The best golf advice I ever received (2005), é inevitável que este tema lhe proporcione interminável bazófia. Trump ufana-se de ter vencido 18 torneios, contra adversários de alto gabarito e muito mais novos do que ele, e afirma que até golfistas profissionais de topo têm receio de jogar contra ele e inventam pretextos para não comparecerem nos torneios em que Trump alinha.

Trump numa partida de golfe com Shinzo Abe, então primeiro-ministro do Japão, em Chiba, Japão, Maio de 2019

As suas mentiras sobre proezas no golfe são tantas e tão clamorosas que, em 2019, o jornalista desportivo Rick Reilly publicou Commander in cheat: How golf explains Trump (o título é um trocadilho intraduzível entre “comandante-chefe” e “comandante da trapaça”), onde, baseando-se em numerosas entrevistas com parceiros de jogo de Trump, caddies, funcionários de clubes de golfe e outras testemunhas, desmonta o chorrilho de bravatas de Trump e revela que, além de ser um mentiroso compulsivo e impenitente, é também um batoteiro compulsivo e impenitente – é tão frequente que ajeite a posição da bola com o pé que, num dos clubes de golfe que frequenta, os caddies lhe deram a alcunha de “Pelé” (os americanos prestam pouca atenção ao “soccer”, portanto compreende-se que a sua referência para um grande futebolista ainda seja Pelé). E quando não ajeita ele mesmo a bola, ordena que um caddie o faça. Segundo Reilly, Trump faz batota quando ninguém está a ver e quando há testemunhas; quando joga contra um amador e quando joga com Tiger Woods, e até quando joga sozinho.

Reilly parte desta investigação aturada para argumentar que o comportamento de Trump no golfe reproduz o seu comportamento na política e nos negócios. Escreve Reilly que “Ele exagera as suas pontuações no golfe e o seu handicap pela mesma razão por que exagera tudo. Não resiste. Ele exibe todos os traços de uma perturbação narcísica da personalidade. As pessoas com esta perturbação não têm consciência disso. Ele não tem qualquer sentido moral. Não tem qualquer empatia para com as outras pessoas. Não compreende que os outros têm direitos e sentimentos. As outras pessoas não lhe interessam”. E conclui que “a forma como Trump joga golfe é similar à forma como assumiu a presidência: agindo como se as regras fossem para os outros”. Reilly deixa ainda esta reflexão: “Na vida, somos definidos pelos obstáculos que superamos. […] Mas se fazemos batota para ultrapassar esses obstáculos, nunca conheceremos a emoção de realmente os ultrapassar. É como comprar uma taça numa loja de penhores. Podes dar-lhe brilho e exibi-la como se a tivesses ganho, mas quando a olhas de perto, o que ela reflecte é a cara de um falhado [loser]”.

Commander in cheat, de Rick Reilly

A farsa da devoção

A verdade é que a esmagadora maioria do eleitorado potencial de Trump não é muito exigente nem em termos de forma nem de conteúdo do discurso, não valoriza a congruência e tem limitada capacidade analítica – e se há vertente em que essa falta de sentido crítico é evidente é na aceitação do simulacro de religiosidade de Trump.

Trump proclama amiúde a sua fervorosa fé cristã (ver capítulos “O Messias” e “O estudioso das Sagradas Escrituras” em Donald Trump pelas suas próprias palavras), e o eleitorado cristão – em particular o evangélico – tem por ele grande simpatia, ou até mesmo adoração, vendo em Trump um paladino dos valores cristãos sobre os quais (supostamente) os EUA foram fundados. Esse eleitorado não parece aperceber-se de que 1) Trump não dá mostras de, nas suas vidas privada, empresarial e política seguir os ensinamentos e preceitos das Sagradas Escrituras; 2) Todas as alusões a religião nas suas entrevistas e intervenções públicas são da mais absoluta superficialidade e primarismo; 3) O lançamento da “Trump Bible”, vendida pela extravagante quantia de 59.99 dólares, é mais própria de um “vendilhão do Templo” do que de um verdadeiro devoto.

Trump com uma Bíblia (não a sua), em frente à St. John’s Episcopal Church, Washington DC, 01.06.2020

A farsa da devoção a que Trump se tem dedicado teve um dos seus momentos mais grotescos a 01.06.2020, durante os protestos Black Lives Matter, em Washington DC, quando a polícia de choque usou “força excessiva” para limpar a Lafayette Square de manifestantes, apenas para que Trump, acompanhado por altas individualidades da sua administração, viesse a pé da Casa Branca (um trajecto de cinco minutos) e posasse para os fotógrafos frente à St. John’s Episcopal Church, segurando uma Bíblia como se estivesse a promover os cereais de pequeno-almoço da marca Trump, e, sem uma palavra, regressasse prontamente à Casa Branca com a sua comitiva. Um dos membros desta, o general Mark Milley, então o mais alto responsável pelas Forças Armadas dos EUA, viria depois a pedir desculpa pela participação na “cerimónia”. O The New York Times classificou a “photo op” frente à St. John’s Episcopal Church como um momento definidor da presidência Trump e, com efeito, neste episódio estão reunidos muitos ingredientes essenciais do trumpismo: arbitrariedade, rudeza, empáfia, santimónia, beatice e vazio de ideias.

https://trumpcereal.com/cdn/shop/files/319F66E2-9DF3-4BEF-BD50-2179F3FAD45C.png?v=1719286706&width=600

[Trump Cereal, 25 dólares por 300 gramas de flocos de cereais, ou seja, cerca de oito a dez vezes o preço médio de uma embalagem similar de uma marca corrente. O website oficial também vende a caixa vazia por 15 dólares]

Que o típico cristão evangélico apoiante de Trump se deixe ludibriar pelas vestes farisaicas que o seu ídolo gosta de envergar não é surpreendente, atendendo às circunstâncias e ao perfil sociodemográfico do grupo. Mais inesperada é que tambén seja capa z de iludir o actual líder da Igreja Católica e Apostólica Romana, licenciado em filosofia, versado em teologia, autor de vários textos de reflexão e exortação apostólica, homem vivido, viajado, cosmopolita e, supostamente, bem informado e assessorado, perspicaz avaliador de almas humanas, acostumado a privar com os mais poderosos governantes e os mais destacados intelectuais e, last but not least, agraciado com o dom da infalibilidade. A 13 de Setembro passado, de regresso de uma viagem ao Sudeste Asiático e Austronésia, quando questionado pelos jornalistas sobre a sua preferência para as eleições americanas, o papa respondeu: “Deve escolher-se o menor de dois males. Qual é o menor de dois males? Aquela senhora ou aquele senhor? Não sei. […] Ambos são contra a vida. Um expulsa imigrantes, a outra mata crianças. Não se consegue decidir. Não sei”.

O Sumo Pontífice não só reduz a escolha eleitoral do próximo dia 5 de Novembro a uma dicotomia simplista, simplória e enviesada, como não consegue descortinar no curriculum empresarial, político e pessoal de Trump, bem como nas intenções que já manifestou para um eventual segundo mandato, nada de reprovável do ponto de vista dos valores cristãos, para lá das suas ideias sobre controlo da imigração. Considerará que os cortes nos impostos nos escalões mais altos de rendimentos promovidos por Trump estão em sintonia com a doutrina social da Igreja? Entenderá que a negação por Trump das alterações climáticas e a sua vontade de dar rédea livre à extracção de combustíveis fósseis vai ao encontro das preocupações ambientalistas expressas na encíclica Laudato si?

O pendor gerontocrático da governação americana tem sido amplamente contestado nos últimos tempos, traduzindo-se, inclusive, numa pressão tão intensa sobre o octogenário Biden que o fez desistir da corrida eleitoral, mas o pendor gerontocrático da ICAR não suscita reparos e o Sumo Pontífice continua, aos 87 anos, a ser visto como bússola moral e inesgotável fonte de cristalina sapiência e salomónicos juízos. É provável que a campanha Democrata não se tenha incomodado por aí além com a equidistância manifestada pelo papa Francisco, pois recebera poucos dias antes o endosso da papisa Taylor Swift.

Imune ao “fact-cheking”

Trump tem sido frequentemente denunciado pela impressionante quantidade de mentiras que debita, mas nem sempre se realça a pífia qualidade daquelas. Considerem-se dois exemplos recentes:

“Essa coisa do transgénero é incrível. Pensem nisto, o vosso filho vai para a escola e regressa a casa uns dias depois com uma operação. A escola decide o que vai acontecer ao seu filho. E, sabem, muitas destas crianças [no original “childs”, palavra inexistente na língua inglesa], 15 anos depois, dizem ‘Que diabo aconteceu, quem me fez isto?’” (30.08.2024, Washington DC).

[Trump sobre escolas que submetem os alunos a operações de mudança de sexo, 30.08.2024:]

“Os verdadeiros radicais nesse assunto [o aborto] são os Democratas, onde pode fazer-se um aborto aos nove meses e, em seis estados, é possível matar o bebé depois de ter nascido” (29.08.2024, Potterville, Michigan).

Independentemente do que se pense sobre procedimentos médicos para reatribuição sexual e sobre interrupção voluntária da gravidez, as situações descritas por Trump são rotundamente falsas e, na era da Internet, será facílimo a qualquer pessoa realmente interessada em apurar a verdade verificá-lo instantaneamente. Mais do que falsas, são afirmações absurdas, pois nem as organizações e partidos mais permissivos ou extremistas no que respeita a assuntos de identidade de género e direitos reprodutivos alguma vez advogaram ou propuseram a prática ou a legalização de procedimentos tão descabelados e desumanos.

Numa apreciação mais benevolente, poderia admitir-se que a falsidade dos dois excertos acima transcritos poderia resultar de falhas de informação ou que teriam sido exageros feitos no calor do momento; pode alegar-se que Trump tem 78 anos e uma agenda política sobrecarregada e que ninguém está a salvo, ao falar de improviso, de, pontualmente, expressar-se incorrectamente ou fazer afirmações irreflectidas. Todavia Trump tem vindo a repetir estas afirmações sobre reatribuição sexual e interrupção voluntária da gravidez, com formulações ligeiramente diferentes, em várias ocasiões (incluindo no debate de 10 de Setembro com Harris) e elas têm vindo a ser denunciadas nos media e desmontadas pelos websites que se ocupam do “fact-checking”.

Mas Trump não está minimamente preocupado com “fact-checking”: este só diz respeito aos comuns mortais, os “génios muito estáveis” fabricam a sua própria realidade. Por muito que se denuncie a falsidade das atoardas propagadas por Trump, é seguro que, no próximo dia 5 de Novembro, haverá eleitores que irão votar em Trump e que justificarão o seu voto dizendo que, embora nem tudo em Trump lhes agrade, só ele poderia acabar com a barbárie que é as escolas alterarem arbitrariamente o sexo das crianças, à revelia dos pais e das próprias crianças, e haver estados onde é legal matar bebés após nove meses de gestação. E, claro, haverá outros eleitores que, não acreditando nestas atoardas, crêem que o “outro lado” é tão intrinsecamente malévolo e desalmado, que seria capaz de tentar impor iniquidades similares, pelo que acabam também por votar em Trump. Ou seja, Trump não só assume uma atitude de indiferença face ao “fact-checking”, como, devido à acentuada polarização do eleitorado, se tornou, em boa medida, imune ao “fact-checking”.

A inveja do narcisista

A inveja pode parecer um sentimento paradoxal num narcisista: se ele se julga o pináculo da Criação, o culminar de milhões de anos de evolução, o que pode levá-lo a invejar os seus pífios semelhantes? Acontece que ao narcisista patológico não lhe basta ser o melhor ou o mais bem-sucedido na sua área de actividade – ele precisa de ser o melhor em tudo, “o gajo mais esperto da sala” em todas as circunstâncias. Ou, como disse o jornalista Enzo Biagi (numa entrevista a Roberto Benigni, em 2002) a propósito de Silvio Berlusconi, um narcisista patológico com pontos em comum com Trump, “Quer sempre o papel de protagonista: na igreja quer ser o papa; num casamento, a noiva; num funeral, o defunto. Se tivesse umas mamas que se vissem, quereria ser apresentadora na televisão” (ver capítulo “A dança das galáxias em torno do meu umbigo” em Mariano Sigman e a arte da conversa de treta).

Para o narcisista patológico, qualquer triunfo ou mérito de outrem, por mais distante que esta pessoa e as suas realizações estejam do seu universo e dos seus interesses, é visto como uma sombra que tolda o seu próprio brilho, que desvia a atenção de que o seu ego é merecedor. O narcisismo patológico é uma bulimia da alma: a fome por reconhecimento e adulação é insaciável e a sua aspiração última é engolir todo o universo.

Esta inveja incontinente toma como alvo tudo o que se lhe atravesse na frente: uma das vítimas foi Arnold Schwarzenegger, que, em 2017, substituiu Trump como apresentador do reality show The Celebrity Apprentice (uma derivação de The Apprentice). Ainda que o programa continuasse a ser produzido pelo império empresarial Trump, sendo, pois, do seu interesse que as audiências da nova temporada fossem boas, Trump não resistiu ao impulso de ridicularizar o seu substituto: “As audiências estão aí e Arnold Schwarzenegger foi arrasado, por comparação com DJT [Donald J. Trump], a máquina dos ratings. Não lhe serve de nada ser uma estrela de cinema” (Twitter, 06.01.2017). Parte do rancor de Trump contra Schwarzenegger pode ser explicado por este (Republicano e ex-governador da Califórnia) ter apoiado Hillary Clinton nas eleições presidenciais de 2016.

Donald Trump na apresentação de uma nova temporada do reality show The Celebrity Apprentice, na Trump Tower, Nova Iorque, Janeiro de 2015

“Todos gostam de mim”

Outra aparente contradição no comportamento do narcisista patológico é a sua necessidade desesperada de ser amado. Poderia julgar-se que alguém tão seguro da sua superioridade desprezaria a adulação do vulgo e seria indiferente ao que os outros pensassem dele. Porém, o buraco no centro da alma do narcisista patológico faz com que ele necessite constantemente de sinais exteriores que confirmem quão único e superlativo é.

A ideia de um presidente narcisista que se deleita na adoração que os seus concidadãos lhe devotam não é de todo estranha aos portugueses, que, há oito anos, testemunham no inquilino do Palácio de Belém uma disponibilidade ilimitada para beijos, abraços, selfies e outras formas públicas de demonstração de afecto e conexão com o “povo”, bem como uma atenção obsessiva ao seu desempenho nos inquéritos sobre popularidade de políticos. Como se isto não fosse já inquietante, quando, eventualmente, os inquéritos produzem resultados que lhe são menos favoráveis, o mais alto magistrado da nação apressa-se a desvalorizá-los e a respaldar-se no que chama “sondagens de rua”, que ele mesmo empreende assiduamente e que reputa de mais fidedignas do que as realizadas pelas empresas de sondagens credenciadas pela ERC, estribado na presunção pueril de que 1) as pessoas com quem se cruza e a quem oscula, abraça, aperta a mão e surripia batatas fritas constituem uma amostra representativa da população portuguesa; 2) as opiniões que elas emitem sobre si cara a cara são absolutamente sinceras e desinibidas e não são enviesadas (quanto mais não fosse pelas mesmas regras de urbanidade e sã convivência social que nos impedem de dizer à nossa tia que o corte de cabelo à Lucília Gago não lhe fica bem e que não fazemos tenção de usar o gorro com hastes de rena que nos ofereceu no Natal); e 3) o simples facto de elas pedirem para fazer uma selfie consigo equivale a uma aprovação incondicional do seu desempenho como presidente.

Apesar da familiaridade dos portugueses com este bizarro comportamento presidencial, há que reconhecer que ele não é tão ostensivo e insistente quanto o de Donald Trump. A frequência com que Trump se diz amado por uma parte substancial da humanidade, quer se tratem de celebridades ou de cidadãos anónimos, levou o já mencionado Robert Sears (ver Donald Trump pelas suas próprias palavras) a compor um “poema” que cola várias declarações de Trump sobre o tema: “Todos gostam de mim/ Tom Brady gosta de mim/ As pessoas de Nova Iorque gostam de mim/ Para quem vive no interior do estado de Nova Iorque, sou a pessoa mais popular de sempre/ Os motards gostam de mim/ Sabem quem gosta de mim? O Tea Party e os evangélicos/ Os meus filhos não gostariam mais de mim se eu tivesse passado 15 vezes mais tempo com eles/ Os veteranos gostam de mim/ Os afro-americanos gostam de mim/ Os asiáticos gostam de mim/ Muitos hispânicos gosta de mim/ A maior parte dos conservadores gosta de mim/ A sociedade gosta de mim/ Tu vais gostar de mim/ Ou bufarei o que sei sobre a tua mulher” (“Everybody loves me/ Tom Brady loves me/ The people of New York, they love me/ Upstate New York, I’m like the most popular person that’s ever lived/ The bikers love me/ You know who loves me? The Tea Party, the evangelicals/ My children could not love me more if I spent fifteen times more time with them/ The vets love me/ The African Americans love me/ The Asians love me/ Many Hispanics who love me/ Most conservatives love me/ Society loves me/ You are going to love me/ Or I will spill the beans on your wife!”, in The beautiful poetry of Donald Trump).

A Trump não lhe basta ser adorado pelos seus compatriotas – numa visita ao Reino Unido, em Maio de 2019, declarou: “Recebo milhares de notificações [sic] de pessoas do Reino Unido que adoram o presidente dos EUA”; e quando soube que um pub londrino seria rebaptizado (enquanto a visita de Trump durasse) como The Trump Arms, rejubilou: “Adoro essas pessoas. Eles são a minha gente”.

Como seria de esperar de alguém com um entendimento estritamente transaccional das relações humanas, o apreço de Trump por outras pessoas circunscreve-se às pessoas que expressam publicamente o seu apreço por Trump. Se alguma figura pública abandona as fileiras do trumpismo ou da neutralidade para manifestar apoio a um seu adversário, perde, de imediato, as qualidades que possuía aos olhos de Trump e passa a ser um cantor medíocre, um actor falhado, um humorista sem graça, um desportista em declínio, um loser. O apreço, respeito e admiração de Trump pelos outros nunca são profundos, sinceros e duradouros, são um comércio interesseiro e condicional.

O ex-wrestler Hulk Hogan anuncia o apoio a Trump na Republican National Convention, Milwaukee, 2024. Hogan é o wrestler com maior notoriedade nos EUA e no mundo e Trump faz parte do “Hall of Fame” da World Wrestling Entertainment (WWE)

Aliás, o próprio Trump tem admitido publicamente este comportamento: “Tenho uma má característica: não gosto de pessoas que não gostam de mim” (comício em Atlanta, Georgia, 03.08.2024); “Não gosto de ninguém que não goste de mim. Para ser honesto, quando não gostam de mim, eu não gosto deles, OK? Parece infantil […] Quando não gostam de mim, eu não gosto deles. É assim. Podem chamar-lhe um defeito de carácter” (comício em Indiana, Pennsylvania, 23.09.2024). Dada a natureza de Trump, isto é o mais próximo que pode esperar-se de um exercício de introspecção. E também funciona como garantia de que, na política ou nos negócios, a equipa que rodeia Trump será constituída essencialmente por devotos, bajuladores e videirinhos – todos os que possuam um mínimo de lucidez ou integridade, abandonarão as fileiras passado pouco tempo (ver Donald Trump pelas palavras dos seus colaboradores mais próximos).

A evolução das opiniões de Trump sobre Taylor Swift é um bom exemplo da sua “filosofia” estritamente transaccional. Durante muitos meses, Trump viveu assombrado pela possibilidade de a cantora, de uma popularidade inaudita (e exorbitante, face à sua pop competente, mas ultraprocessada e edulcorada) e de conhecidas inclinações liberais, poder endossar Joe Biden. O Partido Republicano, partilhando das angústias do seu líder supremo, alimentou uma teoria conspiracionista envolvendo a final da Super Bowl – a final do campeonato de futebol americano (não confundir com “soccer”) dos EUA –, que foi disputada em Las Vegas, a 11 de Fevereiro de 2024, afirmando que o evento iria ser manipulado de forma a entregar a vitória aos Kansas City Chiefs, o clube de Travis Kelce, namorado de Swift, e servir de palco ao anúncio do apoio a Biden pelo par-sensação Swift/Kelce. Na véspera da Super Bowl, a angústia de Trump atingiu um ponto tal que não conseguiu conter-se e lançou um “ataque preventivo”: “Assinei e fui responsável pelo Music Modernization Act em favor de Taylor Swift e todos os outros artistas musicais. Joe Biden nunca fez nada por Taylor e nunca fará. Não é admissível que ela apoie o velhaco do Joe Biden, o pior e mais corrupto presidente da história do nosso país, e ser tão desleal para com o homem que lhe deu tanto dinheiro a ganhar”. Não só se tratava de uma tentativa grosseira de chantagem, como assentava em pressupostos falsos e absurdos: o de que Swift deve parte do seu sucesso à Music Modernization Act, o de que esta lei terá beneficiado mais Swift do que os outros músicos e o de que a lei foi um favor pessoal de Trump a Swift. A Super Bowl teve lugar, os Kansas City Chiefs venceram, Kelce e Swift celebraram, mas o anúncio de apoio a Biden não ocorreu.

No final de Agosto, esporeada pela onda de entusiasmo em torno da candidatura de Harris, a obsessão de Trump com o possível apoio de Swift à candidatura Democrata atingiu o zénite e fê-lo publicar na sua conta na rede Truth Social um anúncio satírico, com imagens geradas por inteligência artificial que mostravam o apoio a Trump por Swift e pelas suas fãs.

Uma das imagens do pseudo-apoio de Taylor Swift a Trump

O que Trump mais temia acabou por acontecer a 11.09.2024, quando Swift fez um post anunciando o apoio a Kamala Harris (e espetando uma farpa no “partenaire” de Trump, J.D. Vance, ao assiná-lo como “childless cat lady”). Trump reagiu de imediato, numa entrevista à Fox News, fingindo não dar importância ao sucedido: “Nunca fui fã de Taylor Swift. Era uma questão de tempo. […] Ela é uma pessoa muito liberal. Parece apoiar sempre um Democrata e provavelmente irá pagar um preço por isso no mercado”. Porém, como é usual, a natureza biliosa e vingativa de Trump acabou por levar a melhor sobre o seu desajeitado simulacro de indiferença e, após quatro dias a corroer-lhe as entranhas, o seu rancor explodiu num post na rede Truth Social a 15.09.2024: “Odeio Taylor Swift!”.

O presidente lacrimogéneo

Uma das formas de Trump sublinhar o apreço de que goza passa por narrar encontros com pessoas que lhe vêm agradecer pelas muitas benesses que trouxe aos EUA ou, simplesmente, por a Divina Providência lhes ter concedido o privilégio de serem contemporâneas de Donald John Trump. As histórias sobre as pessoas que querem apertar-lhe a mão e abraçá-lo, reconhecidas, são recorrentes nos seus discursos e, embora envolvam personagens muito diferentes, de bombeiros a pescadores, de gestores “das maiores empresas” a mineiros, estas têm sempre pontos em comum: são homens corpulentos, duros (“tough guys”), com arcaboiço de jogador de futebol americano e mãos grandes e fortes, que “não choravam desde que eram bebés” (ou nem sequer quando eram bebés ou quando do nascimento), mas que, quando se vêm frente a Trump, se desfazem em lágrimas de gratidão e felicidade (“tears coming down his face”) e dizem, com a voz embargada, “Obrigado, Sr. Presidente, por salvar o nosso país!”. “Isto está sempre a acontecer!”, garante Trump, embora nunca tenha sido registado em vídeo, apesar do enxame de câmaras e smartphones que acompanham Trump onde quer que vá. Quem sabe se um psicanalista não seria capaz de encontrar na infância de Donald J. Trump uma explicação para esta fantasia de ser agarrado por calmeirões musculosos que choram como madalenas.

[Exemplos do poder lacrimogéneo de Donald Trump:]

Mas há que reconhecer que este é um dos poucos campos em que as bazófias de Trump têm fundamento: ele é realmente idolatrado por milhões de americanos, maioritariamente de convicções ultraconservadoras, que vêem nele o Flagelo dos Antifa, o Terror do Comunismo e do Wokismo e o Baluarte Contra a Invasão de Imigrantes-Violadores Que Trazem Doenças, Comem os Nossos Animais de Estimação e Falam Línguas Que Ninguém Neste País Conhece. Claro que seria um erro confundir os trumpólatras com o grupo heterogéneo – no perfil demográfico, no perfil socio-económico e na motivação – que vota em Trump, como mostra o muito instrutivo artigo “Five types of Trump voters”, de 2017, em que Emily Ekins analisava os eleitores que tinham votado em Trump nas eleições de 2016 e decompunha-o em cinco perfis: Conservadores Resolutos (Staunch Conservatives), com 31%; Adeptos do Mercado Livre (Free Marketeers), com 25%; Preservacionistas Americanos (American Preservationists), com 20%; Anti-Elitistas (Anti-Elites), com 19%; e Alheados (Disengaged), com 5%; é provável que os fãs incondicionais de Trump provenham sobretudo dos Conservadores Resolutos e dos Preservacionistas Americanos.

Inevitavelmente, o atentado contra Trump, num comício em Butler, na Pennsylvania, fez recrudescer a trumpolatria, sobretudo entre os nacionalistas cristãos: falou-se de “milagre”, da “mão de Deus a desviar as balas”, de Deus a “interpor um escudo protector” e no Congresso Republicano em Milwaukee, poucos dias depois, foram muitos os devotos que se apresentaram com um penso de tamanho desproporcionado na orelha direita, emulando o seu messias.

Republican National Convention, Milwaukee, 17.07.2024: um penso na orelha como sinal de apoio a Trump

Como escreveu Steve Blumenthal no artigo “To his supporters, Trump is a martyred messiah, resurrected after crucifixion” (The Guardian, 18.07.2024), “o atentado falhado contra Donald Trump transformou a teologia de Trump. Durante muito tempo, ele retratou-se a si mesmo como um cordeiro inocente falsamente acusado, um alvo de pedras e flechas, que sofria pelos crentes. Agora, a bala e o sangue em Butler, Pennsylvania, santificaram-no aos olhos dos fiéis e revelaram um novo Evangelho”.

O tamanho (das multidões) conta

A obsessão de Trump com a sua popularidade leva-o a fazer constantemente proclamações fantasistas sobre as multidões que consegue atrair: antes da sua cerimónia de tomada de posse, a 20 de Janeiro de 2017, Trump já vaticinava que a afluência de público seria “incrível, talvez um número recorde”. Esteve longe de ser, mas a sua diligente equipa tratou de reenquadrar fotos, “martelar” números e produzir raciocínios retorcidos para substanciar as ilusões megalómanas do seu chefe. Sean Spicer, o secretário de imprensa da Casa Branca, apresentou a versão “oficial” do número de pessoas presente na tomada de posse, versão que Kellyanne Conway, assessora principal do presidente Trump, numa entrevista subsequente, arrumaria numa categoria epistemológica de sua criação – a dos “factos alternativos” (ver capítulo “A cada um a sua verdade” em George Santos, a verdade da mentira e a política no século XXI).

[Casa Branca, 21.01.2017: O secretário de imprensa pinta uma “realidade” ao agrado do patrão:]

Trump afirmou que a “sua” multidão teria entre um milhão e milhão e meio de pessoas, mas os cálculos realizados por especialistas em estimativa de multidões apontam para um máximo de 600.000 pessoas, enquanto as tomadas de posse de Obama tiveram c.1.800.000 pessoas em 2009 e c.1.000.000 em 2013 e a primeira tomada de posse de Bill Clinton, em 1993, teve c.800.000.

Tomada de posse de Trump, 20.01.2017

Em 09.08.2024, Trump referiu-se assim ao público do seu comício de incitação à insurreição, a 06.01.2021, em Washington: “A maior multidão para quem discursei, tenho discursado para as maiores multidões, ninguém discursou para multidões maiores do que eu [entenda-se: “maiores do que as minhas”]. Se olharem para Martin Luther King, quando fez o seu discurso, o seu grande discurso, e olharem para a nossa, a mesma área [“real estate” no original – na mente do magnata imobiliário os conceitos de “área” e de “propriedade imobiliária” são sinónimos], o mesmo tudo, o mesmo número de pessoas, senão, nós até tínhamos mais”. Trump aludia à Grande Marcha sobre Washington de 28 de Agosto de 1963, que terá reunido 200.000 a 300.000 pessoas; o comício de 6 de Janeiro congregou c.25.000 pessoas (o número é fidedigno, pois o acesso ao local foi filtrado pelos serviços secretos). Porém, Trump tem outra opinião: “Aposto convosco que estavam lá mais de um milhão de pessoas”, disse aos jornalistas Carol Leonnig e Philip Rucke. “Era uma multidão amorosa, também, já que falamos nisso. Havia imenso amor. Muitas pessoas o disseram. Muitas, muitas pessoas me disseram que era uma multidão amorosa. Foi pena, foi pena que tivessem feito aquilo” (in I alone can fix it: Donald J. Trump’s catastrophic final year, 2021).

A Grande Marcha sobre Washington, vista do Lincoln Memorial

A inveja doentia de Trump em relação à popularidade alheia levou-o a denunciar, a 11.08.2024, as fotos e vídeos de uma multidão que aguardava Kamala Harris para um comício no aeroporto de Detroit como tendo sido inteiramente gerada por inteligência artificial, já que “não havia ninguém à espera dela”. Trump aproveitou para reclamar a anulação da candidatura de Harris por ter usado imagens falseadas (e sem explicar como teria a equipa de Harris sido capaz de falsificar as fotos e vídeos colhidos, dos mais diversos ângulos, por todos os media e por todos os particulares presentes na ocasião).

[Recepção a Kamala Harris no aeroporto de Detroit, 11.08.2024:]

Em 26.09.2017, num discurso para diplomatas americanos na Missão dos EUA na ONU, afirmou que, nos seus comícios, “nunca tivemos um lugar vazio – nem um sequer. Estou certo disso. Houve um caso em que, mesmo com uma tremenda tempestade de neve, [apenas alguns lugares ficaram por preencher]. [Os media] mostraram imagens de uns nove lugares vazios e até podiam ser de pessoas que tivessem ido à casa de banho. Eu digo sempre: reservem o maior estádio. Com boa localização, se possível, mas o maior estádio”.

Quando no debate de 10 de Setembro com Kamala Harris, esta observou que “os espectadores começam a abandonar os comícios [de Trump] antes do fim, devido ao cansaço e ao tédio”, Trump reagiu como seria expectável: “As pessoas não abandonam os meus comícios. Temos os maiores comícios, os comícios mais incríveis da história da política”.

A 19.09.2024, num comício em Uniondale, Nova Iorque, com muitos lugares vazios no Nassau Coliseum, Trump proclamou: “Quem é capaz de atrair multidões? Ninguém consegue atrair multidões como eu, nem sequer chegar perto de mim. Sou o maior de todos os tempos, talvez mesmo maior do que Elvis. Elvis tinha uma guitarra, eu não tenho uma guitarra. Não tenho o privilégio de uma guitarra [sic]”. Não foi a primeira vez que Trump se comparou com Elvis, pois em Fevereiro de 2024 tinha colocado uma foto com o seu rosto e o de Elvis justapostos, com o comentário: “Há muitos anos que as pessoas dizem que eu e Elvis somos parecidos. Agora esta foto tem aparecido em todo o lado. O que acham?”.

Competindo com defuntos célebres

O invejoso narcisista não é incomodado apenas pelo reconhecimento e glória dos seus contemporâneos, também se sente melindrado pelo reconhecimento e glória dos já falecidos (e, quiçá, também pelo reconhecimento e glória dos que ainda estão por nascer). Se Trump até se sente incomodado pela fama de Elvis Presley, cuja área de actividade é completamente alheia à sua, a fama das figuras que o precederam na Casa Branca é a que lhe causa mais ciúme. Não lhe basta trombetear que a sua administração foi das que mais progresso trouxe aos EUA em todos os planos e das que mais aplauso e respeito granjeou junto da comunidade internacional – sente também a necessidade de superiorizar-se aos grandes presidentes da história dos EUA. Eis algumas amostras.

● 25.07.2017, comício em Youngstown, Ohio: “Com excepção do grande e falecido Abraham Lincoln, sou capaz de ser mais presidencial do que qualquer presidente que alguma vez passou pelo cargo”.

Tomada de posse de Abraham Lincoln, 04.03.1861, Washington DC: Trump ficaria satisfeito ao saber que a multidão que assistiu à cerimónia de 1861 era muito menor do que a da sua tomada de posse

● 29.07.2018, Twitter: “Uau, as sondagens mais favoráveis na história do Partido Republicano, incluindo Abe Lincoln e Ronald Reagan”.

● 12.07.2019, declarações ao jornal The Sun: “Sabem, acabou de sair uma sondagem que me dá como a pessoa mais popular na história do Partido Republicano. Ganhando a Lincoln. Ganhei ao nosso Abe [Lincoln]”.

● 26.09.2019, discurso para diplomatas americanos na Missão dos EUA na ONU: “Falam [mal] de mim e eu não fiz nada. Não sei se sou a pessoa mais inocente do mundo. Mas, sabem, reparem nisto, a mais presidencial, sou o mais presidencial, com a possível excepção de Abraham Lincoln quando está de chapéu”.

● 17.10.2019, comício em Dallas, Texas: “Abraham Lincoln não conseguiria vencer no Texas nestas circunstâncias. Não conseguiria, não conseguiria. Não conseguiria. Abraham Lincoln não conseguiria. Sempre tenho dito que sou capaz de ser mais presidencial do que qualquer presidente na história, excepto Abraham Lincoln quando está de chapéu”.

● 03.05.2020, “town hall” virtual da Fox News no Lincoln Memorial, Washington DC: “Sempre disseram que Lincoln – ninguém foi mais maltratado do que Lincoln. Pois eu creio que fui mais maltratado. Vocês [a Fox News] estão lá, assistem às conferências de imprensa. […] Vêm para mim com as perguntas mais horríveis, horrendas e facciosas”.

● 02.06.2020, Twitter: “A minha administração fez mais pela comunidade negra do que qualquer presidente desde Abraham Lincoln”.

● 22.07.2020, conferência de imprensa, Casa Branca: “Fiz mais pelos americanos negros do que qualquer pessoa, com a possível excepção de Abraham Lincoln. Ninguém chega, sequer, aos meus calcanhares”.

● 2021, em entrevista incluída no livro I alone can fix it: Donald J. Trump’s catastrophic final year (2021), por Carol Leonnig e Philip Rucker: “Se George Washington regressasse dos mortos e escolhesse Abraham Lincoln como vice-presidente, seria muito difícil para eles vencerem-me”.

“Três grandes presidentes”, por Jon McNaughton

Quando os presidentes americanos são avaliados por historiadores e politólogos, as apreciações divergem abissalmente das de Trump, apesar da variabilidade inerente à constituição e critérios dos painéis responsáveis pela votação. Num meta-ranking que compila 25 rankings elaborados por académicos, entre 1948 e 2024, Lincoln surge sistematicamente entre 1.º e 3.º e, quando se faz uma média dos 25 rankings, fica em 1.º lugar; Washington surge entre 1.º e 4.º, e fica, em média, em 2.º lugar; Trump surge entre 41.º e 45.º, o que lhe confere, em média, o 43.º lugar – entre 45 presidentes.

Interlúdio histórico: Um precursor de Trump?

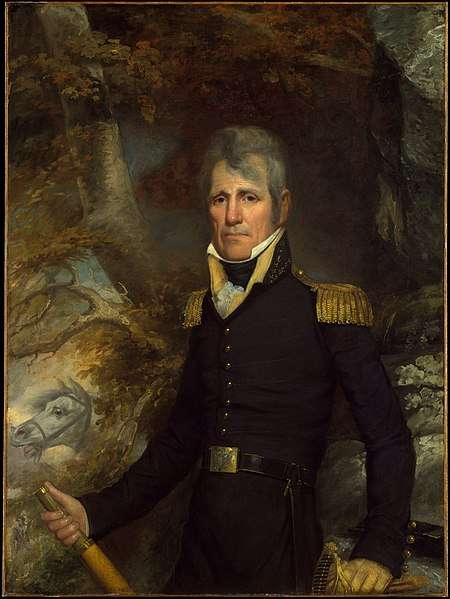

Nas eleições presidenciais de 1824, Andrew Jackson (1767-1845) tinha a seu favor 1) A fortuna pessoal, assente em plantações no Tennessee, onde labutavam centenas de escravos; 2) Uma aura heróica, conquistada na Guerra da Independência (ainda adolescente), na Guerra de 1812 (novamente contra a Grã-Bretanha), no esmagamento da resistência dos nativos americanos na Florida e Louisiana e na incorporação nos EUA da Florida, território até então sob domínio espanhol; e 3) Um discurso populista, em que se apresentava como tendo subido na vida a pulso (era verdade: nascera numa família humilde e o seu pai falecera pouco antes de ele nascer), como sendo um campeão do cidadão comum, “o lavrador, o mecânico, o operário [que] formam o grande corpo do povo dos EUA, [e] são o osso e o tendão dos homens que amam a liberdade”, e como opositor dos “poderes estabelecidos” e, em particular, das elites “corruptas” da Costa Leste – de que faziam parte, em seu entender, os seus adversários na corrida presidencial, em particular John Quincy Adams.

Andrew Jackson, retratado c.1819 por John Wesley Jarvis

Em 1824, ninguém poderia encarnar mais perfeitamente o “establishment” de Washington DC do que John Quincy Adams (1767-1848), que era filho do 2.º presidente (e Pai Fundador) dos EUA, John Adams (na presidência em 1797-1801), desfrutara de uma juventude cosmopolita na Europa (onde o pai fora diplomata) e fora aluno de excelência na Universidade de Harvard, embaixador dos EUA na Holanda, em Portugal, na Prússia (nomeado pelo pai…), na Rússia e na Grã-Bretanha, senador pelo Massachusetts e secretário de Estado do presidente James Monroe (1817-25).

Jackson, cuja campanha, seguindo o típico padrão populista, sublinhara a sua condição de “homem do povo” e atribuíra a difícil situação económica do país às tramóias dos banqueiros, obteve maior número de votos populares (40%, contra 33% de Quincy Adams) e maior número de votos no colégio eleitoral (99, contra 84 de Quincy Adams). Porém, como os votos no colégio eleitoral ficaram abaixo do mínimo então requerido de 131, a escolha do próximo presidente ficou nas mãos da Câmara dos Representantes, que, num processo de contornos duvidosos, atribuiu a vitória a Quincy Adams. Jackson queixou-se de que a eleição lhe fora “roubada” e os seus apoiantes também não se resignaram com o resultado do processo eleitoral, que denominaram de “barganha corrupta”, e passaram os quatro anos seguintes a fazer a vida difícil a Quincy Adams e aos seus aliados.

Andrew Jackson voltou à carga na eleição de 1828, tirando partido da apagada governação de Quincy Adams (sistematicamente bloqueada por um Congresso favorável a Jackson) e de uma propaganda que representava Adams como defensor das elites, por contraponto a Jackson, que exigia que “a voz do povo fosse ouvida”. A campanha foi marcada pela radicalização de posições entre apoiantes de Jackson e de Quincy Adams, pela linguagem agressiva e pela desinformação, que envolveu a difusão maciça, pela campanha de Quincy Adams, de mentiras torpes e sem qualquer fundamento sobre Jackson, cuja campanha ripostou com boatos não menos soezes e descabelados sobre Quincy Adams. Desta vez a vitória coube a Jackson, que seria reeleito em 1832. Como presidente, Jackson deu continuidade à sua acção na Florida, criando condições para a expansão territorial dos EUA, à custa da submissão dos nativos americanos, da sua expulsão das terras ancestrais e, em última análise, da limpeza étnica.

Andrew Jackson, retratado c.1835 por Ralph Eleaser Whiteside Earl. Quando Jackson tomou posse em 1829, fez de Earl o “pintor oficioso” da Casa Branca; Earl ficou com Jackson até o termo do segundo mandato, retratando-o dezenas de vezes

Apesar das grandes diferenças entre Jackson e Trump (Trump nasceu em berço de ouro, alicerçou a sua carreira como empresário na fortuna da família e não só não se distinguiu em combate como não prestou serviço militar), há quem, nos anos mais recentes, tenha estabelecido paralelos entre ambos, sobretudo pelo discurso populista – é o caso, nomeadamente, de David S. Brown, no livro The first populist: The defiant life of Andrew Jackson (2023). O psicólogo Dan P. McAdams viu em Jackson “muitas das características psicológicas que vemos em Donald Trump – a extroversão e o domínio social, o temperamento volátil, as tendências narcisistas, o gosto pelo autoritarismo populista” (declarações à Politico, 13.03.2016). O próprio Trump contribuiu activamente para esse paralelismo, uma vez que se referiu a Jackson como “uma figura admirável da história americana” e escolheu um retrato de Jackson para adornar a Sala Oval da Casa Branca, quando tomou posse, em Janeiro de 2017. Dois meses depois, visitou The Hermitage, a antiga plantação de algodão de 400 hectares de Jackson, perto de Nashville, onde o presidente está sepultado, a fim de lhe prestar uma homenagem formal, por ocasião do 250.º aniversário do seu nascimento. Nesta cerimónia declarou ser “um grande fã” de Jackson e afirmou que “Andrew Jackson foi o presidente do povo” e que combatera a corrupção no governo e “impôs taxas aduaneiras aos países estrangeiros para proteger os trabalhadores americanos” e rematou: “Isto soa muito familiar – esperem até ver o que vai acontecer muito em breve. Já é tempo”.

A apreciação histórica da presidência de Andrew Jackson tem dividido opiniões e tem vindo a ser alterada ao longo do tempo: no meta-ranking presidencial, acima mencionado, que compila rankings elaborados por painéis de académicos, a sua posição oscila entre 5.º e 23.º, mas é muito significativo que as classificações mais favoráveis correspondam aos rankings mais antigos e as mais desfavoráveis aos rankings elaborados a partir de 2016, o que reflecte, muito provavelmente, uma crescente rejeição das facetas racista e populista de Jackson.

A 30 de Janeiro de 1835, Andrew Jackson foi vítima de uma tentativa de assassinato (a primeira contra um presidente dos EUA), pela mão de Richard Lawrence, um pintor de construção civil britânico com perturbações mentais (e que o tribunal que julgou o caso declarou inimputável)

A História em versão ébria

Numa entrevista em Maio de 2017, a Salena Zito, Trump levou o seu apreço por Andrew Jackson ao ponto de dizer que se ele “tivesse vivido um pouco mais tarde, não teríamos tido a Guerra Civil. […] Ele viu o que estava a acontecer em relação à Guerra Civil. Ele disse, ‘Não há razão para isto’. As pessoas não compreendem, sabe, aah… se pensar nisso, porquê? As pessoas não fazem essa pergunta, mas porque ocorreu a Guerra Civil?”.

A Guerra Civil é um período da história dos EUA a que Trump se refere recorrentemente, mesmo que a despropósito (é o caso, dado que Jackson faleceu 16 anos antes da eclosão do conflito) e mesmo que pareça não saber mais sobre ela do que nomes soltos e fragmentos deturpados de episódios anedóticos. Veja-se a sinopse da Guerra Civil Americana que Trump ofereceu ao público presente num comício no Ohio, em 12.10.2018:

“Robert E. Lee era um grande general e Abraham Lincoln desenvolveu uma fobia [sic] por não ser capaz de vencer Robert E. Lee. E estava a dar em maluco […] [Então, Lincoln terá recorrido a Ulysses Grant, apesar dos conselhos em contrário] ‘Não o escolha, ele tem problemas com a bebida. E Lincoln disse, ‘Não me interessa se ele tem problemas. Vocês não ganham.’ […] Quero lá saber se ele é alcoólico, dêem-me mais seis ou sete como ele’. E ele começou a ganhar”.

Veja-se também a descrição que fez da Batalha de Gettysburg num comício em Schnecksville, Pennsylvania, em 14.04.2024, reproduzida em Donald Trump pelas suas próprias palavras.

Sempre que Trump discorre sobre História é como se ouvíssemos um tribuno de taberna numa peroração avinhada e cambaleante, feita de lugares-comuns desconexos (e, frequentemente, falsos), ou um aluno cábula numa prova oral, tentando desesperadamente disfarçar a sua abissal ignorância sobre a figura, o período ou a civilização em questão. Trump ufana-se de ter conhecido na intimidade uma infinidade de mulheres, mas é óbvio que Clio, a musa da História, não faz o seu género.

Estátua de Clio (1871), por Albert Wolff

Ironicamente, a Batalha de Gettysburg esteve na origem de um dos mais elogiados textos da história dos EUA, o “Gettysburg Address”, um discurso proferido em Gettysburg por Abraham Lincoln, a 19 de Novembro de 1863, quando da consagração do Soldier’s National Cemetery, que acolhe os corpos de c.3500 soldados de ambos os lados, caídos em Gettysburg. O discurso, com apenas 271 palavras, é tido como um paradigma de eloquência e concisão e gera um contraste gritante com o “discurso de Gettysburg” de Trump.

Cabe também sublinhar que, embora Trump faça questão de enaltecer os méritos do “grande Robert E. Lee”, certamente para agradar ao eleitorado que gosta de desfraldar a bandeira confederada, não dá mostras de saber algo de relevante sobre ele. Acontece que Robert E. Lee deixou algumas frases célebres que poderiam dar a Trump motivos para examinar a sua conduta – na hipótese absurda de um narcisista patológico ser capaz de auto-análise e autocrítica: “Não posso confiar num homem para controlar outros quando ele é incapaz de controlar-se a si mesmo”, ou “A educação de um homem só fica concluída quando ele morre”.

Robert E. Lee em 1864

Lee é também o autor deste trecho que deveria dar matéria para meditação a Trump e que diz respeito ao “uso frugal do poder”: “A forma como um indivíduo faz uso de certas vantagens que possui sobre outros é a prova do verdadeiro cavalheiro. O poder que os poderosos têm sobre os fracos, que o empregador dispõe sobre o empregado, que o culto dispõe sobre o iletrado, que o experiente tem sobre o presunçoso, que o inteligente tem sobre o ignaro – usar todo este poder ou autoridade de forma contida ou moderada, ou até prescindir completamente de usá-lo, se as circunstâncias o permitirem, trará à luz a verdadeira natureza do homem. O cavalheiro não precisa de, gratuitamente e sem necessidade, recordar ao ofensor o agravo que este possa ter cometido contra ele. Ele pode não apenas perdoar o agravo como esquecê-lo; e esforça-se por alcançar a nobreza da alma e a temperança do carácter que providenciam força suficiente para deixar que o passado se torne em mero passado. Um homem verdadeiramente honrado sente-se vexado quando é incapaz de reprimir a pulsão para humilhar os outros”.