Índice

Índice

Há títulos que revelam claramente o programa de um livro e Factos escondidos da História de Portugal, da autoria de José Gomes Ferreira e editado pela Oficina do Livro, é um deles: o livro não é sobre eventos de carácter marginal ou anedótico que o acaso, a negligência e a passagem do tempo fizeram cair no olvido, mas sobre eventos indiscutivelmente fulcrais que foram deliberada e activamente escondidos do conhecimento da maioria das pessoas, num esforço concertado que dura há séculos. O subtítulo, O que os compêndios não nos dizem, reforça a ideia de ocultação e manipulação: uma coisa é a “História Oficial” e outra é o que realmente aconteceu.

A capa de “Factos Escondidos da História de Portugal”, de José Gomes Ferreira (Oficina do Livro)

Os três livros até agora publicados por José Gomes Ferreira (mais conhecido do grande público como jornalista e director-adjunto de informação da SIC) tinham por assunto o Portugal da actualidade – O meu programa de governo (2013), Carta a um bom português (2014) e A vénia de Portugal ao regime de banqueiros (2017) – e tinham em comum a toada patriótica e a pretensão de galvanizar os “bons portugueses” (coincidirão com os “portugueses de bem”?) na luta por “resgatar o país” da periclitante posição que hoje ocupa, obrigando “os políticos a fazerem o que têm de fazer: reduzir a influência dos lóbis que nos esmagam a todos, cidadãos e empresas”. Com Factos escondidos da História de Portugal descobrimos que os lóbis têm tentáculos mais longos do que se imagina e exercem a sua maligna acção há mais de cinco séculos – e nesta conspiração para apoucar Portugal ninguém tem tido papel mais nocivo do que os “historiadores oficiais”.

Examinemos algumas das teses defendidas por José Gomes Ferreira ao arrepio da “História Oficial” e que são destacadas na contracapa do livro

Descoberta da América

“Colombo não foi o primeiro europeu da era moderna a chegar à América do Norte. Esse feito é português e está à vista em mapas de 1490”.

Colombo/Colon tenta (em vão) persuadir João II de Portugal a financiar o seu projecto de chegar à Índia por Ocidente. Gravura por Daniel Nicholas Chodowiecki (1726-1801)

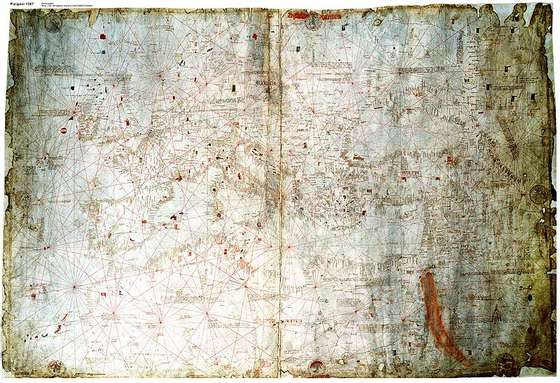

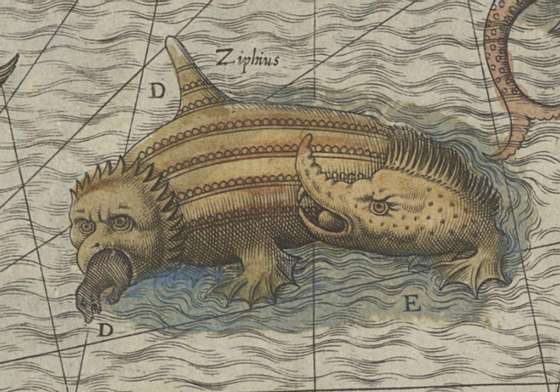

Na pg. 39, José Gomes Ferreira invoca oito mapas, datados de 1424, 1448, 1490, 1491, 1501 e 1507 para reivindicar para Portugal uma aturada exploração da América “várias décadas antes de 1492”, data da primeira viagem ao Novo Mundo de Cristóvão Colombo (que José Gomes Ferreira prefere designar por Colon, alegando que o navegador sempre assinou com este nome). Ora, se é certo que os mapas anteriores a 1492 representam frequentemente ilhas no Atlântico, tal não significa que tais ilhas correspondam necessariamente a informações reportadas por navegadores, portugueses ou de outras nacionalidades. Há lendas sobre ilhas no Atlântico que remontam à Antiguidade Clássica, como é o caso da Atlântida e de Thule, outras desenvolveram-se na Idade Média, como as de Antillia, Brasil, Mayda (ou Mam), Royllo (ou Roillo) e Satanazes. É preciso considerar que, naquele tempo, a cartografia, a geografia e a história não se regiam pelos princípios que se impuseram a partir do Iluminismo, pelo que cada autor podia livremente mesclar elementos factuais com rumores, especulações e puras fantasias; tal como se sentia a copiar informações constantes nos mapas e livros de outros autores (sem os citar), assim reproduzindo contornos de terras lendárias e lendas sobre os seus habitantes ao longo de décadas. Inevitavelmente, à medida que as navegações europeias foram progredindo e a cartografia se foi tornando numa ciência exacta, as ilhas-fantasma e os monstros mitológicos foram progressivamente sendo removidas dos mapas.

Porém, José Gomes Ferreira parece crer que os cronistas e cartógrafos medievais tinham um compromisso com a verdade e o rigor similar ao dos modernos historiadores e cartógrafos, pelo que se entusiasma quando descobre coincidências, na forma e/ou na localização, entre algumas “ilhas-fantasma” e a geografia real.

Uma das cartas a que José Gomes Ferreira recorre para fundamentar a precedência portuguesa na descoberta da América é o Mapa de Pizzigano (1424), que é atribuído ao veneziano Zuane (ou Giovanni) Pizzigano e inclui escritos em português e em dialecto veneziano, e onde figuram as ilhas atlânticas de Balmos, Antillia e Satanazes. É curioso que, na discussão deste mapa, José Gomes Ferreira não faça menção a um mapa de 1367 da autoria dos irmãos Domenico e Francesco Pizzigano (de quem Zuane seria, presumivelmente, descendente e, quiçá, discípulo), que representa no Atlântico as ilhas-fantasma do Brasil e de São Brandão e as Ilhas Afortunadas e que, segundo alguns historiadores, inclui o que pode ser interpretado como a primeira alusão à ilha de Antillia.

Mapa de Domenico e Francesco Pizzigano, de 1367

Mas o mapa de 1367 precede as navegações portuguesas, pelo que não seria conveniente para a tese defendida por José Gomes Ferreira – é um procedimento típico dos defensores de teorias conspirativas e realidades alternativas descartar toda a informação que não sustente as suas elucubrações e valorizar as coincidências favoráveis sobrantes como “provas inquestionáveis”. Mesmo nos mapas que seleccionou como “prova” da precedência portuguesa, José Gomes Ferreira faz uma leitura enviesada da informação: as coincidências com a realidade são valorizadas como tal, mas as discrepâncias (por exemplo, uma ilha representada a centenas ou milhares de milhas da localização real) são justificadas como uma manha portuguesa destinada a confundir potências rivais.

Ao longo do livro, José Gomes Ferreira recorre sistematicamente a uma filtragem selectiva para fazer valer as suas teorias: por exemplo, sugere que o nome da ilha de Balmas referida na carta de Pizzigano de 1424 provirá de “palmas” (palmeiras) e terá evoluído para Bahamas. Porém, nada diz sobre as etimologias consensualmente aceites para o nome deste arquipélago: “ba ha ma”, que seria a designação do arquipélago na língua dos seus habitantes, os taíno; “guanahani”, que era o nome indígena da ilha de San Salvador, a primeira das Bahamas a que Colombo aportou; ou ainda “baja mar”, que, em espanhol, tanto significa “baixa-mar” como designa uma zona de baixios, que ocorre frequentemente no arquipélago das Bahamas.

O primeiro desembarque oficial de um europeu no Novo Mundo: a 12 de Outubro de 1492, Colombo toma posse de San Salvador, nas Bahamas, em nome dos Reis Católicos. Quadro de John Vanderlyn, 1847

É também estranho que no panorama das possíveis descobertas “pré-colombianas” no Atlântico, José Gomes Ferreira mencione repetidamente a Ilha das Sete Cidades sem elucidar a origem desta designação, que remonta a uma lenda ibérica da Idade Média: no início do século VIII, perante o avassalador avanço dos conquistadores islâmicos pelo antigo reino visigótico, sete bispos, liderados pelo bispo do Porto e acompanhados por um grupo de fiéis, terão embarcado numa pequena frota e rumado a ocidente – após alguns dias de navegação desembarcaram numa ilha, onde se estabeleceram e prosperaram, tendo cada um os bispos fundado uma cidade. As lendas sobre ilhas-fantasma no Atlântico são vagas e sobrepõem-se entre si, pelo que a Ilha das Sete Cidades se confunde, por vezes com Antillia.

Há imensas hipóteses para a origem do nome Antillia, entre as quais a que remete para o português “ante” + “ilha”, ou seja “a ilha em frente”; não é despiciendo que, nas cartas medievais, Antillia seja frequentemente figurada com uma forma rectangular e com uma área e orientação similares às de Portugal, como se fosse um “reflexo” de Portugal no meio do Atlântico, o que indica, mais uma vez, que alguma cartografia da época devia mais a lendas e delírios místicos do que a factos.

Antillia, com as suas tradicionais sete cidades, e Roillo (mais pequena, à esquerda) no mapa de 1489 de Albino de Canepa

A localização de Antillia/Ilha das Sete Cidades varia consoante as fontes e as interpretações: José Gomes Ferreira defende, baseando-se no Mapa de Pizzigano, que corresponde à Península da Nova Escócia (no que é hoje o Canadá), mas outros autores medievais situam-na à latitude do Estreito de Gibraltar. As circunstâncias acabaram por associar o nome Antillia às ilhas exploradas por Colombo entre o Golfo do México e o Mar das Caraíbas, designação que surgiu pela primeira vez no Planisfério de Cantino, datado de 1502 – “Las Antillas del Rey de Castella” – e perdurou até hoje (valendo como sinónimo de Índias Ocidentais).

Detalhe, destacando as Antilhas, do Planisfério de Cantino (1502), assim designado por ter sido obtido em Lisboa (possivelmente por cópia – clandestina – do “Padrão Real” dos cartógrafos do rei de Portugal) pelo italiano Alberto Cantino, que o enviou para o seu “patrão”, o Duque de Ferrara

Dito isto, é plausível que os portugueses tivessem andado pelas Bahamas, pelas Antilhas e até pela América continental antes de Colombo ter chegado oficialmente em 1492; porém, uma vez que não deixaram registo dessas navegações, resta-nos ficar pelo campo das hipóteses. José Gomes Ferreira mostra-se agastado por os portugueses serem sistematicamente marginalizados na história de descoberta do Novo Mundo e por todo o crédito ir para Colombo e nisto tem alguma razão:

1) Por um lado, a maior parte do conhecimento e tecnologia que permitiram as viagens de Colombo (ou Colon ou como se lhe queira chamar) tinham raiz em Portugal e Colombo (independentemente da sua nacionalidade, assunto que tem gerado intermináveis e ferocíssimas controvérsias) fez toda a sua formação como marinheiro em Portugal;

2) Colombo deve a fama mais à sorte do que ao discernimento, uma vez que (de acordo com a “História Oficial”) “descobriu” a América inadvertidamente: o seu projecto para chegar à Ásia por Ocidente assentava numa subestimativa grosseira da circunferência da Terra e D. João II e os seus peritos sabiam bem disso, razão pela qual rejeitaram o projecto;

3) Após repetidas viagens às Américas, Colombo continuou, apesar da acumulação de provas em contrário, a crer estar nas imediações de Catai (China) e Cipango (Japão), ou, pelo menos, a proclamá-lo publicamente; ou seja, admitiu que as terras onde desembarcaram eram um “novo mundo”, mas que seriam ilhas periféricas do continente asiático, não um continente desconhecido dos europeus.

Mais favorecido do que Colombo na lotaria da História foi o florentino Amerigo Vespucci, que, embora nunca tenha comandado expedição alguma e pareça ter desempenhado papel secundário (se é que teve algum papel) no descobrimento do Novo Mundo, acabou por ver este baptizado com o seu nome. Na verdade, nem sequer é certo que as viagens de Vespucci – umas ao serviço da coroa portuguesa, outras da coroa espanhola – tenham efectivamente ocorrido, mas as cartas em que as descreve (que, para mais, poderão não ser sequer da sua autoria) tiveram ampla circulação pela Europa e foram parar às mãos do cartógrafo alemão Martin Waldseemüller, que, em sua homenagem, apôs o seu nome próprio ao novo continente no seu mapa de 1507 – prática que foi seguida pelos cartógrafos posteriores.

Detalhe do mapa-mundo de 1507 de Martin Waldseemüller, o primeiro a designar o Novo Mundo por “America”

Os enviesamentos e afunilamentos da História são correntes e são reforçados por o mundo mediático e os manuais escolares do ensino básico e secundário não terem lugar para múltiplas hipóteses, para a complexidade e para a subtileza e precisarem de associar, automática e univocamente, um nome a um facto – invenção do telefone: Alexander Graham Bell; descoberta da América: Colombo – mesmo que essa associação seja muito pouco rigorosa. Colombo proporciona um nome e uma biografia (ainda que com um nascimento e juventude que são alvo de grande contestação), navegadores anónimos e ultra-discretos com a consistência de fantasmas não seduzem o espírito dos espectadores de cinema nem se fixam na mente dos miúdos de 14 anos.

De acordo com José Gomes Ferreira, os portugueses terão ocultado as suas navegações pioneiras – no Atlântico Norte e um pouco por todo o mundo – para não despertar o interesse e cobiça dos seus rivais europeus, mas quem comete feitos e, por secretismo, modéstia ou falta de um bom assessor de imprensa, não os divulga, não pode queixar-se de não obter crédito por eles. Já Vespucci pode não ter descoberto nada, mas, graças às suas (?) cartas logrou a imortalidade.

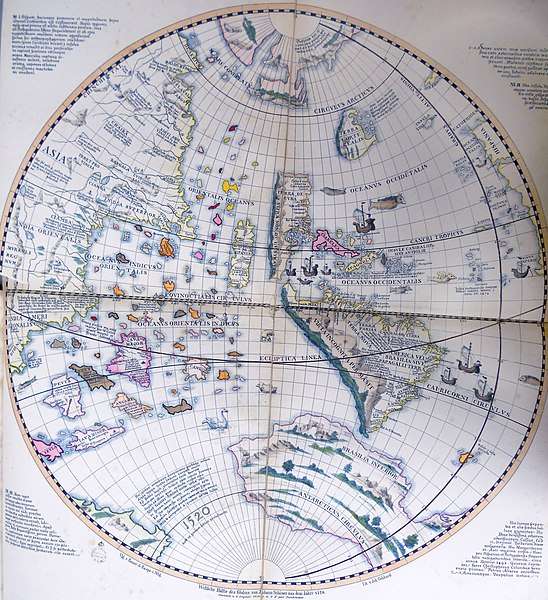

O mapa publicado em 1527 pelo cartógrafo flamengo Franciscus Monachus (Frans Smunck) divide – incorrectamente – o planeta em dois hemisférios, um português (à esquerda) e outro espanhol (à direita), ignorando os direitos portugueses sobre a costa oriental da América do Sul, ou seja o Brasil; pior ainda, embora admita que a América do Sul é uma massa continental autónoma, ainda apresenta a América do Norte como sendo a costa oriental da Ásia

Descoberta do Canadá

“O Canadá foi assim baptizado por se tratar do nome da propriedade do descobridor João Vaz Corte Real, a Canada, em Tavira”.

Na pg. 133, após mencionar um hipotético avistamento da Terra Nova por Diogo de Teive, em 1452, afirma que “certo é que João Vaz Corte Real descobriu a Terra Nova no início da década de 1470, seguramente antes de 1474, segundo a prova que está nos mapas”. Infelizmente para o orgulho português, esta hipótese, se bem que plausível, não é sustentada por registos, pois a primeira presença “oficial” de um europeu no que é hoje o Canadá é a do veneziano Giovanni Caboto (que os anglófonos designam por John Cabot), em 1497, ao serviço de Henrique VII de Inglaterra.

A primazia da “descoberta” do Canadá é ainda mais nebulosa do que a das Índias Ocidentais, pois não só os vikings já tinham estabelecido uma (efémera) colónia em L’Anse aux Meadows, no extremo norte da Terra Nova (Newfoundland), como a abundância em peixe – nomeadamente bacalhau – nos bancos da Terra Nova levou a que, logo no início do século XVI, portugueses, bascos, ingleses e franceses se deslocassem regularmente àquelas paragens e até estabelecessem bases em terra para apoio à faina piscatória. Há investigadores que defendem que a pesca na Terra Nova terá começado bem antes e que terão sido os bascos a iniciá-la (mas mantendo a localização em segredo, para não atrair a concorrência), mas esta hipótese enferma do mesmo problema que as viagens de Diogo de Teive e João Vaz Corte Real: carece de provas.

Monumento a Giovanni Caboto/John Cabot no Cabo Bonavista, o primeiro lugar da Terra Nova onde o navegador terá desembarcado

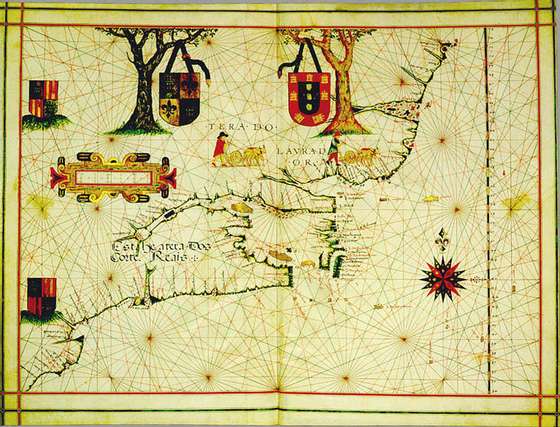

O único vestígio dos navegadores portugueses na toponímia canadiana é a Península do Labrador, cujo nome provém de João Fernandes (?-c.1501), que tinha por alcunha “Lavrador” e terá sido, segundo algumas fontes, o piloto de Caboto nas viagens que este realizou em 1497-98, escolha que pode sugerir que ele teria conhecimento prévio da região em viagens anteriores. Há registos de que Lavrador explorou estas costas (e as da Gronelândia ocidental) ao serviço de D. Manuel I em 1498-99 e que a elas regressou em 1501, agora ao serviço de Henrique VII de Inglaterra, mas a possibilidade de ter viajado até ao Canadá antes de Caboto fica-se pelo domínio da especulação.

Pela mesma altura da segunda expedição de Lavrador às costas do Labrador e Gronelândia – que desapareceu sem deixar rasto – os filhos de João Vaz Corte Real (c.1420-c.1496), Miguel (c.1448-1502) e Gaspar (c.1450-1501), que teriam feito parte da expedição (ou expedições, não há certeza) comandada pelo pai na década de 1470, andaram também pelas mesmas águas, a mando de D. Manuel I (que parece ter querido afirmar a soberania portuguesa sobre a costa Nordeste da América do Norte), e tiveram o mesmo destino que João Fernandes Lavrador.

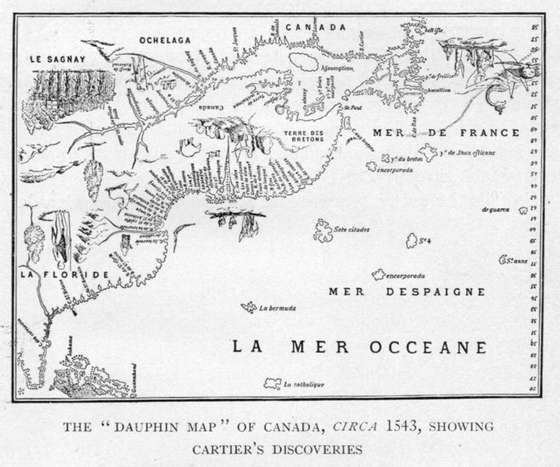

José Gomes Ferreira tem alguma razão quando lamenta que a descoberta “oficial” do Canadá seja atribuída ao italiano Giovanni Caboto e ao francês Jacques Cartier (que só entrou em cena em 1534 e regressou para uma exploração mais detalhada em 1535-36) e ignore os contributos portugueses. Porém, um dos argumentos que apresenta para atribuir a primazia a João Vaz Corte Real – o de que “o Canadá é um nome português” – não tem sustentação.

Segundo José Gomes Ferreira, Corte Real seria natural de Tavira (outras fontes indicam Faro) e possuía um terreno próximo de Cabanas de Tavira, num local designado por Canada (topónimo que persiste até hoje); e terá sido o nome desta sua propriedade que “deu à região da Terra Nova e da Península do Labrador, que achou no Atlântico Noroeste em 1472” (pg. 430). A posição de José Gomes Ferreira sobre este baptismo é inconsistente: na pg. 138-39 começa por identificar o nome com a propriedade no concelho de Tavira, mas depois desliza para outro significado de “canada”, que seria um termo genérico para “cursos de água navegáveis, demarcados lateralmente por canas cortadas e espetadas nos fundos lodosos” (não é o que consta dos dicionários, que antes associam “canada” a “fila de estacas, através de um rio, para indicar o vau”). Segundo José Gomes Ferreira, Corte Real teria usado este “nome cem por cento português […] para designar o canal natural do Atlântico de entrada para interior do continente norte-americano que era constituído pelo Rio São Lourenço”.

Mapa francês datado de c.1543, representando a Costa Leste da América do Norte e incorporando informação obtida poucos anos antes nas explorações de Jacques Cartier no Golfo e Rio São Lourenço

Ora, mesmo que Corte Real tenha chegado à Terra Nova no início da década de 1470 e tenha subido o São Lourenço, é pura especulação associar este rio em particular à palavra “canada”, caso contrário, os mapas ostentariam “Canadas” onde quer que um navegador português se tivesse deparado com um “curso de água navegável numa zona de baixios” (José Gomes Ferreira). A possibilidade de Corte Real ter dado o nome de uma propriedade sua a um novo território também não condiz com as práticas de atribuição de toponímia dos Descobrimentos (portugueses ou de outras nações). Não só ambas estas hipóteses são inverosímeis como José Gomes Ferreira – seguindo o padrão usual ao longo do livro – omite a explicação hoje consensual para o topónimo “Canadá”: este, que não surge em qualquer carta anterior à expedição de 1535-36 de Jacques Cartier, foi introduzido por este navegador e tem como origem a palavra “kanata”, que, na língua dos iroqueses do vale do São Lourenço, significa “povoado”. Realce-se que esta etimologia não é uma mera suposição, foi o próprio Cartier que, no relato que fez da sua segunda expedição, mencionou a palavra iroquesa e explicitou a sua escolha de designar a parte jusante do vale do São Lourenço como “le pays des Canadas”. A designação alargar-se-ia depois a uma área bem mais vasta, mas é significativo que uma cidade no vale do São Lourenço (hoje um subúrbio de Ottawa) tenha, na actualidade, o nome de Kanata.

Jacques Cartier num encontro, em 1535, com iroqueses em Hochelaga (perto do que é hoje a cidade de Montreal), ilustração c.1933

Os adeptos da “história alternativa” e da “etimologia popular” parecem não compreender que quem faz História e fixa a toponímia não são os exploradores furtivos (ou até fantasmagóricos) que não deixam vestígios materiais nem redigem relatos. Mesmo admitindo que Corte Real chegou primeiro ao Canadá e o baptizou com o nome da sua propriedade, a probabilidade de este baptismo “confidencial” ter perdurado seria remota. Já Cartier pode ter chegado tardiamente ao Canadá, mas como veio em missão oficial e se deu ao trabalho de lavrar um registo detalhado das suas explorações e de o fazer publicar (Récit et succinte narration de la navigation faite en MDXXXV et MDXXXVI, 1545), o nome por ele atribuído tinha todas as condições para se impor.

É também de registar que a “historiografia alternativa” portuguesa tende a embandeirar em arco com qualquer coincidência fonética que remeta para Portugal, mesmo que não tenha nada mais a sustentá-la e exista uma etimologia diversa claramente atestada – foi assim que brotou a “teoria” pueril de que a ilha de Cuba terá sido baptizada em honra da vila alentejana de Cuba, que seria a “verdadeira” terra natal de Colombo. Por esta ordem de ideias, como “Kanata” é um apelido comum no Japão, poderia também defender-se que o Canadá foi descoberto por um pescador japonês chamado Kanata que foi arrastado por uma tempestade até ao outro lado do Oceano Pacífico. Ou que existe um vínculo entre o Canadá e a Canaã bíblica – quem sabe se uma das tribos perdidas de Israel não terá atravessado o Atlântico Norte 22 séculos antes de Corte Real e Caboto?

O mapa da América do Norte desenhado c.1576 por Vaz Dourado ainda regista a Península do Labrador como território português

Descoberta do Brasil

“O Brasil foi descoberto mais de 50 anos antes da data oficial, como prova o mapa de Andrea Bianco de 1448”.

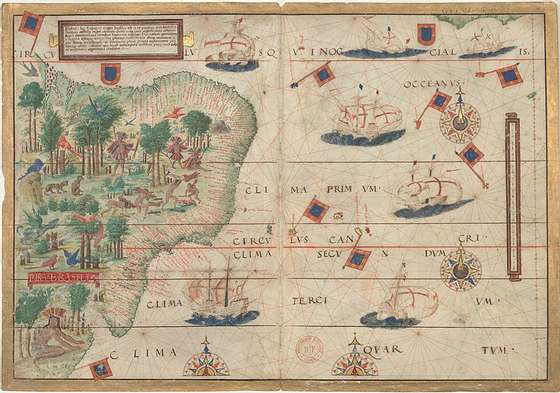

Já há algum tempo que a descoberta “acidental” do Brasil por Pedro Álvares Cabral, em 1500, é encarada pelos “historiadores oficiais” como um acto formal de posse, não como uma verdadeira descoberta: os navios portugueses já teriam chegado ao Brasil alguns anos antes, talvez na “volta do mar”, o desvio para Ocidente que faziam no Atlântico Sul, de forma a aproveitar os ventos favoráveis de noroeste que sopravam nesta região e progredir de forma mais rápida do que se seguissem o contorno da costa africana a sul do Golfo da Guiné. Como candidatos a antecessores de Cabral no Brasil têm sido sugeridos os nomes de João Coelho, em 1492, e de Duarte Pacheco Pereira, em 1498.

Um dos argumentos em favor deste conhecimento prévio da existência do Brasil por Portugal é o facto de, em 1494, João II de Portugal ter obtido dos Reis Católicos a deslocação para ocidente do meridiano que estabelecia a divisão do mundo entre Portugal e Espanha. Recorde-se que os dois países tinham começado por definir as suas áreas de influência através do Tratado de Alcáçovas (1479), que conferia a Espanha a posse das Canárias e lhe interditava a navegação para sul do Cabo Bojador, reservando todos os restantes territórios no Atlântico, descobertos e a descobrir, para Portugal. Esta divisão foi confirmada pelo papa Sisto IV em 1481, pela bula Aeterni regis, mas, na sequência da chegada de Colombo às Antilhas, o novo papa, o espanhol Alexandre VI alterou substancialmente as esferas de influência dos dois países (para grande desagrado de João II), mediante a bula Inter caetera, de 1493, que destinava a Espanha os territórios localizados para lá de um meridiano que passava 100 léguas a ocidente do arquipélago de Cabo Verde e aos portugueses o hemisfério para oriente desta linha. Ora, a pressão exercida por João II – que acabou por ser garantida pelo Tratado de Tordesillas, em 1494 – para que essa linha fosse deslocada mais 270 léguas para ocidente é interpretada por alguns historiadores como indicando que, em 1493, o rei português estaria já a par da existência do Brasil, uma vez que a deslocação da linha colocava no hemisfério português a parte mais oriental da América do Sul. Mas esta pressão portuguesa para a renegociação do tratado é apenas uma hipótese compatível com o conhecimento prévio da existência do Brasil pelos portugueses, não uma prova: a deslocação poderia servir para assegurar que os navios portugueses pudessem executar a “volta do mar” dentro do hemisfério que lhes estava atribuído.

A linha divisória definida por Alexandre IV em 1493 (a pontilhado) e a linha divisória consagrada em 1494 pelo Tratado de Tordesillas (a cheio); a linha verde é o anti-meridiano, fixado em 1529 pelo Tratado de Zaragoza

Mas José Gomes Ferreira apresenta outros argumentos em favor da sua teoria: um deles é que o “esboço de mapa de Andrea Bianco de 1448 já mostrava uma ilha ou parte da costa do território do continente sul-americano a sudoeste de Cabo Verde, muito parecida com o segmento mais oriental da costa norte do Brasil”. Bianchi identificou este território no Atlântico Sul como “ixola otinticha”, o que tem sido interpretado como “ilha autêntica”, o que quereria talvez dizer que não se tratava de mais uma das ilhas fantasiosas que era tradição os cartógrafos medievais distribuírem pelo Atlântico, sem ter outro motivo para o fazer do que um cartógrafo anterior já o ter feito. Baseado neste mapa, José Gomes Ferreira defende que os portugueses já tinham chegado ao Brasil 50 anos antes de Cabral mas mantiveram tal conhecimento em segredo, para não despertar a cobiça de outros países, para poderem explorar tranquilamente as suas riquezas. Entre estas estava o pau-brasil – e, de acordo com José Gomes Ferreira (pg. 178-181), há “abundantes referências à chegada ao reino de grandes carregamentos de pau-brasil ainda durante boa parte do século XV, provenientes da Mina (em África, Golfo da Guiné), sabendo-se que esta madeira, das mais nobres e valiosas, só existia no continente sul-americano”.

Exploração do pau-brasil na costa do Brasil: Folha referente à Terra Brasilis num atlas português de 1519 da autoria dos cartógrafos Lopo Homem, Pedro Reinel e Jorge Reinel e do ilustrador António de Holanda, conhecido como Atlas Miller (a partir do nome de um dos seus possuidores, Emmanuel Miller

José Gomes Ferreira argumenta que este comércio de pau-brasil no século XV é incompatível com a história oficial que coloca a descoberta do Brasil em 1500, convoca em seu favor uma carta escrita em Londres em 1497 pelo italiano Raimondo de Sonci que atribui a origem do pau-brasil a uma “terra excelente e temperada” situada do outro lá do Atlântico Sul e conclui: “Ficamos a saber que o pau-brasil já era conhecido na Europa pelo menos em 1497. Mas como, se a árvore só crescia no litoral do Brasil e este só foi descoberto em 1500?”. E José Gomes Ferreira prossegue citando uma carta assinada por Afonso V de Portugal em 1481 “que atesta directamente que o pau-brasil já era conhecido dos europeus pela mão dos navegadores portugueses”.

Pormenor do corte e recolha do pau-brasil no Atlas Miller

José Gomes Ferreira labora aqui num tremendo equívoco: o pau-brasil não foi assim baptizado por provir do Brasil – pelo contrário, o Brasil é que recebeu este nome por um dos seus produtos mais apetecidos ser o pau-brasil. José Gomes Ferreira está – erradamente – convencido de que o pau-brasil crescia exclusivamente no Brasil, mas o termo designava, na Idade Média, uma madeira de cor vermelha intensa que era usada no fabrico de corantes (sobretudo na indústria têxtil mas também com aplicação no fabrico de tintas para pintura) e que a Europa há muito importava em apreciáveis quantidades da Índia e do Sudeste Asiático, onde crescia a árvore que a produz, a Caesalpinia sappan (ou Biancaea sappan), uma árvore da família das Fabaceae.

Caesalpinia sappan

Na nossa época, em que os corantes sintéticos fornecem todas as cores que se queiram por um custo irrisório, poderá parecer estranho o apreço em que o pau-brasil era tido no mundo medieval, da China ao extremo ocidental da Europa e os preços elevados a que era transaccionado – no relato que fez das suas viagens, Marco Polo conta que, quando viajou até à ilha de Samatra, trouxe daí algumas sementes de Caesalpinia sappan, na esperança de as conseguir fazer germinar na sua Itália natal, mas não teve sucesso.

A origem do nome pau-brasil é controversa: há quem defenda que provém do português “brasa”, numa alusão à sua cor, mas também há quem sugira que proveio no italiano “verzino”, nome dado a uma planta usada em tinturaria, que por sua vez viria do árabe “warsi”, palavra que designa uma planta com o mesmo uso nativa do Yemen. A origem árabe do nome é compatível com o facto de os árabes serem quem vendia o pau-brasil aos europeus; por outro lado, esta origem não exclui que os portugueses, ao ouvirem o termo italiano “verzino”, o tivessem assimilado como “brasil”, por proximidade fonética com “brasa”.

Paubrasilia echinata

Quando os portugueses chegaram à Mata Atlântica do Brasil e se depararam com a Paubrasilia echinata (uma árvore da família da Caesalpinia sappan e que chegou a ser arrumada no mesmo género, como Caesalpinia echinata), cuja madeira tinha características similares às do pau-brasil proveniente da Índia, atribuíram-lhe, naturalmente, o mesmo nome (pau-brasil serve para designar quer a madeira quer a árvore que a produz). E, uma vez que, nos primeiros anos do século XVI, a madeira de Paubrasilia echinata foi a exportação mais preciosa daquele novo território, passaram a designar este por “Terra do Pau-Brasil”, que viria a ser encurtado para “Brasil”. Ou seja, os navegadores portugueses não revelaram o pau-brasil aos europeus, “apenas” descobriram uma fonte de abastecimento mais próxima e sob o seu controlo directo.

Os índios Tupi designam a Paubrasilia echinata por “ibirapitanga”, ou seja “madeira vermelha”; a árvore é também conhecida como pau-de-pernambuco, por ter sido na região de Pernambuco que a sua exploração foi mais intensa. Na Europa, a madeira vermelha vinda do Brasil acabou por tomar o lugar da madeira vermelha vinda da Ásia e a nomenclatura acabou por espelhar a nova origem: a Paubrasilia echinata é hoje conhecida em italiano por “pernambuco” e em francês por “pernambouc”.

Quanto à “antiga” fonte de pau-brasil, a Caesalpinia sappan, é hoje designada em português por pau-brasil-da-Índia, o que tem eco no “brésillet des Indes” dos franceses, no “brasilete de la India” espanhol e no “Indian redwood” dos ingleses. Outros nomes usados nas línguas europeias são “sappan” (francês), “arbre de sapan” (catalão), “sappanwood” (inglês), “sappan” (sueco) e “brezylka sapan” (polaco), que provêm do nome malaio da árvore: “sepang”.

Paubrasilia echinata: os espinhos (acúleos) são mais frequentes nos troncos mais jovens

Fica por elucidar, todavia, o enigma dos “grandes carregamentos de pau-brasil” que os portugueses trouxeram do Golfo da Guiné no século XV e que, segundo José Gomes Ferreira, só podem ser explicados por, antes da viagem de Cabral, os portugueses terem colhido, secretamente, esta madeira no Brasil, embora fingindo que ela provinha de África. Há porém uma justificação muito menos rebuscada para o pau-brasil vindo de África: era madeira de Pterocarpus tinctorius, uma árvore (também da família Fabaceae) que é muito comum em África, nomeadamente no Congo e em Angola; a sua madeira também tem uma cor vermelha intensa e permite fabricar pigmentos, que as populações africanas usavam tradicionalmente para enfeitar o corpo e também têm aplicação no tingimento de têxteis (como indica o nome específico “tinctorius”).

Já no final do livro (pg. 443), José Gomes Ferreira volta à carga com a sua teoria sobre o pau-brasil como prova da descoberta secreta do Brasil pelos portugueses antes de 1500: “O pau-brasil só crescia no continente americano. Quando Colon chegou a San Salvador fazia 167 anos que o pau-brasil era conhecido na Europa”. Defenderá José Gomes Ferreira que os portugueses chegaram ao Brasil em 1325? Com que fundamento? Ou tratar-se-á de mais uma gralha nas datas?

Extracção de corante a partir de pau-brasil, numa gravura alemã de 1592

Descoberta da Austrália

“Os portugueses descobriram a Austrália. Mapas de 1447 mostram-na desenhada ao estilo da nossa cartografia e com nomes lusitanos”.

Na pg. 200, José Gomes Ferreira afirma que “a descoberta portuguesa da Austrália tem tudo para ser escrita em letras de ouro na História do Mundo” e situa-a “de 1421 a 1424” e lamenta que “até há poucos anos” o continente-ilha tivesse “como descobridor oficial o capitão inglês James Cook no ano de 1770”, entretanto destronado, pela mão dos historiadores holandeses, que “conseguiram provar que uma das suas frotas atingiu aquele território em 1606 com a viagem do navegador Willem Janszoon a bordo do Duyfken” (na verdade não foi uma frota, pois o Duyfken não teve companhia).

O Duyfken, de Willem Janszoon, no Golfo de Carpentaria (Austrália), gravura do século XIX

Quando José Gomes Ferreira desenvolve a sua argumentação, percebe-se que as (incongruentes) datas de “1447”, “1421” e “1424” só podem ser monumentais gralhas: os mapas a que se refere, elaborados em Dieppe por Nicolas Vallard (e outros mapas elaborados por colegas seus, naquela mesma cidade francesa) e que representam uma grande ilha a sudeste da Indonésia, com o nome de Jave la Grande (por oposição à “Java Minor”, i.e., a actual ilha de Java), foram provavelmente criados a partir de originais portugueses e com base em navegações portuguesas (uma vez que muitas das inscrições são em português ou português afrancesado), mas são datados de 1547. Em concordância, a presumível expedição portuguesa que estará na base dos mapas é situada não “de 1421 a 1424” mas na década de 1520 – José Gomes Ferreira defende que a empresa que terá sido levada a cabo por uma pequena frota de quatro navios, comandados por Cristóvão de Mendonça, em viagens realizadas em 1521-23.

A ideia de os portugueses terem sido os primeiros europeus a chegar à Austrália, bem antes de Janszoon, não é nova, nem heterodoxa nem improvável: tendo os portugueses conquistado Malaca em 1511 e chegado a Timor c.1512-15 e às Molucas em 1512, seria só uma questão de tempo até “tropeçarem” na Austrália, quer devido ao acaso (empurrados por uma tempestade), quer seguindo as indicações dos marinheiros locais.

Gravura de 1720 do forte português de São João Baptista, em Ternate, nas Molucas, começou a ser construído em 1522. A influência portuguesa em Ternate começou em 1512, com o naufrágio em Seram de Francisco Serrão (amigo próximo de Fernão de Magalhães), que foi recrutado como capitão mercenário pelo sultão de Ternate

É bom lembrar que quando os portugueses chegaram à Indonésia oriental, seguindo o rasto das especiarias mais valiosas, não entraram num território despovoado e ignoto e habitado por povos desconhecedores das artes da navegação, ao contrário do que José Gomes Ferreira parece presumir.

Pode até dizer-se que o capítulo mais arriscado na “descoberta” da Austrália tivera lugar 50.000 a 60.000 anos antes, quando grupos de Homo sapiens dotados de tecnologia marítima paleolítica (pirogas toscas) foram saltando de ilha em ilha ao longo da Indonésia até chegar a Timor e à Nova Guiné, saltando depois para a Austrália, tirando partido do facto de o período glaciar que a Terra então atravessava ter baixado o nível dos mares e ter tornado as travessias mais curtas ou até unido ilhas que hoje estão separadas.

Os navegadores austronésios foram desenvolvendo tais competências de navegação que, por volta de 350-550 d.C., uma vaga de imigração proveniente da Indonésia colonizou a ilha de Madagáscar, do lado oposto do Índico, através de mais de 6000 (seis mil) quilómetros de mar aberto. Por outro lado, o imensamente lucrativo negócio das especiarias instalara-se muito antes da chegada dos portugueses ao Índico – e até muito antes da existência de Portugal como nação – propiciando um intenso comércio marítimo entre as Molucas ao resto do mundo. Os portugueses apenas tomaram – quase sempre pela força e pela intimidação – o lugar dos mercadores que tinham assegurado esses fluxos. Portanto, quer os povos da Indonésia, quer chineses, indianos e árabes, navegavam há séculos por estas águas e é muito provável que tivessem noção de que existia uma grande massa terrestre a sul da Indonésia.

Na verdade, a existência de uma vastíssima Terra Australis começara por ser postulada na Antiguidade Clássica e continuou a ser objecto de menção pelos geógrafos medievais, talvez alimentada por rumores que chegavam à Europa vindos do Extremo Oriente. Passou todavia algum tempo até surgir primeira representação da mítica Terra Australis, que é atribuída ao francês Oronce Finé, num mapa-mundo de 1531.

Mapa-mundo de Oronce Finé, 1531

Todavia, a Terra Australis de Finé tem mais a ver com a Antártida do que com a Austrália e nem sequer seria uma inovação sua: Finé ter-se-á inspirado num globo terrestre de 1523 (entretanto desaparecido) do geógrafo e matemático alemão Johannes Schöner, que já tinha elaborado em 1520 um mapa em que figurava uma grande massa terrestre a sudeste de Java e a sul da América do Sul, embora não a designasse por Terra Australis mas por Brasilia Inferior.

Mapa e 1520 de Johannes Schöner

Nos anos seguintes, a Terra Australis passou a figurar assiduamente nos mapas, ainda que com formas muito fantasiosas e amalgamando a Austrália e a Antártida e, por vezes, também a Terra do Fogo, num gigantesco continente. Seriam precisos muitos anos de navegações para que o imbróglio fosse sendo desfeito, mas alguns destes mapas dão conta, logo a partir da década de 1530, de que existem terras para sudeste de Java. Resta saber se o fazem baseados em explorações reais ou se são fruto de rumores e fantasias.

Mapa-mundo de Oronce Finé, 1536

Mapa-mundo de Abraham Ortelius, 1570

A Terra Australis segundo Jacques de Vaux, 1583

À primeira vista, os mapas da Terra Australis desenhados por Vallard também parecem ser fantasiosos, pois pouca afinidade têm com os contornos da Austrália; o seu ajustamento à geografia real só emerge após uma operação de remontagem radical, que foi realizada pelo jornalista australiano Peter Trickett (e levada ainda mais longe por José Gomes Ferreira). Se esta remontagem for aceite como válida, os mapas de Vallard indicam que os portugueses ( a frota de Cristóvão de Mendonça?) não se limitaram a chegar à Austrália, tê-la-ão circum-navegado e cartografado com algum detalhe

A remontagem dos mapas de Vallard por Trickett sugere ainda que os portugueses terão, na mesma ocasião, sido os primeiros europeus a chegar à Ilha Norte da Nova Zelândia. Esta descoberta anteciparia em 120 anos a data oficial de descoberta, atribuída ao holandês Abel Tasman, em 1642, mas parece muito mais improvável, dado que há 4100 Km de mar aberto entre a Austrália e a Nova Zelândia – talvez o próprio José Gomes Ferreira não esteja convicto de mais este feito, uma vez que ao longo do livro não volta a reivindicar que a descoberta da Nova Zelândia tenha sido obra de Cristóvão de Mendonça.

José Gomes Ferreira abespinha-se por Janszoon e Cook terem sido imortalizados na História embora tenham sido largamente antecedidos pelos portugueses, mas a verdade é que, embora pareça certo que os portugueses andaram por aquelas paragens antes dos outros europeus, mais uma vez não deixaram registos escritos nem testemunhos inequívocos, nem há um navegador português que possa ser inequivocamente identificado como autor do feito. O próprio José Gomes Ferreira admite que “não há provas directas da descoberta do nordeste da Austrália em 1522 por Cristóvão de Mendonça, tal como não as há para se garantir que Gomes de Sequeira atingiu uns anos depois a Península de York”.

Curiosamente, o Estreito de Torres, entre a Península de York e a Nova Guiné ostenta um nome de sonoridade portuguesa, que provém de Luís Vaz de Torres (c.1565-c.1610), vice-comandante de uma armada espanhola comandada pelo português Pedro Fernandes Queirós (1565-1614), que zarpara de Callao, no Peru, em busca da Terra Australis. Luís Vaz de Torres navegou por aquelas paragens em 1606 – sem de dar conta da Austrália –, mas, para infortúnio dos que anseiam por ver mão portuguesa em todos os descobrimentos, é possível que este navegador fosse galego.

O longo hiato entre as (muito prováveis) primeiras navegações portuguesas na Austrália e as descobertas “oficiais” por Janszoon e Cook tem uma explicação fácil que dispensa a intervenção das teorias conspirativas favorecidas por José Gomes Ferreira: as viagens portuguesas eram regidas por propósitos pragmáticos e os relatos destes primeiros navegadores terão levado a concluir que o território se revestia de pouco interesse comercial ou estratégico. Os relatos dos eventuais pioneiros portugueses terão sido, provavelmente, semelhantes à descrição da Austrália feita 80 anos depois por Janszoon: desértica nuns lados, pantanosa e insalubre noutros, e povoada por povos “bárbaros” e resolutamente hostis (a que pode somar-se uma apreciável armada de animais venenosos, em terra e na água). Os portugueses tinham os seus magros recursos humanos e materiais já demasiado “esticados”, por que haveriam de canalizá-los para um território inóspito e que não produzia especiarias, sedas, chá ou porcelanas finas e cujos habitantes, que desconheciam a agricultura e cujas armas e ferramentas estavam ainda no estágio paleolítico, não se adornavam com gemas ou metais preciosos (embora durante algum tempo a Austrália fosse identificada, fantasiosamente, como a “Ilha do Ouro”), quando o comércio com as Molucas e a China era tão rentável?

Apesar de, pelo Tratado de Tordesilhas (1494), depois corrigido pelo Tratado de Zaragoza (1529), a posse da Austrália fosse repartida entre Espanha e Portugal, nenhum dos países acabou por formalizar a posse do território ou proclamou a sua “descoberta”. Nem sequer os holandeses, que acabaram por tomar o lugar dos portugueses no Sudeste Asiático no século XVII fizeram qualquer esforço por formalizar a posse do continente-ilha ou de nele estabelecer feitorias ou povoados, mesmo depois das viagens – devidamente documentadas – de Willem Janszoon (1606) e Abel Tasman (1642-44).

1770: James Cook desembarca em Botany Bay, onde mais tarde seria erguida a cidade de Sydney. Quadro por Emanuel Philips Fox, 1902

Os britânicos, que, pela mão de James Cook, só chegaram à Austrália dois séculos e meio depois dos portugueses, também não parecem ter visto grande potencialidade no território. A sua colonização começou tarde e teve de ser feita com contingentes de criminosos condenados pela justiça, pois pouca gente na posse do seu juízo estava disposta a emigrar voluntariamente para aquele fim de mundo.

Hoje a Austrália é um dos países mais prósperos do mundo e dispõe de formidáveis recursos minerais que são vitais ao funcionamento da sociedade moderna, mas oferecia poucos atractivos aos olhos dos javaneses do século XV, dos portugueses do século XVI ou dos holandeses do século XVII.

Sydney, c.1794-96, numa gravura por Thomas Watling

Viagem de Fernão de Magalhães

“A viagem de Magalhães foi combinada entre D. Manuel I e D. Carlos I (de Espanha) para a divisão dos mares a sul da China”.

A “História Oficial” vê na viagem de Fernão de Magalhães uma tentativa de 1) “Anexar” as Ilhas das Especiarias para a esfera de influência espanhola, e 2) Provar que era viável aceder a estas ilhas navegando apenas através de águas “espanholas” (ver Magalhães e a viagem que Portugal tentou impedir). Porém, José Gomes Ferreira tem uma versão bem diferentes dos eventos: “tudo indica que o rei de Portugal tinha estabelecido um acordo secreto com o seu genro (e depois cunhado) Carlos I, para a realização de uma expedição científica conjunta aos mares das ilhas das Especiarias através do Estreito da Terra do Fogo” (pg. 329).

Na verdade, segundo José Gomes Ferreira, sob esta parceria ibérica disfarçada de rivalidade, Manuel I urdiu uma trama maquiavélica: a “expedição científica conjunta” era, na verdade, um rebuscadíssimo plano português para fazer com que Espanha se desinteressasse de disputar a posse das Molucas com Portugal – para isso, Magalhães conduziu, maliciosamente, a frota espanhola sob o seu comando não até às Molucas, mas até às Filipinas; os espanhóis terão ficado tão embevecidos com este novo território que, em 1529, pelo Tratado de Zaragoza, aceitaram renunciar às suas pretensões sobre as Molucas, fixando o anti-meridiano da divisão do mundo 17 graus de longitude (isto é, 297 léguas e meia ou 1763 Km) a oriente deste arquipélago.

Retrato de Carlos I de Espanha (e futuro Sacro Imperador Germânico, como Carlos V), por Bernard von Orley, c. 1516, quando o retratado tinha 16 anos; vale a pena lembrar que Carlos I tinha apenas 19 anos quando Magalhães zarpou para as Molucas

Entretanto, segundo José Gomes Ferreira, Magalhães, uma vez cumprida a sua verdadeira missão – isto é, levar os espanhóis às Filipinas – nem se dera ao trabalho de navegar até ao que seria o destino da sua missão oficial, as Molucas: “Fernão de Magalhães não quis continuar a viver uma vida dupla e, por isso, se terá envolvido deliberadamente numa escaramuça em Mactan [nas Filipinas], com enorme desproporção de meios do seu lado em relação aos autóctones, para assim procurar a sua própria morte naquele local” (pg. 342).

Antes de nos debruçarmos sobre esta retorcida teoria, vale a pena dissipar alguns equívocos sobre a principal motivação para a viagem de Magalhães: não era, claro, provar que a Terra era esférica (o que há muito era um dado adquirido nos meios cultos europeus), nem reivindicar a glória da primeira circum-navegação (que nunca esteve nos planos de Magalhães, que previra regressar pelo caminho de ida); mas também não era provar quer as Molucas faziam parte do hemisfério espanhol tal como estipulado pelo Tratado de Tordesillas.

Este tratado definira com clareza a divisão no Atlântico, mas deixara vaga a divisão oposta (o anti-meridiano), por os métodos de medição de longitude da época serem pouco precisos. Os portugueses (e Magalhães) sabiam bem onde ficavam as Molucas – tinham chegado lá em 1512, vindos de Malaca – não tinham era meio de comprovar para lá de qualquer dúvida que elas estavam para ocidente do anti-meridiano; reciprocamente, se os espanhóis chegassem às Molucas vindos do Pacífico, deparar-se-iam com problema análogo. O que Magalhães provavelmente pretendia era mostrar que era possível chegar às Molucas navegando

exclusivamente através de mares que o Tratado de Tordesillas concedera a Espanha – e como ninguém era capaz, com a tecnologia da época, de determinar inequivocamente onde passava o anti-meridiano, Espanha teria, na prática, tanta legitimidade para comerciar especiarias com as Molucas pela rota do Pacífico como Portugal tinha para o fazer pela rota do Índico.

Folha correspondente ao hemisfério português no Atlas Miller: em 1519: No ano em que a expedição comandada por Fernão de Magalhães partiu para as Molucas, este mapa elaborado por alguns dos melhores cartógrafos portugueses ainda mostrava o conjunto Atlântico-Índico como um mar fechado: seria desconhecimento ou uma forma de dissuadir Espanha de tentar alcançar as ilhas das Especiarias navegando para Ocidente?

A ideia de José Gomes Ferreira de que Espanha ficou deslumbrada com a “oferta” das Filipinas e nunca mais quis saber das Molucas é frontalmente desmentida por vários factos:

1) A questão da posse das Molucas foi ferozmente debatida e negociada pela Junta de Badajoz-Elvas durante cinco anos – durante os quais as duas coroas acordaram em não enviar expedições ao arquipélago em apreço – e Espanha só cedeu as ilhas a Portugal mediante o pagamento de 350.000 ducados de ouro (de que Carlos I necessitava desesperadamente para custear as suas intermináveis guerras na Europa continental).

2) Espanha aceitou, pelo Tratado de Zaragoza, que as Filipinas ficassem dentro do hemisfério português; na verdade, os espanhóis atribuíram-lhes tão escassa importância que elas nem sequer foram objecto de discussão nos longos e minuciosos trabalhos da Junta de Badajoz-Elvas;

3) Apenas em 1565, 44 anos depois de Magalhães lá ter chegado, foi erguido o primeiro entreposto comercial espanhol nas Filipinas, o que não é de estranhar, já que as Filipinas não eram fonte de produtos de grande valor comercial (razão por que os portugueses também nunca se deram ao trabalho de exigir aos espanhóis que se retirassem de umas ilhas que não lhes pertenciam);

4) Na terceira década do século XVI estavam ainda por descobrir, colonizar e rentabilizar o hemisfério que cabia a Espanha vastos territórios com potencial comercial e estratégico igual ou superior ao das Filipinas.

É verdade que a rota Manila-Acapulco, através do Pacífico (o célebre “Galeão de Manila”), se tornaria, no final do século XVI e no século XVII, num importante eixo do império comercial espanhol, mas era impossível prevê-lo em 1519. De qualquer modo, os bens comerciados na rota Manila-Acapulco não eram produtos das Filipinas: consistiam em especiarias da Indonésia, jade, porcelanas e mobiliário da China, leques, porcelana e mobiliário do Japão, algodão e marfim da Índia, o que significa que, na prática, Manila funcionou como um mero porto de escoamento para os produtos comerciados pelos mercadores chineses de Fujian, pelo que a operação do Galeão de Manila decorreria da mesma forma se, em vez de todo um arquipélago de 7640 ilhas com um total de 300.000 km2, Espanha apenas possuísse na região um porto na região, de preferência perto de Fujian.

Quanto à ideia de Fernão de Magalhães a suicidar-se nas Filipinas porque “não queria continuar a viver na mentira de ter traído Portugal, coisa que nunca fez, mas sabia que para o grande público nacional ficaria sempre com essa fama” (pg. 324), é digna de um melodrama de terceira categoria. Pode perguntar-se por que razão foi Magalhães assaltado por essa angústia apenas nas Filipinas, quando as condições e contexto da sua (suposta) missão como agente duplo estariam definidas à partida… É certo que o comportamento de Magalhães após a travessia do Pacífico – perdendo meses a vaguear pelas Filipinas em vez de aproar às vizinhas Molucas – é intrigante, mas não basta para sustentar a “teoria do suicídio”.

O Descriptio Maris Pacifici, de Abraham Ortelius, desenhado em 1589, é a primeira carta conhecida que é exclusivamente dedicada à representação do Oceano Pacífico. Ortelius presta devida homenagem ao feito de navegação de Magalhães, fazendo figurar a nau Victoria a meio do oceano. Note-se que, no canto inferior direito, o Estreito de Magalhães (Fretum Magellanicum) separa a América do Sul de uma Terra do Fogo que surge “soldada” à vasta Terra Australis

“E se mais mundo houvera, lá chegara!”

A rocambolesca teoria de José Gomes Ferreira sobre a verdadeira natureza da viagem de Magalhães é afim da explicação que apresenta para as viagens de Colombo ao Novo Mundo: “Colon tinha partido para Castela numa missão combinada com o rei de Portugal para insistir com os Reis Católicos em enviar uma expedição às Antilhas, que ambos [o rei e Colombo, presume-se] sabia estarem próximos de uma terra firme e extensa, onde, pelos interesses da época, não havia formas desenvolvidas de civilização, nem de produção de riqueza, nem oportunidades comerciais merecedoras de investimento lusitano”. A descoberta destas terra por Espanha “poderia servir de distracção, enquanto Portugal avançava nas explorações do Atlântico Sul em direcção aos mares da verdadeira Índia e ao lucrativo comércio daquela região” (pg. 263).

Ora, se as Américas foram um “isco” oferecido por João II aos Reis Católicos, para desviar a sua atenção do comércio com o Índico, porque terá ficado João II tão agastado com a notícia da viagem de Colombo em 1492 e porque acusou Espanha de violar o Tratado de Alcáçovas? Terá sido tudo farsa?

José Gomes Ferreira segue os mecanismos de raciocínio dos entusiastas das teorias conspirativas: quando os eventos convêm às suas teorias são interpretados pelo seu “valor facial”, quando as contradizem, só pode ser porque se trata de uma astuciosa encenação levada a cabo pelos portugueses. Colombo e Magalhães fingiram propor expedições aos reis portugueses, estes fingiram rejeitá-las e Colombo e Magalhães, fingindo-se humilhados e ressabiados, correram a reapresentar os seus planos aos maiores rivais de Portugal – e os reis espanhóis caíram, em ambos os casos, na esparrela. Segundo José Gomes Ferreira, os portugueses estiveram em todo o lado antes de toda a gente e quando não o fizeram formalmente em nome do rei de Portugal fizeram-no como agentes secretos do rei de Portugal – na pg. 251, recorre a uma famosa frase de Os Lusíadas para sintetizar este afã descobridor: “E se mais mundo houvera, lá chegara!”.

Quem sabe se o programa Apollo não terá sido secretamente gizado por Salazar e inculcado, discretamente, na mente do presidente dos EUA, de forma a que esta potência ficasse entretida com a conquista da Lua e deixasse de exercer pressão sobre Portugal para conceder independência às suas províncias ultramarinas? Um dia ainda se descobrirá que Neil Armstrong era natural de Chaves e que, a comprová-lo, deixou na Lua um presunto da sua terra natal.

Descobertas, conquistas e primeiros contactos realizados pelos portugueses, de 1336 (redescoberta das Canárias) a 1542 (chegada ao Japão)

Porém, após afadigar-se em ver mão e génio português em todos os descobrimentos dos séculos XV/XVI, na pg. 431 José Gomes Ferreira afirma, a propósito da descoberta da América: “os vikings já lá tinham estado e antes deles outros povos europeus e asiáticos na Antiguidade”. A parte dos vikings é hoje consensual (e José Gomes Ferreira já a tinha mencionado) mas os “povos europeus e asiáticos na Antiguidade” são uma verdadeira “bomba”, que abala seriamente todo o edifício do conhecimento histórico. Quem fez essas viagens? Quando? Onde? Que provas existem da sua realização? Mas, depois de fazer estoirar este petardo, José Gomes Ferreira nada mais diz…

Uma nau a meter água

A estratégia de José Gomes Ferreira para “vender” as suas teorias segue os padrões correntes dos conspiracionistas: a informação é fornecida de forma extremamente selectiva, coincidências são apresentadas como provas, rumores e hipóteses são formulados como factos e certezas, as suas teorias raramente são confrontadas com hipóteses alternativas.

Veja-se o “método José Gomes Ferreira” em acção no caso da origem do topónimo Califórnia: “o nome do estado norte-americano de Califórnia provém da praia da Califórnia em Sesimbra, e da Ribeira da Califórnia em Palmela”, uma vez que João Cabrilho era, segundo José Gomes Ferreira, natural desta região da península de Setúbal, e “encarregado pelos espanhóis de explorar a costa oeste dos Estados Unidos […] não hesitou em pôr o nome da sua praia da Califórnia à costa que deu origem ao estado americano do mesmo nome” (pg. 251). Tudo é exposto como se todos estes factos estivessem absolutamente comprovados e a sua concatenação não oferecesse qualquer dúvida… e todavia…

Monumento a Cabrilho/Cabrillo em Ponta Loma, San Diego, Califórnia

Para começar não há sequer a certeza de que João Rodrigues Cabrilho (c.1499-1543) tenha nascido em Portugal – fez carreira ao serviço de Espanha (nomeadamente participando na conquista do México, sob o comando de Hernán Cortés) e os espanhóis entendem que nasceu em Palma del Rio, na Andaluzia, e chamam-lhe Juan Rodríguez Cabrillo. Mesmo quem crê que nasceu em Portugal, costuma atribuir-lhe como terra natal Cabril, no concelho transmontano de Montalegre, não a Califórnia sesimbrense.

É indiscutível que a expedição comandada por Cabrilho/Cabrillo em 1542 deu relevante contributo para o conhecimento do que é hoje a costa sudoeste dos EUA, mas

1) Cabrilho/Cabrillo foi o primeiro europeu a chegar à Alta California (hoje nos EUA), mas os espanhóis já tinham começado a explorar a Baja California (hoje no México) em 1533;

2) Não há qualquer indício de que tenha sido Cabrilho/Cabrillo a baptizar a região, até porque faleceu em 1543 e a primeira menção escrita à Califórnia data de 1562;

3) Existe uma hipótese alternativa (e com aceitação generalizada) para a origem do topónimo “California” e está associada a um romance de cavalaria publicado em 1510 (ver Esta estrada leva a Clintonville ou a Trump City?, uma breve viagem pela toponímia dos EUA);

4) A única fonte citada por José Gomes Ferreira para fundamentar as suas asserções sobre Cabrilho/Cabrillo é o “blogue Azoigue”, de que José Gomes Ferreira transcreve na íntegra um post de 09.09.2007.

A fim de se aquilatar da credibilidade, rigor científico e natureza do Azoigue, tenha-se em atenção que é anónimo e considerem-se estes excertos de posts: “Li hoje na capa de uma revistazeca qualquer penduricada num quiosque que o cantor Nuno Guerreiro não nega ser gay e que se sente muito bem com a sua sexualidade. Pá, a ser verdade, acho muito bem” (09.08.2007); “Definitivamente, as mulheres estão para a tecnologia como o boi para o palácio, olham, olham, mas não vêem nada. Mas nem tudo está perdido, há uma tecnologia em particular em que muitas são peritas. Eu que o diga, que já algumas dessas passaram pelo meu instrumento de medida :P” (01.08.2007). Os restantes posts, cobrindo um leque de assuntos que vai de considerações sobre o funcionamento da repartição de finanças local à cor do equipamento alternativo da equipa de futebol do Benfica, denotam a mesma profundidade, rigor e elevação.

Um dos navios da expedição de Cabrillo, prestes a naufragar, numa gravura de Vicente Urrabieta publicada em 1849-54

Outro exemplo da ligeireza com que este livro foi elaborado está na pg. 279 e diz respeito a Cristóvão Colombo: “Não é por acaso que no seu túmulo ficou inscrita uma citação atribuída ao próprio: ‘Non confundar in aeternum!’”, isto é ‘Não seremos confundidos para sempre!’”. Acontece que “non confundar in aeternum” é, não uma “citação atribuída ao próprio”, mas simplesmente o último versículo do Te Deum.

O livro, apesar de cobrir vários séculos da História de Portugal (o presente artigo restringe-se ao período das Descobertas) e se estender por 477 páginas, não inclui bibliografia e apenas menciona pontualmente, ao correr do texto, algumas fontes. Estas são constituídas sobretudo por livros e artigos em websites e blogs de “investigadores” amadores (que poderiam, mais apropriadamente, ser designados por “curiosos”), quase nenhum deles com formação na área da História e com propensão para abraçar teorias excêntricas e esotéricas (os fãs de “segredos templários” estão generosamente representados). Quando surgem de historiadores, nota-se uma preferência por académicos “tresmalhados”, que defendem teorias ao arrepio do que é consensual na comunidade científica. Para se ter ideia do rigor e critério da pesquisa conduzida por José Gomes Ferreira basta mencionar que entre as fontes citadas por José Gomes Ferreira estão: o suplemento de lazer do semanário Sol (numa transcrição que se estende por duas páginas e meia, pg. 202-204); o tablóide britânico Daily Mail, conhecido pelo sensacionalismo, falta de rigor e bisbilhotice sobre figuras do jet set (pg. 227); o website do ramo português da Nova Acrópole, uma organização dedicada à promoção de “espiritualidades” de pendor New Age (pg. 375-76); O Jornal, publicação em língua portuguesa dirigida à comunidade emigrante de Fall River, no Massachusetts (pg. 103); o website Filorbis, uma “rede de sites temáticos” que tem ambições enciclopédicas (do anarquismo à epistemologia, passando por “globalização, planeta, guerras, fome, genocídios, ditaduras, barbárie”, o “etnocídio” de Olivença, a identidade de Colombo e “informação sobre a freguesia de Alvalade em Lisboa”), mas que tudo indica ser obra de uma única pessoa (pg. 284).

Mas o momento mais desconcertante do livro surge na pg. 264, quando, para respaldar as suas teorias sobre a identidade e motivações de Colombo, José Gomes Ferreira cita uma fala de Casaubon, o narrador do romance O Pêndulo de Foucault, de Umberto Eco, como se esta tirada (que, para mais, se insere num contexto narrativo pautado pela efervescência conspirativa e pelo sobre-aquecimento intelectual) exprimisse a posição pessoal de Eco – na qualidade de erudito, medievalista, semiólogo e filósofo – sobre a figura histórica de Colombo. Terá José Gomes Ferreira percebido que O Pêndulo de Foucault é uma verrinosa sátira ao mesmo tipo de especulações conspirativas e esotéricas que ele difunde em Factos Escondidos da História de Portugal? Terá noção de que poderia ele mesmo ser uma personagem de O Pêndulo de Foucault? Mais genericamente: será José Gomes Ferreira, um dos mais influentes e respeitados jornalistas do país e director-adjunto de informação de um dos canais televisivos de maior audiência, capaz de distinguir entre o que é dito ou pensado pelas personagens de romances e as convicções do seu autor? Será capaz de separar a ficção da realidade?

Umberto Eco em 1984, quatro anos antes da edição de O pêndulo de Foucault

Para lá das debilidades metodológicas, estruturais e conceptuais, o livro enferma também de graves falhas de natureza prática e comezinha: uma delas é que boa parte da argumentação de José Gomes Ferreira em prol da precedência das descobertas dos navegadores portugueses assenta na detalhada discussão de vários mapas dos séculos XV e XVI; ora, estes, que já de si de difícil leitura para os olhos modernos, são reproduzidos no livro em formato minúsculo, a preto e branco e com muito fraca qualidade, o que faz com que alguns deles sejam tão informativos quanto uma constelação de manchas de bolor. O livro também parece não ter sido alvo de um processo de revisão, uma vez que é muito repetitivo, com os mesmos argumentos e ideias a serem repisados uma e outra vez, por vezes quase palavra por palavra – e, como se isto não bastasse, as 11 páginas da secção 11.1 (“Só não vemos o que não queremos ver”) voltam a repetir, de forma condensada, tudo o que ficou para trás.

Outra falha de natureza prática que poderia ser apontada a Factos escondidos da História de Portugal é não incluir índice remissivo ou sequer índice onomástico, o que o torna praticamente impossível a sua consulta – mas, pensando melhor, quem quererá consultar um livro que usa as logorreias de bloggers anónimos como fonte de informação?

A conspiração contra Portugal

Em contraste com o crédito que dá a cibertagarelas anónimos e jornais tablóides, José Gomes Ferreira evidencia uma inegável sanha contra os “historiadores oficiais”. O livro está pejado de repetitivas catilinárias contra estes: são acusados de ignorarem todas as provas óbvias que contrariam a “História Oficial” e de promoverem uma conspiração de silêncio contra os navegadores portugueses e, em geral, contra o glorioso passado de Portugal. Acontece que o conceito de “História Oficial” de José Gomes Ferreira mistura coisas bem diversas: o imaginário popular e o senso comum, os manuais do ensino básico e secundário, os manuais e livros de referência usados no ensino superior, e os artigos elaborados por especialistas (professores e investigadores devidamente creditados) e publicados em revistas científicas, após passarem pelo crivo da peer review. Esta salgalhada é muito útil a José Gomes Ferreira para desacreditar toda a comunidade académica, imputando-lhe ideias que ela não perfilha, como a de que a viagem de Fernão de Magalhães tinha como propósito provar a esfericidade da Terra, quando na verdade esta ideia apenas subsiste entre as pessoas comuns com vagos e equívocos conhecimentos de História, não entre a comunidade dos historiadores.

O globo terrestre de Martin Behaim, datado de 1492-94, é o primeiro do seu género, mas as elites cultas da Europa estavam conscientes há muitos séculos de que a Terra era esférica

Nos séculos XV e XVI a coroa portuguesa esforçou-se por limitar a divulgação de informação sobre as navegações portuguesas, a fim de manter à distância as potências rivais na ignorância e retirar vantagens comerciais e estratégicas das rotas e territórios que descobrira – mas daí ao cenário de uma política sistemática de ocultação de descobertas e falsificação de mapas traçado por José Gomes Ferreira vai uma grande distância. José Gomes Ferreira também não explica como seria possível, nos séculos XV-XVI, impedir que, num universo de milhares de marinheiros, capitães, pilotos, cartógrafos, astrónomos, mercadores e operários envolvidos no apartelhamento dos navios e nas expedições, alguém desse com a língua nos dentes.

Mas, mesmo que esse segredo estrito tivesse vigorado por umas décadas, por que razão e de que modo teria sido perpetuado até aos nossos dias? Temerão os historiadores de hoje que o espectro de João II regresse da noite dos tempos para os degolar?

Possível retrato de João II de Portugal, por autor anónimo; a atribuição assenta na interpretação da legenda “Ioannes Quartus Portugalia Rex” como designando o 4.º rei da Dinastia de Avis

Não, explica José Gomes Ferreira, o que dita a presente conspiração de silêncio é que os historiadores estão em conluio com o establishment político. A reanálise da História causaria um “incómodo muito grande para o Ministério da Educação em Portugal”, que teria “de mudar todos os programas escolares e alterar todos os manuais de História para acomodar as novas teorias da descoberta da Austrália e das outras pré-descobertas feitas pelos portugueses” (pg. 243). Na verdade, seria um “incómodo” mínimo, já que os programas e os manuais escolares estão sempre a mudar, não para acomodar mudanças drásticas nos conhecimentos científicos, mas ao sabor das oscilações de mood e modas entre os pedagogos e burocratas do Ministério da Educação e em resultado da necessidade de cada novo ministro de desfazer o que foi feito pelo anterior, só para mostrar que possui ideias próprias e determinação.

José Gomes Ferreira avança também a tese de que a conspiração de silêncio resulta da abjecta subserviência de Portugal aos nossos parceiros internacionais: “Imaginemos […] os problemas diplomáticos que esta mudança [i.e., o reconhecimento integral dos feitos da navegação portuguesa] representaria para o presidente da República, o ministro dos Negócios Estrangeiros, outros membros do Governo, os embaixadores portugueses no exterior [haverá “embaixadores portugueses no interior”?], ao terem de passar a defender oficialmente que não foram os ingleses nem sequer os holandeses que descobriram a Austrália na Era Moderna”.

Mestre da navegação ou da auto-promoção? James Cook (aqui num retrato de 1776 por Nathaniel Dance-Holland) chegou à Austrália 250 anos depois dos portugueses e mesmo assim desfrutou (ainda desfruta) da glória de a ter descoberto

Na pg. 447, José Gomes Ferreira insiste nas gravíssimas consequências da reapreciação da história dos Descobrimentos à luz das suas teorias (isto é, da verdade): “Percebo perfeitamente a necessidade de não mostrarmos hostilidade diplomática contra o mais antigo aliado europeu e Atlântico, o Reino Unido, ou a inibição em ousar obrigar [negrito meu] os Estados Unidos ou o Canadá, a Austrália, a França, a Itália e a Holanda a rever os seus próprios livros de História. Qualquer voto destes países nas instâncias internacionais como a ONU, o FMI, o Conselho Europeu ou o Conselho de Governadores do BCE, tem demasiada importância para poder ser perdido por causa de uma voluntariosa reinterpretação da História de Portugal que implique ao mesmo tempo uma reinterpretação das Histórias Oficiais de cada um destes países”. São palavras que deixam antever um cenário tenebroso: os Países Baixos, furibundos com a substituição de Willem Janszoon por Cristóvão de Mendonça no papel de descobridor oficial da Austrália, a boicotar a aprovação do Programa de Recuperação e Resiliência apresentado pelo Governo português; ou Espanha, abespinhada por Portugal insistir em que João Rodrigues Cabrilho era natural da Califórnia sesimbrense, a fechar comportas de barragens e a deixar o caudal do Tejo reduzido a um fio; ou Itália e Reino Unido, despeitados por verem os louros da descoberta do Canadá, antes outorgados a Giovanni Caboto/John Cabot serem arrebatados por João Vaz Corte Real, a atribuir zero pontos à canção representante de Portugal no Festival da Eurovisão.

João Vaz Corte Real, capitão donatário de Angra e alegado descobridor da Terra Nova, numa estátua de gesso realizada em 1948 por Canto da Maia a partir de um projecto (nunca executado) de Cotinelli Telmo para uma estátua do navegador em grande dimensão a instalar no jardim junto da Torre de Belém. A estátua encontra-se hoje no núcleo do Museu de Angra do Heroísmo que funciona na Igreja de Nossa Senhora da Guia, junto ao Convento de São Francisco de Angra

Porém, atendendo ao pragmatismo e calculismo que regem as relações internacionais (e, já agora, à insignificância de Portugal no Concerto das Nações), é muito provável que os outros países estejam a borrifar-se para a versão dos eventos de há 500 anos em que os portugueses escolhem acreditar – desde que o revisionismo histórico não dê ensejo a reclamações territoriais ou a pedidos de indemnização, cada nação é livre de alimentar as fantasias históricas que bem entenda. Afinal de contas, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa proclama amiúde para quem o queira ouvir que os portugueses são “o melhor povo do mundo”, sem que os governantes de outro países lhe exijam uma retractação, lhe esfreguem no nariz as estatísticas e os factos que o desmentem objectivamente ou dêem sequer o mais leve indício de o ter ouvido.

Quanto à ideia de que os EUA – ou qualquer outro país – seriam “obrigados” a rever os seus livros de história na eventualidade de a academia portuguesa ou o Estado português subscreverem as teorias explanadas neste livro, só pode decorrer de uma percepção completamente irrealista das relações internacionais.

Na pg. 224, em apoio da sua visão empolada da repercussão da “reinterpretação das Histórias Oficiais”, José Gomes Ferreira cita o jornalista Peter Trickett, que afirma que “a prova de um naufrágio de um barco português do século XVI [em águas australianas] de certeza originaria uma comoção internacional” – digamos que seria uma “comoção internacional” de grau 1, numa escala em que uma unha encravada num dos rapazes dos BTS atinge o grau 5, a mudança da cor de cabelo de Billie Eilish o grau 7 e a transferência de José Mourinho para um novo clube de futebol o grau 9. Os fãs de teorias conspirativas vivem tão obcecados com o seu minúsculo e bizarro mundo que são levados a crer que o mundo exterior partilha das suas obsessões. São a versão adulta do “headbanger” de 15 anos para quem a dissolução da sua banda favorita de doom metal estónio é o acontecimento mais importante do ano.

Mas pode perguntar-se: mesmo admitindo, por absurdo, que o Governo português teme terríveis represálias internacionais por anunciar que acredita numa versão alternativa da História, por que haveriam os historiadores portugueses de sentir-se obrigados a conformar-se a essa crença? Vivemos há 47 anos num país democrático e as universidades possuem autonomia, os seus professores são livres de ensinar o que bem entenderem, não há polícia política a vigiar as reuniões das suas comissões pedagógicas e os seus investigadores não precisam de submeter os seus livros, artigos e comunicações a uma comissão de censura controlada pelo Governo. José Gomes Ferreira não esclarece este enigma no livro, mas fê-lo em entrevista ao programa Prova Oral, na Antena 3 (a 20.05.2021), destinada a promover este seu livro: segundo ele, os historiadores e investigadores são pagos pelo Estado e temem que a sua carreira possa ser comprometida ou até destruída se se desviarem da “História Oficial” endossada pelo Governo português. Só não adiantou se é ao Ministro do Ensino Superior que cabe a definição da “História Oficial”. Seja como for, a conclusão é óbvia: os historiadores em Portugal estão tão manietados como no tempo do Estado Novo e talvez só na Coreia do Norte exista um tal condicionamento da actividade dos historiadores.

Mas quem sabe se não será apenas o temor de ser prejudicado em termos de remuneração e carreira que faz todos os historiadores portugueses serem cúmplices desta colossal cabala. Acontece que a busca de José Gomes Ferreira pelo túmulo de Filipa Moniz Perestrello, com quem Colombo se casou em 1479, leva o autor à Igreja do Carmo, em Lisboa, onde o descobre em estado de completo abandono e intencionalmente danificado, “como se o autor do ataque quisesse esconder a verdadeira identidade de quem estava ali sepultado”. Quando aborda uma funcionária do museu e pergunta “porque é que o túmulo não estava assinalado nem sequer com uma simples placa indicativa, a senhora fez um silêncio que compreendi perfeitamente. Isso teria de ser uma decisão superior. Naquele momento senti um forte arrepio, apesar do intenso calor de Junho. Acabara de confirmar, por testemunho directo, a tese de alguns investigadores portugueses de que existiu, e ainda existe, uma campanha em curso para destruir e apagar deliberadamente todas as provas, documentos, indícios, locais, construções, monumentos e obras de arte que estiveram relacionados com a vida de Cristóvão Colon em Portugal” (pg. 30).

A Capela da Piedade, na Igreja do Carmo, onde está sepultada Filipa Moniz Perestrello

Este trecho transporta-nos de imediato para os livros de um colega de profissão de José Gomes Ferreira: também nos thrillers esotéricos de José Rodrigues dos Santos há sempre um momento em que o intrépido, inquisitivo e perspicaz cripto-analista Tomás de Noronha vai a seguir uma pista e se depara, subitamente, com um silêncio eloquente ou um sinal inquietante, que o fazem perceber que, nas sombras, alguém muito poderoso está a ficar apreensivo ou irritado com a sua bisbilhotice. É a altura em que o protagonista, embora corajoso, “sente um forte arrepio apesar do intenso calor de Junho”, e o leitor com experiência em obras deste género sabe que é garantido que, passadas poucas páginas, ele estará a fugir das balas, das adagas, das zarabatanas envenenada e dos mísseis teleguiados dos sicários de uma sociedade secreta de âmbito planetário e desígnios sinistros. Quem sabe que riscos terríveis ameaçam hoje o autor de Factos escondidos da História de Portugal? Talvez esteja já nas mãos de um hitman de riso escarninho a cápsula de polónio para adicionar à sua chávena de chá, ou um empregado de lavandaria se prepare para colocar novichok nas suas cuecas…

A batalha pela justiça histórica

José Gomes Ferreira não aspira apenas reescrever a História de Portugal e do Mundo no plano das palavras e dos conceitos vastos e abstractos – apresenta também propostas destinadas a serem materializadas. A mais detalhada é o Roteiro Colon, que inclui 19 (dezanove) pontos e multiplica estátuas, memoriais, placas, percursos pedonais, casas-museu e mausoléus, espalhados por Portugal Continental, Açores e Madeira – mas nem um em Itália, já que José Gomes Ferreira não dá crédito à origem genovesa de Colombo/Colon consagrada na “História Oficial”. No seu plano, todos estes pontos serão dotados de textos explicativos “em português e pelo menos numa língua estrangeira, o inglês”, que darão a conhecer os feitos de Colombo. É desconcertante que José Gomes Ferreira sugira este investimento na promoção de Colombo, quando antes lamentou a injustiça de Colombo ser visto em todo o mundo como o descobridor da América, ofuscando as descobertas dos portugueses que o precederam. É certo que José Gomes Ferreira acredita que Colombo nasceu em território português e que a sua missão ao serviço de Espanha foi, na verdade, uma missão secreta em prol dos interesses portugueses, mas não deixa de ser estranho que o escolha para ser o herói deste roteiro.

Uma afronta ao Roteiro Colon proposto por José Gomes Ferreira: A casa em Génova onde alegadamente Cristoforo Colombo terá passado a sua infância

Mais à frente (pg. 465), José Gomes Ferreira salta para outro patamar de ambição, afirmando que “é preciso construir um centro de interpretação da História de Portugal”, cujos propósitos, abordagem e meios detalha ao longo de seis páginas (onde aproveita para distribuir mais algumas estátuas de navegadores pelo país); e uma vez que as ideias para esta imponente obra já aqui estão delineadas de forma tão sagaz e completa e “financiamento privado também não me parece que falte, uma vez que o mercado potencial é grande” (ou seja, José Gomes Ferreira também já tratou dos estudos de mercado e da análise de viabilidade económica do projecto), “só falta mesmo a coragem política para as entidades públicas legalmente habilitadas aceitarem e licenciarem a construção”.

Depreende-se daqui que, se tal centro não for construído, será apenas devido à tibieza dos políticos – e é provável estes se sintam mais inclinados a seguir a corrente dominante, que tem sentido oposto. No Ocidente, é hora de o homem branco se mortificar pelo sofrimento e devastação que infligiu aos povos de África, das Américas, da Ásia e da Oceânia pelo menos desde o Renascimento e de pedir desculpa às vítimas dos seus crimes; é hora, não de construir roteiros e centros interpretativos destinados a glorificar opressores e esclavagistas, mas de apear as suas estátuas e fazer implodir os monumentos que os celebram – a erguerem-se memoriais, serão às vítimas do colonialismo europeu (ver em Escravatura: Culpa, ressentimento e histórias mal contadas e México vs. Espanha: Quanto séculos são precisos para apagar esta mágoa?).

Ao longo do livro, José Gomes Ferreira vai lançando sucessivas farpas contra as revisões “politicamente correctas” da História e o derrube de estátuas de europeus hoje vistos como colonialistas, racistas ou esclavagistas e no final do livro (pg. 474-77) volta a abordar o assunto. Admite que o passado de Portugal está “semeado de miséria humana e de crimes, dos quais as matanças sem justificação, o comércio de escravos, os saques e as pilhagens foram certamente os piores”, mas alega que existe também “um passado de grandeza humana, de generosidade, de empenhamento e de entrega ao País”, para concluir que “sendo a História o que é […] ninguém pode ter a pretensão de a querer mudar. Simplesmente aconteceu”, ideia que entronca na epígrafe (de sua autoria?) do livro: “Os portugueses não têm de pedir desculpa pela História de Portugal”.

José Gomes Ferreira parece não se dar conta da contradição em que cai: afirma que “a História é o que é”, o que pressupõe uma soma nula em termos morais, mas depois pesa os lados negativos e positivos da História de Portugal e conclui que aos segundos excedem os primeiros e que, portanto, há motivos para celebração e exaltação. A História não deve ser motivo de orgulho nem de vergonha, mas antes fonte de ensinamentos e matéria para reflexão, para que povos e governantes não cometam novamente os mesmos erros.

Faro Colón, farol-museu-mastaba erguido em 1992 e destinado a celebrar Cristóvão Colombo e a albergar os seus (alegados) restos mortais, em Santo Domingo, República Dominicana. Enquanto há muita gente na América apostada no derrube de estátuas de Colombo, a República Dominicana escolheu exaltar a sua memória com um monumento em estilo egípcio-estalinista

O autor apela à compreensão e indulgência do leitor

Estando consciente de que a abordagem à História que faz em Factos escondidos da História de Portugal está longe ser canónica, José Gomes Ferreira apresenta, em jeito de posfácio, uma “Justificação de motivos do autor”. Começa por admitir que citou “muitas vezes a Wikipédia, sites e blogues que não são considerados relevantes nem sequer fidedignos pela academia e pelos investigadores e historiadores oficiais”, mas alega que hoje não é possível “ignorar e desprezar as novas fontes de informação e meios de comunicação online”.