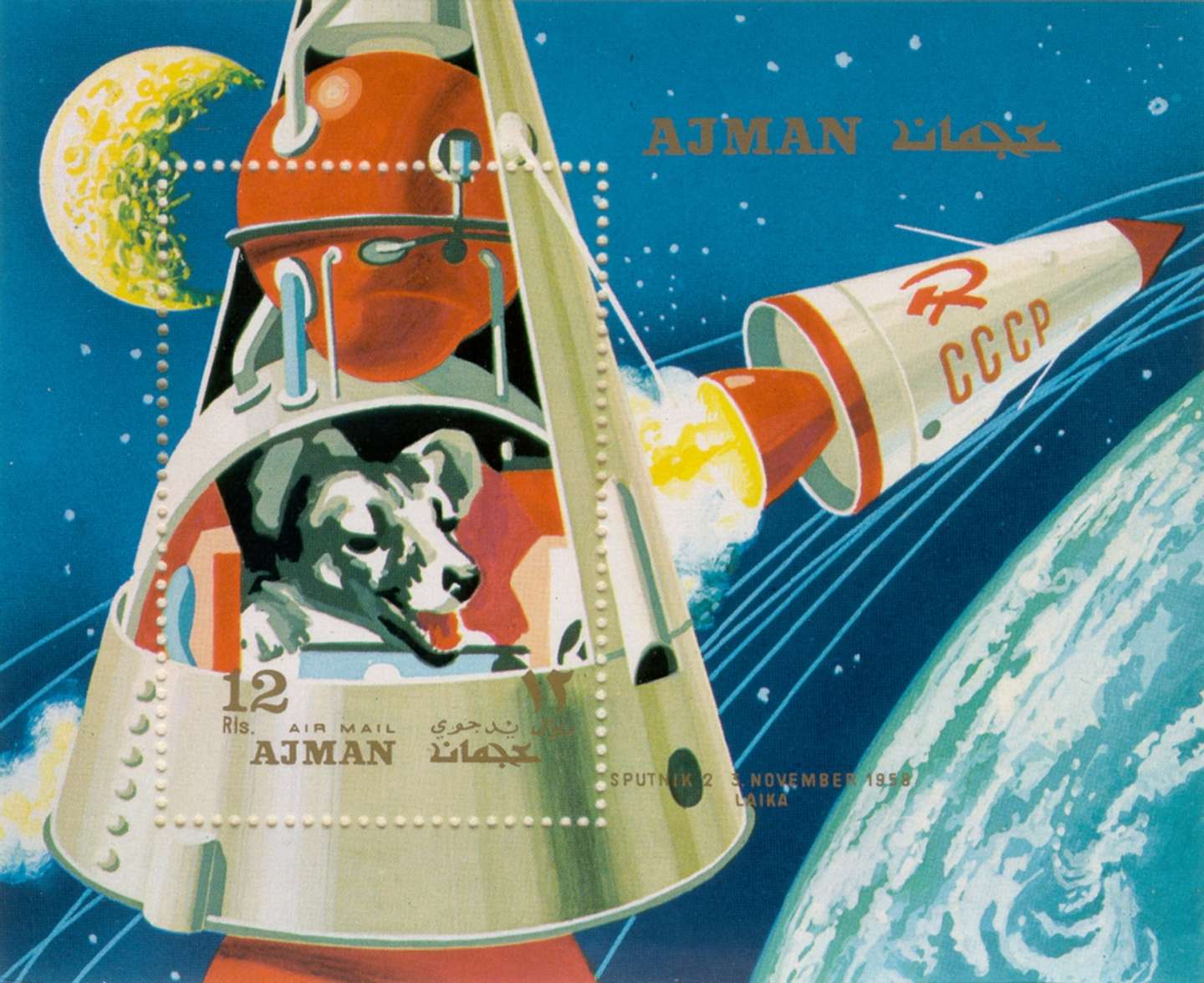

É difícil imaginar um fim mais atroz: sufocar muito, muito lentamente, na solidão do espaço, dentro de uma cápsula metálica demasiado acanhada para permitir movimentos. Assim morreu o primeiro ser vivo a orbitar a Terra, Laika, uma rafeira apanhada nas ruas de Moscovo e convertida em heroína nacional da URSS.

Na altura, a propaganda soviética fez crer que Laika tinha sobrevivido em órbita durante seis dias (durante os quais os jornais publicaram relatórios confirmando a sua boa saúde), após o que teria morrido de falta de oxigénio; outras versões mencionaram eutanásia mediante injeção ou um veneno na comida. Na verdade, Laika apenas sobreviveu sete horas e morreu devido ao sobreaquecimento.

Mas o mais relevante neste episódio não é a causa de morte nem o tempo de sobrevivência: é que a morte não se deveu a qualquer falha. Embora os comunicados oficiais que exaltavam mais este triunfo soviético o tenham omitido, o Sputnik 2 em que Laika foi enviada para o espaço, a 3 de Novembro de 1957, nunca esteve destinado a regressar à Terra.

A URSS já tinha enviado vários cães para voos suborbitais e recuperara-os vivos – os primeiros foram Dezik e Tsygan, em Julho de 1951. Houve baixas, mas a maioria dos muttniks (o nome pejorativo que lhe deram os americanos, a partir de mutt, rafeiro) sobreviveu e as cadelas Malyshka, Kozyavka e Albina, lançadas em 1956, regressaram em tão bom estado que até deram à luz cachorrinhos saudáveis.

A 4 de Outubro de 1957, a URSS deu um passo em frente: colocou em órbita o Sputnik 1, que não estava capacitado para desempenhar outra função para lá de emitir regularmente um sinal de rádio, mas cujo singelo “beep” foi suficiente para deixar em pânico o mundo ocidental e, em particular, os EUA. Agora era inquestionável: os soviéticos tinham sido os primeiros a colocar um artefacto em órbita e estavam à frente na corrida pelo espaço.

Nikita Khrushchev, inebriado pelo sucesso do Sputnik 1, não quis deixar arrefecer o ímpeto: o 40.º aniversário da Revolução de Outubro comemorar-se-ia a 7 de Novembro (um desfasamento de calendários entre a Rússia de 1917 e o resto do mundo explica a contradição) e nada seria mais adequado para o festejar do que o lançamento de um segundo satélite, que, para maior humilhação dos EUA, transportaria um passageiro.

O que quer dizer que os engenheiros espaciais tiveram um mês para conceber e construir o engenho que iria transportar Laika e, obviamente, nem sequer consideraram a possibilidade de regresso. Apenas tomaram as providências para assegurar à infortunada passageira dez dias de ar, comida e água – cuidados que um erro de cálculo quanto à dissipação de calor no habitáculo haveria de tornar desnecessários.

Mesmo sem que se soubesse que o destino de Laika estivera fixado de antemão, a morte da cadela suscitou grande comoção (acicatada pelo clima de Guerra Fria) junto das associações protetoras de animais no Ocidente e teve ampla repercussão na imprensa – uma indignação que pode ser vista como ingénua, já que dificilmente se poderia esperar que um regime que matou muitos milhões dos seus cidadãos vacilasse na altura de sacrificar um cão, e hipócrita, já que também no Ocidente se matavam (e matam) animais em nome do progresso científico e de causas bem menos nobres.

O lado sinistro do destino de Laika desvaneceu-se com o tempo e com a proliferação da iconografia cute e heroica criada em seu torno pela propaganda soviética e pela máquina publicitária ocidental, que imortalizaram a cadela em cartazes, cromos, caixas de fósforos e todo o tipo de merchandising imaginável (pode obter-se uma generosa panorâmica da cornucópia gráfica associada a Laika e à cinquentena de muttniks do programa espacial soviético no livro Soviet Space Dogs, de Olesya Turkina). Esta versão edulcorada da história de Laika reflecte o zeitgeist dos 50s e a tendência para rodear a exploração espacial de uma aura aprazível e lúdica.

Na viragem dos anos 50-60, a conquista do espaço inflamou as imaginações – os rápidos progressos realizados (aos muttniks sucedeu, em Abril de 1961, Yuri Gagarin, o primeiro homem em órbita) alimentaram os sonhos mais loucos: bases lunares, extração de minérios na cintura de asteroides, missões tripuladas a Saturno impelidas pelo vento solar, centrais solares em órbita enviando para a Terra feixes de energia concentrada capazes de satisfazer todos os nossos apetites consumistas.

Um anúncio de 1959 da Douglas (à data, a grande rival da Boeing no setor aeronáutico e espacial) assegurava que os seus engenheiros estavam “a tecer os novos casulos para os viajantes espaciais de amanhã” e imaginava humanos “a viver e trabalhar em segurança a milhares de quilómetros do seu planeta natal”. Um anúncio da mesma companhia, em 1960, perguntava “Quanto estaria disposto a gastar para passar férias na Lua?” e estabelecia esta comparação: “Quando apenas os exploradores se aventuravam a internar-se em África, poucos seriam capazes de antevê-la como um destino turístico. O Espaço Exterior está hoje numa posição similar.” Não tardaria que, graças à energia nuclear e ao desenvolvimento dos foguetões, o “cidadão médio” pudesse gozar férias na Lua “pelo preço que hoje paga por uma caçada ao tigre ou por um safari em África”.

200.000 a caminho de Marte

Estas bravatas podem merecer hoje um sorriso trocista e ser atribuídas à crença ingénua no poder ilimitado da tecnologia e ao irreprimível otimismo da América do pós-guerra. Porém, ainda que tenhamos percebido que afinal o automóvel movido a energia nuclear, os patins a jato e a mochila-foguete não estavam ao virar da esquina, continuamos, no século XXI, inexplicavelmente disponíveis para embarcar nas mais delirantes fantasias que envolvam viagens espaciais, como atesta o facto de o projeto Mars One, que planeia estabelecer uma colónia em Marte em 2023, ter recebido 200.000 candidaturas.

O projeto, com sede na Holanda, tem como mentor e principal financiador o empresário holandês Bas Lansdorp, e recebeu, em 2014, o apoio da DSP (Darlow Smithson Productions), uma divisão da Endemol, a empresa que deu ao mundo o programa de TV Big Brother. O dinheiro a investir provirá de anunciantes (iremos ver o logótipo da Apple nos bungalows marcianos, o da Zara nos fatos espaciais?) e, sobretudo, das receitas de um programa de reality TV que transmitirá em direto o processo de seleção e treino dos astronautas, a vida a bordo durante a viagem e o quotidiano na colónia marciana, como se a rotina de gente banal e ociosa encafuada dentro de uma lata de sardinhas no espaço ou num cubículo rodeado da ressequida e glacial desolação marciana pudesse ser mais rica e excitante do que a rotina de gente banal e ociosa encafuada num estúdio da Endemol num subúrbio de Roterdão ou Lisboa.

Os 200.000 candidatos já foram alvo de uma primeira filtragem e reduzidos a 705, a partir dos quais, mediante entrevistas e testes de grande exigência, deverão constituir-se seis grupos de quatro astronautas. Após uma missão não tripulada prevista para 2017-18, a primeira equipa partirá em 2022, seguidos por mais quatro em 2025, de forma que em 2033 já estarão estabelecidos no planeta vermelho 20 colonos, presumindo que não tiveram um dos infaustos destinos previstos por Ray Bradbury nas Crónicas Marcianas – num deles o primeiro astronauta terráqueo é morto mal põe pé em Marte por um marciano ciumento que está farto de ouvir a esposa relatar-lhe os sonhos que tem com um alienígena bem-parecido e atlético que desce dos céus.

Não é provável que tenham sido as Crónicas Marcianas a inspirar os 200.000 candidatos, antes a aceitação generalizada do imaginário dominantemente pueril da ficção científica (em que Bradbury representa meritória exceção), aliada à completa inconsciência das dificuldades e riscos das viagens interplanetárias. Estas cobaias nem sonham que a experiência para que se oferecem estará bem mais distante de Star Trek do que de Se Isto É Um Homem e que a possibilidade de lhe sobreviver será muito inferior à de sobreviver em Auschwitz-Birkenau. Os voluntários seriam menos entusiásticos se tivessem em atenção um detalhe: Bas Lansdorp, o motor do projeto, deixou estabelecido que não faria parte das tripulações.

O facto de as notícias sobre o Mars One serem reproduzidas nos media de forma acrítica e até em tom aprovador e positivista, é uma boa medida da abissal ignorância do público, jornalistas e até cientistas sobre viagens espaciais e sobre as condições extremamente adversas que a vida encontra fora da superfície da Terra. Poucos parecem estar conscientes de que, comparados com Marte, a Antártida profunda ou o cume do Everest são lugares aprazíveis, ou de que se alguma coisa correr mal (e há tantas coisas que podem correr mal numa missão destas) não poderão pedir ao Scotty de Star Trek para os teleportar para casa.

O bilionário britânico Richard Branson à janela de uma réplica de um Virgin Galactic, em Julho de 2012. Nessa altura, Bronson afirmou que o primeiro voo orbital iria acontecer em 2016 (foto: Adrian Dennis/AFP/GettyImages).

E mesmo que estes incautos exploradores escapassem ao destino provável de uma morte tão atroz como a de Laika – assados em lume brando ou congelados, sufocando ou morrendo de fome ou de sede, fechados dentro um contentor, no espaço ou em Marte – é evidente que subestimam o efeito letal que o tédio pode ter sobre quatro pessoas encerradas num espaço exíguo e sem nada para fazer durante os 400-450 dias que durará em média uma viagem de ida e volta a Marte (e mais vale nem considerar o que espera os colonos que se instalem no planeta).

Mas nem é preciso pensar num destino tão remoto e perigoso como Marte para nos darmos conta da leviandade com que as viagens espaciais são encaradas – basta ficarmos pelas órbitas de baixa altitude em torno da Terra. O turismo espacial proposto pela Virgin Galactic, idealizado por Richard Branson (um adolescente que nunca cresceu) e cofinanciado pela Aabar Investments, um fundo soberano do Abu Dhabi (gente sempre pronta a dissipar dinheiro em empreendimentos ostentatórios e de contornos futuristas), não se destina ao “cidadão médio” previsto nos anúncios da Douglas e é bem mais dispendioso que “uma caçada ao tigre ou um safari em África” (começou por custar 200.000 dólares por pessoa e passou para 250.000).

Por outro lado, é um projeto cujas dificuldades técnicas e logísticas são uma brincadeira de crianças quando comparadas com uma viagem a Marte. E, todavia, embora em julho de 2008 Branson tenha anunciado que o primeiro voo teria lugar dentro de 18 meses, o desenvolvimento das naves entrou num impasse, os calendários foram sucessivamente revistos e os contratempos foram acumulando-se, culminando no acidente de Outubro de 2014 que matou um piloto de testes e deixou outro gravemente ferido.

A 31 de Outubro de 2014, a Virgin Galactic SpaceShip 2 despenhou-se no deserto do Mojave. Um piloto morreu e o outro ficou gravemente ferido (foto: Sandy Huffaker/Getty Images).

Esta sucessão de acontecimentos deveria causar apreensão entre os 700 milionários e estrelas do cinema e da pop que reservaram bilhete, entre os quais se contam Tom Hanks, o inevitável casal Brangelina, Ashton Kutcher (depois dos vira-latas de Moscovo, os lulus de regaço de Beverly Hills), Katy Perry, Lady Gaga (que já anunciou, hélas!, que irá cantar a partir do espaço), Justin Bieber (que pretende filmar um videoclip em órbita – desafiando as convenções internacionais contra a proliferação de lixo espacial) e até Stephen Hawking, cuja formação científica e inteligência deveriam tornar-lhe evidente o caráter errático e amadorístico do projecto de Branson.

Mas nem sequer o acidente de outubro passado foi bastante para suscitar desistências, embora seja seguro que estas surgirão em massa assim que a primeira celebridade desaparecer num clarão fulgurante ou regressar à Terra convertida em torresmo.

A peculiar condição do homem do século XXI, ávido de novas experiências e conquistas e depositando fé ilimitada nas capacidades da ciência para o libertar do ennui existencial, mas voltando a deparar-se com este a cada novo patamar de progresso, foi cruel e lucidamente retratado por um poeta português:

Tu, que descobriste o Cabo da Boa Esperança

e o Caminho Marítimo da Índia

e as duas Grandes Américas,

e que levaste a chatice a estas terras

e que trouxeste de lá mais Chatos pr’ aqui

e qu’ inda por cima cantaste estes Feitos…

Tu, qu’inventaste a chatice e o balão,

e que farto de te chateares no chão

te foste chatear no ar,

e qu’inda foste inventar submarinos

pra te chateares também debaixo de água…

Tu, que tens a mania das Invenções e das Descobertas

e que nunca descobriste que eras bruto,

e que nunca inventaste a maneira de o não seres…

Tu consegues ser cada vez mais besta

e a este progresso chamas Civilização!

Estas linhas foram escritas por José de Almada Negreiros, em A Cena do Ódio, e datam de 1921.