Índice

Índice

Como alerta António Moura dos Santos, na introdução à entrevista ao historiador britânico Peter Frankopan, publicada no Observador a 23.06.2024 (Peter Frankopan e a História escrita pelo clima), o título dado em Portugal ao mais recente livro de Peter Frankopan, A história do mundo: Do big bang até aos dias de hoje (editado pela Crítica e vertido para português por Luís Santos), “trai em parte o intuito explicitado no título original”, que é The Earth transformed: An untold history (“A Terra transformada: Uma história por contar”). O texto na contracapa da edição portuguesa corrige o sentido do título e dá uma ideia mais aproximada das intenções do autor: é “uma história original que revela como as mudanças climáticas moldaram dramaticamente o desenvolvimento e o desaparecimento das civilizações, […] [como] os esforços para compreender e manipular o clima têm uma longa história […] [e como] a nossa própria espécie moldou as condições terrestres, oceânicas e atmosféricas”.

É um escopo mais restrito do que o expresso no título português, mas, ainda assim, é tremendamente ambicioso e difícil de empacotar num livro, mesmo que este tenha cerca de 700 páginas. Se dermos crédito à imprensa britânica, Frankopan saiu-se triunfalmente do desafio: o livro foi eleito pelo venerando The Times como o melhor livro de História de 2023, figurou nas listas de melhores livros do ano de publicações prestigiadas como BBC History Magazine, Financial Times, The Guardian, The Independent e The Sunday Times e foi cumulado de elogios pelas publicações Economist, Geographical, History Today, New Scientist, The Observer, Prospect, The Spectator e Times Literary Supplement. O Financial Times resumiu assim a proeza: “A humanidade transformou a Terra; Frankopan transforma a nossa compreensão da História”.

Não se via uma excitação tão intensa e tão unânime na imprensa cultural britânica desde que, há 30 anos, foi publicado o álbum de estreia dos Oasis – e, tal como no caso da banda dos manos Gallagher, o alvoroço é injustificado.

A capa da edição portuguesa de “A História do Mundo”, de Peter Frankopan (Crítica)

Desbravando caminhos já trilhados

Peter Frankopan (n.1971) é uma figura proeminente entre os historiadores da Idade Média e é visto como autoridade em assuntos como o Império Bizantino e as relações entre Islão e Cristandade. A sua fama estendeu-se para lá do meio académico com obras de divulgação histórica que se tornaram best-sellers, como A Primeira Cruzada: O apelo do Oriente (edição original de 2012, tradução portuguesa editada pela Crítica em 2023), As rotas da seda: Uma nova história do mundo (2015, edição ilustrada em 2018, editada pela Minotauro em 2021) e As novas Rotas da Seda: O presente e o futuro do mundo (2018, editada pela Relógio D’Água em 2019).

Estes antecedentes não deixavam antever que Frankopan se abalançasse na escrita de um livro tão ambicioso e abrangente numa matéria – as relações entre clima, ecologia e civilização ao longo dos tempos – afastada da sua área de especialização e que, para mais, tivesse a pretensão de apresentar a obra como uma “história por contar”, sugerindo que nada similar fora feito antes. A imprensa cultural britânica parece ter acreditado na “narrativa” de A história do mundo ser um livro pioneiro: por exemplo, no Daily Mail, Antony Beevor elogiou o livro por ser “o primeiro relato abrangente da relação da humanidade com o mundo natural, nas vertentes do clima e do ambiente” e acrescentou: “Se este livro não for capaz de nos fazer pensar, nenhum outro o fará. A história do mundo dificilmente poderia ser mais oportuna”.

Beevor é um notável historiador e legou-nos numerosas obras de divulgação histórica de mérito, mas o facto de a sua área de especialização ser a II Guerra Mundial talvez o tenha distraído do facto de, ao longo do último quarto de século, terem sido publicadas várias obras de divulgação com tema análogo ao de A história do mundo, como sejam Floods, famines and emperors: El Niño and the fate of civilizations (1999), The Little Ice Age: How climate made history 1300-1850 (2000) e The Great Warming: Climate change and the rise and fall of civilizations (2008), os três por Brian Fagan; Blame it on the rain: How the weather has changed history (2006), por Laura Lee; The winds of change: Climates, weather, and the destruction of civilizations (2006), por Eugene Linden; Dirt: The erosion of civilizations (2007) por David R. Montgomery; A new green history of the world: The environment and the collapse of great civilizations (1994, edição revista em 2007) por Clive Ponting; ou Volcanoes in human history: The far-reaching effects of major eruptions (2002), por Jelle Zellinger de Boer & Donald Theodore Sanders. E mesmo que Beevor – tal como os restantes críticos literários britânicos – tivesse passado ao lado destas obras, é impossível que não se tenha apercebido de Collapse: How societies choose to fail or survive (2005), de Jared Diamond, que foi um best-seller e suscitou ampla discussão (e teve tradução portuguesa, pela Gradiva).

“O Dilúvio” (1834), por John Martin

Uma enxurrada de informação avulsa

O facto de A história do mundo não ser o primeiro livro na sua área não impediria, claro, que pudesse dar contributo valioso para melhorar a compreensão das relações entre clima, ecologia e civilização. Porém, o livro é uma massa informe de informação desgarrada, respigada em largas centenas (milhares?) de estudos científicos, cada um dos nacos sintetizado e comprimido até caber em meia dúzia de linhas (nem sempre inteligíveis). Apesar da diversidade de assuntos, épocas e geografias, o livro produz o efeito de um salmodiar monótono, que, longe de revelar padrões e mecanismos e proporcionar iluminação ao leitor, produz um efeito entorpecente. Agora é um estudo nos sedimentos do Mar Vermelho que indica “alterações ambientais ocorridas por volta de 2200 a.C. que foram associadas a alterações na Oscilação do Atlântico Norte, à variabilidade solar, ou talvez a ambas”, depois são “corais fossilizados encontrados ao largo da Costa de Omã [que] mostram temporadas prolongadas de tempestades de poeiras de inverno, as quais foram associadas a prováveis catástrofes agrícolas na Mesopotâmia”, logo a seguir é “o aumento nas concentrações de magnésio no registo estalagmítico da gruta de Gol-e-Zard, no Irão, datadas com bastante precisão graças a análise por urânio-tório [que] dá-nos conta de um longo e difícil período de aridez que durou vários séculos” (tudo isto na pg. 124).

E assim vai Frankopan saltitando pelo mundo, relatando episódios de seca no Médio Oriente, morte de gado no Egipto, tufões na Coreia, cheias no vale do Indo, chuva persistente e perda de colheitas na Europa, matilhas de icebergs invadindo o Atlântico Norte, revoltas de camponeses esfomeados na China, cidades abandonadas no México – enfim, um interminável e soporífero filme-catástrofe obtido pela colagem de milhares de factóides climático-meteorológicos muitos deles de fiabilidade incerta ou até contraditados por outros estudos, que poderão ou não ter ditado o curso da História. Para explicar os colapsos civilizacionais do passado invocam-se períodos de chuva a mais ou de chuva a menos e de calor opressivo ou de frio glacial, hipoteticamente induzidos pela Oscilação do Atlântico Norte, pela maior ou menor intensidade da radiação solar, por El Niño, por La Niña, pelos ciclos de Milanković, pela erupção de um vulcão na Islândia, nas Filipinas ou no Kamchatka, por o Criador ter acordado com azia, ou pela resultante de todos estes factores.

A quinta praga do Egipto (pestilência do gado), por William Turner, 1800

Ao fim de centenas de páginas desta ladainha, o leitor sente-se meio nauseado e tão esclarecido sobre alterações climáticas como quando abriu o livro. As principais conclusões que o leitor pode extrair de A história do mundo são de natureza genérica e vaga: 1) O clima da Terra variou imenso ao longo da sua história; 2) As alterações climáticas podem ter expressão diferente em diferentes regiões do planeta; 3) As alterações climáticas podem ter contribuído para a ascensão e declínio de algumas civilizações; 4) A actividade humana tem vindo a contribuir para alterações na ecologia e nos padrões climáticos; 5) Esse efeito antrópico tornou-se mais notório com o progresso tecnológico e o incremento da população humana e do consumo per capita de bens e serviços. Tudo isto é conhecido há muito tempo, era escusado ter escrito 650 páginas de texto – mais uma cinquentena de páginas de “periféricos” – para o revelar.

Antony Beevor considera que a publicação de A história do mundo “dificilmente poderia ser mais oportuna”, mas talvez o adjectivo “oportunista” seja mais adequado: as alterações climáticas converteram-se em tema da moda e ganharam lugar cativo nas angústias dos cidadãos, nos discursos dos políticos e na comunicação das empresas, pelo que também os académicos na área das humanidades têm vindo a movimentar-se para reivindicar parte do protagonismo e dos financiamentos associados a tão candente problemática. Claro que nada impede um historiador ou um antropólogo de redigir uma obra pertinente e válida sobre as relações entre ecologia, clima e civilização, mas A história do mundo produz impressão bem diferente: sugere que um proeminente professor universitário encarregou os seus assistentes de rastrear uma larga amostra de publicações científicas sobre este tema e de reduzir cada uma delas a uma micro-sinopse e de que esta imensa mole de informação foi vertida para dentro de um livro, sem preocupações de lhe conferir coerência e inteligibilidade e sem criar um arco narrativo ou uma linha de argumentação, contando que a reputação do académico que assina a obra e a espessura da lombada sejam suficientes para atordoar o espírito crítico de jornalistas e leitores.

Costuma atribuir-se ao historiador Arnold Toynbee a frase “history is just one damned thing after another”, mas, se Toynbee alguma vez produziu tal afirmação (o que não é certo), foi para reprovar os que abraçavam esta concepção da história, pois o seu entendimento era oposto. Portanto, se fosse vivo, é duvidoso que Toynbee encontrasse mérito na interminável e ziguezagueante cadeia de “damned things” que é A história do mundo de Frankopan.

A nona praga do Egipto (trevas), gravura na Bíblia de Mortier (1700)

Testemunhos de épocas passadas

As primeiras tentativas para criar um dispositivo de determinação da temperatura atmosférica datam do século XVII, mas foi preciso esperar um pouco mais para que fosse proposta uma escala padronizada de temperatura. Nas primeiras décadas do século XIX algumas instituições estatais e de ensino na Europa e nos EUA criaram as primeiras redes de estações meteorológicas, registando também a pressão atmosférica (o barómetro foi inventado em 1644) e a velocidade e direcção do vento (o primeiro anemómetro foi inventado em 1450 e viria a ser alvo de apreciável aperfeiçoamento em 1846), mas eram tecnologicamente incipientes e a sua cobertura geográfica era limitada e esparsa.

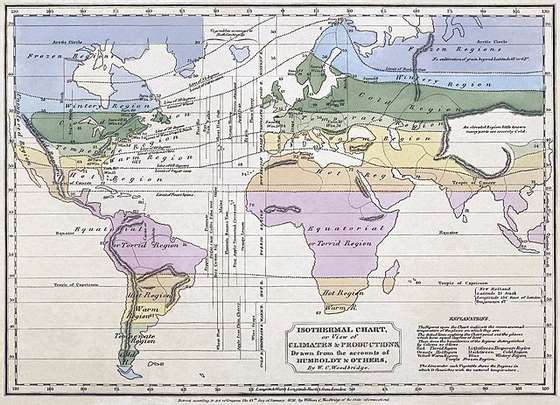

Carta isotérmica global criada em 1823 pelo geógrafo americano William Channing Woodbridge

A criação, em 1873, da Organização Meteorológica Internacional, foi decisiva para a padronização de instrumentos de medida e procedimentos e para o intercâmbio de informação entre países e contribuiu para que as redes de estações se densificassem e se estendessem a regiões remotas. Ao mesmo tempo o número de variáveis meteorológicas registadas foi alargando-se e, além da temperatura, precipitação, pressão atmosférica e força e direcção do vento, passou a incluir, a humidade do ar e do solo, a evaporação, a cobertura de nuvens, a visibilidade, a radiação solar, a quantidade de partículas em suspensão e a composição química da atmosfera. Aperfeiçoaram-se também os meios de registo, permitindo passar das observações em determinados instantes no tempo para um “filme” ininterrupto da evolução dos parâmetros ao longo do dia. Se as primeiras estações permitiram colher dados sobre a meteorologia na superfície terrestre, o recurso a balões meteorológicos permitiu obter informações a diferentes altitudes na atmosfera e o recurso a bóias meteo-oceanográficas permitiu obter informações sobre as condições nos mares, à superfície e em profundidade. O advento dos satélites enriqueceu ainda mais o conhecimento em tempo real das condições meteorológicas no planeta.

Resulta daqui que possuímos um conhecimento aproximado das condições vigentes a partir de meados do século XIX (em Portugal, por exemplo, as mais antigas observações na posse do Instituto Português do Mar e da Atmosfera remontam a 1865) e um conhecimento apreciavelmente rigoroso e detalhado sobre a evolução dos parâmetros climatológicos nos últimos 100 anos, mas é-nos vedado o conhecimento directo do clima nas épocas que antecederam a invenção, padronização e difusão de instrumentos meteorológicos fiáveis, capazes de produzir dados comparáveis no tempo e no espaço. Durante muito tempo, a única informação sobre épocas pretéritas ao dispor de historiadores e climatologistas eram os relatos deixados por testemunhas, directas ou indirectas, necessariamente falíveis e subjectivos, ou até deliberadamente sensacionalistas, enviesados ou colocados ao serviço da “agenda” do cronista.

Mais recentemente, têm surgido e sido aperfeiçoados diversos métodos capazes de desvendar o clima do passado: um dos primeiros foi a análise dos anéis de crescimento dos troncos de árvores antigas, vivas ou preservadas em forma fossilizada (dendroclimatologia).

Variações das temperaturas de Verão na Península de Yamal, na Sibéria, de 5000 a.C. ao presente, inferidas a partir da espessura dos anéis de crescimento de coníferas

Analogamente, os anéis de crescimento dos corais permitem reconstituir alguns parâmetros físico-químicos dos oceanos de outras eras. As bolhas de ar aprisionadas em glaciares fornecem-nos informação sobre climas pretéritos: podemos, por exemplo, medir a percentagem de gases atmosféricos, nomeadamente o CO2, que desempenha papel crucial no efeito de estufa. O estudo do pólen presente no gelo ou em sedimentos (palinologia) fornece informação sobre a natureza e quantidade do coberto vegetal e permite inferir condições pretéritas de temperatura e pluviosidade numa região a partir do conhecimento dos requisitos ecológicos das espécies que produziram esse pólen. A presença de cinzas vulcânicas no gelo e nos sedimentos permite datar fenómenos eruptivos e estimar a sua magnitude e o tipo e quantidade de materiais lançados na atmosfera. O rácio entre cálcio e magnésio na calcite que forma a concha dos foraminíferos pode funcionar como indicador de temperaturas nos mares de outrora.

Investigadores do EastGRIP (East Greenland Ice-core Project) fazem uma perfuração para extrair tarolos de gelo (ice cores), na Gronelândia

Não só esta lista está longe de ser exaustiva como não passa um ano sem que uma equipa de cientistas desenvolva um novo e engenhoso método indirecto para inferir como foram os climas de outras eras.

O livro de Frankopan metralha incessantemente o leitor com dados e conclusões de estudos paleoclimatológicos, mas:

1) Menciona a tecnologia empregue nos estudos mas, uma vez que não explica em que consiste, em que princípios assenta e, por vezes, o parâmetro que mede, o efeito aproxima-se do mero “name-dropping” (o que ganha o leitor sem saber que se determinaram “concentrações de magnésio no registo estalagmítico […] datadas com bastante precisão graças a análise por urânio-tório”?);

2) Apresenta dados relativos a épocas remotas como se fossem tão rigorosos e inquestionáveis com os que hoje se obtêm por medição directa numa estação meteorológica, omitindo que se tratam de aproximações com grandes margens de erro ou até de meras suposições.

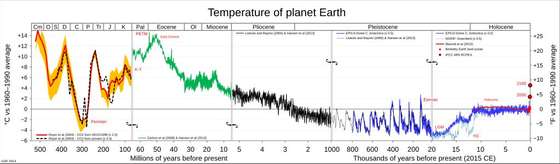

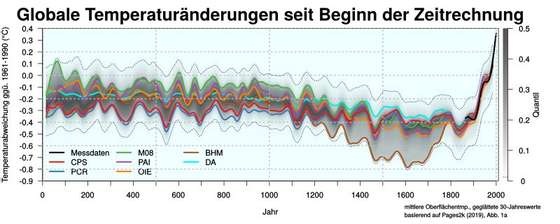

Evolução da temperatura média da Terra, medida como diferença para a temperatura média registada no período 1960-90. Deve realçar-se que o eixo horizontal está dividido em cinco escalas temporais diferentes

Teorias para todos os gostos

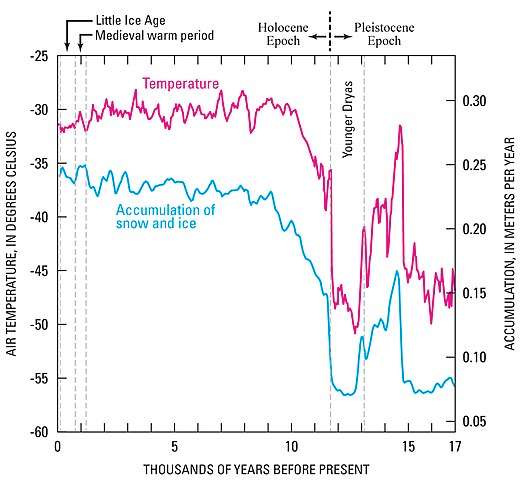

Nas pg. 83-85, Frankopan discorre sobre as causas do Dryas Recente, um “choque climático que ocorreu há cerca de 12.900 anos [e terminou há 11.700 anos, informação que Frankopan omite] e levou a uma inversão abrupta do processo de aquecimento a longo prazo”. “A opinião dominante diz que o aquecimento [no lugar de “aquecimento” deverá ler-se “arrefecimento”, como é óbvio] resultou de uma grande descarga da água doce dos lençóis de gelo para o Atlântico Norte. Contudo, alguns estudiosos propuseram que a explosão de uma supernova na constelação de Vela exauriu a camada de ozono, dando azo a alterações atmosféricas e de superfície que levaram ao arrefecimento”. Enquanto o leitor considera a possibilidade de se doutorar em astronomia, química atmosférica e paleoclimatologia de forma a conseguir estabelecer uma relação causal entre “explosão de supernova na constelação de Vela”, “enfraquecimento da camada de ozono”, “alterações atmosféricas e de superfície” e “arrefecimento da Terra”, Frankopan prossegue: “Um notável aumento da concentração de platina no sítio de Wonderkrater, na província de Limpopo, na África do Sul, convenceu alguns nomes de que o responsável seria o impacto de um asteróide ou de um meteoro”.

Se o leitor não faz parte dos “nomes” que se deixaram convencer por esta hipótese, Frankopan tem outra: “Contudo, a presença de aerossóis de gás vulcânico em sedimentos de um sítio no Texas com uma datação confirmada sugere uma erupção de grande escala como sendo a causa mais provável das alterações – com o vulcão Laacher See, na Alemanha, a ser um suspeito bastante provável”. E também esta outra: “Houve, garantidamente, outras quedas de cometas noutros ponto por volta da mesma altura, como por exemplo no deserto de Atacama, no norte do Chile, onde um impacto gerou tanto calor que o sol arenoso [leia-se “solo” no lugar de “sol”] foi transformado em vidro”. Por esta altura, o leitor estará perplexo com as “outras quedas de cometas noutros pontos”, já que, antes, Frankopan não mencionara qualquer queda de cometas, no Chile ou noutro ponto da Terra, mas o autor não está para perder tempo com leitores lerdos e já se afadiga a desenrolar mais uma teoria: “Por outro lado, a geoquímica do carbono dos sedimentos lacustres no norte da China garantem-nos indícios de um arrefecimento abrupto durante um período de mil anos que parece ter resultado da fusão atmosférica dos padrões meteorológicos do Atlântico Norte e da Ásia Oriental”. Frankopan não explica em que consiste a “fusão atmosférica dos padrões meteorológicos” (até porque, muito provavelmente, não passa de um chavão pretensioso e oco), mas por esta altura do livro a exasperação do leitor perante o desleixo e a falta de rigor de Frankopan já atingiu um ponto tal que os seus circuitos neuronais estão à beira da fusão.

Evolução da temperatura média do ar e da acumulação de neve e gelo nos últimos 17.000 anos. De realçar a queda abrupta da temperatura no Dryas Recente (Younger Dryas). Nota: a marcha do tempo, no eixo horizontal, surge invertida em relação ao sentido usual, com o presente no extremo esquerdo e o passado à direita

Uma coisa é não existir consenso entre os climatologistas quanto às causas do Dryas Recente, outra coisa é tratar o assunto de forma tão inepta, confusa e trapalhona que dá a impressão de que Frankopan colou atabalhoadamente nacos desconexos de informação extraída de artigos científicos que leu na diagonal e sem os compreender, como um aluno cábula a atamancar freneticamente um trabalho escolar no último dia do prazo de entrega.

Acontece que o tratamento displicente dado ao Dryas Recente não é um acidente infeliz e pontual – é o modo usual de procedimento ao longo do livro e não se circunscreve à explicação de fenómenos climáticos.

Por exemplo, na pg. 237, sobre a peste justiniana, que recebeu este nome por ter ocorrido durante o reinado do imperador bizantino Justiniano I e que assolou o Mediterrâneo, o Próximo Oriente e a Europa em 541-49, escreve: “Diz-se que a peste justiniana terá matado milhões – dezenas de milhões, se não mesmo mais, com taxas de mortalidade de 50% da população do Mediterrâneo”. Porém, umas linhas abaixo, invoca estudos recentes que não apontam “para grandes alterações sociais, demográficas ou económicas. Para estes estudiosos, o impacto desta doença foi ‘inconsequente’”.

A peste de Justiniano: São Sebastião intercede junto de Jesus (em cima, direita e centro) para que salve a vida de um coveiro infectado pela peste (em baixo, à esquerda). Quadro por Josse Lieferinxe, c.1497-99

Perante perspectivas tão antagónicas, esperar-se-ia que o autor – que, para mais, é uma autoridade na história do Império Bizantino – tomasse partido por uma ou por outra, apresentando argumentos para justificar a sua visão, mas Frankopan não parece disposto a fazer tal esforço: para cada assunto ou episódio histórico que aborda no livro, faz uma amostragem apressada e pouco criteriosa da bibliografia disponível, colhe, aqui e ali, dados, interpretações e teorias, e ata-os num ramalhete sem preocupações de coerência. Acontece que o meio académico está cada vez mais sobrepovoado e para fazer carreira é preciso publicar freneticamente e, de preferência, dar nas vistas e gerar polémica, pelo que se assiste à proliferação de “estudos” que, partindo de dados duvidosos ou inconsistentes (ou até manipulados) e apoiando-se em raciocínios falaciosos, produzem teorias asininas e conclusões descabeladas, pelo que parte dos 2.5 milhões de artigos científicos que são publicados anualmente em 30.000 publicações especializadas são estéreis, redundantes ou tolos. É certo que muitas destas publicações fazem os artigos recebidos passar por uma “revisão pelos pares” (peer review), que poderá ser mais ou menos rigorosa e honesta, mas num universo de 30.000 títulos, é sempre possível encontrar quem esteja disponível para dar à estampa todo o tipo de detritos (ver Ensino superior e investigação: Dentro da torre de marfim).

O que se espera de um livro de divulgação científica ou histórica é que faça uso do sentido crítico, separe o trigo do joio e tente extrair um sentido desta massa caótica de estudos de validade e pertinência desigual, de encontrar um padrão na aparente desordem, que ofereça ao leitor uma mundividência particular, uma opinião abalizada, um olhar penetrante, se possível uma iluminação. Porém, A história do mundo, em vez de iluminar e esclarecer, obscurece e confunde: quem, por exemplo, julgava possuir um módico de conhecimento sobre a peste justiniana, sentirá o chão fugir-lhe sob os pés, pois Frankopan diz-lhe que aquela tanto pode ter sido uma epidemia devastadora que ceifou uma em cada duas vidas, como “uma gripezinha” (nas imortais palavras de um estadista brasileiro sobre a pandemia de covid-19), ou ainda algo entre estes dois extremos – e o mesmo acontece com muitos outros eventos e fenómenos abordados por Frankopan. A História segundo Frankopan tem como musa, não a Clio da mitologia greco-romana, mas um caso terminal de perturbação de acumulação compulsiva.

Clio, a musa da História, num quadro por Pierre Mignard (1689)

“Um quadro complexo que exige uma explicação equilibrada”

Tome-se mais um exemplo, entre centenas possíveis, da estratégia “ninho de ratos”: a propósito de um (suposto) declínio civilizacional no Vale do Indo, no início do segundo milénio a.C., escreve Frankopan, nas pg. 126-27, que “o enfraquecimento da monção alterou marcadamente a dinâmica agrícola e das distribuições populacionais […]. As alterações dos padrões meteorológicos sofreram nuances, levando a precipitação mais errática e menos extensiva durante o Verão, embora a níveis mais elevados de pluviosidade invernal [1] […]. A pressão imposta pelas alterações demográficas [i.e., um aumento da densidade populacional que Frankopan não explica], pelas condições de vida mais concentradas e menos salubres, e pela disseminação de doenças infecto-contagiosas e pelo declínio da saúde [2] revelou-se um cocktail inebriante [3], piorado, quiçá, por uma segunda onda de redução da pluviosidade. Por volta de 2000 a.C., vestígios de casca de mangue e outros indicadores arqueológicos no assentamento bem investigado de Dholavira, na Índia, sugerem níveis habitacionais muito mais dispersos, com sinais que apontam também para a falta de edifícios novos e de manutenção dos já existentes [4], bem como de uma deterioração notória na qualidade da produção [5]. No espaço de um século detectaram-se níveis crescentes de violência interpessoal, a par da dispersão da população para sul e do colapso das civilizações do Vale do Indo [6]. O clima desempenhou o seu papel neste processo e talvez até tenha sido um catalisador para a mudança, mas tratou-se apenas de um de entre uma série de factores num quadro complexo que exige uma explicação equilibrada [7]”.

Ruínas de Dholavira, uma das maiores e mais bem estudadas cidades da civilização do Vale do Indo

Praticamente todas as frase deste trecho suscitam perplexidade ou contestação:

[1] Não só a afirmação “as alterações dos padrões meteorológicos sofreram nuances” é uma tolice sem sentido, como a alteração da distribuição da precipitação ao longo do ano é, em si mesma, uma alteração dos padrões meteorológicos, não uma consequência da alteração dos padrões meteorológicos.

[2] Que provas existem da “disseminação de doenças infecto-contagiosas” e do “declínio da saúde” no Vale do Indo há 4000 anos? São factos comprovados, uma hipótese assente em indícios robustos ou mera especulação?

[3] O livro de Frankopan também é, à sua maneira, um cocktail, só que, em vez de ser inebriante, induz ou estupor ou exaspero.

[4] Que características peculiares terá a casca de mangue (designação genérica das espécies arbóreas, tolerantes à submersão periódica em água salgada, do ecossistema do mangue ou mangal) para que funcione como indicador arqueológico? E o que faz com que esta casca espelhe a maior ou menor dispersão da ocupação humana?

[5] Produção de quê? Arroz? Poemas épicos? Tijolos? Legislação? Palitos? Anedotas?

[6] Dholavira é uma das cidades mais bem estudadas da civilização do Vale do Indo. Se Frankopan usa a informação arqueológica coligida em Dholavira para atestar o colapso civilizacional do Vale do Indo, que sentido faz mencionar o declínio civilizacional no Vale do Indo como se fosse um fenómeno separado?

[7] O último período, redigido em “burocratês académico” (uma língua em forte expansão), pode ser assim traduzido em linguagem corrente: “No passado ocorreram muitas coisas, cujas causas desconhecemos. Entre estas poderá estar o clima. Ou não”. O que também é um resumo razoável de A história do mundo de Frankopan.

Um dos vários tanques de Dholavira, integrado num complexo sistema de grandes reservatórios e canais que testemunham o forte investimento da civilização do Vale do Indo na gestão dos recursos hídricos

Meteorologia e clima

Ainda que na linguagem corrente as palavras “meteorologia” e “clima” sejam usadas quase como sinónimos e estejam, com efeito, intimamente imbricadas, é crucial realçar a sua diferença: a primeira diz respeito aos parâmetros atmosféricos quando considerados num dado momento, a segunda refere-se aos valores médios desses parâmetros num período temporal dilatado. As condições meteorológicas num dado local estão em permanente mutação, o clima mantém-se constante e define a identidade desse local. Quando o clima muda podemos falar de “alterações climáticas”, que podem ter causas naturais ou humanas, ou, mais frequentemente uma combinação de ambas. Dada a inconstância dos parâmetros meteorológicos, é difícil avaliar se cinco anos seguidos de pluviosidade abaixo da média são apenas uma flutuação aleatória (e serão seguidos, por exemplo, por cinco anos de pluviosidade acima da média) ou se representam uma nova tendência (sendo seguidos, por exemplo, por um ano de pluviosidade média e mais quatro anos de pluviosidade abaixo da média) e irão conduzir ao estabelecimento de um “novo normal”.

No mundo da geometria e da matemática, bastam dois pontos para definir uma recta e uma equação é capaz de definir uma curva. Já as ciências que estudam o mundo natural precisam de um enxame de medições para que se possa (eventualmente) definir uma recta (ou uma curva) que exprima (com um certo grau de probabilidade) a correlação entre duas variáveis ou para que possa afirmar-se que um certo parâmetro está a desviar-se, de forma consistente e estatisticamente significativa, daquele que tinha sido o seu valor médio.

Os cientistas do passado que focaram as suas investigações nos domínios da astronomia, física e matemática – como Isaac Newton e Gottfried Leibniz – idealizaram o universo como um mecanismo de relojoaria, em que tudo se move rigorosamente de acordo com as leis científicas e produz resultados previsíveis. Esta visão determinística teve o seu apogeu neste famoso trecho do Ensaio filosófico sobre as probabilidades (1814), do matemático e astrónomo Pierre-Simon Laplace: “Devemos encarar o estado actual do universo como efeito do seu estado anterior e causa do seu estado seguinte. Uma inteligência que, num dado momento, conhecesse todas as forças que movem a natureza e a situação respectiva dos seres que a compõem, e fosse suficientemente vasta para ser capaz de analisar todos estes dados, englobaria na mesma fórmula os movimentos dos corpos celestes mais colossais e os dos átomos mais ínfimos: nada seria para ele incerto e o futuro apresentar-se-ia aos seus olhos como se fosse o passado”.

Pierre-Simon Laplace (1749-1827) retratado por Johann Ernst Heinsius, 1775

Esta concepção determinística tem validade na astronomia – ou, pelo menos, na astronomia do tempo de Newton, Leibniz e Laplace – mas é completamente inadequada para descrever e prever fenómenos meteorológicos. O sistema mar-atmosfera que determina, a cada momento, as condições meteorológicas, é de uma complexidade e de uma interconexão que desafia a imaginação e tem um comportamento não-linear e caótico, o que significa que uma diferença ínfima nas condições iniciais pode acabar por produzir resultados finais completamente diferentes, conceito que o “pai” da teoria do caos, Edward Lorenz, exprimiu, numa forma apreensível para os leigos, através da ideia de que o bater das asas de uma borboleta no Brasil poderia gerar, semanas depois, um tornado no Texas (o chamado “efeito borboleta”).

Deve ainda considerar-se que o clima da Terra resulta não só do inextricável emaranhado de interacções sistema mar-atmosfera como de um factor (imponderável) do foro geológico – as erupções vulcânicas – e de uma série de factores (alguns também imponderáveis, outros previsíveis e cíclicos) do foro astronómico, como sejam a variação da luminosidade do Sol, a actividade solar, as alterações periódicas nos parâmetros orbitais da Terra (nomeadamente a excentricidade da órbita e a inclinação do eixo de rotação), o fluxo de raios cósmicos (que pode ser incrementado, por exemplo, pela explosão de supernovas) e os impactos de meteoros e cometas.

Josué apela a Deus para que detenha a marcha do Sol e faça chover pedras de granizo descomunais sobre o exército amoritas, de forma a poder derrotar estes e impedir que tomem a cidade de Gibeon. Quadro por John Martin (1816)

Dado que a meteorologia tem uma forte componente aleatória e os parâmetros meteorológicos exibem grandes flutuações ao longo do dia, do ano e de ano para ano, é necessário estar na posse de grande quantidade de registos meteorológicos e de longas séries temporais para que seja possível identificar alterações nos padrões climáticos e, em caso afirmativo, apurar se estão correlacionadas com a actividade humana. Ora, se mesmo em relação ao período entre meados do século XIX e o presente, para o qual existe informação meteorológica abundante e fiável, há intensos debates sobre se estamos ou não a viver um período de alterações climáticas e se estas têm ou não causa predominantemente humana, no que respeita às épocas anteriores, a informação meteorológica é tão rarefeita, fragmentária, indirecta e falível, que torna muito difícil reconstituir a evolução do clima e identificar as causas – antrópicas ou naturais – dessa evolução, e é tarefa ainda mais arriscada imputar a (supostas) alterações climáticas a ascensão e queda de civilizações pretéritas. No século XXI, graças a Al Gore e, depois, a Greta Thunberg, a associação entre alterações climáticas e colapso civilizacional tornou-se num tema mediático e com aptidão para captar generosos financiamentos, o que propiciou a proliferação de estudos que tentam estabelecer esta correlação ao longo da história da humanidade; porém, a escassez e pouca fiabilidade dos dados leva a que muitos estudos sejam inconclusivos, sejam contraditados ou infirmados por outros estudos ou não passem de exercícios especulativos ociosos e estéreis ou de tentativas de fazer passar “educated guesses” por ciência.

Como atestam as numerosas notas que salpicam A história do mundo, Frankopan – ou alguém por ele – consultou parte considerável da copiosa bibliografia sobre o tema, mas, devido à forma como foi “digerida”, esta, em vez de esclarecer, adensa as névoas sobre o passado. Os diferentes métodos de reconstituição das condições meteorológicas pretéritas têm graus de fiabilidade muito variados e o mesmo se aplica aos indicadores arqueológicos a partir dos quais se tenta aferir a densidade, os hábitos alimentares e a saúde das populações, a incidência de doenças, a produtividade da agricultura, o nível médio de rendimentos e as desigualdades sociais. As crónicas, diários, éditos reais e inscrições em templos, palácios, monumentos e lápides nem sempre são dignos de confiança e nem sempre é possível distinguir nelas o que são factos, propaganda ou fantasia. Nem todos os estudos científicos são relevantes, rigorosos e intelectualmente honestos. Porém, após ser processada por Frankopan, toda esta informação de qualidade, fiabilidade e interesse díspar, se equivale – o autor não parece interessado em fazer juízos e discernir padrões, limita-se a resumir o que outros mediram, descobriram, propuseram ou aventaram, de forma tão telegráfica que nem sempre é clara a distinção entre os factos objectivos apurados pelos investigadores, as conclusões deles retiradas e as especulações sobre eles construídas. E como Frankopan também não julga necessário alertar o leitor para a imensa complexidade e subtileza dos fenómenos meteorológicos e climáticos, nem sequer parece preocupado em distinguir clima de meteorologia e nem sempre se exprime de forma clara, a formidável quantidade de informação que compactou em A história do mundo produz, amiúde, mais confusão do que esclarecimento.

A segunda praga do Egipto (rãs), gravura, c.1775-79

A erupção do Samalas

É disto exemplo a descrição que Frankopan faz da erupção do vulcão Samalas, na ilha de Lombok (hoje na Indonésia), em 1257, “uma das maiores [erupções], se não mesmo a maior, do último milénio” e que “provocou efeitos globais [no clima], com monções intensas na Ásia, secas graves no flanco ocidental das Américas e condições invulgares e imprevisíveis em Inglaterra” (pg. 305). Esta erupção também tem sido apontada por alguns especialistas como tendo contribuído para dar início ao período de arrefecimento global que é conhecido como Pequena Idade do Gelo – hipótese que Frankopan não menciona.

A caldeira Segara Anak, criada pela erupção do Samalas em 1257

A conexão entre a erupção e a repercussão no clima global é também deixada de fora da descrição de Frankopan: “A violência [da erupção] levou a que Lombok ficasse coberto com depósitos piroclásticos com uma densidade de até 50 metros de espessura [misturam-se aqui grandezas diferentes: densidade e espessura] a enterrarem cerca de metade da ilha. A erupção parece ter tido um relevante impacto climático, levando ao esgotamento da reserva de berílio estratosférico (10Be) durante mais de uma década, além de ter provocado um evento semelhante ao El Niño como consequência imediata, ou exacerbado padrões meteorológicos pré-existentes” (pg. 305).

Os leitores que não sejam assinantes de longa data do Journal of Geophysical Research ou de publicação científica análoga ficarão perplexos, para começar porque não fazem ideia do que é a “reserva de berílio estratosférico (10Be)” ou nem sequer se cruzaram alguma vez com a palavra “berílio”; depois por não serem capazes de discernir o nexo entre a erupção, o esgotamento da dita reserva e o desencadear de “um evento semelhante ao El Niño” e outras alterações nos padrões climáticos. Frankopan ocupa meia página com a erupção do Samalas em 1257 sem mencionar o aspecto que teve maior impacto sobre o clima da Terra: a injecção na atmosfera (e na estratosfera) de um colossal volume de aerossóis, entre os quais cerca de 158 milhões de toneladas de dióxido de enxofre (dez vezes a quantidade emitida pela erupção do Pinatubo, em 1991); estes aerossóis terão formado um véu que reduziu a chegada da radiação solar à superfície da Terra, o que se terá traduzido em temperaturas mais baixas e menor crescimento das plantas.

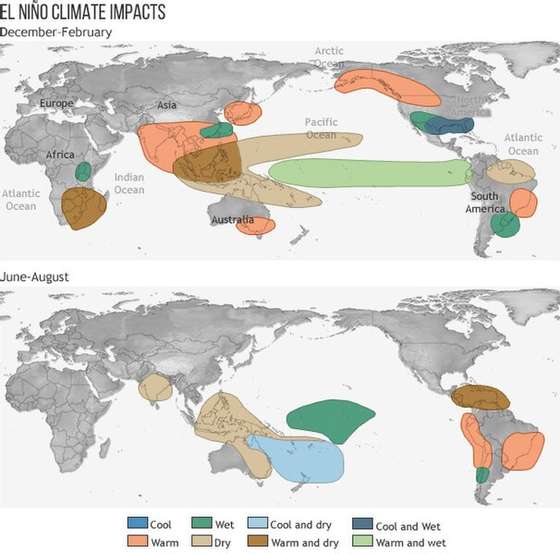

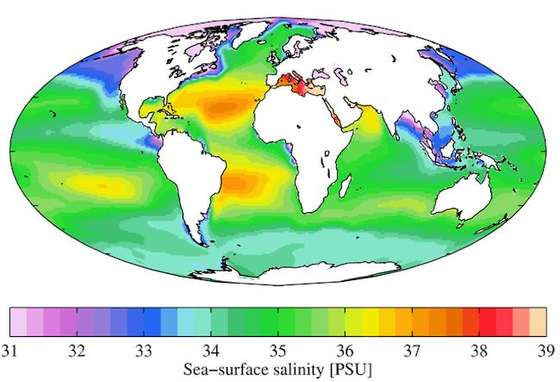

Quanto ao El Niño, conhecido também pela sigla inglesa ENSO (El Niño-Southern Oscillation), é repetidamente mencionado ao longo do livro, tal como a sua cara-metade, La Niña, e a Oscilação do Atlântico Norte (NOA, na sigla inglesa), já que estes fenómenos meteorológicos de grande escala, envolvendo alterações no regime de ventos, na pressão atmosférica e, no caso do ENSO, da temperatura à superfície dos oceanos, condicionam o tempo em boa parte do planeta.

Apesar de o ENSO e a NOA serem cruciais para a compreensão do funcionamento da meteorologia e do clima à escala global, Frankopan limita-se a deles fazer uma apresentação sumária na pg. 38, em que afirma que o ENSO “afecta os volumes de pluviosidade na América do Sul, mas também as condições na Ásia Meridional, na África Oriental e na Austrália” e que a NOA “descreve o equilíbrio da pressão [atmosférica] ao nível do mar entre os Açores e a Islândia [e] cria períodos de padrões anticiclónicos que afectam a Europa ocidental. Ela desempenha ainda um papel relevante a ditar a precipitação durante o Inverno no Mediterrâneo e no Mar Negro, além de soprar ar frio da Sibéria e das regiões polares para a Europa central e ocidental”. Esta informação diz respeito aos efeitos e área de abrangência do ENSO e da NOA, mas nada nos diz sobre o seu mecanismo nem sobre a sua regularidade ou irregularidade.

É certo que explicar o “funcionamento” do ENSO e da NOA dá algum trabalho e obriga a recorrer a mapas, diagramas e gráficos, mas não o fazer num livro como este é como redigir um livro de 700 páginas sobre futebol sem nunca explicar a regra do fora de jogo e limitando-se a afirmar que “tem a ver com o posicionamento relativo dos jogadores”.

Efeitos do El Niño no clima global em dois períodos do ano

Aversão à infografia

Já que se mencionam mapas, diagramas e gráficos, a sua presença está muito longe de corresponder ao que seria de esperar num livro sobre um tema cuja compreensão requer a apreciação de informação quantitativa.

O livro abre com 13 páginas de mapas que permitem situar as civilizações mencionadas no texto, mas os gráficos são apenas sete (pg. 41, 60, 97, 205, 279, 615, 643), o que dá uma média de um gráfico por cada centena de páginas, e o que surge na pg. 205, com o título “Perfis de rácio isotópico δ18O de três sítios italianos entre 1000 a.C.-1000 d.C.”, é enigmático. A inserção deste gráfico tem certamente a ver com a menção, no texto, ao Período Quente Romano ou Óptimo Climático Romano, que, segundo Frankopan, “durou mais de três séculos e meio, exactamente a janela temporal em que Roma reinou suprema sobre o Mediterrâneo, a Europa, o Norte de África e o Próximo Oriente”. O texto e o gráfico situam o Período Quente Romano entre 200 a.C. e 150 a.C., o que diverge da maioria das fontes, que o colocam entre 250 a.C. e 400 d.C., mas estas balizas temporais são inconvenientes para a tese de Frankopan, uma vez que em 250 a.C. Roma ainda só dominava o Centro e Sul da Península Itálica e em 400 d.C. o Império Romano estava já em franca decadência (a sua parte ocidental extinguir-se-ia 76 anos depois). Mas mesmo que a “janela temporal” do Período Quente Romano coincidisse “exactamente” com o apogeu de Roma, o que se provaria com isso? Se as condições climáticas eram favoráveis a Roma, também o seriam para as potências rivais.

Evolução da altitude da “firn line” – a linha que, nos glaciares, separa o gelo (“firn”) resultante da compactação e recristalização da neve, da neve solta acumulada sobre o “firn”) nos glaciares da Noruega ocidental. Deve realçar-se que 1) A escala horizontal (tempo) é logarítmica; e 2) o Período Quente Romano não surge, de acordo com este indicador de temperaturas pretéritas, como claramente delimitado no tempo nem como nitidamente mais quente do que a segunda metade do primeiro milénio

Mas o maior problema do gráfico mencionado é que, em todo o mundo, apenas os especialistas em paleoclimatologia e geoquímica saberão que o “rácio isotópico δ18O” diz respeito ao rácio entre os isótopos oxigénio-18 e oxigénio-16 em conchas de foraminíferos, em “cores” de gelo e em tecidos biomineralizados e permite inferir, aproximadamente e com muitas ressalvas, a temperatura média da água num dado local em épocas passadas – uma elucidação indispensável mas que Frankopan não fornece.

Este gráfico, que combina estimativas segundo sete métodos diferentes (linhas coloridas) e medições efectivas (linha negra) da temperatura média da Terra não apoia a existência de um Período Quente Romano, embora indique uma queda de temperatura em meados do século VI d.C. Por outro lado, não deixa dúvidas quanto a um aquecimento rápido (e sem par nos últimos 2000 anos) a partir de meados do século XIX

Deambulações eruditas

Frankopan esquece-se, amiúde, do fio condutor desta sua história da humanidade – as alterações climáticas e ecológicas – e durante longos trechos perora sobre o que lhe vem à mente; às vezes parece dar-se conta da deriva e mete, “a martelo”, a expressão “alterações climáticas”, ou “biodiversidade” para tentar sugerir que o livro tem um ponto de vista e uma linha de argumentação.

Seguem-se alguns exemplos da natureza divagante do discurso de Frankopan:

● Nas pg.196-98 sucedem-se considerações sobre a influência da cultura e religião orientais nos textos sagrados judaicos; sobre a origem do conceito de imortalidade da alma humana; sobre “a tatuagem na história humana”; “sobre a inflação desmedida” no Médio Oriente e Ásia Central causada pelas campanhas de Alexandre da Macedónia.

● Na pg. 532, após uma página e meia a 1) descrever os planos colonialistas e megalómanos do III Reich para os territórios conquistados e a conquistar no Leste da Eurásia (planos assentes numa mundividência profundamente racista), a 2) apontar a discrepância entre a “autoconfiança arrebatadora e racista alemã” e a ineficácia com que os mesmos alemães geriram a produção agrícola e industrial, e a 3) atribuir os fracassos militares alemães durante a II Guerra Mundial a “planeamento deficiente”, Frankopan salta, sem aviso, para este trecho: “É verdade que havia um contexto climático adverso para a fome em massa em Bengala no início da década de 1940. ‘A fome chegou, medonha, assustadora, horrível, indescritível’, escreveu Jawaharlal Nehru, mais tarde o primeiro-ministro da Índia”. E durante mais de meia página, Frankopan continua a discorrer sobre a fome em Bengala em 1943 e as suas causas – curiosamente, entre estas não inclui a mundividência racista e imperial do Gabinete de Guerra britânico e, em particular do primeiro-ministro Winston Churchill (ver capítulo “Fome” em Quer tornar-se num deus? Pergunte-lhe como). A transição entre o fracasso do Reich de Mil Anos e a fome em Bengala é tão abrupta que poderia suspeitar-se de que, durante a composição do livro, o paginador suprimiu acidentalmente o(s) parágrafo(s) que faria(m) a ponte entre os dois assuntos.

● Na pg. 538, a meio de um capítulo sobre o despontar, na viragem dos séculos XIX-XX, da ambição humana em controlar os fenómenos meteorológicos, quer para favorecer a produção agrícola quer para eventuais aplicações militares (sepultando os inimigos em neve, deixando-os atolados na lama ou destruindo as suas colheitas), cai do céu esta tirada: “Como é frequente acontecer, a guerra estimulou o interesse e um grande investimento em novas tecnologias que pudesse proporcionar benefícios estratégicos. Por exemplo, na Grã-Bretanha, durante a I Guerra Mundial, o Comité Consultivo para a Aeronáutica, supervisionado pelo Departamento de Investigação Científica e Industrial, levou a cabo uma série de ensaios de inovações como balas incendiárias contra aeronaves Zeppelin, utilizando modelos aviões [sic] à escala a fim de melhorar a mira das armas e o equipamento hidráulico de temporização das metralhadoras. Outro projecto visou a produção de nuvens artificiais”.

Frankopan nada mais diz sobre o projecto britânico para criar nuvens artificiais nem sobre outras propostas submetidas ao Comité Consultivo para a Aeronáutica e logo salta para o tema do investimento das forças armadas americanas na preparação de meteorologistas. Portanto, caberá ao leitor descobrir a relevância das balas incendiárias e do equipamento hidráulico de temporização das metralhadoras para a história global do clima.

● Na pg. 550-51, discorre-se sobre a interferência americana nos assuntos internos do Irão durante a Guerra Fria e as pg. 561-564 são ocupadas com a história política da China na primeira metade do século XX. São certamente assuntos relevantes, mas porquê dar-lhes destaque num livro quer aborda a história da civilização numa perspectiva climática?

Um cocktail (nada inebriante)

Apresenta-se em seguida uma amostra dos trechos enigmáticos, contraditórios, bizarros ou tolos que infestam o livro. Não dispondo do original inglês para cotejar, nem sempre é possível identificar quanto destas situações são da responsabilidade do autor ou poderão ter surgido na tradução.

● Pg. 63: “O grosso do carvão que alimentou a Revolução Industrial formou-se a partir de restos de plantas do período Carbonífero e Pérmico inicial, há cerca de 300 milhões de anos, causado [sic] por uma quebra massiva [sic] dos níveis de CO2 atmosférico”. Não foi a quebra dos níveis de CO2 atmosférico que causou a formação de carvão; foi o facto de as plantas terem removido da atmosfera quantidades maciças de CO2 e de estes tecidos vegetais ricos em carbono terem ficado sepultados sob camadas de sedimentos que fez com que os níveis de CO2 atmosférico caíssem.

Algumas plantas típicas do período Carbonífero, segundo gravura publicada c.1885-90

● Na pg. 87, sobre a dispersão do Homo sapiens pelo mundo, escreve-se que “há quem estime que [há 11.000 anos] cerca de três quartos da natureza terrestre era habitada, usada e alterada, o que significa que já na altura, os terrenos virgens eram tão raros como hoje”. Anda toda a gente assarapantada a falar de crise da habitação e indignada por o preço médio por metro quadrado em Lisboa rondar os 4.000 euros e, vai-se a ver, já era assim há 11.000 anos.

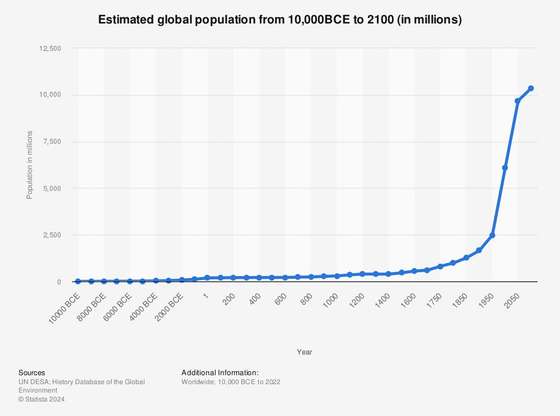

Nestas considerações sobre a ocupação do planeta pelo Homo sapiens há vários aspectos fundamentais que parecem escapar a Frankopan, caso contrário não teria feito tal afirmação: o primeiro deles é que se estima que há 11.000 anos existissem em todo o planeta 4 milhões de humanos e hoje somos mais de 8000 milhões.

Estimativas da população humana entre 10.000 a.C. e 2100. Realce-se que o eixo horizontal (tempo) usa duas escalas diferentes, uma entre 10.000 a.C. e o ano 1, outra entre 1 e 2100

O segundo é que, nesse mesmo período, os consumos per capita de energia e recursos naturais aumentaram vertiginosamente: por exemplo, há 11.000 anos, nos alvores da agricultura, o consumo energético médio de cada ser humano era de 6.2 Gj (gigajoules) por ano (correspondente, essencialmente, ao consumo de alimentos e à queima de lenha), hoje o americano médio consome 284 Gj/ano.

E enquanto os Homo sapiens de há 11.000 anos se vestiam com as peles dos animais que caçavam ou criavam, os seus abrigos contra as intempéries eram rudimentares e todos os seus pertences pessoais caberiam numa mochila dos nossos dias, os Homo sapiens de hoje não dispensam automóveis e respectivas áreas de circulação e estacionamento, habitações e respectivo mobiliário, electrodomésticos, climatização, gadgets e decorações, um guarda-roupa extenso e apetites gastronómicos caprichosos e que se estendem muito para lá do que pode ser colhido ou caçado num raio de poucos quilómetros em torno do local de residência. Devem contabilizar-se ainda os equipamentos colectivos destinados ao ensino, à saúde, à justiça, ordem pública e segurança nacional, ao comércio, à restauração, ao desporto, às actividades de lazer e cultura, ao culto religioso, aos órgãos políticos e à administração de toda esta complexa sociedade.

O fabrico destes produtos, a prestação destes serviços e o funcionamento destas infra-estruturas e instituições requer a extracção, transporte, refinamento e processamento de matérias-primas e o cultivo de outras, e cada um dos Homo sapiens que vive nas sociedades desenvolvidas de hoje tem associada ao seu “trem de vida” uma minúscula fracção de uma mina de cobre no Congo, de uma plantação de óleo de palma em Bornéu, de uma plantação de soja em Mato Grosso, de um rancho de criação de gado na Nova Zelândia, de uma fábrica de smartphones em Shenzhen, de um estaleiro de construção naval na Coreia do Sul, do terminal de contentores do porto de Hamburgo, de uma fábrica de ténis no Vietnam, de uma aquacultura de salmão na Noruega, de um eucaliptal em Arruda dos Vinhos, dos servidores da Google algures no planeta, de um terminal de gás natural liquefeito no Qatar, de uma sweatshop da indústria de vestuário em Huzhou, de uma fábrica de chips em Taiwan, de uma plantação de cacaueiros na Costa do Marfim, do Aeroporto Internacional do Dubai, de um resort turístico em Punta Cana, do Canal do Suez, do centro logístico da Temu em Shanghai, do centro logístico da Amazon em Barcelona, de um estaleiro de desmantelamento de navios no Bangla Desh, do e-vazadouro de Agbogbloshie, no Gana, onde acabam muitos dos gadgets electrónicos quando se tornam obsoletos, das lixeiras no Deserto de Atacama onde acabam muitas das peças de fast fashion depois de serem usadas duas vezes, da Grande Espiral de Lixo do Pacífico e assim por diante.

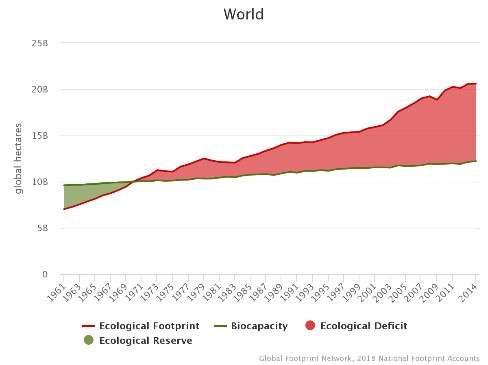

Cada uma destas fracções é insignificante mas todas somadas tomam muito espaço: mais precisamente, são hoje necessários 2.8 “hectares globais” para sustentar o trem de vida de cada habitante do planeta, 4.2 “hectares globais” no caso dos habitantes de Portugal, 7.8 para os dos EUA, 8.9 hectares para os dos Emirados Árabes Unidos, 14.7 hectares para os do Qatar. Na verdade, não há na Terra hectares que cheguem para satisfazer as necessidades, os caprichos e os luxos de tanta gente, já que a biocapacidade disponível é de apenas 1.6 “hectares globais” por habitante do planeta. É por isso que a afirmação de que, há 11.000 anos, “os terrenos virgens eram tão raros como hoje” revela um completo alheamento da realidade.

Evolução da pegada ecológica (linha vermelha) e da biocapacidade (linha verde) na Terra entre 1961 e 2014. De realçar que 1) A humanidade não só está a viver a crédito desde o início da década de 1970, como a cada ano que passa faz um empréstimo maior do que no ano anterior; 2) A única ocasião em que o crescimento da pegada ecológica registou uma breve interrupção foi por alturas da crise financeira de 2007-08 e da crise das dívidas soberanas europeias em 2009-10

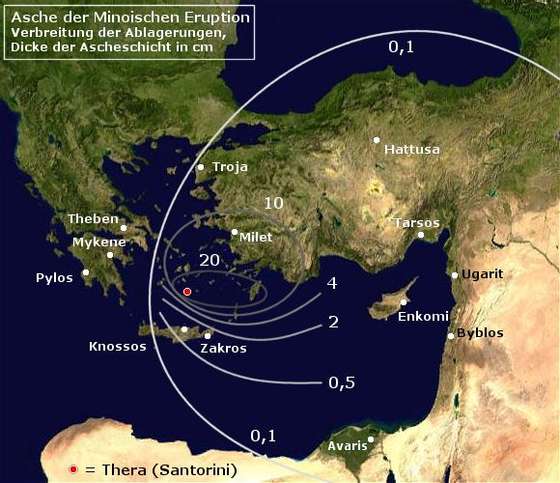

● Na pg. 144 sugere-se que “o efeito mais relevante” da erupção de Tera/Santorini, no Mar Egeu, c.1600 a.C., “não foi o famoso tsunami catastrófico que submergiu a ilha de Creta, nem sequer a reorientação [reconfiguração?] das civilizações mediterrâneas que teve lugar como consequência directa do desastre”, mas “ter desempenhado um papel decisivo na emergência […] do vírus da varíola, que surgiu na região do Nilo, provavelmente como consequência das forças evolucionárias resultantes da erupção, a precipitação de depósitos vulcânicos e a ejecção de gases e ácidos”. É todo um novo campo que se abre na ciência: a epidemiologia vulcânica. Às hipóteses de o SARS-Cov-2 ter tido origem num mercado em Wuhan ou num laboratório na mesma cidade, soma-se a de ter sido consequência da erupção do Ulawun, na Papua Nova Guiné, em Junho de 2019.

Deposição de cinzas resultantes da erupção de Tera/Santorini no Mediterrâneo Oriental (os números indicam a espessura das cinzas, em centímetros

● Nas pg. 175-76, Frankopan gasta uma página a enaltecer os esforços de Ashoka (c.304-232 a.C.), o terceiro soberano do Império Mauria (que abrangeu boa parte do subcontinente indiano), em prol da preservação da vida selvagem, da exploração sustentável dos recursos naturais, da promoção do vegetarianismo, do tratamento compassivo de todas as criaturas vivas, da tolerância e do pacifismo, mas esquece-se de mencionar que, antes de ter sido seduzido pelas crenças budistas, Ashoka tinha uma personalidade bem diferente, que levou a que fosse conhecido como Ashoka o Cruel (Chandashoka). A sua ascensão ao trono terá sido conseguida à custa da implacável eliminação dos rivais e, depois de coroado imperador, a cobiça levou-o a decidir anexar o próspero e bem localizado reino Kalinga; quando alcançou a vitória, Ashoka fez gravar na pedra uma relação dos vastos números de kalingas que tinham sido mortos em combate, executados, escravizados e deportados. Apresentar Ashoka como pioneiro do pacifismo, da conservação da natureza e do desenvolvimento sustentável sem mencionar a sua faceta sinistra é desequilibrado.

● Na pg. 236, sobre a peste justiniana, Frankopan propõe que um “véu de poeiras das erupções vulcânicas” fez baixar as temperaturas no planeta e que “o tempo excepcionalmente frio criou oportunidades invulgares para a sobrevivência das ratazanas e para a reprodução de pulgas, o que por sua vez levou a um surto de peste”, mas sem explicar como o frio extremo favorece a proliferação de ratazanas e pulgas – o senso comum ditaria o inverso.

Já que se mencionam as relações entre peste e clima, Frankopan não menciona um possível efeito climático da Peste Negra que assolou a Europa no século XIV: o de que a mortandade que causou tenha deixado os campos agrícolas incultos e estes tenham sido reocupados por florestas, que, ao fixarem grandes quantidades de CO2 atmosférico, terão induzido uma descida na temperatura média global (ver capítulo “Pestilência e clima” em A pandemia poderá salvar-nos do apocalipse climático?).

● Na pg. 309, afirma-se que “os pogroms da década de 1320 fizeram parte de um padrão que levava ao aumento da probabilidade de perseguição entre 1 e 1.5% de acordo com a subida das temperaturas no período quinquenal anterior. Ou seja, quanto piores as condições meteorológicas, maior a probabilidade de as minorias serem atacadas”. Frankopan não elucida o que o leva a associar univocamente “subida das temperaturas” e “piores condições meteorológicas”, mas, de qualquer forma, esta teoria explica, com meridiana clareza, a ascensão a que se tem assistido na Europa, nos anos mais recentes, dos partidos de extrema-direita, que perfilham mundividências racistas e xenófobas, ou, pelo menos, não simpatizam com imigrantes: resultam das temperaturas invulgarmente altas que se têm feito sentir no continente. A teoria também explica a relutância da extrema-direita em tomar medidas para combater o aquecimento global, já que será este a dar-lhe votos. A ascensão do nacional-socialismo e do anti-semitismo na Alemanha das décadas de 1930-40 tem seguramente a mesma origem e não tardará a surgir um estudo que demonstre cabalmente que o Holocausto foi consequência do Período Quente Nazi. E os politólogos e comentadores portugueses podem deixar de matutar em artificiosas justificações para o Chega cativar mais eleitores no Algarve e Alentejo do que no norte do país: a resposta está no termómetro.

Na entrevista ao Observador publicada a 22.06.2024 (ver Peter Frankopan: “Medidas ambientais eficazes requerem visão, ambição e coragem”), Frankopan afirma que “uma pequena queda nas temperaturas na Europa entre 1100-1800 sugere uma ligação directa aos ataques aos judeus”, contrariando o que escreveu no livro.

Massacre de judeus em Verdun-sur-Garonne, no Langedoc, durante a “Cruzada dos Pastores” de 1320

● Na pg. 404, afirma-se que, no final do século XVI, “Espanha já se encontrava numa espiral económica”, sem que se elucide se a espiral era ascendente ou descendente (era descendente). Na mesma página, escreve-se que uma década de chuva intensa seguida por uma década de seca fez com que Espanha registasse “uma taxa de mortandade que há quem estime que possa ter chegado aos 600.000 mortos”. Ora, “600.000 mortos” não é uma “taxa”, as taxas não são números absolutos, são expressas em função de outras grandezas e é assim que podemos ter taxas de X mortos por ano, ou de X mortos por cada 1000 habitantes. Para mais, Frankopan não refere se estes 600.000 mortos dizem respeito à mortalidade total ou só ao número de mortos acima da linha base da mortalidade; pior ainda, nem sequer indica a que período temporal dizem respeito estes 600.000 mortos – um ano, dez anos, 20 anos? É um problema recorrente no livro: apresentam-se números relativos à variação de parâmetros (temperatura, pluviosidade, população, etc.) sem estabelecer a baliza temporal dessa variação.

● Confirmando esta falta de rigor no fornecimento de informação quantitativa, logo na pg. seguinte há um parágrafo que começa assim: “Foi um período de alterações ambientais e ecológicas em África, sobretudo na fronteira austral do Sahara, que se expandiu cerca de 300 quilómetros para sul”. Em dez anos? Num século? Em três séculos?

● Na pg. 426, descreve-se o incremento da produção agrícola sob a dinastia Qing e escreve-se que “ao longo dos dois séculos seguintes [Frankopan não indica quando começam a contar “os dois séculos seguintes”, mas é razoável presumir que será a partir de meados do século XVII, quando os Quing tomaram o lugar dos Ming] a quantidade de terra em cultivo subiu de cerca de 40.469.445,6 para 80.938.891,1 hectares”, um grau de exactidão que leva a presumir que os serviços cadastrais da China dos Qing já dispunham de sistemas de geo-referenciação e cartografia por satélite.

● Na pg. 429, fala-se dos “alimentos que tiveram forte impacto depois de serem exportados para as Américas”, mas os alimentos mencionados – mandioca, milho e batatas – são originários das Américas.

Retrato do agrónomo e farmacêutico francês Antoine-Augustin Parmentier (1737-1813) pintado por François Dumont em 1812. Parmentier, que aqui exibe um ramalhete de plantas do Novo Mundo, foi um dos mais entusiásticos promotores da introdução da batata na dieta dos europeus. A sua sepultura no Père Lachaise está, muito adequadamente, rodeada de batateiras

● Na pg. 431, escreve-se que “as batatas precisam de menos terra e produzem mais de dez vezes mais calorias do que produtos como o trigo. Quatro mil metros quadrados de batatas produzem geralmente três vezes mais energia do que quatro mil metros quadrados de aveia, trigo ou cevada”. A redacção é confusa e os valores indicados são contraditórios entre si e sem qualquer relação com os números fornecidos por fontes credíveis. A saber: produção média de energia por unidade de área plantada: batata 1318 Kcal/m2, trigo 1083 Kcal/m2. Fracção do consumo calórico actual da população global assegurado pelas batatas: 1.7%; assegurado pelo trigo: 20%.

● Pg. 443: “As condições chuvosas de finais da década de 1780 na Oceânia e no Pacífico ajudaram a preservar um momento totémico na história”. “Momento totémico” será sempre uma expressão ridícula, mas mais ridículo ainda é usá-la para qualificar a revolta na fragata britânica Bounty e a subsequente viagem de 6500 Km do capitão Bligh numa chalupa.

● Na pg. 447, escreve-se que, “nos anos de 1760, Benjamin Franklin escreveu a Ezra Stiles […] a afirmar que as temperaturas estavam a ficar mais amenas em resultado da desflorestação”, mas o trecho transcrito da dita carta afirma que “quando se destroem as florestas de um país, o Sol tem uma acção mais violenta sobre a Terra”.

● Pg. 466: “A ascensão dos barcos a vapor activados a carvão […]”.

● Pg. 468: “As mudanças na economia global trouxeram um misto de benesses para a Índia e Ásia Meridional. Entre 1810 e 1860, a Índia perdeu grande parte do seu mercado têxtil em favor da Grã-Bretanha”. E como a quebra de rendimentos dos indianos coincidiu com uma subida do preço dos cereais, “16 milhões de pessoas morreram de fome na Índia entre 1875 e o dealbar da I Guerra Mundial”. Dado que nos parágrafos que antecedem e se seguem a este trecho nada mais se diz sobre Índia e a Ásia Meridional, deverá concluir-se que o “misto de benesses” foi a perda de quota no mercado de têxtil mundial e a morte pela fome de 16 milhões de pessoas?

A Grande Fome de 1876-77 na Índia: “Nativos aguardam por auxílio em Bangalore”, ilustração publicada na revista Illustrated London News, 20 de Outubro de 1877

● Na pg. 471, a propósito de sucessivos episódios de fome na Índia britânica, em particular na província de Bihar, no final do século XIX, Frankopan conclui que “tais foram as consequências de uma conjugação da procura de lucro, da exploração insustentável da paisagem e da vingança da Natureza quando é levada para lá dos limites”. A expressão “vingança da Natureza” é pueril e desprovida de significado e não deveria ter lugar em qualquer exposição ou discussão minimamente séria sobre alterações climáticas, ecologia ou ambiente (ver “A Natureza nem sempre é amiga”: Vírus, livros e metáforas).

● Pg. 478-79: Consagra-se meia página à “praga invulgar [que] surgiu nas plantações de batata” dos EUA e da Europa” em 1842 – e que teria consequências dramáticas na Irlanda – sem nunca revelar a natureza dessa praga: pulgões? escaravelhos? afídeos? nemátodes? roscas? moscas-mineiras? bactérias? fungos? (era um fungo, o Phytophthora infestans).

● Na pg. 482, sobre a grande procura industrial por borracha na viragem dos século XIX-XX, mencionam-se as bolhas imobiliárias que se formavam nas cidades próximas das grandes plantações de seringueiras e que se esvaziavam rapidamente, “à medida que novas fontes de borracha foram surgindo em outras partes do mundo. Uma delas era em Irkutsk, na Sibéria”. A ideia de cultivar uma árvore nativa da floresta amazónica numa região cuja temperatura mínima média diária em Janeiro é de –21.4ºC e a mínima absoluta registada foi de –49.7ºC proporciona um interlúdio refrescante num livro entediante. Frankopan acrescenta que, graças ao dinheiro da borracha, por volta do final do século XIX, Irkutsk “albergava um teatro lírico, várias catedrais e pelos menos 34 escolas” – faltou mencionar o monumental Sambódromo, onde têm lugar os desfiles do afamado Carnaval de Irkutsk.

Limpa-neves em acção no Aeroporto Internacional de Irkutsk, Fevereiro de 2012

● Na pg. 484, a “canalização” e regularização do Rio Mekong pelas autoridades coloniais francesas é apresentada como “um dos maiores exercícios de terraplanagem da história humana”. Poderá ter sido uma obra hidráulica de grande dimensão, mas dificilmente poderá ser descrita como uma “terraplenagem” e, muito menos, como uma “terraplanagem”, já que esta palavra não existe (embora seja frequentemente utilizada).

● Nas pg. 484-85, sobre o forte investimento britânico na construção de infra-estruturas ferroviárias na Índia na segunda metade do século XIX, afirma-se que uma das suas consequências foi que “o subcontinente [indiano] encolheu em cerca de um vinte avos em relação às suas dimensões anteriores” (?) e que um dos seus intuitos principais foi promover “as indústrias britânicas que exportavam matérias-primas em grandes quantidades” (uma visão estapafúrdia das relações económicas no Império Britânico; na verdade, as colónias forneciam matérias-primas que a indústria britânica usava para fabricar produtos manufacturados que exportava para as colónias).

● Nas pg. 495-96, a propósito da expansão da agricultura moderna às pradarias do interior dos EUA, em meados do século XIX, escreve-se que “as pradarias negras, com os seus solos escuros e férteis ricos em cálcio que restaram de períodos anteriores de alterações climáticas, possuíam um atractivo especial”. Todos os solos do planeta, delgados ou profundos, ácidos ou básicos, arenosos ou argilosos, férteis ou inférteis, são consequência da geologia e topografia locais e da sucessão de climas a que estas estiveram expostas ao longo de muito milhões de anos – porquê mencionar as alterações climáticas pretéritas como estando na origem dos solos das pradarias da América do Norte? Seria como se um escritor, de cada vez que fizesse entrar em cena uma personagem, referisse que a pessoa em questão resultara da união de um espermatozóide com um óvulo.

● Na pg. 496, escreve-se que o século XIX foi uma “era que assistiu ao surgimento das cidades, que germinaram como cogumelos e começaram a rebentar pelas costuras”. Já cá faltava a “metáfora mista”, um pecado frequente entre os escritores preguiçosos.

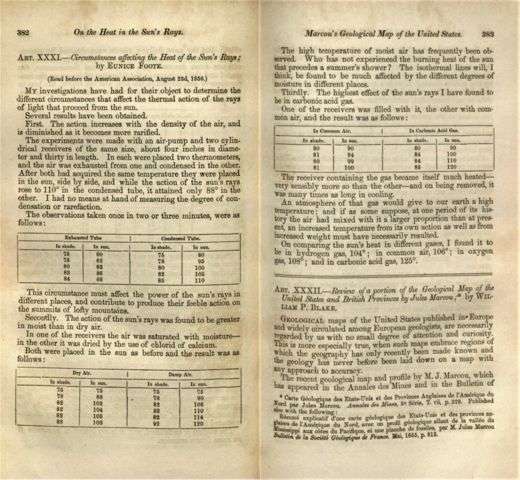

● Nas pg. 497-98, a propósito dos cientistas e pensadores que primeiro alertaram para a capacidade do homem em alterar o clima do planeta, menciona-se “a pioneira Eunice Foote, que por volta de 1850, percebeu o quão [sic] significativas eram as suas descobertas para a ciência e para o futuro do planeta. Foote realizou experiências onde aquecia combinações de gases em cilindros de vidro e observou que o dióxido de carbono e o vapor de água não só aqueciam com maior rapidez do que outras combinações, como também ‘demoravam muito mais tempo a arrefecer’ do que os cilindros que continham gases diferentes quando eram retirados da fonte de calor”. A descrição é trapalhona e inexacta, omitindo o facto crucial para a compreensão da experiência: a forma de aquecimento dos cilindros de vidro consistiu em expô-los à radiação solar (ver capítulos “Avisos precoces” em As alterações climáticas e a conferência das Nações Unidas: O Grande Circo Carbónico). Este trecho não só é infeliz como instila a suspeita de que Frankopan escreveu um livro sobre alterações climáticas sem compreender o mecanismo do efeito de estufa.

“Circumstances affecting the heat of the sun’s rays” (Circunstâncias que afectam o calor dos raios solares), de Eunice Foote, publicado em 1856 no American Journal of Sciences and Arts. Neste artigo pioneiro, Foote conclui que uma atmosfera rica em CO2 favorecerá o aumento de temperatura

● Na pg. 499, a propósito da Revolução Industrial, escreve-se que “a poluição atmosférica na Grã-Bretanha era tão grave que aumentou a mortalidade infantil em cerca de 8%”. Este valor diz respeito a que ano e toma que ano como valor de referência? E como foi possível apurar retrospectivamente que parte do aumento da mortalidade infantil se deveu especificamente à poluição atmosférica e que parte se deveu a outras circunstâncias da Revolução Industrial, como sejam as deficientes condições sanitárias nas urbes, a subnutrição, o êxodo das populações rurais para as cidades e a consequente aglomeração de pessoas em espaços exíguos e insalubres?

● Na pg. 504, sobre a pandemia de gripe espanhola, escreve-se que “as taxas de mortalidade […] eram muitíssimo elevadas em cidades que queimavam mais carvão; as que registaram mais dezenas de milhares de fatalidades do que não as fizeram”. O que quererá isto dizer?

● Pg. 505: “A gripe espanhola foi um resultado do sofrimento da I Guerra Mundial, que deixou 20 milhões de mortos; um resultado das hostilidades militares na Europa, Ásia e África e também por causa das crises crónicas de abastecimento militar”. Quantos epidemiologistas subscreverão esta tese?

● Na pg. 510, a propósito da vulgarização do automóvel particular nas primeiras décadas do século XX, nos EUA, descreve-se o Ford Model T como “aerodinâmico”. O Model T tinha muitas qualidades, mas o seu aerodinamismo é comparável ao de um guarda-fatos.

● Poucas linhas abaixo, escreve-se que, “naquela época, assegurar materiais fiáveis tinha-se tornado uma das principais preocupações nos países da Europa”, ainda que o contexto permita supor que a preocupação seria antes “assegurar fontes fiáveis de matérias-primas”.

● Pg. 512: o ouro “é apreciado pela sua baixa condutividade, o que o torna útil para placas de circuito e instalação eléctrica em automóveis e electrodomésticos”. É provável que aqui tenha ocorrido um curto-circuito neuronal.

● Ainda na pg. 512: “a média dos carros construídos nos EUA contém mais de 20 Kg de cobre, ao passo que um típico automóvel eléctrico requer seis vezes mais”. O primeiro dado está correcto, o segundo não; o típico automóvel eléctrico requer cerca de 60-80 Kg de cobre.

● Pg. 514-15: “Estados que eram ricos em recursos muitas vezes tinham pouco para mostrar em termos da sua riqueza natural. Isto devia-se em parte ao que ficou conhecido como armadilha de utilização de recursos, em que países com recursos petrolíferos, minerais e de gás ou se tornaram ou permaneceram autoritários, com uma distribuição limitada de direitos e igualdades pela população em geral […]. Os governos ricos em recursos por norma subutilizam nos campos da saúde, educação e serviços sociais, e costumam esbanjar nos salários dos membros do governo, em combustível e em subsídios de alimentação e em grandes monumentos”. Dir-se-ia uma exposição da “maldição dos recursos naturais” gerada por um chatbot de primeira geração.

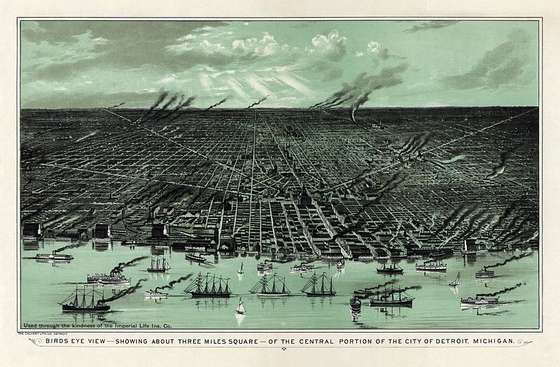

● Pg. 518: sobre as alterações demográficas nos EUA entre 1880 e 1920 escreve-se que “as cidades não se tornaram apenas mais numerosas como também adquiriram populações cada vez maiores, em que 68 cidades registavam mais de 100.000 habitantes por volta de 1920, em comparação com os 20.000 apenas quatro décadas antes. Apesar de cerca de um quarto das pessoas nos EUA viver nas cidades em 1880, o seu número era mais de metade 40 anos mais tarde”. Quer a sintaxe quer a aritmética saem maltratadas deste trecho.

O crescimento urbano nos EUA: Vista do centro de Detroit, 1889

● Pg. 521: “Uma constante [na União Soviética] era a conceptualização do mundo natural como algo a ser domado, cuja transformação representava a ingenuidade e a diligência do proletariado”. Uma constante na tradução inglês-português é tomar a palavra “ingenuity” (engenho, talento, expediente) como equivalente a “ingenuidade”, ainda que o contexto da frase torne evidente o desacerto. O mesmo acontece com “impregnable” (inexpugnável, inconquistável, intransponível), que tende a ser traduzido por “impregnável” (i.e., susceptível de ser impregnado) mesmo que a frase resultante não faça sentido: a desertificação do deserto do Sahara tornou-o numa “barreira cada vez mais impregnável aos movimentos humanos” (pg. 102); e o “bloco soviético”, embora parecesse “um império impregnável”, dissolveu-se “de um dia para o outro” (pg. 147).

● Na pg. 522, a propósito do desenvolvimento industrial e agrícola soviético nas décadas de 1920-30, escreve-se que “em 1928, as autoridades soviéticas afirmaram que mais de 73 milhões de toneladas tinham sido colhidas”. Toneladas de quê?

● Na pg. 523, a propósito da crença soviética da conquista da natureza através da tecnologia, escreve-se que “o Mar Branco foi exaltado por Máximo Gorki, por exemplo, como sendo uma vitória do povo da União Soviética […] sobre os elementos da natureza implacável do Norte”. Gorki referir-se-ia porventura ao Canal Mar Branco-Báltico?

Prisioneiros trabalham no Canal Mar Branco-Báltico, 1932

● Na pg. 538, a propósito do interesse para a navegação aérea em manter os aeroportos limpos de nevoeiro, escreve-se que, na década de 1920 se realizaram “experiências com o recurso a areias submetidas a cargas eléctricas”. Uma vez que não são prestados outros esclarecimentos, fica o leitor incumbido de estabelecer o vínculo entre areias electrificadas e nevoeiro.

● Na pg. 546, a propósito da competição entre EUA e URSS para o desenvolvimento de “novas armas devastadoras”, escreve-se que “um alto funcionário dos EUA ridicularizou as afirmações de que ‘30 gramas de um material biológico específico seriam suficientes para matar 200 milhões de pessoas”. Não se diz em que consiste o “material biológico específico”, nem como nem onde seria usado, nem quem produziu tais afirmações, nem com que intuito; na verdade, não se providencia qualquer contexto, pelo que é impossível perceber do que estará a falar este “alto funcionário”, nem porque se sentiu compelido a ridicularizar uma declaração enigmática.

● Na pg. 547, menciona-se a “controvérsia acerca do Projecto Chariot, um plano [dos EUA] que envolvia a detonação de uma série de engenhos nucleares para criar um porto novo”. Onde? Em Nova Iorque? Em Los Angeles? Em Honolulu? (era no extremo noroeste do Alaska, perto do Estreito de Bering).

● Pg. 557: No pós-II Guerra Mundial, “nalgumas regiões da União Soviética o equilíbrio entre mulheres e homens mudou de duas e mesmo três para um”.

● Pg. 561: Após examinar os fracassos de Nikita Khrushchev (1953-64) nos desideratos de dinamizar a economia e incrementar o conforto e o nível de vida dos cidadãos soviéticos, Frankopan afirma que “na União Soviética as coisas não correram conforme planeado, mas pelo menos na China não correram assim tão mal”. É uma apreciação esdrúxula, tanto mais que, nessa mesma página, Frankopan menciona os malefícios da Guerra Civil Chinesa (1927-49) e da invasão japonesa, primeiro da Manchúria (1931) e depois do resto da China (1937) e ocupa as pg. 566-68 a descrever quão irracional e calamitoso foi o Grande Salto em Frente (1958-62) idealizado por Mao, que terá causado a morte de “35 a 50 milhões de pessoas devido à escassez de alimentos”.

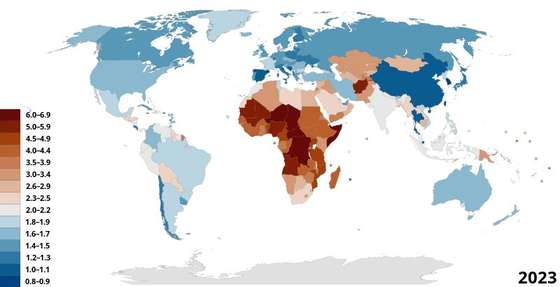

Em A grande fome de Mao (2010), um estudo minucioso da autoria de Frank Dikötter, um especialista na história da China no século XX, estima que o número total de vítimas do Grande Salto em Frente, devido à fome, ao excesso de trabalho e à violência exercida pelo Estado tenha sido de pelo menos 45 milhões de pessoas. A frase que abre o livro de Dikötter não poderia ser mais explícita: “Entre 1958 e 1962, a China desceu ao inferno”. São palavras que ganham ainda mais peso quando se considera que antes e depois do Grande Salto em Frente, a China esteve longe de ser um paraíso: passou por graves episódios de fome em 1906-07 (20-25 milhões de mortos), 1920-21 (meio milhão de mortos), 1928-30 (6-10 milhões de mortos) e 1942-43 (0.7-1 milhões de mortos); a Guerra Sino-Japonesa de 1937-45 terá sido causa de 10 milhões de mortes (cerca de 4 milhões resultantes da acção directa do invasor japonês) e 95 milhões de refugiados; e a Revolução Cultural (1966-76) foi uma orgia de terror, repressão, censura, perseguição e humilhação que, além de ter causado entre muitas centenas de milhar e 20 milhões de mortos, aniquilou o sistema de valores da sociedade chinesa, instaurou nesta a desconfiança, o calculismo e a mentalidade do cada-um-por-si e castrou a criatividade e o pensamento crítico. Como seria se, na China, entre o início do século XX e a morte de Mao, as coisas tivessem corrido mesmo mal?

As grandes fomes no mundo entre 1860 e 2019; o episódio assinalado como “China (1959-61)” (em cima, à direita) corresponde ao Grande Salto em Frente. As estimativas de vítimas desta fome oscilam geralmente entre 15 e 55 milhões e o gráfico assume um valor intermédio de 24 milhões

● Nas pg. 581-82, a propósito dos malefícios resultantes da modernização da agricultura indiana, na década de 1960, escreve-se que, desta forma, “se perderam 100.000 variedades de arroz indígena devido à introdução de híbridos provenientes do estrangeiro”. O número é duvidoso, uma vez que o número total de variedades de arroz conhecidas no mundo ronda as 40.000.

● Na pg. 615, a propósito dos efeitos negativos da má qualidade do ar sobre a saúde, escreve-se que “no Sudeste Asiático, onde 99.9% da população vive em zonas que excedem as directrizes da OMS, a esperança média de vida é de menos um ano e meio para cada homem, mulher e criança – uma perda total de quase 960 milhões de pessoas por ano”. Para começar, a superação dos limites recomendados de qualidade do ar ocorre essencialmente em cidades e na proximidade de aeroportos, vias de comunicação importantes, indústrias ou actividades mineiras e é absurdo pensar que 99.9% da população do Sudeste Asiático vive numa destas situações; basta considerar que a percentagem de população a viver em zonas urbanas no Sudeste Asiático é de 52%, variando entre 25% no Cambodja e 100% em Singapura. Quanto à ideia de que todos os anos morrem 960 milhões de pessoas (não se percebe, pela redacção, se no Sudeste Asiático se em todo o mundo) devido à má qualidade do ar, se fosse verdadeira há muito que a raça humana se teria extinguido.

● Pg. 619: “Em 2017, as emissões de óxidos nocivos realizados pelo maior operador de cruzeiros do mundo, a Carnival Corporation, nas costas da Europa foram quase dez vezes superiores às dos 260 milhões de automóveis da Europa juntos”. Este dado diz respeito apenas a óxidos de enxofre (SOx), não a “óxidos nocivos”, que, aliás, é um termo sem significado químico ou ambiental. Os grandes navios (de cruzeiro ou de transporte de mercadorias e matérias-primas) são movidos a óleos pesados e viscosos, que são o remanescente do processo de refinação do petróleo e possuem um elevado teor de enxofre (até 5%), o que faz com que a sua combustão produza (proporcionalmente) muito mais óxidos de enxofre do que os restantes derivados de petróleo.

O Wonder of the Seas, da companhia Royal Caribbean International (RCI), ancorado no porto de Nápoles, em 2022. Até 2024, o Wonder of the Seas, que entrou ao serviço em 2022 e desloca 235.600 toneladas, ocupou o 1.º lugar na lista de maiores navios de cruzeiro, mas entretanto foi superado pelo Icon of the Seas e pelo Utopia of the Seas, também da RCI

● Na pg. 625, realça-se que “a concentração de oxigénio dissolvido nos ecossistemas marinhos desempenha um papel fundamental no apoio à biodiversidade, assim como na regulação das emissões de gases com efeito de estufa e na qualidade da água potável”. É verdade que a biodiversidade tende a diminuir quando desce a concentração de oxigénio dissolvido na água, mas a formulação usada por Frankopan para exprimir a ideia (“papel fundamental no apoio à biodiversidade”) parece saída do arsenal de lugares-comuns sobre ambiente dos políticos e burocratas que nada percebem de ambiente mas precisam de dar ideia de que se preocupam com ele. Quanto à correlação entre concentração de oxigénio dissolvido na água do mar e emissões de gases com efeito de estufa e qualidade da água potável, é um desafio à imaginação.