Esta newsletter é um conteúdo exclusivo para assinantes do Observador. Pode subscrever a newsletter aqui e fazer aqui a sua assinatura para assegurar que recebe as próximas edições. |

A juventude de alguns dos protagonistas do activismo climático levou a que candidamente, ou talvez não, se ignorasse a sua plataforma política radical que não ajuda, antes prejudica, o combate às alterações climáticas. |

|

A 16 de Dezembro de 1973, está quase a fazer 49 anos, eu fui um dos 151 estudantes do ensino secundário de Lisboa que a PSP cercou e prendeu por estarmos a participar numa, como então se dizia, “reunião ilícita porque não autorizada”. O 25 de Abril não vinha longe, para a maioria dos que então foram detidos o susto não iria além de uma noite nos calabouços do Governo Civil de Civil de Lisboa (houve alguns que ainda foram enviados para Caxias), de uma carecada e, depois, de um processo disciplinar nos respectivos liceus. Isto para além, pelo menos no meu caso, da abertura de uma ficha na PIDE (a única entrada que a minha ficha nos arquivos da PIDE tem é exactamente um relatório sobre essa detenção). |

Voltei a lembrar-me deste episódio (parcialmente relatado neste comunicado escrito com o espírito desse tempo e que eu também já recordei num livro que escrevi) a propósito das manifestações dos chamados “activistas climáticos” que esta semana fecharam duas ou três escolas e se colaram aqui e além ao chão. E lembrei-me por duas razões: primeiro, porque eles eram por regra muito poucos, apenas algumas dezenas, se tanto, mesmo que muito barulhentos – nessa reunião de há 49 anos, apesar de os riscos que corríamos serem bastante mais sérios, pois vivíamos em ditadura, éramos bastantes mais; depois, porque a eventual generosidade da causa ambiental não desculpa a agressividade dos manifestantes, sobretudo não desculpa os disparates que andaram a gritar. Nesse ponto posso até acrescentar que a tal reunião de há 49 anos e os protestos de hoje têm algo em comum, além da mobilização de jovens: a causa era nobre (nós revoltávamos contra a ditadura), mas as plataformas políticas tragicamente erradas (naquela reunião confrontaram-se três linhas, todas péssimas mas todas em luta pela hegemonia do movimento estudantil: a maoista, que era a minha, a comunista, então com Miguel Portas, e a trostkista). |

Os activistas de hoje, além da infantilidade da reivindicação base – exigir acabar com os combustíveis fósseis até 2030 é impraticável –, acrescentaram-lhe ideologia ao proclamarem que “não, não é possível ser ambientalista sem ser anticapitalista”. Esta última frase é de Carmo Afonso, antiga candidata em listas do Bloco e agora colunista do Público, uma cronista que se não existisse tinha de ser inventada pela forma deliciosa, quase cândida, como concilia uma franqueza desconcertante com ignorância e e uma dose q.b. de extremismo. Neste texto, por exemplo, ela confessa que não sabe e que “terão de perguntar a outra pessoa” sobre como conciliar a recuperação do equilíbrio ecológico com o capitalismo. Eu dir-lhe-ia que não precisa de ir muito longe, podia até começar a aprender passeando no Tejo, onde talvez se cruze com os golfinhos que regressaram depois do capitalismo português ter criado mecanismos para diminuir a poluição no estuário (quando eu era adolescente os golfinhos tinham desaparecido), e depois ir até à reserva natural que fica perto da ponte Vasco da Gama e verificar in loco como as populações de aves residentes têm vindo a aumentar muito graças à acção pioneira de conservacionistas conservadores (desculpam o quase pleonasmo) como Gonçalo Ribeiro Telles. |

Não creio porém que o passeio lhe servisse de grande coisa, pois o seu registo é mais o de zurzir nos “velhos do costume”, como notou João Pedro Marques, e pouco saberá sobre os enormes desastres ecológicos, esses sim sem remissão, provocados pelo “socialismo real”, falemos nós da extinta URSS ou da actual Cuba. |

Enfim nada que me surpreenda pois um dos gurus destes activismo, nomeadamente de um dos seus movimentos mais emblemáticos, a Climáximo, é um tal João Camargo, também activista do Bloco de Esquerda e, last but not least, genro de Francisco Louçã. Ora há uns anos a esta parte que ele anda a repetir a seguinte ladainha: “Nós existimos há 300 mil [anos]. Temos civilizações há 12 mil. Começámos a queimar combustíveis fósseis há 200 anos. Não somos nós que não conseguimos mudar, são os donos do capitalismo que não querem abdicar do seu monstruoso poder.” (Aqui numa publicação de 2019, mais recentemente neste neste vídeo de Telmo Azevedo Fernandes ao minuto 1:26). |

Por outras palavras: João Camargo acha que estaríamos melhor sem a revolução industrial e sem tudo o que ela nos deu, pois sugere que por termos podido viver, como ele diz, 299 mil e 800 anos sem petróleo, sem gás e sem carvão, então só não regressamos a esse tempo “paradisíaco” porque isso é “muito benéfico” para… os capitalistas. |

Quando chegamos a este nível tão básico de analfabetismo histórico e social é difícil argumentar – na verdade estamos a falar com fanáticos, não fanáticos do ambiente mas sim fanáticos anti-capitalistas que julgaram encontrar na causa ambiental um bom “cavalo de Troia” para enfeitiçarem as gerações mais novas, como bem explicou o João Miguel Tavares: “Ao longo de boa parte do século XX, o parasita revolucionário andou entretido com a utopia marxista. Falecido o seu principal hospedeiro político, tem andado a saltar de causa em causa, sempre a infectar os ouvidos dos jovens sonhadores.” A causa ambiental é apenas a mais recente dessas causas. |

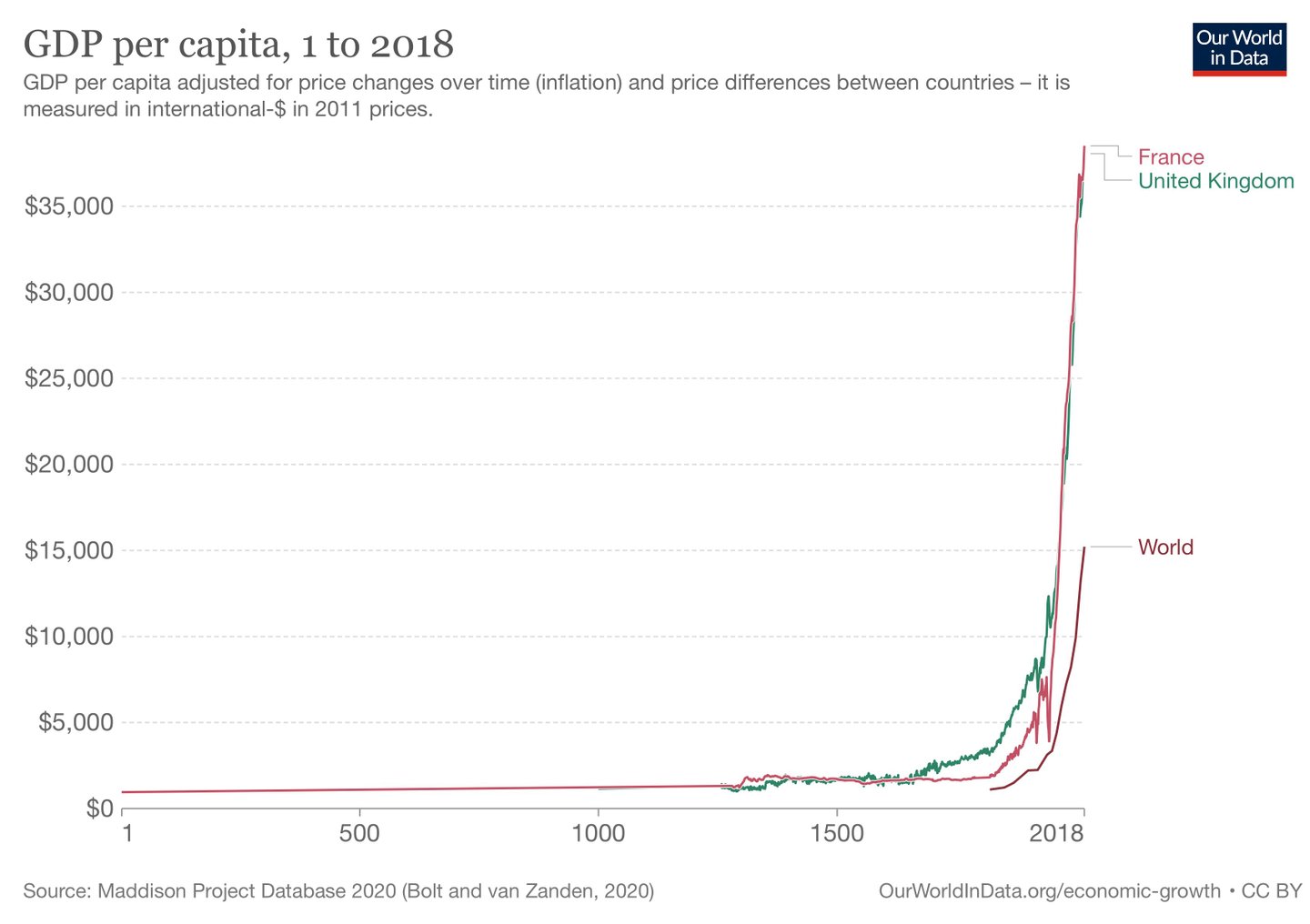

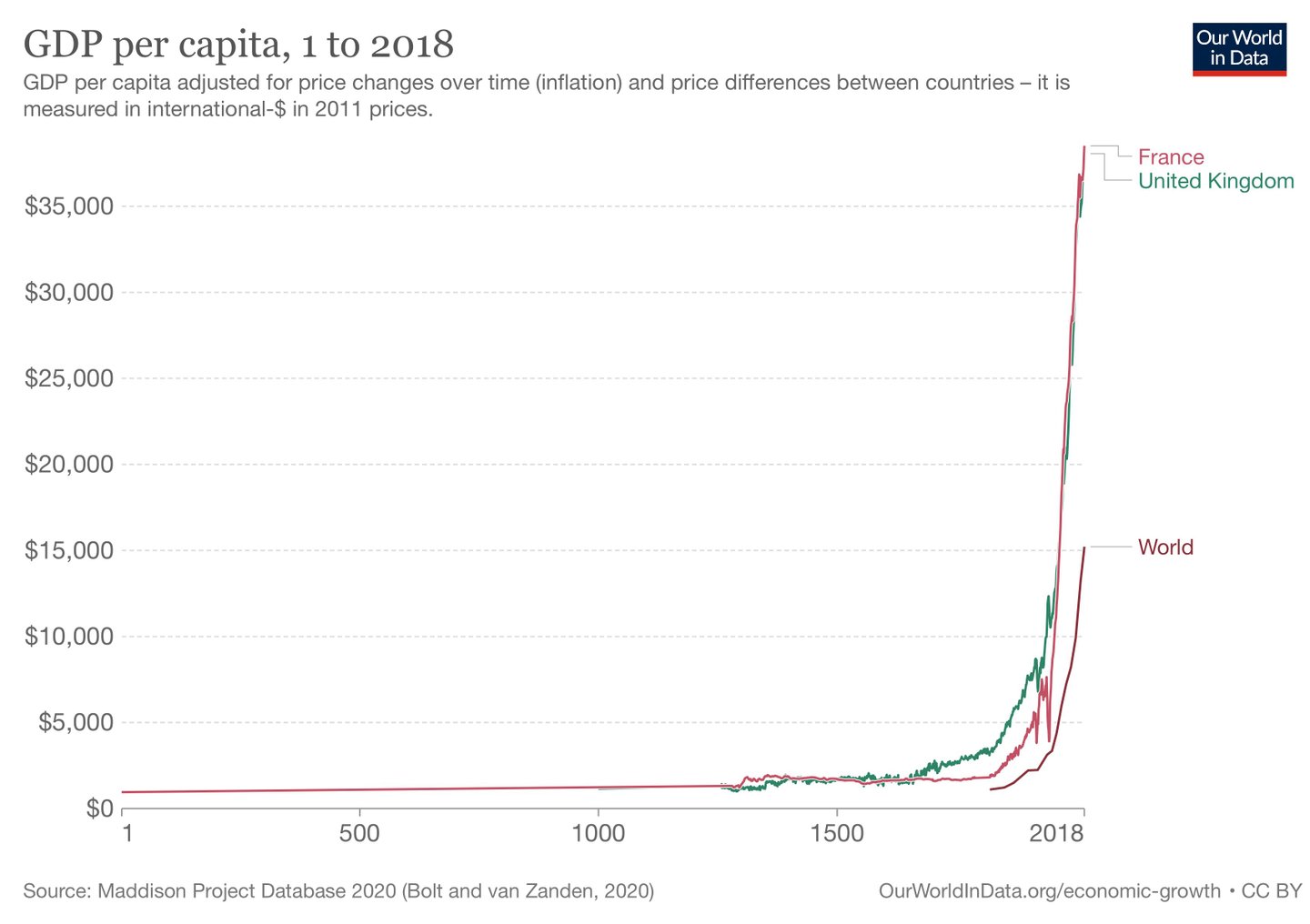

Ora eu, que não só não tenho nenhuns complexos por ter corrigido os meus devaneios de juventude como aprendi com essa experiência, sei que é assim mesmo que os revolucionários fazem: parasitam causas justas e populares para lhes imporem uma agenda injusta e autoritária. Talvez por ter tido uma experiência parecida Miguel Tamen, o director da Faculdade de Letras, não se deixou intimidar por esta gente e fez o que tinha a fazer, explicando cristalinamente o que tinha a explicar. Nem todos fizeram o mesmo, porventura receosos de afrontar um movimento em que, à primeira vista, os jovens estariam apenas “a lutar pelo nosso futuro e pelo dos outros”, certamente sem perceberem que há quem ache que a solução é regressar à forma como vivemos até ao século XVIII – e quem tiver dúvidas do que representou para todos nós, em termos de riqueza por habitante, o tempo antes e o tempo depois da tal fronteira de há 200 anos é só olhar para este gráfico que retirei do Our World in Data. |

|

Em contrapartida eu, que já estou vacinado contra estas “infecções”, acredito na economia de mercado como máquina de produção de riqueza e de permanente inovação, até porque sei que Malthus estava errado quando previu que a Humanidade não poderia multiplicar-se mais (éramos então mil milhões de seres humanos, hoje somos oito mil milhões, valor atingido esta semana), pelo que dediquei um contra-corrente a contrariar alguns destes pessimismos e a mostrar como o impossível pode tornar-se possível por via da ciência e do investimento produtivo. E do capitalismo naturalmente. |

Um exemplo que dei, bem a propósito de como acabaremos por sair da prisão dos combustíveis fósseis, foi o de como o custo das energias renováveis tem vindo a baixar. Usando como referência os Estados Unidos (por cá a evolução foi semelhante) lembrei que a produção de eletricidade a partir do solar custava mais de 350 dólares o megawatt/hora em 2009, e que hoje custa apenas 50 dólares, um pouco mais do que a eólica, que custa 45 dólares. Comparativamente o nuclear custa 60 dólares, o carvão 102 dólares e o gás 148 dólares. Ou seja, o capitalismo fez baixar o preço das renováveis, e como as renováveis já estão mais baratas que “o fóssil”, o fóssil naturalmente desaparecerá porque, convém recordar, os capitalistas distinguem-se precisamente por saberem fazer contas. Mesmo assim não sei se isto não será matemática a mais para a Carmo Afonso e para as suas teias de aranha ideológicas sobre “o modo de produção capitalista”. |

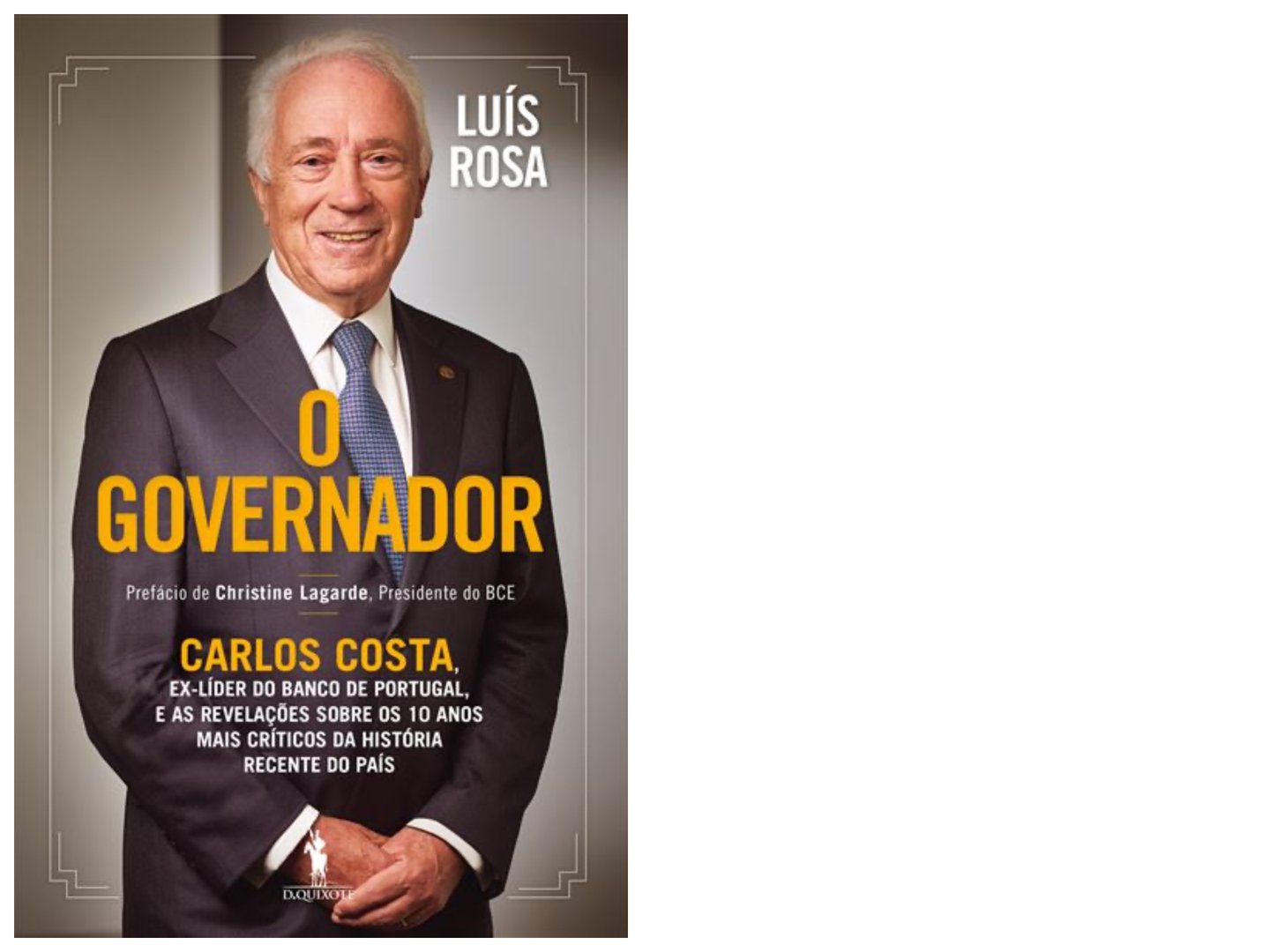

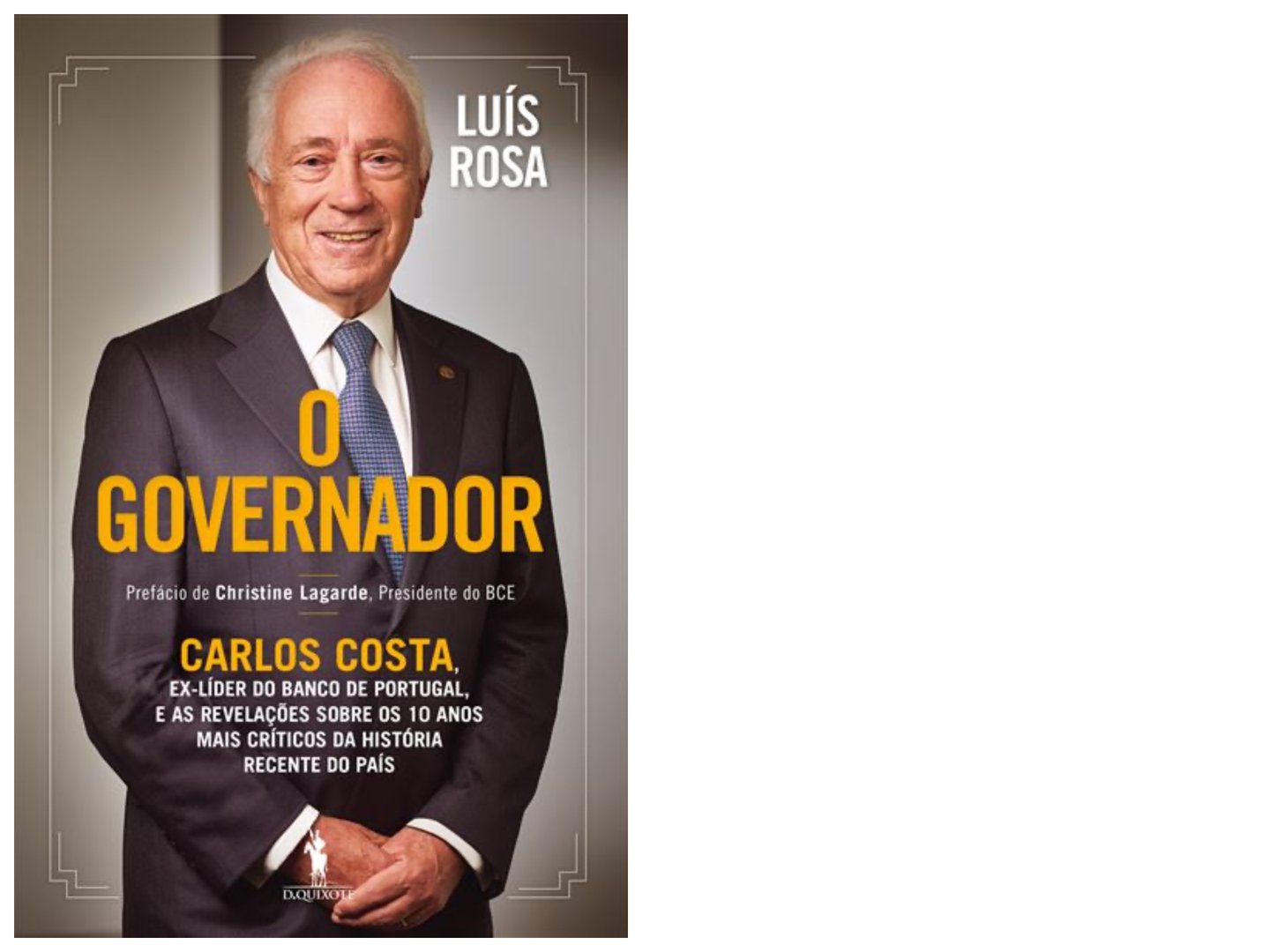

Livro: Quem tem medo da verdade e da coragem? |

|

Está visto que em Portugal o normal é anormal. Em qualquer país do mundo um quase livro de memórias publicado por um antigo governador de um Banco Central depois de um período conturbado com o que vivemos seria recebido não apenas com naturalidade, mas saudado como sendo uma saudável prestação de contas. Em Portugal referem-se-lhe como uma “tentativa de reescrever a história”, como se só uns fossem donos das narrativas e, portanto, da História. |

Falo naturalmente da forma como foi recebido “O Governador”, um livro do nosso colega Luís Rosa que contou com a colaboração de Carlos Costa. Miguel Pinheiro escreveu de forma esclarecedora sobre este nosso “país dos sussurros, dos arranjinhos e do uma-mão-lava-a-outra”, pelo que quero centrar-me naquilo que, de tudo o que já pude ler deste livro – e já li uma boa parte dele –, me pareceu mais significativo. |

Primeiro, a frontalidade com que Carlos Costa assume a sua defesa da independência do Banco de Portugal e a forma como denuncia as tentativas de a condicionar. Não é um detalhe: a independência dos reguladores é essencial se quisermos uma democracia equilibrada e uma economia livre e aberta, não uma economia comandada por governos, sejam eles quais forem. A Helena Garrido escreveu sobre isso no Observador, o João Vieira Pereira no Expresso e no Contra-corrente eu e a Helena Matos não fugimos ao tema. |

Podemos passar dias, semanas, meses a discutir ou a especular sobre o sentido do famoso telefonema de António Costa por causa de uma reunião do Governador com Isabel dos Santos, podemos regressar eternamente aos erros, que os houve, destes últimos anos, mas sobre isso haverá sempre versões e opiniões diferentes. Em contrapartida poucos duvidarão do retrato que Carlos Costa fez do então futuro primeiro-ministro António Costa depois de uma primeira reunião com ele: percebeu que os pontos trazidos para esse encontro “antecipavam uma personalidade política muito mais interventiva, com um certo perfil autoritário, e claramente a favor de uma espécie de subordinação de instituições independentes por natureza ao comando do poder político do Partido Socialista” (página 303). Por se opor a essa subordinação o Governador nunca teve uma boa relação com o actual primeiro-ministro, mas a sua relação pessoal é o menos importante – o mais importante será sempre saber até que ponto, depois destes anos de poder socialista, as instituições independentes já lhe estão subordinadas. Até porque, no PS, Costa não rema contra a cultura do partido, antes a herdou, e herdou-a de José Sócrates, como bem lembrou o Rui Ramos. |

O outro aspecto que gostava de destacar, e a que o livro dedica largas páginas, é ao confronto entre o antigo Governador e o antigo “dono disto tudo”. Mais uma vez há muitos aspectos neste processo que ainda levantam interrogações e são susceptíveis de ser debatidos, mas num ponto estaremos de acordo: Carlos Costa fez o que poucos fariam: disse “não” ao homem que se tinha como o mais poderoso do país. Disse ele que “não”, como disse que “não” Pedro Passos Coelho, e não tenho a certeza, bem pelo contrário, se os nossos actuais protagonistas políticos seriam capazes de, nas mesmas circunstâncias, também dizerem que “não”. Suspeito até que alguns estão do outro lado, do lado dos que lamentam a queda em desgraça de Ricardo Salgado e o lancetamento do abcesso do BES e do Grupo Espírito Santo. |

Percebi também esta semana que não sou só eu a pensar que Carlos Costa foi corajoso – Fernando Teixeira dos Santos, antigo ministro das Finanças de um governo socialista, também acha que ele “foi muito corajoso, ele e a instituição que ele representava tiveram muita coragem para afrontar alguém como Ricardo Salgado, uma pessoa com poder financeiro e com influência.” Mais: “não posso esquecer que, pela primeira vez na nossa história, houve um governador que ousou pôr em causa a manutenção de alguém como Ricardo Salgado à frente de um banco importante como era o BES”. Isso mesmo, chapeau! |

Irão: Violar as virgens antes de as executar |

|

Nunca esperei ter na vida, pensando sobretudo na idade que já tenho, uma experiência tão envolvente como fazer todos os dias o Contra-corrente. Talvez um dia conte aqui como tudo aconteceu, mas esta semana saí especialmente reconfortado de um desses meus diálogos com a Helena Matos e com os e as ouvintes da Rádio Observador. Foi na sexta-feira, dia em que – finalmente! – fizemos o tantas vezes adiado programa sobre o que se está a passar no Irão. E saí reconfortado porque entraram em directo duas iranianas a viver em Portugal que nos trouxeram testemunhos de uma imensa intensidade. |

Tocou-me especialmente a história contada por Sanaz Zadegan (podem ouvir a partir do minuto 48:30, ela tem também conta no Instagram), uma história reveladora de práticas que eu ignorava mas não devia ignorar, designadamente a violação das prisioneiras virgens antes de serem executadas. É um tema de constante debate e denúncia, mas que derivará de uma ordem directa do Ayatollah Khomeini: “Female prisoners who are virgins must be raped before execution, to prevent them from entering heaven.” |

|

Para preparar este programa, ao procurar informar-me melhor sobre o que se está a passar no Irão, encontrei duas entrevistas, ambas com Masih Alinejad, uma jornalista e activista que vive em Nova Iorque, no exílio desde 2009, e que julgo serem muito reveladoras, sobretudo a do podcast Honestly, The Iranian Regime’s Most Wanted Woman. A outra entrevista saiu no Guardian, e tem um título que espero seja profético: ‘It’s the start of the end for the Islamic Republic’. |

Continuando com testemunhos de mulheres iranianas chamo também a atenção para o texto na The Economist de Shirin Ebadi, uma juíza iraniana e activista pelos direitos humanos que recebeu o Nobel da Paz e também vive no exílio desde 2009. |

Mundial de Futebol: haverá ainda um “dono da bola”? |

Começa hoje no Qatar o mais discutido Mundial de Futebol dos últimos tempos, não vou hoje falar dessas polémicas, quero apenas deixar-vos com uma fotografia que fiz aqui há uma dúzia de anos numa viagem à Turquia. Lembrei-me dela por ter sido tirada precisamente na Turquia, por mostrar que futebol pode jogar-se em qualquer lugar e por sempre me ter intrigado a razão de ser das duas bolas – duas bolas em que só reparei quando olhei mais detidamente para esta imagem. Seria para ninguém correr o risco de o “dono da bola” fugir com ela caso o jogo lhe corresse mal? Por isso também me lembrei por um certo “dono da bola” ter estado demasiado presente nos nossos noticiários desta última semana. Esperemos mesmo assim que tudo corra bem, até porque no Qatar já muita coisa correu mal e há quem pareça desejar que esqueçamos isso. |

|

Tenham um bom domingo. |

Gostou desta newsletter? Quer sugerir alguma alteração? Escreva-me para jmf@observador.pt ou siga-me no Facebook, Twitter (@JMF1957) e Instagram (jmf1957). |

Pode subscrever a newsletter “Macroscópio” aqui. E, para garantir que não perde nenhuma, pode assinar já o Observador aqui. |

José Manuel Fernandes, publisher do do Observador, é jornalista desde 1976 [ver o perfil completo]. |