1 A literatura e o autor

O livro satírico de David Lodge sobre o mundo académico, O mundo é pequeno, confronta-nos com uma das questões mais difíceis da filosofia:

– Qual foi o tema da palestra hoje de manhã? – perguntou Angelica.

– Devia ser a métrica de Chaucer, mas o debate foi quase todo sobre o estruturalismo.

Angelica pareceu ficar aborrecida.

– Oh, que pena tê-la perdido! Interesso-me muito pelo estruturalismo.

– De que se trata exatamente?

Angelica riu-se.

– Não, estou a falar a sério! – insistiu Persse. – O que é o estruturalismo? É uma coisa boa ou má?

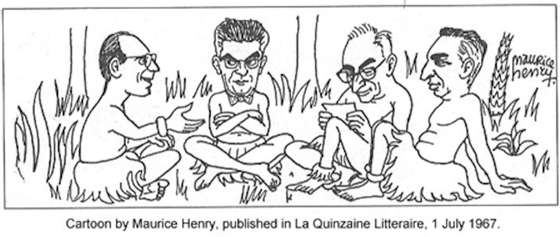

Uma boa explicação sobre estruturalismo deve começar, naturalmente, pelo cartoon de Maurice Henry com a tribo estruturalista: Michel Foucault, Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan e Roland Barthes encontram-se em amena cavaqueira, talvez decidindo como desconstruir mais um dogma da filosofia do sujeito (Jacques Derrida estaria sentado muito perto). Foi, provavelmente, o último suspiro da filosofia francesa, servido depois como pós-estruturalismo e degustado pela academia norte-americana, que o transformou em escola do ressentimento.

Embora se apresente como método a ser aplicado em diferentes áreas, o estruturalismo foi particularmente importante na teoria literária, na medida em que, ao destacar a existência de estruturas sociais, culturais, psicológicas (Lévi-Strauss, Lacan), em particular linguísticas (a partir de Saussure), condena o autor à morte (Barthes) e recusa que a literatura seja obra de uma pessoa, individual, excecional, única: é a língua que fala em nós e nos obriga a falar de determinada forma. E o pós-estruturalismo (um segundo Barthes, Derrida) afirmar-se-á, sobretudo, como análise literária, abrindo o texto à pluralidade de leituras e à possibilidade da sua contínua desconstrução.

Se a dúvida expressa por David Lodge se mantém, a culpa não é minha. São necessárias muitas aulas para definir estruturalismo, o mesmo número para o distinguir do pós-estruturalismo e, no final, as dúvidas quase sempre se mantêm. Certo é que estruturalismo e pós-estruturalismo recusam a ideia de autor como figura de referência: é a crítica que constrói a individualidade, a criatividade, a excecionalidade a partir de um texto que vive para lá da sua autoria. A literatura desaparece; fica o crítico literário.

É em reação a este quadro teórico que Michel Houellebecq escreve: na primeira pessoa e com uma força linguística tal que o narrador se impõe como sujeito real – levando a que tantos confundam autor com personagem e se entretenham a discutir a sua misoginia e xenofobia, enquanto lhes escapa o modo como o escritor francês faz uso da linguagem para expressar o seu desconforto com a vida material e vazia de sentido dos nossos dias.

É igualmente provável que tenha sido contra aquele quadro teórico que, na literatura francesa, se foi afirmando uma corrente de ficção autobiográfica, de que Annie Ernaux é o melhor exemplo. Presumimos que as suas histórias aconteceram porque se apresentam como biográficas, mas sabemo-nos, ao mesmo tempo, perante o complexo ato de construção da memória pessoal, que nunca é linear, nunca é indisputável, nunca é verdadeiro. Sabemos que as suas memórias são ficcionalmente elaboradas por forma a obter um texto esteticamente belo e, por isso, admiramos a técnica com que ela nos engana.

2 A politização da literatura

Em 1999, a escritora e crítica literária Francine Prose publicou um ensaio contundente na Harper’s Magazine. Partindo da lista de obras literárias que constavam dos currículos dos jovens norte-americanos, Prose condenava a opção pela diversidade em detrimento da excelência: as obras eram quase sempre escolhidas em função da identidade dos autores (negros, gays, mulheres) e eram cada vez menos exigentes por forma a agradar aos jovens estudantes. Para Prose, a preferência para que essas obras se relacionem com a vida dos jovens é particularmente vil: o melhor da literatura encontra-se no modo como nos provoca com o que é diferente, ambíguo, complexo.

Estes critérios, nota Prose, sobrepõem-se àquele outro que parece estar hoje fora de moda: serem livros bem escritos. Como se “a beleza estética – a linguagem adequada ou precisa, imagens, ritmo, inteligência, a satisfação de reconhecer algo na ficção que parece novo e verdadeiro – se tivesse tornado demasiado fútil, suspeita e elitista para ser mencionada.” O resultado deste tipo de educação literária tem sido, segundo Prose, afastar os jovens do prazer da literatura e da capacidade de reconhecer o ADN específico de cada autor quando decide empregar cada palavra, e com isso criar gerações de adultos que se tornam incapazes de ler obras que expandem o seu vocabulário e desafiam o seu entendimento do mundo.

Um dos livros escolhidos por Prose para exemplificar estas censuráveis escolhas literárias é o primeiro volume da autobiografia da poetisa e ativista política Maya Angelou, Sei porque Canta o Pássaro na Gaiola, publicado entre nós pela Antígona. Um livro mal escrito, que deve a sua popularidade ao facto de cumprir um objetivo político: são as memórias de uma sobrevivente, “uma poética viagem de libertação e um glorioso bater de asas num mundo opressivo”, como diz a editora portuguesa.

No posfácio, Diana V. Almeida chama a atenção para o aspeto distintivo deste tipo de prosa: apesar de se tratar de um livro de memórias, “a primeira pessoa do singular de novo representa o coletivo afro-americano, incluindo os antepassados escravos”. Na lógica identitária, é um eu que se expressa em nome de um grupo e, por isso, aquelas memórias reivindicam transcender a esfera individual para se afirmarem no espaço público: não é uma viagem de libertação individual, mas a poética de um grupo ou coletivo sujeito às mesmas estruturas opressivas. E é assim que este tipo de literatura assume um “sentido de responsabilidade política”, nomeadamente como “instrumento emancipatório”, diz Diana V. Almeida.

O problema é que a valorização destes aspetos transforma a natureza da obra literária: politizar a literatura destrói o que ela tem de trabalho individual, excecionalidade artística, qualidade criativa. Mas mais do que isso, destrói a sua essência, quase mágica, que consiste em não ser o domínio do verdadeiro e do falso. A esfera política rege-se por um critério de veracidade, mas a literatura é o domínio onde verdadeiro e falso podem coexistir, sobrepondo-se ou desaparecendo, por não serem relevantes. A literatura é o domínio da ficção e se a transformarmos num discurso de verdade, destruímos a sua essência. E, por isso, a politização da literatura deixa-nos perante o dilema da própria humanidade: se destruirmos o autor, ficamos sem literatura; se destruirmos a ficção, ficamos sem humanidade.

PS: Se a politização da literatura pode destruir a literatura, espera-se que a filosofia a alimente, pelo menos tanto como a literatura alimenta a filosofia. É para prestar homenagem a essa relação constante, de fronteiras muitas vezes diluídas, que o Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias da UL e o Centro de Filosofia da UL organizam o ciclo de conferências “Passagens: Literatura e Filosofia”. Na próxima sessão, estarei com o escritor João Pedro Vala a falar sobre “Falhas”, um tema tão filosófico como literário.