Este artigo pertence a uma série dedicada ao tema dos sistema eleitorais, com destaque para os sistemas voltados para a eleição dos deputados de um parlamento. Num artigo anterior, afirmei que o sistema eleitoral português é classificado como “sistema proporcional de listas fechadas“. Este artigo foca-se sobretudo no elemento “proporcional”. A proporcionalidade refere-se ao grau com que um sistema faz corresponder uma dada percentagem dos votos a uma percentagem de deputados no parlamento.

Importa desde já referir um outro factor que é frequentemente usado para analisar sistemas eleitorais: a governabilidade. Mede até que ponto um sistema produz elencos parlamentares capazes de sustentar soluções governativas estáveis. Infelizmente há um conflito entre proporcionalidade e governabilidade. Quanto mais proporcional é um sistema eleitoral, pior tende a ser a governabilidade, pois mais fragmentados tendem a ser os elencos parlamentares resultantes. Consequentemente, mais difícil (supostamente) se torna a formação de governos estáveis e duradouros. Por exemplo, Israel é conhecido por ter problemas a esse nível.

Por causa da fragmentação do voto e em nome da governabilidade, alguns países adoptam sistemas “maioritários”, que conferem ao partido ou partidos mais votados um número de deputados mais que proporcional aos votos. A intenção é facilitar a formação de maiorias estáveis que facilitem a governabilidade. Um exemplo muito citado de sistema maioritário é o do Reino Unido, porque usa círculos uninominais a uma só volta sem mais outro “segmento” que minore os efeitos de desproporcionalidade. No Reino Unido é muito raro o partido mais votado não possuir uma maioria absoluta de deputados. Mas há problemas. Os sistemas maioritários impõem uma forte barreira à entrada de novos partidos num parlamento. Consequentemente colocam fortíssimos entraves à renovação do espectro partidário, mesmo a longo prazo.

Os sistemas maioritários são cada vez mais criticados como uma má solução para a governabilidade, porque a longo prazo pode criar um desalinhamento grave entre as preferências do eleitorado e os resultados em termos de elencos parlamentares. Em parte isso deve-se à evolução do comportamento do eleitorado. É de certo modo natural e expectável que ao longo do tempo o eleitorado aumente a sua dispersão do voto. É algo que temos observado no próprio Reino Unido, bem como em Países tão diversos como Alemanha, Grécia, Espanha e Itália. A partir de um certo nível de fragmentação do voto, o sistema eleitoral não pode ser a “solução”, pois a imposição duma maioria artificial arrisca-se a ferir os princípios da própria democracia. Assistimos a esse risco no Reino Unido e na França. É importante referir que há soluções a nível de outros componentes do sistema político que podem incentivar à formação de coligações pós-eleições.

Provavelmente muitos portugueses não saberão que o actual sistema eleitoral – em vigor há quase meio século – tinha sido pensado apenas para a eleição constituinte que teve lugar a 25 de Abril de 1975.

Essa eleição não foi uma eleição legislativa “normal”. O seu objectivo não era servir de base à formação de um governo, mas apenas formar um elenco parlamentar destinado ao processo de elaboração de uma nova Constituição. A intenção na altura seria definir algum outro sistema eleitoral para as eleições legislativas para a AR, a primeira das quais se realizou em 1976. Lamentavelmente, a adopção de um outro sistema eleitoral nunca foi concretizada.

A história da génese da nossa Constituição e do sistema eleitoral é relatada em muitas fontes. Não me alongarei nesse tópico, para além do seguinte. É justo fazer notar que os deputados constituintes, saídos da eleição de 25 de Abril de 1975, não possuíam um total controlo do processo legislativo (ou melhor dizendo constituinte). Embora tivessem a legitimidade democrática conferida na eleição de 1975, tinham de lidar com outras forças que gozavam de “legitimidade revolucionária” ou do poder das armas puro e simples. A prioridades dos primeiros representantes democráticos era garantir que o processo de democratização não era interrompido (como bem podia acontecer) e que as eleições que se avizinhavam se realizariam efectivamente. Recorde-se que alguns partidos foram mesmo impedidos de concorrer ao primeiro acto eleitoral (1975).

É também justo fazer notar que as opções tomadas naquele momento histórico são compreensíveis e até louváveis. A prioridade na altura era construir um sistema partidário sólido como base para uma democracia que estava a dar os seus primeiros passos. O problema, é que um sistema feito para determinada situação não é necessariamente adequado para uma situação diferente – e a situação no nosso País, após quase meio século, é muitíssimo diferente.

Convém também esclarecer um outro ponto. É sabido que no sistema político português, os cidadãos não têm a possibilidade de concorrer a lugares de deputado por direito próprio, sem precisar de um partido – ao contrário do que acontece em muitos outros países europeus. Porém, esse bloqueio é imposto pela Constituição (artigo 151º) e não pelo sistema eleitoral. Por esse motivo esse assunto não é desenvolvido no presente artigo.

Desde o início do período democrático pós-revolução que os círculos eleitorais coincidem com os distritos – uma de várias decisões discutíveis, atendendo à desigualdade populacional que já naquele tempo se verificava entre os distritos. O tamanho da população recenseada varia muito de círculo para círculo, o que naturalmente se reflete na dimensão de cada círculo em termos de número de deputados. Infelizmente isso significa que as hipóteses que os diversos partidos têm de eleger deputados também é muito diferente de círculo para círculo.

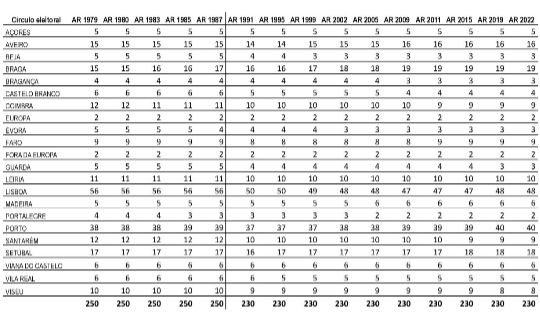

Quanto mais pequeno é o círculo, menos partidos têm reais hipóteses de eleger alguém nesse círculo – e mais baixa é a probabilidade do voto dos votantes se traduzir na eleição de um deputado, dependendo do partido em que votamos. Isso não seria um problema, se o sistema previsse algum mecanismo para compensar essa desproporcionalidade. Várias soluções técnicas existem. Porém, nunca um tal mecanismo foi instaurado. Na verdade, ao longo do quase meio século, a modificação de maior monta foi a redução do número de deputados de 250 para 230 – aquando da revisão da Constituição de 1989. A primeira eleição que se realizou com 230 lugares foi a de 1991.

A partir de 1979, antes de cada eleição legislativa é publicado em Diário da República o mapa, para cada círculo, do número de eleitores recenseados e do correspondente número de lugares de deputado. Esses números têm variado ao longo do tempo, refletindo a contagem dos eleitores recenseados antes de cada eleição. É interessante observar a evolução da dimensão dos círculos ao longo do tempo. Esta é mostrada na tabela abaixo.

Podemos sumariar a estrutura de círculos eleitorais do nosso sistema em função da sua dimensão. A seguir coloco à frente de cada círculo, entre parêntesis, o número de lugares aquando da eleição à data mais recente – 2022.

Assim, Portugal Continental e Ilhas possui os seguintes círculos:

- dois círculos gigantes – Lisboa (48) e Porto (40)

- três círculos grandes – Braga (19), Setúbal (18) e Aveiro (16)

- cinco médios – Coimbra (9), Faro (9), Leiria (10), Santarém (9) e Viseu (8)

- dez pequenos – Açores (5), Beja (3), Bragança (3), Castelo Branco (4), Évora (3), Guarda (3), Madeira (6), Portalegre (2), Viana do Castelo (6), Vila Real (5).

Os dois círculos da emigração – Europa (2) e Fora da Europa (2) – são tratados como um caso à parte e têm sempre dois lugares cada.

Examinando a tabela e cingindo-nos às eleições para um parlamento de 230 lugares, em que os valores são directamente comparáveis, podemos ver como as migrações do interior para o litoral foram tendo algum impacto na dimensão dos diversos círculos. Nenhum círculo do interior mantém em 2022 o número de lugares que tinha em 1991. Todos “encolheram” a favor de círculos do litoral. Repare-se também como a maioria dos círculos médios tinha dimensão 10 em 1991 e em 2022 só resta um com 10 lugares – Leiria.

Um outro facto a realçar da tabela é que já existe um círculo com o número mínimo de lugares (dois) – Portalegre. Existe jurisprudência que na prática dita que a dimensão de um círculo não pode ser abaixo de dois, isto é, não pode haver círculos uninominais. Assim, o círculo binominal Portalegre é no nosso sistema o que mais se aproxima dos círculos uninominais que muita gente propõe para Portugal. Frequentemente vejo propostas de “círculos uninominais” serem feitas em conversas informais, mas sem esclarecer que tipo de círculos uninominais se referem (porque se calhar nem sabem que há vários) e outros detalhes do sistema. Se um número reduzido de deputados favorece a aproximação entre eleitores e eleitos, isso devia observar-se em Portalegre. Observa-se? Na prática, o que faz é exacerbar um problema que se verifica em todos os círculos eleitorais mas mais nos pequenos.

Só os dois maiores partidos conseguem eleger deputados em Portalegre. Votos em todos os restantes partidos são “desperdiçados”. Sendo o menor círculo eleitoral, espera-se que a proporção de votos “desperdiçados” nesse círculo seja maior em Portalegre do que nos outros círculos. Seguindo a mesma lógica espera-se que essa proporção seja mínima no maior círculo de todos – Lisboa. De facto assim é em ambos os casos. Verifica-se uma profunda desigualdade entre Portalegre e Lisboa.

No que diz respeito ao número de votos desperdiçados, a situação nos círculos de 3 a 5 lugares não é muito diferente da de Portalegre. Seguindo uma lógica similar, uma redução do número total de deputados da AR de 230 para 180 (o mínimo estipulado pela Constituição) sem alterar ou acrescentar mais nada no sistema, resultaria num significativo aumento do número de votos desperdiçados e beneficiaria ainda mais os dois maiores partidos, que já são beneficiados com o sistema actual.

No seu livro O sistema político português, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, Manuel Braga da Cruz explica que o patamar acima e abaixo do qual os partidos são beneficiados ou prejudicados, ronda os 20%.

A revista Eleições – revista de assuntos eleitorais forneceu ao longo dos anos muita informação interessante sobre os tópicos abordados neste artigo (e outros cuja escrita planeio efectuar).

Num estudo publicado no número 5 dessa revista (1999), Paulo Morais compara a dimensão do parlamento português com a dos outros países da União Europeia (UE), particularmente aqueles com características semelhantes (isto é, dimensão de população) às de Portugal. Tal é feito no capítulo intitulado “A dimensão da A.R. e o modelo de representação como garante do princípio da proporcionalidade“.

O estudo conclui que a dimensão do parlamento português é a que seria de esperar por extrapolação dos números de outros países da UE. Note-se que este estudo é anterior à adesão à EU dos países que estiveram sob a esfera de influência da União Soviética (1 de Maio de 2004), que inclui vários países da mesma dimensão que Portugal, e.g., Hungria e Chéquia.

Há vários anos, eu próprio fiz um pequeno estudo na mesma linha – bastante mais informal e menos sistemático – e cheguei à mesma conclusão: por comparação com outros países europeus da mesma dimensão, o parlamento português não tem deputados a mais.

O principal problema dos deputados não é o seu número, mas o facto de não serem escolhidos pelos cidadãos votantes. Quem os escolhe é quem elabora (e ordena) as listas eleitorais. Está certo que sejam os partidos a elaborar as suas listas de candidatos. Porém, não está certo que sejam os partidos a impor a sua ordem. Em democracia, isso é prerrogativa do eleitorado – ou devia ser. Escolher em quem se está a votar, é uma característica essencial de um sistema eleitoral de uma democracia madura. Isso requer um sistema eleitoral com alguma forma de voto em nome.

O estudo de Paulo Morais fornece mais conclusões interessantes. É sabido que o método de D’Hondt é o usado para converter votos em mandatos em cada eleição (por imposição da Constituição, numa lógica que a generalidade dos entendidos diz não fazer sentido). Também é sabido que o método de D’Hondt não é o mais proporcional de todos os disponíveis. Um facto talvez menos conhecido é que o método de D’Hondt também é usado para determinar, antes de cada eleição legislativa, a dimensão de cada círculo eleitoral em função do número de eleitores recenseados nesse círculo. Com base em algumas simulações usando dados de eleições anteriores ao estudo, Paulo Morais concluiu que o método de D’Hondt prejudica um pouco os círculos mais pequenos em detrimento dos maiores, sobretudo Lisboa. Paulo Morais experimentou a título de exemplo um outro método, o método do Quociente Eleitoral. Concluiu que se tivesse sido usado em lugar do método de D’Hondt, o círculo de Lisboa teria menos lugares, que seriam alocados a círculos como os de Aveiro, Beja, Braga e Vila Real.

Por ser utilizado em duas fases do processo eleitoral, o método de D’Hondt introduz enviesamentos por duas vezes, exacerbando os seus efeitos. No relatório desse estudo, Paulo Morais afirma que uma conjugação de diversos factores poderá provocar um desvio à proporcionalidade de tal dimensão que a aplicação do método de D’Hondt já não respeite o princípio de proporcionalidade a que obriga o artigo 288º da Constituição. Nada que pareça preocupar muito os políticos portugueses.