“Que a Cozinha Tradicional Portuguesa como a vi lhe dê, Joana, conforto, alegria e se reconheça nela. Afectuosamente, Maria de Lourdes Modesto. 24/3/2016”, lê-se na folha de rosto do livro, escrito a esferográfica a azul.

Este dia de março de 2016, em que conversámos na RTP3, terá sido o último em que estivemos juntas. Foi também o primeiro, de mais de uma mão cheia de entrevistas e muitas conversas paralelas, em que lhe levei o meu exemplar vergonhosamente imaculado da “Cozinha”, para que nele deixasse mais um bocadinho de si. Como se 20 anos de vida não fossem já suficientes.

O princípio, como Maria de Lourdes Modesto (que morreu a 19 de julho aos 92 anos) nunca se cansou de repetir, por mais repetitivas que fossem as perguntas, foi a televisão. O programa chamava-se “Culinária” e fez dela uma estrela. “A rapariga do dia seguinte”, escreveu-se nas revistas. Desde antes da estreia, em 1958, quando espantou o país ao mostrar em direto como se comiam alcachofras (chupando), ao momento em que lançou um desafio irresistível. Os senhores telespectadores tinham começado por reclamar: que a antiga professora do Liceu Francês era afrancesada na cozinha; que aquela receita tradicional não era assim; que a mãe, a tia, a avó, faziam de outra maneira. “Então tive a ideia de fazer um concurso de receitas”, contaria. “A cada mês, uma província. Recebi milhares.”

A diva e a crítica. Maria de Lourdes Modesto, a mulher a quem devemos a original cozinha portuguesa

Durante 20 anos, namorou aquelas cartas. Não era uma especialista, de facto. Curiosa e irrequieta, experimentou, conversou, viajou. Conheceu as autoras. Apercebeu-se da importância da comida para cada uma delas. Havia quem chorasse a falar dos pratos da avó. A cozinha, concluiu, era amor. E perdeu a coragem. Era demasiada a responsabilidade, mais ainda para uma perfeccionista. “Durante 20 anos, tive pavor de fazer o livro”, lembraria.

Até que, no final da década de 1970, tudo mudou. Começara a ouvir mal. Numa consulta, um médico disse-lhe que tinha um tumor no cérebro. “Pensei, ‘pronto, vou morrer e não fiz o livro. Isto é uma vergonha.” É então que põe mãos à obra. Ao longo de três anos, volta às cartas, aos contactos, às viagens. Do lado de lá, as autoras das receitas recebem-na com entusiasmo. “E fui-me apaixonando completamente”, lembraria. “Tudo aquilo se tornou fascinante para mim. Parti do zero para uma paixão grande.”

Nos dois primeiros meses, o livro só está disponível pelos correios ou na editora e formam-se longas filas em frente à Verbo, junto à Fundação Calouste Gulbenkian. Daí em diante, vender-se-ão mais de 400 mil exemplares

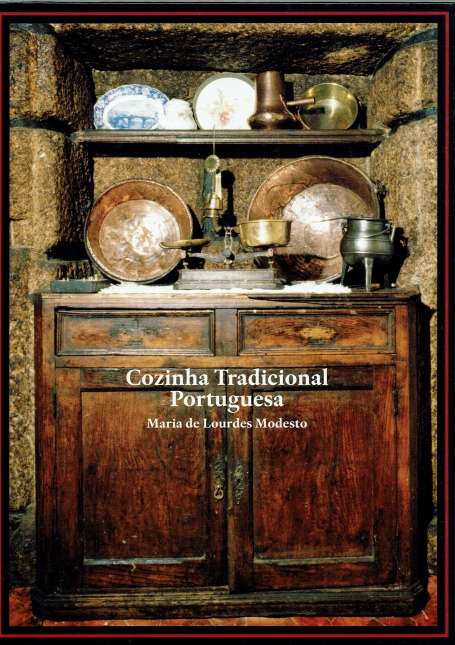

Passadas mais de três décadas, no estúdio de chroma verde da RTP, enquanto se debruçava para assinar o meu exemplar vergonhosamente imaculado, o léxico mantinha-se. A bíblia era apenas “A Cozinha” ou “o nosso livro”, porque nunca olhou para as mais de 300 páginas do principal compêndio do receituário tradicional, o mesmo que fez dela parte indissociável da história da gastronomia e da cultura portuguesas, como uma obra só sua; antes, como uma obra coletiva. Até quando se referia ao monumental objeto fazia questão destacar o designer, o inexcedível Sebastião Rodrigues, responsável, por exemplo, pelo design da revista de culto Almanaque, e o “melhor fotógrafo”, Augusto Cabrita, que levou para o projeto António Homem Cardoso.

A 15 de janeiro de 1982, data do lançamento da “Cozinha”, Maria de Lourdes Modesto, de 51 anos, está longe de imaginar o que a espera. Mantém-se ligada ao mundo da comida, mas há anos que está arredada da televisão, desgostosa com o fim dos diretos. O país também já não é o mesmo que a aclamou. Nesse dia, ainda passa pela cozinha do hotel Ritz para fritar umas filhós de flor e as juntar à mesa com iguarias de cada região. Depois, muda de roupa e, ao final da tarde, junta-se no Salão Nobre aos convidados, muitos deles vindos da província. É uma festa, nas suas palavras, “lindíssima”. A primeira depois do 25 de Abril onde se vê mulheres com joias.

Maria de Lourdes Modesto. “Cozinhados era uma coisa a que eu não achava graça nenhuma”

O resto, como se costuma dizer, é história. Ou, nas palavras da própria, “uma explosão”. Nos dois primeiros meses, o livro só está disponível pelos correios ou na editora e formam-se longas filas em frente à Verbo, junto à Fundação Calouste Gulbenkian. Daí em diante, vender-se-ão mais de 400 mil exemplares, incluindo aquele com que cresci, em casa da minha mãe, os que hoje habitam de casa um dos meus irmãos e o meu, vergonhosamente imaculado.

É nisso que penso quando a vejo escrever “…lhe traga conforto, alegria…”. Nisto e na história que semanas antes me contara, noutra entrevista, mas em sua casa, na marquise com vista para as estrelícias (“Quem tem um jardim, quer sempre despedir o jardineiro”, desabafara). A história da rapariga que lhe aparecera com um livro que era “uma maravilha: cheio de nódoas, de notas, com as folhas a sair. Tinha o dobro do tamanho.” E como ela, com o entusiasmo que a rejuvenescia, perguntara, “‘Não me quer vender este livro? Porque eu comprava. Era uma maravilha.”