Índice

Índice

Europa fora, o inglês George Bryan “Beau” Brummell (1778 – 1840) foi referência para os dandies mais comprometidos com um look irrepreensível. Na Lisboa de oitocentos, nem todos aplicariam as regras de um príncipe de estilo do período da Regência. Por cá, a certa distância da arbitragem da moda no masculino, Eça de Queiroz não desiludia entre os mais elegantes, mas seria uma exigente ave rara no eixo que inevitavelmente cruzava o Chiado. Maravilhou as hostes quando chegou do seu périplo pelo Oriente, uma indumentária registada pelo amigo Jaime Batalha Reis, que sublinhou o “chapéu de copa alta e cónica”, o plastron “imenso”, o “colarinho altíssimo”, as “calças arregaçadas alto, mostrando meias de seda preta com largas pintas amarelas”.

Em tese sobre Eça e as célebres Conferências do Casino, Bernardo da Gama Lobo Xavier resgata a transcrição da imprensa de Salgado Júnior, que daria conta, meses depois, do aprumo do escritor para aquele momento, em 1871. José Maria “trajava diplomaticamente uma irrepreensível sobrecasaca abotoada, colete branco, plastron de setim, sapatos envernizados, luvas cor de chumbo, colarinho alto”, sintetizava então o jornalista, que esperara ver uma aparência revolucionária: “a toillete de um gentleman e o modo grave e distinto de um fidalgo”.

Dos folhetins nos jornais à decisão de “farpear até a morte a alimaria pesada e temerosa”, porque “a tolice tem cabeça de touro”, de viva voz ou por intermédio das personagens, um dos mais célebres autores nacionais zurziu (também) sobre os desarranjos nos modos e no vestuário cá do burgo. Na semana em que os seus restos mortais são depositados no Panteão Nacional, apanhamos boleia dessa advertência a Uma Campanha Alegre, que em 1890 reúne esse conjunto de crónicas, e mostramos como o incómodo, bocejo e sátira se estenderam ao traje de terceiros. Eça não poupou as comichões da Academia, o espartilho das modas entre as jovens de um país movido a açúcar, e uma imperatriz em queda livre com privilégios para circular.

Lisboa não é francesa, é doceira — e o espartilho amarga

Doenças de estômago, maus dentes, quem sabe até, pondera, uma influência nefasta nos costumes e no carácter. O veneno em causa chama-se açúcar, uma praga que dá que pensar na terra onde pouco se pensa e muito se devora. “Lisboa é uma cidade doceira, como Paris é uma cidade intelectual. Paris cria a ideia e Lisboa o pastel.”

Em março de 1872, Eça de Queiroz demora-se sobre os péssimos hábitos alimentares das jovens portuguesas, em particular as da cidade, que prescindem do peixe, da carne e mesmo do vinho – e arriscam o rótulo servido por um provérbio de província pouco abonatório para as senhoras que se excedem: mulher gulosa, bicha manhosa. ”Comem doce e alface. Jantam as sobremesas. A gulodice do açúcar, dos bolos, das natas, é uma perpétua desnutrição.”, alerta.

A urna, as memórias e as discórdias. O último adeus de Eça de Queiroz a Baião

O crítico não hesita sobre a origem do crime de amolecer almas e debilitar corpos à conta do excesso de massa, ovos e natas. Pelas ruas da Baixa e do Chiado, o pecado está ao virar da esquina para quem quiser procurá-lo e saboreá-lo. “O Baltresqui, o Ferrari, a Confeitaria Lisbonense arrasam o nosso organismo social.” Eça refere-se às iguarias saídas da casa do pasteleiro e conserveiro suíço Rodolfo Baltresqui, na antiga Rua dos Capellistas, atual Rua do Comércio; e às perdições da maison que Mathias Ferrari abriu em 1846 na Rua Nova do Almada. Mas em matéria de maleitas sociais, há um flagelo tão ou mais grave, cujo impacto se adensa à medida que a ingestão de doce aumenta.

Outra causa de doença é a toilette. Com estes penteados enormes, eriçados, insólitos, em forma de capacete, de fronha, de chalé, de concha, e com os materiais tenebrosos que metem por baixo para sustentar e erguer mais a construção inclemente – acumulam sobre a cabeça um fardo, uma trouxa, que não deixa arejar o crânio. A transudação acumula-se à raiz do cabelo, fecha os poros, cria um estado de inflamação. Ouve-se dizer quase sempre às mulheres – Sinto hoje um peso na cabeça!… É o fardo! E o crânio que, sem ar, amolentado, está adoecendo como um corpo que se não despe.”

Para este quadro pouco recomendável contribuiria um acessório em voga na época. Surgiu originalmente no século XVI, em Inglaterra, mas foi com o período vitoriano que encontrou em definitivo o seu lugar ao sol no guarda-roupa feminino, adelgaçando a silhueta até ao infinito – e só começou a perder a glória quando a viragem do século introduziu o concorrente soutien. O facto, reza o cronista, é que Lisboa é a cidade do Universo onde as meninas mais se apertam e contorcem de tanto aperto.

O espartilho que destrói a beleza da linha, a melodia das curvas naturais, dificulta, ao mesmo tempo, a circulação, a respiração e a digestão. Fere as três causas da vida. De modo que o balanço das condições físicas de uma rapariga portuguesa é este:

Músculos sem exercício;

Pulmões sem ar;

Circulação comprimida;

Digestão estrangulada.

A primeira consequência é que uma rapariga assim destrói a sua beleza, a vivaz mocidade, e a graça. A pele amarelece, os olhos encovam, os lábios gretam, as orelhas despegam do crânio, o nariz afila, as mãos humedecem, todo o corpo corcova – e na bela idade da florescência, e na fresca expansão da vida, uma pobre rapariga de quinze ou dezoito anos está como alguma coisa de amarrotado, de melado, de murcho, de em segunda mão, com aquele aspecto safado que o pó das estradas dá à virgindade das folhas.”

A luz da manhã é implacável com o estado dos cabelos, dos lábios, até do nariz e da pele. E tudo por causa de um conjunto de prescrições que conseguem ser menos sensatas que os padrões dos tempos bárbaros, com as suas largas túnicas de linho, para uma toilette mais harmoniosa, lembra Eça.

© Getty Images

Ao longo de contos e romances, pintou uma galeria de personagens femininas para a posteridade. De Maria Eduarda à Condessa de Gouvarinho, de Maria Monforte às irmãs Gansosos, todas elas se sujeitaram a análises dos atributos físicos, quadros psicológicos, escolhas de vestuário, estrato social e, claro, natureza moral, de estereótipo em estereótipo e quase sempre com o castigo na mira do destino. A alta e esbela Elisa de José Matias, mulher ideal do conto publicado originalmente em 1897 na Revista Moderna e incluído na compilação Contos, em 1902, dificilmente teria problemas ao nível da dieta alimentar e necessidade de se espremer num vestido, mas na vida real, para a maior parte das criaturas, a sina era outra.

É a moda, dizem. – Cruel razão! A moda começa por ter isto de absurdo: não é ela que é feita para o corpo – mas o corpo que tem de ser modificado para se ajeitar nela A moda vem de fora, do figurino, feita pela fantasia burguesa de um desenhador de armazém: e aqui, depois, a pobre mulher precisa de reformar o corpo, obra do seu bom Deus – para o acomodar ao figurino, obra do seu mau jornal. De modo que para sustentar o chapéu deforma-se a cabeça; para obedecer ao puff torce-se a espinha; para satisfazer às botinas Luís XV desconjunta-se o pé; para seguir o chique das cintas baixas destrói-se o busto. Nunca como hoje, sob o domínio da democracia, se desprezou, se deteriorou tanto o corpo humano. (…) Hoje mais que nunca se glorifica a beleza, e o corpo é o fim supremo. Somente não se aceita o corpo que a natureza dá – e procura-se aquele que se vende nas modistas.”

Talvez nem todas as modas destruam a beleza e o espírito como o autor sentenciava, mas dir-se-ia que 150 anos depois, a tendência para a uniformização está longe de ser arrumada na gaveta. Pelo menos podemos imaginar o que escreveria o mesmo nome se acaso entrasse numa loja de consumo rápido dos nossos dias, com mais ou menos açúcar pelo caminho. Ou se fosse convidado para assistir a um desfile apinhado de celebridades na capital francesa, que se mantém barómetro de tendências e flashes. E que dizer da imitação a papel químico patrocinada pelas redes sociais?

Um caixeiro desenha a lápis, em Paris, um certo chapéu, um certo corpete, umas certas mangas – e todas, magras e gordas, as loiras e as trigueiras, as altas e as pequeninas, se introduzem, se alojam, se enfiam naquele molde, sem se preocuparem se o seu corpo, a sua cor, o seu perfil, a sua altura, o seu peito, condizem, harmonizam, vão bem com o molde decretado e chegado pelo correio. Abandonando-se servilmente ao figurino, abdicam a sua originalidade, o seu gosto. Aceitam uma banalidade em seda – e um lugar comum com folhos.

Uma senhora que não inventa e não cria os seus vestidos – é como um escritor que não acha e não inventa as suas ideias. Ter a toilette do figurino, é fazer como os merceeiros que têm a opinião da sua gazeta. Desabitua o espírito da invenção, da espontaneidade, da liberdade. É uma confissão tácita de que se não tem espírito, nem fantasia. Seguir um figurino é aprender a elegância de cor, para a ir recitar na rua; é ter o gosto que se recebeu de encomenda; é alugar o chique, ao mês; é mandar vir as ideias pelo correio; é o bom tom por assinatura. Que falta de espírito! e os maridos pagam-no!”

Numa outra crónica, ainda, o autor de “Os Maias” elabora sobre os constrangimentos das toilettes, apontando antes de mais o motivo para que as meninas se sujeitem a esta lei geral, que vai além de um simples capricho ou quadro sombrio.

Pobres, precisam casar. A caça ao marido é uma instituição. Levam-se as meninas aos theatros, aos bailes, aos passeios, para as mostrar, para as lançar á busca. Faz-se com a maior simplicidade esse acto simplesmente monstruoso. Para se impôrem á attenção, as meninas teem as toilettes ruidosas, os penteados phantasticos, as arias ao piano. (…) A Moda é que é uma religião. A modista reina, absorve tudo, não deixa tempo para a menor occupação ou curiosidade d’espirito. Rara a mulher que lê um livro. Rara a que tem um interesse intellectual…”

Se é para receber o Rei que seja em bom

Em julho de 1875, o destaque vai para D. Luís I, que visita a “original, murmurosa e profunda” paisagem do Minho e estende a sua deslocação pelo norte do país. Mas a receção a El Rei está longe de convencer a pena de Eça, ou pelo menos os moldes em que decorre o acolhimento popular, demasiado informal para a ocasião e merecedor do devido puxão de orelhas. No teatro do Porto, a espontaneidade da ovação dos presentes é abafada pelo gesto dos mancebos que acompanharam o carro de Sua Majestade – e que ao chegar ao Paço despiram as suas casacas pretas e estenderam-nas no chão, para sua majestade passar por cima.

Achamos equívoca esta demonstração! Os srs. mancebos costumam, aí no Porto, fazer às vezes essa estrada de casacas pretas aos pés mimosos de uma dançarina ou de uma contralto famosa: não era lógico que a repetissem a El-Rei. Os entusiasmos políticos pelos reis devem diferir na essência dos delírios nervosos pelas actrizes. Numa ovação a uma dançarina há fantasia, exaltação, boémia, aparências de orgia, bebeu-se nos entreactos, tem-se os nervos impacientes, vem-se da luz do gás e do pó de arroz dos camarins, ha uma ponta exigente de amor, ela sorri, atira beijos, os seus olhos, gulosos de ruído, cintilam sob o capuz de cetim, rasga a luva em relíquias; grita-se, está-se febril, estroina, absurdo, e quando ela desce do carro, atira-se com o paletó, com o lenço, com a vida, por violência, petulância de sangue, desordem de sensações, como se atira, na cascalhada de uma orgia, com as garrafas de champanhe aos espelhos melancólicos do restaurante! Não é assim com Sua Majestade. Vitoriar o Rei é uma afirmação política – não é uma estroinice ruidosa.”

Progresso, paz social e uma geração de notáveis, onde se incluía Eça, pautam o reinado do soberano que passou à história como O Popular, com o prenúncio de agitação sempre muito próximo do seu consulado, da demissão do governo imposto pelo duque de Saldanha (1870) às Conferências do Casino (1871), sem esquecer a evolução constante do republicanismo – em 1878 tomava lugar na Câmara o primeiro deputado republicano, Rodrigues de Freitas, eleito pelo Porto, e dois anos depois o Partido Republicano era uma viva realidade.

D. Luis e D. Maria Pia, por volta de 1862

Sobre essa deslocação ao Porto, o escritor não tem dúvidas. Quando o homem despe a sua casaca, não é o cidadão que ali está, como deveria ser sempre que aclama o Rei. É antes o rapaz, o estroina, o doido. Das duas, uma. É preciso escolher quem se está a receber, para não ser apanhado em falso e fazer triste figura.

Ou Sua Majestade é recebido como um Rei – isto é, uma política, um princípio, uma ideia, e então deve ser aplaudido com dignidade, convicção, seriedade: ou é recebido como uma dançarina famosa e então não se lhe apresenta o pálio – dá-se-lhe uma ceia na Foz, na Mary, com champanhe por copos de água, lorettes encomendadas e o bacará da madrugada. Sua Majestade foi ao Porto ter a adesão dos cidadãos, e vendo as suas aclamações cerradas, as suas generosas alegrias, pôde julgar-se entre cidadãos honrados, de consciência séria, de auxílio seguro e forte, sólidas amizades para a sua dinastia. Mas, de repente, os sujeitos despem as casacas, como numa orgia – e Sua Majestade, que se supunha entre cidadãos, acha-se apenas entre pândegos! Ora Sua Majestade não viaja para recolher nas províncias a adesão da patuscada!”

O desacerto, segundo Eça, é tanto mais grave se considerarmos que ao lado do monarca seguia uma senhora, nada mais nada menos que dona Maria Pia de Saboia, a filha do primeiro rei da Itália unificada que chegara a Portugal com apenas 15 anos para desposar D. Luís – pelo que se desaconselhava indumentária incompleta (tanto mais que sua majestade era ela própria uma referência de estilo, como boa consorte influencer antes mesmo da expressão ser cunhada).

Para se cumprimentar a Rainha, não se toma a atitude familiar com que se faz a barba. Se entre os senhores é máxima – que quanto mais estima menos roupa – pedimos-lhes em nome do decoro que não estimem El-Rei de mais. Já o amam até ficar em mangas de camisa, não vão apreciá-lo até ficarem em peúgas! E o pudor que o pede, mancebos! Vós ides na amizade real e na toilette por um declive. A liberdade não vos pede tanto. Parai, temerários. Deixai-vos ficar de calças! E sobretudo, meus senhores, não se mostra a um Rei que ele tem vassalos que julgam a sua casaca mais bem acomodada nas lajes da rua, do que no próprio corpo.”

[Já saiu o quarto episódio de “A Caça ao Estripador de Lisboa”, o novo Podcast Plus do Observador que conta a conturbada investigação ao assassino em série que há 30 anos aterrorizou o país e desafiou a PJ. Uma história de pistas falsas, escutas surpreendentes e armadilhas perigosas. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube. E pode ouvir aqui o primeiro episódio, aqui o segundo e aqui o terceiro episódio]

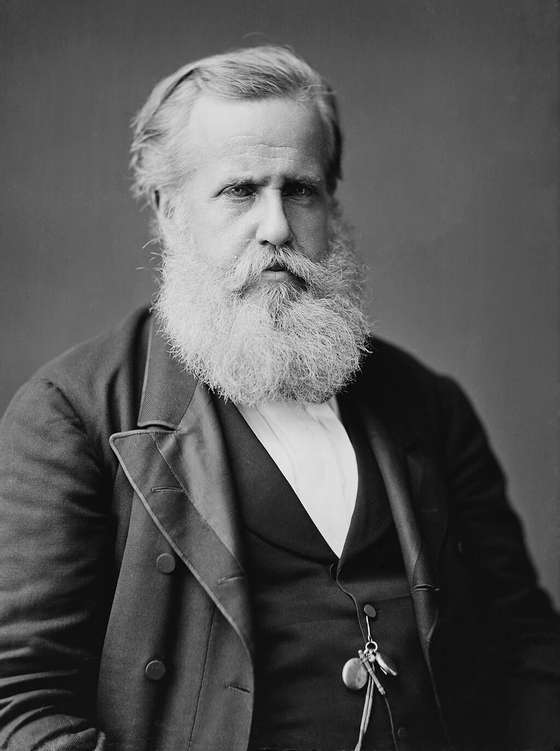

O imperador do Brasil (ou simplesmente Pedro sem gravata)

Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bebiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga. Assim se chamava a criança que com apenas quatro anos, pela morte do pai, se tornou imperador do Brasil, coroado dez anos mais tarde, em 1841. Durante o seu reinado, D. Pedro II empreendeu duas grandes viagens ao estrangeiro. A primeira, foi encetada em 1871 em Portugal, onde regressaria no final do segundo mês de 1872, para uma visita mais prolongada e que contou com alguma polémica – e perplexidade do povo. Para deceção local, habituada a certos modos e tradição, o recém chegado colocou-se na posição de turista e em vez de imperador ou D. Pedro II pediu para ser tratado por Pedro de Alcântara, uma dispensa de salamaleques que mereceu registo.

Logo que as recepções, os hinos, os banquetes se produziam para glorificar D. Pedro II – ele apressava-se a declarar que era apenas Pedro de Alcântara. Quando os horários dos caminhos de ferro, os regulamentos de bibliotecas, ou a familiaridade dos cidadãos o pretendiam tratar como Pedro de Alcântara – ele passava a mostrar que era D. Pedro II. (…) Proporemos portanto aos presentes e aos futuros que Ele – que não pode ser chamado Pedro de Alcântara porque o recusou, nem D. Pedro II porque o vedou – seja simplesmente chamado PSIU! Um instante de atenção! O Imperador do Brasil, quando esteve entre nós (e mesmo fora de nós), era alternadamente e contraditoriamente – Pedro de Alcântara e D. Pedro II.”.

Também pretexto para crónica é a bagagem do homem que cruzou o Atlântico, seja ele tratado com toda a pompa e circunstância ou tentando passar por um comum mortal. Que guardaria no seu interior aquela mala pequena de mão, de couro escuro, com duas asas que se unem? Um guarda-sol numa mão e um embrulho de papel debaixo do outro braço completavam a imagem do forasteiro que se confundia com o resto da comitiva, vestindo à burguesa, com modos despretensiosos e simples. Fato preto, chapéu baixo e manta de xadrez branca e preta em redor do pescoço.

A mala era uma insígnia – a insígnia do seu incógnito. S. M. trazia em vagão a mala, pela mesma razão que usa no trono o ceptro. Como a coroa é o sinal da sua realeza no Brasil, a mala era o sinal da sua democracia na Europa. A mala formava o seu ceptro de viagem – como o perpétuo chapéu baixo constitui a sua coroa de caminho de ferro. Se S. M. trouxesse as mãos vazias, isso indicaria apenas que Sua Majestade não trouxera o ceptro, porque o incomodava para dormir no beliche do paquete: mas não daria a ninguém o direito de afirmar que ele não era o Príncipe, o Imperante! Com a mala, não! A mala significa que não só não tem na mão o ceptro, mas traz na mão a bagagem; que não só deixou a realeza no Brasil, mas tomou-a sem cerimónia na Europa! A mala é a tabuleta do seu incógnito! A mala diz: – «apertem-me a mão, tratem-me por Pedro, e não me toquem o hino!”

D. Pedro II num retrato de Mathew Brady, em 1876.

Por essa altura, há uma outra farpa especialmente afiada, que não é tanto dirigida às falhas ou excessos na roupa do protagonista, mas sim à forma como o traje de Pedro de Alcântara viu a academia ocupada com um assunto que em tudo parecia marginal a este meio, bastante mais comezinho do que a discussão e defesa de uma tese.

A Universidade e os seus doutores têm espalhado apreciações rancorosas, sobre a maneira como Sua Majestade o Imperador se apresentou na sala dos capelos, num dia de doutoramento e de cerimónia. Dizem que Sua Majestade, trajando jaquetão de viagem, com um chapéu desabado e um saco a tiracolo, se veio sentar nos bancos severos da antiga sala adamascada – com a mesma familiaridade com que se sentaria na almofada da diligência dos Arcos de Valdevez.”

Na crónica “A Universidade e seus doutores”, José Maria Eça de Queiroz expõe e critica a forma como se desaprovou a apresentação do Imperador do Brasil numa cerimónia solene. Segundo os académicos, os trajes seriam inadequados ao contexto, aspeto desvalorizado e ironizado pelo escritor.

É necessário que os srs. doutores saibam que a toilette só é realmente exigida – quando a toilette é um fim. Num baile, numa soirée, numa gala, na Ópera – a gravata branca, a luva cor de pérola, a gardénia ou a grã-cruz são essenciais, porque estas festas constituem unicamente uma reunião de elementos elegantes, entre decorações elegantes, para um fim elegante. Tudo aí deve convergir para a harmonia geral – desde as toilettes até às flores. Trata-se de um fino prazer dos sentidos – e a toilette, com o seu brilho exterior, é requerida para o tornar completo e perfeito. Mas quando se trata apenas de doutorar o Sr. Fulano, bacharel – não nos parece que tenham cabimento as exigências de elegância. (…) Vimos sempre a Universidade, quando se tratava de pôr gravata branca – desculpar-se com as suas preocupações científicas. E, agora que se tratava de uma consagração doutoral, a Universidade revolta-se porque um dos assistentes não está de gravata branca! (…) E, se a Universidade tivesse lógica, devia escandalizar-se e corar – não por ele se ter abstido da gravata, mas por ousar entrar, naquele recinto clássico da porcaria, com tão poucas nódoas no fato!”

À diplomacia basta ter colarinhos irrepreensíveis

“Meu bom Sturmm, a sua sobrecasaca é perfeitamente insensata. Ali a tenho, arejando à janela, às costas de uma cadeira. E assenta tão bem nestas costas de pau como assentaria nas do comandante das Guardas Municipais, nas do Patriarca, nas de um piloto da barra, ou nas de um filósofo, se houvesse nestes reinos”. É lendária a razia que esse heterónimo coletivo chamado Fradique Mendes produz sob a forma de carta num alfaiate, uma angústia compreensível para quem preza e reconhece a importância do traje.

Caricatura do escritor português José Maria de Eça de Queiroz (1845-1900), da autoria de Rafael Bordalo Pinheiro (publicado no Álbum das Glórias, 1880).

Se no caso de D. Pedro de Alcântara o hábito não é essencial para fazer o monge, em outubro 1871 o escritor que também se destacou no papel de cônsul ( e no capítulo do aprumo) pede aos cidadãos que prestem atenção à nossa diplomacia, ironizando sobre competências ou falta delas. Neste caso, porque a indumentária é fundamental mas não é tudo. Muito menos deveria único e decisivo fator para chegar a uma Embaixada — ainda que assim pareça.

Eles seguem a velha tradição de que a diplomacia é uma ociosidade regalada, bem convivida, bem comida, bem dançada, bem gantée, bem voiturée, com bons ordenados e viagens pagas. Estão ali para serem diplomatas na gravata — e não para serem diplomatas no espírito: e achariam um abuso inclassificável que os tivessem nomeado para marcar o cotillon e no fim lhes exigissem relatórios. SS. Ex.as entendem que o País está bem representado desde o momento em que o seu colarinho é irrepreensível…”

A inquietação de Eça de Queiroz surge depois de o Jornal da Noite se ter queixado do facto de o Governo não ter publicado os relatórios dos seus diplomatas, ministros, encarregados de negócios, secretários, etc. Uma omissão compreensível, já que segundo o escritor as prioridades parecem ser outras, pelo que fará todo o sentido rever daqui por diante as normas dos castings.

Egualmente nos parece vantajoso que o concurso para addido de legação verse, não sobre a sciencia dos concorrentes- mas sobre a sua roupa branca. Se o dever essencial de um addido é a exposição solemne dos collarinhos que se alteiam sob a suissa, dos largos peitos de camisa que se arqueiam como couraças, e dos punhos que espirram para fora da manga com uma rijeza d’aço — deve o governo de S. M. utilisar para o serviço diplomatico aquelles que pela belleza e solidez dos seus engommados, melhor acreditarem lá fora as nossas instituições.”

E a diplomacia começará a dar garantias da sua efficacia quando o sr. X tiver conquistado os suffragios do jury pelo brilho das suas camisas inglezas e pelo valor das suas piugas, – e o sr. Y fôr plenamente reprovado por ter apresentado, por toda a sciencia e experiencia dos negocios, um réles collarinho á mamã !

Não se pense no entanto que os candidatos passariam facilmente no teste dos figurinos. Segundo o escritor, sem grande rasgo dividem-se entre a confeção nacional que domina na Rua dos Fanqueiros e o velho chic do boulevard. Em suma, para serem distintos a valer, só lhes falta serem “inteiramente diversos” do que são.

Os privilégios concedidos à imperatriz, perdão, ex-imperatriz

Em setembro de 1871, o tema que inquieta os jornais vem do coração de uma Europa agitada e, mais uma vez, não escapa ao crivo e censura. Para um observador habituado às viagens e respetivos incómodos causados pelo natural transporte de bagagem, a exceção que se anuncia é recebida com má cara.

Aristrocrata de origem espanhola, mulher de Napoleão III e última imperatriz consorte de França (desalojada da cúpula do poder “por um crime do seu marido”), Eugenia de Montijo, rezam os jornais da época, “atravessa Lisboa para ir ver a Espanha os antigos paraísos da sua antiga mocidade”. Até aqui, nada a assinalar, não fosse o Governo ter aberto uma aparente exceção para facilitar a vida de sua excelência. Alguns jornais garantiam que expedira à alfândega uma “portaria galante” para que os baús imperiais (ou melhor, ex-imperiais, como faz questão de sublinhar o autor) tivessem passado “rapidamente, sem curiosidade da Alfândega para a Estação de Santa Apolónia.”

Se o privilégio se deu, o privilégio não nos escandaliza. E, todavia, temos visto bastantes vezes, estendidas nos balcões da Alfândega, numa desordem impiedosa, toda a traparia obscura que habita as nossas malas! Mas como todo o privilégio pressupõe um mérito, nós queremos indagar qual o mérito da Srª. D. Eugénia e procuraremos desde logo alcançá-lo para nós mesmos e para todos os nossos concidadãos pondo assim a nossa roupa branca e a roupa branca daqueles que amamos ao abrigo das instituições!”.

Outras gazetas respondiam negando esta decisão mas lembrando uma outra portaria que isentava bagagens em trânsito de indiscrições fiscais. Fosse como fosse, à falta de moralidade ao menos que comessem todos, ironiza um Eça que não morre de amores pelo casal imperial (perdão, ex-imperial). Aliás, não escreve apenas sobre “As malas da sr condessa de Teba”, forma como titula a respetiva farpa.

Eugenia de Montijo por volta de 1875 © Getty Images

Em jeito de resolução da disparidade de critérios, Eça propõe solução: uma nova lei, à altura da ciscunstância, que democratize o privilégio e salvaguarde o bom estado do recheio da mala. Para que o crime compense em toda a linha. “Sómente pedimos que se declare explicitamente por uma portaria: que alguns crimes commettidos no extrangeiro exemptam a bagagem de revista, quando se entra no reino!”

Assim estamos todos prevenidos, e não custa nada, quando se chega á barra, matar dois ou tres grumetes. Com este documento, o sujeito tem a alta vantagem de não vêr amarrotada a gomma das suas camisas. Antes de desembarcar, todo aquelle que desejar ordem na sua roupa approxima-se de um marinheiro ou de outro passageiro, e murmura-lhe com doçura :

– O cavalheiro tenha paciencia, mas eu não queria que na Alfandega me desarranjassem as minhas ceroulas, e ha de dar portanto licença que eu lhe crave esta navalha no figado !

Não havendo esta precaução, é triste realmente que um homem, que não gose a vantagem de ter fusilado o seu semelhante no boulevard ou de o ter mandado morrer de febres para Cayenna, chegue á Alfandega, e por falta de tres ou quatro crimes, veja o pudor das suas piugas exposto á indiscreção publica!”

A toga de Antero e um jornal tão velho, tão velho, “mesmo além da campa”

Claro que haveria sempre quem esfregasse as mãos. Em junho de 1871, a Coroa suspendia as famosas Conferências Democráticas do Casino Lisbonense, que haviam arrancado em março desse mesmo ano numa sala alugada do casino no Largo da Abegoaria, em Lisboa. E o fim da réplica à anterior Questão Coimbrã dominava os jornais e inflamava os espíritos. Segundo Eça, uma publicação em particular “tem-se apresentado n’estes ultimos tempos com um ar de esplendido triumpho” perante este desfecho. Falava do conservador Nação, jornal religioso e político (ou “de archeologia e piedade”, para usar as palavras de José Maria), e que por ironia do destino tinha escritório no número 153 da Rua do Benformoso, onde hoje funciona um supermercado asiático e africano (Deus nosso senhor, pudesse Eça ter vivido para fazer este update). Já à época, o escritor insurge-se com a narração feita, desdobrando-se em comentários aos comentários.

O sr. Adolpho Coelho dissera no Casino, ao que parece, que a sciencia no seu dominio era independente da fé. Pois bem! um correspondente ecclesiastico da Nação exclama, voltando-se mentalmente para o sr. Adolpho Coelho: «Como ousa o sabio dizer que a sciencia é alguma cousa sem a fé? Não vaidoso!”

Antero por Columbano Bordalo Pinheiro – A.A.V.V. – Museu do Chiado: Arte Portuguesa 1850-1950.

Influenciado por Proudhon, o gesto revolucionário das conferências coubera ao poeta e impulsionador Antero de Quental, o mesmo que mereceu por parte dos escribas da Nação “a mais profunda ideia”, ri-se Eça, tendo-o descrito como fariseu que circula pelas ruas da capital com trajes de outras eras, uma análise digna de um bisavô desatualizado nas modas. “Nação. Nação, boa amiga! Tu és velha, tu és fabulosamente velha, tu és de além da campa!”

Segundo pois a Nação o sr. Anthero anda vestido com uma toga, cuja fimbria arrasta por entre as turbas da rua Nova do Carmo. Este erro de toilette, que a Garda do Povo nunca commetteria, é todavia desculpavel na Nação. A Nação vive exclusivamente no passado, na archeologia: não sabe que hoje já se usa o frack, pensa que ainda se vae na toga! Se a Nação tivesse de descrever um baile (assim ella se pudesse desprender das contemplações seraphicas para se dar a estes exames terrenos!) ahi está como ella descreveria um baile, a Nação! ,

– Então o nobre marquez d’Avila, erguendo de leve a alva clamide, adeantou o cothurno com meneio gracioso. Por seu lado o sr. Carlos Testa levantou a tunica tinta em purpura, e fez chaine de dame,; erguendo o pampano !. . . Tinham ambos as cabeças coroadas de rosas.