Índice

Índice

Após uma série sobre a história e nomenclatura dos frutos e seus nomes…

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 1: Dos limões-pomposos às pêras-jacaré

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 2: Melões valencianos e pepinos-serpente

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 3: Maçãs de algodão e sicofantas

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 4: Ratos vegetais e bagas peludas

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 5: Cerejas-dos-lobos e maçãs-das-bruxas

…e de séries similares sobre legumes….

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 6: Abóboras-do-cambodja e narco-alfaces

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 7: Pêssegos-dos-lobos e maçãs-insanas

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 8: Nabos-suecos e erva-dos-pardais

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 9: Maçãs-do-diabo e pêras-da-terra

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 10: Feijões-de-porco e ervilhas-quadradas

…especiarias e ervas aromáticas…

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 11: Grãos-do-paraíso e bafo-de-dragão

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 12: Ninhos de fénix a as ilhas do Maluco

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 13: O misterioso malabathrum e a especiaria mais cara do mundo

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 14: Oito cornos e a maratona do Funchal

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 15: Ninfas assediadas e dragõezinhos mongóis

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 16: A essência da vulgaridade e o mosto ardente

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 17: O alimento-dos-deuses e a seda-das-fadas

…e frutos secos

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 18: Nozes-de-são-filiberto e castanhas-dos-cavalos

De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 19: Nozes-do-cisne-negro e cornos-de-madeira

…resta tratar dos óleos alimentares para completar esta viagem gastro-etimológica. Este é o primeiro de dois textos sobre o assunto. Alguns óleos já foram tratados em artigos anteriores, por razões de afinidade, como é o caso da soja, abordada no texto sobre leguminosas (ver De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 10: Feijões-de-porco e ervilhas-quadradas).

Azeitona

“Onde a oliveira não medra, termina o Mediterrâneo”, afirmou o escritor francês Georges Duhamel (1884-1966) e, com efeito, a Olea europaea, o seu fruto, a azeitona, e o óleo que desta se extrai estão intimamente entrelaçados com as civilizações da bacia mediterrânica. O consumo de azeitonas está atestado pelo menos desde há 10.000 anos e os mais antigos vestígios da produção de azeite datam de 4500 a.C., em Kfar Samir, perto de Haifa (Israel), altura em que terá também começado o cultivo da oliveira. Há quem sugira que a oliveira “domesticada”, a Olea europaea subsp. europaea, terá como origem a Olea europaea subsp. cuspidata (em tempos designada por Olea chrysophylla), que ocorre naturalmente numa vasta área que vai das Canárias aos Himalaias e da Europa mediterrânica ao sul do continente africano.

A planta e as sementes da azeitona

O azeite desempenhou não só um papel central na alimentação dos povos mediterrânicos como está associado aos rituais de várias religiões. No cristianismo, o azeite surge em dois momentos-chave da vida, o baptismo – o “óleo dos catecúmenos” era aplicado a quem ia aderir à vida cristã e aos seus desafios – e a morte – a extrema-unção requer que a fronte e as mãos do enfermo sejam ungidas com óleo.

Detalhe do Retábulo dos Sete Sacramentos, de Rogier van der Weyden, c.1445-50: no canto inferior esquerdo, o padre unge uma criança antes do baptismo

Vale a pena lembrar que Jesus passou (alegadamente) a sua última noite, antes de ser preso e crucificado, no Jardim das Oliveiras ou Gethsemane (palavra grega proveniente do aramaico “gad shmāné”, que significa “lagar de azeite”), no sopé do Monte das Oliveiras, (Har ha-Zeitim em hebraico ou Jabal al-Zaytun em árabe), que, em tempos esteve coberto de oliveiras e hoje só deixa ver pedra e lápides tumulares. A madeira usada na cruz em que Jesus foi crucificado é assunto muito debatido: há quem sugira pinho, cipreste e cedro e há quem defenda que era oliveira, baseado na análise de alguns dos incontáveis fragmentos da Vera Cruz espalhados por santuários de todo o mundo (outros fragmentos contariam talvez uma história diferente) e na disponibilidade do material (a oliveira crescia por todo o lado na Palestina e Pôncio Pilatos não iria desperdiçar preciosa madeira de cedro na execução de meliantes e desordeiros).

O Gethsemane nos dias de hoje. À oliveira em primeiro plano é atribuída a idade de cerca de 2000 anos; a datação por radiocarbono de amostras de árvores do Gethsemane apontou para idades da ordem de “apenas” um milhar de anos, mas uma vez que nestas árvores a parte central do tronco apodreceu e desapareceu há muito, nada garante que não possam ser muito mais velhas

O Monte das Oliveiras nos dias de hoje

Na religião judaica, o azeite – ou melhor, azeite virgem do mais elevado grau de pureza – era usado para alimentar a menorah (o candelabro sagrado de sete braços) e para ungir os reis de Israel. “Messias” provém da palavra hebraica “māšîah”, que quer dizer “ungido”, e “Cristo” provém da palavra grega com o mesmo significado: “khristós”. O cristianismo e o judaísmo estão, pois, ensopados em azeite.

O profeta Samuel unge David como rei (antes tinha ungido os seus filhos e Saul, sempre com resultados decepcionantes). Fresco em Dura Europos, Síria, século III

Descendo do plano espiritual para o material, o azeite foi um dos bens centrais nas sociedades da região mediterrânica e do Próximo Oriente na Antiguidade Clássica, tendo os gregos e fenícios desempenhado papel fundamental na sua produção, comércio e difusão de técnicas de cultivo – supõe-se que terão sido os fenícios os primeiros a plantar oliveiras na Península Ibérica, por volta de 1000 a.C.

Na Roma clássica, o plantio de um certo número de oliveiras podia dispensar o proprietário do cumprimento das obrigações militares. Júlio César decretou que a Numídia – território correspondente aproximadamente ao nordeste da actual Argélia – estava obrigada a pagar como tributo anual a Roma três milhões de litros de azeite, uma quantidade que empalidece face aos 100 milhões de litros de produção anual estimada para a Andaluzia nos séculos I e II d.C.

Ânfora para azeite, Cartagena, Murcía, Espanha, século II

Os gourmets romanos parecem ter depositado as suas preferências no azeite que vinha da Itália Central, em particular de Venafro, que hoje continua a ser afamada pelos seus azeites.

O azeite de qualidade inferior era empregue na iluminação ou para untar os atletas nos exercícios e provas desportivas, uma prática iniciada na Grécia no século VII a.C. e que se manteve durante quase um milhar de anos, antes de cair em desuso (os modernos ginásios preferem lubrificar os seus utentes com música oleosa).

O fim do Império Romano fez, momentaneamente, cair a produção agrícola e o comércio em geral, e o cultivo da oliveira ressentiu-se, mas o azeite continuou a ter lugar primordial na Europa mediterrânica. Também fluía para Norte, ainda que seja provável que a maior parte do azeite que aí chegava caro e de qualidade inferior (resultante da segunda e terceira prensagem das azeitonas – a primeira é a que produz o chamado “azeite virgem”), ou fosse adulterado com óleos vegetais mais baratos. Não ajudaria também à popularidade do azeite comercializado na Europa que as ânforas romanas tivessem dado lugar a recipientes menos recomendáveis do ponto de vista higiénico e organoléptico, como odres de pele de cabra (eis um recipiente que comprova que a Idade de Ouro em que a comida era saudável é uma fantasia).

Antes de um antropólogo de sofá que presidiu ao Eurogrupo ter dividido a Europa entre os madraços do Sul, que gastam “todo o dinheiro em copos e mulheres”, e a gente industriosa, frugal, casta e poupada do Norte, já o historiador francês Jean-Louis Flandrin (1931-2001), após estudar as dietas europeias nos séculos XIV a XVII, delineara uma divisão do continente entre as “regiões em que se cozinha com azeite ou manteiga […] Os povos cozinham com azeite onde cresce a oliveira e onde não há oliveiras, recorrem à manteiga”.

Outro aspecto da colheita da azeitona, no Tacuinum sanitatis

Muito se tem discutido a refundação da União Europeia e o conceito de “uma Europa a duas velocidades” e têm emergido na UE grupos de países com perspetivas e interesses divergentes ou até antagónicos, mas ainda ninguém propôs a cisão da UE pela linha de fractura culinária: a Europa do azeite e a Europa da manteiga – talvez por isso deixar a França partida em duas.

“Elaía”, a designação grega para a oliveira e para a azeitona, deu origem ao latim “oliva”; paralelamente, “élaion”, a designação grega para o óleo extraído da azeitona, deu origem ao latim “oleum”. Este deu origem à palavra portuguesa “óleo” e a palavras similares na maioria das línguas da Europa ocidental e o mesmo se passou com a designação da oliveira. Assim o óleo de azeitona é conhecido como “olio di oliva” em italiano, “olio d’oliva” em catalão, “huile d’olive” em francês, “olive oil” em inglês, “olijfolie” em holandês, “olivenöl” em alemão, “ólifuolía” em islandês, “oliiviöljy” em finlandês, “olivový olej” em checo, “olej oliwkowy” em polaco e “olívaolaj” em húngaro.

A designação do fruto da oliveira conhece duas excepções: o português “azeitona” e o espanhol “aceituna” provêm, através do árabe hispânico “āz-zaytūnah”, do árabe “zaytūnah” (por sua vez com origem no aramaico “zait”). O “zeytin” com que os turcos designam a azeitona tem raiz similar.

Natureza-morta com azeitonas, por Frans Badens, c.1610-20

Analogamente, o português “azeite” e o espanhol “aceite” provêm, através do árabe hispânico “āz-zayt”, do árabe “zayt” – porém, em espanhol “aceite” tem o significado genérico de “óleo”, pelo que o azeite é designado especificamente como “aceite de oliva”. É intrigante que tendo a Península Ibérica sido durante séculos um dos principais centros produtores de azeite do mundo romano, tivesse trocado a raiz latina da “azeitona” e do “azeite” (mas não a da oliveira) pela influência árabe.

Natureza-morta com azeitonas, galinha assada e presunto, por Osias Beert (c.1580-1623)

Apesar de a oliveira ter sido levada pelos espanhóis para o Novo Mundo e de ter prosperado nas regiões de clima mediterrânico – Califórnia, Peru e Chile – a produção de azeite continua a ser dominada pelos países com tradição milenar no ramo: em 1.º lugar está Espanha, com metade do total mundial (particularmente na província de Jaén, na Andaluzia, responsável por 70% da produção espanhola), seguida por Grécia, Itália, Turquia, Marrocos, Síria, Tunísia, Argélia, Egipto e Portugal (dados de 2016, talvez desactualizados pelo recente aumento da área de olival no Alentejo).

Olival, por Vincent Van Gogh, 1889

O elenco dos maiores consumidores per capita é dominado pelos mesmo grupo de países: Grécia (24 litros/ano), Espanha e Itália (14 litros/ano) e Tunísia, Portugal, Síria, Jordânia, Líbano (8 litros/ano). Porém, com a ajuda da voga de “dieta mediterrânica”, a “Europa da manteiga”, bem como os EUA e o Japão, têm vindo a render-se – sobretudo nos estratos mais elevados da sociedade – ao sabor do azeite e às suas superiores qualidades nutritivas: o consumo nos EUA aumentou 250% no último quarto de século e no Japão aumentou 1400% desde o início dos anos 90. Apesar de, no século XVI, Portugal ter introduzido várias novidades na dieta japonesa, que ficaram registadas no vocabulário, na língua japonesa o azeite tem marca inglesa: “oribuoiru”.

Embora 90% da produção de azeitona seja convertida em azeite, o fruto é também consumido como “azeitona de mesa”, invariavelmente sob forma processada, pois, o sabor da azeitona fresca é amargo, devido à presença de um composto fenólico denominado oleuropeína.

Os numerosos processos de cura e fermentação concebidos ao longo dos séculos para remover a oleuropeína e/ou convertê-la noutros compostos e as não menos numerosas combinações de condimentos e produtos químicos adicionados para disfarçar o seu sabor dão testemunho de séculos de obstinação em tornar comestível um fruto cujo sabor é, basicamente, desagradável.

Natureza-morta com azeitonas, por Willem Claeszoon Heda, 1634

Girassol

A designação “girassol” abarca dezenas de espécies do género Helianthus (três sul-americanas, as restantes norte-americanas), mas a única com relevância agrícola e alimentar é o Helianthus annus, “domesticado” no México por volta de 2600 a.C. Os índios norte-americanos usavam-no como alimento (fabricando pão com a farinha obtida das sementes ou delas extraindo óleo culinário) e fonte de corantes, e há quem o veja como o elemento mais importante da agricultura pré-colombiana, a seguir à tríade milho + feijão + cucurbitáceas.

A planta e as sementes de girassol

Os aztecas e os incas usaram o girassol como símbolo das divindades solares, mas no vocabulário dos índios das planícies da América do Norte a planta não é associada ao sol: os Sioux conheciam-no por “semente para triturar” e os Dakota por “flor amarela” (waticha zizi). Os primeiros europeus a encontrar o girassol foram os espanhóis, em 1510, e no século XVIII o seu cultivo tinha alguma expressão no sul de França, sobretudo para obter corantes, que eram aplicados não só na indústria têxtil como para dar uma cor dourada ao vinho.

O seu cultivo em grande escala começou no século XVIII na Rússia, por iniciativa do czar Pedro o Grande, com o fito da produção de óleo – nas variedades desenvolvidas no Novo Mundo, a percentagem de óleo na semente rondava os 20%, mas a selecção conduzida na Rússia elevou o teor para os 40% (como acontece com outras sementes usadas na produção de óleo, o “bolo” que resta após a extracção tem aplicação como forragem).

O uso do óleo de girassol no Ocidente teve grande incremento em meados do século XX, quando começou a difundir-se a ideia de que as gorduras animais eram nocivas para a saúde e, como a percentagem de gorduras saturadas no óleo de girassol era baixa, este, sob a forma de óleo ou de creme para barrar, começou a ser visto como uma alternativa “saudável” a manteigas e margarinas.

Hoje em dia a Ucrânia é o maior produtor de sementes de girassol (1/4 do total mundial), seguida de perto pela Rússia e, a boa distância, pela Argentina, China, Roménia, Bulgária e Tanzânia.

Auto-retrato com girassol, por Anthony van Dyck, c.1633

No nome científico do girassol, “annus” refere-se ao facto de a planta completar o ciclo de vida num ano, enquanto “helianthus” provém do grego “helios” (sol) + “anthos” (flor), pela semelhança da flor com o sol e, talvez, pela crença de que a flor exibe comportamento heliotrópico, isto é, que se move ao longo do dia de forma a estar voltada para o sol – o heliotropismo apenas ocorre quando as flores são muito jovens, o que leva a que, nos campos de girassóis, todas as flores estejam todas orientadas para nascente.

Três girassóis numa jarra, por Vincent van Gogh, 1888

A designação “girassol”, como as suas equivalentes espanhola (“girasol”), italiana (“girasole”), francesa (“tournesol”), dá ênfase à ideia de heliotropismo. As línguas germânicas dividem-se: o dinamarquês e o norueguês “solsikke”, que provêm do latim “solsequium”, ou seja, “seguidor do sol”, seguem a tendência “heliotrópica”, enquanto “sunflower” em inglês, “zonnebloem” em holandês, “sonnenblumen” em alemão e “sonnenros” em sueco apenas mencionam a semelhança com o sol – o mesmo faz o romeno “floarea-soarelui”

Estudo de quatro flores de girassol murchas, por Vincent van Gogh, 1887

Amendoim

O amendoim é a vagem subterrânea da Arachis hypogaea, uma leguminosa surgida da hibridação da Arachis duranensis e da Arachis ipaensis, algures entre o que é hoje o noroeste da Argentina e a sudeste da Bolívia. Após esta primeira “domesticação”, o amendoim difundiu-se para a Bolívia e Peru, onde foi encontrado o mais antigo vestígio do seu cultivo e consumo, em sítios arqueológicos datados de 5600 a.C. O Peru tornou-se num importante polo de diversidade do amendoim, com o desenvolvimento de centenas de variedades, e, além de os comerem torrados, os peruanos também deles terão extraído óleo e preparado uma espécie de manteiga de amendoim.

Planta e sementes de amendoim

O amendoim difundiu-se um pouco por toda a América do Sul e Central – quando os espanhóis chegaram à Mesoamérica, encontraram-no à venda nos mercados aztecas. Daí, levaram-no para as Filipinas, de onde irradiou para o Sudeste Asiático, enquanto os holandeses o introduziam nas suas possessões nas Índias Orientais e os portugueses o levavam para a Índia e África. Foi particularmente bem aceite na África Ocidental, onde as populações locais já cultivavam uma planta similar, a Vigna subterranea, conhecida em inglês por “Bambara groundnut”, ou seja, a “noz subterrânea dos Bambara”, sendo os Bambara um povo distribuído pelo Mali, Guiné, Burkina Faso e Senegal.

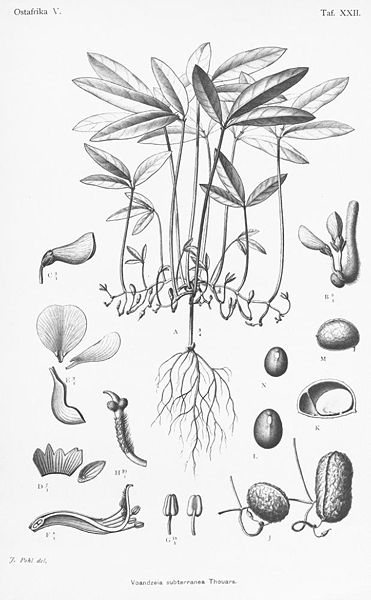

Vigna subterranea

O “hypogaea” no nome científico atribuído por Linné ao amendoim vem do grego e significa “subterrâneo”, aludindo ao facto (insólito) de a sua vagem resultar de um pedicelo que desce da flor polinizada e se enterra no solo, onde se desenvolve a vagem que alberga uma a quatro sementes.

As vagens subterrâneas da Arachis hypogaea

O facto de a vagem ser subterrânea explica que, embora do ponto de vista botânico não se trate de uma noz, seja assim designada em várias línguas: “groundnut” em inglês, “erdnuss” em alemão”, “jordnød” em dinamarquês e “jordnött” em sueco; em romeno é “alun de pamant”, ou seja, “avelã da terra”. Em inglês a designação mais frequente é “peanut”, de “pea” (grão) + “nut” (noz), e o norueguês “peanøtt” segue o mesmo caminho.

No sul dos EUA é também conhecido por “goober”, nome que resulta de os escravos que trabalhavam nas plantações provirem da África Ocidental, onde estavam familiarizados com a Vigna subterranea, pelo que o amendoim ganhou o nome que era dado àquela planta nas línguas banto e quimbundo: “nguba”. O holandês “pinda” fez um percurso ainda mais retorcido, pois foi pedido emprestado ao “pinda” do papiamento, uma língua de Aruba e Curaçao (Caraíbas holandesas) de base luso-espanhola com contributos de holandês e línguas africanas; a designação em papiamento provém, por sua vez, do nome dado ao amendoim (no sentido lato, incluindo a Vigna subterranea) na língua Kongo (dos povos da actual República Democrática do Congo e Angola): “mpinda”.

Na língua nahuatl, do México, o amendoim era conhecido como “tlālcacahuatl” (“cacau da terra”), que deu origem ao espanhol “cacahuete”, que, por sua vez, desembocou no catalão “cacauet”, no basco “kakahuete”, no francês “cacahuette”, no italiano “cacaetti” e no regionalismo português (Alentejo e Algarve) “alcagoita”. Será tentador ver a designação mais corrente em Portugal, “amendoim”, como provindo de “amêndoa”, mas na verdade vem do tupi “mandu’wi”, que significa “enterrado” e que deu origem, no português do Brasil, a “mandobi”, “mandubi” e “mendubi e, por influência de “amêndoa”, se converteu em “amendoim”.

Anúncio a manteiga de amendoim, EUA, 1946

O maior produtor de amendoim é a China, que representa 38% do total mundial, seguida por Índia, Nigéria, EUA e Sudão. O amendoim é consumido torrado ou sob a forma de óleo ou farinha, modalidades a que se soma, nos EUA, a manteiga de amendoim, uma pasta à base de amendoins torrados cujo processo de fabrico foi patenteado em 1884 pelo canadiano Marcellus Gilmore Edson, tendo em vista providenciar um alimento rico em proteínas para pessoas a quem o infortúnio privara de dentes. Em 1898, nos EUA, John Harvey Kellog (o mesmo dos cereais de pequeno-almoço), patenteou um outro processo de fabrico que acabaria por impor o produto comercialmente e tornou a manteiga de amendoim indispensável na dieta americana: as suas vendas atingem 800 milhões de dólares por ano, está presente em 89% dos lares e é protagonista da clássica “peanut butter and jelly sandwich”. É duvidoso que alguém que confesse publicamente não apreciar “peanut butter and jelly sandwich” possa ser eleito Presidente dos EUA. E houve um presidente americano que, antes de ter abraçado a carreira política, fez fortuna com o cultivo dos ditos: Jimmy Carter.

[Extra. Soja: ver De onde vêm os nomes do que comemos? Parte 10]