Índice

Índice

“Muito bem, vamos a isso”. Yascha Mounk foi avisado logo no início: esta é uma entrevista para ser lida por quem, à partida, já concorda com ele mas, também, por quem não concorda — desde logo na questão da imigração que está no título.

O académico e conferencista, que se tornou uma das vozes mais importantes a nível mundial contra a ascensão dos partidos (e regimes) populistas e na defesa da multietnicidade, é um “defensor orgulhoso” das democracias liberais e não precisa de ir muito longe para saber reconhecer-lhes o valor: de ascendência judaica, criado na Alemanha, sabe bem que “quando comparamos os dias de hoje com os piores episódios da história humana, vivemos num cenário que se assemelha ao paraíso“.

Mas não é um exagero dizer que as democracias ocidentais enfrentam um desafio vital, imprevisível: a estagnação dos padrões de vida, as redes sociais e as mudanças culturais — entre as quais, as provocadas pela imigração — estão a atirar muita gente para os braços de líderes populistas que lhes prometem mais democracia mas que, na verdade, vão fazer o melhor que podem e sabem para apodrecer o regime e privar os cidadãos das suas liberdades e direitos. E, muitas vezes, quando estes se apercebem do que perderam, “já é tarde demais”.

Quanto ao título da entrevista, se admitirmos que o populismo ganha força, também, pela falta de debate genuíno nas sociedades (que pode levar os eleitores reprimidos a votar nesses partidos, na intimidade de uma cabine de voto), a intenção deve ser falar para quem já concorda com Yascha Mounk mas, também, para as pessoas com visões contrárias. “É muito importante chegar, também, a essas pessoas“, porque visões diferentes são saudáveis em democracia — e os partidos devem ouvi-las, algo que não aconteceu na Alemanha nas últimas décadas, diz. O que não é saudável é a vaga populista que está a servir-se dessas visões diferentes para dividir e (tentar) reinar.

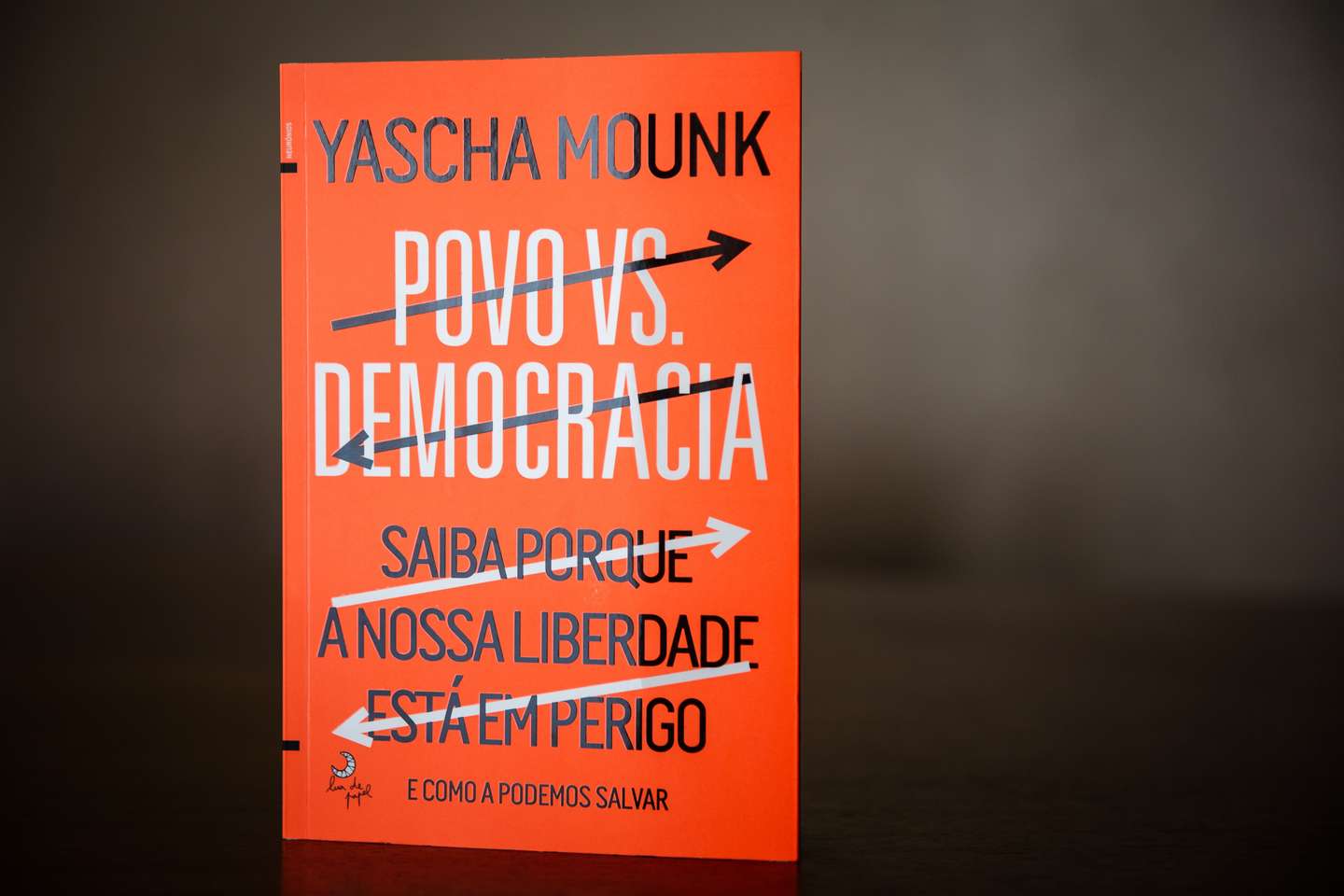

Yascha Mounk, que tem dupla nacionalidade — alemã e norte-americana — veio a Lisboa apresentar o seu livro “Povo vs Democracia: Saiba porque a nossa liberdade está em perigo. E como podemos salvá-la“, uma obra (editada em Portugal pela Lua de Papel/Leya) que se baseou nas inúmeras viagens que Yascha fez pelos países onde os riscos são mais evidentes. As viagens permitiram perceber aquilo que, no movimento populista, é específico de cada país e aquilo que é transversal a todo o Ocidente.

Sobre Portugal, diz conhecer pouco, mas já leu sobre os processos de corrupção que têm no centro um recente ex-primeiro-ministro e vários ex-governantes, empresários e banqueiros. “O que é interessante em Portugal é que houve casos de corrupção, mas não surgiu um Berlusconi ou um Bolsonaro”, afirma, prometendo vir a olhar com mais profundidade para o país.

“Quando comparamos com os piores episódios da história humana, vivemos num paraíso”

Porquê o título “Povo vs Democracia”?

É um título que contém um paradoxo. Há duas razões para o ter escolhido: em primeiro, porque descobri em 2014, 2015, antes do referendo do Brexit, antes da eleição de Trump, que muita gente, por esse mundo fora, tinha uma atitude muito crítica não só em relação aos governos mas, sobretudo, em relação aos sistemas democráticos em si. Há uma proporção impressionante de pessoas que estão desiludidas com a democracia, acham que não funciona para si. E há um número significativo de pessoas que se dizem abertas a alternativas autocráticas à democracia. Nos EUA, vemos que para quem nasceu nos anos 40 ou 50, mais de dois terços dizem que é “absolutamente crucial” viver numa democracia. Já quem nasceu depois dos anos 80, menos de um terço defende o mesmo. E fora dos EUA também acontece o mesmo: o número de alemães, franceses e britânicos que consideram boa ideia ter um líder forte, que não tenha de se incomodar com um parlamento ou eleições, duplicou (para 33% das pessoas na Alemanha e quase 50% na França e Reino Unido). É muito preocupante.

E a segunda razão?

A segunda razão é que falamos de populismo e a tendência dos populistas é alegar que a sua intervenção será no sentido de dar mais democracia aos povos. Até dizem que eles próprios são os representantes do povo. Mas o que acontece, depois, na realidade, é que se começa a destruir a democracia, por dentro. O populismo é uma estratégia que se baseia em mobilizar um suposto “povo” com o objetivo real de derrubar as nossas instituições democráticas.

Numa das suas talks recentes, conta a anedota do peixe mais velho que encontra o peixe mais novo, ali a nadar, à procura de alimento. E o peixe velho pergunta: “que tal? como está a água?” E o peixe jovem responde: “qual água?” Basicamente, porque não conhece outra coisa, nem sabe o que é água. Os jovens estão a tomar a democracia como garantida? Ou, pelo menos, está-se a deixar de dar valor a algumas das coisas boas de viver em democracia?

Sim, penso que sim. Quando falo com pessoas jovens sobre a democracia, partimos todos de uma premissa que eu também partilho, que é olhar para o mundo de hoje e ver várias coisas que não estão corretas, que são injustas. Mas, depois, muitos tendem a seguir isso com a inferência de que não temos nada a perder. Que pior do que está não fica. E penso que, alguém de uma geração mais velha em Portugal, ou na Polónia (país que acabei de visitar) ou na Alemanha, onde cresci, essas pessoas sabem que as coisas podem ser bem piores. Portanto, como defensor orgulhoso das democracias liberais, quero ajudar a encontrar formas de melhorar os nossos sistemas políticos mas também quero defender aquilo que temos: porque quando comparamos os dias de hoje com os piores episódios da história humana, vivemos num cenário que se assemelha ao paraíso.

Mas as pessoas não se apercebem disso, na sua opinião? Não dão valor?

Não, porque é da natureza humana começar a desvalorizar as coisas positivas. É o fenómeno da adaptação hedonista: como quando conseguimos o primeiro emprego e o primeiro salário e vamos jantar fora a um bom restaurante. É algo que nos dá grande felicidade, mas depois rapidamente nos habituamos à ideia de que podemos ir jantar fora, portanto já não nos dá tanta felicidade. Quando temos liberdade, é fácil tomá-la como garantida. Mas quando a perdemos, então, aí, tornamo-nos tremendamente conscientes dela. E é por isso que, por um lado, sou um otimista no longo prazo.

Fala dos jovens, mas se pensarmos, por exemplo, no referendo do Brexit terão sido, sobretudo, as gerações mais antigas que votaram pela saída… E Trump também, em certa medida. Será que são, mesmo, os mais jovens que se mostram mais vulneráveis a campanhas populistas?

Depende de país para país. No Reino Unido e nos EUA, sim, há um padrão claro de pessoas mais velhas a votar em Trump ou a votar pelo Brexit. Mas isso tem muito a ver com a natureza específica desses movimentos. Mas quando se olha para a Polónia, para as recentes eleições regionais na Alemanha, etc., na realidade são sobretudo os jovens que apoiam os populistas. Portanto, penso que existe potencial para mobilizar jovens em todos estes países, só depende quem, exatamente, é que o populistas locais elegem como alvo.

“Ouça, eu não gosto deste governo, mas se eu lhe falar sobre isso perco o emprego”

Disse que o populismo assume várias formas nos vários países, mas além das idiossincracias de cada país, o que é que existe de comum em todos estes países?

Há diferenças muito grandes de país para país. Há diferenças na atitude perante a economia — Trump tem uma visão económica certamente diferente da que tinha Hugo Chávez. E, também, podem eleger inimigos diferentes. Alguém como Trump tende a não gostar de muçulmanos, alguém como o turco Recep Erdogan só gosta de muçulmanos. Mas há uma semelhança muito grande na forma como eles veem a política: e, basicamente, aquilo que todos eles dizem é que a única razão pela qual temos problemas, hoje em dia, é porque as elites são corruptas, que só querem “servir-se” e que querem saber mais dos estrangeiros do que de “nós”. Então apresentam-se como a solução que fala “realmente pelo povo”. Atacam os jornais, os tribunais, as autoridades de investigação. E esse é o problema que eu tenho com eles, porque quando eles conseguem enfraquecer os jornais e os tribunais, então as pessoas deixam de poder mudar de opinião sobre eles. Deixam de poder retirá-los do poder. Todos os cidadãos deveriam olhar para isto com preocupação.

Devem ter consciência de que a democracia liberal está, de facto, em risco?

Veja: há uns meses participei num documentário, viajei ao longo de toda a antiga “cortina de ferro”. Fui desde a República Checa, passei pela Polónia, viajei até Trieste, na Itália. E, a dada altura, estava na Hungria, numa vila bonita, de gente bem na vida — Sopron — e queria falar com as pessoas na rua sobre o governo. E a grande maioria das pessoas com quem tentei falar não quiseram falar comigo, nem pensar em falar com um microfone ligado. Acabei por conseguir encontrar uma ou duas que aceitaram falar, desde que eu desligasse o microfone. E disseram-me: “ouça, eu não gosto deste governo, mas se eu lhe falar sobre isso amanhã perco o emprego”. E eu perguntei: “mas trabalha para o Estado? É funcionário público?”. Resposta: “não, trabalho no setor privado, numa empresa de construção — mas o meu patrão quer estar de bem com o Fidesz (o partido de Viktor Órban). Se eu criticar o governo, vou ter problemas”. Estamos a falar de um membro da União Europeia.

Fidesz. Ainda há espaço para a Hungria de Orbán na União Europeia?

É assim que começa?

Os regimes autoritários começam sempre assim. No início, para os cidadãos comuns, se pensarmos num país como a Polónia, hoje em dia — a maior parte das pessoas não sente grande incómodo. Veem as elites a queixar-se, a avisarem que a democracia está em risco, mas você é um professor, é um taxista, não sente muito, a vida continua. Mas avança-se cinco ou seis anos e, de repente, estão a dizer-lhe aquilo que pode ou não ensinar na escola, aquilo que pode dizer aos alunos. De repente, o taxista precisa de ser bem visto pelo partido para poder ter a sua licença renovada. E, depois, as pessoas começam a virar-se contra o regime mas, por essa altura, muitas vezes já é tarde demais.

E o populismo de esquerda e de direita acaba por ser a mesma coisa…

Sim, isso é uma das coisas mais interessantes: quando se avalia o impacto de longo prazo sobre a qualidade das instituições, não importa se foi um populismo de esquerda ou de direita. O grau de danos que conseguem infligir nas instituições democráticas é semelhante, quer estejamos a falar da Polónia, da Turquia, da Hungria ou da Venezuela. Em última análise, são regimes onde as pessoas têm medo de perder tudo, até de serem presas, por aquilo que dizem. E são, normalmente, regimes que começaram por garantir que tinham como objetivo “devolver o poder às pessoas”.

▲ "Quando as pessoas se começam a virar contra o regime populista, muitas vezes, por essa altura, já é tarde demais", avisa Yascha Mounk. FOTO: Filipe Amorim/OBSERVADOR

FILIPE AMORIM/OBSERVADOR

Dentro de 10, 15 anos, teremos mais ou menos líderes políticos populistas do que temos hoje?

O meu prognóstico é que nesse período mais países terão tido experiências com regimes políticos, mas tenho esperança de que por essa altura estaremos a ver os primeiros países em que as pessoas conseguiram, com sucesso, revoltar-se contra esses líderes.

“É algo muito importante para os humanos: onde se veem a si próprios em comparação com os outros”

Quais são, então, os fatores comuns que estão a promover esta instabilidade?

Existem diferenças de país para país. Mas defendo que existem três fatores principais que são comuns a todos. O primeiro está relacionado com a estagnação dos padrões de vida: nos EUA, por exemplo, os padrões de vida para o americano-médio duplicaram entre 1945 e 1960, duplicaram outra vez entre 1960 e 1985, e basicamente desde 1985 têm estado estagnados.

E, desde essa altura, muita da subida que existe é graças a dívida, como escreveu Robert Gordon, em The Rise and Fall of American Growth…

Exato, o crédito permite suster consumo, mas só até um certo ponto. Obviamente isso acaba com um cenário de grande endividamento e ainda mais ansiedade em relação ao futuro. E a ansiedade em relação ao futuro está na base das razões pelas quais muitas pessoas se viram contra o sistema político existente.

Qual é o segundo fator?

O segundo fator é a rápida mutação demográfica e cultural. Houve um grande influxo de imigrantes na maior parte dos países da Europa ocidental. Em países como os EUA, houve um aumento da proporção das minorias na população total. E houve, também, mudanças culturais, como a aceitação da homossexualidade, por exemplo, em países como o Brasil, ou a Polónia.

Como assim?

O que quero dizer é que países como o Brasil, a Polónia, a Hungria são, historicamente, sociedades muito tradicionalistas, com hierarquias de género bem vincadas e uma intolerância generalizada em relação aos cidadãos LGBT. E nos últimos 30 anos, isso, felizmente, começou a mudar, muito rapidamente. As mulheres participam no mercado de trabalho, vemos homens de mão dada a caminhar na rua sem qualquer problema — algo que eu acho ótimo — mas é indiscutível que se gera uma contra-reação, contra essas mudanças.

Que contra-reação?

Imagine. Há 30 anos, se você fosse um tipo normal, numa cidade pequena, no Brasil, por exemplo, podia pensar “bem, pelo menos sou homem, pelo menos sou heterossexual — e não pertenço a uma dessas minorias sexuais estranhas — sou branco. Mas, hoje, o seu patrão no trabalho pode ser uma mulher, a pessoa que te representa no parlamento pode ser um negro. E isso são tudo coisas boas, mas para esta pessoa isto significa uma perda de estatuto social.

Estatuto relativo…

Sim, não perderam dinheiro, não estão a viver pior. Mas é uma coisa que é muito importante para os seres humanos: onde é que eles se veem a si próprios em comparação com os outros: no topo, no meio, perto do fundo, etc. Há estudos muito interessantes que mostram que as pessoas com maior probabilidade de votar em populistas são as pessoas que sentem que o seu estatuto social relativo desceu nas últimas décadas — que dantes se sentiam mais próximos do topo da sociedade, e agora já não sentem isso.

E o terceiro fator?

O terceiro é a ascensão da internet e das redes sociais, que criaram um palco para muitas pessoas extravasarem as suas frustrações, para se organizarem, para espalhar mentiras e espalhar o ódio. E num tempo em que há dificuldades económicas e esta perda de estatuto relativo, receios com a imigração, tudo isso ajuda a criar um cocktail explosivo.

Quem é Yascha Mounk?

↓ Mostrar

↑ Esconder

Yascha Mounk tem ascendência judaica, nasceu e foi criado na Alemanha. Formou-se em Cambridge, no Reino Unido, e estudou, também, em Harvard, nos EUA. E é nos EUA que vive hoje, na zona de Washington DC — dá aulas na universidade Johns Hopkins, em Baltimore. Além de académico e investigador em ciência política, é conferencista e surge frequentemente na imprensa, a convite de publicações como a The Atlantic, o The New York Times e o alemão Die Zeit. É, também, anfitrião do “podcast” The Good Fight, na plataforma Slate.

As redes sociais são as paredes de casa de banho pública do século XXI?

Há uma grande diferença: quando alguém escrevia uma mensagem qualquer numa parede de casa de banho pública, não havia um mecanismo para perceber se muita gente concordava com aquilo, e quantas pessoas não concordavam. Mas nas redes sociais há uma forma de as pessoas encorajarem estas mensagens: quem concorda com a mensagem tende a colocar um like, a partilhar, a comentar, a retweetar. Mas a tendência de quem não concorda com a mensagem simplesmente não faz nada, ignora. Isso pode gerar perceções distorcidas: se eu escrevo algo no Twitter que 10% dos meus seguidores “gostam” mas 90% perdem o respeito por mim, a minha perceção é que aquilo é uma ideia fantástica porque houve uma grande quantidade de pessoas que reagiram positivamente — os tais 10%. Isto explica os incentivos que existem nas redes sociais para que as pessoas se tornem mais radicais e extremistas.

Fica-se com uma ideia errada sobre o que é que as pessoas pensam?

Fica-se com uma ideia muito distorcida: e não só em relação àquilo que a generalidade dos utilizadores do Twitter pensam mas, sobretudo, em relação àquilo que a generalidade dos cidadãos comuns — porque não há assim tanta gente que goste de passar o seu tempo a discutir com estranhos nas redes sociais. Não são assim tão representativas, portanto não faz sentido que os jornais, as televisões, os políticos passem a olhar para aquilo como se fosse uma espécie de expressão da opinião pública. Isto está a acontecer.

Como é que os jornais estão a cometer esse erro?

Há 20 ou 30 anos, não passaria pela cabeça de nenhum diretor de jornal despedir um jornalista porque um dado artigo provocou o envio de cinco “cartas ao diretor”, porque esse diretor percebia que o conjunto de pessoas que se incomoda com a escrita de “cartas ao diretor” não é representativo de nada. Mas hoje, nos EUA, há jornalistas que vivem com o terror de escrever algo que se torne viral nas redes sociais, que seja criticado por quem anda pelos Twitter e Facebook. Levar isso demasiado a sério é um erro, porque aquilo que está ali não representa nada nem ninguém.

Faz sentido exigir a Mark Zuckerberg e aos outros que apliquem filtros e censurem estas mensagens?

Não, não acho que seja tecnicamente possível nem desejável. Precisamos, claramente, de regulação mais forte em torno da privacidade dos dados, de combate aos monopólios, mas isso é muito diferente de regular o discurso livre. Causa-me alguma preocupação o grau a que alguns governos europeus estão a tentar regular o discurso.

Quais países?

Vários, até na Alemanha. Li que há uma intenção de passar, na Alemanha, uma lei que criminaliza queimar uma bandeira da UE como forma de protesto. Eu posso concordar que se discordamos de alguma coisa, queimar uma bandeira é uma forma de protesto bastante infantil, mas ameaçar pessoas com prisão quando o que está em causa é apenas uma expressão de opinião política? Isto é imoral. Além disso, a melhor forma de combater os efeitos das mensagens populistas nas redes sociais não é através da “oferta” mas, sim, através da “procura” por essas mensagens, e isso passa por fazer com que todos façamos um esforço por lembrar as pessoas das coisas boas que existem nas democracias liberais.

▲ "Causa-me alguma preocupação o grau a que alguns governos europeus estão a tentar regular o discurso". FOTO: Filipe Amorim/OBSERVADOR

FILIPE AMORIM/OBSERVADOR

“Temos de conseguir fazer estas sociedades multi-étnicas funcionar. Não há outra alternativa.”

Voltando ao segundo ponto, a imigração está no centro de todos os receios?

Essa é uma questão que se coloca muito na Europa central, isto é, porque é que tanto do populismo se inspira na imigração e, mesmo assim, países que não têm muita imigração — como a Polónia e a Hungria — estão a dar poder a populistas?

Porque é?

Eu já entrevistei vários políticos desses países e o que ouço, muitas vezes, é: “eu viajo para a Europa Ocidental”. Um disse-me que tinha um primo a viver em Paris, que o visitava frequentemente e que não gostava da forma como as coisas estão por lá. Não quero que Budapeste fique igual a Paris. Ou seja, mesmo que o seu país não tenha passado pelo mesmo processo, exagera-se nas descrições sobre o que supostamente se viu noutros países, e tenta-se, dessa forma, mobilizar as pessoas.

E na Alemanha, onde cresceu? Também existe muito sentimento anti-imigração em várias partes da Alemanha. Como é que vê o futuro, a esse nível?

A minha posição é que temos de ser bem sucedidos na construção de democracias multi-étnicas. Não porque democracias multi-étnicas sejam melhores do que democracias mais homogéneas, mas porque países como a Alemanha — ou o Reino Unido, ou os EUA — já são multi-étnicos. Portanto, temos de encontrar uma forma de olhar uns para os outros como concidadãos, para construirmos uma vida em conjunto.

E se as pessoas não quiserem fazer isso? Muita gente discorda que isso seja possível, ou, porventura, desejável.

É legítimo ter opiniões diferentes sobre esta questão da política de imigração. E, por vezes, quem critica os populistas comete um erro: confunde criticar os ataques que eles fazem à democracia — como os que descrevemos há pouco — e criticar opções políticas, designadamente no que diz respeito à imigração. Essas opções políticas podem ser legítimas em democracia. Não devemos confundir as duas coisas.

Certo…

Eu cresci na Alemanha, tenho nacionalidade alemã [e norte-americana], e muitos dos meus compatriotas, nos últimos 30 ou 40 anos, expressaram um desejo de ter menos imigrantes. E aquilo que os líderes políticos lhe deram foi mais imigração. Portanto — embora pessoalmente eu ache que, bem gerida, podemos tirar muitos benefícios da imigração — temos de compreender que se os líderes políticos continuarem a ignorar aquilo que muita gente expressa sobre isto, não é surpreendente que as pessoas se revoltem e se virem para partidos “bem desagradáveis” como o AfD.

A Alternativa para a Alemanha, que há dois anos se tornou o maior partido da oposição no país…

Exato. E, como dizia, podemos ter visões diferentes, legítimas, sobre quanta imigração é desejável. Mas o que fazemos, então, com pessoas que já são cidadãos alemães? Que já vivem entre nós?

Que, em muitos casos, até já nasceram no país…

Nascidos e criados! Que querem fazer? Tirar-lhes a cidadania e expulsá-los? Transformá-los em cidadãos de segunda categoria e discriminá-los nos próximos 500 anos? Isto não é aceitável. Portanto temos de conseguir fazer estas sociedades multi-étnicas funcionar. Não há outra alternativa.

Qual é a sua opinião sobre Angela Merkel? Acha que ela cometeu um erro, com a sua política de “portas abertas”?

Eu tenho muito respeito e simpatia por Angela Merkel. Eu sou um académico cujas raízes políticas estão na esquerda política, mas acredito que temos um problema sistémico portanto acho que é muito importante a existência do partido conservador, um partido legitimamente democrático para fazer frente aos partidos que querem atacar as instituições e roubar os direitos básicos dos nossos concidadãos.

Mas cometeu um erro? Perdeu o apoio de muitas pessoas com essa política?

Sim, olhando para trás, penso que é claro que ela perdeu muitos apoios. As pessoas têm uma visão muito polarizada sobre a imigração. Há quem considere que a imigração pode trazer grandes benefícios para as nossas sociedades. Muita gente hoje em dia tem bons amigos, colegas, que são imigrantes ou descendentes de imigrantes. É claro que mesmo estas pessoas querem sentir que a imigração é um processo que está a ser gerido, que o governo está a gerir o processo, a selecionar quem pode vir e quem não pode vir.

Não foi isso que transpareceu, em 2015?

2015 foi uma situação de emergência e é possível tirar conclusões diferentes sobre aquilo que Merkel fez ou não fez, naquela situação. Mas, olhando para a frente, o que tem de acontecer é promover a aceitação, a tolerância e demonstrar que o governo está a gerir este processo, mantendo o controlo.

Revê-se nas teorias do multiculturalismo?

Obviamente que não se pode querer que as pessoas venham e eliminem por completo as suas origens culturais — eu vivo nos EUA e uma das coisas mais maravilhosas em Nova Iorque, em Washington DC, é que por todo o lado há comida egípcia, comida da Geórgia. Os imigrantes são influenciados pelo país e influenciam o país. Portanto, as democracias multiétnicas vão ser, em certa medida, multiculturais, porque contêm influências de várias culturas.

Mas…?

Mas acho que o nosso objetivo não deve ser uma sociedade em que temos cinco ou seis grupos, que têm muito pouco a ver uns com os outros, e muitas vezes os defensores da sociedade multiculturalista parecem-se muito com aquilo que defendem Viktor Órban. Uns querem uma cultura “pura”, outros querem quatro ou cinco “culturas puras” num estado. E isso é errado: o ideal é que os grupos se integrem, se tornem amigos, se influenciem mutuamente, se apaixonem uns pelos outros.

Lendo isso, alguns vão argumentar que, para essa integração, é preciso haver uma base cultural comum, valores comuns nos aspetos mais basilares da vida, ou não?

A minha resposta é esta: penso que esses problemas de alegada incompatibilidade não têm, na sua génese, questões culturais, questões relacionadas com a sua origem ou com a sua cor de pele. Estou convencido de que esses problemas estão mais relacionados com a educação das pessoas.

Como assim?

Dou-lhe um exemplo. Quando eu era miúdo, a crescer na Alemanha, tinha uma ideia muito positiva acerca dos imigrantes latino-americanos e sabia que, à minha volta, havia uma visão muito negativa em relação aos imigrantes turcos. Depois, vim para os EUA, e aí era ao contrário: os imigrantes turcos são bem vistos — até têm rendimentos acima da média norte-americana — e os latino-americanos são muito mal vistos, por muitas pessoas. Porque será? Porque temos de olhar para o grupo social de onde cada um deles proveio: os turcos na Alemanha, em geral, descendem de operários fabris que foram recrutados em zonas pobres da Turquia nos anos 50 e 60. Em contraste, os turcos que foram para os EUA foram como estudantes ou, então, aproveitando vistos reservados para pessoas com elevado nível de formação e educação profissional. Portanto, é claro que as pessoas vão ser vistas de forma diferente e vão integrar-se de forma diferente — e isso não tem a ver com a cultura, tem a ver com um efeito de seleção.

“As pessoas de esquerda têm de ser grandes fãs do capitalismo”

Falou sobre a estagnação de rendimentos e a dificuldade em aumentar os padrões de vida. Entrevistei recentemente um professor que admitia que a vulnerabilidade das pessoas ao populismo também pode estar ligada às vidas atomizadas, urbanas, baixa produtividade, horas a mais no trabalho, famílias instáveis. Esse pode ser um fator que leva as pessoas a quererem mudanças, de forma desesperada?

Bem, eu julgo que a solidão e a falta de ligações interpessoais podem ser fatores conducentes à raiva que muitas pessoas sentem, neste momento. Mas não sei se a descrição que fez, do casal que vive na cidade, trabalha demasiado, tendencialmente não é essa a descrição de alguém que vota em partidos populistas. Normalmente estamos a falar, mais, de zonas rurais, suburbanas. Toda a gente que eu conheço vive vidas muito ocupadas, mas sentem que têm muitas ligações emocionais a outras pessoas, desde logo porque têm trabalhos e têm colegas de trabalho de quem gostam e redes profissionais. Claro que podem sentir frustração por terem pouco tempo livre, podem sentir que o dinheiro é sempre apertado, mas não estão sozinhos, mas não estão dissociados da sociedade. Esses são aqueles que estão desempregados, que vivem em cidades ou vilas pequenas que estão a perder população. Isso é um problema mais grave.

“Trabalhar até às 18h ou 19h todos os dias? ‘Sorry’, isso simplesmente não é natural”

Que mudanças, a nível económico, temos de fazer para combater esse problema?

É fácil culpar o nosso sistema económico por todos os nossos males, mas eu gosto sempre de sublinhar quanto de bom o nosso sistema económico — capitalista — trouxe para as nossas sociedades. Digo muitas vezes às pessoas de esquerda que se elas dão valor à igualdade entre as pessoas, ao combate à pobreza, então devem ser grandes fãs do capitalismo. O capitalismo tirou dois mil milhões de pessoas da pobreza, que não tinham acesso a eletricidade, alimentos, cuidados de saúde. É muito importante defender o capitalismo.

Certo…

Porém, o que sabemos é que hoje em dia uma grande fatia dos proveitos do capitalismo estão a ir para as pessoas mais ricas. E existe um grande sentimento entre as pessoas comuns de que elas não têm alternativa a pagar os seus impostos, ao passo que os mais ricos e as grandes empresas contornam os impostos, pagam menos — legal e ilegalmente. E acho que há muito que os países podem fazer para resolver este problema: podem dizer ‘claro que queremos que a Google e a Apple operem em Portugal, mas têm de pagar os impostos adequados sobre os lucros que recebem dos seus clientes em Portugal’. Podem dizer ‘você criou uma empresa e teve grande sucesso, aqui em Portugal, e agora quer ir para a praia nas Bahamas 200 dias por ano, muitos parabéns — mas lembre-se que construiu a empresa graças a muitos recursos que lhe foram disponibilizados, ainda tem a proteção do estado português, portanto isso significa que tem de pagar mais impostos”. Tudo isto ajudaria a financiar a educação e o Estado Social de que precisamos. E comprovaria que havia justiça, e uma perceção de justiça, coisas que são tão importantes quanto o resto.

Olhando para o futuro, marcado pela inovação tecnológica, pela robótica, pela inteligência artificial, há quem sugira um “imposto sobre os robôs”. É uma boa ideia?

É uma péssima ideia. Primeiro porque queremos esses aumentos de produtividade que a inovação está a trazer. É bom para a humanidade que possamos produzir mais coisas com menos suor humano associado. Além disso, não sei como é que se define o que é um robô…

Então, o que se pode fazer, em alternativa?

Repare que, neste momento, todos os países do mundo aplicam um “imposto humano”. Quando se compara uma empresa que faturou mil milhões de euros em receita com 100 funcionários e uma segunda empresa que faturou os mesmos mil milhões de euros mas com 10.000 funcionários, a que tem mais funcionários paga muito mais impostos (e contribuições sociais) do que a primeira. Os incentivos estão alinhados para levar as empresas para a automação mesmo quando até possa ser menos viável economicamente. Antes de criar um “imposto sobre os robôs”, vamos abolir o “imposto sobre as pessoas”.

Como é que fazemos isso, em concreto?

Uma forma possível é indexar as contribuições sociais e pagamentos a seguros de saúde àquilo que é a faturação ou os lucros das empresas, em vez de ser em relação ao número de funcionários.

▲ "Povo vs Democracia" lançado esta terça-feira em Portugal, na versão portuguesa pela Lua de Papel.

FILIPE AMORIM/OBSERVADOR