No tempo de Eça de Queiroz e de “Os Maias” o Portugal que interessava não era Lisboa, era o Chiado. E foi a olhar para esse Chiado que João da Ega, alter-ego do autor, carimbou esta nossa terra como uma “choldra torpe”, país de uma civilização “em segunda mão” e que “fica-nos curta nas mangas”.

130 anos depois vivemos, como quase sempre vivemos, entra o acabrunhamento de quem suspeita que choldra éramos e choldra somos e a euforia de espaçados momentos de glória. O que é trágico, pois entre ilusão e desilusão raramente temos tempo ou disposição para sacudir de vez a canga da pobreza porque nunca ganhamos a coragem necessária para enfrentar os problemas de frente e resolvê-los de vez.

Portugal hoje já não será só o Chiado, alargou-se ao Lux, ao Café In e ao Gattopardo, mas nele não são poucos os sinais deste nosso persistente e insuportável atavismo. Como esta meia dúzia de exemplos que recolhi só nestas últimas semanas.

1. O silêncio em torno da corrupção

Um antigo primeiro-ministro, José Sócrates, acusado de ter enriquecido com subornos. O mais poderoso dos banqueiros, Ricardo Salgado, suspeito de subornar e já acusado de 21 crimes. Um antigo ministro, Manuel Pinho, que recebia um ordenado paralelo numa offshore. Uma eléctrica, a EDP, que beneficiou de contratos de favor assinados por esse ministro. Um outro ex-ministro, Miguel Macedo, a ser julgado num processo de tráfico de influências.

Eu podia continuar com a lista, que é longa e deprimente. Mas o ponto não é esse. O ponto é o vergonhoso pacto de silêncio que parece ter caído sobre estes casos. O ponto é esta obsessão por dizer que a Justiça é a Justiça e que a Política é a Política, como que estes casos não fossem também casos políticos e inquietantes sinais da fragilidade nas nossas instituições. O ponto é o descaramento de quem, como Arons de Carvalho, da candidatura de António Costa a novo mandato à frente do PS, considera que “não é reprovável uma pessoa viver com dinheiro emprestado” depois de tudo o que já se sabe e só para recusar um debate interno no partido.

Pior: o ponto é perceber que os grandes escândalos medraram e medram numa cultura feita de chico-espertice, feita de esquemas e cunhas, uma cultura de que nos chegam notícias diárias, sejam elas dos que empregam toda a família na política ou dos que aldrabam o currículo académico, sejam elas as dos que recebem subsídios de viagem a duplicar ou dos que pedem subsídios a que não têm direito.

O ponto comum, e que cruza grande parte da vida pública, é que quando não se tem a espinha direita ou quando se confunde a legalidade formal com os imperativos éticos, tudo se torna possível. Conta a carreira, conta o partido, contam os amigos e a família, não conta o dever e ainda menos o país. E é aí que perdemos todos os dias, todos os santos dias.

Ainda agora foi revelado o mais recente relatório sobre Portugal do GRECO (Grupo de Estados contra a Corrupção, que funciona no quadro do Conselho da Europa) e nele se verifica que o nosso país só concretizou um das quinze recomendações que lhe foram feitas, uma vergonha.

E, no entanto, ninguém parece querer discutir como foi possível que esta doença chegasse ao topo do Estado e do sistema bancário, contribuindo e de que maneira para a bancarrota de 2011. Preferem-se, aparentemente, outras narrativas até porque muitos dos que hoje nos governam estão entre os que juram que nunca viram nada, nunca desconfiaram de nada. Tretas, mas tretas que dão paz de espírito.

2. A polémica das reportagens da SIC

É uma espécie de desdobramento do mal anterior. O que me interessa neste momento não é discutir se a SIC devia ou não ter procedido à divulgação dos vídeos dos interrogatórios – é uma questão que exige muito mais ponderação do que a da exaltação de uma matilha de comentadores. O que me interessa é a desproporção entre as reacções que esta controvérsia suscitou e a que foi gerada pelo conhecimento dos pagamentos a Manuel Pinho – uma desproporção que Francisco Teixeira da Mota não deixou de considerar curiosa.

De facto, o que pode explicar que uma reportagem cause mais indignação do que um dos mais graves, senão o mais grave caso de promiscuidade entre um governante e um grande grupo económico da história da nossa democracia? Só encontro duas explicações, e ambas não são boas.

A primeira é que já estamos anestesiados: as suspeitas de corrupção não só não nos surpreendem como já quase não nos indignam. Tomamo-las quase como uma fatalidade e reagimos com um encolher de ombros. Nisso somos cúmplices do silêncio dos partidos.

A segunda é que, no país do respeitinho, exaltamo-nos mais depressa com uma eventual violação do direito à imagem e à privacidade de suspeitos de crimes graves do que nos exaltaríamos se houvesse limitações à liberdade editorial da SIC. Achamos, mas achamos mal, que isso é que é um sinal de civilização e de que somos bem educados.

Repito: não estou a avaliar a decisão da SIC, estou a reflectir sobre o porquê da desproporção das indignações. E a pensar cá com os meus botões que, quando toca a liberdade, mesmo os que gostam de defender a liberdade de ofender se o que estiver em causa for o Charlie Hebdo, são lestos a declarem-se ofendidos, ou mesmo enojados, quando a coisa lhes toca mais perto de casa.

Se a SIC errou teve ao menos a coragem de errar. Não poderei dizer o mesmo de muitos dos “indignados”.

3. O drama das rendas e dos despejos

Quem ler os jornais ou vir as televisões achará que Portugal vive um drama habitacional. Tão pungente que os partidos se multiplicam em iniciativas legislativas e o consenso do momento é que é tudo por causa de uma lei de 2012, a “lei dos despejos”, ou “lei Cristas”. Nuns dias relata-se o drama humano daquele quadro da classe média que teve de exilar-se nos Olivais porque perdeu o apartamento no Saldanha. No dia seguinte repete-se acriticamente a alegação de que haverá “mais de 500 mil inquilinos precários”, um número absurdo se pensarmos que, de acordo com o último censo (2011), não chegava a 800 mil o total dos alojamentos familiares clássicos arrendados, isto num país onde existem quase seis milhões de casas ou moradias.

Instalou-se um histerismo que, mais uma vez, apenas reflecte o que se passa no umbigo do tal Portugal que circula no “Chiado alargado” dos nossos dias. E o que se passa é simples: durante décadas os centros de Lisboa e do Porto esvaziaram-se e caíram aos pedaços porque durante um século viveram-se várias formas de congelamento das rendas (porventura a única causa comum que uniu a I República ao salazarismo e este ao PREC e depois à democracia); milhões investidos em programas de reabilitação de pouco ou nada serviram; veio então a liberalização do mercado do arrendamento, chegou o turismo e o investimento estrangeiro, e os centros das cidades voltaram a ficar bonitos, limpos e modernos, graças a muito investimento privado; como tudo isso teve um custo, os preços subiram, e os que antes desdenhavam as ruínas das cidades velhas passaram a cobiçar o viço dos bairros renascidos; ou seja, tudo se explica mais facilmente se nos lembrarmos de que, como toda a gente sabe, a última palavra de “Os Lusíadas” é “inveja”.

E pronto. Num ápice passámos a ter um dramático problema habitacional, num instante ficámos familiarizados com o demónio da gentrificação e quando ainda mal se começava tentar perceber o que se podia melhorar num regime que permitiu um milagre de reabilitação urbana, eis que entre algumas propostas sensatas (outras nem tanto) do governo PS, os deputados do PS começam a falar em congelar despejos ou em expropriar casas. Seria um delírio se não fosse já um desastre anunciado.

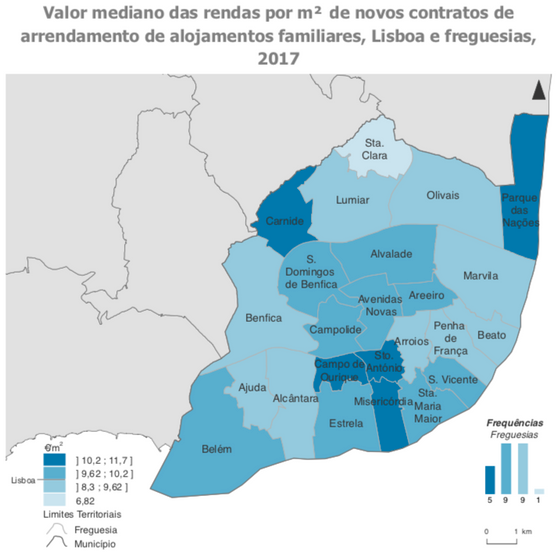

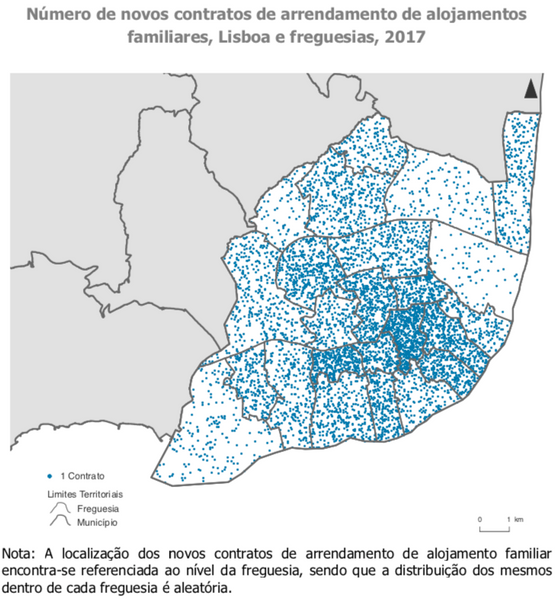

Não vou hoje discutir o detalhe das propostas, apenas sublinhar o eterno retorno do estatismo e o desconchavo de um debate quem não parece capaz de perceber que nem em Lisboa se está a passar o que dizem – e o que dizem é que já não se pode viver no centro tão altas são as rendas, sendo que é no centro que se diz existir e hecatombe humana e social dos despejos. Pois bem, os dados do INE não parecem confirmar este diagnóstico, como se vê pelas imagens seguintes, extraídas do mais recente relatório do Instituto Nacional de Estatística relativo a 2017.

O primeiro mostra que as rendas mais caras de Lisboa não estão circunscritas aos bairros históricos, sendo que o preço médio mais elevado é mesmo num bairro recentíssimo, o Parque das Nações:

O segundo indica que a maior parte dos novos contratos de arrendamento de 2017 foram realizados, imaginem lá, na muito pouco sexy, pelo menos a acreditar nas notícias e reportagens, freguesia de Arroios:

Eu diria que estes dados não casam lá muito bem com o discurso dominante, mas isso pouco importa: quando os factos contrariam as ideias, o melhor é esquecer os factos. Ficamos muito de melhor com a nossa consciência – e com a garantia que insistiremos, de novo, nos erros de sempre.

4. A pequenez dos acordos de “bloco central”

Gostamos muito de teatro, tanto que estamos prontos a engolir qualquer rábula. Não sei quantos portugueses leram as quatro páginas da declaração conjunta do Governo e do PSD sobre descentralização, ou quantos leram as 24 páginas relativas aos fundos comunitários, mas o que gostaria realmente de conhecer é os números daqueles que, depois o fazerem, não acham que aquilo é apenas uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma. Mais: se é para aquilo que se fala em “acordos de regime” e “convergências em nome do interesse nacional”, então eu vou ali e já venho.

Não é por acaso que não assistimos a nenhuma verdadeira discussão sobre o conteúdo dos documentos – é que não há ali nada ou quase nada para discutir. Aliás nem se percebe muito bem o que é que os dois partidos discutiram – não se percebe porque o PSD não deu a conhecer com antecedência as suas propostas, não se percebe pois o que se sabe das posições do Governo e PSD nestes domínios é que já convergiam antes de se falar em convergências, e não se percebe porque tudo o que vier a ser realmente substancial ficou para ser estudado mais tarde. Bem à portuguesa, nas comissões que forem necessárias.

Os acordos só serviram para uma encenação, uma dupla encenação: a de Rui Rio, que quer mostrar que não é Passos Coelho; e a de António Costa, que quer provar que não é só geringonça. Quem ganha mais com este número é fácil de perceber, quem não ganha nada somos nós todos, pois o que aprendemos, ou confirmámos, é que os dois partidos centrais do que gostam mesmo é de se entender quando toca a proteger as suas autarquias locais e chega a hora de pedir dinheiro à Europa. Assim se alimentam as suas redes de poder e influência, assim se consolidam as suas lideranças.

Fossem outras as intenções, isto é, houvesse real vontade de convergir sobre o que é difícil, sobre o que devia ultrapassar o tempo de uma legislatura, então o Governo teria aceite debater a reforma da Segurança Social e proposto consensualizar as novíssimas políticas de habitação. Mas não, isso fica para a chicane política, que assim é que estamos bem. Não nos levamos a sério nem tratamos de coisas sérias.

5. Os truques de Centeno, ou dizer uma coisa e fazer outra

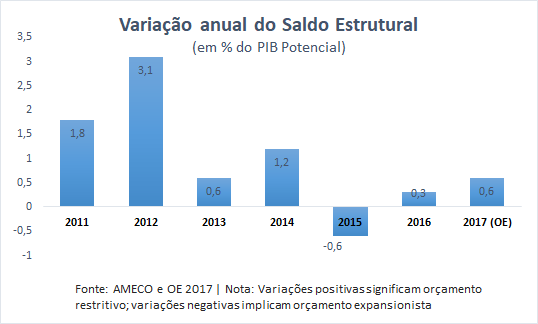

Haverá muitas formas medir a austeridade, mas a única que conheço que me parece objectiva e séria é a que avalia as variações do saldo orçamental estrutural. É o único indicador que mede o esforço de contenção orçamental corrigido do ciclo económico, permitindo perceber se a redução do défice é apenas fruto do crescimento económico ou se, em cima deste, ainda há “austeridade”. Ninguém melhor do que Pedro Romano para o explicar (e fê-lo várias vezes no seu blogue Desvio Colossal), mas infelizmente ele já não está entre nós e por isso vou ter de recorrer a um post e a um gráfico já com alguns meses mas que permanecem bem actuais.

O gráfico é o seguinte:

Olhando para estas colunas – que os dados mais recentes confirmaram no essencial, com o detalhe delicioso de o número verdadeiro para 2017 ter sido ainda mais elevado, 1% de acordo com as contas do Conselho de Finanças Públicas –, resulta evidente que os dois anos de geringonça foram dois anos de austeridade, e que o último ano de Passos Coelho é que foi um ano de relativo desapertar do cinto.

Hoje, depois de tudo o que Mário Centeno tem vindo a dizer e defender, já não restarão muitas dúvidas sobre a persistência da austeridade, quanto mais não fosse por termos registado em 2017 a maior carga fiscal de sempre. Sabemos também de massa se fez essa austeridade: com cativações e cortes no investimento, do lado da despesa, e com impostos indirectos em vez de impostos directos, do lado da receita.

É isso surpreendente? É. Porque nunca foi esse o discurso e porque nunca os Orçamentos de Estado foram tão mentirosos (no momento da sua aprovação) e tão teimosamente opacos (na fiscalização da sua execução).

Mas aqui o importante é notar como esta mentira política encontrou na geringonça o tipo de parceiros dispostos a engolir tudo, mesmo o que garantiam que nunca engoliriam – basta recordar as reacções grandiloquentes do Bloco e do PCP às novas metas orçamentais do Plano de Estabilidade a que nenhuma acção consequente se seguiu. Foi só teatro, se é que não foi mesmo só fumaça.

O mais triste e significativo é que estes anos nos mostraram que a mentira compensa. Compensa dizer uma coisa e fazer outra. Compensa oferecer com uma mão e tirar com a outra, desde que isso só se note mais tarde. Compensa ser dissimulado e escorregadio, pois isso é aplaudido pelos comentadores como sendo “habilidade política”.

O que não compensa mesmo é tentar ser verdadeiro e alertar os portugueses para as dificuldades. Eles preferem antes chupa-chupas e fingimentos.

6. A polémica do Museu das Descobertas

O derradeiro sinal de que isto, afinal, ainda é uma choldra é talvez o mais queirosiano de todos: a polémica sobre se deve ou não haver um Museu das Descobertas. Como dizia o João da Ega, “aqui importa-se tudo. Leis, ideias, filosofias, teorias, assuntos, estéticas, ciências, estilo, indústrias, modas, maneiras, pilhérias, tudo nos vem em caixotes pelo paquete”. Já não há paquetes como os desses tempos, há aviões e Internet, mas o disparate subscrito por um grupo de historiadores e “cientistas sociais” que não querem que um museu possa ter tal nome é apenas a mais recente importação de modas intelectuais alheias.

Não é apenas o politicamente correcto a impor-se, é o novo fanatismo que faz lei em tantas universidades e que pretende reescrever a história não em nome de qualquer método científico mais apurado, mas em nome de agendas políticas ditas libertadoras. Nem vou gastar muitas linhas a argumentar, pois estou farto destas litanias permanentes contra a “culpa do homem branco”, sobretudo do homem branco e ocidental, litanias que só contribuem para menorizar as outras civilizações e, pior do que isso, aprisioná-las num passado empobrecedor. Só me surpreende que pelo caminho estes fanáticos tenham conseguido atemorizar a Câmara de Lisboa e o seu presidente, que ficou sem saber se deve ou não cumprir uma promessa eleitoral.

Também isso é sinal dos tempos, pois na política tem-se medo de tudo. E mais medo se tem neste país onde o que mais me irrita é ouvir gente que diverge e o faz publicamente ser elogiada pela sua coragem. Coragem? Coragem porquê? Não somos um país livre?

Sim, somos. Mas também somos portugueses e, como notou Maria Filomena Mónica num trabalho do Observador sobre a actualidade de Eça, “nenhuma figura a ilustra melhor [a imagem dos portugueses de si mesmos] do que o Zé Povinho, um saloio patético que faz manguitos nas costas do patrão, porque, à sua frente, não tem coragem de dizer o que pensa.”

Apetece mesmo concluir: de facto, que choldra torpe.

Siga-me no Facebook, Twitter (@JMF1957) e Instagram (jmf1957).