- “O direito dos povos da Rússia à autodeterminação”

- O Império treme (mas resiste)

- Da Guerra Civil à II Guerra Mundial

- Da II Guerra Mundial à Perestroika

- De Gorbachev a Putin

- Interlúdio: a História ainda não terminou

- Impor ordem em casa, fomentar desordem na casa dos vizinhos

- Pomos de discórdia: Crimeia e Donbas

- A Ucrânia como invenção comunista

Índice

[Nota: este é o segundo artigo de uma série de seis. O primeiro pode ser lido aqui.]

“O direito dos povos da Rússia à autodeterminação”

Quase todos os livros de História afirmam que uma das principais consequências da I Guerra Mundial foi a dissolução de quatro poderosos impérios: o Alemão, o Austro-Húngaro, o Otomano e o Russo. É verdade para os três primeiros, mas não para o quarto. Num primeiro momento, os bolcheviques pareceram ir permitir que as múltiplas etnias do antigo Império pudessem escolher o seu caminho. Uma das primeiras leis promulgadas pelo Governo bolchevique, a 15 de Novembro de 1917 foi a “Declaração dos Direitos dos Povos da Rússia”, assinada por Lenin e pelo Comissário do Povo para as Nacionalidades, que garantia:

1) Igualdade e soberania para os povos da Rússia;

2) O direito dos povos da Rússia à autodeterminação, o que incluía a secessão e a constituição de um Estado separado;

3) A abolição de todos os privilégios e limitações baseados na nacionalidade e na religião;

4) O livre desenvolvimento das minorias étnicas e grupos étnicos que povoavam o território russo.

Ainda hoje se discute se esta declaração exprimia sinceramente as intenções do Governo bolchevique, ou se era apenas uma artimanha para aliciar os povos não-russos do antigo Império para a sua causa, ou se aos bolcheviques eram indiferentes as questões nacionais, uma vez que acreditavam convictamente de que em breve a revolução comunista alastraria irresistivelmente a todo o mundo, o que faria com que a nacionalidade deixasse de ser um assunto relevante. Na verdade, entre os bolcheviques havia entendimentos diferentes sobre o assunto: Lenin parece ter acalentado – pelo menos durante algum tempo – a ideia de uma URSS federativa e em que todas as repúblicas socialistas (incluindo a República Socialista Federativa da Rússia) estivessem num mesmo plano. Já o Comissário do Povo para as Nacionalidades – um georgiano matreiro e ainda pouco conhecido mas que era uma estrela em ascensão no firmamento bolchevique – favorecia uma concepção da URSS em que o protagonismo cabia à República Socialista Federativa da Rússia.

O Comissário do Povo para as Nacionalidades – que, embora tivesse sido baptizado como Ioseb Besarionis dze Jughashvili, adoptara Stalin como “nome de guerra” – começara, todavia, por defender em público (nomeadamente no III Congresso dos Sovietes, em Janeiro de 1918) a causa do direito à autodeterminação, por uma razão estritamente pragmática: argumentava ele que, se os diversos povos não fossem ouvidos, os bolcheviques corriam o risco de ver-se a braços com “uma “contra-revolução nacionalista”.

Stalin em 1917, com 39 anos

Mas algumas facções dentro dos bolcheviques intuíram que o discurso de Stalin em favor da autodeterminação acenava com vagas e róseas promessas de uma URSS de natureza federalista, enquanto, na prática, o Conselho dos Comissários do Povo (Sovnarkom) desenvolvia políticas centralizadoras e imperialistas. Fosse o que fosse que Stalin pensasse no seu íntimo sobre o direito dos povos à autodeterminação, a intensificação da Guerra Civil, o agravamento da instabilidade social e económica e a ameaça crescente do espectro da fome, levaram a que o Sovnarkom fosse endurecendo a sua posição e Stalin, a quem fora confiada a missão de assegurar os suprimentos de cereais e outros alimentos, dispôs-se a cumpri-la com zelo e rigor inexcedíveis. Como escreve Robert Service em Stalin: A biography, Stalin, “ainda que fosse dos poucos bolcheviques com posições moderadas no que respeitava às nacionalidades, foi sempre extremamente firme na implementação da violência de Estado e da ditadura” e “exerceu violência e terror bem para lá do que a maioria dos outros líderes bolcheviques consideravam razoável”.

O resultado prático desta combinação de circunstâncias e personalidades foi que o Exército Vermelho passou os quatro anos seguintes num corrupio para sufocar os muitos ímpetos independentistas que tinham brotado no vazio de poder resultante da Guerra Civil Russa e da retirada precipitada das tropas alemãs e austro-húngaras estacionadas na Bielo-Rússia e a Ucrânia, após a capitulação das Potências Centrais a 11 de Novembro de 1918.

Guerra Civil Russa: Lev Trotsky passa em revista tropas da Frente Ucraniana, um grupo de exércitos do Exército Vermelho, em Kharkiv, Junho de 1919

O Império treme (mas resiste)

A Guerra Civil Russa (1918-22), um torvelinho vertiginoso que envolveu bolcheviques, forças fiéis ao imperador (Russo Brancos), senhores da guerra em busca de glória e proveito pessoal e a presença/intervenção ocasional de tropas estrangeiras e que teve como ramificação a Guerra Russo-Polaca de 1918-19, instilou na maioria dos povos que tinham integrado o Império Russo – ou antes: que tinham sido integrados à força no Império Russo – a ideia de recuperarem a sua independência.

Foi assim que, num ápice, nasceram a República Popular da Ucrânia (que existiu entre 22 de Janeiro de 1918 e 18 de Março de 1921), a República Democrática da Bielo-Rússia (de 25 de Março de 1918 a Dezembro de 1919), a República Popular da Crimeia (de Dezembro de 1917 a Janeiro de 1918), a República Democrática da Moldávia (de 15 de Dezembro de 1917 a 9 de Abril de 1918), a República da Arménia (de 28 de Maio de 1918 a 2 de Dezembro de 1920), a República Democrática do Azerbaijão (de 28 de Maio de 1918 a 28 de Abril de 1920) e a República Democrática da Geórgia (de 26 de Maio de 1918 a 25 de Fevereiro de 1921). A lista de antigos territórios do Império Russo que tentaram ganhar independência neste período conturbadíssimo inclui ainda a República Popular de Kuban, a Bashkiria, a Íngria do Norte, a República de Uthua, a República do Don, a República do Idel-Ural; o Emirato do Cáucaso do Norte, a República dos Montanheses (do Norte do Cáucaso), a República de Kars, a Ditadura do Cáspio Central, a República Socialista Soviética de Gilan; a República Confederada do Altai, o Emirato de Bukhara, o Canato de Khiva, a Autonomia de Alash (kazakhs), a Autonomia Turquestanesa; a República Siberiana, o Estado da Mongólia Buriata, a Iacútia, o Estado Livre de Chukotka, a República de Tungus e a improvável Ucrânia Verde (Zelena Ukraina) ou Transchina (Zakytaishchyna), um território esparsamente povoado e maioritariamente colonizado por ucranianos, situado no Extremo Oriente Russo, fazendo fronteira com o que é hoje a Coreia do Norte e cuja costa era fronteira à ilha japonesa de Hokkaido.

“A Rússia desmembrada: Alguns dos fragmentos”: Artigo no New York Times de 17 de Fevereiro de 1918

Este rol não inclui entidades políticas “intermédias”, resultantes do fraccionamento, fusão ou recombinação de algumas das entidades acima mencionadas (ou de partes delas), nem micro-nações, mas serve para dar ideia da natureza inerentemente heteróclita do Império Russo/URSS e da pouca apetência desta constelação de povos para viver sob o jugo de um imperador ou de um Politburo, sedeado em São Petersburgo ou em Moscovo. Se todas estas secessões tivessem vingado, a URSS teria ficado reduzida a uma dimensão modesta (e as colecções de cromos de “bandeiras do mundo” seriam bem mais extensas e coloridas), mas esta febre independentista acabou por ser implacavelmente debelada pelo Exército Vermelho e todos estes proto-países acabaram por ser conduzidos ao redil da URSS, com a excepção – temporária – da República Democrática da Moldávia, que foi absorvida pela Roménia.

Tropas do 1.º Destacamento de Zaporizhzhia do Exército Popular Ucraniano, que lutou pela independência da República Popular da Ucrânia

Onde a URSS registou perdas significativas face às antigas fronteiras do Império Russo foi na zona ocidental: o Grão-Ducado da Finlândia tornou-se independente e, no que fora a região-matriz da antiga Comunidade Polaco-Lituana, a Polónia e a Lituânia recuperaram a soberania perdida no final do século XVIII e a Letónia e a Estónia emergiram, pela primeira vez, como nações independentes. Ainda assim, os revolucionários bolcheviques acabaram por manter parte substancial do antigo império sob a égide da nova URSS, criada formalmente em 1922 pelas Repúblicas Socialistas Federativas da Rússia, da Transcaucásia, da Bielo-Rússia e da Ucrânia.

Da Guerra Civil à II Guerra Mundial

Se o novo império bolchevique tinha diferenças substanciais em relação ao velho império russo no que diz respeito à ideologia, à religião e à organização social, económica e institucional, manteve a perspectiva russocêntrica que vinha a ganhar terreno desde Ivan IV.

Significativamente, a capital, que, em 1712, Pedro I tinha transferido de Moscovo para São Petersburgo (rebaptizada como Petrograd durante a I Guerra Mundial), voltou, em 1918, a ser estabelecida em Moscovo. O pretexto invocado na altura foi a posição geoestratégica desfavorável de São Petersburgo/Petrograd no contexto da Guerra Civil Russa e da ameaça de intervenção das potências estrangeiras hostis aos bolcheviques, mas esse argumento deixou de ser válido a partir do momento em que os bolcheviques acabaram com o último foco de resistência interna, em Junho de 1923, e o risco de uma intervenção estrangeira se evaporou. Talvez o verdadeiro motivo para relocalizar a capital em Moscovo não tenha sido geoestratégico mas ideológico: São Petersburgo, fundada ex nihilo em 1703 por Pedro I, alardeando forte influência europeia na arquitectura e urbanismo e situada a 800 km de Estocolmo, 500 km de Helsínquia e 360 km de Tallinn, sempre foi vista pelos nacionalistas russos como “demasiado europeia” ou até mesmo como um corpo estranho.

“Pedro o Grande meditando sobre a ideia de construir São Petersburgo na costa do Mar Báltico” (1916), por Aleksandr Benois

Fyodor Dostoyevsky (um eslavófilo) acusou São Petersburgo de ser “a cidade mais abstracta e artificial do mundo” e Ivan Aksakov (outro eslavófilo), numa carta ao seu amigo Dostoyevsky, datada de 1863, proclamou que “a primeira condição para a emancipação da alma russa é que ela odeie São Petersburgo com todas as suas forças”. O epíteto de “janela da Rússia para a Europa” atribuído a São Petersburgo teria seguramente agradado ao seu fundador, que vivera parte da juventude na Europa Ocidental e ambicionava impor a racionalidade, a ciência e as instituições sociais e políticas dessa Europa à sua Rússia medieval e obscurantista, mas era interpretado de forma pejorativa pelos nacionalistas russos, para quem os ventos que sopravam da Europa nunca poderiam trazer nada de bom para a Santa Mãe Rússia.

Já quanto aos bolcheviques, São Petersburgo tinha a seu favor ter sido o palco onde se tinham desenrolado os eventos tumultuosos que os tinham guindado ao poder, mas também não podiam ignorar que a cidade no Neva tinha sido a sede de uma corte imperial onde se falava francês e se acolhiam entusiasticamente modas e ideias vindas do Ocidente – e terão escolhido romper com a segunda conotação.

O assalto ao Palácio de Inverno, em São Petersburgo/Petrograd, a 25 de Outubro de 1917, foi um momento emblemático da Revolução Bolchevique. Esta imagem é uma foto (muito retocada) de uma reencenação realizada em 1920 – e amplamente reproduzida em 1922 como se documentasse efectivamente os eventos de 1917

Se a URSS ficou, em 1922, com fronteiras similares às do Império Russo – salvo na região ocidental – também a governação da nova entidade política acabou, após a morte de Lenin, por adquirir uma natureza imperial. Stalin aproveitou-se do declínio físico de Lenin (que faleceria em 1924) para ascender à liderança da URSS e, uma vez aí chegado, tratou de aniquilar sistemática e implacavelmente todas as vozes dissonantes (ou potencialmente dissonantes) e concentrar toda a governação nas suas mãos, passando a desfrutar de um poder mais absoluto do que algum czar ou imperador russo alguma vez tivera. É significativo que dos 14 Comissários do Povo (não contando com Stalin) que tinham integrado o primeiro Sovnarkom presidido por Lenin, oito tenham sido executados, um tenha morrido na prisão e outro tenha sido assassinado (Trotsky) e apenas quatro tenham morrido de morte (aparentemente) natural.

Independentemente do que tenha realmente pensado em 1917 sobre a questão das nacionalidades, uma vez consolidado no poder – ou seja, a partir de 1924 – Stalin converteu-se num intransigente defensor da integridade territorial da URSS e a história oficial soviética começou a reconhecer que “a governação imperial russa trouxera grandes progressos aos territórios fronteiriços. […] A nova ortodoxia defendia que a URSS estava a fomentar as tradições mais salutares do patriotismo imperial russo e do Iluminismo, sem reproduzir os aspectos negativos do czarismo” (Robert Service, Stalin: A biography). Consequentemente, “a partir de meados da década de 1930, [Stalin] promoveu a elevação da Rússia acima de todas as outras nações da URSS. Os russos eram favorecidos nas nomeações para a função pública. A língua russa ganhou papel central nos curricula escolares. Os escritores russos, os comandantes militares russos e alguns imperadores russos eram incensados pelos media. A conquista das outras nações [que tinham sido integradas no Império] era retratada como benéfica para o seu desenvolvimento. A exaltação da Rússia e dos russos foi acompanhada por uma atitude iníqua e brutal para com outros povos da URSS” (Service), em particular para aqueles cujos modos de vida estivessem mais afastadas do modelo de sociedade bolchevique. O aparelho de Estado soviético encarniçou-se particularmente contra os kazakhs, cuja matriz ancestral recusava a sedentarização e a agricultura, e contra os ucranianos, cuja matriz ancestral assentava na agricultura praticada em moldes familiares e na propriedade privada.

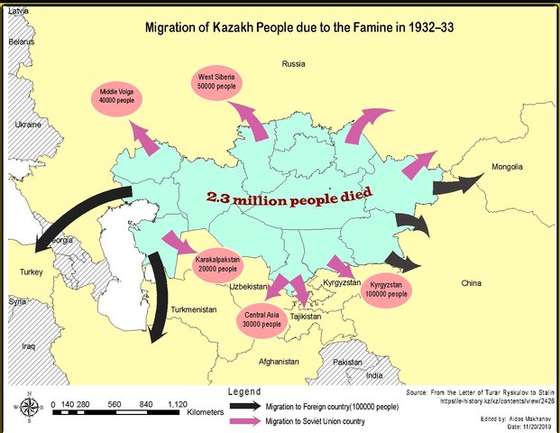

Embora não tenha recebido atenção comparável à do Holodomor – a subjugação da Ucrânia pela fome em 1932-33 – a política de subjugação dos kazakhs levada a cabo por Stalin nesse mesmo período também levou à morte de milhões por inanição e a migrações maciças, para outras regiões da URSS e para países vizinhos

Se o Império Russo promovera a “russificação” dos territórios que foi anexando através da supressão das línguas e das culturas locais, pela imposição da língua e cultura russas e pela instalação de colonos russos, Stalin não só prosseguiu e intensificou estas práticas como lhes acrescentou o extermínio in situ e a deportação em massa das populações que oferecessem resistência à sovietização (ou simplesmente que lhe inspirassem desconfiança), de preferência para regiões remotas, inóspitas e oferecendo parcas possibilidades de subsistência, quase sempre na Sibéria e na Ásia Central.

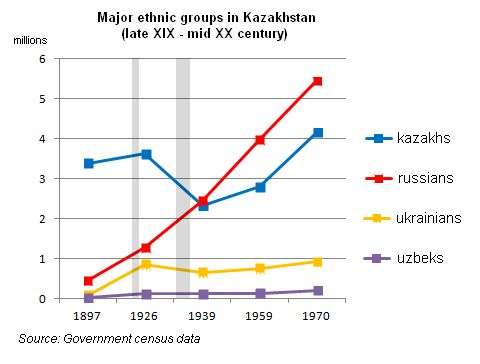

Evolução da composição étnica do Cazaquistão, 1897-1970

As deportações estenderam-se pelo período 1930-52 e terão envolvido um total de 6 milhões de pessoas, ainda que nem todas dissessem respeito a “questões nacionais”: 1.8 milhões foram-no por causa da sua “classe social”, ou seja, eram kulaks, ou proprietários agrícolas “ricos”, maioritariamente ucranianos (ver Morrer de fome no “celeiro da Europa”: O plano de Stalin para aniquilar a identidade ucraniana). Dadas as condições de transporte e a ausência ou insuficiência de infra-estruturas, abrigo e condições de salubridade nos locais de destino, 1 a 1.5 milhões dos deportados terão perecido.

A primeira operação de deportação com fundamento exclusivamente étnico e abrangendo todos os elementos de uma população teve lugar em 1937 e foi a dos 172.000 coreanos que viviam no Extremo Oriente Russo, que, sob a alegação de espionarem em favor do Império Japonês, foram arrebanhados à força e reinstalados nas repúblicas soviéticas do Cazaquistão e do Uzbequistão, na Ásia Central, a 6400 km de distância.

A II Guerra Mundial não tardaria a providenciar pretextos para várias operações de engenharia demográfica similares.

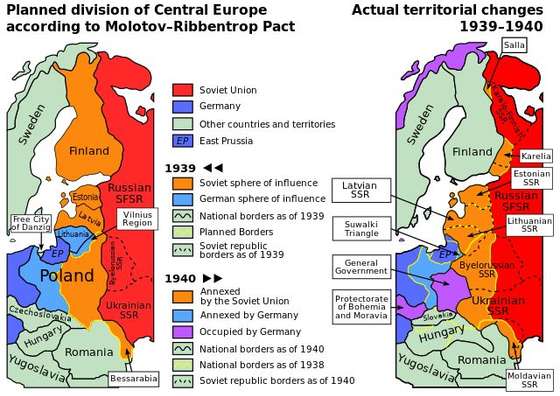

Alterações territoriais na Europa Central e de Leste em 1939-40: à esquerda, alterações acordadas no protocolo secreto do Tratado Molotov-Ribbentrop; à direita, alterações efectivadas

Da II Guerra Mundial à Perestroika

Assim que o contexto geopolítico se lhe tornou propício – sobretudo graças ao Tratado Molotov-Ribbentrop – Stalin apressou-se a recuperar os territórios perdidos pelo Império Russo em 1917-18: abocanhou a parte oriental da Polónia em Setembro de 1939, invadiu a Finlândia em Novembro de 1939, ocupou a Lituânia, a Letónia e a Estónia em Junho de 1940 e, nesse mesmo mês, forçou a Roménia a devolver-lhe a região da Bessarábia (assim se designava então a actual Moldávia). A tenaz resistência oposta pelos finlandeses impediu Stalin de alcançar inteiramente os desígnios, mas, ainda assim, a URSS conseguiu, pelo Tratado de Paz de Moscovo, de 12 de Março de 1940, anexar 9% da área da Finlândia. Esta operação de restauração dos domínios da Rússia imperial não só atingiu a maior parte dos seus objectivos como não produziu reacções negativas significativas pela parte da comunidade internacional: a Grã-Bretanha e a França tinham declarado guerra à Alemanha por esta ter invadido a Polónia, mas não reagiram às múltiplas invasões cometidas pela URSS e a Sociedade das Nações limitou-se a expulsar a URSS do seu seio (numa deliberação à revelia do regimento da organização), em reacção à invasão da Finlândia. Esta “punição” não teve quaisquer consequências práticas, até porque, por esta altura, a Alemanha, o Japão e a Itália já tinham abandonado a Sociedade das Nações e a instituição, mergulhada no descrédito, acabaria por ter na expulsão da URSS uma das suas últimas decisões, dissolvendo-se pouco depois.

Alterações nas fronteiras da URSS em 1938-45: A vermelho escuro: a URSS em 1938; a rosa-escuro: territórios anexados pela URSS; a rosa: estados-satélite da URSS a partir de 1945; a amarelo torrado: territórios atribuídos a estados-satélite da URSS em 1945

O pós-II Guerra Mundial assistiria à consolidação formal e factual da restauração territorial do Império Russo: o Armistício de Moscovo, firmado com a Finlândia em Setembro de 1944, confirmou e dilatou os ganhos territoriais soviéticos obtidos no Tratado de Moscovo de 1940 e impôs à Finlândia o pagamento de pesadas indemnizações e a adopção de uma posição de neutralidade na geopolítica internacional (que se manteve até 2022); os três estados bálticos viram confirmada a sua reintegração na URSS; a Polónia teve de entregar à URSS a sua região oriental (ainda que tenha sido compensada com territórios da região oriental da Alemanha); e a Bessarábia foi reintegrada na URSS como República Socialista da Moldávia.

Estes reajustamentos de fronteiras foram acompanhados, no território da URSS e nos países do Leste europeu, de “limpezas étnicas” maciças (e, por vezes, sangrentas), cujas vítimas mais numerosas foram os milhões de alemães étnicos que viviam no Leste europeu (incluindo os “alemães do Volga”, que, no século XVIII, tinham sido convidados a instalar-se no coração do Império Russo por Catarina II, e cuja deportação fora ordenada pelo Kremlin logo após a Alemanha ter desencadeado a Operação Barbarossa, em 1941). Esta tenebrosa (e algo esquecida) série de perseguições, expulsões, confrontos e represálias que se seguiram à II Guerra Mundial e que tiveram por fim criar países etnicamente “puros” foi descrita em detalhe por Keith Lowe em Continente selvagem: A Europa no rescaldo da Segunda Guerra Mundial.

A vila-fantasma de Uskut, na Crimeia, em 1945, após toda a sua população (tártara) ter sido deportada

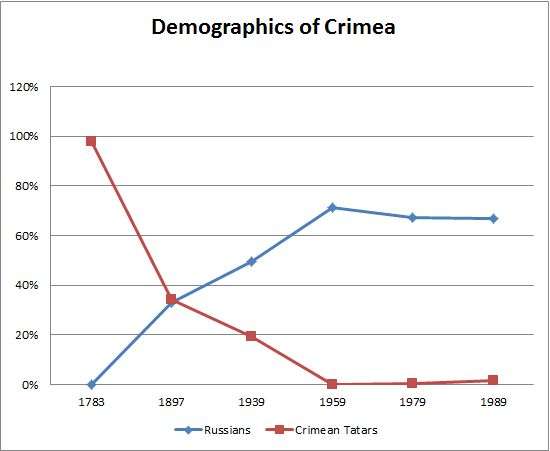

Mais a leste, a Crimeia viu os seus habitantes originais, os tártaros, serem alvo de deportação em massa, como punição pelo seu alegado colaboracionismo com o invasor nazi, um mero pretexto para prosseguir um processo de “destartarização” que o Império Russo tinha iniciado no final do século XVIII. O “esvaziamento” da Crimeia foi acompanhado pelo fomento da instalação de russos étnicos na região – o que, em maior ou menor medida, também foi incentivado nalgumas repúblicas periféricas do Império Soviético ou em territórios recém-reincorporados, como os Estados bálticos.

Evolução da composição étnica da população da Crimeia

Todavia, a expansão da área de influência da URSS foi bem para lá das antigas fronteiras do Império Russo e chegou mesmo à Europa Central: a URSS anexou parte da Prússia Oriental, um território retintamente germano-polaco e sem qualquer registo de presença étnica ou cultural russa (ver capítulo “Kaliningrad” em De Kaliningrad a Petropavlovsk: A geografia da Rússia, um país que se diz “cercado”) e instalou governos fiéis a Moscovo na República Democrática da Alemanha, na Checoslováquia, na Hungria, na Bulgária e na Roménia. Teve menos sucesso na Jugoslávia, uma vez que o marechal Tito, embora professando o marxismo-leninismo, nunca aceitou ordens do Kremlin, e na Albânia, onde Enver Hoxha, também ele marxista-leninista, foi divergindo da URSS a ponto de, em 1961, cessar as relações diplomáticas entre os dois países. Os países da Europa alinhados com o Kremlin aderiram, inevitavelmente, ao Pacto de Varsóvia (firmado em 1955 e funcionando como contrapeso à NATO), as suas escolas passaram a ensinar o russo como segunda língua e as suas cidades foram desfiguradas pela abrutalhada e macambúzia arquitectura estalinista e povoadas com estátuas e bustos de Marx, Engels, Lenin e Stalin.

Vistas da cidade bielo-russa de Polotsk (Polack em bielo-russo) em 1812, 1912 e 2006. A cidade fez, entre 1307 e 1772, parte do Grão-Ducado da Lituânia e, depois, da Comunidade Polaco-Lituana (com alguns interregnos de ocupação russa) e em 1772 foi definitivamente integrada no Império Russo. O património edificado de Polotsk, que tinha carácter marcadamente polaco-lituano, foi sendo progressivamente demolido ou remodelado pelas autoridades imperiais e soviéticas

E sempre que as populações destes Estados-satélite na orla ocidental do Império Soviético deram sinais de descontentamento e insubordinação, o Kremlin enviou os tanques do Exército Vermelho para os “chamar à razão” – na República Democrática da Alemanha em 1953, na Hungria em 1956, na Checoslováquia em 1968, na Polónia em 1980-83.

A dinastia Romanov, que ascendera ao trono em 1613 (um percurso iniciado em 1547, quando Anastasia Romanovna se casara com Ivan IV), fora erradicada em Julho de 1918, no massacre perpetrado pelos bolcheviques na cave da Casa Ipatiev, em Yekaterinenburg, mas o espírito imperial russo manteve-se vivo durante mais sete décadas, ainda que envergando as vestes austeras e cinzentas do comunismo.

Divisões administrativas da URSS (1954-91)

De Gorbachev a Putin

Após um penoso declínio, a que não terá sido alheia a escolha de uma sucessão de lideranças anquilosadas, desfasadas da realidade e a deslizar para a senilidade – Leonid Brezhnev (nos últimos anos), Yuri Andropov e Konstantin Chernenko – a URSS tentou, sob a liderança de Mikhail Gorbachev, reformar-se e reinventar-se – ainda que sem pôr em causa os seus pressupostos básicos e a sua unidade. Porém, Gorbachev deparou-se com forte oposição interna e, por outro lado, o Império Soviético estava demasiado enfermo para poder ser salvo por algumas reformas pontuais. A eclosão de aspirações independentistas longamente reprimidas suscitou uma forte turbulência, que conduziu, no final de 1991, à dissolução da URSS, com o concomitante surgimento de 15 países independentes a partir de 15 das repúblicas socialistas soviéticas.

A Federação Russa, na qualidade de continuadora da República Federativa Socialista Soviética da Rússia, continuava a ser o maior país do mundo e também uma formidável potência bélica, até porque, pelo Protocolo de Lisboa, assinado em 1992, herdou os arsenais nucleares soviéticos instalados na Ucrânia, na Bielo-Rússia e no Cazaquistão. Como compensação por esta cedência, a Ucrânia obteve, pelo Memorando de Budapeste (1994), a garantia de que a sua segurança e integridade territorial seriam asseguradas por três grandes potências: os EUA, o Reino Unido e… a Rússia. Por outro lado, parte das 15 ex-repúblicas soviéticas acordaram em manter entre si relações de cooperação política, económica e militar, através da Comunidade de Estados Independentes (CEI), criada em Dezembro de 1991. Porém, esta organização não só não envolve vínculos fortes como está reduzida, na prática, a nove membros: a Lituânia, Letónia e Estónia recusaram, logo à partida, fazer parte dela, a Geórgia saiu em 2008 (depois de ser invadida pela Rússia), a Ucrânia saiu em 2014 (após a anexação da Crimeia pela Rússia) e a Moldávia (que mantém um desaguisado com a Rússia em torno da região secessionista da Trasnsnístria desde 1990) anunciou em 2022 a sua desvinculação progressiva.

Os anos em que a Federação Russa foi governada por Boris Yeltsin, entre 1991 e 1999, pareceram dar razão aos que tinham vaticinado que o mundo ficaria sob o domínio hegemónico dos EUA e que o sonho imperial russo estava enterrado. Para o declínio da vitalidade e relevância da Rússia contribui fortemente o facto de Yeltsin ter ficado progressivamente incapacitado pelo alcoolismo e por problemas de saúde e por, nos seus momentos de lucidez, dar mostras de estar menos empenhado em preservar o glorioso legado russo-soviético do que em vendê-lo, ao desbarato, a investidores estrangeiros e a membros do seu círculo de familiares, amigos, colaboradores e apparatchiks, numa caótica mega-operação de privatização que viria a gerar um ramalhete de oligarcas russos com lugar cativo nas revistas de jet set.

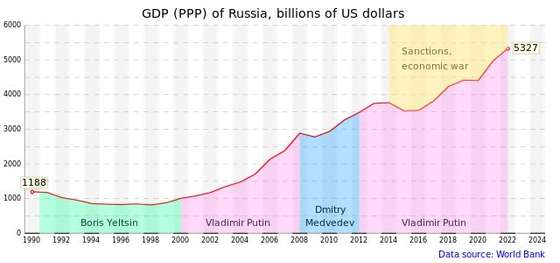

Evolução do PIB da Rússia, em milhares de milhões de dólares, 1990-2024

Se os anos Yeltsin permitiram criar milionários russos a partir do nada, a saúde da economia russa e a saúde do cidadão médio russo sofreram um declínio inquietante, que só seria interrompido no início do século XX, quando Vladimir Putin, que Yeltsin nomeara primeiro-ministro em Agosto de 1999, lhe sucedeu como presidente da Federação Russa, primeiro interinamente, a partir de 31 de Dezembro de 1999, e depois como vencedor das eleições presidenciais de Março de 2000 (sobre os últimos anos de governação de Yeltsin e a transferência de poder para Putin, ver capítulo “Tchetchénia” em De Kaliningrad a Petropavlovsk: A geografia da Rússia, um país que se diz “cercado”).

Evolução da esperança média de vida à nascença na RFSS da Rússia (até 1991) e na Federação Russa (a partir de 1991). Vermelho: mulheres; Azul: homens; Verde: geral

Putin foi, pouco a pouco, assumindo o controlo de toda a máquina do Estado russo eliminando – por vezes fisicamente – rivais e opositores e converteu-se em senhor absoluto da Federação Russa. Simulou um “interregno” em 2008-12 como “primeiro-ministro” do “presidente” Dmitry Medvedev (uma farsa pouco elaborada), promove a realização periódica de eleições e cumpre as obrigações e trâmites formais que dão a ilusão de que os diversos órgãos do poder executivo, legislativo e judicial funcionam regularmente, mas só alguém muito distraído não perceberá que a Rússia voltou a ser uma autocracia. Embora nos primeiros anos do século XXI pareça ter tentado uma aproximação ao Ocidente e não tenha contestado frontalmente a nova ordem internacional resultante da dissolução da URSS, Putin veio a demonstrar, pelos seus actos e pelas suas proclamações, ter uma perspectiva sobre o papel e o prestígio da Rússia muito diversa da do seu antecessor Yeltsin,.

Interlúdio: a História ainda não terminou

A abrupta mas relativamente “ordeira” dissolução da URSS e do Pacto de Varsóvia levou muitos kremlinólogos, analistas políticos e especialistas em relações internacionais a decretar o fim definitivo do espírito imperial russo-soviético e da Guerra Fria e a entrada na Era da Hegemonia Americana, com os EUA como superpotência incontestada. Houve quem fosse mais longe, como o especialista em política, economia e relações internacionais Francis Fukuyama, que, na sua obra mais célebre, O fim da História e o último homem, publicada em 1992 (e que era uma versão actualizada e muito aumentada do ensaio “The end of history?”, que publicara poucos meses após a queda do Muro de Berlim, em 1989), defendeu que “é bem possível que aquilo a que estamos a assistir seja não apenas o fim da Guerra Fria ou o encerramento de um dado período da história do pós-guerra, mas o fim da História em si mesma: isto é, o ponto terminal da evolução ideológica da humanidade e a universalização da democracia liberal ocidental como forma última de governação”. Esta afirmação suscitou uma onda de críticas, algumas delas virulentas, e o próprio Fukuyama tem vindo, ao longo dos anos, em sucessivos artigos, livros e entrevistas, a desdobrar-se em explicações, ressalvas, rectificações e recuos em relação a O fim da História e o último homem, e, em particular, à sua tese central, não só por algumas refutações apontarem, fundamentadamente, enviesamentos ideológicos e falhas nos pressupostos e raciocínios que a sustentam, mas por a própria marcha dos acontecimentos ter vindo a desmentir os prognósticos de Fukuyama.

Como argumentam persuasivamente Nassim Nicholas Taleb (Iludidos pelo acaso, O cisne negro) e Dan Gardner (Future babble: Why expert predictions fail and why we believe them anyway), as previsões realizadas pelos futurólogos, especialistas em prospectiva, analistas políticos, investidores no mercado de capitais e economistas têm uma taxa de acerto similar à obtida por um chimpanzé a atirar dardos. Todavia, graças à fraquíssima memória das massas e dos mass media e à autoconfiança, à desfaçatez, à desonestidade intelectual e à capacidade de autoludíbrio dos ditos “especialistas”, estes raramente ou nunca são confrontados com o rotundo fracasso das suas previsões.

Fukuyama não teve essa sorte e acabou mesmo por tornar-se no “bombo da festa” da análise geopolítica e no paradigma do profeta falhado, como atestam os livros entretanto publicados com títulos que aludem à sua célebre obra de 1991: The return of History and the end of dreams (2008), de Robert Kagan; The return of History: Conflict, migration, and geopolitics in the twenty-first century (2016), de Jennifer Welsh; The end of the end of History: Politics in the twenty-first century (2021), de Hochuli, Hoare & Cunliffe; The Russo-Ukrainian War: The return of History (2023), de Serhii Plokhy.

Francis Fukuyama numa das conferências Fronteiras do Pensamento, São Paulo, 2016

A verdade é que, ao longo do século XXI, a realidade tem estado empenhada em demolir sistematicamente a tese do fim da História: os atentados de 11 de Setembro de 2001; a disseminação do radicalismo islâmico; o desfecho desastroso das intervenções americanas no Iraque e Afeganistão e o completo fiasco do conceito paternalista e sobranceiro de “nation building”; a ascensão vertiginosa da China ao estatuto de superpotência económica e militar, através da adopção de elementos da economia de mercado (e até do capitalismo mais infrene), mas sem prescindir de um sistema de governação comunista; o aumento das tensões sociais na Europa em resultado de afluxos de migrantes provenientes de África e da Ásia; a crescente desilusão manifestada pelos eleitorados das democracias liberais com este sistema de governação; a concomitante adesão maciça desses eleitorados a partidos de índole populista, a maior parte deles situados no extremo direito do espectro político e, nalguns casos, assumindo discursos com marcas do ideário e retórica dos fascistas; a deriva de algumas democracias ocidentais – alguma delas integrando a civilizadíssima União Europeia – em direcção à autocracia e ao iliberalismo; a degradação da democracia nos EUA durante o mandato de Donald Trump.

A somar a todos estes eventos que atestam o recuo da democracia liberal de modelo ocidental no mundo – e contribuindo, às claras ou na sombra, para alguns dos eventos acima listados – está a retoma pela Rússia de Putin de uma postura de desafio ao domínio dos EUA e às democracias liberais ocidentais, que se assemelha, cada vez mais, com a que fora assumida pela URSS durante a Guerra Fria. Putin não só se insurge com as sucessivas desconsiderações que (no seu entender) o Ocidente tem infligido à Rússia desde 1991, como põe em causa as fronteiras resultantes da desagregação da URSS e parece decidido a reajustar essas fronteiras à força, como atesta o discurso de 24.01.2022, em que afirmou que “a dissolução da URSS foi a maior catástrofe geopolítica do século XX. Para o povo russo, foi uma verdadeira tragédia. Dezenas de milhões dos nossos cidadãos viram-se relegados para o exterior das fronteiras da Rússia”.

Impor ordem em casa, fomentar desordem na casa dos vizinhos

A ideia de que uma injustiça histórica e um conluio da comunidade internacional, aliada a traidores no interior do próprio país, alterou fronteiras ancestrais e deixou um vasto número de cidadãos desse país a viver em países que lhes são hostis e onde são tratados como cidadãos de segunda classe, dissuadidos de manter e expressar as suas raízes culturais e até perseguidos e eliminados, não é um argumento inédito: serviu para que Hitler justificasse 1) os seus desígnios megalómanos que visavam reconfigurar radicalmente as fronteiras e a composição e distribuição populacional da Europa e erguer o Grande Império Germânico (Großgermanisches Reich), ou seja, o “espaço vital” que, “inerentemente”, cabia ao povo germânico, e 2) todas as invasões, anexações, deportações e limpezas étnicas que promoveu tendo em vista esse fim.

O sonho do Grande Império Germânico: Do Canal da Mancha ao Mar Cáspio

Putin começou a pugnar pela integridade territorial da Rússia ainda antes de chegar a presidente: foi ele quem, no final de 1999, quando era primeiro-ministro do cada vez mais periclitante e inoperante Yeltsin, dirigiu a Segunda Guerra da Tchetchénia, uma operação militar que permitiu extinguir os ardores independentistas da antiga República Autónoma Socialista Soviética da Tchetcheno-Inguchétia, que fervilhavam desde 1991. Não só a Segunda Guerra da Tchetchénia foi conduzida de forma brutal e implacável, como há indícios de que Putin poderá ter arquitectado os atentados bombistas de Setembro de 1999 em território russo que serviram para legitimar essa guerra aos olhos do povo russo e da comunidade internacional.

Após o já mencionado período de aproximação ao Ocidente, nos primeiros anos da sua presidência, em que apoiou a Guerra ao Terror de George W. Bush e, segundo alguns rumores, terá mesmo manifestado interesse em aderir à NATO e à União Europeia (a segunda possibilidade mereceu, à data, o apoio entusiástico de Silvio Berlusconi, que tinha um relacionamento próximo com Putin), a partir de 2007, Putin inflectiu o seu rumo. O ponto de viragem foi a Conferência de Segurança de Munique, em Fevereiro, em que Putin fez um discurso muito crítico da política externa dos EUA, reprovando-lhe a “quase total ausência de contenção no uso de força nas relações internacionais”. Em Junho, após um rápido aumento da tensão entre Rússia e EUA e na véspera de uma reunião do G8, na Alemanha, Putin negou que a Rússia procurasse um confronto com os EUA, mas reclamou “um diálogo em que os interesses das duas partes sejam colocados ao mesmo nível”.

Não será coincidência que tenha sido também em 2007 que Putin criou a Fundação Russkiy Mir (Mundo Russo), que teria, alegadamente, a vocação de promover a língua e cultura russas no estrangeiro, mas cuja real missão é legitimar os russófonos que vivem fora da Rússia – sobretudo na Ucrânia, nos Estados bálticos e na Moldávia (Transnístria) – como russos étnicos e incutir-lhes um sentido de pertença a uma comunidade pan-russa, alicerçada numa longa e gloriosa História (envolta na aura resplandecente da Igreja Ortodoxa Russa ) que inclui os czares da Moscóvia, o Império Russo e a União Soviética e a sua heróica luta contra a ameaça nazi, que é colocada em contraponto com o Ocidente materialista, decadente, debochado e imperialista. Digamos que a Fundação Russkiy Mir (que desenvolve actividade em Portugal, nomeadamente em instituições de ensino superior) parece ser menos o equivalente russo do Instituto Camões do que uma agência internacional de propaganda e doutrinação.

A biografia de Vyacheslav Nikonov (n.1956), presidente da Fundação Russkiy Mir desde a sua fundação em 2007, não poderia ser mais elucidativa: líder local do Komsomol (organização de juventude do regime soviético), funcionário do Partido Comunista da URSS, membro das administrações presididas por Gorbachev, Yeltsin e Putin (o que atesta a flexibilidade da sua coluna vertebral), deputado da Duma desde 1993 (representando o Rússia Unida, de Putin, desde 2011), director da Faculdade de Administração Pública da Universidade Estatal de Moscovo, vice-presidente do conselho de redacção da revista A Rússia na Política Mundial, chefe de redacção da revista Estratégia da Rússia. Na boca de Nikonov, a invasão da Ucrânia é uma “guerra santa” e as forças armadas russas a “encarnação de Deus”. O facto de o seu avô materno (e homónimo) ser Vyacheslav Molotov, ministro dos Negócios Estrangeiros de Stalin e obreiro do tratado que leva o seu nome ajuda a perceber a continuidade em termos de ambições imperiais, estratégias de propaganda e compromisso com a verdade entre a URSS de Stalin e a Rússia de Putin.

Vyacheslav Nikonov, presidente da Fundação Russkiy Mir

Ao mesmo tempo que a Fundação Russkiy Mir procurava infiltrar-se no domínio espiritual, o poder militar russo começou a exercer pressão no mundo material, mais precisamente nalguns países vizinhos que tinham integrado o Império Russo-Soviético. Em 2008, quando o conflito entre as forças secessionistas da Ossétia do Sul (que foi território georgiano até 1991) e a Geórgia se reacendeu, a Rússia lançou um ataque contra a Geórgia, forçando esta a suspender as hostilidades contra os independentistas. A Ossétia do Sul está, desde então, no limbo: a Rússia e mais quatro países (Venezuela, Nicarágua, Síria e Nauru) reconhecem a Ossétia do Sul como estado independente, o resto da comunidade internacional entende que ela faz parte da Geórgia, ainda que, na prática, o Governo georgiano não tenha, de facto, controlo sobre a região separatista.

O ataque russo à Geórgia causou o reacendimento das aspirações independentistas de outra região deste país: a Abkhazia. Desde então, a situação de Abkhazia é idêntica à da Ossétia do Sul em termos de governação e reconhecimento internacional (ver capítulos relativos a estas duas regiões em De Kaliningrad a Petropavlovsk: A geografia da Rússia, um país que se diz “cercado”).

Situação similar afecta uma região da Moldávia desde 1990-92, quando um movimento secessionista apoiado pela Rússia proclamou a independência da República Moldava do Dniester, usualmente designada como Transnístria. Desde 1992, quando foi assinado um cessar-fogo entre a Moldávia e os independentistas, a Transnístria também vive no limbo, sendo vista como território moldavo por toda a comunidade internacional, sendo reconhecida como nação independente pela Ossétia do Sul e pela Abkhazia e dependendo da Rússia em praticamente tudo, nomeadamente nos planos económico e militar.

Milícias separatistas da República Moldava do Dniester combatem forças governamentais moldavas, em Tighina, Transnístria, 1992

Ossétia do Sul, Abkhazia, Transnístria, Donetsk e Luhansk têm em comum o facto de a Rússia usar o pretexto da existência de fracturas de raiz étnica em certas regiões dos países limítrofes para fomentar a secessão de “repúblicas independentes” que, na prática, são satélites russos. Há todavia uma diferença essencial entre a Ossétia do Sul e Abkhazia, por um lado, e Transnístria, Donetsk e Luhansk, por outro: as três últimas regiões albergam populações relevantes de russos étnicos, ao contrário das duas primeiras.

Pomos de discórdia: Crimeia e Donbas

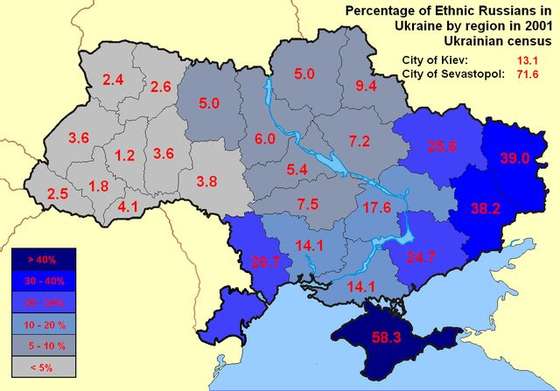

A deportação dos tártaros e a “colonização” russa da Crimeia levaram a que os russos étnicos passassem a representar 58% da população desta região, fornecendo a Putin pretexto para, em 2014, a invadir e, após um referendo de duvidosa validade, a anexar formalmente à Federação Russa, como República Autónoma da Crimeia. Outra justificação para a anexação (ou na óptica russa, reintegração) da Crimeia foi o “facto” de esta ser, historicamente, um território russo. Na versão de Putin, o vínculo entre Ucrânia e Rússia era meramente fortuito: em 1954, por obra de um decreto do Soviete Supremo, a Crimeia fora excisada da República Socialista Soviética da Rússia e “oferecida” à República Socialista Soviética da Ucrânia, supostamente por iniciativa (irreflectida) de Nikita Khrushchev. O pretexto para tão leviano acto teria sido a comemoração do 300.º aniversário do Tratado de Pereysalav, pelo qual os cossacos ucranianos juravam fidelidade ao czar e, em troca, ficavam sob a protecção deste, um momento que é visto como um passo decisivo no processo de integração do Hetmanato Cossaco no Império Russo (que, todavia, só se consumaria plenamente mais de um século depois, em 1775).

A região do Donbas (correspondendo aos oblast de Donetsk e Luhansk) foi a menos povoada e desenvolvida da Ucrânia até meados do século XIX, quando começaram a ser exploradas as suas vastas reservas carboníferas (e também de minérios), que sustentaram um pujante desenvolvimento industrial, que, por sua vez, propiciou a instalação de grande número de russos étnicos, tendência que foi reforçada no início da era soviética, quando o Donbas foi convertido num dos grandes polos industriais da URSS.

“O Donbas é o coração da Rússia”, cartaz soviético de 1921

A devastação sofrida pelo Donbas durante a invasão nazi foi seguida, no pós-II Guerra Mundial, por um ambicioso programa de reconstrução e reindustrialização que atraiu ainda mais trabalhadores de outros pontos da URSS e, em particular, da Rússia; ao mesmo tempo, a supressão quase total do ensino de ucraniano nas escolas do Donbas e a preferência dada ao uso da língua russo nos empregos públicos e nos actos administrativos contribui para esbater a vinculação dos habitantes da região à identidade ucraniana. No início da década de 1920, os que se identificavam etnicamente como russos representavam 26% da população do Donbas, em contraponto com 64% de ucranianos; em 1939, as percentagens de russos e ucranianos eram de 32% e 61%, respectivamente; em 1989, os russos étnicos já representavam 45% da população do Donbas. Apesar desta alteração demográfica, o referendo de 1991 sobre a independência da Ucrânia obteve 84% de aprovação em Donetsk e 84% de aprovação em Luhansk. Os censos de 2001 revelaram uma diminuição na proporção de russos étnicos no Donbas: em Donetsk havia 38% de russos étnicos e 57% de ucranianos e Luhansk registava valores similares, de 39% e 56%, respectivamente.

Percentagem de russos étnicos nas várias regiões da Ucrânia, 2001

As peculiaridades do Donbas serviram de pretexto para que, na euforia independentista que acometeu as diversas regiões do Império Russo após a Revolução de Outubro, aquela se tivesse proclamado independente, a 12 de Fevereiro de 1918, com a designação de República Soviética de Donetsk-Krivoy Rog. Esta “nação” não foi reconhecida nem pelo Governo bolchevique nem por qualquer país do mundo e extinguiu-se cinco semanas depois, a 20 de Março de 1918, quando, por sua vez, a República Popular da Ucrânia se proclamou independente (para se resignar, após dois anos de porfia, a ser reabsorvida pela URSS).

A efémera República Soviética de Donetsk-Krivoy Rog

Os ardores independentistas do Donbas reacenderam-se – embora com aspirações diferentes – após a dissolução da URSS e não foram extintos pela aprovação esmagadora dos habitantes da região a fazer parte de uma Ucrânia independente da Rússia no referendo de 1991. Em 1993, desagradado com o que classificava como “ucranização” da sua região, o Movimento Internacional do Donbas (mais conhecido como Interfront), uma organização separatista e pró-russa, invocou como fundamento para a sua vontade de separar-se da Ucrânia que “o Donbas tem, desde os tempos mais remotos, sido o lar de dúzias de povos. O território que é hoje o Donbas já fez parte do Khanato Khazar, da Horda de Ouro [mongol], do Império Russo, da República Soviética de Donetsk-Krivoy Rog e, finalmente, do Estado ucraniano […] O Donbas é o centro de uma cultura multinacional ímpar”. É um argumento peculiar, uma vez que pode dizer-se algo de similar do resto da Ucrânia, pelo que os ucranianos poderiam usar o mesmo texto (substituindo “República Soviética de Donetsk-Krivoy Rog” por “República Popular da Ucrânia”) para legitimar a sua vontade de não fazerem parte da Rússia. Porém, a Rússia que apoia o separatismo do Donbas vê a Ucrânia como sempre tendo sido parte da Rússia e os ucranianos como indistinguíveis dos russos. Por outro lado, os separatistas do Donbas parecem não ter grande empenho em ser efectivamente independentes: estão dispostos a matar e morrer para se desligar da Ucrânia, mas não oferecem resistência a serem integrados na Federação Russa.

Panfleto do Interfront apelando aos habitantes do Donbas para votarem “Não” no referendo de 1991 sobre a independência da Ucrânia

A Ucrânia como invenção comunista

A invasão da Crimeia pela Rússia teve início a 20 de Fevereiro de 2014 e ficou concluída em poucos dias, e a anexação da região foi formalizada a 18 de Março. No Donbas, a Rússia começou por não intervir de forma ostensiva, alegando estar “apenas” a treinar e armar as milícias separatistas; mais tarde, a Rússia admitiria estar a enviar “especialistas militares” russos para apoiar os separatistas, e depois reconheceu que existiam soldados veteranos russos nas fileiras separatistas. Na prática, independentemente do que foram dizendo as autoridades russas, o envolvimento da Rússia na guerra do Donbas foi de natureza híbrida, combinando apoio indirecto e directo (isto é, com tropas no terreno). Este conflito, pontualmente interrompido por acordos de cessar-fogo, foi arrastando-se, com destruição e perda de vidas humanas mas sem grande evolução, até 21 de Fevereiro de 2022, data em que a Rússia reconheceu formalmente as duas repúblicas separatistas – a República Popular de Donetsk e a República Popular de Luhansk. Três dias depois, a Rússia iniciou a invasão em larga escala da Ucrânia.

Como é sobejamente sabido, desta vez os eventos não se desenrolaram como Putin almejara e a operação-relâmpago degenerou numa extenuante guerra de atrito. Ainda assim, a 30 de Setembro de 2022, a Rússia declarou a anexação formal dos oblast de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia, embora a Ucrânia continuasse a deter o controlo militar de parte destes oblast.

As pessoas bem-pensantes e amantes da paz – e também os cínicos que crêem que o mundo deve deixar-se de “lirismos” e reger-se pela Realpolitik, como o (entretanto falecido) ex-Secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger – têm vindo a argumentar, nos últimos dois anos, que a forma mais razoável e expedita de pôr termo à perda de vidas humanas na Ucrânia é esta ceder definitivamente à Rússia a Crimeia e os oblast de Donetsk e Luhansk (e, eventualmente, também os de Kherson e Zaporizhzhia). Esta bondosa sugestão comporta dois tremendos erros: 1) Legitima a agressão como forma de dirimir desavenças territoriais entre nações soberanas; 2) Assume que o apetite de Vladimir Putin ficará saciado com estas cedências.

No que respeita ao pressuposto 2, o discurso de Putin a 21.02.2022 deixou explícito um entendimento completamente diverso: “Para nós, a Ucrânia não é apenas um país vizinho. É uma parte inalienável da nossa história, da nossa cultura e do nosso espaço espiritual”. E explicitou: “A Ucrânia moderna foi inteiramente criada pela Rússia, ou, para ser mais preciso, da Rússia bolchevique e comunista. O processo começou imediatamente após a Revolução de 1917 e Lenin e os seus camaradas actuaram de uma forma que foi extremamente lesiva para a Rússia, ao amputá-la do que era, historicamente, terra russa”. Entre estas “amputações” esteve o Donbas, que foi engordar aquilo que Putin denomina como “a Ucrânia de Vladimir Lenin”. Outro território russo que foi, arbitrariamente “oferecido” à Ucrânia foram “as terras do litoral do Mar Negro, que tinham sido incorporadas na Rússia em resultado das guerras contra o Império Otomano e foram baptizadas como Novorossiya [Nova Rússia]”.

Novorossiya (a amarelo), c.1800

Estas palavras de Putin deixam claro que não ficará satisfeito com a Crimeia e o Donbas, também reclama o território histórico da Novorossiya, ou seja, o terço sul e sudeste da Ucrânia, e, em última análise, todo o território da ficção geopolítica criada por Lenin num momento de insensatez: a Ucrânia.

E se a Ucrânia regressar ao seio da Mãe Rússia, não será razoável que o mesmo aconteça com os Estados bálticos? Afinal de contas, também eles albergam significativas populações de russos étnicos que têm (alegadamente) vindo a ser reprimidos e perseguidos pelos Estados lituano, letão e estónio. Quando os Estados bálticos se tornaram independentes, c.1920, a percentagem de russos étnicos na população era de 2% na Lituânia, 7% na Letónia e 8% na Estónia; quando estes países recuperaram a independência, no dealbar da década de 1990, as políticas de russificação tinham feito estas percentagens subir para 9%, 34% e 33%, respectivamente, e o conjunto dos três Estados albergava 1.7 milhões de russos étnicos. Actualmente, estes números caíram para, respectivamente, 4%, 22% e 25%, perfazendo 900.000 russos étnicos, mas, atendendo ao talento de Putin para distorcer números e factos históricos, talvez lhe bastem para justificar mais uma “operação militar especial”.

Próximo artigo: A Rússia e o sonho imperial (parte 3): Quem foram os professores de História de Putin?