Índice

Índice

[Aqui pode ler a primeira, a segunda e a terceira partes deste ensaio]

Quatro anos de wokismo: uma breve resenha

Como acontece em boa parte da Europa, o wokismo em Portugal é uma voga importada dos EUA, não algo que emergiu naturalmente da sociedade portuguesa, e, até agora, a sua implantação tem incidido sobretudo no meio académico e no mundo das artes & letras, o que não exclui que, graças às redes sociais, algumas polémicas tenham alastrado a toda a sociedade. Eis uma lista (não exaustiva) de manifestações do wokismo nas nossas paragens:

● As eleições legislativas de Outubro de 2019 resultaram – com o contributo da ingenuidade e inépcia da direcção do Livre – na eleição da primeira deputada à Assembleia da República com perfil manifestamente woke, Joacine Katar Moreira. Moreira desfrutou de grande visibilidade ao longo do seu mandato (2019-22), mercê da sua propensão para afirmações polémicas e reacções intempestivas, dos acerbos atritos com o partido pelo qual foi eleita (e de que se desvinculou rapidamente, tornando-se deputada não-inscrita) e da atenção desproporcionada que lhe foi dedicada pelos media, que ficaram encantados por terem uma figura “colorida” num parlamento dominado pelo cinzentismo e ignoraram as duas outras deputadas negras eleitas na mesma ocasião, Beatriz Gomes Dias (Bloco de Esquerda) e Romualda Fernandes (PS). Porém, o protagonismo mediático de Moreira pouco apoio e progresso obteve para as suas causas e, em contrapartida, providenciou bastos ensejos para que André Ventura promovesse causas de sinal contrário e, sobretudo, se autopromovesse como baluarte da “tradição civilizacional portuguesa, europeia e ocidental” face às hordas woke.

Entre as causas abraçadas por Katar Moreira esteve, por exemplo, a remoção ou, pelo menos, a contextualização dos “problemáticos painéis presentes no Salão Nobre [da Assembleia da República], na medida em que garantem o prolongamento da visão do Estado Novo da normalização da subjugação de outros Povos e Culturas e demais violências associadas, assim como da glorificação do passado colonial português”.

Um dos “problemáticos painéis” no Salão Nobre do Palácio de São Bento: “Diogo Cão na foz do Zaire” (1944-45), execução de Domingos Rebelo e Joaquim Rebocho segundo esboço de Adriano Sousa Lopes

● Em 2020, foi pichada e “grafittada” com a palavra “descoloniza” uma estátua, no Chiado, do padre e “escravagista selectivo” [sic] António Vieira, um acto que está em consonância com o ideário expresso na argumentação de Katar Moreira acima transcrita: o passado deve ser julgado de acordo com os padrões morais do presente e a civilização ocidental foi intrinsecamente iníqua e violenta, em contraste com os “outros Povos e Culturas”, que sempre foram (e são) amáveis e pacíficos.

Estátua do padre António Vieira no Chiado, Junho de 2020

● Em Agosto de 2021, o Padrão dos Descobrimentos, em Belém, foi “grafittado” com a frase “blindly sailing for monney [sic], humanity is drowning in a scarlet sea”, ilustrativa do nível de literacia e da capacidade de articulação de ideias da autora (uma estudante francesa de passagem por Lisboa, que foi identificada pelas autoridades por se ter vangloriado da “proeza” nas redes sociais). Em Junho de 2023, o entorno do Padrão foi rabiscado com os dizeres “a nação que matou África” e “Wakanda4ever” (para mais sobre a voga de vandalizar, derrubar ou exigir a remoção de estátuas de brancos com um passado (alegadamente) racista e colonialista e monumentos similares, ver Como a “identidade” se converte em dogma e cegueira).

● Em Fevereiro de 2021, num artigo de opinião no Público, intitulado “O salazarismo não morreu”, o deputado do PS e ex-governante Ascenso Simões já tinha ido mais longe do que os activistas das latas de spray, apelando à demolição do Padrão dos Descobrimentos, por ser “um dos grandes monumentos do regime ditatorial”, e defendendo que “a nossa história precisa de ser descolonizada”. Mais tarde, devido à celeuma gerada por, no mesmo artigo, ter afirmado que “o 25 de Abril de 1974 não foi uma revolução, foi uma festa. Devia ter havido sangue, devia ter havido mortos”, Simões alegou que estava a falar metaforicamente: “Não se trata de mortos físicos nem de sangue derramado nas ruas, mas de cortes epistemológicos”. Ficou por esclarecer 1) se a propugnada demolição do Padrão dos Descobrimentos era metafórica ou literal e 2) se Simões advoga procedimento idêntico para todos os monumentos erguidos durante o Estado Novo ou que façam referência aos Descobrimentos e a outros episódios do passado imperialista de Portugal.

● Numa conferência online com o título “Racismo e avanço do discurso de ódio no mundo”, transmitida no YouTube em Novembro de 2020, Mamadou Ba, dirigente da associação SOS Racismo e ex-assessor parlamentar do Bloco de Esquerda, afirmou “nós temos é que matar o homem branco”. Ba explicou, depois, que estava a falar metaforicamente e a citar Fritz Fanon e Orlando Patterson: “O que quis dizer foi que, para combater o racismo, é necessário combater a ideologia da supremacia branca […], a ideia de que o homem branco é superior a outras raças e outras culturas”. Mas como Ba empregou uma formulação mais “contundente”, a frase, retirada do contexto, teve o previsível efeito de “incendiar” as redes sociais, cujos utilizadores, maioritariamente, não leram Fritz Fanon nem Orlando Patterson e não são especialistas em hermenêutica, pelo que interpretaram literalmente as palavras de Ba e não compreenderam que, também ele, quando parecia apelar à morte, se referia apenas a “cortes epistemológicos”. Seja como for, se a conferência se destinava a promover “o avanço do discurso de ódio no mundo”, pode dizer-se que foi um êxito retumbante.

● Lisboa ganhou, pelo menos na intenção, um Memorial de Homenagem às Pessoas Escravizadas, concebido pelo artista angolano Kiluanji Kia Henda e previsto para o Campo das Cebolas.

Visualização do Memorial de Homenagem às Pessoas Escravizadas, no Campo das Cebolas, Lisboa

O memorial, que, em 2017, foi um dos projectos seleccionados no âmbito do Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Lisboa, tem tardado em ser concretizado e, em 2023, a autarquia manifestou vontade de o transferir da localização originalmente planeada para junto do Terminal de Cruzeiros de Santa Apolónia, o que levou a que 1) a Djass/Associação de Afrodescendentes acusasse a autarquia de boicotar o projecto (entenda-se: usar manobras dilatórias para adiar indefinidamente a sua execução) e 2) brotassem da “sociedade civil” propostas de localizações alternativas (a discussão de hipóteses de localização é um desporto nacional e pode ser jogado com aeroportos, hospitais, restos mortais de notáveis da Nação e memoriais). Se a localização é calorosamente discutida, por outro lado, ninguém se atreve a contestar o valor estético e a eficácia comunicacional do projecto de Kiluanji Kia Henda, e, muito menos, a apontar a incongruência de Portugal, através deste monumento, reconhecer a sua responsabilidade no tráfico negreiro transatlântico, sem que, reciprocamente, exista qualquer intenção dos países africanos de erguer memoriais que reconheçam que esse infame comércio nunca teria sido possível se os antepassados dos seus habitantes não se dedicassem à captura em massa de outros africanos para os vender aos negreiros europeus.

● Em Dezembro de 2021, no âmbito da campanha para as eleições legislativas do mês seguinte, o Bloco de Esquerda espalhou pelo país um cartaz com os dizeres “Razões fortes, compromissos claros”, que mereceu a reprovação (via Twitter) de Joacine Katar Moreira, por entender que este uso do adjectivo “claro” revela uma associação dicotómica de “claro” a algo positivo e de “escuro” a algo negativo, o que (depreende-se) pode ser visto como uma depreciação de quem tem a pele escura e uma evidência do racismo sistémico que impregna a nossa sociedade e a nossa língua. O episódio tem um lado divertido – ver o Bloco de Esquerda, pioneiro do wokismo na política portuguesa, a ser repreendido por não ser suficientemente woke – e um lado inquietante – constatar que o wokismo é impossível de contentar e evoluirá sempre em direcção a teorias mais radicais e reivindicações mais absurdas.

O cartaz do Bloco de Esquerda que suscitou o desagrado de Joacine Katar Moreira

● No final de 2020, gerou-se polémica por a versão portuguesa do filme de animação Soul (Uma aventura da alma), que tem como protagonista um professor de música negro – Joe Gardner – que aspira fazer carreira como pianista de jazz, as personagens negras terem sido dobradas por actores brancos. Nas redes sociais, Mamadou Ba equiparou este procedimento ao “blackface”, ou seja, a tradição (associada originalmente aos “minstrel shows” americanos) de cantores/actores brancos fazerem uma representação caricatural de personagens negras. Jorge Mourato, que, na versão portuguesa, substituiu Jamie Foxx como voz de Joe Gardner, confessou publicamente estar arrependido por ter aceitado tão iníqua incumbência.

O actor branco William H. West e a sua metamorfose, via “blackface”, no estereótipo de um negro, c.1900

● O poema “The hill we climb”, da autoria da jovem afro-americana Amanda Gorman e lido pela própria na cerimónia de tomada de posse do presidente Joe Biden, a 20 de Janeiro de 2021 (ver De Amanda Gorman a Lucky Luke: Correcção ou excesso?), foi publicado em Portugal em tempo recorde, tal como a restante obra de Gorman (magra e incipiente), apesar de haver tantos poetas (americanos ou de outras nacionalidades) de bem maior valor que continuam inéditos por cá. Tendo aprendido a lição com os enérgicos protestos dos activistas woke sobre a “inadequada” escolha inicial da tradutora da edição holandesa de “The hill we climb” e do recuo atabalhoado na escolha inicial do tradutor da edição catalã, a editora portuguesa teve o cuidado de confiar a tradução a alguém com perfil idêntico ao de Gorman: mulher, jovem, activista e negra. Ficámos, assim a par da nova regra woke para traduções: se o autor ou autora pertencerem a um grupo “historicamente oprimido”, as suas obras só podem ser traduzidas por quem possua identidade, atributos e experiências similares às do autor ou autora ou autore – o que vem dar, finalmente, resposta à grave dessintonia que aflige as letras há séculos e para a qual Aleksandr Pushkin tinha alertado quando escreveu: “O poeta Gnedich, tradutor de Homero o Cego,/ Era ele mesmo zarolho,/ Portanto, a sua tradução/ Só é meio fiel ao original” (ver capítulo “Adenda: A colina que descemos” em Música clássica: Uma história de branqueamento ou de mérito criativo?).

Amanda Gorman declama “The hill we climb”, na tomada de posse do presidente Joe Biden, a 20 de Janeiro de 2021, em Washington DC

Algumas editoras começaram a acolher uma regra análoga a esta, vedando aos membros do cis-heteropatriarcado branco a possibilidade de escreverem do ponto de vista de uma mulher, de uma pessoa trans, de um africano, ou de um índio tupiniquim. O escritor português Afonso Reis Cabral já foi vítima dela, vendo o seu romance Pão de Açúcar recusado por um editor americano, por ter como protagonista uma mulher trans, enquanto Cabral é um homem cis (ver Obras de Afonso Reis Cabral “barradas” nos EUA).

● Em Julho de 2022, a actriz (branca) Rita Pereira exibiu nas redes sociais o seu novo penteado, com “twist braids”, umas tranças de inspiração africana, enquanto cantava “Filha de tuga”, uma canção, que assume o ponto de vista de uma mulher mestiça, e ainda teve a ingenuidade de coroar estas escolhas fazendo uma proclamação anti-racista. Sem surpresa, foi bombardeada (também nas redes sociais) com acusações de “apropriação cultural” (“Tu não és preta!”, indignava-se uma activista) e Irma e Carolina Deslandes, autoras da canção, também acabaram por ser atingidas por “estilhaços” da fera polémica. Aparentemente, Rita Pereira não estava a par de que o anti-racismo se encontra na fase três (ver capítulo “Quando é que Martin Luther King se tornou racista?” em “Todos os brancos são racistas”: O wokismo na América) e ainda tentou explicar que as suas tranças expressavam a sua admiração pelos africanos e pela cultura africana, mas a activista anti-racista Mafalda Fernandes lá lhe explicou que “O nosso cabelo é a nossa resistência” e fez-lhe ver que, no jogo da “apropriação cultural”, o terreno está inclinado a 45º em desfavor dos brancos (para mais sobre altercações envolvendo cabelos e wokismo, ver capítulos “O cabelo de Justin Bieber” e “Caçadores de escalpes” em Há turbas de linchamento à solta na Internet).

Um caso pioneiro de “apropriação cultural”? Estátua romana do século II com uma mulher exibindo o que parecem ser típicas tranças africanas (“cornrows”)

● A selecção do representante de Portugal na edição de 2022 da Bienal de Arte de Veneza constituiu motivo para sanhuda e azeda pugna, envolvendo figuras gradas da cultura highbrow nacional. Nos muitos comunicados, cartas abertas, artigos de opinião, tweets e posts produzidos a defender ou a atacar o projecto “Vampires in space”, de Pedro Neves Marques, sobre identidade sexual e de género (o escolhido pelo júri), ou o projecto “Ferida”, de Grada Kilomba, sobre racismo e colonialismo (que ficou classificado em 2.º lugar), o mérito artístico de um e de outro foram relegados para posição secundária; aparentemente, o que estava realmente em questão era qual a facção woke que deveria estar representada em Veneza: “pessoa trans não-binária ou “mulher africana”.

● Em Janeiro de 2023, a actriz/prostituta transgénero Keyla Brasil interrompeu uma representação, no Teatro São Luiz, em Lisboa, da peça Tudo sobre a minha mãe, protestando por a personagem transgénero Lola ser interpretada por um homem cisgénero. A intervenção e o alvoroço que suscitou tiveram três consequências: 1) o encenador acatou submissamente a exigência de Keyla Brasil, retirando o papel de Lola ao actor André Patrício e colocando a actriz transgénero Maria João Vaz no seu lugar; 2) o vocabulário dos portugueses foi enriquecido com o termo “transfake” e 3) todos os encenadores interiorizaram que, daqui em diante, apenas actores pertencentes a grupos “historicamente oprimidos” poderão desempenhar o papel de personagens pertencentes a grupos “historicamente oprimidos” – tendo, claro, de haver perfeita correspondência entre os seus atributos de etnia, sexo, género, etc. O mesmo é, claro, válido para o cinema. Ainda não é tão claro se será válido para a ópera.

● O princípio woke de que “se uma frase ou uma imagem são entendidas por uma pessoa racializada como sendo racistas, é porque efectivamente o são” foi esgrimido por opinadores do lado esquerdo do espectro político a propósito da polémica em torno de uns cartazes – grosseiros e de mau gosto – alusivos a António Costa e que têm vindo a ser exibidos recorrentemente nas manifestações de professores (a polémica só brotou quando Costa apelidou os cartazes de “racistas”, ao ser directamente confrontado com eles na Régua, em Junho de 2023).

● Floresceu a edição de ensaios (uns mais académicos, outros mais panfletários) sobre racismo, colonialismo, extractivismo, “história negra”, “pensamento branco” e temas afins, ainda que a grande maioria dos portugueses de ascendência africana pertença maioritariamente a um estrato social com baixo nível de rendimentos e sem hábitos de compra de livros ou frequência de bibliotecas e, portanto, seja improvável que estes livros encontrem leitores fora do círculo restrito dos que são professores, investigadores ou alunos na área dos estudos africanos.

● A indústria livreira portuguesa começou a recorrer a “leitores de sensibilidade” (“sensitivity readers”), isto é, a pessoas que escrutinam livros perspectivados para edição (ou reedição), com o intuito de identificar expressões, tipos de linguagem, trechos, episódios ou abordagens susceptíveis de ofender, ainda que remota ou tangencialmente, membros de algum grupo da sociedade – em particular os “historicamente oprimidos”, mas também as pessoas que se desviem do “padrão” (de peso, altura, comportamento, saúde mental, etc.) – e sugerir ao autor (caso ainda seja vivo) e à editora a supressão ou alteração desses elementos. Também alguns escritores começaram, a título individual, a submeter as suas obras a esta “censura prévia”, antes de submetê-las a uma editora (ver “Não fazemos imposições, damos sugestões”: Editores e autores portugueses já recorrem a ‘”leitores de sensibilidade”).

● Figuras destacadas do meio intelectual e artístico nacional e sem ascendência (ou vivência) africana começaram a indicar James Baldwin e Angela Davis entre os seus escritores favoritos, ainda que até há bem pouco tempo não soubessem sequer quem foi Rosa Parks ou Frederick Douglass.

James Baldwin (1924-1987), aqui numa foto de 1964, foi um dos mais reputados escritores afro-americanos e os temas da raça e da homossexualidade são centrais na sua obra

O estado das artes num Estado imperial

A julgar pela secção de cultura de alguns jornais, é legítimo concluir que, nos últimos três ou quatro anos, o wokismo se tornou numa força dominante (talvez na força dominante) nas artes em Portugal, uma vez que raro é o dia em que não é publicada uma notícia sobre exposições, instalações, filmes e espectáculos de teatro, dança e performance que celebram as “vidas negras” e denunciam, o racismo, o colonialismo, o privilégio branco, o imperialismo e o capitalismo, ou que abordam temas feministas e LGBTQ+, umas partindo de material original, outras remodelando – alguns dirão “desfigurando” ou “profanando” – obras clássicas, ou, pelo menos, introduzindo elementos e leituras woke nessas obras clássicas.

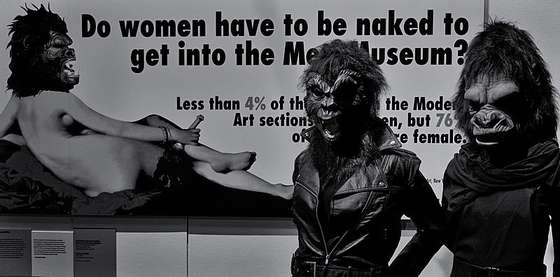

Tome-se, por exemplo, a secção de cultura do jornal Público de 03.08.2023: nas três páginas que a constituem, uma página, com o título “Catarina Vasconcelos e a beleza da Mata do Buçaco vão à Suíça”, diz respeito à estreia no Festival de Locarno da curta-metragem Nocturno para uma floresta, que a realizadora, Catarina Vasconcelos, diz ter “sido, em parte, inspirado pelo colectivo activista nova-iorquino Guerrilla Girls, que veio denunciar, na década de 1980, a ausência de mulheres artistas nos museus institucionais”, e que pretende “dar fala a pessoas que nunca a tiveram, e explorar o facto de, durante muito tempo, as mulheres terem tido entrada nos museus como musas e inspiradoras, muitas vezes nuas, mas não como artistas”.

Guerrilla Girls, com a sua usual máscara de gorila, junto a um cartaz seu que questiona a representação de mulheres artistas nos museus: “As mulheres precisam de despir-se para entrar no Met Museum? Menos de 5% dos artistas nas secções de arte moderna são mulheres, mas 85% dos nus são femininos”

Uma página e 3/5 de outra são ocupadas com o artigo “The Otolith Group em Lisboa: ‘As pessoas negras construíram a Europa’”, cujo pós-título informa que “com exposição no espaço de artes Hangar, em Lisboa, duo britânico interroga a imagem da descolonização e do horizonte imperial do capitalismo”. The Otolith Group é o nome artístico do casal Kodwo Eshun e Anjalika Sagar, que são apresentados como “activistas, artistas, críticos e teóricos” – o equivalente moderno e highbrow de fazer a festa, lançar os foguetes e correr atrás das canas. A exposição multimédia (ou “portal sensorial”), intitulada A sphere of water orbiting a star, é sobre os Drexciya, um duo de música techno de Detroit, que, segundo Sagar, “imaginaram um mundo com a sua música abstracta, uma música que resistia, pela sua estética, à música que obectificava as pessoas negras. […] Ressoava na música que fizeram uma forma estética resistente à captura pelo capitalismo. A morte rodeia a vida negra da América, sempre rodeou. E a música dos Drexciya tratava de criar impulsos, energias, fluxos que não objectificavam as pessoas negras. Não eram afro-futuristas, mas afro-pessimistas que tentavam criar um mundo abstracto a partir do qual pudessem imaginar, conceber e realizar outro tipo de vida”.

Quando interrogado “sobre o significado de expor numa cidade que foi a capital de um império colonial”, Eshun começa com uma resposta cautelosa: “Portugal foi, talvez seja ainda, um Estado imperial […] Até que ponto os antigos impérios de facto se descolonizaram? […] Creio que antigos impérios se declaram formalmente como não o sendo, mas, em termos de conhecimento, educação, cultura, economia, finanças ou direito, continuam a sê-lo”. E transita, sem aviso, para uma condenação inequívoca: “Diria, por isso, que uma descolonização completa também não aconteceu em Portugal. De modo nenhum. Pelo contrário. Afinal a transferência política do poder não é uma descolonização total […] Portugal é um dos impérios que têm muito para responder sobre os crimes contra a humanidade […] Enquanto Otolith Group, pretendemos interrogar a aparência ou a imagem da descolonização e libertar certos imaginários de um horizonte imperialista e capitalista que tende a dominar e absorver as aspirações e desejos das pessoas negras e dos europeus negros, cujo trabalho, cuja energia e cujas vidas construíram a Europa. Porque não há dúvida sobre isto: as pessoas negras construíram a Europa”.

Eshun anda, aqui, perto da mundividência revisionista e delirantemente afrocêntrica difundida por Howard French em Origem: África: África, os africanos e a criação do mundo moderno, que atribui a actual prosperidade do Ocidente “à faísca sináptica do músculo africano, ao suor das sobrancelhas dos africanos, às lágrimas dos africanos arrastados para a escravatura, à sua engenhosidade ou determinação em sobreviver” (ver O que o mundo moderno deve à exploração de África e dos africanos).

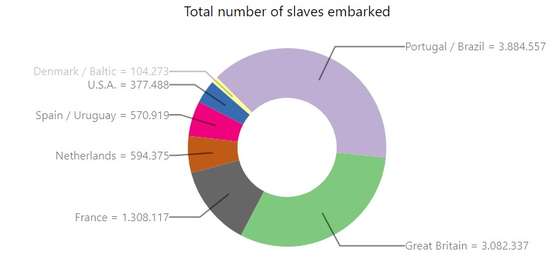

Número de escravos embarcados para as Américas, por país, entre o início do século XVI e 1866

A eterna queixa da invisibilidade

O passo seguinte de Eshun é, inevitavelmente, reclamar mais visibilidade, protagonismo e poder: “Infelizmente, ainda não vejo curadores e artistas [pressupõe-se: curadores e artistas africanos ou afrodescendentes] em posições de influência na cultura. Se já demos alguns passos, precisamos de ir mais longe e mais depressa”. Encaixando na perfeição nos estereótipos woke apontados por Braunstein, Eshun mostra-se céptico de que possa alcançar-se uma justa representação de “pessoas negras” no mundo das artes e da cultura: “Somos muito pessimistas. Sempre fomos. […] Não creio que possamos ver esse cenário no nosso tempo de vida”.

Ou seja, um dos jornais de referência de um país que Eshun acusa de ser um “Estado imperial” concedeu uma página e 3/5 (quantas personalidades do meio cultural já gozaram deste privilégio?) para ele expender, sem contraditório, as suas teses afrocêntricas e a sua perspectiva ressabiada da História, mas Eshun continua a queixar-se de que as suas causas estão condenadas à invisibilidade pelo racismo estrutural. E a queixa torna-se ainda mais incongruente por surgir na secção de cultura do Público, jornal que tem levado a peito a missão de expiar séculos de opressão pela parte do cis-heteropatriarcado branco.

Tome-se o caso da 35.ª Bienal de São Paulo, que justificou envio de repórter ao evento e teve direito, nas edições entre 5 e 8 de Setembro de 2023, a quatro destaques (ocupando uma página e 3/5 a duas páginas e sempre com honras de abertura de secção), antecedidos por três artigos “preparatórios”, mais breves. Os títulos bastariam para se ter uma ideia do tom e da abordagem usados na cobertura do evento: “Bienal de São Paulo divulga primeira lista com 76% de artistas do Sul Global” (27 de Abril), “Uma bienal em São Paulo para desmontar o tempo colonial, progressivo e ocidental” (5 de Junho), “Carlos Bunga e Raquel Lima, dois afrodescendentes portugueses na Bienal de São Paulo” (29 de Junho), “A Bienal de São Paulo conta uma nova história de Fernão de Magalhães” (5 de Setembro), “O chão que Carlos Bunga pintou de rosa na Bienal de São Paulo cheira a América Latina” (6 de Setembro), “As esculturas musicais de Guadalupe Maravilha curam na Bienal de São Paulo” (6 de Setembro), “A máquina de escrever salazarista que Raquel Lima levou à Bienal de São Paulo” (7 de Setembro), “O corpo negro, indígena e queer na improvável (não impossível) Bienal de São Paulo” (8 de Setembro).

A Bienal congregou 121 artistas e 1100 obras, mas a julgar pela reportagem do Público, tudo o que foi exibido se enquadrou na constelação de temáticas do wokismo: “a história e a cultura dos vencidos e oprimidos”, a libertação das amarras do “saber colonial, patriarcal”, a denúncia do “regime heteropatriarcal”, a “auto-etnografia”, a necessidade de “repensar a ideia de monumento” (quando este representa um membro do cis-heteropatriarcado branco), etc. Uma curiosidade: “O chão que Carlos Bunga pintou de rosa” era a enésima variação sobre o indigente conceito de “pintura monocromática”, que continua a ser apresentado como novidade, mais de um século após a morte de Kazimir Malevich. Outra curiosidade: parece que a representação de artistas do “Sul Global” foi, afinal, de 80% (para quando uma Bienal sem nenhum representante do “Norte Malvado”?). E outra curiosidade ainda: no Público de 9 de Setembro de 2023, a secção de cultura já não tratava da Bienal de São Paulo, mas a abertura (de uma página) era consagrada a duas peças de teatro que tratam de “questionamentos da identidade” e “se opõem a um sistema binário” e cujos actores foram seleccionados num casting dirigido a intérpretes “trans, queer e que se considerem entre géneros”.

É provável que nem um rigoroso estudo estatístico que atestasse a representação desproporcionada das temáticas woke no meio artístico e na cobertura mediática do meio artístico fosse capaz de calar as lamentações sobre a “invisibilidade” e de beliscar a postura de pessimismo “estrutural” adoptado por muitos ideólogos woke, uma vez que ambas fazem parte de uma estratégia de vitimização que visa obter mais ganhos. Se se entender que a luta contra o racismo está apenas a uns passos da linha de partida, se os progressos forem vistos como irrisórios e lentos, se se concluir que tudo está ainda por conquistar, estarão sempre justificadas mais amplas e mais veementes reivindicações. Um dos problemas inatos do activismo é que, se tiver sucesso e a sociedade e o Estado entenderem que as suas reivindicações são razoáveis e as satisfizerem, os activistas ficam sem emprego – assim, a forma de estes se perpetuarem é desvalorizarem sistematicamente os ganhos obtidos e avançarem com novas reivindicações, cada vez menos razoáveis. Este “instinto de sobrevivência” é uma das molas que impulsionam o radicalismo.

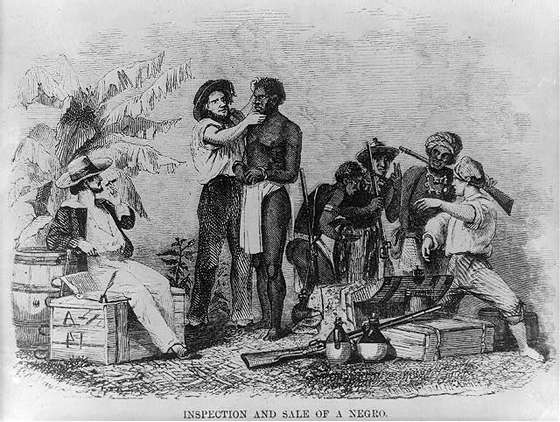

Negreiro inspecciona um escravo, enquanto o seu parceiro negoceia com os “fornecedores” da “mercadoria”. Gravura incluída no livro Captain Canot or Twenty years of an African slaver, por Theodore Canot & Brantz Mayer (1854)

Uma maré que tudo submerge?

Resta saber se esta efervescência noticiosa em torno das artes & letras woke corresponderá a uma medida de “discriminação positiva” pela parte dos jornais, isto é, a uma correcção deliberada do critério editorial de forma a compensar os artistas pertencentes a grupos historicamente oprimidos pela (alegada) invisibilidade a que estiveram remetidos, ou se reflectirá efectivamente a proporção destes temas na produção artística de hoje em Portugal. O mais provável é que seja uma combinação de ambas as coisas.

A militância woke que ganhou posição preponderante nas artes integra-se no fenómeno da crescente proponderância de variadas formas de activismo na produção artística, em Portugal como no resto do mundo ocidental. Considere-se o que declarou Tiago Rodrigues, director artístico do Festival d’Avignon, entrevistado pelo Público (27.07.2023) a pretexto da 77.ª edição do evento: “É, no seu código genético, um festival republicano, democrata, feminista, antifascista, anti-racista e ecologista”. Quem se depare com estas palavras fora de contexto e nada saiba sobre o evento em apreço, poderá delas depreender que as artes são apenas um disfarce e que o Festival d’Avignon é, na verdade, um encontro conspiratório de revolucionários, destinado a planear o derrube do establishment mundial.

Fazer “arte pela arte” está, nos nossos dias, muito mal visto – a arte tem de estar (ou, mais precisamente, de proclamar estar) ao serviço das causas sociais e identitárias que dominam os noticiários e os newsfeeds: os imigrantes que se afogam no Mediterrâneo, as alterações climáticas, os sem-abrigo, a gentrificação, a descaracterização das cidades e da paisagem em resultado do turismo de massas, as desigualdades geradas pelo capitalismo, as discriminações, repressões, supressões e omissões com base no sexo, género e cor de pele. Como aponta Pablo Echaurren no panfleto Adotta un artista e convincilo a smettere per il suo bene: L’arte messa a nudo di fronte ai suoi casti pretendenti, oggi, muita da arte que hoje se produz reivindica para si o nobre papel de “vingadora das injustiças sociais” (ver Arte contemporânea: Prestígio ou capitalismo de casino?). Em cada artista contemporâneo há um Che Guevara de sofá, uma Dolores Ibárruri das rooftop parties, uma Rosa Luxemburg das vernissages, capaz de perorar sobre a revolução como única forma de libertar a classe operária enquanto faz uma razia nas mini-tostas de abacate com caviar.

Não se põe aqui em causa a relevância dos temas acima mencionados, ou a legitimidade das artes & letras em tomá-los como matéria, mas é desconcertante que eles tenham conquistado tanto espaço no panorama criativo, quando representam apenas uma fracção da imensa variedade da experiência humana, e também que o valor das obras seja julgado menos em função de critérios artísticos do que da pertinência social e actualidade dos temas tratados ou da identidade (racial, sexual ou de género) dos seus criadores e protagonistas. E se é indesmentível que mulheres e africanos e afrodescendentes se encontram sub-representados em muitos ramos da criação artística, devido a barreiras e convenções sociais hoje reconhecidamente obsoletas, é preciso estar consciente de que serão necessários ainda muitos anos para que alcancem uma representação proporcional na maioria dos domínios das artes & letras – as mentalidades e as estruturas da sociedade têm uma tremenda inércia e só a renovação geracional consegue produzir mudanças profundas. São, pois, descabidas as manifestações de espanto e indignação por, por exemplo, haver ainda tão poucas mulheres ou negros premiados nos campos da realização cinematográfica, da composição erudita ou da banda desenhada.

Compilação, editada em 2018, do fanzine Dirty plotte (1991-98), a obra mais conhecida da autora de BD canadiana Julie Doucet. Doucet foi distinguida em 2022 com o Grande Prémio do Festival de BD de Angoulême, sendo apenas a terceira mulher a receber este prémio, que é atribuído anualmente desde 1974

Se ninguém considera seriamente a imposição de quotas por sexo, género ou cor de pele na produção artística, a verdade é que é as ásperas denúncias da prolongada hegemonia do cis-heteropatriarcado branco nas artes & letras têm vindo a produzir efeito e, nalguns campos e circunstâncias, o receio de atrair acusações de racismo, misoginia, homofobia ou transfobia começa a produzir um efeito de sobrecorrecção. E se os temas woke e as abordagens woke são favorecidos pelo presente “clima intelectual” – através das escolhas dos júris que atribuem prémios e subsídios à criação; dos galeristas, directores artísticos, programadores, curadores e responsáveis editorais que definem o que se vê, ouve e lê; dos editores de jornais e revistas que definem os conteúdos das secções de cultura e dos jornalistas e críticos que lá escrevem –, é inevitável que muitos criadores se sintam tentados a embarcar no comboio woke (ver capítulo “Um apetite desmedido por arte contemporânea” em Arte contemporânea: Prestígio ou capitalismo de casino?).

Esta adesão não se circunscreve aos artistas pertencentes aos grupos “historicamente oprimidos”, arrasta também os artistas do cis-heteropatriarcado branco. As conversões destes últimos podem ser sinceras e integrais e gerar prosélitos tão inflamados e sequiosos de justiça como se tivessem experimentado na sua própria carne séculos de humilhações como membros dos grupos “historicamente oprimidos”. Outros abraçam o wokismo por motivos fúteis: como têm um carácter frouxo e volúvel e não acreditam realmente em coisa alguma, não lhes custa nada aderir a esta ou aquela corrente ou voga – hoje é o wokismo, amanhã será o neotrotskismo, o minimalismo, a física quântica, o poliestilismo, os NFTs, o autobiografismo, a filosofia ayurvédica, a criação assistida por inteligência artificial, ou o revivalismo do expressionismo abstracto, enfim, o que o hype ditar a cada momento. Noutros ainda, a adesão é fingida e determinada pelo oportunismo: acham a religião woke desprezível e risível, mas como ela está na mó de cima, não hesitam em simular a conversão para colher os dividendos e ainda se ufanam da sua sagacidade.

Mas as conversões, sinceras, frívolas ou hipócritas, não bastam para explicar o fulgurante avanço da religião woke. A verdade é que a maioria dos “actores” limita-se a ver o wokismo avançar, com teorias cada vez mais retorcidas, sensibilidade cada vez mais exacerbada, rede de vigilância cada vez mais apertada, reivindicações cada vez mais impositivas e aspirações cada vez mais totalitárias. Uns não oferecem resistência por não se darem ao trabalho de reflectir nas consequências do avanço do wokismo para a sociedade, outros, embora se dêem conta do cerceamento das liberdades, não ousam opor-se por recearem serem tomados como alvo. Como Braunstein denuncia no último parágrafo de A religião woke e como se escreveu no capítulo “Quatro lições sobre o wokismo” em “Todos os brancos são racistas”: O wokismo na América) a cobardia desempenha aqui um papel essencial. Possa este livro de Braunstein despertar do torpor e da tibieza os que, até agora, assistiram impávidos à subida da maré woke.