Guadalupe Nettel gosta de deixar as pessoas desconfortáveis. Não um tipo de leitor em particular ou um grupo distinto, mas a sociedade “bem pensante” no seu todo. A sua especialidade é criar o tipo de livros onde vemos os nossos preconceitos espelhados sobre nós, capazes de deixar em xeque ideias que tínhamos como evidentes e imutáveis.

“Acho que se há alguma coisa que caracteriza os meus livros — que não é um programa que eu tenha estabelecido para mim própria, mas uma forma de ver o mundo — é o facto de gostar de pôr em cima da mesa, de apontar, aquilo de que as pessoas não gostam tanto de falar, em particular as diferenças físicas e neurológicas”, conta ao Observador na sua vinda a Lisboa para promover o mais recente livro editado em Portugal, “A Filha Única” [Dom Quixote].

Em “O Corpo em que Nasci” [Teodolito, 2013], por exemplo, debruça-se sobre o preconceito face ao imperfeito, ao que foge ao normal, acompanhando uma mulher que nasceu com um defeito num olho e que recorda a sua infância de confronto com a deficiência. “Sempre me interessei por aquilo a que alguns sociólogos chamam a ‘figura do monstro’, no sentido em que é aquilo que se separa das normas do cânone da beleza, de uma suposta normalidade na qual não acredito e tento questionar”, completa.

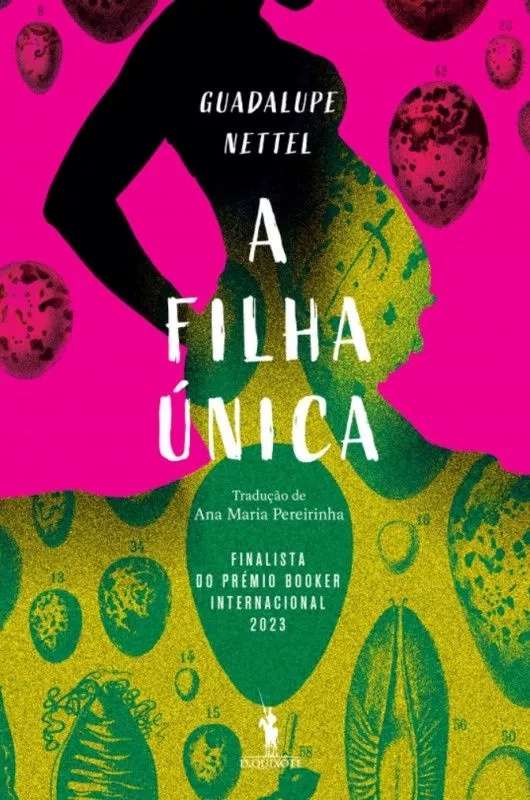

Nessa história, há algo de verídico e catártico, já que a própria escritora mexicana nasceu com um problema congénito num dos olhos. “A Filha Única” também transporta algo de real consigo, apesar de não estar enraizado na vida de Nettel. Neste romance — que esteve na shortlist do Prémio Booker Internacional de 2023 — acompanhamos o drama de duas mães: uma cujo filho de oito anos parece uma fera incontrolável, outra que ao fim de muito tempo a tentar conceber descobre ao fim de oito meses de gestação que a filha tão desejada vai nascer com uma doença congénita grave que quase de certeza provocar-lhe-á morte imediata mal nasça. Este segundo caso aconteceu a uma amiga de Nettel, que autorizou-a a ficcioná-la, e serviu de inspiração a esta história.

A Filha Única, Guadalupe Nettel, D. Quixote

É pelos olhos de Laura, uma mulher na casa dos trinta anos, solteira e veementemente oposta à ideia de ser mãe que seguimos a trama, porque “as mulheres que decidem não ter filhos não estão suficientemente representadas”. “Antes, sobretudo antes, aquelas que tomavam esta decisão eram vistas como mulheres a quem faltava alguma coisa, não estariam completas”, afirma Nettel. Serve então esta história para ensaiar uma reflexão sobre o papel das mulheres no mundo contemporâneo, o fantasma da violência obstétrica e doméstica, os dilemas éticos de trazer crianças ao mundo. Tudo isto, seguindo uma personagem que não termina este livro como começou, mas que também não segue um caminho linear.

“A Filha Única” é inspirada na história de uma amiga sua. Numa era em que se discute a ética de ficcionalizar e expôr vidas reais, como decidiu encarar este projeto?

Bem, sim, é algo muito delicado. Neste caso, perguntei diretamente à minha amiga se ela me autorizava a escrever sobre si. Não estou a dizer que todos os escritores têm de reagir da mesma forma ou agir da mesma maneira, penso que cada circunstância é diferente. Neste caso, preocupei-me muito mais com a sua amizade do que em escrever um livro sobre a sua história. E, ao mesmo tempo, também queria que ela participasse de alguma forma, contando-me a sua experiência, por isso esperei [pela sua decisão], porque ela é muito reservada, muito discreta. Ela pensou um pouco e depois decidiu que queria fazê-lo, porque queria dar visibilidade a este tipo de experiências, queria que as pessoas falassem delas e as conhecessem, porque são histórias que tendem a ficar escondidas, por pudor ou por algum tipo de imposição social.

Esta é uma história que aborda sem reservas as diferentes problemáticas à volta da maternidade, especialmente perante as conquistas do feminismo e da emancipação feminina. Há mulheres censuradas por não quererem ter filhos, mas também há quem seja criticado por querer “subjugar-se” a esse papel. A protagonista que seguimos, Laura, insere-se nesse primeiro grupo. Porquê ela a comandar a história?

Porque me parece que as mulheres que decidem não ter filhos não estão suficientemente representadas, esta escolha é algo recente, é muito moderna. Antes, sobretudo antes, aquelas que tomavam esta decisão eram vistas como mulheres a quem faltava alguma coisa, não estariam completas. E agora é uma escolha cada vez mais comum. Penso que era importante falar sobre como surge esta opção e quais são as condições na sociedade que muitas vezes nos obrigam a seguir determinados caminhos. Mas, bem, não é a única posição sobre a maternidade no livro, há várias.

E a própria Laura vai mudando ligeiramente a sua posição. Vemo-la no início do livro quase como que a evangelizar as suas amigas para não terem filhos, mas essa é uma posição que vai sendo matizada.

Gosto muito de seguir literariamente os processos em que as personagens, que partem de ideias muito preconcebidas e veementes, se vão apercebendo de que a vida tem nuances e que nos coloca em circunstâncias em que por vezes nos contradizemos. Ela logo no início [do livro] laqueou as trompas, esterilizou-se precisamente porque não queria sequer semear a suspeita de que um dia iria ter filhos. Por outras palavras, era uma pessoa muito radical. Mas uma pessoa tão radical como ela também pode mudar. Acho que, por exemplo, não é que de repente tenha passado a gostar de crianças e se tenha tornado mais aberta a crianças em geral, mas tem um encontro importante na sua vida com este miúdo, o Nicolás, o filho da vizinha. Isso levou-a a tomar atitudes de cuidado que geralmente associamos às mães na nossa sociedade, na forma como estamos organizados. Esta mudança, no entanto, é algo que pode acontecer a qualquer pessoa em qualquer momento, consoante as suas circunstâncias.

No cerne da narrativa está um casal forçado a tomar a decisão de avançar ou terminar uma gravidez porque é informado de que o bebé quase de certeza nascerá um nado-morto ou terá graves problemas ao longo da vida. Isso leva à pergunta se os pais têm esse direito ou até se os filhos são propriedade dos pais. A que ponto é que acha que estamos coletivamente quanto a esse tema?

Neste caso, nunca são confrontados com essa escolha porque, de qualquer forma, os médicos disseram-lhe logo que era demasiado tarde? Além disso, ela estava grávida de oito meses. Nesse período, normalmente não se interrompe o processo, sejam quais forem as circunstâncias. E os médicos disseram-lhe também que era mais fácil voltar a engravidar se levasse a gestação até ao fim. Não sei porquê, parece-me um pouco estranho, mas foi isso que lhe disseram, de facto. Eu acredito que a gravidez, a gestação, é algo que ocorre dentro do corpo da mãe. E, como tal, a mulher tem todo o direito de decidir o que fazer com o seu corpo. Quanto a isso, estou completamente convencida.

Este é um caso mais específico, mas a pergunta também era um pouco porque vemos exemplos de, por razões religiosas ou mesmo por outras questões éticas, casais que decidem avançar com a gravidez mesmo sabendo que a criança vai ter problemas, não é? Esse não é também um tema subjacente à história?

Claro, e esses casais têm todo o direito de levar avante essa gestação também. Como assim, um casal decide ter um filho sabendo que ele vai ter problemas neurológicos graves e vem alguém e diz “não podem, não podem, interrompam, interrompam”? Que direito têm de interferir nas minhas próprias decisões e na minha privacidade? Penso que toda a gente deve ter o direito de decidir sobre o seu próprio corpo e os seus filhos, a sua descendência e a quem querem dedicar a sua vida. O que acho muito inspirador nesta história em particular é o facto de alguém — a minha amiga, neste caso — que é atingido por uma tragédia desta forma ou por uma fatalidade, conseguir, com a sua perceção ou o seu ponto de vista, transformar algo que parecia ser um destino ou um futuro absolutamente sombrio e sem esperança numa história que faz muito sentido para si, algo que dá à sua vida um objetivo e encontra a felicidade nessas condições tão adversas. Foi isso que me inspirou a escrever este livro.

No início de “A Filha Única” temos uma citação de David Foster Wallace: “Se nunca choraste e queres, tem um filho”. O romance também explora esse tema complicado, a ideia do filho como um fardo. Vemo-lo a tomar várias formas nesta história. Que reflexão procurou fazer neste domínio?

Não a interpreto dessa forma, essa epígrafe de Foster Wallace. Interpreto-a como colocando-nos a nós, pais, numa situação de extrema vulnerabilidade. Porque eu, como mãe, digo sempre que os meus filhos são como se eu tivesse dois órgãos vitais fora do meu corpo. Como se tivesse um rim e um fígado que vão para a escola e eu tenho de deixá-los sair de mim. É enorme a vulnerabilidade que sentes, cada coisa que acontece na vida deles tem um grande impacto na minha. Por isso, é claro que nos faz chorar. É uma experiência muito forte e muito intensa.

Mondadori Portfolio via Getty Im

O caso de Doris, da vizinha, é um que considero particularmente pungente porque se trata de alguém que está a tentar processar a sua própria perda e, ao mesmo tempo, a tentar ser mãe, não é? Penso que uma coisa que as pessoas aprendem à medida que crescem é que os pais cometem erros ao longo da vida porque não nasceram com um manual de instruções, certo?

Sim, e para além disso, existe um ideal inatingível que pesa sobre as mães, que é o da boa mãe, não é? Mas não se pode ser uma boa mãe 24 horas por dia e muito menos se estivermos numa situação como a da Doris, que tem uma depressão profunda e está sozinha. Penso que este romance é também uma crítica à sociedade, à forma como estamos a educar as crianças em tal solidão e isolamento. Penso que os seres humanos deveriam regressar a estratégias evolutivas que encontramos noutros momentos da nossa história como espécie, de uma educação mais coletiva, de um cuidado mais tribal das crianças.

Não obstante o clima mais feminista que existe atualmente, continua a conceber-se esta ideia de que a responsabilidade é quase exclusivamente da mãe.

Sim, é uma ideia muito difícil de quebrar e há também uma espécie de idealização do papel da mãe quase como uma figura sagrada, que inconsciente ou conscientemente influencia todas as mulheres. Nós temos de encará-la primeiro para sabermos como evitá-la, como fazer as coisas à nossa maneira.

Há um momento na história em que Alina, a mulher grávida, está a falar com Laura e diz “tens razão em não querer ter filhos porque eu arrependi-me”, antes de avançar com a sua decisão. O arrependimento quanto a ter filhos pode parecer uma coisa monstruosa mas também é algo muito humano. Era também um objetivo seu gerar empatia em relação a estas questões?

Sim, sim, absolutamente. Acima de tudo, gerar empatia é um dos objetivos em todos os livros que escrevo. Parece-me que a literatura é um veículo de empatia poderoso como poucos e que nos permite uma ligação entre subjetividades e emoções de uma forma muito potente, justamente porque pensamos com palavras, não é? As palavras são de facto o melhor condutor de todas estas emoções… Mas sim, queria colocar muitas questões em cima da mesa, para fazer as pessoas refletirem sobre elas. Também queria tornar visível a violência que existe no México contra muitas mulheres, é uma questão que me toca muito, tal como à maioria das mexicanas.

Quanto a esse aspeto, apesar de este não ser um livro com um objetivo explicitamente político, surge numa altura em que a própria violência sexual tem vindo a aumentar no México e em que vemos os direitos reprodutivos outrora tomados por garantidos a serem colocados em causa um pouco por todo o mundo. Para onde caminhamos?

Os direitos, todos os direitos, sejam eles reprodutivos ou não, têm de ser constantemente defendidos porque a qualquer momento podemos perdê-los. Por outras palavras, podemos acreditar que temos o direito à liberdade de expressão, por exemplo, e em dois segundos isso pode mudar. Basta uma decisão dos políticos para nos tirarem esse direito. Por isso, penso que o que está a acontecer nos Estados Unidos é um aviso sério: tenham cuidado, o que já adquiriram podem perder se não o defenderem.

Há um momento em que Alina e o marido se sentem particularmente desorientados pelas indicações médicas que vão recebendo — chegam até a sentir-se traídos pela polifonia de opiniões. A tecnologia e o avanço da medicina vieram clarificar decisões, mas também problematizá-las?

Penso que outra coisa que tem de ser questionada na nossa sociedade é a relação que temos com o pessoal médico. Admiro-os, acho que os médicos são pessoas que muitas vezes sacrificam a sua vida pessoal para ajudar os outros, mas também há algo que precisa de mudar na relação médico-paciente. Precisamos de humanizá-la mais, os médicos pensam que o que queremos é ouvir certezas da parte deles, o que não é verdade. Penso que é muito mais útil se um médico nos disser “olhe, não sei mesmo o que tem ou se vai acontecer o cenário A, B ou C, o diagnóstico vai mais nesse sentido mas não tenho a certeza absoluta”, do que se nos disser uma coisa e depois contrapor com outra com muitas certezas mas que não está bem fundamentada.

Ao mesmo tempo, há momentos em que Alina — supostamente o ponto focal, a pessoa da qual dependem o bebé e toda a gente para que aquela gravidez chegue a bom porto — é a pessoa mais negligenciada e impotente. Os casos de que tomamos conta, mesmo nos países desenvolvidos, é de que o espectro da violência obstétrica mantém-se bem vivo. Qual é a sua opinião sobre o assunto?

Acredito que vivemos num sistema patriarcal. Aliás, não acredito nisso, eu sei disso, e toda a gente sabe disso também, não creio que haja alguém que se oponha a isso. E neste sistema patriarcal, ainda tomamos inconscientemente como certo que o objetivo de uma mulher, a razão da sua existência, é trazer filhos ao mundo. Assim, por um lado, existe este mandado de procriação e, por outro, dá-se o facto de, quando um bebé nasce, a prioridade é a criança e não a mãe. E isso é violência obstétrica, quando estamos deitados numa maca e ninguém olha para o nosso corpo porque ele já fez o que se esperava dele, que era produzir outro ser humano. Então é como se fosse uma casca vazia.

Um invólucro de carne, quase?

Sim, isto ainda é vivido e é uma das formas em que as dinâmicas patriarcais se expressam e temos de estar atentos à forma como ocorrem. Há muitas formas como se manifestam.

Apesar de cedo ter decidido não ser mãe, Laura desenvolve aquilo que poderíamos considerar um instinto maternal ou, pelo menos, protetor — tanto com o filho problemático da vizinha, como com um ninho de pombos construído na sua varanda. A mensagem que parece passar é que nem todas as mães são necessariamente cuidadoras, nem todas as cuidadoras precisam de ser mães. Parece-lhe uma leitura justa?

Sim, concordo com isso. E também acho importante olhar para o mundo animal. Porque no mundo animal — ao qual pertencemos, quer queiramos, quer não — há lugar para todo o tipo de figuras: os machos que cuidam da sua prole, que chocam os ovos, que alimentam as crias. Formas mais coletivas como as dos mamíferos que criam as suas crias em manada. As mães que põem ovos no ninho de outras espécies para que os outros cuidem deles. E não devemos julgar tanto. As pessoas fazem o que podem e penso que os seres humanos têm essa capacidade de cuidar, mas não se pode exigir que façam isso quando não estão em condições para tal.

E esta forma normativa de abordar a paternidade ou a maternidade é muito recente, não é? Mesmo que a entendamos quase como inerente à humanidade.

Sim, continua a existir e tem de ser questionada. A maternidade está realmente na encruzilhada de muitas conversas sobre o trabalho, certamente o trabalho reprodutivo, a igualdade de género…. Penso que é importante olhar para ela, porque não é uma questão que diga respeito apenas às mulheres, está no centro da nossa sociedade.

Sei que considera evitar “bullshit” — ou seja, “tretas” — como algo que caracteriza a sua escrita. Parece ser esse o caso em “A Filha Única” — é depurada e direta, enganadoramente simples enquanto aborda temas extremamente complexos. Era a melhor forma de servir uma personagem como Laura?

Escolhi esta narradora porque gostava que ela fosse radical e que, a partir dessa radicalidade, pudesse também perceber como, pouco a pouco, isso pode vir a ser matizado, compreender que a vida tem sempre matizes, que dá sempre voltas, que surpreende-nos sempre. Eu queria falar muito sobre como a vida é imprevisível e insustentável… que não podemos ser sempre tão veementes e tão radicais. Os ideais são ótimos, mas temos de ajustá-los às circunstâncias.

Mas, de certa forma, esta é também uma linguagem pouco sentimental, que choca com a forma como muitas vezes vemos as representações da maternidade ou das mulheres na literatura. Isso foi algo que procurou com este romance?

Queria que houvesse um forte contraste entre um enredo muito, muito intenso e doloroso e um estilo literário simples, calmo e refinado para contar esta história, para que houvesse um equilíbrio nisso. Por outras palavras, procurava um equilíbrio e uma contenção para que não caísse no melodrama, para que o meu leitor nunca se sentisse manipulado.

AFP via Getty Images

Como disse há pouco, é mãe. Quando estava a escrever este livro, reavaliou de alguma forma a sua própria maternidade?

Acho que nunca teria sido capaz de escrever sobre todas estas questões se não tivesse pensado nelas durante tantos anos. Claro que me lembrei dos primeiros meses, dos primeiros dias, quando uma mãe dá à luz e não sabe como vai ser a sua vida nesse momento, a desorientação que se sente. Às vezes o excesso de preocupação, a angústia. E acho que… sim, sim, também me lembrei de muitos momentos de grande doçura, como aqueles que Laura sente com Nicolás, apesar de não ser seu filho.

Falou também sobre a questão da violência no México, um país de enormes contrastes. A maioria das notícias que nos chegam são de violência e pobreza. No entanto, além de escritora, é a diretora da Revista da Universidade Nacional Autónoma do México, uma das mais antigas e prestigiadas publicações académicas do mundo. A própria instituição é uma das mais reputadas do globo. Há muitos outros exemplos a admirar no seu país — o que é o resto do mundo entende mal sobre o México?

O México é um país enorme, com mais de cem milhões de habitantes, e cabem nele muitos mundos. Não sei, sinto que há ali uma vanguarda de pensamento. Por exemplo, em questões de descolonização — que é uma questão que me parece fundamental — há pessoas que estão a pensar no tema e que estão muito avançadas. Como uma autora chamada Yasnaya Aguilar Gil, e como o próprio movimento zapatista em Chiapas; são pessoas que estão realmente a lutar a partir da raiz contra o capitalismo, o individualismo e o extrativismo que trouxeram o planeta a este abismo em que nos encontramos. E é isso que eu considero fabuloso no meu país, é que há muita reflexão, conversas muito, muito férteis. Há também tensões, obviamente, entre grupos extremamente conservadores e católicos, que também têm muito dinheiro e muito poder, e muitas outras pessoas que estão a tentar mudar as coisas e fazê-las progredir. Ao mesmo tempo, é um país com uma diversidade biológica incrível: há zonas desérticas e florestas tropicais, montanhas, animais desde os coiotes às borboletas-monarca. Encontram-se lá todos os climas possíveis. Não é perigoso visitá-lo. Se souberem cuidar de si e não entrarem nas zonas ocupadas pelos narcotraficantes, é um país muito bonito; muito complexo, mas que vale a pena visitar.

São exatamente essas as narrativas dominantes, que colocam como foco principal a questão do tráfico de droga. Sem obviamente minimizar ou desvalorizar o problema, cuja gravidade é evidente, este é também o resultado do atual aparelho mediático?

Tudo foi terrivelmente simplificado nas últimas décadas. As pessoas já não estão habituadas à complexidade e não têm tempo ou pensam que não têm tempo para ela. Por isso, essa complexidade foi reduzida à sua expressão mínima. E outra coisa que os media procuram é chamar a atenção. E como é que se faz isso? Com notícias alarmantes. Portanto, vão publicar mais notícias alarmantes do que aquelas que nos fazem pensar ou que são estimulantes, como se costumava publicar nos jornais. No México, em Espanha e em muitos países, os suplementos culturais têm vindo a desaparecer e quase já não há espaços para este tipo de textos que exigem tanta participação, tanto envolvimento do leitor.

Há um lado quase hipócrita na forma como estes problemas do tráfico de droga são tratados quando, por exemplo, não se reflete que a sua origem está também no consumidor?

Exatamente, e não é só isso. É verdade que a droga é produzida no México, na Colômbia, na América Latina, e é provavelmente vendida para a Europa por um latino-americano. Mas, quando chega à Europa, quem é que a distribui? Há também aqui redes, não só latino-americanas, mas também de pessoas na Europa que beneficiam deste comércio, tal como beneficiaram de armas ou de todo o tipo de contrabando. Mas bem, ouvi dizer que em Portugal todo o tipo de consumo está legalizado, não é verdade?

Está descriminalizado.

E isso ajudou muito a controlar o consumo, não foi? Ouvi dizer que é um exemplo a seguir no mundo, e isso interessa-me muito.

A propósito da cultura mexicana, e não só, existe esta ideia de uma vaga internacional de escritoras latinoamericanas a abordar temas como a violência e a condição da mulher, com uma linguagem crua, por vezes até entendida chocante. Faz sentido agrupar estas autoras ou caímos em simplificações abusivas?

Muito boa pergunta… Do meu ponto de vista, o século XXI, em termos de literatura, caracteriza-se por um interesse no quotidiano, na intimidade, em histórias que são divergentes. Já não se foca nos grandes romances totalitários do século XX, em que se falava da história de um país ou de um líder. A estética do século XXI é muito diferente em relação ao século XX e as escritoras sempre se debruçaram sobre este tipo de temas que interessam aos leitores de hoje. Se lermos escritoras do século XX, apercebemo-nos de que elas também nos interessam porque já falavam destas questões. Por isso, penso que são uma espécie de literatura mais daquilo a que [Georges] Perec chamava “o infra-ordinário”, e há também outras escritoras que se interessam muito pelo género de terror, que também o fazem muito bem, ou uma literatura de fantasia um pouco mais “gore”. Há todo o tipo de géneros [literários] que as mulheres latino-americanas estão a escrever neste momento. É impossível agrupá-las senão com o rótulo de “mulher latino-americana nascida nos anos 70 e 80”; no que toca a termos e temáticas é difícil, muito difícil.

Há uma conversa que tem com a escritora Mariana Enríquez onde abordam esta questão, de que quase se cai na ideia redutora de que as mulheres estão mais “sintonizadas”, mais ligadas a determinados temas. É mais uma questão cultural?

Sem dúvida. E talvez algumas tenham um ponto de vista original, porque… não sei… vêm de outro sítio, porque foram educadas de outra maneira, porque o seu lugar na sociedade é diferente, etc. Portanto… não sei, mas é difícil agrupar pessoas assim, arbitrariamente.

Apesar de tudo, acho que não é um erro considerar — e estava a falar agora dessa questão do “infra-ordinário” — que a sua escrita toca nalguns desses pontos. Fala aqui da maternidade, noutros romances fala da questão da estigmatização corporal… O seu trabalho entra nessa tendência?

Acho que se há alguma coisa que caracteriza os meus livros — que não é um programa que eu tenha estabelecido para mim própria, mas uma forma de ver o mundo — é o facto de gostar de pôr em cima da mesa, de apontar, aquilo de que as pessoas não gostam tanto de falar, em particular as diferenças físicas e neurológicas. No meu primeiro romance, que é “El Huésped” [“O Hóspede”, sem tradução em Portugal], mas também em “O Corpo em que Nasci” [Teodolito, 2013], falo muito da cegueira, da diferença, do corpo, dos corpos dissidentes, que se separam da norma. Sempre me interessei por aquilo a que alguns sociólogos chamam a “figura do monstro”, no sentido em que é aquilo que se separa das normas do cânone da beleza, de uma suposta normalidade na qual não acredito e tento questionar. Por isso, se olhar para todos os meus livros, verá uma crítica a essa sociedade uniforme e a essa forma de tentar encaixar as pessoas em moldes. As minhas tendem a ser personagens que se destacam e que, para mim, são monstros bonitos (risos).

Temos visto nos últimos anos o próprio mercado literário e os leitores em geral interessarem-se cada vez mais por este tipo de histórias — ou seja, narrativas que criticam a normalidade, ou que não são esses tais “manifestos globais” sobre um determinado tema.

Era uma daquelas coisas de que era preciso livrarmo-nos, não é? Este tipo de mandado, de “ser como toda a gente, não se destacar, vestir-se como os outros, ter essa atitude, fazer parte do rebanho”. E penso que estamos cada vez mais dispostos a defender as nossas diferenças como algo que nos torna belos e únicos e não como defeitos ou problemas.