A guerra na Ucrânia está para durar: para a Rússia trata-se de contrariar a “ameaça fundamental” que constitui a chegada da NATO à sua fronteira através de um país eslavo (os bálticos já lá estão e não se opõe à entrada da Finlândia e Suécia) e, para a NATO, trata-se de evitar que a Rússia alcance uma vitória que a encoraje a progredir para ocidente.

Ambas as partes combatem ameaças plausíveis, do ponto de vista de cada um, embora meramente eventuais, ou seja, combatem moinhos de vento movidas pelo medo. O medo de uma NATO agressiva e o medo de uma Rússia agressiva. Combater por medo é receita para inviabilizar a paz. O medo impede ver nitidamente os contornos daquilo com que estamos a lutar e agiganta perigos que muitas vezes se encontram apenas na imaginação dos protagonistas desta guerra.

Guerra cuja configuração é diferente dos conflitos anteriores que caracterizaram a Guerra Fria, em que ambas as superpotências atuavam em cenários operacionais através de, pelo menos, dois proxies, evitando qualquer enfrentamento direto. Neste caso, a Rússia já está a atuar abertamente no teatro de operações, embora do lado ocidental se possa ainda qualificar a Ucrânia de proxy. Já só resta um proxy na clara escalada na configuração deste conflito, daí que esta nova fase do confronto possa ser chamada de Guerra Morna, um estádio imediatamente anterior ao do conflito direto entre as duas superpotências.

Mearsheimer teorizou a perspetiva russa, condensada no título do vídeo: “Who armed Ukraine and decided to expand NATO?” e Applebaum, nos antípodas, defendeu que a Rússia deve ser derrotada e humilhada, esquecendo certamente as consequências de humilhar grandes potências, bem expressas na Alemanha pós I Guerra Mundial, ou na propensão para o uso de armas nucleares que essa humilhação provocaria, que aliás é admitida pela própria: “Putin is not irrational after all. He understands perfectly well that NATO is a defensive alliance, because he has accepted the Swedish and Finnish applications without quibbling. His generals make calculations and weigh costs. They were perfectly capable of understanding that the price of Russia’s early advances was too high. The price of using tactical nuclear weapons would be far higher: They would achieve no military impact but would destroy all of Russia’s remaining relationships with India, China, and the rest of the world. There is no indication right now that the nuclear threats so frequently mentioned by Russian propagandists, going back many years, are real.” Que bom, podermos contar com a racionalidade de Putin para evitar o uso de armas nucleares. O único senão é que, racionalmente, Putin pode decidir empregar armas nucleares por lhe ser mais importante evitar uma humilhação na Ucrânia do que a destruição do relacionamento com a Índia e China. Outras vozes se têm juntado a Applebaum apregoando a humilhação da Rússia mas, se mais dúvidas houvera, o livro de Joslyn Barnhart “The Consequences of Humiliation: Anger and Status in World Politics”, ao analizar historicamente o comportamento de Estados que sofreram eventos historicamente humilhantes, conclui que atividade destes se caracteriza por “pursue conquest, intervene in the affairs of other states, engage in diplomatic hostility and verbal discord, and pursue advanced weaponry and other symbols of national resurgence at higher rates than non-humiliated states in similar foreign policy contexts.” Olhando, numa perspetiva histórica, para a diferença entre Guilherme II e Hitler, será que uma Rússia humilhada sem Putin seria melhor do que a Rússia atual de Putin?

O New York Times, conhecido pela proximidade ao partido democrata norte-americano, adotou recentemente em editorial uma posição intermédia entre Mearsheimer e Applebaum, em que, embora não desistindo do objetivo de fundo segundo o qual “no matter how long it takes, Ukraine will be free”, considerou que “it is still not in America’s best interest to plunge into an all-out war with Russia, even if a negotiated peace may require Ukraine to make some hard decisions”.

Vale a pena aprofundar a perplexidade dos editores do NYT pelo rumo que está a tomar esta Guerra: “Is the United States, for example, trying to help bring an end to this conflict, through a settlement that would allow for a sovereign Ukraine and some kind of relationship between the United States and Russia? Or is the United States now trying to weaken Russia permanently? Has the administration’s goal shifted to destabilizing Vladimir Putin or having him removed? Does the United States intend to hold Mr. Putin accountable as a war criminal? Or is the goal to try to avoid a wider war — and if so, how does crowing about providing U.S. intelligence to kill Russians and sink one of their ships achieve this? … Without clarity on these questions, the White House not only risks losing Americans’ interest in supporting Ukrainians — who continue to suffer the loss of lives and livelihoods — but also jeopardizes long-term peace and security on the European continent.”

O conhecido diário norte-americano efetua ainda um prognóstico sobre o resultado desta Guerra: “It is tempting to see Ukraine’s stunning successes against Russia’s aggression as a sign that, with sufficient American and European help, Ukraine is close to pushing Russia back to its positions before the invasion. But that is a dangerous assumption. A decisive military victory for Ukraine over Russia, in which Ukraine regains all the territory Russia has seized since 2014, is not a realistic goal. Though Russia’s planning and fighting have been surprisingly sloppy, Russia remains too strong, and Mr. Putin has invested too much personal prestige in the invasion to back down. The United States and NATO are already deeply involved, militarily and economically. Unrealistic expectations could draw them ever deeper into a costly, drawn-out war. Russia, however battered and inept, is still capable of inflicting untold destruction on Ukraine and is still a nuclear superpower...”

O NYT reconhece que o apoio militar maciço prestado à Ucrânia torna difícil discernir os objetivos e estratégia dos EUA, cujos parâmetros parecem ter mudado, considera uma vitória ucraniana irrealista, mostra consciência dos perigos deste novo tipo de conflito e procura manter uma análise objetiva das suas consequências, não só para o relacionamento EUA-Rússia, mas também para a Europa e para o mundo.

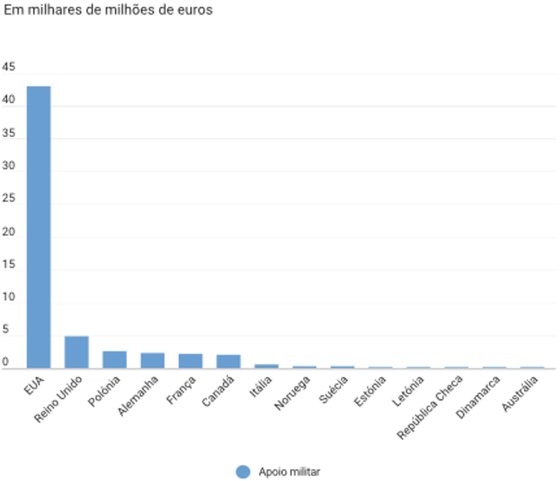

Do lado ocidental, as potências que mais têm apoiado a Ucrânia, quer em armamento, quer económica ou verbalmente, têm sido de longe os EUA e o Reino Unido.

dr

Ironicamente, ambos os países têm uma história marcada por conflitos com os seus vizinhos que resultaram em apropriações territoriais significativas. O Reino Unido incluiu até na sua própria designação o nome da parte do país vizinho da qual se apropriou na sequência da luta pela Independência irlandesa iniciada em 1916, num processo em que as semelhanças com a Crimeia e as repúblicas do Donetsk e Lugansk são significativas: a Irlanda foi repartida em 1920 e, pelo Tratado de 1921, foram criados o Irish Free State e uma “devolved administration” na Irlanda do Norte, que permaneceu parte do Reino Unido porque a maioria da população dessa região não queria ser independente. A partição da Irlanda – recorde-se que a população a Irlanda do Norte é atualmente cerca de 37% da população da República da Irlanda – levou a uma sangrenta guerra civil interna irlandesa, entre os que aceitavam a partição – os pro-treaty – e o anti-treaty Irish Republican Army, que encarava a partição do país como uma traição à República Irlandesa. Não admira portanto que o NYT refira que “a negotiated peace may require Ukraine to make some hard decisions”.

Quanto aos EUA, basta recordar os conflitos com o México que culminaram na aquisição do Texas, Califórnia do Sul, Arizona e Novo México, originando a conhecida frase: “Poor Mexico, so far from God and so close to the United States”, para além da “Doutrina Monroe” formulada em 1823, pela qual “any intervention in the political affairs of the Americas by foreign powers is a potentially hostile act against the U.S.”, ou seja, qualquer intervenção de países terceiros na vizinhança imediata dos EUA é considerada um ato hostil.

A atual guerra da Ucrânia tem em comum com essas situações a circunstância de não se poder separar do processo de definição territorial da potência dominante, neste caso a que resultou da implosão da URSS em 1991.

Entretanto, a guerra prossegue com o seu sinistro cortejo de vítimas diretas e colaterais, encorajada por aqueles que pretendem ver no presente um mero reflexo do passado, esquecendo que a história nunca se repete da mesma maneira. O lúgubre fantasma da URSS paira sobre ambos os antagonistas, quer exacerbando a visão russa sobre a agressividade da aliança ocidental, quer instilando receios de uma progressão russa sobre a Europa, apesar de ter há muito desaparecido a ameaça ideológica do Leste. O lema atual parece ser simplesmente “combatamos a Rússia até ao último ucraniano”, ou “combatamos a NATO até ao último ucraniano”. É fácil perceber quem fica prejudicado em ambas as formulações.