11 mil quilómetros e um oceano separam Cuba de Angola. O país latino-americano nunca declarou guerra à ex-colónia portuguesa. E, no entanto, na década de 1980, mais de dois mil cubanos morreram a combater em território angolano. O pai da escritora Karla Suárez esteve lá, assim como muitos outros pais, tios, filhos e irmãos de mulheres cubanas. “Nessa altura, a guerra fazia parte do dia-a-dia. Era normal perguntar pelo pai de alguém e ouvir como resposta ‘está em Angola'”, recorda, em entrevista ao Observador.

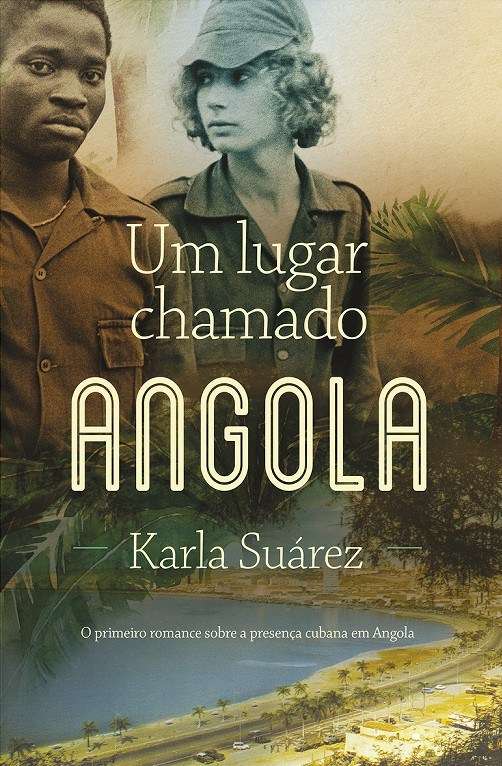

Recordar foi algo que Karla Suárez fez muito no seu novo livro, Um lugar chamado Angola. A história começa com Ernesto, que aos 12 anos recebe a notícia de que o pai morreu na guerra. Já adulto, e obcecado com a história do seu país, em particular com a presença militar de Cuba em África, decide viajar para Luanda para esclarecer todas as dúvidas que ainda lhe restam. No entanto, ao tentar reconstruir a morte do pai, percebe que nem tudo se passou tal como ele imaginara.

Um lugar chamado Angola narra o impacto que a participação de Cuba nesse conflito — que mais não foi do que o último tabuleiro de xadrez da Guerra Fria com peças americanas, russas, chinesas e muitas outras — teve nos cubanos nascidos sob o signo da Revolução. As descrições da infância e da vivência de Ernesto são tão fiéis à realidade porque Karla Suárez está, na verdade, a partilhar com o leitor como foi crescer sob o regime de Fidel, em permanente ameaça de invasão, obrigada a fazer o serviço militar e a saudar a bandeira, o comunismo e Che Guevara a cada manhã na escola. Naquela altura, muitas crianças tinham o nome do guerrilheiro. É o caso do protagonista da história.

Quando a escritora cubana começou a escrever romances, no final dos anos 1990, queria contar ao mundo sobre a Cuba onde nasceu e cresceu. O primeiro livro, Os Rostos do Silêncio, é mais focado na família. A Viajante, a seguir, aborda o tema da emigração. Havana, Ano Zero concentra nas suas quase 300 páginas os difíceis anos 1990, período de declínio económico, apagões de eletricidade e todas as carências que aparecem quando o dinheiro falta. Por fim, Angola.

“Agora que já reconstrui o meu país, não sei o que se segue”, diz no final da entrevista que deu ao Observador no festival Correntes d’Escritas, na Póvoa de Varzim. Di-lo a rir-se, e não com um ar preocupado. O sorriso e a joie de vivre parecem ser características indissociáveis da mulher que nasceu em Havana, em 1969. Além disso, não há razão para alarme: não pensa voltar a escrever sobre Cuba tão cedo, mas isso não significa que já não esteja a criar outras histórias. Está.

Karla Suárez deixou Cuba em 1998. Viveu em Roma, depois Paris e, desde 2010, vive em Lisboa, com o marido. “Quando cheguei pela primeira vez à cidade, alguma coisa me fez lembrar Havana. O ritmo, o número de habitantes, não sei.” Queria aprender português e já o fala quase na perfeição.

“Um lugar chamado Angola” foi editado pela Porto Editora em janeiro. Tem 232 páginas e custa 16,60€.

Ernesto, o personagem que criou para o romance, nasceu no mesmo ano que a Karla, 1969. E, a certa altura, também se muda para Lisboa. Quanto há de si neste protagonista?

Tudo o que descrevo sobre a vida em Havana é autobiográfico. A forma como vivemos a guerra, a forma como eu e Ernesto crescemos, é igual. Fizemos as mesmas coisas, acenávamos as bandeirinhas na rua quando Fidel recebia algum presidente, andámos no mesmo liceu e na mesma universidade — ele é engenheiro civil, eu fiz engenharia eletrónica. Há muita coisa em comum, exceto a vida pessoal familiar e tudo o que aconteceu ao pai dele.

O seu pai também foi chamado a combater em Angola?

Sim, ele esteve lá dois anos, mais como assessor militar e não propriamente na frente de batalha, e voltou. Eu estava no liceu quando ele partiu. Nessa altura, a guerra fazia parte do dia-a-dia. Era normal perguntar pelo pai de alguém e ouvir como resposta “está em Angola”. Foram 300 mil cubanos, entre militares, reservistas e civis.

Fez o serviço militar?

Claro, tive preparação militar, com espingarda, kalashnikov, tudo. Quanto tínhamos 17 anos éramos chamados a fazer o serviço: três anos se fosse feito em Cuba, ou dois anos se fosse em Angola. Um dos meus amigos escolheu ir para Angola, para acabar mais rápido, mas quando chegou lá… Ali era a sério, era a guerra! Há uma coisa que me impressionou e que está no romance. O Ernesto está a falar com um amigo, Baby Ranger, a contar como fez a sua preparação militar na universidade. E esse amigo conta como foi a sua preparação antes de ir para Angola. E era a mesma. Só que depois disso, o Ernesto voltou para a universidade e o outro foi para a guerra. Pensas: será que com aquela preparação que recebi podia ir combater?

Chama aos combates em Angola a última grande guerra da Guerra Fria.

Sim. Participaram ali todas as potências: Estados Unidos, União Soviética, China, África do Sul, França, quase todos tinham lá um pé ou com a UNITA, ou com o MPLA, FNLA… Todos tinham interesses diferentes, sendo que, às vezes, faziam guerra entre eles. Há um personagem no romance que descreve esta guerra como um jogo de xadrez. Acho que o fim começou a chegar quando saíram os cubanos. Assinámos o acordo de paz em 1988 e a retirada terminou em 1991. Precisamente o ano em que terminou a Guerra Fria.

Em Portugal fala-se muito sobre a Guerra Colonial, mas muito pouco sobre a presença de todas essas nações na Guerra Civil Angolana. Notou isso? E em Cuba, essas memórias ainda estão muito presentes?

Em Cuba, toda a gente que tenha mais de 30 anos sabe. Mas recentemente falei com jovens de 20 anos e eles só sabiam que os cubanos tinham estado num conflito, mas pouco mais. Temos canções que ajudam a recordar o tema. No início do romance está a letra de uma canção de Frank Delgado: “Angola era, para mim, só um nome estranho na geografia dos meus primeiros anos.” Há uma cena na história em que eles estão num concerto e ele canta esta canção, que é lindíssima. O cantor tem 50 anos, estamos a falar de uma coisa recente, mas que mesmo assim começa a ser esquecida.

Esta proximidade à guerra em Angola esteve sempre presente na sua vida. Porque decidiu pegar no tema agora? Morar em Portugal influenciou de alguma forma?

Com o meu primeiro romance, de 2002, que em Portugal se chama Os Rostos do Silêncio, há um personagem que vai a Angola. Era, de facto, uma coisa que já estava presente. Sempre me interessou, até porque eu não percebia muito sobre o tema. É uma guerra muito, muito complicada, eu costumava dizer que quanto mais lia e me informava, menos entendia. Há muitas vozes e pontos de vista. Então eu queria perceber, porque quando o meu pai foi para Angola eu era muito jovem e o que lia no jornal era quem era o inimigo e contra quem temos de estar, pouco mais. Era uma curiosidade pessoal. A presença dos cubanos em África, começando na Argélia e passando pelo Congo com Che Guevara, é um tema importante na história recente de Cuba. Já se escreveram contos e romances que falam de algumas experiências, mas eu queria fazer algo mais extenso, mais abrangente.

Depois da guerra cada país tem as suas feridas e Portugal também tinha de as sarar. Foi um trauma para os portugueses toda a questão da guerra e dos retornados. Seguramente ninguém tinha vontade de continuar a acompanhar a situação. Mas já falei com muitos portugueses que conheceram cubanos, que depois da Revolução continuaram a trabalhar em Angola. Para mim foi interessantíssimo estar aqui a escrever este romance porque estava sempre a encontrar pessoas relacionadas com o tema. Eu apanhava um táxi e o taxista dizia-me: “Eu estive lá!” Havia sempre uma história. Eu andava sempre com bloco e uma caneta a escrever as histórias. Com toda a informação que recolhi dava para escrever 10 romances! [risos]. Mas não vou escrever mais.

Tem uma frase no livro que me chamou a atenção: “[Renata], talvez por ser peruana, sempre teve dificuldade em perceber que, no meu país, jantamos, almoçamos e tomamos o pequeno-almoço com a História, que a História se enfiou nas nossas camas, nas famílias, nas brincadeiras infantis, que se nos colou à pele.”

Agora talvez não seja tanto mas, quando eu cresci, a política e a ideologia estavam sempre presentes. Tudo era política, tudo, tudo. Quando íamos para a escola, a primeira coisa que tínhamos de dizer, em frente à bandeira, era “Pioneros por el comunismo, seremos como el Che“. Mesmo se algo não era dito diretamente, a ideologia estava em todas as formas do discurso. “Temos de fazer isto porque existe a ameaça dos Estados Unidos.” Estávamos em permanente estado de guerra, sem guerra. Sempre preparados para defender o país. Tínhamos os domingos da defesa, na universidade tínhamos aulas de defesa, era normal. Para quem não cresceu assim, pode ser difícil perceber algumas obsessões com a História. Não é obsessão, é educação. O comunismo é como uma religião.

“Quando íamos para a escola, a primeira coisa que tínhamos de dizer, em frente à bandeira, era ‘Pioneros por el comunismo, seremos como el Che'”. © Porto Editora

Isso fez dos cubanos um povo mais letrado politicamente? Mais interessado?

Não sei até que ponto é mais politicamente educado.O excesso também acaba por fartar as pessoas. A certa altura, há pessoas que dizem: “Basta. Eu já não quero saber de mais nada.” Aconteceu muito na minha geração, nos anos 1990, quando tínhamos 20 anos. Isso também se notou na literatura. Como a minha geração estava mais afastada da política, queria falar de outras coisas. Também nos anos 1990 tivemos uma grande crise económica, então, na hora de escrever, as pessoas queriam abrir a janela e voar.

Foi por causa da crise económica que deixou Cuba em 1998?

Eu nunca tive problemas em Cuba, é preciso dizê-lo. Mas era um país que não tinha muito futuro. Eu tinha 28 anos, o país cada vez me dava menos possibilidades… E mesmo quando era mais nova e o país estava bem, eu sempre quis viver em países diferentes.

Pensa em voltar definitivamente?

Agora não. Não sei amanhã, mas agora não.

O futuro do país ainda está muito indefinido.

Sim, é um país que ainda se está a formar. O país onde eu cresci já não existe. No fim do romance, o Ernesto fala um pouco do país de agora, porque a família continua a morar lá. É um país que eu às vezes não reconheço. Muita gente da minha geração, grandes amigos, também se foram embora, não estão lá. Eu encontro-os no Facebook [risos]. Gosto da minha vida aqui em Lisboa.

Houve muitas mudanças com a ascensão de Raul Castro ao poder.

Não grandessíssimas mudanças, mas importantes, sim. Ele fez coisas que parecem simples, mas que são grandes avanços. Os cubanos não podiam ter telemóveis, não podiam comprar nem vender casas nem carros. Coisas que aqui são normais, mas que para nós constituem grandes mudanças. Isso mudou a vida de muita gente, para melhor. Agora é possível fazer mais negócios privados.

Outra mudança muito importante foi na política de emigração. Há quatro anos, os cubanos tinham de pedir permissão ao Governo para sair do país, nem que fosse para ir de férias. Depois ainda era preciso pedir o visto para entrar noutro país, como é normal, mas a permissão de saída era um problema porque demorava muito. Um profissional tinha de pedir permissão ao chefe, o chefe tinha de pedir permissão ao chefe dele, era uma coisa… Facilmente se passavam quatro meses até se conseguir a permissão. Também era preciso pagar e não era pouco. Com isto, muitas pessoas passaram a viajar e outras começaram a voltar, porque ficam mais livres para saírem quando quiserem.

Leonardo Padura: “Há que dar espaço a quem pensa de forma diferente”

Como é que sentiu a morte de Fidel Castro?

Era algo que esperava, mais dia menos dia. Não fiquei nem feliz, nem triste. Morreu. Ele vai ficar sempre com um dos grandes políticos do século XX, mas, pessoalmente, não tive um sentimento especial. Foi como se tivesse acabado o mundo da minha infância, porque eu cresci sempre com Fidel. Quando eu nasci ele estava no poder, eu cresci e ele sempre esteve lá, tínhamos a sensação de que ele nunca iria morrer. Em Cuba dizem-me que houve muita gente em silêncio, num luto prolongado. Ele era querido por muita gente, mas também houve quem tivesse ficado contente. Foi uma pessoa que criava sempre grandes ódios e grandes paixões.

Obama fez um trabalho de aproximação entre os Estados Unidos e Cuba. Agora com Trump, pode haver um retrocesso?

Antes de ser eleito ele já disse que ia voltar atrás em algumas coisas. Ainda não o fez, mas vamos ver… É um homem muito perigoso. O romance acaba precisamente com o retomar das relações entre Cuba e os Estados Unidos. Para mim foi um momento fantástico, eu fiquei muito surpreendida, acho que ninguém esperava! Ver Obama visitar Cuba foi um avanço enorme. Finalmente, porque é uma situação absurda. Vamos ver agora o que fará Trump.