Título: Vestidos de Caridade. Assistência, pobreza e indumentária na Idade Moderna. O caso da Misericórdia de Braga

Autor: Luís Gonçalves Ferreira

Editores: Húmus e Misericórdia de Braga

Páginas: 228

Preço: 15 €

A capa de “Vestidos de Caridade”

Editoras de discreta dimensão sediadas em cidades de província e não só estão a fazer um bom trabalho cultural, que bem merece atenção, respeito e gratidão, muito embora apareça pouco nas páginas de crítica de livros, cujo espaço limitado está bastas vezes comprometido por preferências que não se medem com a régua da qualidade e da originalidade mas obedecem a amiguismos e afinidades — ou assédios — de todo um outro tipo. Depois, redes livreiras dominadas pela produção dos grupos editoriais a que pertencem reduzem a exposição, à boa curiosidade dos leitores, de livros novos, alguns dos quais, deve admitir-se, abordam temas antigos que têm na actualidade portuguesa uma presença gritante que nos envolve. É bom exemplo disso este Vestidos de Caridade. Assistência, pobreza e indumentária na Idade Moderna. O caso da Misericórdia de Braga de Luís Gonçalves Ferreira (1990-), que recebeu há pouco o Prémio Lusitânia História atribuído pela Academia Portuguesa de História, e em que se descobre — ou confirma — que o empenho de organizações nacionais e transnacionais de assistencialismo na “reciclagem” de roupa para provimento de desvalidos da sorte, com o qual nos deparamos agora com crescente facilidade, tem ascendência antiga, bem instituída e também nossa, que o jovem historiador estudou naquela cidade minhota mas também para além dela, em registo comparativo sobretudo regional, mas também internacional. “A esmola em vestuário era comum ao quadro europeu católico e protestante, durante a Idade Moderna, sendo parte integrada deste sistema de convivência entre ricos e pobres baseado nas economias do dom, da salvação e nos contextos da assistência” (p. 196).

Na apresentação, Marta Lobo de Araújo não poupa elogios à “excelência” e à “assinalável maturidade” deste “muito jovem investigador, que começa a dar os primeiros passos no mundo do conhecimento histórico” (p. 19), cuja dissertação de mestrado ela orientou e é afinal, “com pequeníssimas alterações”, a base do livro propriamente dito. E de facto, inspirado no mundo têxtil que é em grande parte o assunto do seu trabalho, Luís Gonçalves Ferreira organiza-o em três partes sequenciais — Teia, Trama e Tecido —, compara o processo historiográfico a “urdir alguma teia, bater certa trama e cortar determinados fios da ourela” e lembra a avô costureira de veludos e cetins que o “ensinou a olhar os vestidos muito além do corpo que os usa e da linha que os constrói” (p. 22). Não lhe faltou, portanto, motivação para se lançar ao exigentíssimo exame e cruzamento de fontes documentais capaz de trazer à luz práticas pouco estudadas de misericórdia corporal — “agasalho a pobres, peregrinos e viajantes”, dádiva de “roupa em segunda mão, deixada por benfeitores em testamento ou pelos defuntos dos hospitais, quando os seus bens não eram procurados pelos familiares” (Araújo, p. 18) —, mas também permitindo perceber como a diferença material entre burel, branqueta, saragoça, “pano da terra” (p. 119), linho ou lã, sinalizou “a imagem e a aparência dos pobres” com claras “dinâmicas de hierarquização corporal” e desigualdade social (p. 74), ou que de dois em dois anos a Misericórdia de Braga “vestia os seus assalariados com tecidos melhores”, tingidos de azul, constituindo a indumentária — peças de vestir, calçado e chapéus — uma parcela dos respectivos honorários, valorizando a imagem dos seus servos e, em última instância, “elevando-se a si mesma”, pois garantia desse modo que se apresentavam publicamente “de forma condigna”. Os “homens do azul”, ou “servidores do azul” (não podiam ser ou ter fama de ser cristãos-velhos), eram parte desta “preocupação com a imagem e os mecanismos de representação social do poder”, “vinculando um imaginário de cor” (Araújo, p. 19; Ferreira, pp. 43, 54, 174), pois todos os “irmãos” da mesa, tesoureiros e provedores das Misericórdias vinham de elites locais, eclesiástica ou civil (p. 87), ou das “classes de primeira, mais fidalgas e nobiliárquicas” (p. 97). “Reconhecemos a santa casa da misericórdia como um centro de poder” (p. 51).

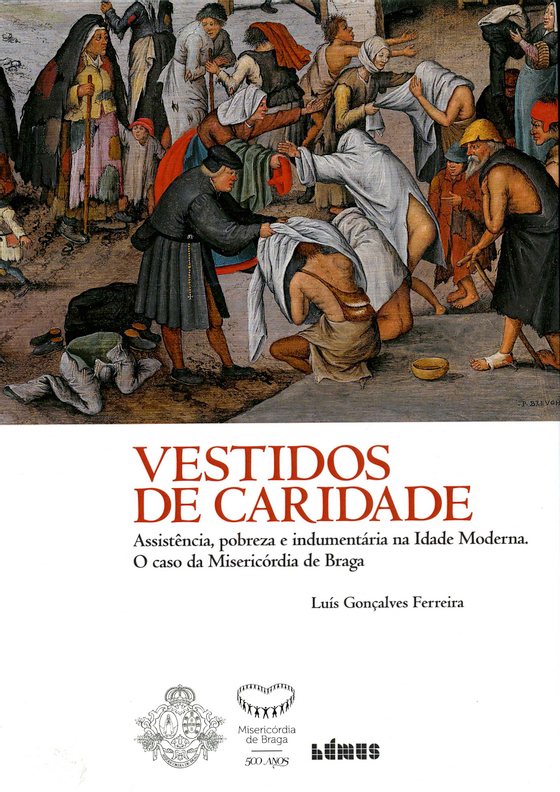

Ao sublinhar os “valores semióticos e simbólicos” do vestuário, como indumentária de corpos biológicos socialmente mediatizados — assunto fascinante que dá pano para mangas! —, o historiador aponta-nos os objectos transferidos pela Misericórdia ou pelos seus testadores como “implicados na construção das aparências dos sujeitos que as recebem”. Tecidos grossos de lã, em tons pardos, cobriam pobres das classes inferiores, enquanto os “novos pobres” de estratos sociais elevados recebiam vestuário em baeta dispendiosamente tingida, sobretudo de preto, para que os distinguisse (p. 147). “O processo português está completamente alinhado com os resultados internacionais”, diz Ferreira (p. 47), e se isso torna o quadro de Brueghel o Jovem reproduzido na capa algo mais do que uma solução de recurso onde faltasse representação pictórica dentro de portas, a verdade é que uma “história internacional da pobreza” (p. 55) calcula que, na Idade Moderna, entre 75 e 80 % da população europeia dependente de trabalho braçal para sobreviver descaía facilmente para situações de pobreza pelo impacto de guerras, epidemias e anos agrícolas maus, ou outras, com destaque para a dependência das mulheres face a homens activos. Depois, numa sociedade de aparências e luxo muito relativo, com códigos estabelecidos, “cultura da consideração” (p. 65) e “construção das aparências” (p. 94), havia também alguma “penúria ostentatória” (p. 64): a indumentária, património móvel valioso, podia a qualquer momento ser penhorada para pagar dívidas ou ser hipotecada em momentos particularmente difíceis, ao mesmo tempo que dívidas incobráveis no aluguer de vestidos ou jóias não conduziam à prisão dos previcadores, para se evitar “custos institucionais” com sobrepopulação prisional, ou que os “simples farrapos dos pobres” — como “uns trapinhos que tinha” a solteira Catarina referida na p. 67 — serviam para pagar os seus funerais.

Braga cidade e seu termo prestava-se particularmente bem a um estudo deste tipo, porque juntara elevada concentração demográfica, residência das mais poderosas elites sociais e políticas do Antigo Regime e sede de poderosas manufacturas têxteis, que em 1764 ocupavam c. 38 % da população activa da cidade (pp. 84, 85), recebia lanifícios da Covilhã, Manteigas, Alentejo e Trás-os-Montes, além de muitos produtos importados. Sapateiros e alfaiates não faltavam (250 e 159, respectivamente, no ano 1767), organizados em confrarias profissionais que, talhando e remendando, teriam um papel relevante nesta “esmolaria em género” com calendário ritualizado — durante as festas de Santa Isabel, a 2 de Julho, ou pelo Dia de Todos os Santos —, que também atendia a já então conhecidos “pobres envergonhados” (pp. 34, 89, 114, 120, 133). Tais ajudas tinham a designação de vestiarias nos livros de registo de mordomos e tesoureiros da Santa Casa, e foi através da análise dessas séries documentais que Luís Gonçalves Ferrreira pôde quantificar a súbita explosão dos gastos anuais (por exemplo, em 1659-60, 1697-98 ou 1701-2, quando atingiu astronómicos 600 mil réis; p. 116), geralmente regularizados pelos 100 mil e picos, e perceber que a partir de 1706 “a esmola em vestuário é suspensa por conta das necessárias obras no hospital [de São Marcos]” (p. 120). Ou que “a pobreza bracarense localizava-se, sobretudo, no extramuros, mas dentro do tecido urbano de Braga [243 casos]” (p. 135).

O burel — hoje recuperado e muito valorizado pelo design, e tão estimável, de facto — era, de longe, o tecido mais utilizado, em mantas, calções, capas, casacas, jaquetões, mantéus, roupetas e roupetões (p. 147). A Misericórdia de Braga ofereceu, “de forma bastante recorrente, mantas em burel” a “pessoas honestas” (p. 120), maioritariamente mulheres casadas ou viúvas (142 para mulheres contra 36 para homens, embora a delas gastasse mais meia vara do que a deles, v. p. 152), mas esse pano de lã toscamente cardado, espesso, resistente, impermeável e isolante térmico como poucos, associado ao desprendimento, penitência e mortificação de religiosos, cobria tradicionalmente romeiros, lavradores, pastores e marinheiros. Há uma trintena de vestuário sortido e calçado, da mantilha ao gibão, dos calções à urgarina e ao chapéu, em que o guarda-roupa feminino prevalece muitas vezes em número, fenómeno que o historiador explica por questões tecnológicas: “a roupa dos homens era mais justa e curta do que a indumentária feminina e, como tal, impunha mais gastos do ponto de vista da alfaiataria e da gestão do tecido para a construção” da roupa (p. 144). Também o Cabido da Sé de Braga ofereceu a mulheres pobres da cidade mantéus e mantilhas, mas neste caso atendendo, creio, ao preconceito da sua suposta “lascívia satânica”…

Como não podia deixar de ser, em especial na cidade dos arcebispos, a “roupa para a morte” também fazia parte do rol deste assistencialismo misericordioso, sobretudo depois que o Hospital passou a ser o seu foco prioritário e crises de subsistência na década de 1710 dizimaram as gentes de Braga. Grandes quantidades de varas de burel, soria e estopa (linho em grosso) foram então compradas pelo mordomo da Santa Casa para “conseguir preços mais baixos” (p. 161) e deste modo garantir o mínimo indispensável à “decência e cristandade” do enterramento de c. 950 adultos muito pobres ou pobres no período 1711-37 — também aqui na sua maioria mulheres —, e cumprindo o próprio Compromisso da irmandade. Padres com menores rendimentos também eram ajudados neste transe: Teixeira descobriu nos livros dos mordomos que paramentos litúrgicos lhes foram vendidos pela Misericórdia — uma prática “expressamente proibida pelas Constituições Sinodais” (p. 169) — para que um dia os usassem como mortalhas.

Embora não desenvolva o assunto, o que é pena, Luís Gonçalves Ferreira vem dizer-nos que, pelo atraso português na revolução industrial, “contrariamente ao resto da Europa urbana ocidental para o mesmo período, os bens têxteis adquiridos pela Santa Casa baseavam-se no linho e na lã, e não demonstraram a presença de algodão” (p. 199), consequência de termos demorado a acolher o “papel revolucionário” dessa fibra vegetal para a moda — “fenómeno característico de sociedades abertas, das cidades e dos espaços de competição onde existe contacto com estímulos diferentes” (p. 26) — e sobretudo para a cultura material, a gestualidade e a comunicação humana, pois a manufactura da roupa em algodão e com tamanhos padronizados, baixando preços e passando a ser vendida em lojas e por tendeiros ambulantes, aumentou o consumo entre os estratos populares europeus e conduziu à “democratização da moda” (p. 45). Um mal nunca vem só.